- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Классификация композиционных материалов

- •1.1. Цели и задачи создания композиционных материалов (км)

- •1.2. Классификация композиционных материалов по виду материала матрицы, ориентации и типу арматуры, назначению

- •1.3. Требования, предъявляемые к армирующим волокнам и материалу матриц.

- •2. Теоретические основы конструирования композиционных материалов

- •2.1. Модули нормальной упругости в направлении оси волокна и в перпендикулярном направлении

- •2.2. Коэффициент Пуассона и модуль сдвига для однонаправленно армированных композиционных материалов

- •2.3. Прочность км, армированных непрерывными и дискретными волокнами

- •2.3.1. Композиционные материалы, армированные непрерывным волокном

- •Правило смесей

- •Оптимальная объемная доля волокон

- •Удельная прочность композиции

- •Влияние ориентации волокон на прочность км

- •2.3.2. Композиционные материалы, армированные дискретными волокнами Критическая длина волокон

- •Правило смесей

- •Распределение напряжений по длине волокон

- •Статистическая модель разрушения композиционных материалов

- •2.4. Статистическая прочность композиционных материалов

- •Прочность пучка волокон

- •Анализ применимости статистической теории для оценки прочности км

- •2.5. Формирование и развитие трещин в км

- •2.6. Прочность км на сжатие

- •3. Методы контроля свойств композиционных материалов

- •3.1. Методы определения механических свойств армированных км

- •3.1.1. Растяжение

- •3.1.2. Сжатие

- •3.1.3. Сдвиг

- •3.1.4. Изгиб

- •Трехточечный изгиб

- •Чистый изгиб

- •Четырехточечный изгиб

- •3.2. Испытания кольцевых образцов

- •3.2.1. Растяжение

- •3.2.2. Сжатие

- •3.3. Анализ структуры км и механизмов ее разрушения

- •3.3.1. Микроскопический анализ

- •3.3.2. Фрактографический анализ

- •4. Межфазное взаимодействие в композиционных материалах

- •4.1. Термодинамическая и кинетическая совместимость компонентов

- •4.2. Виды межфазного взаимодействия

- •Классификация км по видам межфазного взаимодействия

- •Влияние поверхности раздела на прочность и характер разрушения

- •Критическая толщина различных покрытий для волокон бора

- •4.4. Типы связей между компонентами

- •4.5. Процессы диффузии между компонентами км

- •4.5.1. Уравнения Фика

- •4.5.2. Диффузия через плоскую поверхность Диффузия из бесконечно тонкого слоя в неограниченный образец

- •Диффузия из слоя конечной толщины 2ас в неограниченный образец

- •Диффузия в полуограниченный образец

- •Функция ошибок Гаусса, ее производные и интегралы

- •Диффузия в образце конечных размеров

- •4.5.3. Диффузия в среде со сферической симметрией

- •4.5.4. Диффузия в среде с цилиндрической симметрией

- •Диффузия в цилиндре с постоянной концентрацией на поверхности

- •Диффузионное растворение цилиндрического включения в матрице

- •4.6. Смачивание и растекание

- •4.6.1. Поверхностное натяжение

- •Коэффициенты поверхностного натяжения расплавов чистых металлов при температуре плавления.

- •4.6.2. Поверхностная энергия твердых тел

- •Свободная поверхностная энергия тел

- •4.6.3. Свободная поверхностная энергия на границе твердое тело - жидкость

- •4.6.4. Смачивание в системах «твердые металлы - жидкие металлы»

- •Условия смачивания армко-железа расплавами металлов в водороде (точка росы 223 к)

- •Условия смачивания никеля расплавами металлов в водороде

- •Условия смачивания никеля расплавами металлов в водороде

- •4.6.5. Смачивание в системах «тугоплавкие соединения - жидкие металлы»

- •Смачиваемость оксидов расплавленными металлами

- •Смачиваемость карбидов расплавленными металлами

- •Смачиваемость боридов расплавленными металлами

- •Смачиваемость нитридов расплавленными металлами

- •Смачивание графита расплавленными металлами

Диффузия в образце конечных размеров

Диффузия в пластину толщиной ln с нулевой начальной концентрацией и постоянной концентрацией С0 на концах (концы пластины совпадают с плоскостями х = 0 и х = ln) описывается уравнением

![]() .

.

При

![]() для практических расчетов ограничиваются

одним членом ряда

для практических расчетов ограничиваются

одним членом ряда

![]() .

.

Количество вещества, проникающего в пластину за время t через поверхность S, определяется из соотношения

![]() .

.

Если вещество уходит из пластины, имевшей постоянную начальную концентрацию, через границы (х = 0, х = ln), на которых поддерживается нулевая концентрация, то

![]() .

.

4.5.3. Диффузия в среде со сферической симметрией

Распределение концентрации С вещества, диффундирующего в сферически-симметричном слое, определяется выражением

![]()

![]()

![]() ,

,

где:

С1 – концентрация на внутренней границе сферического слоя (r = r1) в течение всего времени диффузии;

С2 – концентрация на внешней границе сферического слоя (r = r2) в течение всего времени диффузии. Эту формулу используют при больших значениях t (точнее, больших параметрических числах Фурье Dt/( r1 – r2)2. При (Dt/( r1 – r2)2) << 1 удобнее пользоваться выражением

![]()

![]() ,

,

где:

erfc означает 1 – erf.

Количество вещества, поглощенного или выделенного за время t в процессе диффузии из сферически-симметричного слоя при нулевой начальной концентрации (С0 = 0) и при больших значениях t, определяется выражением

![]() .

.

При малых диффузионных числах Фурье количество поглощенного диффундирующего вещества рассчитывается по более удобной формуле

![]()

![]() ,

,

где:

![]() .

.

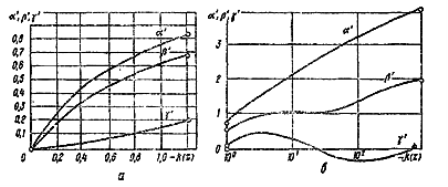

Рис. 4.6. Зависимость коэффициентов , , от параметра k(z) при малых (а) и при

больших (б) значениях k(z)

При униполярном растворении сферического

включения, когда диффузия внутри его

пренебрежимо мала и его растворение

определяется диффузией в матрице

неограниченных размеров, изменение

относительных размеров включения во

времени описывается рядом

![]() ,

где 0

и – соответственно

начальный и текущий радиус включения;

, ,

– безразмерные

коэффициенты;

,

где 0

и – соответственно

начальный и текущий радиус включения;

, ,

– безразмерные

коэффициенты;

![]() –

безразмерное время. Предполагается,

что на поверхности включения сохраняется

равновесная для данной температуры

концентрация С1, определяемая

из диаграммы состояния. Начальный радиус

включения 0,

текущий радиус – (t).

Вдали от включения сохраняется исходная

концентрация С0, т. е,

–

безразмерное время. Предполагается,

что на поверхности включения сохраняется

равновесная для данной температуры

концентрация С1, определяемая

из диаграммы состояния. Начальный радиус

включения 0,

текущий радиус – (t).

Вдали от включения сохраняется исходная

концентрация С0, т. е,

![]() .

Непосредственно у поверхности сферической

частицы С ((t),

t) = С1.

Начальное условие С (r,

0) = С0.

.

Непосредственно у поверхности сферической

частицы С ((t),

t) = С1.

Начальное условие С (r,

0) = С0.

Коэффициенты , , являются функцией одного параметра k(z) = (C1 – C0)/(C1 – C2) (рис. 4.6).

4.5.4. Диффузия в среде с цилиндрической симметрией

Уравнение (4.14) для радиального потока в цилиндре преобразуется в уравнение Бесселя нулевого порядка. Его решение выражается через соответствующие функции Бесселя, выбор которых зависит от граничных и начальных условий.

Диффузия в цилиндре с постоянной концентрацией на поверхности

Распределение концентрации диффундирующего вещества в цилиндре радиусом rц при постоянной концентрации С1 на поверхности выражается уравнением

![]() ,

,

где:

n – n-й корень уравнения I0 (nrц) = 0;

I0 (x) – функция Бесселя первого рода нулевого порядка;

I0 (х) – ее дифференциал.

Первые четыре корня уравнения I0 (nrц) равны

![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() . (4.15)

. (4.15)

Эти корни дают четыре члена бесконечного ряда, которых достаточно для практических целей. При больших значениях t обычно ограничиваются одним членом функции Бесселя. Данная функция I0 (x) и ее дифференциал I0 (х) даются рядами

; (4.16)

; (4.16)

(4.17)

(4.17)

Их значения приводятся в специальных таблицах.

Количество вещества mв, продиффундировавшего через единицу длины цилиндра за время t, определяется выражением

,

,

где первые четыре значения а рассчитываются по формулам (4.15).

Диффузия в цилиндре с начальным распределением концентраций С = f(r)

Распределение концентрации растворенного вещества в текущий момент времени t при граничных и начальных условиях: С1 = 0 при r = rц для всех t, С = f(r) для rц < r < 0 при t = 0 следующее:

.

.

При f(r) = С0

![]() .

.

Значения n, I0(n, r) и I0(nrц) находят по соотношениям (4.15) – (4.17).

Количество растворенного вещества, продиффундировавшего из цилиндра через единицу его длины, рассчитывается по формуле

![]() .

.

Если граничные и начальные условия имеют вид С = С1 при r = rц для всех t, С = f(х) для rц < r < 0 и t = 0, распределение концентрации растворенного вещества определяется выражением

![]()

![]() .

.

При f(r) = С0

![]() .

.

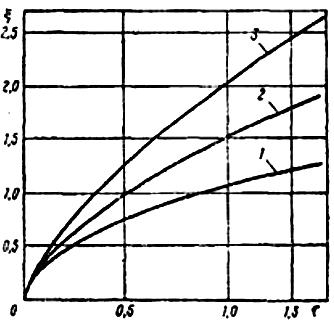

Рис. 4.7. Зависимость коэффициентов 1 и 1 от параметра

Рис. 4.8. График функции () для случаев растворения в матрице плоского (1),

цилиндрического (2) и сферического (3) включений