- •Барьеры эффективности коммуникаций.

- •Бихевиористское направление в менеджменте.

- •Виды целей.

- •Власть и управление.

- •Групповая динамика. Процесс развития групп.

- •Двухфакторная теория ф. Герцберга (Мотивационно-гигиеническая)

- •Делегирование полномочий. Техники делегирования.

- •Коммуникационные сети, их характеристика.

- •Разновидности коммуникационных сетей.

- •Коммуникационный процесс.

- •Коммуникация в управлении.

- •Концепции лидерского поведения

- •Концепции ситуационного лидерства.

- •Личностный аспект взаимодействия человека и организации.

- •Мотивация в системе менеджмента.

- •Мотивационный процесс.

- •Новая управленческая парадигма. Задачи менеджмента в 21 веке.

- •Основные подходы к определению лидерства.

- •1. Подход с позиции личных качеств

- •2. Поведенческий подход

- •3. Ситуационный подход

- •18.Основы и источники власти в организации.

- •19.Особенности и основные черты японского менеджмента.

- •20. Понятие «функции управления». Классификация функций.

- •21. Понятие и сущность планирования. Типы организационного планирования.

- •22. Понятие и сущность социальной группы. Классификация групп.

- •23. Понятие организации. Организация как открытая система.

- •24. Принципы организации административной деятельности и развитие классической школы. А. Файоль.

- •25. Принципы системного подхода в управлении.

- •26. Природа и содержание лидерства.

- •27. Природа и характеристика групповой работы.

- •28. Природа управленческого труда.

- •29. Проблемы установления взаимодействий человека и организационного окружения.

- •30. Процессуальные мотивационные теории. Теория справедливости Дж. Адамса.

- •32. Ролевой аспект взаимодействия человека и организации.

- •33.Система научного менеджмента в работах ф.У. Тейлора.

- •34. Система распределения полномочий в организации.

- •35. Ситуационный подход в управлении: содержание, основные принципы.

- •36. Содержательные теории мотивации. Теория иерархии потребностей Маслоу. Теория erg k. Альдерфера.

- •Теория иерархии потребностей а. Маслоу

- •Теория erg (по д. Шульц, с. Шульц, «Психология и работа»)

- •37. Стратегическое управление в организации. Понятие миссии.

- •38. Субъект и объект управления. Связи в организации.

- •39. Сущность управления как специфического вида деятельности.

- •40. Теория бюрократии м. Вебера.

- •41. Теория ожидания в. Врума.

- •42. Теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда.

- •43. Требования к целям как инструменту управления.

- •44. Установление целей в организации. Управление по целям как метод управления организацией.

- •Достоинства и недостатки использования концепции управления по целям (результатам)

- •45. Факторы управляемости в организации.

- •46. Формы и методы коммуникаций.

- •47. Цель управления как элемента системы управления. Функции целей в организации.

- •48. Централизованное и децентрализованное управление.

- •49. Школа человеческих отношений. Хотторнские эксперименты э. Мэйо.

Адаптация человека к организации и изменение его поведения.

Одним из основных результатов взаимодействия человека и организации является то, что человек, анализируя и оценивая результаты своего труда в организации, вскрывая причины успехов и неуспехов во взаимодействии с организационным окружением, анализируя опыт и поведение своих коллег, задумываясь над советами и рекомендациями начальства и сослуживцев, делает для себя определенные выводы, которые в той или иной мере сказываются на его поведении, приводят к изменению его поведения с целью адаптации к организации, с целью достижения лучшего взаимодействия с организационным окружением. Очевидно, что восприятие и оценка своего опыта, а также процесс адаптации к условиям и требованиям организационного окружения, во многом носят индивидуальный характер. В одной и той же среде люди ведут себя по-разному. У человека как бы имеется две степени свободы в построении своего поведения в организации. С одной стороны, он обладает свободой в выборе форм поведения: принимать или не принимать существующие в организации формы и нормы поведения, с другой — он может принимать или не принимать ценности организации, разделять или не разделять ее цели и философию. В зависимости от того, в какой комбинации сочетаются эти основополагающие составляющие поведения, может быть выделено четыре предельных типа поведения человека в организации. Первый тип: полностью принимаются ценности и нормы поведения. В этом случае человек старается вести себя таким образом, чтобы своими действиями никак не входить в противоречие с интересами организации. Он искренне старается быть дисциплинированным, выполнять свою роль полностью в соответствии с принятыми в организации нормами и формой поведения. Поэтому результаты действий такого человека в основном зависят от его личных возможностей и способностей и от того, насколько верно определено содержание его роли. Такой тип поведения можно охарактеризовать как поведение преданного и дисциплинированного члена организации. Второй тип: человек не приемлет ценностей организации, однако старается вести себя, полностью следуя нормам и формам поведения, принятым в организации. Такого человека можно охарактеризовать как приспособленца. Он делает все правильно и по правилам, но его нельзя считать надежным членом организации, так как он, хотя и является хорошим и исполнительным работником, тем не менее может в любой момент покинуть организацию или совершить действия, которые могут противоречить интересам организации, но соответствовать его собственным интересам. Например, такой человек с готовностью будет участвовать в забастовке для того, чтобы добиться повышения зарплаты. Третий тип: человек приемлет ценности организации, но не приемлет существующие в ней нормы поведения. В данном случае человек может порождать много трудностей во взаимоотношениях с коллегами и руководством, он выглядит оригиналом. Однако если организация может позволить себе отказаться от устоявшихся норм поведения применительно к отдельным ее членам и создать состояние свободы выбора форм поведения для таких ее членов, они могут найти свое место в организации и приносить ей пользу. Четвертый тип: индивид не приемлет ни норм поведения, ни ценностей организации. Это открытый бунтарь, который все время входит в противоречие с организационным окружением и создает конфликтные ситуации. Было бы неверно считать, что такой тип поведения абсолютно неприемлем в организации и люди, ведущие себя таким образом, не нужны организации. Однако в большинстве случаев бунтари порождают множество проблем, которые существенно усложняют жизнь организации и даже наносят ей большой ущерб.

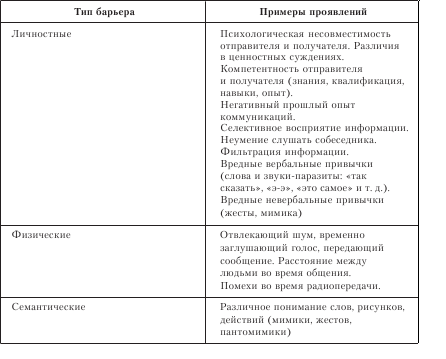

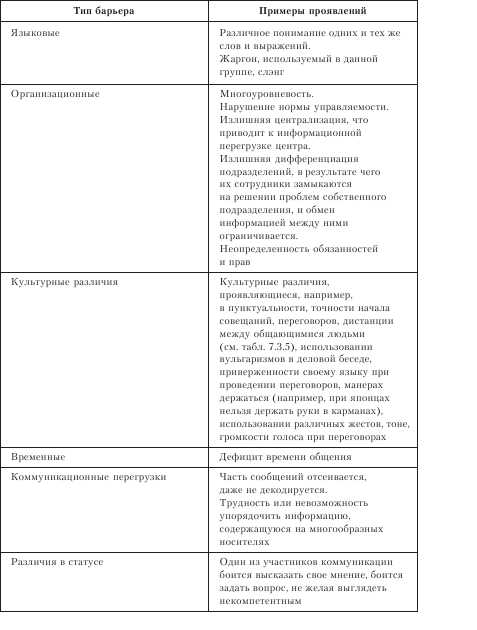

Барьеры эффективности коммуникаций.

Бихевиористское направление в менеджменте.

Примерно с конца 50-х гг. школа человеческих отношений, трансформировалось в школу «поведенческих наук», или бихевиористскую, главным постулатом которой является не методы налаживания межличностных отношений, а повышение эффективности отдельного работника и организации в целом на основе поведенческих наук. Наиболее крупные представители этого направления: Ренсис Лайкерт, Дуглас МакГрегор, Абрахам Маслоу, Криса Арджириса, Фредерика Герцберга. - изучали различные аспекты социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, оргструктуры, коммуникаций в организациях, лидерства и т.д. Их исследования способствовали возникновению в 60-х гг. особой управленческой функции, получившей название «управление персоналом». В самых общих чертах главной целью «поведенческой» школы было оказание помощи работнику в осознании своих возможностей и раскрытии творческого потенциала, повышение эффективности организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов.

Поведенческих подход стал настолько популярен, что он почти полностью охватил всю область управления в 60-е годы. Как и более ранние школы, этот подход отстаивал «единственных наилучший путь» решения управленческих проблем. Его главный постулат состоял в том, что правильное применение науки о поведении всегда будет способствовать повышению эффективности, как отдельного работника, так и организации в целом. Такие приёмы как изменение содержания работы и участие работника в управлении предприятием оказывается эффективным только для некоторых работников и в некоторых ситуациях.

Видным представителем поведенческой школы является Дуглас МакГрегор (1906- 1964), разработавший теорию «X» и «Y».

В соответствии с этой теорией существуют 2 типа управления, отражающих 2 типа работников или, вернее, 2 типа отношёния к работникам.

Для организаций типа «Х» характерны следующие предпосылки:

- человек имеет унаследованную неприязнь к работе и старается ее избегать;

- по причине нежелания работать большинство людей только путем принуждения, с помощью приказов, контроля и угроз наказания могут осуществлять необходимы с действия и затрачивать должные усилия, необходимые для достижения организацией своих целей;

- человек предпочитает, чтобы им управляли, старается не брать на себя ответственность, имеет относительно низкие амбиции и желает находиться в безопасной ситуации.

Теория «Y» имеет следующие предпосылки:

- выражение физических и эмоциональных усилий на работе для человека является вполне естественным. Нежелание работать не является наследственным. Человек может воспринимать работу как источник удовлетворения или как наказание в зависимости от условий труда; внешний контроль и угроза наказания не являются единственными средствами побуждения человека к деятельности для достижения организациёй своих целей. Люди могут осуществлять самоконтроль и деятельность в интересах организации, если им присуще чувство ответственности, обязательства по отношению к организации;

- ответственность и обязательства по отношению к организации зависят от вознаграждения, получаемого за результаты труда. Наиболее важным является вознаграждёние, которое связано с удовлетворением потребностей в самовыражении;

- человек, воспитанный определенным образом, готов не только брать на себя ответственность, но даже стремиться к этому.

Применительно к теории «Y» МакГрегор подчеркивал, что многим людям присуща готовность использовать свой опыт, знания, и воображение для решения проблем организации, однако современное индустриальное общество слабо использует интеллектуальный потенциал человека.

МакГрегор сделал вывод о том, что управление типа «У» гораздо более эффективно, и указывал, что задачей менеджеров является создание условий, при которых рабочий; затрачивая усилия для достижения целей организации, одновременно оптимальным образом достигает своих личной целей.

Большой, вклад в развитие бихевиористского направления в менеджменте внес Абрахам Маслоу (1908 - 1970), разработавший нашедшую в дальнейшем широкое применение в менеджменте, теорию потребностей, известную как «пирамида потребностей». В соответствии с учением Маслоу у человека имеется сложная структура иерархически расположенных потребностей, и менеджер должен выявлять эти потребности и использовать соответствующие методы мотивации. Маслоу разделял эти потребности на базисные (потребность в пище, безопасности, позитивной самооценке и др.) и производные, или мета-потребности (потребность в справедливости, благополучии, порядке и единстве социальной жизни). По мнению Маслоу, базисные потребности человека постоянны, а производные изменяются. Ценность мета-потребностей одинакова, поэтому они не имеют иерархии. Базисные потребности, напротив, располагаются согласно принципу иерархии в восходящем порядке от «низших» (материальных) до «высших» (духовных):

1. физиологические и сексуальные потребности;

2. экзистенциальные потребности - в безопасности своего существования, уверенности в завтрашнем дне, стабильности условий жизнедеятельности, определенном постоянстве и регулирования окружающего социума, а в сферу труда - в гарантированной занятости, страховании и т.д.;

3. социальные потребности - в привязанности, принадлежности к коллективу, общине, заботе о других и внимание к себе, участие в совместной трудовой деятельности;

4. престижные потребности - в уважении со стороны «значимых» лиц, служебном росте, статусе, престиже, призвании и высокой оценке;

5. духовные потребности - в самовыражение через творчество.

Базисные потребности представляют собой мотивационные переменные, которые филогенетически, т.е. по мере взросления человека, и онтогенетические, т.е. по мере их реализации в качестве необходимых условий социального бытия индивида, следуют друг за другом. Первые 2 типа базисных потребностей в своей иерархии Маслоу назвал первичными (врожденными), 3 остальных - вторичными (приобретенными). Согласно принципу иерархии потребности каждого нового уровня становятся актуальными для индивида лишь после удовлетворения предыдущих запросов. Теория потребностей Маслоу была использована в качестве основы многих современных моделей мотивации труда.