- •Анатомические, функциональные и методологические основы формирования оториноларингологии как единой специальности.

- •3.Склерома – диагностика, клиника, лечение

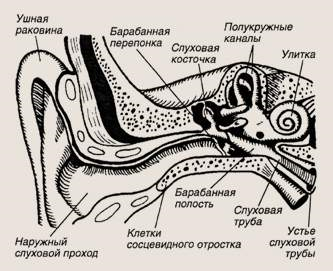

- •5.Анатомия барабанной полости: механизм нарушения слуха в период острого и хронического среднего отита, при адгезивном процессе в среднем ухе.

- •6.Особенности анатомии и физиологии слуховой трубы и барабанной полости у новорожденных и детей младшего возраста. Значение этих особенностей в развитии патологии среднего уха.

- •7. Методы продувания слуховых труб.Показания,диагностическое и лечебное значение.

- •5 Способов продувания слуховых трубы:

- •Способ Политцера

- •8. Клиническая анатомия и физиология барабанной полости. Механизм увеличения силы звука.

- •3 Слухове косточки:

- •9) Звукопровадящая система. Анатомические элементы и их значение в звукопроведение.

- •10. Кондуктивная, нейросенсорная и смешанная тугоухость. Причины, дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Профилактика.

- •Кондуктивая тугоухость

- •Нейросенсорная тугоухость

- •Смешанная тугоухость

- •11. Вестибулярный анализатор,его периферический и центральный отделы.Вестибулярные реакции,методы их регистрации и оценки.

- •12. Характеристики вестибулярного нистагма,методы его регистрации.Вестибулярные реакции при остром лабиринтите.

- •13..Методы исследования вестибулярного анализатора.Индуцированные вестибулярные реaкции. Методы их регистрации.

- •Поза Ромберга

- •Походка по прямой линии и фланговая

- •Указательная пальце - пальцевая проба

- •Адиадохокинез (специфический симптом заболевания мозжечка)

- •Калорическая проба холодной водой

- •Вращательная проба по Барани

- •14. Спонтанный нистагм. Методы его выявления и регистрации. Свищевой (фистульный, прессорный) симптом, его диагностическое значение.

- •15. Методы исследования функции отолитового аппарата.

- •16. Клиническая анатомия и физиология слухового анализатора.Характеристика звукового поля по громкости и частоте.Адаптация,утомление слуха,ототопика.

- •19. Травмы ушной раковины и наружного слухового прохода, отогематома. Хондроперихондрит ушной раковины, симптомы, диагностика. Лечение.

- •20. Острый и хронический тубоотит (сальпингоотит, евстахиит). Этиология, патогенез, причины нарушения функции слуховой трубы, симптомы и лечениею

- •21. Экссудативный средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •22. Травматический средний отит.Возможные причины,симптомы,методы диагностики,осложнения,лечение.

- •23. Поперечные и продольные переломы высочной кости.Неврологичесая симптоматика.Состояние слуховой и вестибулярной функции.Отоскопическая картина.Диагностика.Лечение.

- •24. Острый Средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, показания к парацентезу и техника его выполнения, исходы, профилактика

- •25. Мастоидит. Этиология, патогенез, клиника, методы диагностики. Лечение, профилактика.

- •Антромастоuдотомuя закрыт форма ( canal wall up)

- •26.Хронический гнойный средний отит

- •27. Мезотимпанит. Этология, патогениз методы диагностики, лечебная тактика.

- •28. Хронический гнойный эпитимпанит. (Эпитимпанит). Клиника, методы исследования, диагноз, лечение.

- •29.Осложнения хронического гнойного среднего отита.Патогенез,диагностика,лечение,профилактика

- •30.Санирующая слухосахраняющая операция на среднем ухе. Показания, основаные этапы операции.

- •31.Лабиринтит.Этиология,патогенез,клинические и патоморфологические формы.Симптоматика,лечение,профилактика.

- •32. Отогенные внутричерепные осложнения (перечислить, охарактеризовать пути распространения инфекции из среднего уха в полость черепа). Врачебная тактика при отогенных внутричерепных осложнениях.

- •33. Отогенный менингит. Этиология, патогенез, пути распространения, симптоматика, диагностика, методы обследования, лечение

- •34. Отогенные абсцессы мозга. Классификация, пути распространения

- •35.Отогенный абсцесс мозжечка. Пути проникновения инфекции, патогенез, симптомы, диагностика, лечение.

- •36.Синус тромбоз и отогенный сепсис.

- •37.Острая нейросенсорная тугоухость. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечебная тактика.

- •38) Отосклероз. Патогенез, особенности анамнеза и жалоб. Аудиологическая картина, клиника, хирургическая лечение.

- •Клиника

- •Основными жалобами больных является снижение слуха и шум в ухе. (могут быть как односторонным в самом начале заболевания, так и двусторонними, в зависимости от скорости поражения второго уха.

- •Головокружение

- •39) Методы реабилитации больных со стойким нарушением слуха (стапедэктомия со

- •40) Ототоксические лекарственные препараты. Факторы, повышающие риск ототоксического воздействия

- •41 Болезнь Меньера. Этиология, патогенез, диагностика, лечение.

- •42. Функции носа. Особенности строения слизистой оболочки дыхательной и обонятельной зон. Влияние носового дыхания на функции различных органов и систем.

- •43. Нарушение носового дыхания у детей и взрослых,его причины.Дифференциальная диагностика,лечебная тактика.

- •45) Фурункул носа. Симптомы, методы исследования, клиника, осложнения. Консервативное и Хирургическое лечение.

- •Она базируется на данных объективного осмотра и не представляет затруднений

- •У больных с частым и затяжным течением фурункула необходимо исследовать кровь и сугочную мочу на глюкозу для исключения диабета

- •Из гнойника беруг мазок для определения микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам.

- •46. Гематома и абсцесс перегородки носа: этиология, симптоматика, течение, местные и общие осложнения, лечение.

- •48. Переломы костей носа. Классификация, методы обследования, симптомы,

- •49. Травмы носа и околоносовых пазух. Классификация, методы диагностики, клиника, осложнения, методы лечения

- •50. Острый ринит. Этиология, патогенез, особенности у взрослых и грудных детей. Лечение.

- •51. Клинические формы хронического ринита. Этиология, патогенез, морфологические особенности, риноскопическая картина, методы диагностики, лечение и профилактика.

- •54. Острый фронтит. Этиология, симптоматика, дифф. Диагноз. Лечебная тактика. Показания к трепанопункции лобной пазухи.

- •55. Хронический гнойный гайморит. Этиология, патогенез, симптомы, методы диагностики, местное и общее лечение.

- •Клиника.

- •56. Лечебная тактика при различных формах (по классификации б.С. Преображенского) хронического гайморита.

- •57. Одонтогенный гайморит. Этиология, патогенез, особенности клиники, лечение.

- •58. Полипоз носа. Полипозный риносинусит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, современные методы лечения, профилактика рецидивов.

- •59. Функциональная хирургия носа и околоносовых пазух – современные представления.

- •По Виганду: вскрытие пазух по направлению сзади наперед

- •60. Риногенный менингит.Этиология,патогенез,пути проникновения инфекции,местные и общие методы диагностики,лечебная тактика,профилактика.

- •61. Анатомия и физиология лимфаденоидного глоточного кольца.Анатомотопографические предпосылки хронического тонзиллита.

- •62. Анатомия, физиология и методы исследования глотки. Лимфаденойдное глоточное кольцо Валбдеера-Пирогова.

- •63. Гистологическое строение небных миндалин. Анатомо-топографические предпосылки возникновения хронического воспаления в небных миндалинах.

- •64. Гипертрофия глоточной (носоглоточной, III) миндалины, степени ее увеличения. Аденоидит – симптомы. Методы диагностики, лечение.

- •65. Аденоиды. Методы определения наличия и величины глоточной (III) миндалины. Клиника, лечение.

- •66. Острый и хронический фарингит. Этиология, фарингоскопическая картина, симптомы, лечение.

- •67. Консервативные методы лечения хронического тонзиллита. Показания, необходимое количество курсов, оценка эффективности.

- •69. Ангина Симановского-Венсана.Этиология,патогенез,фарингоскопическая картина и методы лечения

- •70. Фолликулярная ангина этиология, патогенез, симптомы, течение, осложения.Лечение

- •71. Лакунарная ангина. Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, профилактика.

- •72. Дифференциальная диагностика лакунарной ангины с дифтерией и ангинами при заболеваниях крови. Лечение и профилактика лакунарной ангины.

- •73. Хронический тонзиллит. Этиология, патогенез, симптоматика. Классификация, лечение.

- •75. Гипертрофия небных миндалин. Классификация, клиника, лечебная тактика.

- •76. Паратонзиллит. Этиология. Стадии процесса, локализация, клиника, диагностика, возмoжные осложнения, лечение.

- •77. Ретрофарингеальный абсцесс. Клиника, возможные осложнения, лечение.

- •78. Злокачественные опухоли ротоглотки.Клиника,дифференциальная диагностика,лечебная тактика.

- •79. Внутренние мышцы гортани.Их иннервация.Нарушение функций гортани при поражении этих мышц.Заболевания вызывающие нарушение функций мышц гортани.

- •80. Иннервация гортани. Причины и уровень поражения возвратного нерва, характеристики нарушений функций гортани, методы диагностики, лечебная тактика. Иннервация гортани.

- •Наружный ветвь (r. Externus) - двигательную, которая иннервирует перстнещитовидную мышцу,

- •Внутреннюю ветвь (r. Iпternus), проникающую через отверстие в щитоподъязычной мембране и дающую чувствительные веточки к слизистой оболочке гортани.

- •Нижним гортанным нервом (п. Laryпgeus iпjerior)

- •81. Методы исследования гортани, трахеи, бронхов. Показания, диагностические и лечебные возможности этих методик, эндоскопическая картина, способы обезболивания.

- •82. Инородные тела гортани и бронхов. Симптомы, методы исследования, возможные осложнения. Лечение, профилактика.

- •83. Травмы гортани. Диагностика, симптоматика, принципы лечения.

- •84. Острый ларингит. Этиология. Классификация, клиника, диагностика, осложнения, лечение.

- •85. Флегмонозный ларингит, клиника, диагностика, лечение.

- •86. Острый стеноз гортани. Этиология, патогенез, симптомы, диагноз, лечебная тактика при различных стадиях. Медикаментозное дестенозирование.

- •Эндогенный

- •87. Стеноз гортани. Причины, клиническая картина, классификация, диагностика и лечебная тактика.

- •88. Отек гортани.Причины.Особенности течения.Местные и общие симптомы.Лечения консервативное и хирургическое.

- •89) Ложный круп (острый подскладочный ларингит). Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •90. Трахеотомия, трахеостомия. Показания, техника проведения, уровень наложения стомы, возможные операционные и послеоперационные осложнения.

- •91. Коникотомия. Показания, техника операции, осложнения ближайшие и отдаленные.

- •92. Доброкачественные опухоли гортани: виды, симптомы, лечение.

- •I. Папиллома

- •II. Ангиома

- •93. Папилломатоз гортани. Этиология, патогенез, клиника, лечебная тактика.

- •94. Рак гортани. Ранняя симптоматика в зависимости от локализации опухоли, классификация, принципы лечения.

- •95. Методы лечения злокачественных опухолей гортани с перечислить и о характеризовать каждый метод

5.Анатомия барабанной полости: механизм нарушения слуха в период острого и хронического среднего отита, при адгезивном процессе в среднем ухе.

Представляет собой: барабанная полость ( cavitas tympanica) , слуховая труба (tuba auditiva), вход в пещеру (auditus ad antrum), сосцевидная пещера (antrum mastoideum) и связана с ней сосцевидные ячейки (cellulae mastoidea)

Находятся три слуховых косточек : малоточек (malleus), наковальня (incus), стремя (stapes)

6 стенки

Наружный \латеральная: представлена барабанной перепонкой, разделяет наружный и средный уха.

Делят на три отдела:

Верхний- эпитимпанум, надбарабанной углубление, аттик

Средний- мезотимпанум, соотвествуют проекции натянутой части барабанной перепонки

Нижний- гиипотимпанум, углубление ниже уровня прикрепления барабанной перепонки

Внутренный\медиальная: лабиринтная,промонтриальная, разделяет среднее и внутреннее ухо.

Нижний: яремная (paries jugularis) граничит с лежащей под ней верхней луковицей внутренней яремной вены.

Верхний: крыша барабанной полости (tegmen tympany).Это костная пластинка отделяющая барабанную полость от средней черепной ямки

Передний: трубная или сонная (paries tubaria s caroticus)

- верхняя половина это стенка занята двумья отверстиями, большее барабанное отверстие слуховой трубы, над которым открывается полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку

- нижняя отделе, образована тонкой костной пластинкой, отделяющей ствол внутр сонной артерии

Задний: сосцевидная (paries mastoideus)

- В верхнем ее отделе имеется широкий ход – вход в пешеру , через который надбарабанное пространствосообщается с сосцевидной пешерой (antrum mastoideum)- постоянной ячейкой сосцевидного отростка

- нижевхода в пещеру, на уровне нижнего края окна преддверия, на задней стенке полости распологается пирамдальное возвышение (eminentia pyramidalis), заключающее в себе стременную мышцу, сухожилие которого выступает из верхушки этого возвышения и направляется к головке стремени.

При адгезивном заб.: развития слипчивого процесса в барабанной полости с образованием спаек, формирование тугоподвижности цепа слуховых косточек, нарушение проходимость слухового трубы, неуклонный ухудшением слуха

- иногда рубцы как заслонка, закрывют гллоточные отверстие слуховой трубы, полностью нарушение проходимости

- развивает анкилоз суставов между слуховых косточками

6.Особенности анатомии и физиологии слуховой трубы и барабанной полости у новорожденных и детей младшего возраста. Значение этих особенностей в развитии патологии среднего уха.

From text book:

- К моменту рождения у плода уже имеется полностью сформсированная барабанная полость с щестью стенками. Просвет её выполнен миксоидной тканью, которая обычно рассасывается лишь через 6 мес и может быть хорошей питательной средой для развития инфекции

- На верхнии стенки барабанной полость у детей первых лет жизни на границе каминисто-чешуичатая щель (fissure petrosquamosa) , что обусловливает возможность возникновения мозговых симптомов (менингизм) при остром средним отитом.

Below is from internet, for more understanding:

Барабанная перепонка (membrana tympani) ребенка по величине практически не отличается от таковой у взрослого, но имеет особенности.

Форма барабанной перепонки не овальная, а круглая.

Барабанная перепонка обозревается при отоскопии у новорожденных очень плохо, поскольку расположена почти горизонтально, образуя с нижней стенкой слухового прохода острый угол 10—20° (рис. 2.2). При дальнейшем развитии ребенка просвет наружного слухового прохода постепенно увеличивается и к 3 мес уже зияет.

У детей старшего возраста барабанная перепонка составляет с горизонтальной линией угол 40—45°.

Барабанная перепонка у новорожденного относительно толще, чем у взрослых, за счет фиброзного слоя и особенностей эмбриональной слизистой оболочки среднего уха.

В связи с этим даже при накоплении воспалительного экссудата в барабанной полости может отсутствовать выпячивание барабанной перепонки, несмотря на нарастание симптомов интоксикации; гною легче проникнуть в сосцевидную пещеру (antrum mastoideum) через широкий вход (aditus ad antrum).

В сомнительных случаях расширяются показания к парацентезу у детей грудного и раннего возраста.

Стенки барабанной полости: у детей 1-го года жизни тонкие, в отдельных участках вообще не имеют кости (дегисценции), представлены соединительной тканью, в

Нижняя стенка (paries jugularis) граничит с луковицей яремной вены.

Передняя (paries caroticus) стенка отделяет барабанную полость от сонного канала, в котором проходит внутренняя сонная артерия. Барабанное устье слуховой трубы, расположенное в области передней стенки, в отличие от взрослых находится высоко и открывается не в мезо-, а в эпитимпанальное пространство.

Задняя (paries mastoideus) стенка имеет широкое треугольное отверстие (aditus ad antrum), ведущее в пещеру (его диаметр больше, чем у взрослых).

Внутренняя стенка (paries labyrinthicus) практически ничем не отличается от таковой у взрослых и отделяет барабанную полость от костного лабиринта внутреннего уха.

Верхняя стенка барабанной полости (paries tegmen talis) отделяет барабанную полость от средней черепной ямки с височной и частично теменной долями мозга. В ряде случаев эта стенка, называемая крышей барабанной полости (tegman tympani), остается довольно тонкой и легко разрушается кариозным процессом.

Содержимое барабанной полости представлено следующими образованиями.

У новорожденных ее просвет значительно уже из-за толстого подслизистого слоя эмбриональной соединительной ткани и расширяется несколько позднее, в процессе ее регрессии.

К моменту рождения ребенка полости среднего уха выполнены эмбриональной миксоидной тканью. Она рыхлая, студенистая, содержит круглые огростчатые клетки, большое количество слизи и мало сосудов. В ней имеется щелевидная полость, выстланная мерцательным эпителием.

Освобождение барабанной полости от миксоидной ткани начинается с рождения ребенка. Миксоидная ткань исчезает обычно на 1-м году жизни, но может сохраняться у детей 3—4 лет и даже у взрослых.

Резорбция вызывается многими причинами; с первым криком воздух проникает в барабанную полость через слуховую трубу. Наступает распад миксоидной ткани с образованием щелей и ее превращение в зрелую соединительную ткань. Кроме того, имеет значение пульсация сосудов, прилегающих к среднему уху, в частности луковицы яремной вены.

Процесс резорбции миксоидной ткани происходит сначала в нижних отделах барабанной полости, затем в средней части и в последнюю очередь — в надбарабанном пространстве. В результате обратного развития эмбриональной ткани формируются воздухоносные полости и клетки.

Сохранение миксоидной ткани является причиной развития тяжей и перемычек в виде складок, препятствующих оттоку гноя при воспалении среднего уха и нередко приводящих к тугоухости. Миксоидная ткань является хорошей питательной средой для микрофлоры, что наряду с облегчением тубарного инфицирования составляет одну из причин частых отитов у детей.

Слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремя (рис. 2.4, 2.5) при рождении имеют почти такие же размеры, как у взрослых, но состоят частично из хрящевой ткани.

Длинный отросток молоточка сначала перепончатый и только в процессе окостенения атрофируется, превращаясь частично в переднюю связку, а головка молоточка через шейку соединяется с его рукояткой. У взрослых сохраняется лишь бугорок на шейке, который носит название короткого отростка; масса молоточка и наковальни постепенно увеличивается.

Окостенение слуховых косточек наиболее интенсивно происходит во втором полугодии жизни и полностью заканчивается в возрасте 2—3 лет.

Тонус барабанной перепонки и слуховых косточек поддерживается двумя мышцами: напрягающей барабанную перепонку (т. tensor tympani) и стременной (т. stapedius).

Слуховая (евстахиева) труба (tuba auditiva). У плода 4—5 мес глоточное устье слуховой трубы в основном точечное, валики еще не развиты, устье расположено ниже уровня твердого неба. До 6 мес глоточное отверстие щелевидное, позже оно становится треугольным, а иногда зияет; хорошо развит задний валик.

У новорожденных глоточное устье слуховой трубы находится уже на уровне горизонтальной плоскости твердого неба и заднего конца нижней носовой раковины, а задний валик окружает устье как бы полукольцом.

Это следует учитывать при проведении операций в раннем детском возрасте, поскольку аденотомия может привести к рубцеванию, стенозу устья слуховой трубы и последующей тугоухости.

Указанные особенности анатомического строения слуховой трубы способствуют тубарному пути распространения инфекции в полости среднего уха. Дети в основном лежат на спине, после еды срыгивают, вследствие чего возможно затекание носоглоточной слизи в барабанную полость.

У новорожденных барабанное устье слуховой трубы проецируется в верхнем сегменте барабанной перепонки, у взрослых — в нижнем.

У грудных детей слуховая труба отличается от слуховой трубы взрослых рядом признаков.

Отсутствие костного отдела и фиброзная будущая хрящевая часть обусловливают большую растяжимость.

Слуховая труба прямая, без кривизны и изгибов, широкая, направлена горизонтально, цилиндрической формы, короткая (у новорожденных длиной 2 см, у детей 2 лет — 3 см, у взрослых — 3,5 см).

Рост в длину сопровождается сужением ее просвета с 0,25 см в возрасте 6 мес до 0,1 см у детей старшего возраста.

Перешеек трубы отсутствует, а глоточное устье окаймлено хрящевым кольцом, зияет и имеет вид овальной или грушевидной щели глубиной 3—4 мм. У старших детей и взрослых она раскрывается только при глотании.

Формирование слуховой трубы заканчивается к 5—10 годам.

Сосцевидный отросток (processus mastoideus) у новорожденных отсутствует, имеется только небольшой бугорок (tuberculum mastoideum) позади верхнего края барабанного кольца, из которого в последующем он и формируется. На уровне задневерхнего края наружного слухового прохода у новорожденного имеется небольшое углубление, в этом месте к 2—3 годам появляется надпроходная ость (spina suprameatum) — важный ориентир при операциях на ухе.

В сосцевидной части имеется лишь одна воздухоносная полость — сосцевидная пещера (antrum mastoideum), которая лежит поверхностно, кзади и кверху от наружного слухового прохода.

Размеры пещеры у ребенка относительно больше, чем у взрослого. К моменту рождения она достигает 6—7 мм, от средней черепной ямки отделяется тонкой костной пластинкой и расположена прямо под кортикальным слоем. Толщина кортикального слоя у новорожденного всего 1—2 мм, в 5—6 лет — 5—6 мм, в 9 лет — уже 10 мм.

У детей раннего возраста вход в пещеру (aditus ad antrum) широкий. С этим связано частое одновременное поражение воспалительным процессом слизистой оболочки барабанной полости и пещеры (отоантриты).

Сосцевидный отросток образуется при слиянии сосцевидных поверхностей каменистой и чешуйчатой частей височной кости. Образование воздухоносных клеток начинается с 4—5 мес и окончательно завершается к 3—5 годам.

Выраженность пневматизации и величина воздухоносных ячеек в значительной мере зависят от возраста, общего развития ребенка, от аэрации полостей среднего уха, перенесенных воспалительных заболеваний.

Воспаление среднего уха и общая дистрофия ведут к формированию разных типов пневматизации сосцевидного отростка, возникают условия, полностью или частично задерживающие процесс пневматизации.

Перечисленные причины влияют на строение сосцевидных отростков. Различают пневматический, диплоэтический, склеротический типы.