- •4 (О а. В. Руцкий, 1991 001030000-013 р м 304(03)—91 27- 91

- •Принципы сохранения

- •Охлаждающие среды,

- •Приборы для измерения и контроля

- •Прибор используется для измерения относительной влажности воздуха до температур не ниже —5°с. С понижением температуры воздуха психрометрическая раз-Рис. 1.4. Психрометр Августа

- •Вспомогательные средства. Применяемые

- •Теплофизические свойства

- •2. Основные процессы и изменения в продуктах растительного происхождения при холодильном обработке и хранении

- •Способы охлаждения

- •Предварительное охлаждение

- •Изменение состава и свойств

- •Способы замораживания

- •2.6. Быстрозамороженные картофелепродукты

- •3. Основные процессы и изменения в продуктах животного происхождения при холодильной обработке

- •Автолитические изменения мяса

- •Охлаждение продуктов

- •Тепловой расчет процесса охлаждения

- •Замораживание продуктов

- •ТаСл. 3.2. Продолжительность холодильной обработки монолитов масла (температура воздуха в камере —18 °с)

- •Температурные графики и тепловой расчет

- •4. Холодильное хранение продуктов животного происхождения

- •Прием продуктов

- •Хранение охлажденных продуктов

- •Хранение мороженых продуктов

- •Хранение подмороженных продуктов

- •Изменение свойств продуктов при хранении

- •Способы снижения усушки продуктов

- •Транспортирование

- •Виды холодильного транспорта,

- •Контейнерные перевозки

- •Отепление и размораживание

- •Отепление охлажденных продуктов

- •Мясо фасованное (от 0,25 до 1,0 кг) 36 То же

- •Порционные без панировки (вырезка, бифштекс натуральный, лангет, антрекот. Ромштекс, говядина, баранина, свинина духовая, эскалоп, шницель и

- •Картофель сырой очищенный сульфи-

Температурные графики и тепловой расчет

ЗАМОРАЖИВАНИЯ

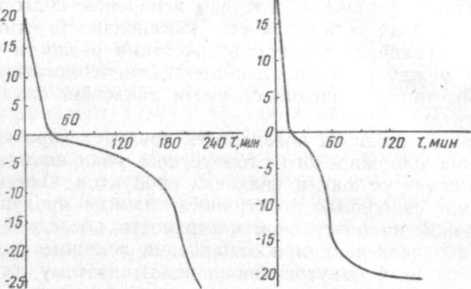

Температурные графики замораживания характеризуют графические изменения температуры в различных точках продукта во времени и различаются в зависимости от размеров и теплофизических свойств замораживаемых продуктов, а также от интенсивности теплоотвода (рис. 3.1).

К

а

t°L

6

Рис. 31. Температурные графики замораживания рыбы:

а — на воздухе при температуре — 35 °С и скорости циркуляции воздуха 5 м/с; б — в растворе хлористого натрия при температуре — 20 °С

t'r

ак видно из графиков, в первый период температура в теле рыбы быстро понижается до криоскопической как при воздушном, так и при рассольном замораживании. Во второй период снижение температуры замедляется, наклонная кривая переходит в пологую или горизонтальную линию. Замедление снижения температуры, особенно в диапазоне температур —1...—5 °С, объясняется выделением скрытой теплоты льдообразования, так как в этот период почти 80 % воды, содержащейся в рыбе, превращается в лед. Длина и наклон линии, характеризующей этот процесс, также зависят от интенсивности теплоотвода (на поверхности продукта прн быстром замораживании второй период может отсутствовать).

Третий период показывает изменение температуры продукта после замораживания, когда основная часть несвязанной воды перешла в твердокристаллическое состояние.

Прн тепловых расчетах замораживания задается начальная и конечная температуры продуктов. Используемые же числовые значения тепловых характеристик продуктов должны относиться ко всему процессу, поэтому в расчетах берутся значения тепловых характеристик продуктов при средней температуре процесса.

Среднюю температуру продукта (в интервале от t\ до t2) при условии, что оба эти значения лежат в области от криоскопнческой температуры до температуры окончания льдообразования, можно определить по уравнению

*cP=(/2-*.)/2,31g(/2//,).

При замораживании температурное поле продукта остается неравномерным до конца процесса. Выполняя тепловые расчеты замораживания, нужно знать характеристики состояния продукта в конце замораживания. Обычно для этого усредняют температуры в различных точках замороженного тела и вводят понятие о средней конечной температуре замораживания.

Средней конечной называют температуру, характеризующую состояние замороженного продукта, помещенного в камеру хранения, когда наружного теплообмена практически нет (температура на поверхности тела близка к температуре воздуха в камере), а внутренний теплообмен между различными слоями продукта происходит довольно интенсивно из-за возросшей температуропроводности тела (происходит выравнивание температуры по всему объему продукта). Средняя конечная температура тела практически равна средней арифметической между конечными температурами продукта на поверхности и в центре (в последнем случае она не должна превышать —8 °С). Конечная температура на поверхности тела зависит от размеров и теплофизических свойств продукта, а также от температуры теплоотводящей среды и коэффициента теплоотдачи.

Среднюю конечную температуру продукта рассчитывают по формулам, полученным И. Г. Алямовским:

для пластины

^с.к= (2/ц+/п)/2,

для цилиндра

^с.к= (^ц~Мп)/2,

для шара

/с.к= (2/ц4-3/п)/5,

где /ц и /п — соответственно температура в центре и на поверхности тела, °С.

Для соблюдения постоянного температурного режима в камере хранения при внесении в нее продуктов сразу после замораживания, а также для предотвращения домораживания продуктов необходимо, чтобы средняя конечная температура продукта после замораживания была равна температуре воздуха в камере храненная

/Если средняя конечная температура продукта отличается от температуры в камере хранения, в которую его поместят, то температурный режим охлаждаемого помещения может нарушиться. Конечную температуру замораживания в центре тела рассчитывают, принимая среднюю конечную температуру равной температуре воздуха в камере хранения:

/ц=(2/с.к(Я/+1)— fcЈi)/(Ј<+2),

где /с — температура теплоотводящей среды, °С;где а — коэффициент теплоотдачи при замораживании, Вт/(м2 К); / — минимальное расстояние от поверхности продукта до центра, м; ?.м — коэффициент теплопроводности продукта при средней конечной температуре замораживания, Вт/(м*К).

В задачу теплового расчета замораживания входит определение продолжительности замораживания продуктов и количества теплоты, отводимой при этом.

Продолжительность замораживания — время, необходимое для понижения температуры продукта от начальной до заданной конечной, при которой большая часть воды, содержащейся в тканях, превращается в лед. Зависит она от скорости и конечной температуры замораживания, начальной температуры и теплофизн- ческих свойств продуктов, их толщины, а также от температуры и свойств охлаждающей среды и др.

Продолжительность процесса замораживания продуктов определяют, представляя их в виде тел простой стереометрической формы (пластины, цилиндра, шара, параллелепипеда). В холодильной технологии наиболее часто используют формулу Планка

q др* / I 1 \

^ 3,6(/кр—^ сМ 4^-м о I*

где q3—полная удельная теплота, отводимая от продукта при замораживании от заданной начальной температуры продукта до заданной средней конечной, кДж/кг: q3 = iK—tc.K, где iK — энтальпия продукта при начальной температуре, кДж/кг; ic.K — энтальпия продукта при средней конечной температуре, КДж/кг; р- плотность замороженного продукта, кг/мг; / — толщина продукта, м; /кр — начальная криоскопическая температура продукта, °С; tc — температура теплоогводя- щей среды, °С; Хм — коэффициент теплопроводности продукта при средней температуре его в процессе замораживания между криоскопнческой и средней конечной температурами, Вт/(м‘К); а — коэффициент теплоотдачи к теплоотводящей среде, Вт/(м2'К)? А — коэффициент, значение которого зависит от формы замораживаемого тела (для плоскопараллельной пластины при двустороннем замораживании А = 2, для бесконеч

но него прямого круглого цилиндра А = 4, для шара — ,4=6); 1 — характерный размер, м (для плоскопараллельной пластины I — толщина пластины, для бесконечного круглого прямого цилиндра / — диаметр цилиндра, для шара I — диаметр шара).

Тело в форме цилиндра замерзает в два, а в форме шара — в три раза быстрее, чем тело в форме пластины. * •

При расчете продолжительности замораживания упакованных продуктов формула Планка приобретает вид

Я ЗР6 /W ip (Li V6 у\ \

Т“ 3,6(/кр-/сН

где 6 — толщина замораживаемого продукта; R и Р — коэффициенты, значение которых зависит от соотношения размеров тела и направления тепловых потоков; 2(6уДу) — сумма тепловых сопротивлений слоев упаковки, м2*К/Вт.

На продолжительность замораживания оказывают влияние тепловое сопротивление упаковки и степень плотности прилегания упаковочного материала к продукту.

Сокращение продолжительности замораживания достигается понижением температуры теплоотводящей среды /с, уменьшением толщины замораживаемого продукта 6 и увеличением коэффициента теплоотдачи у поверхности тела а. Для замораживания продуктов питания температура охлаждающей среды должна быть —30...—40 °С и ниже.

Наиболее перспективно и экономично замораживание полуфабрикатов и готовых или полуготовых блюд в мелкой фасовке, что существенно сокращает продолжительность замораживания, способствует сохранению потребительских свойств продуктов.

При небольших значениях коэффициента теплоотдачи (5—10 Вт/(м2-К)) повышение его сокращает продолжительность процесса. Этот эффект тем больше, чем меньше толщина продукта. При больших абсолютных значениях коэффициента теплоотдачи эффект его увеличения ослабляется.

Для морозильных устройств с принудительной циркуляцией воздуха коэффициент теплоотдачи определяют по эмпирической формуле в зависимости от скорости движения воздуха

a = S,73v0'8,

где v — скорость движения воздуха, м/с.

По этой зависимости а будут иметь следующие значения:

и, м/с 23 45 6 7 8 9 10

а, Вт/(м2-К) 15,1 20,9 26,4 31,0 36,5 42,4 46,1 50,5 55,0

Количество теплоты, отводимой от продуктов при замораживании,

Q=M (Со (ti—/кР) + г.-. V ’(о+См (/кр—i’i)) •

где М — масса замораживаемого продукта, кг; С0 — удельная теплоемкость продукта при температуре выше начальной криоскопнческой, Дж/(кг*К); t\ — начальная температура продукта (выше криоскопнческой), °С; /чР — начальная криоскопическая температура, °С; гл— скрытая теплота замерзания воды, Дж/кг; №—относительное содержание воды в продукте; со — количество замороженной воды в продукте, определяемое при средней конечной температуре; См — теплоемкость мороженого продукта, определяемая при средней температуре /ср между криоскопнческой и средней конечной, Дж/(кг*К); t2 = tc.K — средняя конечная температура продукта, °С.

Первое слагаемое выражает теплоту охлаждения, отнимаемую от продукта при понижении его температуры от начальной t\ до криоскопнческой /кР; второе — наибольшее, так как большое численное значение имеет удельная теплота льдообразования гл (335 кДж/кг); третье — определяет количество теплоты, отводимой от замороженного продукта в интервале температур от криоскопнческой до средней конечной /с.к-

Количество теплоты, которое нужно отвести от продукта при его домораживании от начальной температуры /’кр, лежащей ниже начальной криоскопнческой, до конечной /с.к,

Q = M(r. № ((02—03') -1-См(7'Кр—/с.к)),

где о>2 и (o' — количество вымороженной воды при температурах /с.к и /'кР соответственно; /'кр— начальная температура продукта, поступающего на домораживание (определяется как среднеобъемная), °С; /с.к — средняя конечная температура продукта, °С; См — удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг-К).Подмораживание — понижение температуры продуктов ниже криоскопической точки. Суть данного метода холодильной обработки заключается в частичном подмораживании продовольственных продуктов при низких отрицательных температурах (—30...—35 °С) и последующем хранении при —2...4-1°С. В процессе подмораживания мяса животных, птицы или рыбы на их поверхности создается замороженный слой определенной толщины с температурой —3...—5°С. Внутренняя часть продукта остается незамороженной (температура не достигает криоскопической и составляет в среднем +4...— 1°С). После помещения продуктов на хранение при —2°С в течение первых суток происходит перераспределение температуры по всей массе мяса, птицы или рыбы, затем она выравнивается и во всех точках продукта достигает —2 °С.

Подмораживание необходимо для сохранения продукта более продолжительное время, чем охлажденного, и менее, чем замороженного.

Подмороженные продукты в результате замедления ферментативных и микробиологических процессов дольше хранятся, по потребительским достоинствам почти не отличаются от охлажденных, приобретают упругость, позволяющую транспортировать и хранить с высокой эффективностью.

Мясо подмораживают в морозильных камерах, оснащенных современным оборудованием. Продолжительность подмораживания обусловлена прежде всего температурой воздуха в морозильной камере. При —25 °С и ниже и принудительной циркуляции подмораживание мяса осуществляется достаточно эффективно: температура полутуш на глубине 1 см составляет —6,0... —4,5 °С, в глубине бедра 1-1,0...—0,5 °С, в лопаточ

ной части —+1,5...—2,5 °С. По окончании подмораживания полутуши становятся упругими, при подъеме не прогибаются. Если же этот процесс протекает при недостаточно интенсивном отводе тепла, то подмороженный слой четко не выделяется либо вообще отсутствует. По истечении определенного времени температура на глубине 1 см составляет —2...—3 °С, мясо остается мягким, неупругим.

При подмораживании следует учитывать, что после помещения в морозильную камеру парного мяса (34... 36 °С) температура в ней повышается, условия теплообмена ухудшаются, что сказывается на качестве мяса. Поэтому перед загрузкой его в морозильные камеры необходимо оттаивать приборы охлаждения, а продолжительность загрузки не должна превышать 3—4 ч.

Условия подмораживания, его длительность, степень загруженности морозильных камер, а также время загрузки и выгрузки влияют на величину усушки мяса. Чем ниже температура в камере перед загрузкой мяса при прочих равных условиях, тем меньше усушка.

При медленном подмораживании мяса явно подмороженный слой отсутствует, что приводит к увеличению продолжительности холодильной обработки и увеличению потерь массы.

На величину усушки при подмораживании влияет длительность нахождения мяса в холодильнике до поступления в морозильные камеры. Так, в партиях мяса, которые находились до подачи в морозильные камеры при температуре 4 °С в течение 4 и 6 ч, наблюдалась повышенная усушка.

Последняя возрастает и при использовании морозильных камер большой вместимости. Например, при вместимости до 30 т средняя убыль массы при подмораживании мяса составляет 1,3 %, а свыше 30 т —

1,5 %.

Из морозильных камер подмороженное мясо направляют в камеры-накопители (температура воздуха —2... —3 °С) и располагают на подвесных путях на 2—4 сут. В течение первых суток происходит выравнивание температуры по всему объему полутуш и температура по всей толще мяса становится одинаковой (—2±0,5°С). Усушка подмороженного мяса при краткосрочном хранении составляет в среднем 0,2—0,3 %.

За счет частичного вымораживания воды подмороженное мясо приобретает упругость и механическую прочность, что дает возможность перевозить его в штабелях. Перевозка мяса в подмороженном состоянии позволяет по сравнению с охлажденным увеличить использование грузового объема рефрижераторных вагонов в два раза, снизить себестоимость транспортирования, задействовать рефрижераторные вагоны, не приспособленные для охлажденного мяса.

Подмораживание рыбы осуществляют рассольным контактным и воздушным способами в рассольных конвейерного типа и воздушных морозильных аппаратах. Процесс проводят в воздушной среде при температуре

—30...—35 °С и скорости движения воздуха 5—6 м/с.

При использовании рассольного контактного способа оптимальной является температура — 15 °С. Продолжительность процесса зависит от температуры и размеров рыбы.

При рассольном контактном способе подмораживания действие рассола на рыбу непродолжительно, поэтому просаливание ее не превышает 1,0 %. Рыба сохраняет естественный внешний вид, отварное мясо белое, куски целые, консистенция нежная и сочная.

Для получения высококачественной продукции на подмораживание направляют рыбу сразу после ее вылова (в любом другом случае срок ее предварительного хранения во льду не должен превышать более 6 ч).

После подмораживания температура поверхностных слоев тела рыбы составляет —3...—5 °С, а толщина подмороженного слоя — 5—10 мм в зависимости от размера рыбы. В основной массе тела рыбы кристаллообразования не происходит и температура равняется —0,5...—1,0 °С. В первые 10—12 ч хранения температура выравнивается, становится одинаковой по всему объему рыбы и составляет в среднем —2 °С. Одновременно с выравниванием температуры происходит перераспределение кристаллов льда равномерно по всей толще мышечной ткани.

Подмораживание птицы до температуры в поверхностном слое —3 °С происходит при температуре воздуха —15 °С в течение 7 ч, при —20 °С — 4 ч, при —30 °С — 2 ч пребывания мяса птицы в камерах замораживания. К этому времени температура внутри тушек достигает 1 '’С, а среднеобъемная 2°С.

В целях уменьшения продолжительности подмораживания, увеличения оборачиваемости морозильных камер подмораживание птицы целесообразнее осуществлять при низких температурах. При снижении температуры до —30 °С время, необходимое для подмораживания птицы. по сравнению с температурой —15 °С уменьшается в 3,5 раза.

Для интенсификации процесса и увеличения сроков хранения рекомендуется упаковывать птицу в полимерные пленки и подмораживать в охлажденной жидкости, а также покрывать тушки ледяной глазурью.