- •Дренирование брюшной полости при перитоните.

- •Дренирование при операциях на поджелудочной железе.

- •Способ дренирования культи поджелудочной железы при панкреатодуоденальной резекции.

- •Методы дренирующих операций забрюшинного пространства при панкреонекрозе.

- •Внутренний дренаж кисты поджелудочной железы.

- •Наружный дренаж кисты поджелудочной железы.

- •Дренирование при аппендэктомии.

- •Дренирование при операциях грыжесечения.

- •Дренирование при острой кишечной непроходимости.

- •Дренаж для наружного дренирования общего желчного протока при лапароскопической холецистэктомии и способ его фиксации в пузырном протоке.

- •Дренирование брюшной стенки. Отсасывающий дренаж.

- •Список литературы:

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

Волгоградский Государственный Медицинский Университет

Кафедра факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно - сосудистой хирургии ФУВ

Способы дренирования брюшной полости после экстренных и плановых вмешательств в зависимости от характера патологии.

Выполнили:

Студенты 4 курса

лечебного факультета 14 группы

Научный руководитель:

Ассистент кафедры, к.м.н. Арутюнов Г.Г

Волгоград, 2013

"Проблема перитонита, как древний сфинкс, стоит перед современными хирургами во многом неразрешенной и продолжает вырывать из хирургических учреждений одну жертву за другой".

В.Н. Шамов (1937)

Введение.

Дренирование брюшной полости служит частым, необходимым и важным завершающим этапом многих операций, а иногда и основным методом оперативного лечения. Правильно определенные показания и техника выполнения могут существенно повлиять на исход лечения. Отсутствие единодушия в решении многих вопросов дренирования брюшной полости (показания, цель, техника, критерии эффективности, осложнения) делают эту проблему чрезвычайно актуальной.

В настоящее время дренирование осуществляют с помощью резиновых, пластмассовых трубок, полосок резины, пластмассовых полос, гидроцеллюлозной пленки, марлевых тампонов, мягких зондов и катетеров. Наибольшее распространение получили силиконовые трубки различных диаметров. Установку дренажей часто сочетают с подведением марлевых тампонов, или применяют так называемые сигарные дренажи. Они состоят из марлевого тампона, помещенного в «отрезанный палец» резиновой перчатки со срезанным концом.

Известно два основных варианта дренирования брюшной полости: пассивный и активный. При пассивном варианте жидкое содержимое самотеком отделяется (выходит) через дренаж («сигаретный», перчаточно - трубчатый или дренаж силиконовой трубкой ). Активное дренирование чаще называют аспирационным. Н. Н. Кашин сформулировал три основных требования к этому методу: герметизация, постоянная аспирация и промывание области дренирования (аспирационно - промывное дренирование с применением двухпросветных силиконовых дренажей ) .

Дренирование брюшной полости при перитоните.

Перитони́т (лат. peritoneum брюшина + лат. -itis суффикс, указывающий на воспаление) — воспаление париетального и висцерального листков брюшины, которое сопровождается тяжелым общим состоянием организма.

Острый перитонит – это острое воспаление брюшины.

В подавляющем большинстве случаев острый перитонит является вторичным заболеванием в результате инфицирования брюшины вследствие наличия воспалительного очага в брюшной полости (острый аппендицит, острый холецистит, перфорация полого органа и др.) или травмы с повреждением органов брюшной полости.

Первичный перитонит наблюдается редко и чаще всего может являться следствием проникающего ранения без повреждения полых органов.

Причиной возникновения острого перитонита могут являться оперативные вмешательства на органах брюшной полости. Иногда источник перитонита выявить не удается, тогда речь идет о криптогенном перитоните.

В качестве этиологического фактора на первое место выступает грамотрицательная флора, на второе место – кокковая флора. Почти в половине случаев определяется неклостридиальная анаэробная флора, чаще всего сочетающаяся с аэробами в качестве аэробно-анаэробной ассоциации.

Патогенез перитонита, как и всякого воспаления, складывается из последовательно развивающихся стадий: альтерации, экссудации и пролиферации.

В прогнозе перитонита в первую очередь необходимо учитывать нарушения моторики желудочно-кишечного тракта. Вторым не менее отягощенным фактором является расстройство микроциркуляции, третьим – изменения в системе специфической и неспецифической иммунной защиты. В результате всасывания токсинов происходит ранняя и преждевременная дегрануляция нейтрофилов, снижение количества Т-лимфоцитов, резко нарушается выход клеток-фагоцитов. Острый перитонит как преимущественно экссудативное воспаление в зависимости от характера выпота в брюшной полости может быть серозным, фибринозным, гнойным и гнилостным. Однако на практике довольно трудно отнести выпот к какой-то одной форме и при описывании его характеризуют как серозно-фибринозный, серозно-гнойный и т.д.

В зависимости от распространенности перитонит может быть местным (локальным) и распространенным (общим). Местным перитонитом принято считать локальное воспаление брюшины, занимающее не более одного квадрата брюшной полости.

Распространенный перитонит подразделяется на разлитой (диффузный) и общий (тотальный). При разлитом перитоните в воспалительный процесс вовлечены один или два этажа брюшной полости. При общем перитоните и париетальная, и висцеральная брюшина практически во всех отделах брюшной полости в той или иной степени воспалена. Данная форма является наиболее тяжелой, представляет большие трудности для лечения и часто имеет летальный исход.

В зависимости от сроков развития перитонита выделяют три стадии:

реактивная, наблюдается в течении первых 6-8 часов

токсическая (или моноорганная недостаточность, когда в клинической практике начинает доминировать парез кишечника, т.е. динамическая непроходимость кишечника, которая развивается в течение 24-28 часов)

термическая или полиорганной недостаточности, когда к нарушениям функций желудочно-кишечного тракта присоединяется печеночно-почечная, сердечно-сосудистая недостаточность и недостаточность других органов и систем организма. Эта стадия наступает, как правило, спустя 48 часов с момента начала заболевания .

При осмотре больного с разлитым перитонитом обращают на себя внимание заостренные черты лица, запавшие глаза, бледная, нередко серо-землистая с несколько синюшным оттенком, покрытая холодным потом кожа (лицо Гиппократа). Конечности холодные, выражен акроцианоз. В особо тяжелых случаях появляется субиктеричность кожи и склер. Наблюдается грудной тип дыхания, вздутие живота, не участвующего в акте дыхания, сухость слизистых оболочек, сухой обложенный язык, глухой голос, повторная рвота; сознание обычно сохранено. Больные жалуются на боли в животе, слабость, жажду, одышку. Наиболее постоянными ранними симптомами разлитого гнойного перитонита являются: боль в области живота, симптом Блюмберга — Щеткина, защитное напряжение мышц живота, тошнота и рвота, выпот в брюшной полости, парез кишечника.

Основными задачами оперативного лечения является прежде всего удаление источника перитонита, а затем санация и дренирование брюшной полости, декомпрессия кишечника в показанных случаях.

В связи с высокими пластическими свойствами брюшины воспалительный процесс, исходящий из первичного очага инфекции, нередко принимает ограниченный характер. Развитию отграничения способствуют сращения, возникающие между органами, сальником и париетальной брюшиной. Формируется своеобразная пиогенная капсула, препятствующая распространению процесса. Эта форма воспаления брюшины обозначается как отграниченный перитонит или абсцесс брюшной полости. Локализация такого очага может быть различной. Она зависит от месторасположения первичного очага инфекции (червеобразный отросток, желчный пузырь, женские половые органы), а также от перемещения гнойного экссудата под действием силы тяжести или распространения инфекции по лимфатическому и венозному пути.

К абсцессам брюшной полости относят поддиафрагмальный абсцесс, абсцесс малого таза, периаппендикулярный абсцесс и межкишечные абсцессы (одиночные и множественные).

При ограниченных перитонитах вскрытие и дренирование гнойного очага должно производиться в пределах гнойного очага (вне свободной брюшной полости), либо осуществляется внебрюшинным, внеплевральным, либо трансплевральным методами (при поддиафрагмальном абсцессе), наконец через прямую кишку или задний свод влагалища (при абсцессе дугласова кармана).

Дрениурют хлорвиниловыми или резиновыми трубками, которые подводят к гнойному очагу и выводят наружу кратчайшим путем. Хорошо себя зарекомендовали многоканальные хлорвиниловые дренажи. По одному каналу дренаж промывают антисептиком. По другому активно аспирируют перитонеальный экссудат. Дренаж из полупроницаемой мембраны дает хороший дренирующий эффект (благодаря его большой суммарной поверхности, высокой степени смачиваемости, капиллярным свойствам).

При распространенном гнойном перитоните необходимо дренировать брюшную полость 4—5 толстыми дренажами. Дренажи располагают следующим образом: в правом подпеченочном пространстве, левом поддиафрагмальном, правом латеральном канале и в полости малого таза. Все дренажи выводят через отдельные проколы передней брюшной стенки . В брюшной полости оставляют 6—8 микроирригаторов для регионарной антибиотико-терапии.

В связи с тем что хирургическое вмешательство при перитоните производится в условиях инфицированных тканей, возникают условия для нагноения послеоперационной раны. Для предотвращения этого осложнения (особенно у тучных больных) в подкожной клетчатке оставляют тонкий дренаж с множеством отверстий для аспирации раневого содержимого и промывания подкожной клетчатки растворами антисептиков. При таком способе завершения операции частота нагноения послеоперационной раны значительно снижается.

Если во время операции выявлен разлитой гнойный перитонит и источник инфекции удален, необходимо проведение перитонеального лаважа. С помощью перитонеального лаважа достигается дальнейшее механическое очищение брюшной полости от инфицированных агентов (экссудат, фибринные пленки). Для проведения перитонеального лаважа брюшную полость дренируют 4 дренажами по указанной схеме. В первые же часы после операции начинают введение в верхние дренажи специального диализирующего раствора, являющегося изотоничным по отношению к крови и содержащего ионы калия, натрия, хлора, кальция.

Эффективность перитонеального лаважа увеличивается при добавлении к диализирующему раствору антибиотиков широкого спектра действия. Отток диализата из брюшной полости происходит через нижние дренажи. Такой способ проведения перитонеального лаважа называют проточным.

Если количество оттекающей жидкости меньше ее вводимого количества, то переходят на фракционный лаваж, при котором в тот или иной дренаж вводят диализирующий раствор и на 30—50 мин перекрывают дренаж, а затем аспирируют диализирующую жидкость и экссудат. Такой способ хотя и применяется, но по эффективности уступает проточному лаважу. При проточном способе в брюшную полость вводят 8—10 л/сут раствора, при фракционном 2—3 л/сут. Длительность перитонеального лаважа составляет 2—3 дня. Антибактериальная терапия включает введение антибиотиков местно в брюшную полость через микроирригаторы и парентерально (внутривенно и внутримышечно). В начале заболевания назначают антибиотики широкого спектра действия (цефалоспорины, полусинтетические пенициллины, аминогликозиды). Впоследствии после получения анализа посева экссудата из брюшной полости (что всегда необходимо делать во время операции по поводу перитонита) проводят направленную антибиотикотерапию с учетом чувствительности микрофлоры к антибиотикам. При резистентности микрофлоры к большинству антибиотиков прибегают к внутривенному введению растворов антисептиков — диоксидина, йодполи-винилпирролидона. Дозировка антибактериальных препаратов производится с учетом функционального состояния печени и почек больного.

При любом методе дренирования никогда не перевязывают дренажи и не оставляют их в повязках.

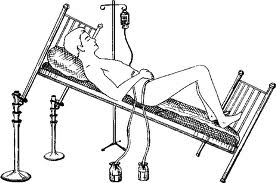

Дренажи

должны быть соединены с емкостями,

которые располагаются ниже больного

для того, чтобы было создано небольшое

отрицательное давление, способствующее

лучшей эвакуации жидкости из брюшной

полости. По дренажам с диаметром 0,5—0,7

см содержимое брюшной полости отходит

хуже, чем по дренажам с внутренним

диаметром 0,3—0,4 см. Наиболее распространены

дренажные трубки из резины. Однако, как

показал опыт, они довольно быстро

прекращают функционировать, так как

инородные тела отграничиваются фибрином,

спайками, петлями кишок и сальником. В

последнее десятилетие широкое

распространение получили дренажные

трубки из синтетических материалов

(полиэтиленовые, полихлорвиниловые),

по которым отток жидкости из брюшной

полости может продолжаться в течение

4—6 дней.

Дренажи

должны быть соединены с емкостями,

которые располагаются ниже больного

для того, чтобы было создано небольшое

отрицательное давление, способствующее

лучшей эвакуации жидкости из брюшной

полости. По дренажам с диаметром 0,5—0,7

см содержимое брюшной полости отходит

хуже, чем по дренажам с внутренним

диаметром 0,3—0,4 см. Наиболее распространены

дренажные трубки из резины. Однако, как

показал опыт, они довольно быстро

прекращают функционировать, так как

инородные тела отграничиваются фибрином,

спайками, петлями кишок и сальником. В

последнее десятилетие широкое

распространение получили дренажные

трубки из синтетических материалов

(полиэтиленовые, полихлорвиниловые),

по которым отток жидкости из брюшной

полости может продолжаться в течение

4—6 дней.

В настоящее время предложен еще один способ дренирования брюшной полости, который назван «аспирационным». При этом способе непрерывный полихлорвиниловый катетер, длиной всего около 1—1,5 м, вводят, как обычно, через отдельный разрез приблизительно на 1,5—2 см медиальнее верхней ости подвздошной кости. Прокол брюшной стенки производят в косом направлении для того, чтобы катетер не перегибался. Конец катетера с дополнительными боковыми отверстиями укладывают на дно малого таза. Катетер должен прилегать к внутренней поверхности подвздошной кости. Снаружи его правильнее фиксировать 2—3 полосками лейкопластыря по направлению к подмышечной впадине. Для того чтобы катетер не смещался, на него нанизывают плотно прилегающую муфту, которую фиксируют к коже провизорным швом у места входа катетера в брюшную стенку. Далее, при короткой трубке, катетер наращивают таковым аналогичного диаметра и опускают в емкость, расположенную на 60—70 см ниже уровня больного.