- •Преобразователи тяговых подстанций

- •1.1. Преобразователи электрических железных дорог

- •1.1.1. Схемы и конструктивные особенности

- •1.1.2. Повышение эксплуатационной надежности преобразователей

- •1.2. Преобразователи метрополитена

- •1.3.Преобразователи городского электрического транспорта

- •1.4. Преобразователи рудничного транспорта

- •Преобразователи электроподвижного состава

- •644046, Г. Омск, пр. Маркса, 35

СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ И

ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ОМСК 2005

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Омский государственный университет путей сообщения

________________________

СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ И

ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Учебное пособие

Рекомендовано учебно-методическим объединением в качестве учебного

пособия для студентов вузов железнодорожного транспорта

О мск

2005

мск

2005

У

ДК

621.311:621.314.632:621.331

ДК

621.311:621.314.632:621.331

ББК 39.217.130.25я7

С 36

Силовые преобразователи тяговых подстанций и электроподвижного состава: Учебное пособие / Е. Ю. Салита, Г. С. Магай, Т. В. Комякова, Т. В. Ковалева, С. В. Швецов; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2005. 103 с.

Рассмотрены схемы главных электрических соединений выпрямительных и выпрямительно-инверторных преобразователей тяговых подстанций постоянного тока (магистральных электрических железных дорог, метрополитена, городского и рудничного (карьерного) электротранспорта) и электроподвижного состава, приведены их основные электротехнические данные.

Учебное пособие предназначено для студентов очного и заочного обучения специальностей 190401 (101800) – «Электроснабжение железных дорог» – и 190303 (181400) – «Электрический транспорт железных дорог», изучающих дисциплины «Электроснабжение железных дорог», «Электронная техника и преобразователи в электроснабжении», «Тяговые и трансформаторные подстанции», «Электронная и преобразовательная техника ЭПС», «Электрооборудование ЭПС». Пособие может быть полезным при дипломном проектировании и при проведении занятий со слушателями Института повышения квалификации и переподготовки кадров (ИПКП).

Библиогр.: 20 назв. Табл. 11. Рис. 42.

Рецензенты: доктор техн. наук, профессор В. Л. Григорьев,

зам. начальника Западно-Сибирской ж.д. – филиала

ОАО «РЖД» по локомотивному хозяйству В. П. Гейнц.

ISBN 5-94941-027-0

________________________

© Омский гос. университет

путей

сообщения, 2005

путей

сообщения, 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ………………………………………………………………….. |

5 |

1. Преобразователи тяговых подстанций ………………………………. |

6 |

1.1. Преобразователи электрических железных дорог ……………… |

6 |

1.1.1. Схемы и конструктивные особенности ………………….......... |

6 |

1.1.2. Повышение эксплуатационной надежности преобразователей тяговых подстанций ……………………………………………………. |

56 |

1.2. Преобразователи метрополитена ………………………………… |

60 |

1.3. Преобразователи городского электрического транспорта …….. |

68 |

1.4. Преобразователи рудничного транспорта ………………………. |

74 |

2. Преобразователи электроподвижного состава ………………………. |

77 |

Библиографический список ……………………………………………… |

101 |

ВВЕДЕНИЕ

Основными элементами тяговых подстанций постоянного тока электрических железных дорог, метрополитена, городского и рудничного (карьерного) электротранспорта и электроподвижного состава являются мощные выпрямительные, инверторные и выпрямительно-инверторные преобразователи. Это промежуточные звенья между источниками и приемниками электроэнергии. Выпрямители должны обеспечивать надежное питание тяговых двигателей электроподвижного состава, инверторы – надежный прием избыточных токов рекуперации, выпрямительно-инверторные преобразователи – совмещать их функции.

Любой из перечисленных выше преобразователей обязательно состоит из тягового трансформатора, служащего для преобразования величины напряжения и числа фаз, и вентильных конструкций, состоящих из вентилей (управляемых и неуправляемых), которые обладают односторонней проводимостью. Схема, показывающая способ соединения вентилей с обмоткой трансформатора, а также основные элементы электроустановки и соединения между ними в такой последовательности, которая выполнена в реальных условиях, называется схемой главных электрических соединений преобразователя.

В учебном пособии приведены схемы главных электрических соединений наиболее часто встречающихся на практике преобразователей тяговых подстанций и электроподвижного состава, основные электрические характеристики тяговых трансформаторов и вентильных конструкций.

Настоящее учебное пособие должно помочь студентам получить представление о схемах и конструктивном исполнении мощных полупроводниковых преобразователей и научиться выбирать в ходе курсового и дипломного проектирования для заданных условий эксплуатации основные элементы силовых преобразователей: тяговые трансформаторы, управляемые и неуправляемые вентили, коммутационные аппараты и защитные средства.

При написании настоящего учебного пособия использованы положения, содержащиеся в работе [1].

Авторы выражают благодарность доктору техн. наук, профессору Астраханцеву Л. А., зам. начальника службы Э Западно-Сибирской ж.д. – филиала ОАО «РЖД» Корекову С. П., начальнику отдела ЦТех ОАО «РЖД» Васи- лянскому А. М., доктору техн. наук, профессору Авилову В. Д. за рецензирование учебного пособия.

Авторы выражают признательность инженерам Минину А. А., Петуховой Н. А. и Кузнецовой О. Н. за помощь при оформлении настоящего учебного пособия.

Преобразователи тяговых подстанций

1.1. Преобразователи электрических железных дорог

1.1.1. Схемы и конструктивные особенности

По состоянию на 1 января 2005 г. на 942 тяговых подстанциях электрических железных дорог постоянного тока и 21 подстанции станций стыкования эксплуатируется более 2030 выпрямителей, 48 инверторов и выпрямительно-инверторных преобразователей, собранных по различным схемам.

Длительное время на тяговых подстанциях электрических железных дорог РФ в основном использовалась шестипульсовая нулевая схема выпрямления параллельного типа (схема Кюблера). В настоящее время 52% преобразователей электрических железных дорог работает по этой схеме.

В конце 60-х гг. (в связи с переходом на полупроводниковые вентили) стала широко применяться шестипульсовая мостовая схема выпрямления – схема Ларионова (18 % от числа ныне эксплуатируемых выпрямителей электрических железных дорог).

Шестипульсовые схемы выпрямления имеют существенные недостатки: относительно низкий (при современных требованиях) коэффициент мощности, искаженную форму кривой потребляемого тока и, как следствие, низкое ка-чество электрической энергии, значительное влияние тяговых токов на смежные линии связи. Технико-экономическую эффективность тяговых подстанций можно повысить с помощью двенадцатипульсовых (сложных трехфазных мостовых) выпрямителей.

Двенадцатипульсовые выпрямители позволяют повысить коэффициент мощности тяговой подстанции до 0,97 – 0,98; улучшить форму кривой потребляемого тока (за счет снижения высших гармонических составляющих) и тем самым повысить качество электрической энергии; улучшить форму кривой выпрямленного напряжения и снизить влияние тяговой сети на смежные устройства; стабилизировать уровень напряжения в тяговой сети без применения в большинстве случаев специальных устройств регулирования напряжения; снизить расход электротехнических материалов, затрачиваемых на изготовление выпрямителя; уменьшить расход электрической энергии на тягу поездов.

С 1975 г. по предложениям и разработкам сотрудников кафедры «Электроснабжение железнодорожного транспорта» (ЭЖТ) ОмГУПСа и Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) началось внедрение двенадцатипульсовых выпрямителей. В настоящее время число выпрямителей с двенадцатипульсовыми схемами составляет 30 % от общего их числа, эксплуатируемого на тяговых подстанциях постоянного тока сети железных дорог РФ.

Дальнейшая замена и модернизация ранее выпущенных трансформаторов и вентильных конструкций с переходом на двенадцатипульсовые схемы выпрямления является одной из основных задач по повышению надежности работы и экономичности тяговых подстанций, реализуемой в соответствии с Энергетической стратегией железнодорожного транспорта на период до 2010 г. и на перспективу до 2020 г. и Концепцией обновления тяговых подстанций российских железных дорог, принятой в 2004 г.

Двенадцатипульсовые схемы выпрямления в большинстве случаев оказываются наиболее рациональными для мощных выпрямителей с полупроводниковыми вентилями. Однако в ряде случаев для дальнейшего улучшения технико-экономических показателей возможно применение выпрямителей с большим числом пульсаций, например двадцатичетырехпульсовых.

На одной из тяговых подстанций ЗСЖД эксплуатируется опытный образец двадцатичетырехпульсового выпрямителя, включенный в работу в декабре 1988 г. Департаментом электрификации и электроснабжения в настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности разработки и внедрения преобразователей с двадцатичетырехпульсовой схемой выпрямления.

Выпрямители тяговых подстанций электрических железных дорог разработаны в соответствии со специфическими требованиями, обусловленными характером тяговой нагрузки (переменная и циклическая), пиковыми нагрузками и перегрузками в нормальном, утяжеленном и аварийном режимах ра-боты подстанции, коммутационными и атмосферными перенапряжениями, способами охлаждения и установки, климатическими условиями, качеством преобразования электроэнергии, экономичностью и эксплуатационной надежностью.

На тяговых подстанциях в основном используются неуправляемые выпрямители, которые наиболее просты, надежны и удобны в эксплуатации. При работе неуправляемых выпрямителей достигаются относительно высокий коэффициент мощности и минимальное мешающее воздействие высших гармонических составляющих на линии связи.

На Октябрьской железной дороге продолжается работа по реконструкции участка Москва – Санкт-Петербург под скоростное движение. На участке введена в эксплуатацию тяговая подстанция с управляемым двенадцатипульсовым выпрямителем и тяговым трансформатором с напряжением 110/3,3 кВ [2].

Управляемое электроснабжение тяги, применяемое для обеспечения наилучшего режима электроснабжения движущихся поездов и экономичности тяги, осуществляется с помощью новых типов управляемых выпрямителей, которые наряду с преобразованием переменного тока в постоянный обеспечивают плавное регулирование выпрямленного напряжения, бесконтактное отключение нагрузки по цепи управления тиристорами, могут быть использованы как обращаемые выпрямительно-инверторные агрегаты. Применение управляемых выпрямителей сопряжено с ухудшением энергетических показателей: снижением коэффициента мощности, увеличением содержания высших гармонических составляющих в тяговой сети. Поэтому управляемые выпрямители должны иметь соответствующие компенсирующие и фильтрующие устройства.

Выходное напряжение выпрямителей для подстанций магистральных железных дорог определяется напряжением в контактной сети и при номинальной нагрузке составляет 3,3 кВ, а максимальное напряжение в контактной сети не должно превышать 4,0 кВ.

Нагрузка выпрямителей тяговых подстанций отличается крайней неравномерностью. Для работы с такой нагрузкой выпрямители разработаны с учетом нормируемых перегрузок: 1,25 Id ном в течение 15 мин 1 раз в 2 ч; 1,5 Id ном в течение 2 мин 1 раз в 1 ч; 2,0 Id ном в течение 10 с 1 раз в 2 мин.

Выпрямители должны выдерживать перенапряжения 9000 В на стороне выпрямленного напряжения [2].

В составе неуправляемых выпрямителей тяговых подстанций используются следующие типы вентильных конструкций: УВКЭ-1 и УВКЭ-1М (100 шт.); ПВКЕ-2 (85 шт.); ПВЭ-3, ПВЭ-3М и ПВЭ-5АУ1 (1230 шт.); ТПЕД-3150-3,3к (359 шт.); ТПЕД-2,0к-3,3к (8 шт.); В-ТПЕД-3,15к-3,3к (120 шт.). В период с 1992 г. по настоящее время опытным заводом Всероссийского электротехнического института (ВЭИ) изготовлено более 130 комплектов силовых диодных блоков бесшкафной конструкции типа БСЕ (БСЕ1-4В1Д5-22(24)У3а, БСЕ1-4В2Д5-22(24)У3а, БСЕ1-4В1Д8-22(24)У3а, БСЕ1-4В2Д8-22(24)У3а), предназначенных для модернизации ранее выпущенных и выработавших ресурс вентильных конструкций (в соответствии с указанием ЦЭ МПС №П-5/97).

С 2003 г. опытным заводом ВЭИ выпускаются вентильные конструкции В-ТПЕД-3,15к-3,3к-31-У1а, изготовленные с использованием комплекта блоков БСЕ1-4В2Д5-24У3а. В настоящее время ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» по разработанной этой же организацией документации изготавливает вентильные конструкции ТПДЕ-Ж-3,15к-3,3кУХЛ4, предназначенные для размещения в помещениях [3].

Все перечисленные вентильные конструкции могут быть использованы для работы в шести- и двенадцатипульсовых схемах выпрямления с номинальным выпрямленным током 3000 (3150) А за исключением конструкций ТПЕД-2,0к-3,3к, для которых значение номинального выпрямленного тока составляет 2 кА. Вентильные конструкции ТПЕД-2,0к-3,3к предназначены для работы с тяговым трансформатором пониженной мощности (6,3 МВ∙А).

Основные параметры и элементная база (типы и количество вентилей) вентильных конструкций неуправляемых выпрямителей приведены в табл. 1.

Условные обозначения вентильных конструкций в табл. 1:

УВКЭ-1 – установка выпрямительная на кремниевых вентилях для электрифицированных железных дорог, номер разработки;

УВКЭ-1М – то же, но для использования в мостовой схеме выпрямления. УВКЭ-1 и УВКЭ-1М – установки с принудительным воздушным охлаждением вентилей, предназначенные для внутренней установки;

ПВЭ-3, ПВЭ-3М – преобразователь выпрямительный для электрифицированного транспорта, модификация. ПВЭ-3 и ПВЭ-3М – преобразователи с принудительным воздушным охлаждением вентилей, предназначенные для внутренней установки;

ПВКЕ-2 – преобразователь выпрямительный на кремниевых вентилях с естественным воздушным охлаждением, модификация;

ПВЭ-5АУ1 – преобразователь выпрямительный для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, модификация; климатическое исполнение – для умеренного климата; категория размещения – для наружной установки по ГОСТ 15150-69;

Таблица 1

Характеристики вентильных конструкций неуправляемых преобразователей тяговых подстанций

электрических железных дорог постоянного тока

-

Тип выпрямительного агрегата

Номинальный выпрямленный ток, А

Номинальное выпрямленное напряжение, В

Тип вентиля

Схема выпрямления

Число вентилей в плече, соединенных последовательно

Число вентилей в плече, соединенных параллельно

Общее количество вентилей

1

2

3

4

5

6

7

8

УВКЭ-1

3000

3300

ВК2-200-8

Шестипульсовая нулевая параллельного типа

24

5

720

УВКЭ-1М

Шестипульсовая мостовая

12

10

П

ВЭ-3

ВЭ-3ВЛ200-10

Шестипульсовая нулевая параллельного типа

18

5

540

ПВЭ-3М

Шестипульсовая мостовая

9

10

ПВКЕ-2

ВЛ200-8

Шестипульсовая нулевая параллельного типа

18

5

540

ВЛ200-9

16

480

ВЛ200-10

14

420

ПВЭ-5АУ1

ВЛ200-10

Шестипульсовая нулевая параллельного типа

14

5

420

Шестипульсовая мостовая

7

10

ТПЕД-3150-3,3к-У1

3150

3300

ДЛ133-500-14

Двенадцатипульсовая последовательного типа

4

6

288

Двенадцатипульсовая параллельного типа

8

3

Окончание табл. 1 |

|||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

ТПЕД-2,0к-3,3к-1-У1 |

2000 |

3300 |

ДЛ153-2000-20 |

Двенадцатипульсовая последовательного типа |

2 |

4 |

96 |

ТПЕД-2,0к-3,3к-2-У1 |

Шестипульсовая мостовая |

4 |

4 |

||||

ТПЕД-2,0к-3,3к-3-У1 |

Шестипульсовая нулевая параллельного типа |

8 |

2 |

||||

В-ТПЕД-3,15к-3,3к-21-У1 |

3150 |

3300 |

ДЛ153-2000-20 |

Двенадцатипульсовая последовательного типа |

2 |

2 |

48 |

В-ТПЕД-3,15к-3,3к-22-У1 |

Шестипульсовая мостовая |

4 |

2 |

||||

Т |

3150 |

3300 |

Д453-2000-24 |

Двенадцатипульсовая последовательного типа |

2 |

2 |

48 |

БСЕ1-4В2Д5-22(24) |

3150 |

3300 |

Д453-2000(1600)-22(24) |

Двенадцатипульсовая последовательного (параллельного) типа |

2(4) |

2(1) |

48 |

БСЕ1-4В2Д8-22(24) |

Д173-2500(3200)-22(24) |

||||||

ПВЭ-3 |

3000 |

3300 |

ВЛ200-8 |

Двенадцатипульсовая последовательного типа |

4 |

10 |

480 |

Двенадцатипульсовая параллельного типа |

9 |

5 |

540 |

||||

ПВЭ-5АУ1 |

3000 |

3300 |

ВЛ200-12 |

Двенадцатипульсовая параллельного типа |

7 |

5 |

420 |

2000 |

Двенадцатипульсовая последовательного типа |

3 |

10 |

360 |

|||

4 |

8 |

384 |

|||||

ТПЕД-3150-3,3к-У1 – трехфазный на выходе постоянный ток, охлаждение естественное воздушное, полупроводниковые приборы силовой схемы – диоды, 3150 – номинальный выходной ток, А; 3,3к – номинальное выходное напряжение, кВ; У1 – климатическое исполнение и категория размещения;

ТПЕД-2,0К-3,3к-[ ]-У1 – трехфазный на выходе постоянный ток, охлаждение естественное воздушное, полупроводниковые приборы силовой

схемы – диоды; 2,0к – номинальный выходной ток, кА; 3,3к – номинальное выходное напряжение, кВ; [ ] – исполнение схемы выпрямления (1 – двенадцатипульсовая последовательного типа, 2 – трехфазная мостовая шестипульсовая, 3 – шестипульсовая нулевая параллельного типа), У1 – климатическое исполнение и категория размещения;

В-ТПЕД-3,15к-3,3к-2[ ]-У1 – выпрямитель, трехфазный ток на входе, постоянный ток на выходе, охлаждение естественное воздушное, полупроводниковые приборы силовой схемы – диоды; 3,15к – номинальный выходной ток, кА; 3,3к – номинальное выходное напряжение, кВ; 2 – модификация; [ ] –исполнение схемы выпрямления (1 – двенадцатипульсовая последовательного типа, 2 – трехфазная мостовая шестипульсовая), У1 – климатическое исполнение и категория размещения;

В-ТПЕД-3,15к-3,3к-31-У1а – выпрямитель, трехфазный ток на входе, постоянный ток на выходе, охлаждение естественное воздушное, полупроводниковые приборы силовой схемы – диоды; 3,15к – номинальный выходной ток, кА; 3,3к – номинальное выходное напряжение, кВ; 3 – модификация; 1 – исполнение схемы выпрямления – двенадцатипульсовая последовательного типа; У1 – климатическое исполнение и категория размещения, а – группа по пониженному давлению;

ТПДЕ-Ж-3,15к-3,3кУХЛ4 – трехфазный ток питающей сети, постоянный ток на выходе, полупроводниковые приборы силовой схемы – диоды; охлаждение естественное воздушное, для электрифицированных железных дорог; 3,15к – номинальный выходной ток, кА; 3,3к – номинальное выходное напряжение, кВ; УХЛ – климатическое исполнение – для умеренного холодного климата, 4 – категория размещения – в помещениях с температурой не ниже +1˚С;

БСЕ1-4В1(2)Д5(8)-22(24)У3а – блок силовой полупроводниковый, охлаждение воздушное естественное, 1 – двухстороннее охлаждение каждого силового таблеточного диода, 4В – количество диодов, 1(2) – цифра означает: 1 – блок имеет две крайние токовые шины и предназначен для шестипульсовой схемы выпрямления (мостовой или нулевой); 2 – блок имеет две крайние и одну среднюю токовые шины и предназначен для нулевой или мостовой шестипульсовой или двенадцатипульсовой схемы выпрямления, Д – диоды полупроводниковые; 5(8) – условное обозначение диаметра полупроводникового элемента, примененного в конструкции силового диода (5–56; 8–76 или 80 мм), 22(24) – класс приборов по повторяющемуся напряжению; У3а – вид климатического исполнения по ГОСТ-15150-69 – для умеренного климата; 3 – для закрытых помещений с естественной вентиляцией в условиях отсутствия воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги, а – изделие можно эксплуатировать в пределах высоты размещения над уровнем моря не более 1200 м.

В период освоения силовых полупроводниковых вентилей на электрифицированном транспорте, когда велись поиски наиболее рациональных решений и конструкций, ПКБ ЦЭ МПС и ЦНИИ МПС был разработан выпрямитель с масляным охлаждением кремниевых вентилей ВКМ. Первоначально агрегат предназначался для установки на передвижных тяговых подстанциях. Впоследствии для стационарных подстанций был разработан блочный вариант агрегата (типа ВКМБ). В качестве охлаждающего агента в агрегате применялось трансформаторное масло, обладающее хорошими теплотехническими

и электроизоляционными свойствами. Однако опыт показал, что агрегаты с масляным охлаждением не имеют особых преимуществ. Конструктивно они получаются сложнее, а наличие трансформаторного масла создавало дополнительные трудности в эксплуатации, поэтому широкого распространения агрегаты не получили и в настоящее время не используются. Силовые схемы агрегатов ВКМ (ВКМБ) принципиально не отличались от схем агрегатов с воздушным охлаждением, так как они предназначались для работы в тех же условиях и рассчитывались на те же нагрузки.

Типы и электрические характеристики преобразовательных трансформаторов для выпрямительных и выпрямительно-инверторных агрегатов тяговых подстанций электрических железных дорог постоянного тока приведены в табл. 2.

Таблица 2

Характеристики преобразовательных трансформаторов тяговых подстанций

Тип трансформатора

|

Мощность сетевой обмотки, МВ∙А

|

Напряжение сетевой обмотки, кВ |

Схема и группа соединения обмоток |

Схема выпрямления преобразователя |

Номинальное фазное напряжение вентильной обмотки, В |

Потери короткого замыкания, кВт |

Потери холостого хода, кВт |

Напряжение короткого замыкания, % |

Ток холостого хода, % |

Масса, т |

Номинальное напряжение преобразователя, кВ |

Номинальный ток преобразователя, кА |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

Т |

4,64 |

6 |

У/УУ обр-0-6 или Д/УУ обр-11-5 |

m = 6 Нулевая |

3020 |

45 |

11 |

6,7 |

1,3 |

21,5 |

3,3 |

1,25 |

10 |

7,2 |

|||||||||||

35 |

||||||||||||

4,68 |

6 |

9,5 |

||||||||||

10 |

||||||||||||

35 |

||||||||||||

ТМПУ- 16000/10ЖУ1 |

11,8 |

6 |

Д/УУ обр-11-5 |

73 |

24 |

6,7 |

1,2 |

40,7 |

3,3 |

3,2 |

||

10 |

У/УУ обр-0-6 или Д/УУ обр-11-5 |

|||||||||||

ТДПУ- 20000/10ЖУ1 |

14,3 |

10,5 |

124,6 |

26,3 |

6,7 |

1,2 |

45,5 |

3,23 (3,76) |

3,2 |

|||

11,9 |

8,4 |

|||||||||||

8,92 |

4,2 |

|||||||||||

ТДПУ- 20000/35ЖУ1 |

14,2 |

35 |

134,6 |

6,35 |

0,92 |

44,2 |

3,23 (3,78) |

3,2 |

||||

11,8 |

7,7 |

|||||||||||

|

8,89 |

|

|

|

|

|

|

4,2 |

|

|

|

|

Продолжение табл. 2

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

ТДПУ- 20000/10ИУ1 |

11,9 |

6,3 |

Д/УУ обр-11-5 |

m = 6 Нулевая |

3020 |

114,6 |

22 |

7,39 |

1,2 |

39,0 |

3,3 |

3,2 2,0 |

9,32 |

5,79 |

|||||||||||

11,9 |

10,5 |

7,48 |

||||||||||

9,26 |

5,83 |

|||||||||||

11,9 |

35 |

Д/УУ обр-11-5 |

7,37 |

|||||||||

9,31 |

5,74 |

|||||||||||

ТДРУНГ-20000/110 |

12,5 |

110 |

3400 |

90 |

35 |

12,6 |

2,3 |

59,0 |

3,3 |

3,0 |

||

ТМРУ-16000/10-1 |

11,1 |

6 |

У/УУ обр-6-0 или Д/УУ обр-11-5 |

3020 |

85 |

48 |

7 |

3,4 |

45,0 |

3,3 |

3,0 |

|

10 |

||||||||||||

ТМРУ-16000/10Ж |

11,8 |

6 |

79 |

33 |

7,35 |

3,18 |

42,5 |

3,3 |

3,2 |

|||

10 |

||||||||||||

У |

3,7 |

6,3 |

34 |

23 |

8,2 |

4 |

20,8 |

3,3 |

1,0 |

|||

10,5 |

||||||||||||

35 |

||||||||||||

ТМП-6300/35У1 |

6 |

6 |

Д/Д-0 или У/Д-11 |

m |

2620 |

42 |

10,7 |

8,5 |

2,4 |

17,8 |

3,3 |

1,6 |

10 |

||||||||||||

35 |

||||||||||||

ТДП-12500/10ЖУ1 |

11,8 |

6 |

72,5 |

16 |

7 |

1,1 |

24 |

3,3 |

3,2 |

|||

10 |

||||||||||||

ТДП-16000/10ЖУ1 |

11,6 |

10 |

|

|

74 |

17,5 |

7,5 |

- |

- |

3,3 |

3,2 |

|

ТМП-6300/35ИУ1 |

4,66 |

6 |

Д/У-11 с отпайкой

|

1510 |

35,5 |

9,1 |

8,6 |

1,3 |

15,5 |

3,3 |

1,25 1,0 |

|

10 |

||||||||||||

35 |

||||||||||||

ТДП-12500/10ИУ1 |

11,9 |

6 |

77 |

16 |

8,2 |

0,8 |

23,1 |

3,31 3,32 |

3,2 2,0 |

|||

10

|

Окончание табл. 2

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

ТРДП- 12500/10ЖУ1 |

11,4 |

6 |

Д/ДУ- 0-11 или У/ДУ- 11-0 |

m = 12 Последоват. |

1310 (755) |

71,5 |

16 |

7,5 |

0,9 |

22,5 |

3,3 |

3,2 |

10 |

||||||||||||

ТРДП- 12500/35ЖУ1 |

35 |

81 |

13,5 |

8 |

3,3 |

3,2 |

||||||

ТРДП- 16000/10ЖУ1 |

13,4 |

10 |

84 |

18,7 |

8 |

0,8 |

25,9 |

3,3 |

3,2 |

|||

ТРДП- 16000/35ЖУ1 |

35 |

96 |

8,6 |

25,4 |

3,3 |

3,2 |

||||||

ТРМП-6300/35ЖУ1 |

5,7 |

6 |

У/ДУ-11-0 |

39 |

9 |

7,5 |

0,77 |

14,6 |

3,3 |

1,6 |

||

10 |

||||||||||||

35 |

||||||||||||

Т 12500/10ЖУ1 |

11,4 |

10,5 |

m = 12 Паралл. |

2620 (1510) |

71,5 |

16 |

8 |

1,1 |

22,5 |

3,3 |

3,2 |

|

ТРДП-20000/35ИУ1 |

11 |

6,3 |

m = 12 Последоват. |

1310 (755) |

84 |

13 |

8 |

1 |

28,4 |

3,3 |

3,2 |

|

10,5 |

||||||||||||

35 |

||||||||||||

ТРДТНП- 16000/110ЖУ1- 115/1,3-1,3/10,5 |

- |

110 |

У/ДУ/Д |

- |

- |

- |

- |

- |

3,3 |

3,2 |

||

ТРДТНП- 20000/110ИУ1- 115/1,3-1,3/10,5 |

18,7 |

110 |

У/ДУ/Д с отпайкой |

- |

- |

11,5-13 (скв.) |

- |

- |

3,3 4,0 |

3,15 1,40 |

Условные обозначения преобразовательных трансформаторов в табл. 2:

У – со встроенным утроителем частоты;

Т – трехфазный;

Р – с расщепленной вентильной обмоткой;

[ ] – вид охлаждения (М – естественная циркуляция масла, Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла);

[ ] – тип преобразователя (П – для питания полупроводниковых преобразователей, Р – для питания ртутных преобразователей);

У – со встроенным уравнительным реактором;

Н – с регулированием напряжения под нагрузкой;

Г – грозоупорное исполнение;

6300 – 20000 – типовая мощность, кВ∙А;

10; 35 – класс напряжения сетевой обмотки, кВ;

[ ] – назначение (Ж – для выпрямительных преобразователей железных дорог, И – для выпрямительно-инверторных преобразователей);

У1 – климатическое исполнение и категория размещения.

В табл. 2 для трансформаторов ТДПУ-20000 с бесконтактным регулированием напряжения в скобках приведены цифры для режима с выведенной регулировочной обмоткой. У трансформаторов, предназначенных для работы в инверторном режиме (с буквой И), в числителе приведены данные для выпрямительного режима, в знаменателе – для инверторного.

Среди приведенных в табл. 2 видов трансформаторов следует выделить преобразовательные, предназначенные для выпрямителей тяговой подстанции с одноступенчатой трансформацией напряжения 110/3,3 кВ. Это трансформаторы ТДРУНГ-20000/110, предназначенный для шестипульсовой нулевой схемы параллельного типа, и ТРДТНП-16000/110ЖУ1-115/1,3-1,3/10,5, используемый в двенадцатипульсовой схеме выпрямления последовательного типа. Трансформатор ТРДТНП-16000 имеет первичную обмотку напряжением 110 кВ, расщепленную вторичную обмотку напряжением 1,3 кВ со схемами соединения «звезда» и «треугольник» с отпайками, обмотку напряжением 10,5 кВ для питания районной нагрузки и собственных нужд, а также устройство регулирования напряжения под нагрузкой РПН.

В составе преобразователя тяговой подстанции может находиться один или два преобразовательных трансформатора – в зависимости от соответствия номинальных выпрямленных токов вентильных конструкций и преобразова-тельных трансформаторов. Так, например, вентильные конструкции ТПЕД-2,0к-3,3к-У1 могут использоваться при подключении к одному тяговому трансформатору мощностью 6300 кВ∙А. При подключении к тяговому трансформатору мощностью 12500, 16000 или 20000 кВ∙А необходимо использовать двойной комплект вентильных конструкций ТПЕД-2,0к-3,3к-У1.

Преобразовательные трансформаторы, предназначенные для питания преобразователей, работающих на общие шины постоянного тока, должны иметь одинаковые значения напряжения холостого хода (в пределах ± 0,5 %) и напряжения короткого замыкания, отличающиеся не более чем на ± 10 % от среднего арифметического значения напряжения короткого замыкания включенных на параллельную работу трансформаторов.

Типовые схемы главных электрических соединений наиболее широко применяемых преобразователей тяговых подстанций электрических железных дорог приведены на рис. 1 – 23.

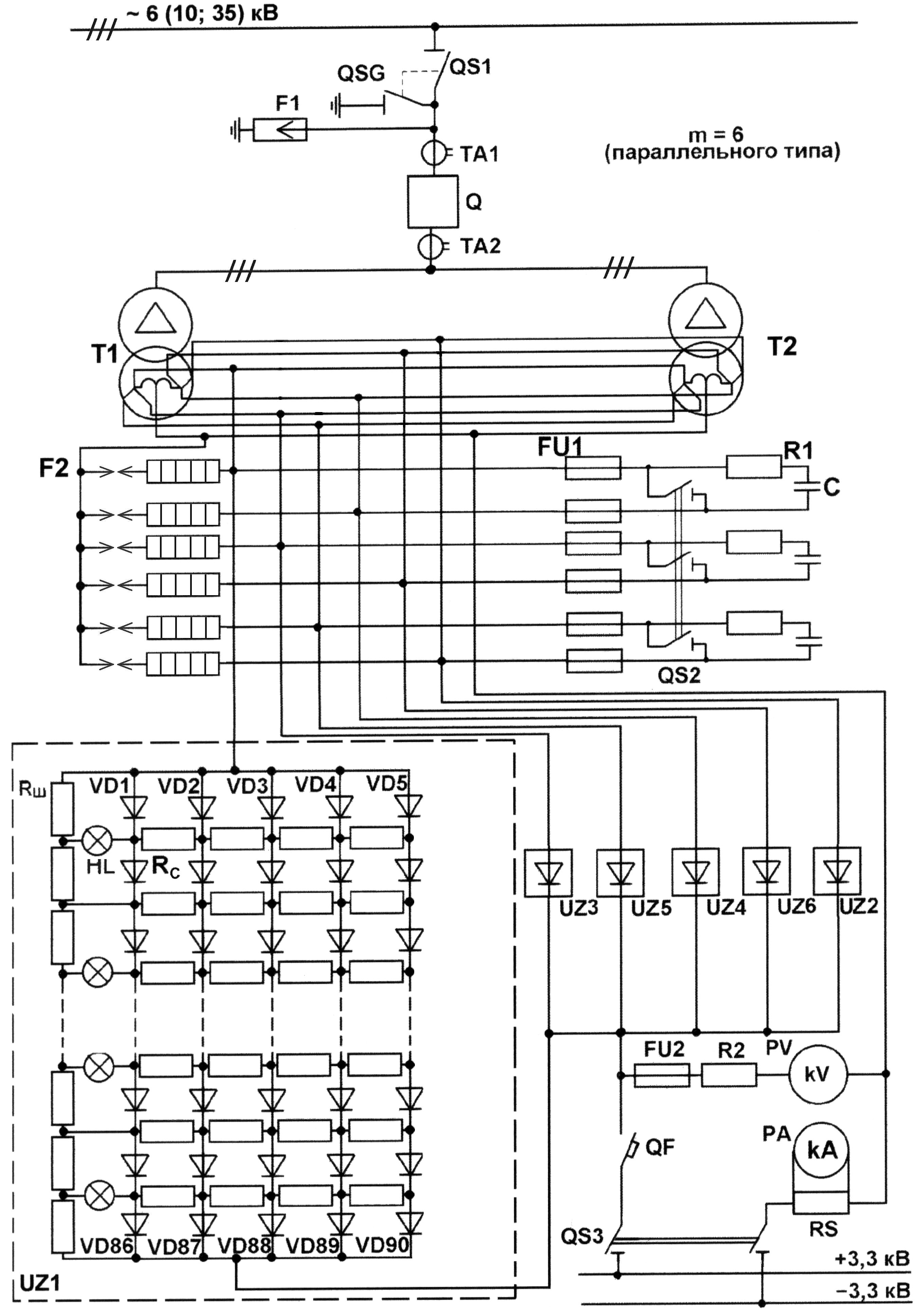

Схема главных электрических соединений шестипульсового нулевого выпрямителя параллельного типа с использованием вентильных конструкций ПВЭ-3 и двух тяговых трансформаторов мощностью 6300 кВ∙А приведена на рис. 1. Выпрямитель выполнен на основе преобразовательных трансформаторов

Т1 и Т2, оставшихся после замены ртутных установок на полупроводниковые. Для увеличения мощности в одном агрегате два трансформатора включены параллельно.

Вентильные конструкции ПВЭ-3 аналогичны ранее выпускавшимся вентильным конструкциям УВКЭ-1, но более компактны [4]. Они состоят из выпрямительного блока (вместо шести шкафов с вентилями) с лавинными диодами штыревой конструкции, шкафа защиты от коммутационных перенапряжений (шкафа RС) и шести разрядников РБК-3 для защиты от атмосферных перенапряжений. Применение разрядников РБК-3 (с меньшим пробивным напряжением) вместо трех разрядников РВМ-6 у конструкций УВКЭ-1, которые включались между выводами одноименных фаз прямой и обратной «звезд», ведет к снижению амплитуды допустимых перенапряжений между анодом и катодом схемы с 24 до 18 кВ. В связи с этим при равном числе параллельных диодов (пять) количество последовательно соединенных вентилей в вентильном плече конструкций ПВЭ-3 по сравнению с УВКЭ-1 снижено с 24 до 18, а общее число вентилей в плече – со 120 до 90.

Рис.1. Схема главных электрических соединений шестипульсового

нулевого выпрямителя параллельного типа с использованием

вентильных конструкций ПВЭ-3

В отличие от вентильных конструкций УВКЭ-1 в конструкциях ПВЭ-3 применены лавинные диоды, при этом не используются демпфирующие RС-цепи, включаемые параллельно вентилям преобразователя. Применены только активные шунтирующие цепи Rш – общие на пять параллельных ветвей. Связь ветвей по рядам осуществляется резисторами связи Rс сопротивлением 0,8 Ом. К сборным шинам переменного тока напряжением 6 (10;35) кВ и постоянного тока напряжением 3,3 кВ выпрямитель присоединяется посредством разъединителей QS1, QS3 и высоковольтных выключателей переменного Q и постоянного QF тока. При сверхтоках нагрузок и коротких замыканий срабатывают устройства автоматической защиты, воздействующие на отключение выключателей.

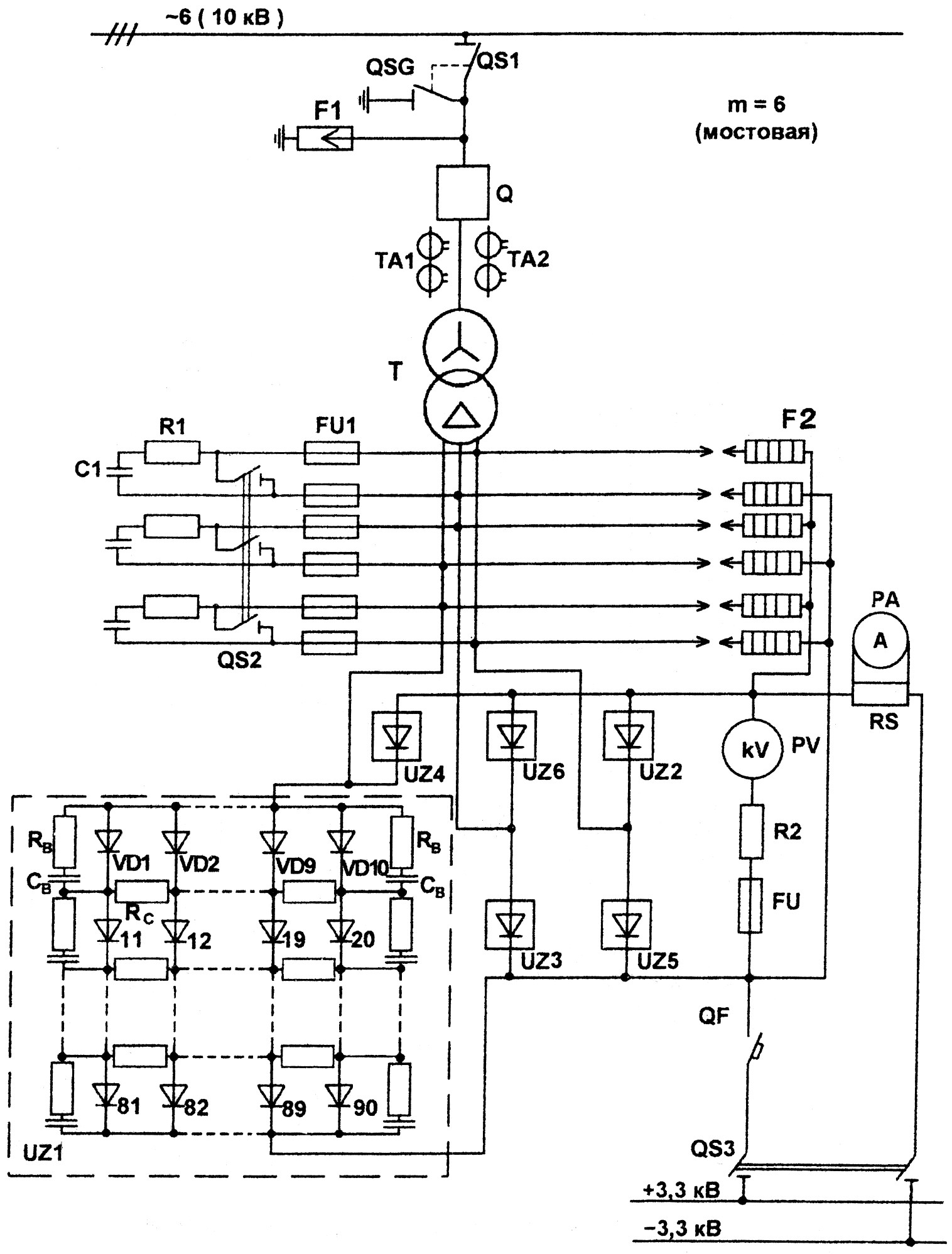

Схема главных электрических соединений шестипульсового мостового выпрямителя с использованием вентильных конструкций ПВЭ-3М и одного тягового трансформатора приведена на рис. 2. По сравнению с выпускавшимися ранее конструкциями УВКЭ-1М количество последовательно соединенных вентилей в вентильном плече снижено с 12 до 9 за счет применения разрядников РБК-3 (F2) и снижения амплитуды допустимых перенапряжений анод – катод до 9 кВ, что ведет к сокращению общего числа вентилей в плече со 120 до 90. Число параллельно соединенных вентилей в вентильном плече конструкций ПВЭ-3М в два раза больше (10 шт.), чем в конструкциях ПВЭ-3 (5 шт.), что обусловлено вдвое большим значением тока вентильного плеча.

В первых выпусках вентильных конструкций УВКЭ-1 и ПВЭ-3 для защиты от пробоя вентилей применялась балансная защита с использованием сигнальных ламп. При пробое или другом повреждении одного диода, нарушающем распределение напряжения, загоралась сигнальная лампа НL (см. рис. 1), а при пробое двух и более вентилей выпрямитель отключался. В более поздних выпусках вентильных конструкций (УВКЭ-1М и ПВЭ-3М) защита от пробоя вентилей выполнена на герконовых изолированных реле. Для надежной работы защиты к каждому ряду диодов подключен контур RвСв. На рис. 2 цепи подключения защиты на герконовых реле не показаны.

Одними из первых вентильных конструкций на неуправляемых вентилях с естественным воздушным охлаждением явились конструкции ПВКЕ-2 [5]. Они состоят из 12 шкафов-полуфаз, шкафа с контурами RС и блока разрядников. Конструкции предназначены для наружной установки на передвижных и

Рис. 2. Схема главных электрических соединений шестипульсового

мостового выпрямителя с использованием вентильных

конструкций ПВЭ-3М

стационарных тяговых подстанциях, выпускались они на Московском энергомеханическом заводе ЦЭ МПС. Шкафы-полуфазы при шестипульсовой нулевой схеме параллельного типа соединены по два последовательно, при шестипульсовой мостовой – по два параллельно. Разрядники в конструкциях ПВКЕ-2 при нулевой схеме включены между выводами вентильных обмоток. Для ограничения перенапряжений до допустимого уровня применены разрядники с пробивным напряжением 7 – 8 кВ. Параметры контуров RС выбраны из расчета работы с преобразовательными трансформаторами, ток холостого хода которых не превышает 8 %.

Вентильные конструкции типа ПВКЕ-2 должны быть подключены к тяговому трансформатору мощностью 16000 кВА или к двум трансформаторам мощностью 6300 кВА, включенным параллельно.

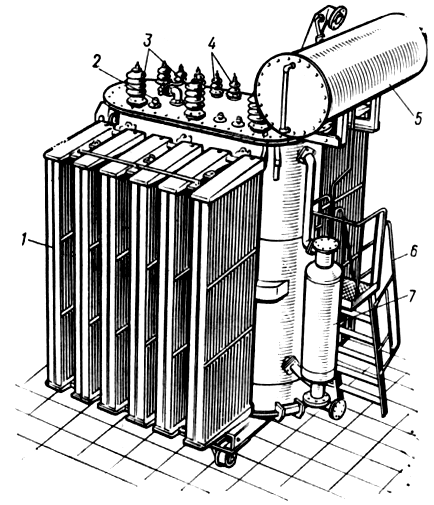

Внешний вид преобразовательного трансформатора ТМПУ-6300/35Ж и разрез шкафа вентильных конструкций ПВКЕ-2 приведены на рис. 3 (на рис. 3, а: 1 – радиаторы, 2 – переключатель напряжения, 3 – вводы обмоток высокого напряжения, 4 – вводы обмоток низкого напряжения, 5 – расширительный бачок, 6 – лестница, 7 – термосифонный фильтр; б: 1 – охладитель, 2 – сварной шкаф, 3, 4 – опорные изоляторы).

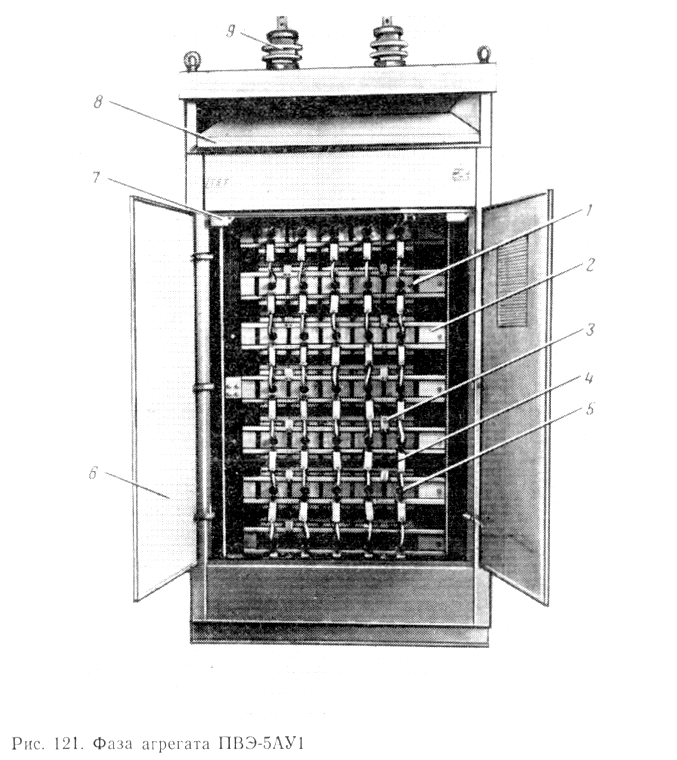

С 1974 г. Таллиннский электротехнический завод начал выпускать вентильные конструкции ПВЭ-5АУ1 с естественным воздушным охлаждением. Конструкции состоят из шести шкафов со штыревыми диодами, шкафа RС, шкафов с разрядниками (РБК-3) и с реле земляной защиты [6]. С 1978 г. завод не поставлял шкафы RС, а резисторно-конденсаторные контуры RС размещал в шкафах с диодами и подключал их параллельно вентильным плечам. Кроме того, в конструкциях, у которых нет шкафов RС, к выводам «анод – катод» (А – К) подключен отдельный контур RС.

Вентильные конструкции ПВЭ-5АУ1 и ПВКЕ-2 не имеют сигнализации о пробое вентилей, что упрощает их схемы. Опыт эксплуатации показывает, что вероятность выхода из строя одновременно двух и более вентилей невелика, а так как число последовательно соединенных вентилей в данных конструкциях выбрано с запасом, то преобразователь может работать с одним поврежденным вентилем до очередного технического осмотра.

а б

Рис. 3. Общий вид преобразовательного трансформатора ТМПУ-6300/35Ж (а) и

с

хема

разреза шкафа полуфазы преобразователя

ПВКЕ-2 (б)

хема

разреза шкафа полуфазы преобразователя

ПВКЕ-2 (б)

В вентильных конструкциях ПВЭ-5АУ1 вентили закреплены на специальных литых охладителях, которые расположены в одной вертикальной плоскости. Для исключения подогрева охладителей верхних блоков воздухом, нагретым нижними, между соседними рядами охладителей установлены экранирующие панели (тепловые экраны), направляющие подогретый воздух в канал между охладителями, которые расположены с двух сторон шкафа. Благодаря этому более чем в два раза уменьшены габаритные размеры шкафа по сравнению со шкафом вентильных конструкций ПВКЕ, где для исключения взаимного подогрева охладители расположены ступенчато.

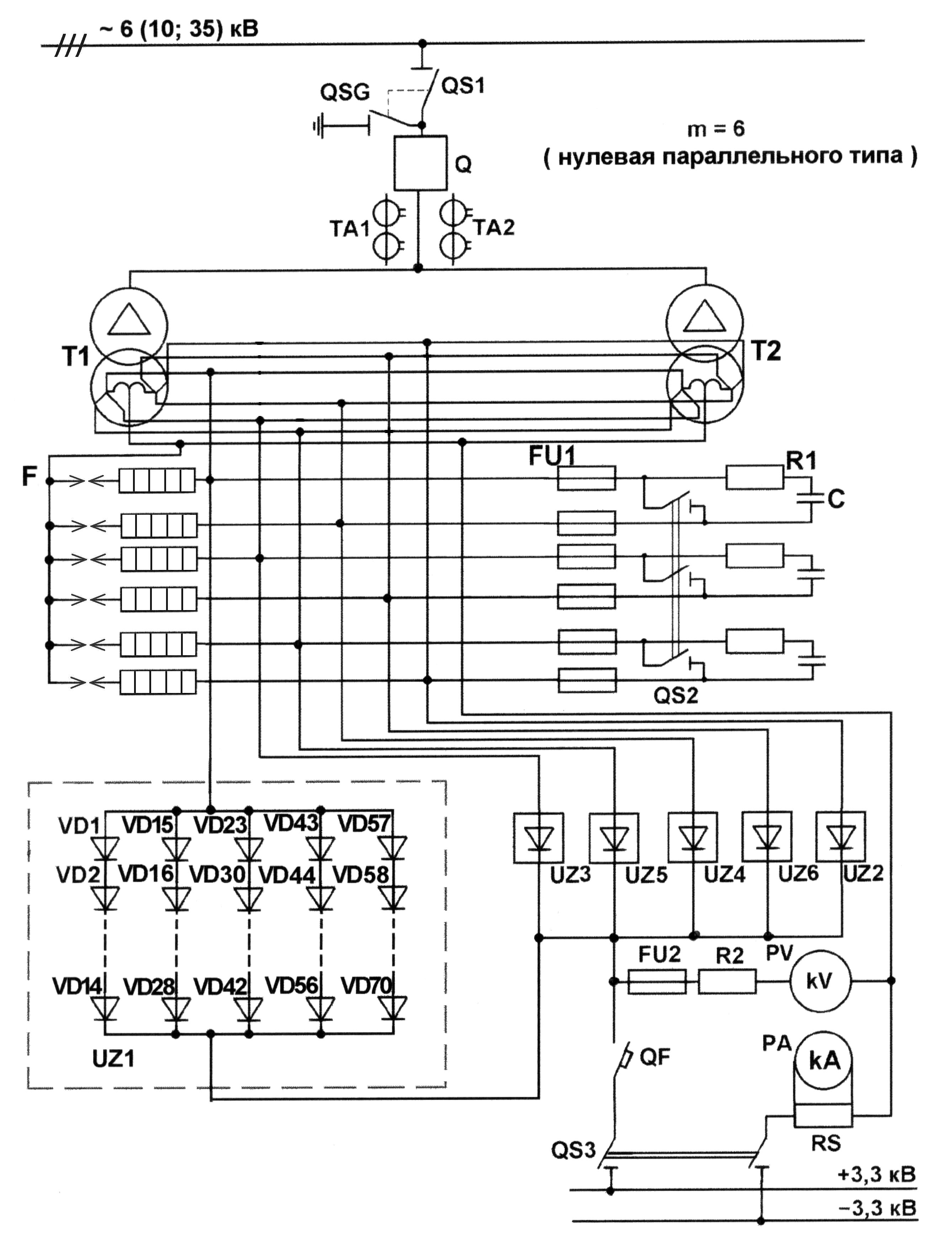

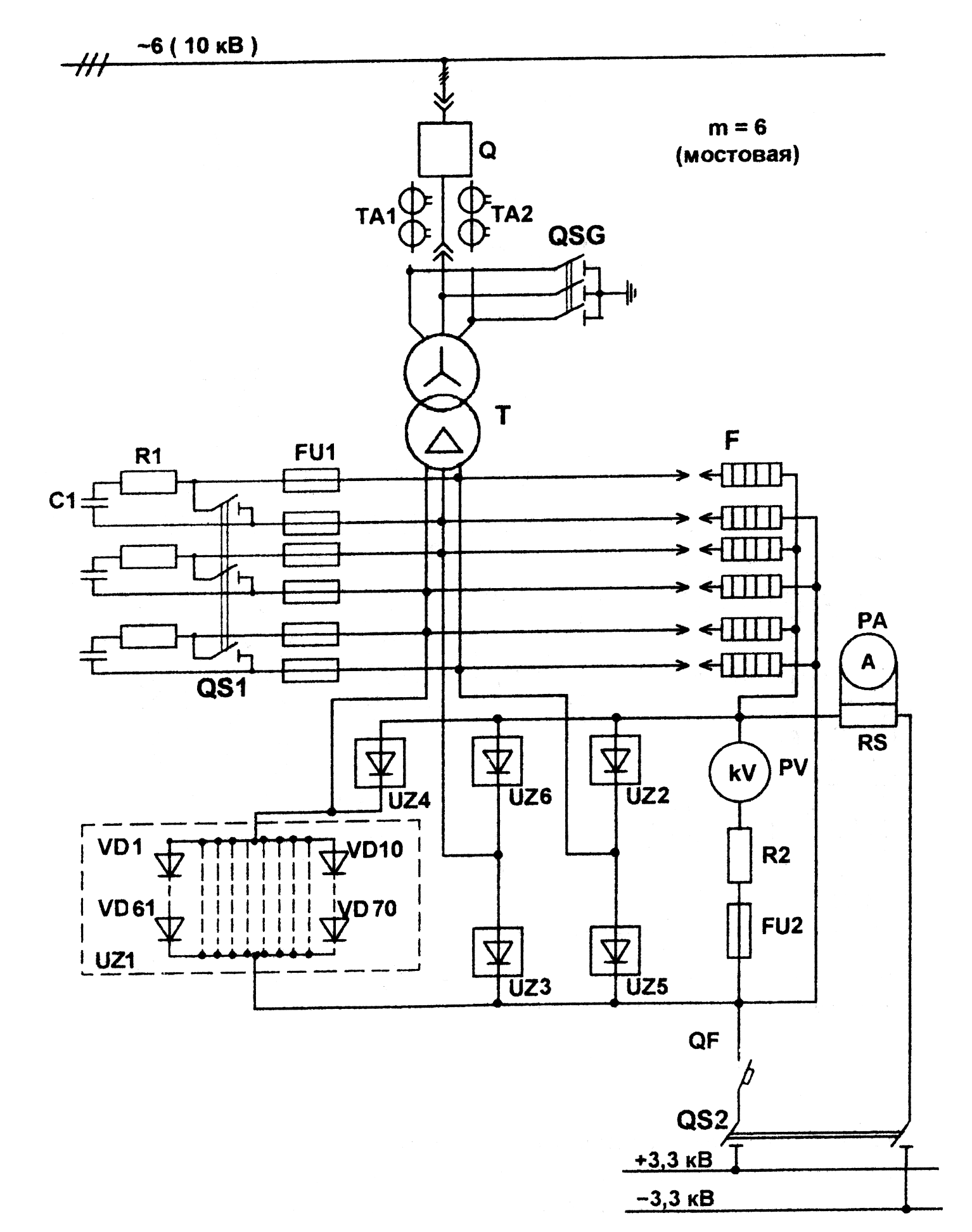

Схемы главных электрических соединений шестипульсовых выпрямителей – нулевого параллельного типа и мостового – с использованием вентильных конструкций ПВЭ-5АУ1 приведены на рис. 4 и 5 соответственно.

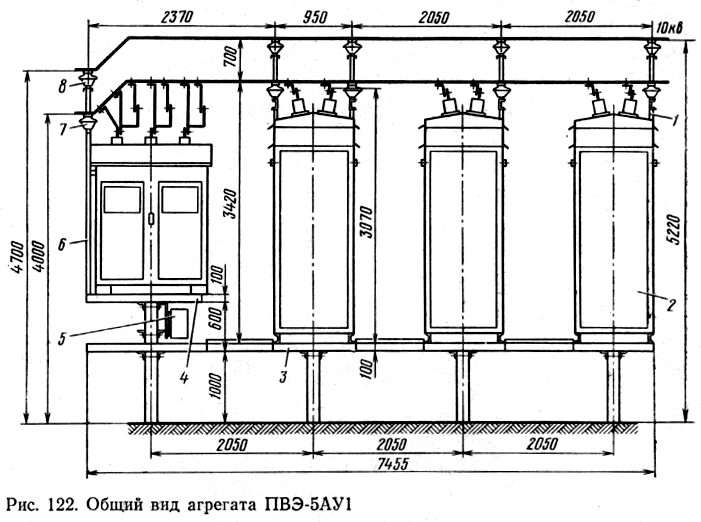

Общий вид шкафа с вентилями вентильных конструкций ПВЭ-5АУ1 и размещение шкафов на платформе на открытой части тяговой подстанции приведены на рис. 6 (на рис. 6, а: 1 – охладители, 2 – соединительные рамки, 3 – скобы, 4 – экранирующие панели, 5 – диоды, 6 – дверь, 7 – выключатель, 8 – диффузор, 9 – изолятор; б: 1 – стойки, 2 – диоды, 3, 4 – рамы, 5 – шкаф, 7, 8 – изоляторы). Шкаф выпрямителя ПВЭ-5АУ1 и расположение в нем блоков диодов с охладителями приведены на рис.7 (на рис. 7, а: 1 – крыша, 2, 9 – сетки, защищающие охлаждающие отверстия, 3 – светильники, 4 – каркас, 5 – двери, 6 – электромагнитный замок, 7 – диоды, 8 – охладители, 10 – изоляторы, 11 – шкаф, 12 – диффузор; б: 1 – охладитель, 2 – тепловой экран).

В 1983 г. Саранским заводом «Электровыпрямитель» при участии сотрудников кафедры ЭЖТ ОмГУПСа разработаны вентильные конструкции ТПЕД-3150-3,3к-У1, которые могут быть использованы (за счет перераспределения диодов в вентильных плечах) практически для любых схем выпрямления: нулевых и мостовых шестипульсовых, двенадцатипульсовых параллельного и последовательного типа [7, 8].

В комплект вентильных конструкций ТПЕД-3150-3,3к-У1 входят шесть шкафов с диодами таблеточной конструкции ДЛ133-500. Для охлаждения диодов использованы охладители О243-150, их прижимное устройство обеспечивает силу нажатия (10000 ± 1000 Н). Цепи RС расположены в верхних частях шкафов над диодами и подключены параллельно вентильным плечам. Разрядники в двенадцатипульсовых схемах выпрямления подключены между выводами вентильных обмоток тягового трансформатора ТРДП-12500,

Рис. 4. Схема главных электрических соединений шестипульсового

нулевого выпрямителя параллельного типа с использованием вентильных

конструкций ПВЭ-5АУ1

Рис. 5. Схема главных электрических соединений шестипульсового мостового выпрямителя с использованием вентильных конструкций ПВЭ-5АУ1

а б

Рис. 6. Общий вид шкафа с вентилями вентильных конструкций ПВЭ-5АУ1 (а) и схема размещения шкафов

н а

платформе на открытой части тяговой

подстанции (б)

а

платформе на открытой части тяговой

подстанции (б)

а б

Рис. 7. Общий вид шкафа выпрямителя ПВЭ-5АУ1 (а) и схема расположения

в н

н ем

блоков диодов с охладителями (б)

ем

блоков диодов с охладителями (б)

разработанного заводом «Уралэлектротяжмаш» при участии сотрудников кафедры ЭЖТ ОмГУПСа. При двенадцатипульсовой схеме выпрямления параллельного типа использованы вентильные разрядники РВКУ-3,3АО1. Для защиты вентильных конструкций, включенных по двенадцатипульсовой схеме последовательного типа, установлены разрядники РВКУ-1,65ДО1.

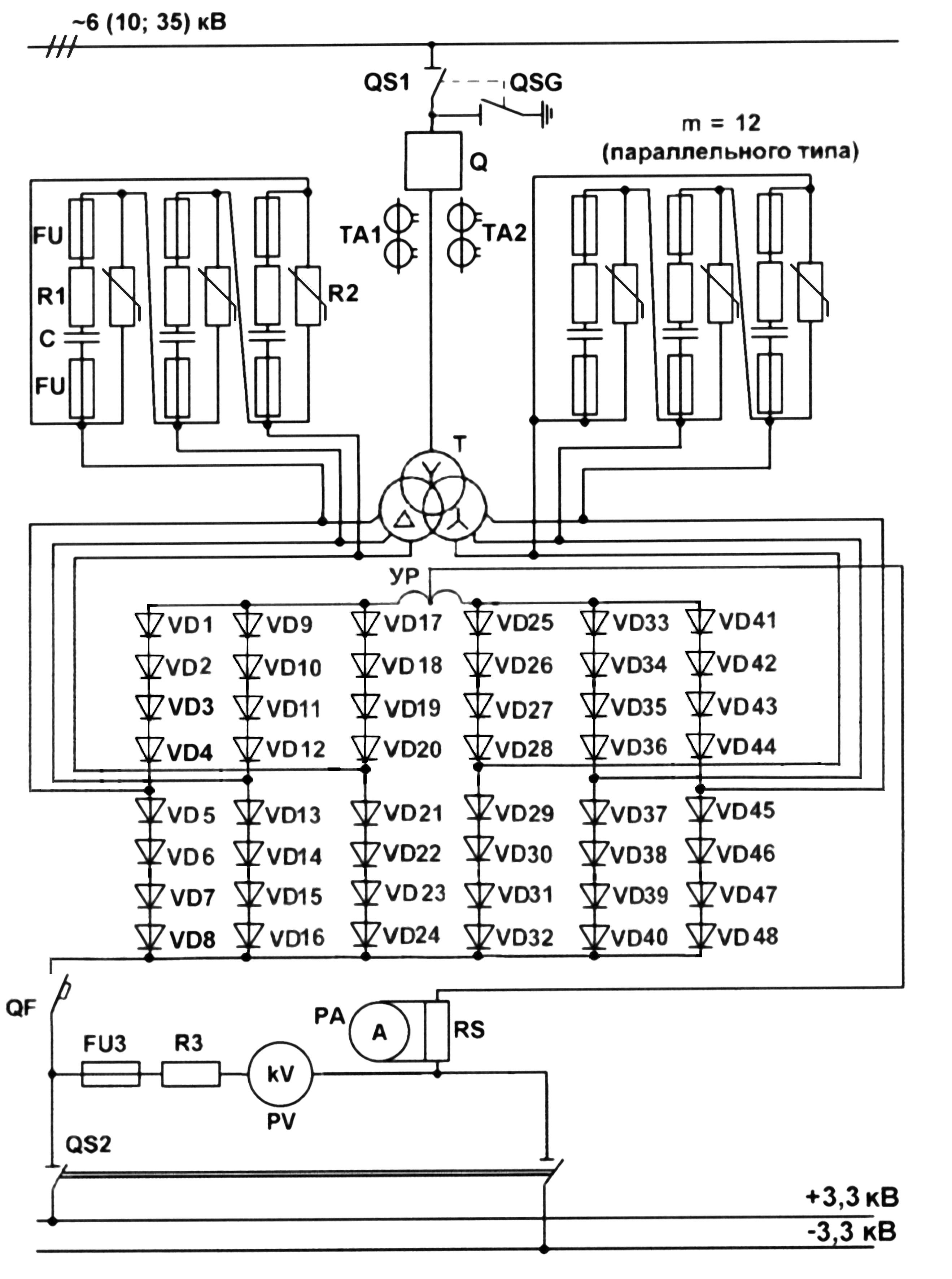

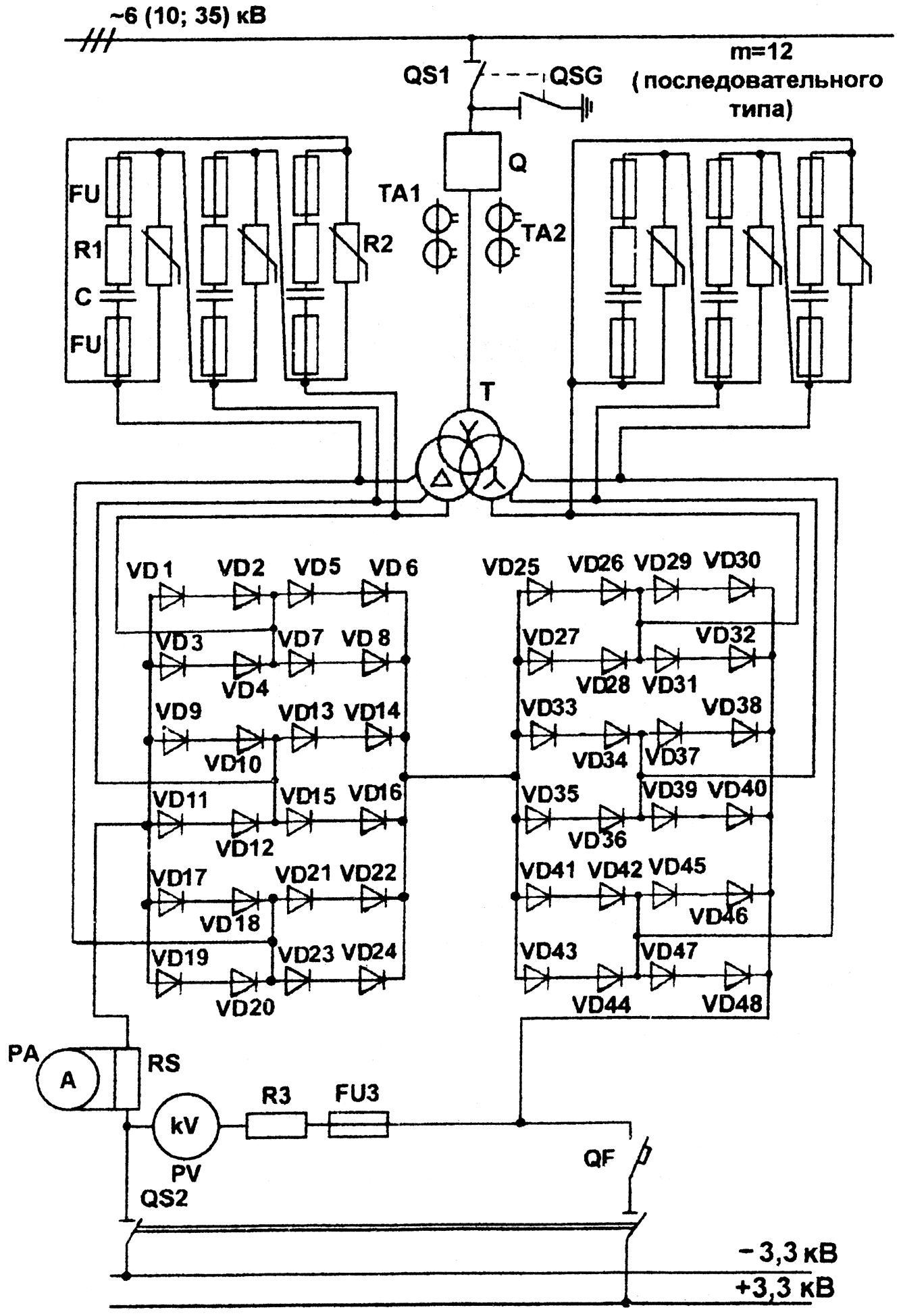

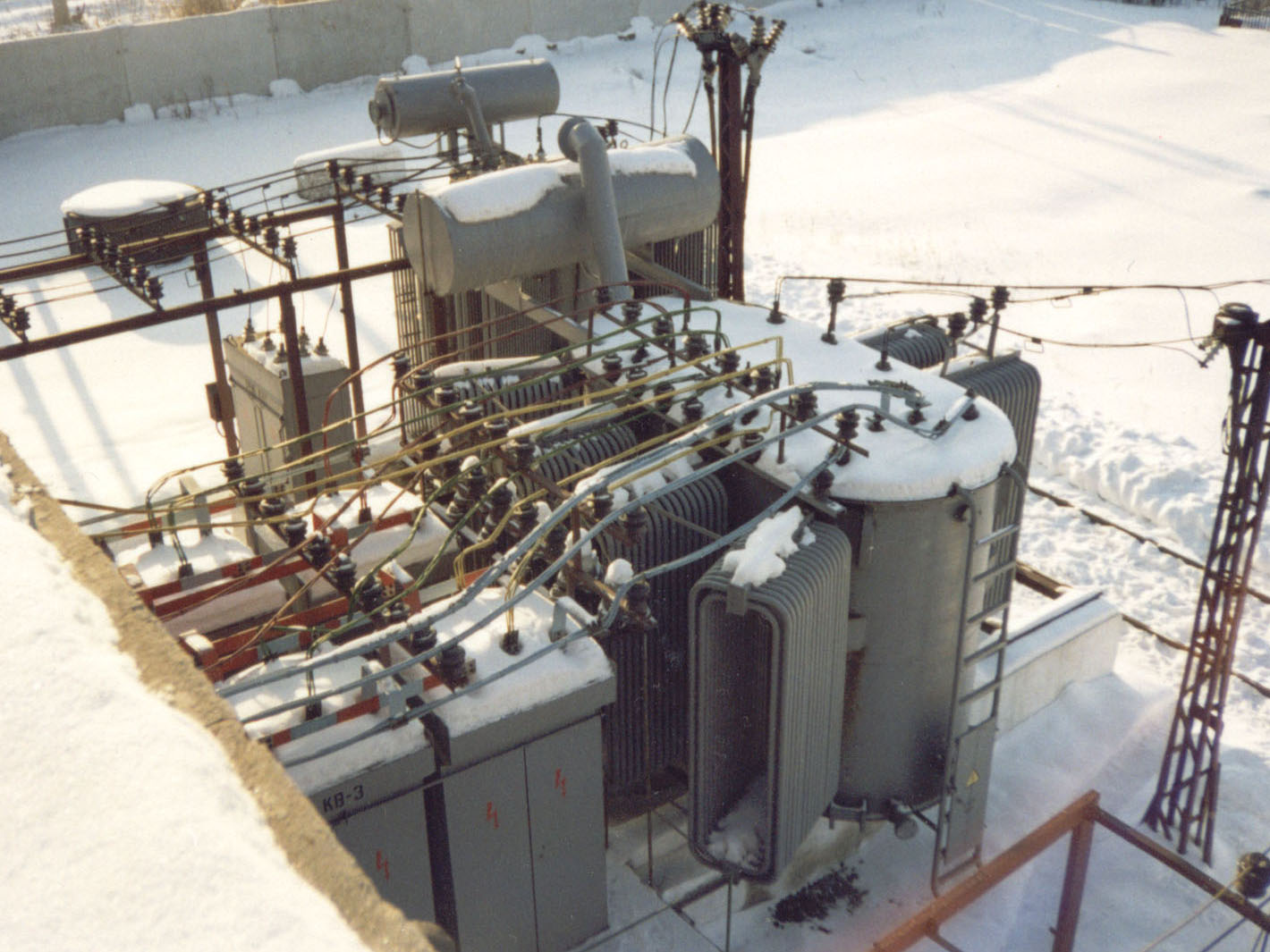

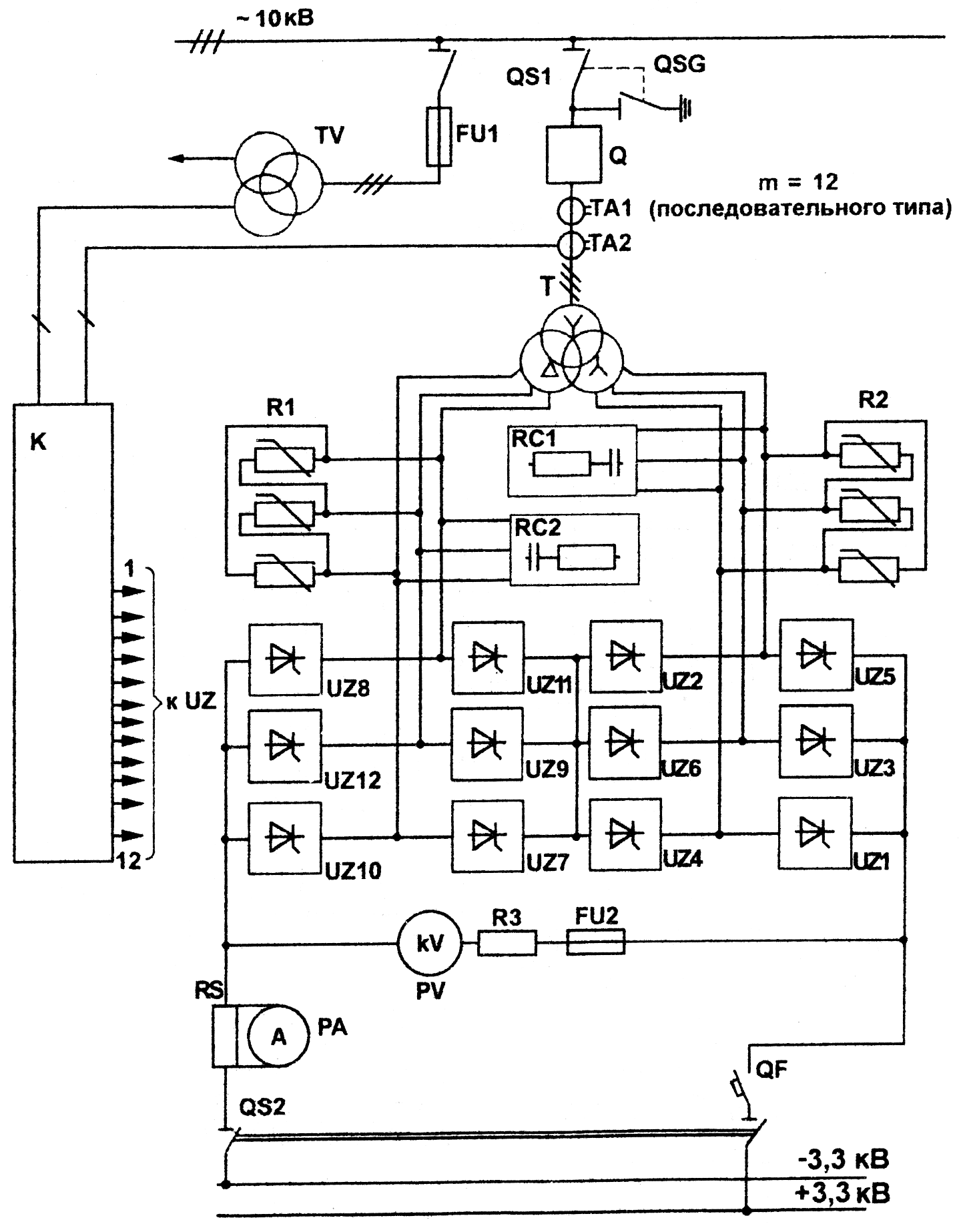

Схемы главных электрических соединений двенадцатипульсовых выпрямителей последовательного и параллельного типа с использованием вентильных конструкций ТПЕД-3150-3,3к-У1 приведены на рис. 8 и 9 соответственно. Внешний вид двенадцатипульсового выпрямителя, выполненного с использованием тягового трансформатора типа ТРДП-12500 и вентильных конструкций типа ТПЕД-3150-3,3к-У1, приведен на рис.10.

В настоящее время коэффициент использования установленной мощности выпрямителей на 85 % тяговых подстанций постоянного тока сети дорог не превышает 0,1, что приводит к неоправданным капитальным затратам и эксплуатационным расходам. Анализ нагрузочных режимов свидетельствует о целесообразности создания для преобразователей шкалы номинальных мощностей. По заказу ЦЭ МПС РФ ОАО «Уралэлектротяжмаш» при участии сотрудников кафедры ЭЖТ ОмГУПСа разработан, изготовлен и включен в опытную эксплуатацию в 1997 г. трансформатор пониженной мощности ТРМП-6300/35, предназначенный для двенадцатипульсовой схемы выпрямления последовательного типа (рис. 11). Его использование позволило снизить расход электротехнических материалов на 40 % на единицу продукции и сократить потери электрической энергии порядка 100 тыс. кВт∙ч в год на одну тяговую подстанцию.

Саранским заводом «Электровыпрямитель» специально для работы с трансформатором пониженной мощности (6300 кВ∙А) изготовлены вентильные конструкции ТПЕД-2,0к-3,3к-У1, которые могут быть использованы в шести- и двенадцатипульсовых выпрямителях всех типов. При использовании трансформаторов с мощностью, превышающей мощность вентильных конструкций в два и более раза, к одному трансформатору может быть подключено два комплекта вентильных конструкций ТПЕД-2,0к-3,3к-У1. В комплект вентильных конструкций входят три шкафа с диодами, шкаф с реле земляной зашиты, шесть ограничителей перенапряжений ОПН-1,5УХЛ1 (допускается замена на разрядник вентильный РВКУ-1,65ДО1) для двенадцатипульсовой схемы последовательного типа. Количество ограничителей перенапряжения ОПН-3УХЛ1

Рис. 8. Схема главных электрических соединений двенадцатипульсового

выпрямителя последовательного типа с использованием вентильных

конструкций ТПЕД-3150-3,3к-У1

Рис. 9. Схема главных электрических соединений двенадцатипульсового

выпрямителя параллельного типа с использованием вентильных

конструкций ТПЕД-3150-3,3к-У1

Р ис.10.

Внешний вид двенадцатипульсового

выпрямителя, выполненного с использованием

тягового трансформатора типа ТРДП-12500

и вентильных конструкций типа

ТПЕД-3150-3,3к-У1

ис.10.

Внешний вид двенадцатипульсового

выпрямителя, выполненного с использованием

тягового трансформатора типа ТРДП-12500

и вентильных конструкций типа

ТПЕД-3150-3,3к-У1

Р ис.

11. Внешний вид тягового трансформатора

пониженной мощности ТРМП-6300/35 для

двенадцатипульсовой схемы выпрямления

последовательного типа

ис.

11. Внешний вид тягового трансформатора

пониженной мощности ТРМП-6300/35 для

двенадцатипульсовой схемы выпрямления

последовательного типа

(допускается замена на разрядник вентильный РВКУ-1,65АО1) для шестипульсовой нулевой схемы параллельного типа составляет 6, для трехфазной мостовой – 3 шт. В вентильных конструкциях использованы диоды ДЛ153-2000-20 с охладителями О153-150, общее количество диодов – 96 шт.

Вентильные конструкции В-ТПЕД-3,15к-3,3к-2[ ]-У1, изготовленные Саранским заводом «Электровыпрямитель», предназначены для использования в двенадцатипульсовой схеме выпрямления с последовательным соединением мостов и в шестипульсовой мостовой схеме. Вентильные конструкции состоят из трех шкафов с диодами, шкафа с реле токовой защиты, разрядников с регистраторами срабатывания (шесть разрядников РВКУ-1,65ЕО1 – для двенадцатипульсовой мостовой схемы, три разрядника РВКУ-3,3АО1 – для шестипульсовой). Снижение общего количества вентилей (до 48) достигнуто за счет применения диодов таблеточной конструкции ДЛ153-2000-20.

В конструкциях применены двусторонние охладители (теплоотводы) вентилей на базе тепловых труб Т343-017-В2. Тепловая труба представляет собой герметичную вакуумированную заполненную дистиллированной деаэрированной водой медную трубку. Одна сторона трубы помещена в основание теплоотвода, на котором расположен диод, и является испарителем, другая сторона трубы оребрена и находится в охлаждающей среде, которой является воздух. Оребренная сторона является конденсатором. Передача тепла в примененном охладителе осуществляется по испарительно-конденсаторному циклу. Норма осевого сжатия диода составляет (24000 ± 2400) Н.

Схема главных электрических соединений вентильных конструкций В-ТПЕД-3,15к-3,3к-2[ ]-У1 для двенадцатипульсовой схемы последовательного типа аналогична схеме, приведенной на рис. 8, за исключением числа вентилей в плече. Внешний вид вентильных конструкций типа В-ТПЕД-3,15к-3,3к приведен на рис.12.

Одна из ведущих организаций в России в области энергетики ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» разрабатывает и изготавливает для электрифицированных железных дорог оборудование тяговых подстанций постоянного и переменного тока в блочно-модульном исполнении. Среди разработок ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» можно отметить блок тягового выпрямителя ТПДЕ-Ж-3,15к-3,3кУХЛ4, созданный на основе двух трехфазных мостовых выпрямителей, включенных последовательно для двенадцатипульсовой схемы.

Р ис.

12. Внешний вид вентильных конструкций

типа В-ТПЕД-3,15к-3,3к

ис.

12. Внешний вид вентильных конструкций

типа В-ТПЕД-3,15к-3,3к

Блок тягового выпрямителя ТПДЕ-Ж-3,15к-3,3кУХЛ4 (см. табл. 1) является аналогом ранее рассмотренного выпрямителя В-ТПЕД-3,15к-3,3к-21-У1, за исключением того, что собран он с использованием нелавинных диодов Д453-2000-24 (48 шт.) и предназначен для размещения в помещениях (в капитальных зданиях и в модульных конструкциях).

Силовые блоки БСЕ1-4В1(2)Д5(8)-22(24)У3а, выпускаемые опытным заводом ВЭИ (см. табл. 1), предназначены для модернизации ранее выпущенных вентильных конструкций (замены морально и физически устаревших штыревых вентилей).

Конструкция блоков БСЕ представляет собой четырехдиодный столб с единым силовым механизмом для зажима диодов таблеточной конструкции с прижимными контактами и охладителей на основе тепловых труб Т341-017 (по два – на каждый диод). Принятые за базовые диоды таблеточной конструкции с прижимными контактами Д453-2000(1600)-22(24) и Д173-2500(3200)-22(24) обеспечивают присущие всем таблеточным силовым полупроводниковым приборам преимущества: высокую циклостойкость без старения контактов, стабильность теплового сопротивления, хороший теплоотвод, механическую стойкость конструкции и контактов при электродинамических и термических воздействиях сверхтоков короткого замыкания.

Норма осевого нажатия диодов с основаниями охладителей составляет: для блоков БСЕ1-4В1(2)Д5-22(24) – (2400 ± 50) кгс; БСЕ1-4В1(2)Д8-22(24) – 3500 ± 50. Для обеспечения равномерности распределения напряжения в обратном направлении и защиты диодов от коммутационного перенапряжения каждый диод в блоке защищен RС-цепью и тремя шунтирующими резисторами Rш.

Защита вентильных конструкций должна выполняться вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжения, срезающими импульс неповторяющегося напряжения до уровня остающегося напряжения ограничителя (разрядника).

В соответствии с дополнением к техническому указанию ЦЭ №П-3/94 при модернизации выпрямителей разрядники должны заменяться на ограничители перенапряжения ОПН-3УХЛ1 (остающееся напряжение – с амплитудой 8,8 – 10,0 кВ) или ОПН-1,5УХЛ1 (остающееся напряжение – с амплитудой 4,2 – 4,6 кВ).

Ограничители ОПН-3УХЛ1 подключают у выпрямителей, включенных по шестипульсовой

нулевой схеме параллельного типа – между выводами вентильных обмоток тягового трансформатора и средней точкой уравнительного реактора;

мостовой схеме – между каждой парой выводов вентильных обмоток тягового трансформатора.

Ограничители ОПН-1,5 УХЛ1 подключают у двенадцатипульсовых выпрямителей последовательного типа – между каждой парой выводов вентильных обмоток тягового трансформатора.

При защите выпрямителя ограничителями перенапряжения допускается не подключать разрядник РВПК-3,3к к шинам постоянного тока напряжением 3,3 кВ. При использовании для защиты разрядников подключение к шинам напряжением 3,3 кВ разрядников РВПК-3,3к обязательно.

Для защиты от атмосферного перенапряжения рекомендуется дополнительно подключать RС-цепи. Для этого можно использовать шкафы RС модернизируемых вентильных конструкций с сохранением схемы включения.

Модернизация старых типов вентильных конструкций при помощи силовых блоков БСЕ дает существенный выигрыш в капитальных затратах (в три раза снижаются капитальные затраты на каждый выпрямитель), значительное сокращение потерь электрической энергии (прямые потери в диодах снижаются в два – три раза) и эксплуатационных расходов, экономит производственные площади тяговых подстанций, повышает надежность преобразователей.

Схемы главных электрических соединений двенадцатипульсовых выпрямителей параллельного и последовательного типа, модернизированных с использованием силовых блоков БСЕ, приведены на рис. 13 и 14 соответственно (RС-цепи и резисторы Rш на рисунках не показаны). Внешний вид шкафа вентильных конструкций типа ПВЭ-5, модернизированного с использованием силовых блоков БСЕ, приведен на рис.15.

Внедрение двенадцатипульсовых выпрямителей на тяговых подстанциях с точки зрения совершенствования трансформаторного оборудования возможно двумя путями: приобретением новых тяговых трансформаторов (типа ТРДП-12500, ТРДП-16000, ТРМП-6300, ТРДТНП-16000) либо модернизацией трансформаторов шестипульсовых выпрямителей из имеющегося парка типа ТМРУ и ТМПУ (с габаритной мощностью 6300 и 16000 кВ∙А). Первый путь характеризуется значительными затратами (стоимость трансформатора ТРДП-12500 составляет около 7 млн р.). Модернизация преобразовательных

Рис. 13. Схема главных электрических соединений модернизированного

двенадцатипульсового выпрямителя параллельного типа с использованием

силовых блоков БСЕ1-4ВД5-22(24) и БСЕ1-4ВД8-22(24)

Рис. 14. Схема главных электрических соединений модернизированного

двенадцатипульсового выпрямителя последовательного типа с исполь-

зованием силовых блоков БСЕ1-4ВД5-22(24) и БСЕ1-4ВД8-22(24)

Рис.15. Внешний вид шкафа вентильных конструкций типа ПВЭ-5,

модернизированного с использованием силовых блоков БСЕ

трансформаторов является возможной, несмотря на то, что календарный срок эксплуатации трансформаторов составляет 25 лет, а фактический – большинства из них – 30 лет и более. Натурное обследование внутренней части трансформаторов подтверждает, что фактический относительный износ ее составляет не более 0,15 – 0,25.

Реконструкция преобразовательных трансформаторов выпрямителей, эксплуатируемых на Западно-Сибирской железной дороге, направлена прежде всего на замену шестипульсовой нулевой схемы выпрямления параллельного типа двенадцатипульсовыми мостовыми схемами и сводится к перераспределению витков вторичных обмоток трансформаторов.

Практика выполнения подобных работ в электромеханических мастерских (ЭМАСТ) Западно-Сибирской железной дороги позволяет утверждать, что практически любой тип трансформаторов ТМРУ и ТМПУ, выпускавшихся для выпрямителей в 50-е – 70-е гг. прошедшего века, пригоден для реконструкции, чему способствует высокая степень секционирования вентильных обмоток, а также большой запас по мощности, заложенный в конструкции и обеспечивающий медленный физический износ трансформаторов. Анализ конструктивного исполнения и физического состояния трансформаторов позволяет сделать вывод о том, что парк тяговых трансформаторов, предусмотренных для шестипульсовых нулевых схем, возможно и экономически целесообразно модернизировать в условиях ЭМАСТ для использования их в составе двенадцатипульсовых выпрямителей. Технология модернизации, разработанная и опробованная более чем на тридцати изделиях, подтверждена на Западно-Сибирской железной дороге длительным опытом эксплуатации (для некоторых из них – 30 лет). Ориентировочная стоимость модернизации составляет около 300 тыс. р. на изделие. Как было отмечено выше, все существующие модификации вентильных конструкций также могут быть модернизированы на двенадцатипульсовые схемы выпрямления с сохранением общего числа вентилей.

Схема двадцатичетырехпулъсового выпрямителя может быть реализована с применением практически любых вентильных конструкций, так как общее число вентилей в случае применения однотипных приборов в различных конструкциях будет одно и то же [9]. На рис. 16 приведена схема главных электрических соединений двадцатичетырехпульсового выпрямителя последовательно-

Рис. 16. Схема главных электрических соединений двадцатичетырех-

пульсового выпрямителя последовательно-параллельного типа

с использованием вентильных конструкций ТПЕД-3150-3,3к-У1

параллельного типа с использованием вентильных конструкций типа ТПЕД-3150-3,3к-У1 и реконструированного преобразовательного трансформатора ТМРУ-16000, имеющего четыре вентильных обмотки со сдвигом векторов линейного напряжения на угол в 15°. В настоящее время преобразовательные трансформаторы для двадцатичетырехпульсовой схемы выпрямления отечественной промышленностью не выпускаются.

Внешний вид двадцатичетырехпульсового выпрямителя, выполненного с использованием модернизированных трансформатора типа ТМРУ-16000 и вентильных конструкций типа ТПЕД-3150-3,3к-У1, приведен на рис. 17.

С ростом нагрузок на тяговых подстанциях при использовании трансформатора пониженной мощности (6300 кВ∙А) двадцатичетырехпульсовая схема может иметь ряд преимуществ перед внедряемыми ныне двенадцати-пульсовыми.

В управляемом выпрямителе В-ТПП-2,4к-4к-3/12-У3 ( В – выпрямитель; Т – трехфазный; П – постоянный ток на выходе; П – принудительная система охлаждения; 2,4к – номинальный ток, кА; 4к – номинальное напряжение, кВ; 3/12 – код модификации (m1 = 3, m = 12); У3 – климатическое исполнение и категория размещения), разработанном в 1991 г. заводом «Электротехника» на основе унифицированных тиристорных секций СТП с воздушным охлаждением и последовательным соединением двух трехфазных мостов, в секциях используются мощные таблеточные тиристоры с теплоотводами на основе тепловых труб. Управление тиристорами осуществляется с помощью микропроцессорного программируемого контроллера К, обеспечивающего контроль и защиту тиристорной секции [2].

Схема главных электрических соединений управляемого выпрямителя В-ТПП-2,4к-4к-3/12-У3 приведена на рис. 18.

ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» разработало и изготавливает блок преобразовательный БП-1, являющийся управляемым двенадцатипульсовым выпрямителем последовательного типа, собранный с использованием тиристоров Т173-2000-18 (108 шт.) и предназначенный для размещения в неотапливаемых помещениях [3].

Р ис. 17. Внешний вид трансформатора типа ТМРУ-16000 и вентильных конструкций типа ТПЕД-3150,

модернизированных для двадцатичетырехпульсовой схемы выпрямления

Рис. 18. Схема главных электрических соединений управляемого

двенадцатипульсового выпрямителя последовательного типа

В-ТПП-2,4к-4к-3/12-У3

Для приема избыточной энергии при рекуперативном торможении электроподвижного состава на тяговых подстанциях постоянного тока применяют шестипульсовые нулевую и мостовую схемы, а также двенадцатипульсовые схемы параллельного и последовательного типа. Параметры преобразовательных трансформаторов и вентильных конструкций для выпрямительно-инверторных преобразователей приведены в табл. 1 и 3 соответственно.

Выпрямительно-инверторный преобразователь ВИПЭ-1 (схема главных электрических соединений приведена на рис. 19) выполнен по сложной шестипульсовой нулевой схеме параллельного типа и предназначен для подключения к тяговым трансформаторам типа ТДПУ-20000/10ЖУ1, ТДПУ-20000/35ЖУ1 или ТДПУ-20000/10ИУ1 с дросселем ДТД-6300/35 для регулирования первичного напряжения или к двум соединенным параллельно трансформаторам типа УТМРУ-6300/35 (ТМПУ-6300/35Ж) с одним воль-тодобавочным трансформатором УТМР-3500/35Ж.

Преобразователь ВИПЭ-1 состоит из шести шкафов (фаз) с тиристорами, подключенных к вентильным обмоткам преобразовательного трансформатора

Т, шести управляемых реакторов Lн, двух помехозащитных реакторов Lп1 и Lп2 типа РОСВ-2000 индуктивностью по 0,6 мГн, реактора инвертора Lи (РБФАУ-6500/3250 индуктивностью 11 мГн), четырех быстродействующих выключателей QF1-QF4, вентильного биполярного разрядника F2 (РВБК-3,3 с уставкой 8,5 кВ), шести роговых разрядников F1 (РБК-3 с уставкой 12 кВ) [6].

Переход из выпрямительного режима в инверторный и обратно у ВИПЭ-1– на стороне переменного тока бесконтактный, осуществляется он переключением групп тиристоров, а на стороне постоянного тока – быстро- действующими выключателями QF1-QF4 по команде датчика переключения режимов.

Преобразователь ВИПЭ-1 – внутренней установки с принудительным охлаждением – имеет ряд недостатков, связанных с применением нулевой схемы и с многоэлементностью тиристорной схемы.

Силовая схема преобразователя ВИПЭ-2 (рис. 20), разработанного взамен ВИПЭ-1, выполнена в виде двух включенных встречно-параллельно трехфазных мостов – тиристорного моста инвертора и диодного моста выпрямителя, постоянно подключенных к отпайкам вентильных обмоток преобразовательного трансформатора ТДП-12500/10ИУ1.

Таблица 3

Электрические характеристики вентильных конструкций выпрямительно-инверторных преобразователей

тяговых подстанций электрических железных дорог постоянного тока

Тип кон-струкции

|

Режим работы

|

Схема преобра-зования

|

Номи-нальное напря-жение, В

|

Номи-нальный ток, А

|

Тип вен-тиля

|

Количество включен- ных вентилей в плече

|

Количество вентилей в общей тиристорной группе (a1×s1)

|

Общее количество работающих вентилей в режиме

|

|

парал- лельно a |

последова- тельно s

|

||||||||

ВИПЭ-1

ВИПЭ-2

|

Выпря-митель-ный

Инвер-торный

Выпря-митель-ный Инвер-торный

|

Сложная нулевая парал-лельного типа То же

Мостовая трехфаз-ная То же

|

3300

3300-3600

3300

3300-3800

|

2000

2000

2500

1600

|

ТЛ150-6

ТЛ150-8

ВЛ200-8(10)

ТД320-12

|

6

6

10

6

|

6 (без общей группы)

9 (без общей группы) 9

10

|

(6×15×6)

(6×15×6)

–

–

|

(6×6×6) + + (6×15×6) = = 756

(6×9×6) + + (6×15×6) = = 864 (10×9×6) = = 540

(6×10×6) = = 360

|

Рис. 19. Схема главных электрических соединений выпрямительно-

инверторного агрегата ВИПЭ-1

Рис. 20. Схема главных электрических соединений выпрямительно-

инверторного агрегата ВИПЭ-2

В зависимости от режима работы, задаваемого датчиком переключения режимов, подключение инвертора или выпрямителя к шинам постоянного тока тяговой подстанции осуществляется быстродействующими выключателями QF1-QF4 (ВАБ-28-3000/300). Эти выключатели одновременно обеспечивают защиту агрегата при перегрузках, коротких замыканиях и опрокидываниях. Для

защиты от перенапряжения со стороны контактной сети применены вентильные биполярные разрядники F2 и FЗ (РВБК-3,3), включенные на входе инвертора и выходе выпрямителя. Ограничение внутренних и внешних коммутационных перенапряжений достигается установкой разрядников F1 (РБК-3). Помехозащитные реакторы Lп1 и Lп2 (РОСВ-2000) предназначены для ограничения уровня радиопомех. Реактор инверторного режима разделен на два блока – Lи1 и Lи2, что позволяет ограничивать ток циркуляции между инвертором и выпрямителем при их параллельной работе.

В состав силовой схемы преобразователя ВИПЭ-2 входят выпрямительная (вентильные конструкции ПВЭ-3М) и инверторная, состоящая из трех шкафов, преобразовательные секции и шкаф с разрядниками РБК-3 (F1)[6].

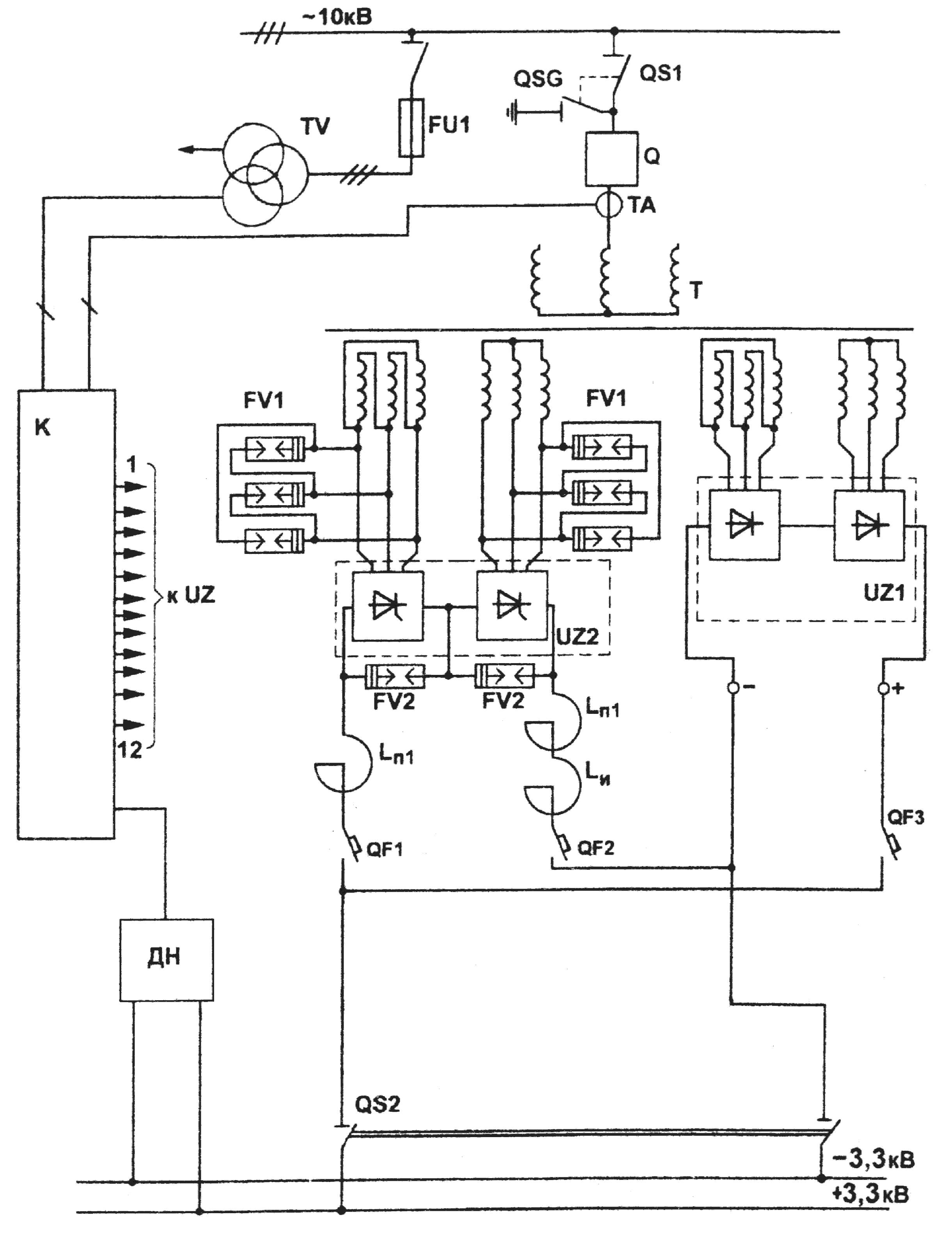

В 1987 г. на Кемеровской железной дороге включен в эксплуатацию первый на сети железных дорог страны четырехмостовой выпрямительно-инверторный агрегат, собранный по двенадцатипульсовой схеме параллельного типа (ВИП-12). Он создан путем реконструкции серийного оборудования шестипульсовых преобразователей: трансформатора ТМРУ-16000/10, вентильных конструкций ПВЭ-3, тиристорных блоков и шкафа управления ВИПЭ-2, двух уравнительных реакторов типа КРОМ-350 [10]. Схема главных электрических соединений ВИП-12 приведена на рис. 21. Переключения при работе преобразователя аналогичны переключениям при работе ВИПЭ-2.

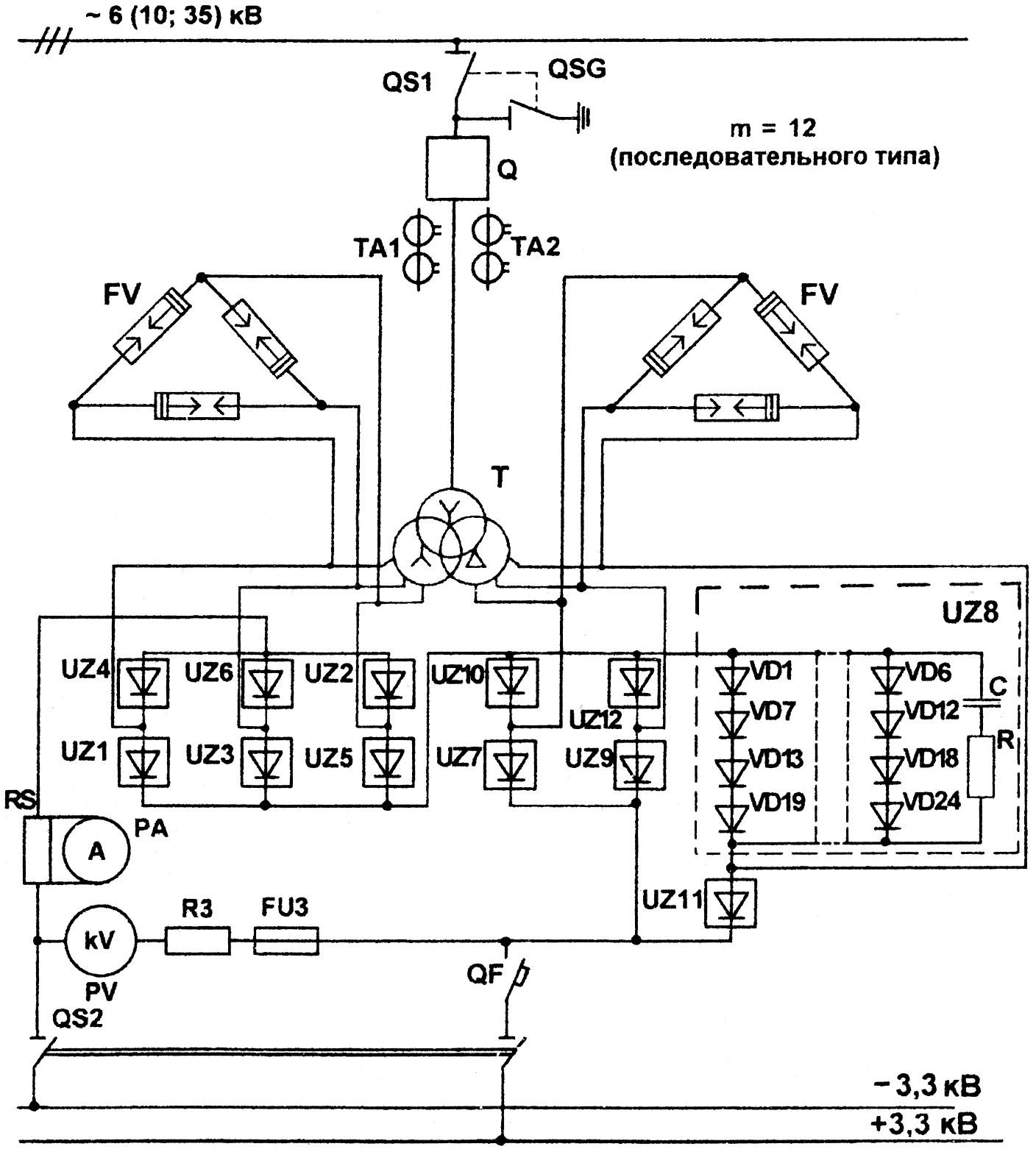

Дальнейшим развитием инверторов для тяговых подстанций явилось использование полностью управляемых выпрямителей по двухмостовой двенадцатипульсовой схеме последовательного типа, например выпрямительно- инверторного преобразователя, собранного на основе тиристорной секции (СТП) И-ПТП-2,4к-4к-3/12-У3 и серийного выпрямителя ТПЕД-3150-3,3к-У1 (рис. 22). Тиристорная секция представляет собой шкаф тиристоров с принудительным воздушным охлаждением. Тиристоры могут быть соединены по трехфазной шестипульсовой мостовой схеме или двенадцатипульсовой двухмостовой последовательного типа. На основе этих схем может быть смонтирован инвертор по шестипульсовой или двенадцатипульсовой схеме.

Рис. 21. Схема главных электрических соединений выпрямительно-

инверторного агрегата ВИП-12

Рис. 22. Схема главных электрических соединений выпрямительно-

инверторного агрегата на основе унифицированных тиристорных

секций СТП

Система управления инвертором построена на базе программируемого контроллера К.

На схеме, приведенной на рис. 22, обозначено: Т – преобразовательный трансформатор ТРДП-20000/10ИУ1; Q – выключатель ВКЭ-10-20-1000-У3; ТА – трансформаторы тока ТЛМ-10-1У3, 800/5; UZ1 – вентильные конструкции ТПЕД-3150-3,3к-У1; UZ2 – инвертор И-ПТП-2,4к-4к-3/12-У3; FV1, FV2 –разрядники РВКУ-1,65; Lп1 – помехозащитные реакторы РОСВ-2000; Lи – реактор сглаживающий РБФАУ; QF1, QF2 – быстродействующие выключатели ВАБ-43; QS1,QS2 – разъединители.

Преобразователь, схема которого приведена на рис. 22, аналогичен по функциональному назначению преобразователю ВИПЭ-2, но может работать и по двенадцатипульсовой схеме.

Условные обозначения инвертора И-ПТП-2,4к-4к-3/[ ]-У3: И – инвертор; П – постоянный ток на входе (в контактной сети); Т – трехфазный ток на выхо-

де; П – принудительное воздушное охлаждение; 2,4к – номинальный

инвертируемый ток в кА; 4к – номинальное инвертируемое напряжение в кВ; 3 – код модификации; [ ] – тип схемы (6 – шестипульсовая, 12 – двенадцатипульсовая); У3 – климатическое исполнение и категория размещения.

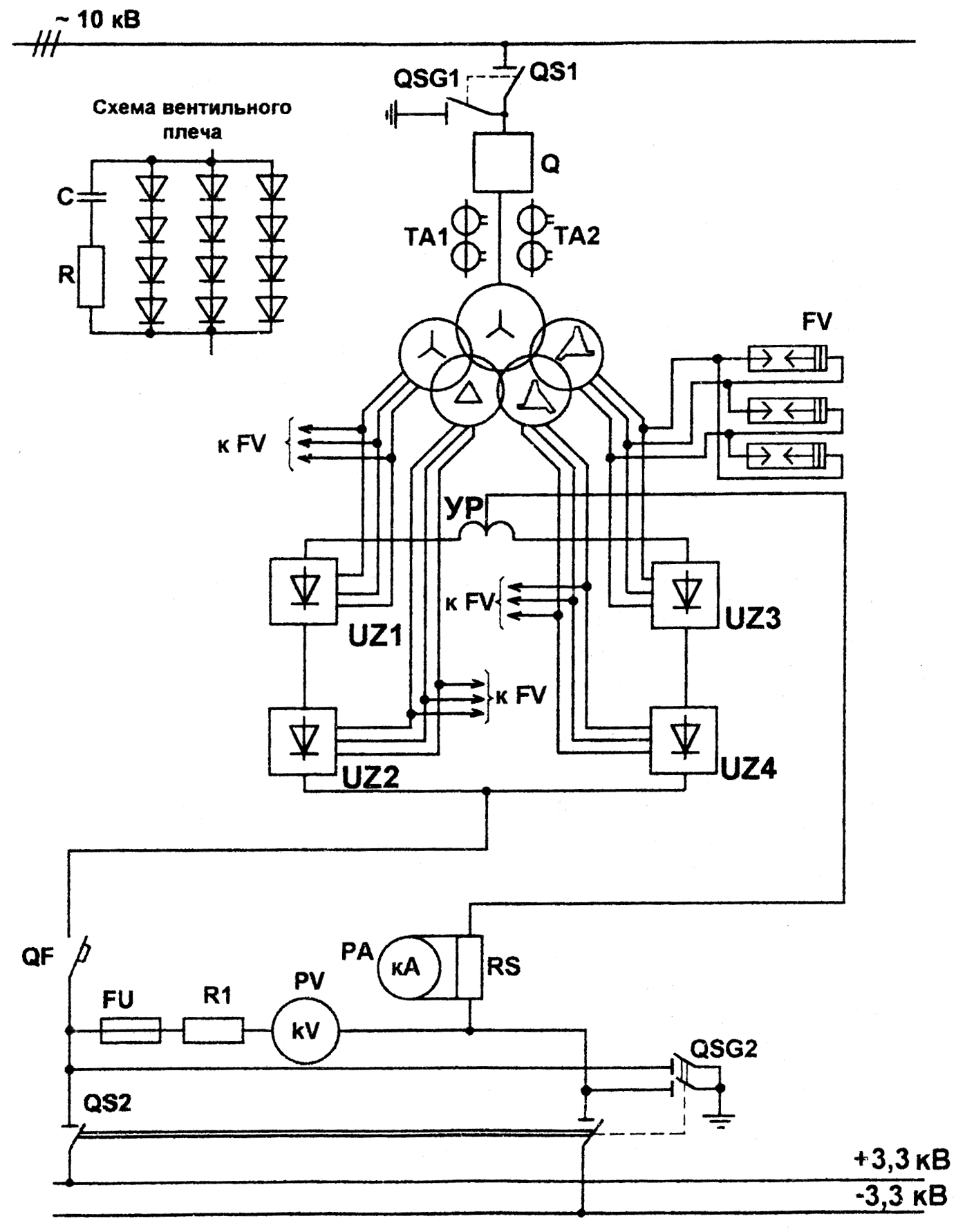

Для реконструируемой под скоростное движение до 200 км/ч магистрали Санкт-Петербург – Москва в 1998 г. разработан двенадцатипульсовый выпрямительно-инверторный преобразователь В-ПТЕ-3,3к-4,0к-12-У3 с трансформатором для подстанций с одноступенчатой трансформацией ТРДТНП-20000/110ИУ1 (рис. 23). Преобразовательный трансформатор имеет первичную обмотку напряжением 110 кВ, расщепленную вторичную обмотку напряжением 1,3 кВ со схемами соединения «звезда» и «треугольник» с отпайками, обмотку напряжением 10,5 кВ для питания районной нагрузки и собственных нужд, а также устройство регулирования напряжения под нагрузкой РПН. Преобразовательная установка – тиристорная, полностью управляемая, имеет выпрямительную часть, состоящую из двух параллельных управляемых выпрямителей, подключенных к отпайкам и к вторичной обмотке, и инверторную часть, подключенную к вторичной обмотке. Преобразовательная установка выполнена на современных тиристорах Т173-2000-18, собранных в силовые блоки с охладителями на основе тепловых труб Т341, предназначена для внутренней установки и имеет естественное охлаждение.

На схеме, приведенной на рис. 23, обозначено: Т – преобразовательный трансформатор ТРДТНП-20000/1,3-1,3/10,5 кВ; Q – выключатель ВМТ-110; QS1 – разъединитель РЛНЗ-110; UZ1, UZ2 – тиристорные шкафы инвертора; UZ3 – UZ6 – тиристорные шкафы регулируемой части управляемого выпрямителя; UZ7, UZ8 – тиристорные шкафы нерегулируемой части управляемого выпрямителя; UZ7, UZ8 – тиристорные шкафы нерегулируемой части управляемого выпрямителя; QS2, QS3 – разъединители РВВЗ.1-10/4000МУ3; QF1, QF2 – быстродействующие выключатели ВАБ-49-4000/30к-УХЛ4; Lп1, Lп2 – помехозащитные реакторы РОВС-2000-0,88 мГн; Lт – реактор токоограничивающий РБФАУ-1600А, 18 мГн; ДТ – датчики тока ДТМ-4/30; ДН – датчики напряжения ДН-4.

ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» разработало и изготавливает блок преобразовательный БП-2, являющийся выпрямительно-инверторным с двенадцатипульсовой схемой, собранный на тиристорах Т173-2000-18 (для выпрямительного режима – 108 шт., для инверторного – 144 шт.). Как и блок БП-1, он предназначен для размещения в неотапливаемых помещениях. Принцип работы блока БП-2 аналогичен принципу работы выпрямительно-инверторного преобразователя В-ПТЕ-3,3к-4,0к-12-У3.

Защита от коммутационного перенапряжения изоляции вентильных обмоток, диодов и тиристоров выпрямительно-инверторных преобразователей тяговых подстанций постоянного тока в соответствии с дополнением к техническому указанию ЦЭ №П–3/94 должна осуществляться ограничителями перенапряжения.

Ограничители ОПН-3УХЛ1 подключают у выпрямительно-инверторных преобразователей с шестипульсовой

нулевой схемой параллельного типа – между выводами вентильных обмоток и средней точкой уравнительного реактора;

мостовой схемой – между каждой парой выводов выпрямительных обмоток.

Ограничители ОПН-1,5УХЛ1 у выпрямительно-инверторных преобразователей с двенадцатипульсовой схемой последовательного типа подключают между каждой парой выводов выпрямительных обмоток.

Рис. 23. Схема главных электрических соединений выпрямительно-инверторного преобразователя

В -ПТЕ-3,3к-4,0к-12-У3

для тяговых подстанций с одинарной

трансформацией

-ПТЕ-3,3к-4,0к-12-У3

для тяговых подстанций с одинарной

трансформацией

ПДЕ-Ж-3,15к-3,3кУХЛ4

ПДЕ-Ж-3,15к-3,3кУХЛ4 МПУ-6300/35ЖУ1

МПУ-6300/35ЖУ1 ТМРУ-6300/35Ж

ТМРУ-6300/35Ж

= 6

Мостовая

= 6

Мостовая РДП-

РДП-