- •Вопрос 2. Спецификация, представление, реализация абстрактных типов данных.

- •Вопрос 3. Многомашинные вс. Реализация на основе ес эвм. Кластерные вс.

- •Типы кластеров:

- •Вопрос 2. Линейные структуры данных: стек, очередь, дек

- •Вопрос 3. Сравнительный анализ и основные компоненты инструментальных среды разработки пользовательских интерфейсов. Классификация элементов пользовательского интерфейса

- •Вопрос 1. Конкретные реализации языков функционального программирования: язык программирования Лисп, основные объекты, примитивы, списки, правила составления программ.

- •Вопрос 2. Семантическая теория программ. Вычислимость и разрешимость

- •Вопрос 3. Формальные методы описания диалоговых систем. Законы Фитса и Хика.

- •Вопрос 1. Основные конструкции логической программы: факты, правила, запросы, логические переменные. Операционная и декларативная семантика логических программ.

- •1. 5. Декларативный и процедурный смысл программ

- •Вопрос 2. Интерфейсы. Способы согласования аппаратных структур. Организация асинхронных интерфейсов

- •Элементы процесса как поведенческой категории :

- •Дескриптивный асинхронный процесс (dp)

- •Асинхронный процесс (ap)

- •Инициаторы

- •Вопрос 3. Эргономика пользовательского интерфейса. Критерии эргономичности интерфейса. Человеческие ошибки. Методы предотвращения ошибок. Снижение чувствительности системы к ошибкам.

- •Типы ошибок

- •Методы предотвращения ошибок

- •Как избежать сообщений об ошибках

- •Вопрос 1. Интерпретация и корректность логических программ. Абстрактный интерпретатор, значение логической программы, вычислительная модель

- •Вопрос 2. Порядковые статистики (Гулаков сказал что его не будет)

- •Субъективная удовлетворенность

- •Типичные интерфейсные ошибки отечественного по

- •Программа перегружена элементами управления

- •Терминология не адекватна знаниям пользователя о системе

- •От пользователя постоянно требуется дополнительная информация

- •Вопрос 1. Программирование баз данных. Динамическая база данных. Добавление и удаление фактов в процессе работы программы.

- •Вопрос 2. Поиск и кодирование (сжатие) данных, кодовые деревья, оптимальные префиксные коды

- •Вопрос 1. Рекурсивное программирование на логическом языке. Рекурсивные структуры данных – списки. Объявление списков. Составные списки. Голова и хвост списка. Примеры работы со списками.

- •Вопрос 2. Бинарный поиск, хеширование

- •Вопрос 3. Тестирование и отладка программного обеспечения. Структурное и функциональное тестирование. Особенности тестирования объектно-ориентированного по. Автоматизация процесса тестирования.

- •Вопрос1. Вычислительная модель программы на логическом языке. Согласование целевых утверждений. Сопоставление и унификация. Детерминизм.

- •Вопрос 2. Понятие выполнения сети. Свойства сети (устойчивость, безопасность, консервативность).

- •Вопрос 3. Автоматизация проектирования программного обеспечения на базе case-технологий. Принципы построения и т.Д.

- •Вопрос 1. Множественные выражения Программирование второго порядка Недетерминированное программирование

- •Вопрос 2. Нелинейные структуры данных: иерархические списки, деревья и леса, бинарные деревья

- •Вопрос 1. Вне логические предикаты. Ввод-вывод. Доступ к программам и обработка программ. Металогические предикаты. Сравнение не основных термов.

- •Вопрос 2. Алгоритмы сортировки

- •Сортировка разделением (Quicksort)

- •Вопрос 1. Constraint–Пролог: операционная семантика обобщение механизма унификации, понятие constraint'а. Операционная модель Constraint-пролоГа.

- •Вопрос 2. Нелинейные структуры: обходы деревьев

- •Вопрос 3. Качество по. Критерии качества: сложность, корректность, надежность, трудоемкость. Методика оценки качества по. Метрические особенности объектно-ориентированных пс. Сертификация по

- •Вопрос 1. Cancelled мистером г.

- •Вопрос 2. Стандартные схемы программ. Методы формальной спецификации и верификации.

- •Вопрос 1. Использование деревьев в задачах поиска: бинарные деревья поиска, случайные, оптимальные, сбалансированные по высоте и рандомизированные деревья поиска

- •. Деревья цифрового поиска

- •Вопрос 2. Определение асинхронного процесса как описания модели вычислительного процесса. Глобальные свойства – асинхронность, недетерминированность, параллельность.

- •1. Задачи сортировки; внутренняя и внешняя сортировка

- •2. Подклассы асинхронного процесса. Эффективный асинхронный процесс

- •Длительность реакции системы

- •Субъективное восприятие скорости работы

- •Приемы для уменьшения субъективного восприятия

- •1. Оптимальная сортировка.

- •2. Конвейерный процесс. Автономный процесс. Асинхронный процесс как метамодель.

- •Непосредственное манипулирование

- •Потеря фокуса внимания (прерывание)

- •Ограничение принятия решений

- •1. Анализ сложности и эффективности алгоритмов поиска и сортировки.

- •2. Классификация сетей (ординарные, автоматные, маркированный граф).

- •Понятность системы

- •Ментальная модель

- •Метафора

- •Аффорданс

- •Стандарт

- •1. Файлы: организация и обработка, представление деревьями: b-деревья.

- •2. Сетевое представление параллельных процессов. Области применения сетей Петри

- •3. Основы теории формальных языков и грамматик. Основные понятия и определения. Операции над языками. Классификация формальных языков и грамматик по порождающей способности

- •1. Алгоритмы на графах: представления графов, схемы поиска в глубину и ширину, минимальное остовное дерево, кратчайшие пути.

- •2.1.Поиск в глубину

- •2.2 Поиск в ширину.

- •2. Протоколы взаимодействия объектов вычислительных структур. Понятие протокола.

- •3. Вывод контекстно-свободных (кс) – грамматик и правила построения дерева вывода. Синтаксический разбор. Способы задания схем грамматик. Форма Бэкуса-Наура.

- •1. Теория сложности алгоритмов: np-сложные и труднорешаемые задачи.

- •2. Недетерминированные конечные автоматы. Конечные преобразователи и переводы. Преобразование некоторых грамматик к автоматному виду.

- •3. Объектно-ориентированное проектирование. Принципы проектирования. Схемы, диаграммы, инструменты.

- •1. Детерминированные конечные автоматы. Эквивалентные состояния и автоматы.

- •2. Синтаксический анализ. Метод оперативного предшествования. Восходящие и нисходящие методы синтаксического анализа.

- •2. Жизненный цикл программного обеспечения. Структура жизненного цикла согласно международного стандарта.

- •1. Нисходящие распознаватели. Ll(k) – грамматики. Построение детерминированного нисходящего распознавателя.

- •2. Параллельная обработка как основа высокопроизводительных вычислений. Уровни организации параллелизма: уровень заданий, программ и команд. Системы (языки) параллельного программирования.

- •1. Восходящие распознаватели. Lr(k) грамматики. Построение грамматики.

- •2. Понятие архитектуры вычислительной системы (вс). Архитектура как набор компонент и как система уровневых интерфейсов. Основные аппаратные и программные элементы вс.

- •1.1. Архитектура как набор взаимодействующих компонент

- •1.2. Архитектура как интерфейс между уровнями физической системы

- •1. Магазинные преобразователи. Определение магазинного преобразователя. Перевод, определяемый преобразователем.

- •2. Архитектура системы команд. Микропроцессоры (мп) с полным (cisc) и сокращённых (risc) набором команд. Основные принципы risc- архитектуры. Организация risc мп Alpha 21x64 фирмы dec.

- •Особенности архитектуры Alpha компании dec

- •1. Описание перевода или трансляции. Синтаксически-управляемые (су) – схемы.

- •2. Основные идеи объектно-ориентированных языков программирования. Создание абстрактных типов данных. Инкапсуляция. Полиморфизм. Наследование.

- •3. Развитие архитектур современных мп. Конвейеризация и динамическое выполнение потока команд. Суперскалярность. Архитектура epic мп Intel itanium.

- •1. Транслирующие грамматики. Построение транслирующей грамматики по су-схеме. Атрибутные транслирующие грамматики.

- •3. Векторные и векторно-конвейерные вс. Структура векторного процессора. Матричные вс.

- •1. Трансляторы, интерпретаторы и компиляторы. Стадии работы компиляторы. Лексический анализ.

- •3. Системы массовой параллельной обработки (мрр). Супер эвм фирмы sgi - Cray t3e(t3d) -1200.

- •2. Классификация и типы вс. Многомашинные и многопроцессорные вс. Представление вс на основе распределения потоков команд и данных (классификация Флинна)

2. Жизненный цикл программного обеспечения. Структура жизненного цикла согласно международного стандарта.

ЖЦ ПО - это непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.

Структура ЖЦ ПО по стандарту ISO/IEC 12207 базируется на трех группах процессов:

основные процессы ЖЦ ПО (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение);

вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов (документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, решение проблем);

организационные процессы (управление проектами, создание инфраструктуры проекта, определение, оценка и улучшение самого ЖЦ, обучение).

К настоящему времени наибольшее распространение получили следующие две основные модели ЖЦ:

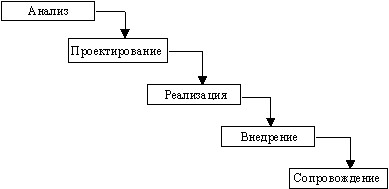

каскадная модель (70-85 г.г.);

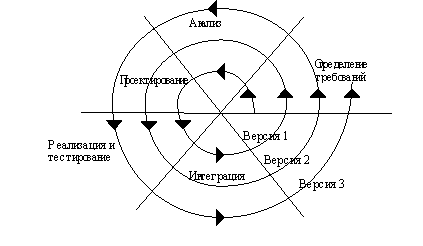

спиральная модель (86-90 г.г.).

В изначально существовавших однородных ИС каждое приложение представляло собой единое целое. Для разработки такого типа приложений применялся каскадный способ. Его основной характеристикой является разбиение всей разработки на этапы, причем переход с одного этапа на следующий происходит только после того, как будет полностью завершена работа на текущем (рис. 1.1). Каждый этап завершается выпуском полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой командой разработчиков.

Положительные стороны применения каскадного подхода заключаются в следующем [2]:

на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий критериям полноты и согласованности;

выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты.

К аскадный

подход хорошо зарекомендовал себя при

построении ИС, для которых в самом

начале разработки можно достаточно

точно и полно сформулировать все

требования, с тем чтобы предоставить

разработчикам свободу реализовать их

как можно лучше с технической точки

зрения. В эту категорию попадают сложные

расчетные системы, системы реального

времени и другие подобные задачи.

Однако, в процессе использования этого

подхода обнаружился ряд его недостатков,

вызванных прежде всего тем, что реальный

процесс создания ПО никогда полностью

не укладывался в такую жесткую схему.

В процессе создания ПО постоянно

возникала потребность в возврате к

предыдущим этапам и уточнении или

пересмотре ранее принятых решений. В

результате реальный процесс создания

ПО принимал следующий вид (рис. 1.2):

аскадный

подход хорошо зарекомендовал себя при

построении ИС, для которых в самом

начале разработки можно достаточно

точно и полно сформулировать все

требования, с тем чтобы предоставить

разработчикам свободу реализовать их

как можно лучше с технической точки

зрения. В эту категорию попадают сложные

расчетные системы, системы реального

времени и другие подобные задачи.

Однако, в процессе использования этого

подхода обнаружился ряд его недостатков,

вызванных прежде всего тем, что реальный

процесс создания ПО никогда полностью

не укладывался в такую жесткую схему.

В процессе создания ПО постоянно

возникала потребность в возврате к

предыдущим этапам и уточнении или

пересмотре ранее принятых решений. В

результате реальный процесс создания

ПО принимал следующий вид (рис. 1.2):

Основным недостатком каскадного подхода является существенное запаздывание с получением результатов. Согласование результатов с пользователями производится только в точках, планируемых после завершения каждого этапа работ, требования к ИС "заморожены" в виде технического задания на все время ее создания. Таким образом, пользователи могут внести свои замечания только после того, как работа над системой будет полностью завершена. В случае неточного изложения требований или их изменения в течение длительного периода создания ПО, пользователи получают систему, не удовлетворяющую их потребностям. Модели (как функциональные, так и информационные) автоматизируемого объекта могут устареть одновременно с их утверждением.

Разработка итерациями отражает объективно существующий спиральный цикл создания системы. Неполное завершение работ на каждом этапе позволяет переходить на следующий этап, не дожидаясь полного завершения работы на текущем. При итеративном способе разработки недостающую работу можно будет выполнить на следующей итерации. Главная же задача - как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.

Основная проблема спирального цикла - определение момента перехода на следующий этап. Для ее решения необходимо ввести временные ограничения на каждый из этапов жизненного цикла. Переход осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная работа закончена. План составляется на основе статистических данных, полученных в предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков.

3. Язык C++ позволяет классу наследовать элементы данных и функций одного или нескольких классов. Новый класс называют производным, старый – базовым. Производный может быть, в свою очередь, базовым для другого. Производный класс может переопределить некоторые свойства базового класса, наследуя основной объем и архитектуру

Синтаксис описания порожденного класса.

class BASE { }:

class DERIVED: [ключ доступа] BASE, другие классы с ключом { ..];

Ключ доступа определяет уровень доступа к элементам базового класса внутри производного. По умолчанию public.

Существуют т.н. абстрактные классы- классы, содержащие хотя бы один абстрактный метод, т.е. виртуальный метод, не реализованный в данном классе и который будет реализован лишь в порожденных. Абстрактные классы могут быть только базовыми для других классов. Объектов абстрактного класса быть не может, могут быть лишь указатели.

В связи с тем, что порожденный класс содержит в себе базовую часть, между порожденным и базовым классами возможны некоторые стандартные преобразования:

1. объект порожденного класса неявно преобразуется к объекту базового класса.

2. ссылка на объект порожденного класса неявно преобразуется к ссылке на объект базового класса.

3. указатель на объект порожденного класса неявно преобразуется к указателю на объект базового класса

4. указатель на член базового класса неявно преобразуется к указателю на член порожденного класса.

Конструктор не наследуется. Если конструктор базового класса требует спецификации одного или нескольких параметров, конструктор производного класса должен вызывать базовый конструктор, используя список инициализации элементов. Если базовый класс не имеет конструктора или конструктор не требует аргументов, то задавать конструктор базового класса в списке инициализации необязательно.

При инициализации объекта порожденного класса сначала вызывается конструктор базового класса, затем конструкторы объектов внутри порожденного класса (в порядке объявления), а затем собственный. При удалении объекта деструкторы вызываются в обратном порядке.

Объект порожденного класса может быть инициализирован другим объектом того же класса с помощью конструктора копии. Возможны несколько вариантов. Если порожденный класс не имеет конструктора копии, а базовый - имеет, то компилятор использует поэлементное копирование членов-данных порожденного класса и конструктор копии базового. Если порожденный класс имеет конструктор копии, то он полностью отвечает за копирование как собственных, так и наследуемых членов-данных, независимо от наличия конструктора копии базового класса. Последний в случае необходимости может быть вызван из списка инициализации. Ситуация с операцией присваивания аналогична.

Множественное наследование. Это случай, когда класс является производным от нескольких базовых классов. Это позволяет в одном классе сочетать поведение нескольких классов:

class DERIVED: public CLASS1; private CLASS2; protected CLASS3...

Определенный таким образом производный класс наследует все компоненты базовых классов, дополняя их своими, и получает доступ к общим и защищенным компонентам базовых классов.

В иерархии с множественным наследованием класс может косвенно наследовать два экземпляра базового класса

class base {...};

c/ass der1 base { }:

class der2 base { .},

class derived: deri,der2 {...};

В таком случае возникает двусмысленность которая приведет к ошибкам при компиляции. Одним из вариантов решения данной проблемы - применение операции разрешения видимости ::

Для более эффективного разрешения двусмысленности используют так называемые виртуальные базовые классы. Для этого необходимо при объявлении производного класса указать ключевое слово virtual. Для выше описанного примера необходимо сделать следующие исправления:

c/ass der1 virtual base {...}, class der2 virtual base { ..}; class derived der1, der2 {...},

В этом случае включение в производный класс полей виртуального класса осуществляется один раз, а инициализация их будет происходить в таком его производном классе, который не является прямым потомком данного базового класса

Порядок вызовов конструкторов и деструкторов:

1. конструктор виртуальных базовых классов выполняются до конструкторов не виртуальных базовых классов вне зависимости от того, как классы заданы в списке порождения

2. если класс имеет несколько виртуальных базовых классов то конструкторы этих классов вызываются в порядке объявления

3. деструкторы виртуальных базовых классов всегда выполняются после деструкторов не виртуальных базовых классов.

Билет 23