- •Содержание

- •Глава 1. Глобализация новостей в эпоху информационной революции

- •Глава 2. Динамика развития и информационная политика глобальных телесетей новостей

- •Глава 3. Эффекты воздействия глобальных телесетей на международную политику и дипломатию

- •Введение

- •Глава 1 глобализация новостей в эпоху информационной революции система международных новостей в информационном пространстве мира

- •Ведущие поставщики новостной информации

- •Структура и аспекты регулирования системы международных новостей

- •Экспертная оценка доли коренного населения, способного объясняться по-английски, в странах, где английский язык не является государственным32[32]

- •Глобальные теленовости: общая характеристика

- •Глава 2 динамика развития и информационная политика глобальных телесетей новостей типология глобальных телеканалов

- •Основные глобальные и крупные региональные телеканалы

- •Глобальные телесети новостей на информационном рынке мира48[2]

- •Cnn: первая глобальная телесеть новостей

- •Структура cnn

- •Пионер глобального вещания

- •Корпоративная политика

- •Ключевая концепция вещания и информационная политика

- •Некоторые эксклюзивы cnn

- •Смена парадигм: от альтруизма к прагматизму

- •Критический взгляд на cnn

- •Ввс world: традиции британского вещания Продвижение ввс World на мировой рынок: непростой путь

- •Ключевые даты развития ввс World81[35]

- •Финансовые проблемы ввс World и реструктуризация Британской вещательной корпорации

- •Информационная политика ввс World

- •Менеджмент ввс World88[42]

- •Euronews – европейская альтернатива глобальным сетям

- •Аудитория Euronews (млн. Человек) в мире в 2002 году93[47]

- •Региональные европейские телеканалы

- •Cnbc и bloomberg tv: мир бизнеса в эфире

- •Компании, входящие в Bloomberg l.P.

- •Конкурентная борьба телесетей новостей Условия конкурентоспособности каналов новостей в области глобального телевещания

- •Развитая организационная инфраструктура

- •Система распространения программ

- •Организация сбора и подачи новостей

- •Полный контроль над эфиром

- •Высококвалифицированные ведущие и журналисты

- •Стратегия программирования глобальных телесетей

- •Специализированная реклама

- •Регионализация глобального вещания

- •Взаимодействие с Интернетом

- •Рейтинг сайтов телеканалов новостей137[91]

- •Финансовое обеспечение

- •Конкурентная борьба глобальных телеканалов: новые реалии

- •Общая зрительская аудитория (млн.) международных каналов за 1999–2000 гг. В Европе150[104]

- •Аудитория телесетей (млн.) с 22:00 до 00:00152[106]

- •Ежедневная и еженедельная аудитория (млн.) международных каналов в Европе в 2002 году153[107]

- •Глава 3 эффекты воздействия глобальных телесетей на международную политику и дипломатию теледипломатия и влияние новостей в режиме реального времени на формирование международной политики

- •Вооруженные конфликты и теракты в эфире глобального телевидения

- •Очаги терроризма в XX веке203[48]

- •Заключение

- •Приложение к главе 1. Глобализация новостей в эпоху информационной революции Страны Африки, события в которых редко или недостаточно интенсивно освещаются глобальными телесетями215[1]

- •Литература

Структура и аспекты регулирования системы международных новостей

Новые технологии увеличили количество глобальных новостей и существенно повлияли на их качество, но не изменили основную иерархическую структуру новостных потоков, сложившуюся в мире во второй половине 1990-х гг. Это касается и общественно-политической, и финансовой информации. Политические новости в большей степени сосредоточены на освещении событий, происходящих в странах западного мира и государствах, представляющих стратегический интерес для мировых лидеров. Деловые информационные потоки отражают тенденции мировой экономики, центры которой находятся в наиболее богатых странах Северной Америки и Европы. Глобализация новостей предлагает неравные условия для участников мирового информационного рынка.

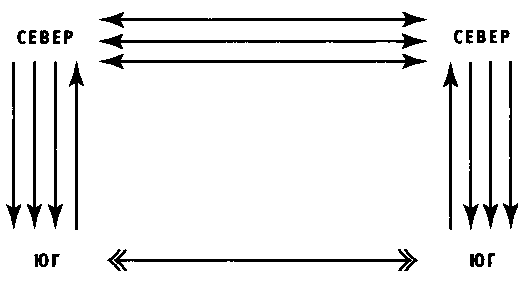

Схема 1. Потоки международных новостей24[24]

Поток новостей между регионами мира отличается и в качественном, и в количественном отношении. СЕВЕР, включающий в себя Северную Америку и Западную Европу, служит провайдером новостей для остальных регионов мира, поскольку крупные международные агентства, глобальные телесети новостей сосредоточены в развитых странах, преимущественно в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Германии и Франции. С ЮГА на СЕВЕР движется достаточно скудный поток новостей, бедный в содержательном отношении. Такая ситуация пока сохраняется, однако появились и тенденции, указывающие на перемены. Во-первых, это возможности Интернета, предлагающего информационные ресурсы любой страны мира. Во-вторых, на ЮГЕ могут развиваться достаточно сильные информационные сети. Например, Al-Jazeera в начале XXI века стала всемирно известной, выступив эксклюзивным поставщиком видеосюжетов для ведущих телекомпаний мира.

Исследователи отмечают формирование нового типа глобальной общности – информационно-глобалистского. Отношения, развивающиеся в этом типе, сохраняют характер неравенства, но видоизмененного: информационная революция и «детерриторизация» капитала способствуют размыванию оси Центр – Периферия. Поэтому вместо прежней дихотомии СЕВЕР – ЮГ появляются новые формы неравенства25[25]. Эта тенденция наблюдается и в информационном пространстве: формируются потенциально мощные медиарынки России, государств Центральной и Восточной Европы, отдельных арабских стран.

Многие исследователи международных коммуникаций придерживаются мнения, что глобализация информационного рынка означает «американизацию» или «западнизацию», способствующую устойчивому дисбалансу информационных потоков. Дебаты вокруг «Нового международного информационного и коммуникационного порядка», концепция которого была выдвинута движением неприсоединившихся стран в 1970-е гг., сегодня уже утихли, но проблема информационного дисбаланса осталась по-прежнему актуальной. На Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1980 году в Белграде был принят доклад «Многоголосый, но единый мир», где отмечалось, что «Новый информационный и коммуникационный порядок – это, в сущности, новый подход к преодолению стереотипного мышления», который должен сохранять и охранять национальные традиции, свободу выбора в сфере коммуникаций. Нельзя подчинять третий мир монопольным мультинациональным корпорациям, необходимо предоставить ему свободный доступ к коммуникациям. Развитые страны отстаивают коммерческий подход к СМИ, куплю-продажу новостей как некоего товара теми странами, чьи финансовые возможности позволяют это осуществлять26[26].

Претензии развивающихся стран к западным массмедиа вполне объяснимы. С каждым днем возрастает неспособность многих государств бывшего третьего мира догнать высокоразвитый мир, усиливается социальное неравенство внутри этих стран, растут несбывшиеся ожидания масс в эпоху, когда примеры благосостояния богатых государств тиражируются средствами массовой информации. Все это постоянно держит развивающийся мир в напряжении и способствует негативным настроениям по отношению к англо-американским СМИ.

Многие западные аналитики расценивали «Новый международный информационный и коммуникационный порядок» не просто, как критику определенной системы новостей, а, в сущности, как нападение на свободную и независимую прессу. Без независимой прессы, утверждали они, невозможны самоуправление и демократия, и главная проблема журналистов всего мира – основать и поддерживать независимые СМИ, чтобы можно было сообщать о политике правительств разных стран и критиковать их без опасения ответного удара и попрания свобод. Немногие страны располагают такими СМИ, поэтому свободные международные массмедиа выступают в роли осведомителей, обеспечивая надежной информацией людей, живущих в странах, где нет независимых газет и телевещания.

По мере развития коммуникационных технологий возникла проблема цифрового раскола между нациями. Впервые о цифровом расколе заговорили в середине 1990-х гг., рассматривая в качестве ключевого положения условия неравного доступа к Интернету. Эта проблема, ставшая серьезным препятствием в построении информационного общества, рассматривалась и в Министерстве торговли США, и на заседаниях Европейской комиссии. Цифровая революция произошла лишь в США, Японии и в Западной Европе, где информационные общества активно развиваются на богатом Севере (подтверждение тому – высокий уровень развития информационно-коммуникационной инфраструктуры скандинавских стран, прежде всего Швеции, Норвегии и Финляндии). Для многих слаборазвитых стран коммуникационные технологии недоступны, и они оказались за «цифровым» порогом реальности.

Информационное неравенство делит мир на два лагеря: бедных и богатых в области коммуникационных технологий стран. Главная проблема в том, что в информационно бедных и зависимых странах, как правило, не развита технологическая инфраструктура. Так, в 1990-х гг. развитие телевещания и Интернета наблюдалось в отдельных странах Азии и Африки, в то время как в ряде наименее развитых государств этих регионов еще не закончился период формирования массовой аудитории (см. Приложение 1). Еще одна проблема заключается в низком профессиональном уровне журналистов. Это непосредственно связано с тем, что правительства стараются держать средства массовой информации (особенно радио- и телеслужбы) под жестким контролем. Свою политику в отношении СМИ они объясняют тем, что государственная монополия на СМИ способствует повышению благосостояния стран, ликвидации неграмотности и решению других проблем. Однако подобная стратегия только тормозит развитие телевещания, тем более что скромных государственных дотаций явно недостаточно для развития данной отрасли. К тому же телевидение превращается в средство пропаганды правительства, а миссия журналистов ограничивается изложением идей государственных чиновников.

Доминирование глобальных западных СМИ на медиарынке мира влечет за собой неизбежные вопросы: насколько полно освещаются проблемы информационно зависимых государств? Как влияют новости западных СМИ на обстановку в этих странах? Что несет с собой западная культура, передаваемая посредством телеобразов, насколько сильно ее влияние на национальные идентичности?

Западные телесети часто обвиняют в том, что они «вспоминают» о третьем мире исключительно в чрезвычайных случаях: в периоды военных конфликтов, политических переворотов, катастроф и стихийных бедствий, что, в свою очередь, негативно влияет на аудиторию развивающихся государств. «Эта система есть результат возможностей и потребностей. Новости из отдаленных мест должны быть очень важными, чтобы вытеснить местные. Большая мировая политика творится промышленно развитыми странами. И, требуя изменить мировые потоки с тем, чтобы поднять роль Юга, третий мир может изменить естественно сложившиеся условия с риском вызвать мировой информационный беспорядок»27[27], – подчеркивал Н. Голядкин. Стоит также отметить, что лидирование негативных событий в выпусках новостей – характерная черта новостного цикла глобальных телесетей, другое дело – избирательность этого цикла, приоритет освещения событий, происходящих в развитом мире.

Нередко избирательное освещение проблем развивающихся стран приводит к тому, что важнейшие события в странах Азии или Африки просто замалчиваются. «Почему ООН обращает внимание на то, что творится в Югославии и не хочет ничего знать о Сомали, где погибло гораздо больше людей? Как только массмедиа стали уделять внимание событиям в Сомали, мы сразу получили помощь от разных чиновников...»28[28]. Жалобы на игнорирование дестабилизирующих ситуаций в разных странах мира можно услышать часто. Например, кризис в Сьерра-Леоне, будораживший эту страну на протяжении 1990-х гг., освещался недостаточно интенсивно. Но все же о многих событиях сообщается немедленно. Журналисты телесетей постоянно рассказывали о развитии критических ситуаций, требующих немедленной реакции мирового сообщества, например, когда голодало многомиллионное население Эфиопии в 2000 году.

Доминирование западных СМИ на информационном рынке мира привело к дебатам о «вестернизации» культур и медиаимпериализме. В частности, исследователями СМИ выдвигаются следующие положения медиаимпериализма, спровоцированного эффектами глобализации:

Глобальные медиа способствуют скорее зависимости, чем представляют возможности для экономического роста национальных СМИ.

Несбалансированный поток контента СМИ разрушает культурную автономию или задерживает ее развитие.

Новостной дисбаланс усиливает мировую мощь крупных и процветающих стран-поставщиков новостей и препятствует укреплению национальной идентичности.

Глобальные медиапотоки ведут к культурной гомогенизации и синхронизации культур, выделяя доминирующую форму культуры, которая не имеет связи с реальной жизнью большинства людей.

Глобализацию культуры, происходящую по мере развития транснациональных медиа, можно рассматривать и с другой точки зрения, поскольку она в определенной степени способна ограничивать этноцентризм, национализм и даже ксенофобию некоторых национальных медиасистем. В то же время агрессивное навязывание образов западной культуры нередко вызывает отторжение в восточных странах. Непонимание западными странами восточной культуры только расширяет пропасть между цивилизациями. А. Панарин выдвинул гипотезу о том, что различие Запада и Востока подобно различию левого и правого полушарий мозга человека. Игнорировать цивилизацию Востока – то же самое, что сделать человеческий мозг однополушарным, лишить его образно-интуитивной структуры29[29]. Поэтому одной из приоритетных задач глобальных медиа должна стать прерогатива отражения культурного диалога между цивилизациями, отказ от узкого, одностороннего подхода к трактовке событий, происходящих в странах Востока.

Приоритет диалога культур поднимает вопрос о преодолении языкового барьера между нациями. В результате монополизации информационного рынка американскими медиакомпаниями, распространения во всем мире британских медиапродуктов английский язык стал доминирующим средством общения в области международной коммуникации. Большая часть мировых новостей передается на английском языке по кабельным сетям, посредством спутниковой связи, по телексу, телеграфу и Интернету. «Английский язык – своего рода цемент, связывающий все международные коммуникации»30[30], – считает У. Хэктен.

По количеству англоговорящих людей, для которых этот язык родной, английский стоит на втором месте после китайского. В 12 странах английский считается государственным языком, где на нем изъясняются более 414 миллионов человек. Общее число людей, способных понимать разговорную речь, составляет более 1,5 миллиарда человек, и оно постоянно возрастает31[31]. Английский язык стал своеобразным эсперанто для таких отраслей, как международная политика и экономика, наука и техника, международное образование. Более 80 процентов информационных ресурсов, хранящихся в сотнях миллионов компьютеров во всем мире, на английском языке. Английский признан языком информационной эры, средством компьютерного общения. Тем не менее, как видно из следующей таблицы, уровень владения английским языком в разных странах мира остается сильно дифференцированным.

Таблица 2