- •1.Введение

- •2. Биоэлектрические основы экг

- •2.1. Мембранная теория возникновения биопотенциалов

- •2.1.1. Медленная спонтанная диастолическая деполяризация мсдд

- •2.1.2. Трансмембранный потенциал покоя тмпп

- •2.1.3. Трансмембранный потенциал действия тмпд

- •2.2. Характеристика основных функций сердца

- •2.2.1. Функция автоматизма

- •2.2.2. Функция возбудимости

- •2.2.3. Функция рефрактерности

- •2.2.4. Функция проводимости

- •2.2.5. Функция сократимости

- •2.3. «Дипольная» концепция распространения возбуждения в миокарде

- •2.4. Электрокардиографические отведения

- •2.4.1. Стандартные отведения

- •2.4.2. Усиленные отведения от конечностей

- •2.4.3. Грудные отведения

- •2.4.4. Дополнительные отведения

- •2.5. Некоторые условия электрокардиографического исследования

- •3. Векторный анализ экг

- •3.1. Направление основных векторов сердца

- •3.1.1. Основные векторы сердца:

- •3.1.2. Нормальные направления основных векторов сердца

- •3.2. Формирование зубцов экг

- •3.2.1. Деполяризация (возбуждение) предсердий

- •3.2.2. Деполяризация (возбуждение) желудочков

- •3.2.3. Реполяризация желудочков

- •3.3. Физиологическое и «электрокардиографическое» значение зубцов, сегментов и интервалов экг

- •3.4. Нормальная экг

- •3.5. Электрическая ось сердца

- •3.6. Электрическая позиция сердца

- •4. Возрастные особенности экг

- •4.1. Возрастные особенности нормальной экг

- •4.2. Общие положения патологических изменений экг у детей

- •5. Экг при нарушениях ритма сердца

- •5.1. Синусовый ритм

- •5.2. Синусовая аритмия

- •5.2.1. Дыхательная аритмия

- •5.2.2. Нереспираторная синусовая аритмия

- •5.3. Синусовая тахикардия

- •5.3.1. Физиологическая синусовая тахикардия

- •5.3.2. Патологическая синусовая тахикардия

- •5.4. Синусовая брадикардия

- •5.4.1. Физиологическая синусовая брадикардия

- •5.4.2. Патологическая синусовая брадикардия

- •5.5. Синдром слабости синусового узла сссу

- •5.6. Отказ синусового узла

- •5.7. Миграция наджелудочкового водителя ритма мнвр

- •5.8. Эктопические ритмы

- •5.8.1. Предсердные эктопические ритмы

- •5.8.2. Ритмы из ав-соединения

- •5.8.3. Реципрокные сокращения из ав-соединения («эхокомплексы»)

- •5.8.4. Идиовентрикулярные (желудочковые) ритмы

- •5.9. Атриовентрикулярная диссоциация авд

- •5.10. Экстрасистолия

- •5.10.1. Синусовые экстрасистолы

- •5.10.2. Предсердные экстрасистолы

- •5.10.3. Экстрасистолы из ав-соединения

- •5.10.4. Желудочковые экстрасистолы

- •5.10.5. Другие критерии классификации экстрасистол

- •5.11. Парасистолия

- •5.12. Пароксизмальная тахикардия

- •5.13. Трепетание и мерцание предсердий

- •5.13.1 . Трепетание предсердий

- •5.13.2. Мерцание (фибрилляция) предсердий

- •5.14. Трепетание и мерцание желудочков

- •6. Экг при гипертрофии миокарда

- •6.1. Гипертрофия правого предсердия

- •6.2. Гипертрофия левого предсердия

- •6.3. Гипертрофия правого и левого предсердий

- •6.4. Гипертрофия правого желудочка

- •6.5. Гипертрофия левого желудочка

- •6.6. Гипертрофия правого и левого желудочков

- •7. Экг при нарушениях проводимости

- •7.1. Блокады сердца

- •7.1.1. Синоатриальная блокада (са-блокада)

- •7.1.2. Внутрипредсердная блокада (вп-блокада)

- •7.1.3. Атриовентрикулярная блокада (ав-блокада)

- •7.1.4. Синдром фредерика

- •7.1.5. Неполная блокада правой ножки пучка гиса

- •7.1.6. Полная блокада правой ножки пучка гиса

- •7.1.7. Блокада передневерхней ветви левой ножки пучка гиса

- •7.1.8. Блокада задненижней ветви левой ножки пучка гиса

- •7.1.9. Полная блокада левой ножки пучка гиса

- •7.2. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков (синдромы преэкзитации)

- •7.2.1. Синдром вольффа-паркинсона-уайта wpw

- •7.2.2. Синдром укороченного интервала pq

- •8. Экг при электролитных нарушениях в миокарде

- •8.6. Синдром ранней реполяризации желудочков сррж

- •8.7. Синдром «ваготонии»

- •8.8. Синдром «симпатикотонии»

- •8.9. Влияние сердечных гликозидов

- •9. Кардиоинтервалография и клиноортостатическая проба

- •9.1. Кардиоинтервалография киг

- •9.2. Клиноортостатическзя проба коп

- •10. Пробы с физической нагрузкой и лекарственные пробы

- •10.1. Пробы с дозированной физической нагрузкой

- •10.1.1. Упрощенная проба с использованием 20 приседаний

- •10.1.2. Велоэргометрия

- •10.1.3. Изменения экг при пробах с дозированной физической нагрузкой

- •10.2. Лекарственные пробы

- •10.2.1. Проба с блокадой холинергических рецепторов (атропиновая проба)

- •10.2.2. Калиевая проба

- •10.2.3. Проба с блокадой бета-адренергических рецепторов (обзидановая проба)

- •10.2.4. Калий-обзидановая проба

5.13.2. Мерцание (фибрилляция) предсердий

Признаки на ЭКГ (рис. 25).

Частота сокращений предсердий от 350 до 700 в минуту.

Дезорганизованная предсердная активность.

Желудочки сокращаются аритмично.

Зубцы Р на ЭКГ обозначают буквой «f» (от англ. fibrillation фибрилляция).

При фибрилляции предсердий устанавливают диагноз мерцательной аритмии, которая может быть стойкой или пароксизмалыюй, нормочастотной, тахи- или брадиаритмической.

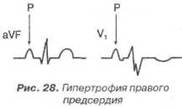

5.14. Трепетание и мерцание желудочков

Трепетание желудочков - резко учащенные до 300 в минуту сокращения желудочков с правильным чередованием аберрантных комплексов QRS (рис. 26).

Мерцание (фибрилляция) желудочков - неэффективные сокращения желудочков с частотой свыше 300 в минуту, с неправильным чередованием аберрантных комплексов QRS (терминальное состояние, рис. 27).

6. Экг при гипертрофии миокарда

Гипертрофия миокарда наступает вследствие длительной гиперфункции сердца. В настоящее время рассматривают два основных типа гиперфункции миокарда: изотоническую и изометрическую гиперфункцию.

Изотоническая гиперфункция («преднагрузка») возникает в связи с увеличением амплитуды сокращений при переполнении полостей сердца кровью во время диастолы (врожденные септальные дефекты, открытый артериальный проток, недостаточность митрального и аортального клапанов и др.).

Изометрическая гиперфункция («постнагрузка») развивается при наличии сопротивления оттоку крови (стеноз аортального клапана и клапана легочной артерии, коарктация аорты и др.).

У детей с гипертрофией миокарда часто имеет место сочетание обоих типов гиперфункции сердца.

ЭКГ - косвенный метод диагностики гипертрофии миокарда. На ЭКГ (в отличие от ЭхоКГ) прямых признаков увеличения толщины миокарда определить невозможно. Однако масса миокарда коррелирует с величинами соответствующих векторов ЭКГ.

При гипертрофии миокарда следует обращать внимание на следующие электрокардиографические нарушения:

увеличение амплитуды соответствующего вектора (зубца ЭКГ) в локальных отведениях в связи с увеличением массы миокарда (главный ориентир);

нарушение проведения импульса в гипертрофированном миокарде (не обязательно);

метаболические нарушения в гипертрофированном миокарде за счет растяжения кровеносных сосудов сердца и ишемии миокарда.

На надежность диагностических критериев гипертрофии миокарда существенное влияние оказывают такие факторы как возраст, пол, телосложение ребенка, различные патологические состояния и особенности проводящей системы сердца.

Необходимо помнить, что при постановке электрокардиографического диагноза гипертрофии миокарда всегда должна быть соответствующая мотивировка, базирующаяся на клинической картине заболевания.

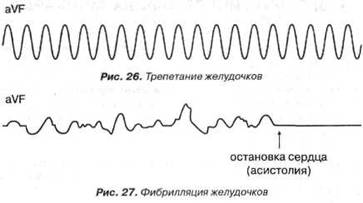

6.1. Гипертрофия правого предсердия

Признаки гипертрофии правого предсердия у детей встречают относительно часто.

Признаки на ЭКГ (рис. 28).

Зубец Р заострен и (или) высокий в «правых» отведениях II, III, aVF, V1, V2; длительность интервала Р не увеличена «Р-pulmonale».

Вектор Р отклонен вправо РIII >РI по амплитуде.

Преобладание первой положительной фазы зубца Р в V1.

Клиническая возможность гипертрофии правого предсердия (если этого пет, то можно думать о перегрузке правого предсердия при ОРЗ, приступе бронхиальной астмы, избыточной инфузионной терапии и др.).

Основные причины:

пороки сердца с гиперфункцией правых отделов;

заболевания бронхолегочной системы (особенно с бронхо-обструктивным синдромом);

тахикардия и др.