- •Раздел 1 Теоретическая механика

- •Раздел 2. Сопротивление материалов

- •Раздел 3. Теория механизмов и машин

- •Раздел 4. Детали машин

- •Введение

- •Раздел 1 Теоретическая механика Лекция 1

- •Основы статики теоретической механики.

- •1.1. Основные понятия и определения статики

- •1.2. Аксиомы статики

- •1.4 Соединение тел с помощью шарниров.

- •Лекция 2. Система сходящихся сил. Условия равновесия плоской системы сил

- •2.1. Система сходящихся сил

- •Условия равновесия системы сходящихся сил в алгебраической форме

- •2.2. Момент силы относительно точки

- •Относительно точки

- •2.5. Формулы для моментов силы относительно осей координат

- •2.6. Пара сил

- •2.7. Плоская система сил

- •Статически определимые и статически неопределимые задачи

- •Лекция 3 Общие принципы расчетов

- •3.1.Основные положения

- •3.2. Основные допущения в сопротивлении материалов

- •3.3. Внешние и внутренние силы. Метод сечений

- •3.4. Построение эпюр внутренних факторов для стержнем. Построение эпюр нормальных сил n

- •Лекция 4 Понятия о напряжениях. Деформации

- •4.2. Понятия о линейных и угловых деформациях тела

- •4.3. Растяжение и сжатие прямого бруса

- •4.4. Напряжения в поперечных сечениях бруса

- •4.5. Продольные и поперечные деформации. Коэффициент Пуассона

- •4.6. Коэффициент запаса прочности. Допускаемые напряжения

- •4.7. Расчет на прочность при растяжении (сжатии)

- •Лекция 5 Кручение

- •5.1. Построение эпюр крутящих моментов

- •5.2. Определение напряжений в стержнях круглого поперечного сечения. Расчет на прочность

- •5.4. Деформации и перемещения при кручении валов. Расчет на жесткость

- •Лекция 6

- •6.1. Общие понятия и определения. Виды изгибов.

- •6.2. Характер напряжений при изгибе. Определение изгибающего момента и поперечной силы

- •Лекция 7 Построение эпюр поперечних сил и изгибающих моментов.

- •7.1. Зависимость между изгибающим моментом, поперечной

- •Силой и интенсивностью распределенной нагрузки.

- •Лекция 8 Нормальных напряжений при чистом изгибе балки

- •8.1. Определение нормальных напряжений при чистом изгибе балки

- •8.2. Расчет на прочность по нормальным напряжениям

- •8.3. Рациональные формы сечения балок.

- •9.1. Машина, классификация

- •9.2. Структурный анализ механизмов

- •9.3. Классификация механизмов

- •9. 4. Кулачковые механизмы

- •Классификация кулачковых механизмов

- •9.5. Зубчатые механизмы

- •9.6. Структурный анализ и синтез механизмов.

- •Структурные схемы механизмов

- •Лекция 10 Кинематический анализ плоского механизма. План скоростей и ускорений. Кинематическое исследование механизмов.

- •10.1. Определение скоростей. Понятие о теореме подобия для определения скоростей отдельных точек звеньев.

- •Лекция 11

- •11.1. Механизмы передач с неподвижными осями.

- •11.2. Механизмы передач с подвижными осями

- •12.1. Классификация деталей машин

- •12.2. Механические передачи

- •12.2.2. Повреждения эвольвентных зубьев

- •12.2.3. Классификация зубчатых передач.

- •12.2.4. Материал и термообработка шестерен

- •12.2.5. Прямозубая цилиндрическая передача Достоинства

- •Недостатки

- •12.2.6. Основные геометрические размеры прямозубой цилиндрической передачи

- •12.2.7. Разложение сил в прямозубой цилиндрической передаче

- •12.2.8. Порядок расчета закрытой прямозубой цилиндрической передачи

- •12.2.9. Порядок расчета открытой прямозубой передачи

- •Лекция 13 Косозубая цилиндрическая передача

- •13.1. Разложение сил в косозубой передаче

- •13.2. Проектный расчет открытой косозубой цилиндрической передачи.

- •13.3. Особенности расчета косозубых цилиндрических шестерен

- •13.4. Особенности расчета косозубой цилиндрической передачи по изгибным напряжениям.

- •13.5. Шевронная передача

- •Лекция 14 Коническая зубчатая передача

- •14.2. Проектный расчёт открытой конической прямозубой передачи

- •Лекция 15 Червячная передача

- •Лекция 16 Редукторы, классификация, схемы.

- •16.1. Зубчатые редукторы

- •16.2. Червячные редукторы

- •Лекция 17 Валы. Материал . Предварительный и уточненный расчет валов

- •17.1. Материал валов

- •17.2. Расчет валов на прочность

- •17.3. Предварительный расчет валов

- •17.4. Уточненный расчет валов

- •17.5. Определение допускаемых напряжений изгиба в валах

- •17.6. Расчет валов на жесткость

- •Лекция 18 Подшипники. Классификация, область применения, расчет на долговечность

- •18.1. Подшипники скольжения

- •Конструктивные типы подшипников скольжения

- •18.2. Подшипники качения

- •19. Список использованной литературы

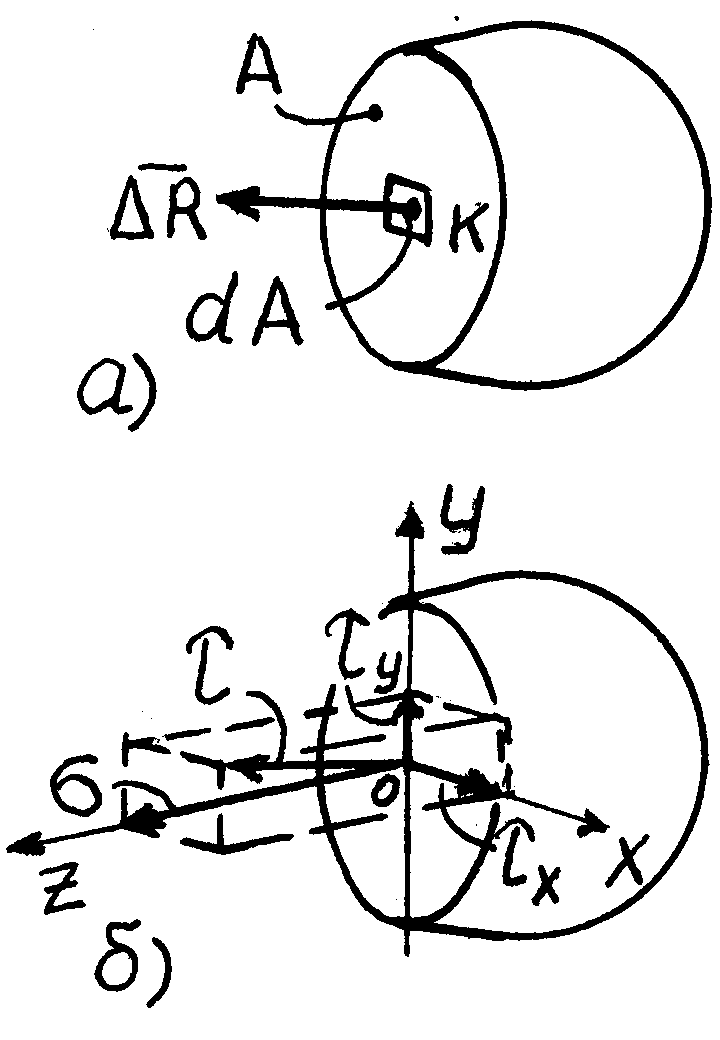

Лекция 4 Понятия о напряжениях. Деформации

4.1.

Напряжения

–

это интенсивность внутренних сил,

приходящихся на единицу площади.

Используя рис. 4.1., б, возьмем в пределах

сечения точку

![]() и выделим вокруг нее элементарную

площадку

и выделим вокруг нее элементарную

площадку

![]()

(рис.4.1., а).

На

этой площадке возникает внутренняя

сила

![]() произвольного направления.

произвольного направления.

Среднее

напряжение

![]() в точке

будет равно

в точке

будет равно

![]() .

.

Рис. 4.1 |

Полное напряжение в точке получим по формуле:

Разложив полное напряжение по трем взаимно перпендикулярным осям, получим напряжения: по оси

|

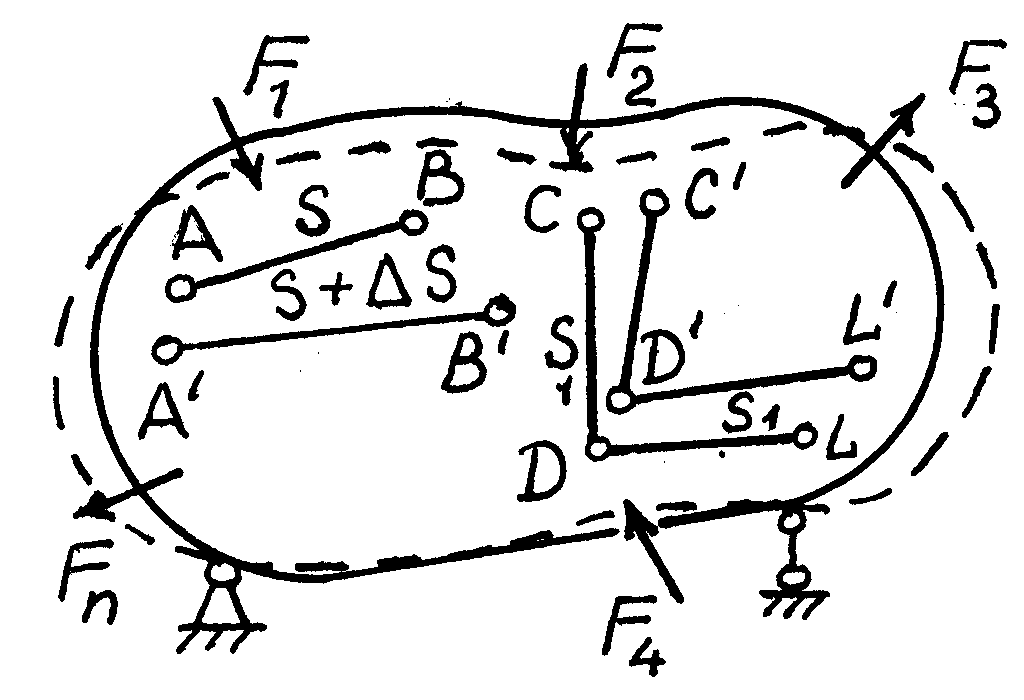

4.2. Понятия о линейных и угловых деформациях тела

Точки

тела при его нагружении меняют свое

положение – получают перемещения.

Так, например, точки

![]() (рис.4.2.)

переместились

(рис.4.2.)

переместились

Рис. 4.2 |

в

положение

Среднее

относительное

удлинение

на отрезке

В

той же точке

будет другой. |

Рассмотрим

прямой угол

![]() в недеформированном теле. После деформации

тела точки переместятся, соответственно,

в положения

в недеформированном теле. После деформации

тела точки переместятся, соответственно,

в положения

![]() .

Угол изменится. В пределе, приближая

точки

.

Угол изменится. В пределе, приближая

точки

![]() и

и

![]() к точке

к точке

![]() ,

получим разность углов

,

получим разность углов

![]() .

.

Величину

![]() называют угловой

деформацией

или углом сдвига в точке

в плоскости

.

В координатных плоскостях углы сдвига

обозначают

называют угловой

деформацией

или углом сдвига в точке

в плоскости

.

В координатных плоскостях углы сдвига

обозначают

![]() .

.

4.3. Растяжение и сжатие прямого бруса

Центральным

растяжением (сжатием) называют такой

вид деформации, при котором в поперечных

сечениях бруса возникают только

продольные силы

![]() ,

для определения которых достаточно

условий статического равновесия.

,

для определения которых достаточно

условий статического равновесия.

Растягивающие продольные силы считаются положительными, а сжимающие – отрицательными.

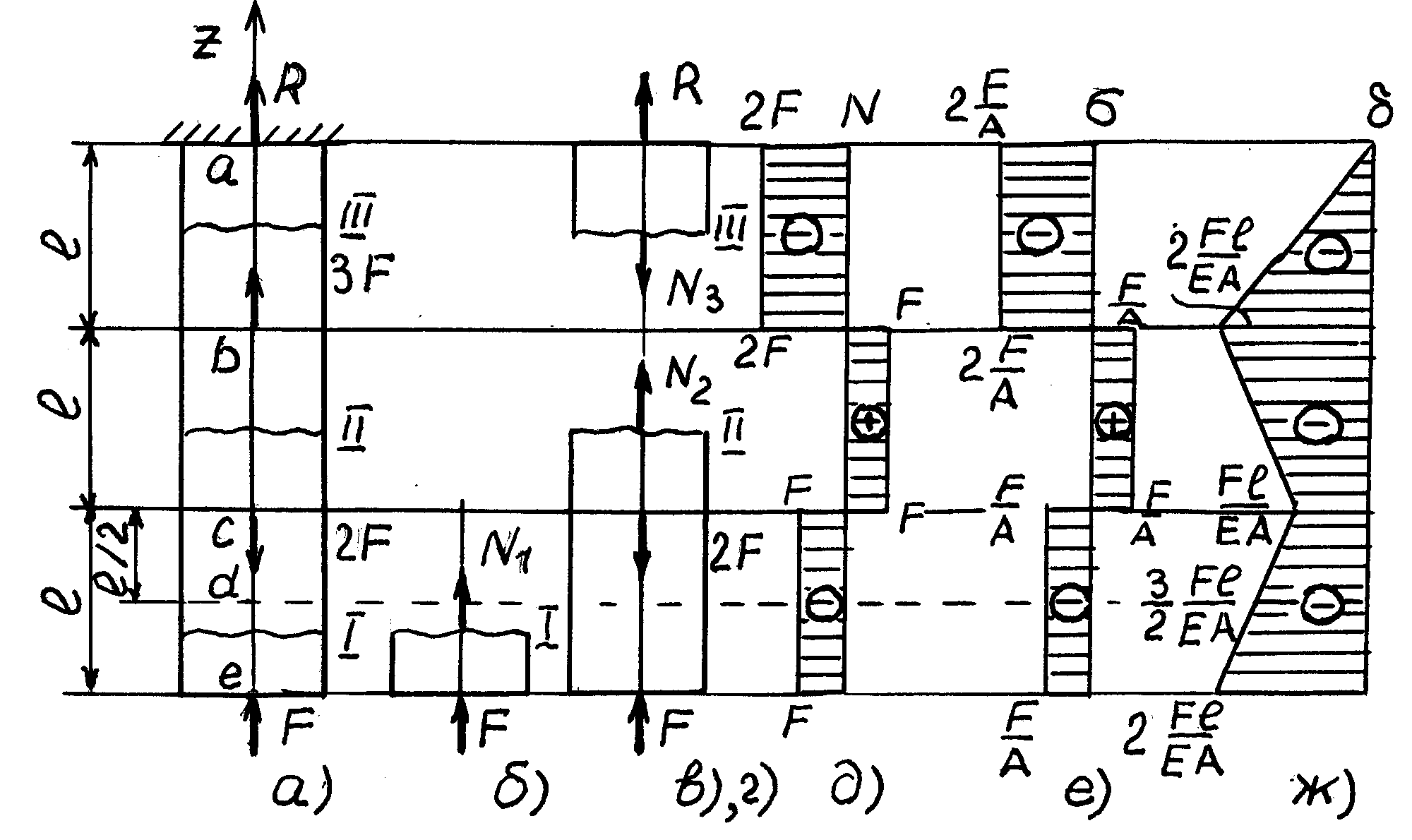

На рис. 4.3,а представлена схема бруса, нагруженного осевыми силами. Для контроля правильности расчета продольных сил определим реакцию R в заделке, направив ее на растяжение по отношению к брусу. Используя уравнение равновесия и выбрав положительное направление продольной оси бруса , получим

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Минус в ответе означает, что реакция направлена не на растяжение, как мы выбрали, а на сжатие.

Для определения продольных сил применим метод сечений:

Разбиваем брус на силовые участки I, II, III. Проводим на каждом участке произвольные поперечные сечения и отбрасываем части бруса.

Заменяем

действие отброшенных частей бруса на

оставшиеся на каждом участке неизвестными

продольными силами

![]() направив их от сечений, т.е. на растяжение

(рис. 4.3, б, в, г).

направив их от сечений, т.е. на растяжение

(рис. 4.3, б, в, г).

Для каждого из участков составляем уравнение равновесия:

Участок

I

(рис. 4.3, б)

;

![]()

![]() ;

=

-

;

;

=

-

;

Участок

II

(рис. 4.3, в)

;

![]()

![]() ;

=

;

;

=

;

Участок

III

(рис. 4.3, г)

;

![]() +

+![]() ;

;

![]() =

.

=

.

Отсюда

имеем

![]() ,

т.е. продольная сила

в произвольном сечении бруса численно

равна алгебраической сумме проекций

на продольную ось всех внешних сил,

приложенных по одну сторону от

рассматриваемого сечения.

,

т.е. продольная сила

в произвольном сечении бруса численно

равна алгебраической сумме проекций

на продольную ось всех внешних сил,

приложенных по одну сторону от

рассматриваемого сечения.

Это вывод позволит нам в дальнейшем определять продольные силы без использования описанной процедуры составления уравнений равновесия. Так, например, для участка II получаем

![]() .

.

Рис. 4.3 |

По полученным данным строим график распределения продольных сил по длине бруса – эпюру продольных сил (рис. 4.3, д). для построения эпюры проводим базовую линию (ось бруса), и выбрав масштаб, откладываем на каждом участке величины продольных сил. Т.к. на схемах рис. 4.3, б, в, г продольные силы были направлены на растяжение, то знаки в ответах поле решений уравнений равновесия указывают: (+) – растяжение,

(-) – сжатие. На эпюрах проставляют значения найденных продольных сил, их знак и наносят штриховку перпендикулярно оси бруса.

Из

анализа эпюры

вытекает следующее правило ее проверки:

в поперечных сечениях бруса, в которых

приложены внешние активные (

)

или реактивные (![]() )

силы, на эпюре продольных сил возникают

скачки, равные по величине этим нагрузкам.

)

силы, на эпюре продольных сил возникают

скачки, равные по величине этим нагрузкам.