- •1.Роль нефти и газа в топливно-энергетическом балансе страны

- •2.Значение геологии и геохимии нефти и газа в развитии нефтегазового комплекса России

- •3.Основные черты геохимии углерода и водорода

- •4. Каустобиолиты. Положение среди горных пород. Генетическая классификация

- •5. Органическое вещество пород (ов). Его состав и свойства

- •6. Образование и преобразование ов на стадии диагенеза

- •7. Особенности распределения ов в литосфере

- •8. Рассеяное и концентрированное ов в осадочном чехле

- •9. Битумоиды. Их состав и свойства

- •10. Кероген, его типы

- •11. Генетические типы ов и его преобразование на стадии катагенеза

- •12. Реконструкция палеотемператур на основе изучения отражательной способности витринита

- •13. Эволюционная зональность нефтегазообразования. Главная зона нефтеобразования («нефтяное окно»).

- •14. Нефтегазоматеринский потенциал и методы его определения (Рок Эвал). Классификация нефтегазоматеринских пород

- •15. Физико-химические свойства нефтей.

- •16. Групповой углеводородный состав нефтей.

- •18. Значение изопреноидных углеводородов в составе нефтей. Определение типа исходного ов и степени «зрелости».

- •19. Неуглеводородные компоненты в составе нефтей

- •20. Геохимическая классификация нефтей Классификация нефтей по групповому углеводородному составу.

- •21.Продукты природного изменения нефтей. Природные битумы

- •22. Типы природных газов, их физические параметры и свойства

- •Классификация газов

- •Физико-химические свойства газов.

- •23. Газовые гидраты. Условия их образования

- •24. Условия образования газоконденсатных залежей. Первичные и вторичные газоконденсаты

- •25. Основные методы исследований углеводородных флюидов и ов пород (газожидкостная хроматография, масс-спектрометрия, ядерно-магнитный резонанс и др.)

- •1. Современное состояние проблемы происхождения нефти

- •2. Концепция органического (биогенного) происхождения нефти

- •3. Концепция неорганического (абиогенного) происхождения нефти

- •4. Породы-коллекторы. Их классификация

- •5. Нетрадиционные (глинистые, кремнистые, вулканогенные и др.) коллекторы. Особенности их формирования.

- •6. Породы-покрышки (флюидоупоры) в разрезе осадочного чехла. Их классификация

- •7. Литолого-фациальные и палеогеографические условия формирования коллекторов и покрышек

- •8. Природные резервуары в осадочном чехле. Их классификация

- •9. Термобарические условия природных резервуаров

- •10. Фации и формации благоприятные для нефтегазообразования и нефтегазонакопления

- •11. Регионально нефтегазоносные комплексы в разрезе осадочного чехла. Их классификация.

- •12,13. Первичная и вторичная миграция углеводородов

- •15. Масштабы и направления миграции углеводородов. Методы их определения Классификация миграции процессов.

- •Масштабы (расстояние) миграции углеводородов в земной коре.

- •Определение направления миграции.

- •16. Представления о дифференциальном улавливании углеводородов в процессе их миграции и формирования залежей Принцип Гассоу-Максимова.

- •17. Механизмы формирования залежей углеводородов

- •18. Значение ретроградных процессов (ретроградное испарение, ретроградная конденсация) при формировании залежей.

- •19. Геологическое время формирования залежей нефти и газа. Методы его определения.

- •20.Переформирование и разрушение залежей углеводородов

- •21. Зональность регионального нефтегазонакопления

- •22.Вертикально-стратиграфическая и геоструктурная зональности нефтегазонакопления

- •23. Фазовая зональность размещения скоплений нефти и газа в земной коре

- •24. Главнейшие закономерности размещения скоплений нефти и газа в земной коре

- •25. Основные принципы нефтегазогеологического районирования.

- •1. Понятие о локальных и региональных скоплениях углеводородов

- •2. Ловушки нефти и газа. Их классификация.

- •3. Генетическая классификация залежей нефти и газа

- •3.Методы определения времени формирования ловушек

- •5.Смотри№19

- •6. Условия формирования структурного класса залежей.

- •7. Условия формирования литологического класса залежей

- •8. Условия формирования стратиграфического класса залежей

- •9. Условия формирования залежей, связанных с рифовыми массивами

- •10. Сводовая залежь антиклинальной структуры

- •11. Тектонически-экранированная залежь в локальной структуре

- •12.Залежь, осложненная диапиризмом, грязевым вулканизмом или солянокупольной структурой.

- •13.Залежь, приконтактная с соляным штоком

- •14.Висячие залежи антиклинальных структур. Условия их образования

- •21. Залежь, связанная со стратиграфическими несогласиями в пределах локальной структуры

- •22. Залежь, связанная со стратиграфическим несогласием на моноклинали

- •23.Залежь, запечатанная асфальтом

- •24. Гидродинамически экранированная залежь

- •25. Залежь, тектонически экранированная, поднадвиговая

11. Регионально нефтегазоносные комплексы в разрезе осадочного чехла. Их классификация.

Литолого-стратиграфический комплекс определяет возраст накопления отложений. Нефтегазоносный комплекс – зависит от количества покрышек региональных толщ в этом разрезе. По мере развития нефтяной и газовой промышленности стало известно, что процессы нефтегазообразования и формирование скоплений нефти и газа не являются уникальными геологическими явлениями, связанные с каким-нибудь одним из периодов геологического развития нашей планеты и что они проявлялись в пределах различных территорий мира и различных интервалах разреза, скопление нефти и газа в настоящее время открыты во всех геологических системах, начиная с докембрийского и заканчивая современными. Вместе с тем установлено, что в пределах любой нефтегазоносной провинции в региональном плане основные скопления нефти и газа приурочены к определенным литолого-стратиграфическим комплексам, которые включают породы-коллектора, нефтематеринские породы и породы-покрышки. Такие комплексы отложений было предложено называть регионально нефтегазоносными комплексами. Региональные нефтегазоносные комплексы могут быть сингенетичными и эпигенитичными.

Региональный нефтегазоносный комплекс может быть субрегиональным, зональным, локальным. Если в природном резервуаре найдены месторождения углеводородов он называется региональным (потенциальным). Таким образом регионально нефтегазоносные комплексы в литолого-фациальном отложении могут быть как терригенными, так и карбонатными породами и представлять собой образования морского, прибрежного и континентального происхождения. Но главное, что их объединяет это то что они сформировались в субаквальной среде в аэробной или в анаэробной обстановке на фоне устойчивого погружения бассейна осадконакопления.

Таким образом, регионально нефтегазоносный комплекс это своеобразная природная система, состоящая из трех основных компонентов. Нефтегазоматеринскую толщу, обеспечивающую при благоприятных геологических, геохимических, гидрогеологических и тектонических усло- виях генерацию нефти и газа. Нефтегазосодержащую толщу, представленную породами-коллекторами, обладающими способностью аккумулировать углеводороды и впоследствии отдавать их в процессе разработки месторождения, а также толщу слабопроницаемых пород-покрышек перекрывающую коллекторы и обеспечивающую сохранность месторождений

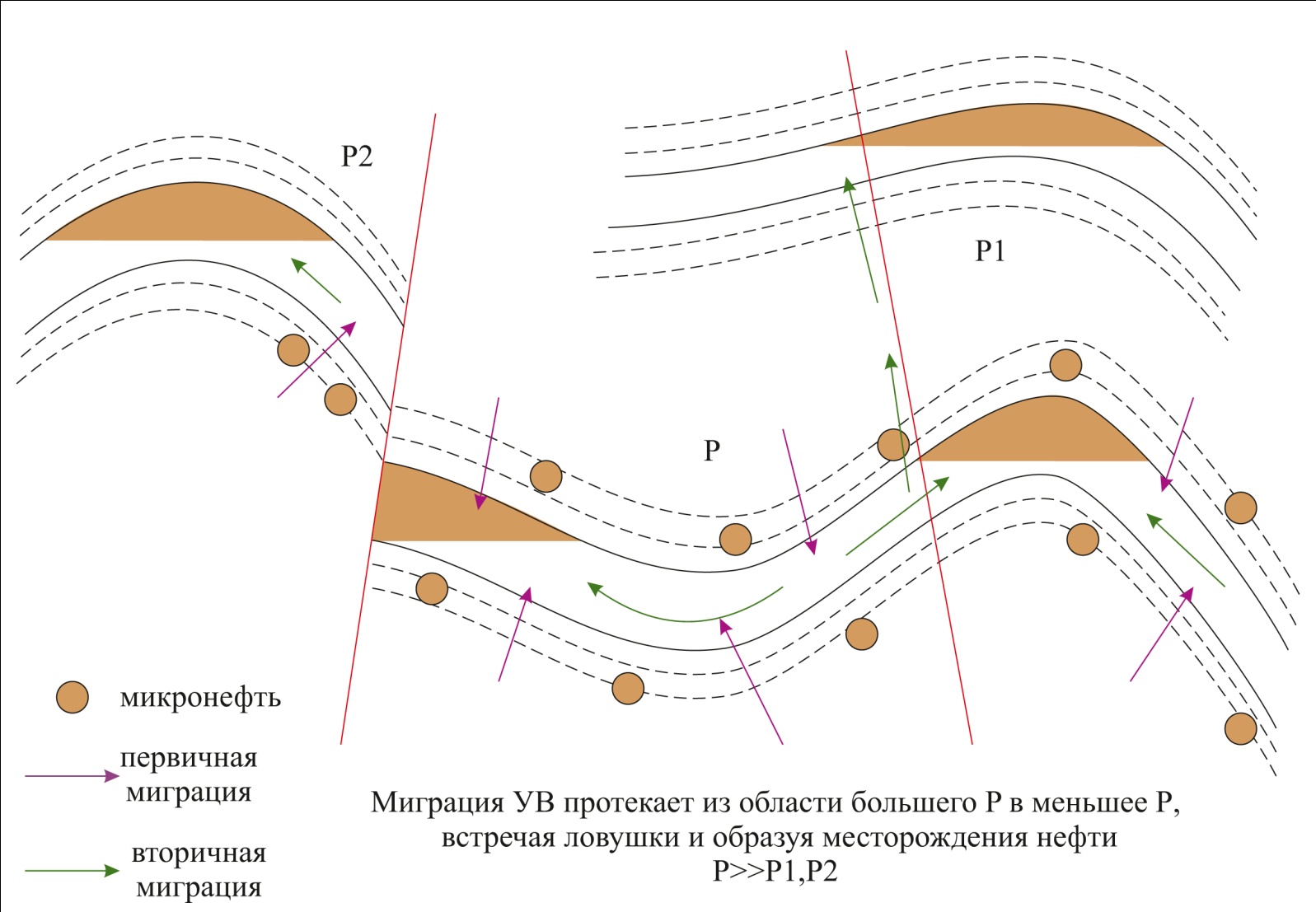

12,13. Первичная и вторичная миграция углеводородов

Различают 2 вида миграций:

Первичную (перемещение нефти и газа в пласт-коллектор)

Вторичную (перемещение нефти и газа по пласту - коллектору)

Различают 2 вида вторичной миграции:

-латеральная (внутри резервуарная)

- вертикальная (межрезервуарная)

Миграция идет по всей площади пласта. Миграция может быть в свободном состоянии, когда в пласт-коллектор попадают углеводороды нефти, газа (все находится в свободном состоянии) и может быть в растворенном состоянии: а) когда нефть растворена в газе, б) когда нефть и газ растворены в воде

Таким образом, мы можем сделать однозначный вывод, что первичная миграция в газорастворенном состоянии вполне реальна, вместе с тем почти 10% от объема образовавшейся микронефти может мигрировать в пласт-коллектор в газорастворенном состоянии.

Возможности первичной эмиграции микронефти в обособленной жидкой фазе, то есть в свободном состоянии. Такая миграция возможна. При высоких концентрациях органического вещества в нефтематеринской породе обогащенных липидными компонентами до 5% и более, в этом случае стенки поровых каналов смочены не водой, а микронефтью, в связи с этим поверхностное натяжение, возникающее на границе двух сред (воды и нефти) полностью исчезает и образующиеся углеводороды могут беспрепятственно передвигаться по матрице керогена, как керосин по фитилю в керосиновой лампе. Такое передвижение в литературе назвали «принципом фителя». Однако этот вид первичной миграции возможен только в том случае, если органическое вещество в материнских породах содержится достаточно в высоких концентрациях. Эта концентрация должна быть не менее 3 и до 20%. Диффузия – особенно значительна, если это газообразные углеводороды.

Вторичная миграция нефти и газа. Это перемещение углеводородов в пласте – коллекторе. Каким же образом микронефть, проникая в коллектор, образует сплошную массу нефти? Если вода, находящаяся в коллекторе, заключена в поры коллектора и она неподвижна, то единственной силой перемещения нефти и газа будет их плавучесть. Но чаще всего пласт – коллектор не залегает горизонтально, а имеет определенный наклон. Этот наклон как бы подстегивает и перемещение интенсивно увеличивается. Если же вода движется, то добавляется еще гидродинамический фактор. Вторичная миграция начинается тогда, когда наблюдается огромная галогенная масса, то есть вторичная миграция имеет разный вид: 1) миграция в свободном состоянии и 2) миграция в растворенном состоянии.

14. Миграция углеводородов. Основные факторы ее обуславливающие.

Процесс перемещения углеводородов из нефтематеринских отложений называется первичной миграцией. Забегая вперед, скажем, что процесс передвижения углеводородов в природных резервуарах называется вторичной миграцией, а процесс формирования скоплений углеводородов аккумуляцией нефти и газа. Однако вам необходимо запомнить, что в отечественной научной литературе, в том числе и в производственных отчетах, иногда встречается термин «третичная миграция», подразумевающий движение нефти и газа при переформировании их скоплений. В зарубежной литературе, реже в отечественной, этот процесс иногда обозначается термином «ремиграция».

Тектогенез. Для того, чтобы вообще осуществлялась миграция должен происходить перепад давления. Наклон – создает перепад давления. Могут происходить пликативные (изгибы пластов), дизъюнктивные (разрывы пластов) изменения.

Давление. Геостатическое и динамическое, которые создаются тектоническими процессами. Геостатическое давление – это давление всего лежащего над точкой – создание большого напряжения в жидкостях или газах.

Капиллярные силы – так как вода лучше, чем нефть смачивает породы, сила поверхностного натяжения между породой и водой будет больше, чем между породой и нефтью. В связи с этим легко поднимаясь по капиллярам, вода может вытеснять нефть из пор. Но эти капиллярные силы при региональной миграции играют малую роль.

Всплывание нефти и газа в пласте-коллекторе. Из-за различной пластичности нефти и воды всплывание происходит по микро и макротрещинам и порам.

Изменение объема пор породы. Поры могут меняться из-за процессов цементации, перекристаллизации минералов и т.д.

Упругие силы расширения (напряжения флюидов). Жидкости и прежде всего вода могут незначительно, но сжиматься. Когда большие объемы воды в резервуаре, то даже незначительное снижение в нем давления вызывает значительное увеличение объема жидкости, что естественно будет сопровождаться ее миграцией.

Упругие силы расширения пород. Хотя коэффициент расширения пород еще ниже, чем воды, но при больших объемах пласта его упругие силы смогут оказать существенное влияние на миграцию жидкости в этом пласте.

Фильтрация происходит согласно законам Дарси в значительной степени: скорость одномерного движения жидкости прямо пропорциональна проницаемости пород через которые происходит фильтрация и перепаду давления и обратно пропорциональна вязкости.

Диффузия – стремление вещества выровнять свои концентрации. Диффузия по закону Фипа, согласно которому количество газа за время ∆t через поперечное сечение S, через которую происходит диффузия пропорциональная градиенту концентрации и толщине слоя.

Гравитация – сила тяжести. Если в результате миграции нефть и газ попадают в коллектор, формируя залежь, то газ будет выше нефти, даже если они будут иметь однофазный состав, то более легкие будут стремиться занять верхние части, а более тяжелые – нижние.

Гидравлический фактор – движение пластовых вод.

Энергия самого газа. Если нефть насыщена хорошо газом, то это фонтанирующие скважины.

Таким образом, основными факторами, обусловливающими миграционные процессы, являются: фазовое состояние и физико-химические свойства мигрирующей смеси; совокупность сил, вызывающих перемещение нефти и газа; наличие путей, по которым с наименьшим сопротивлением могут мигрировать углеводородные флюиды.

Важным вопросом является масштаб (расстояние) миграции нефти и газа, что необходимо рассматривать, исходя из конкретной геологической обстановки конкретного региона