- •1.Предмет оптика. Основные законы. Явление полного внутреннего отражения

- •2.Развитие взглядов на природу света. Корпускулярно-волновой дуализм света.

- •3.Интерференция световых волн. Когерентность. Усл. Max и min при интерференции света.

- •5.Способы получения когерентных источников

- •18.2.1. Опыт Юнга

- •18.2.2. Зеркала Френеля

- •18.2.3. Бипризма Френеля

- •6.Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона и равной толщины.

- •7. Применение интерференции света. Интерферометры Просветление оптики.

- •8. Принцип Гюйгенса — Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера Если λ - длина волны, b - размеры препятствия, l - расстояние от препятствия до точки наблюдения, то различают следующие ситуации:

- •9.Метод зон Френеля. Прямолинейноe распространение света

- •1 0. Дифракция Френеля на отверстии и диске

- •11. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •12. Дифракционная решетка

- •13. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.

- •14. Двойное лучепреломление

- •15 Призма Николя

- •17.Вращение плоскости поляризации

- •18 Тепловое излучение. Равновесность ти

- •19 Характеристики теплового излучения

- •20.Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело

- •21.Распределение энергии в спектре а.Ч.Т. Законы излучения а.Ч.Т.

- •22.Объяснение распределения излучательной способности по длинам волн (частот)

- •23.Квантовая гипотеза. Формула Планка для теплового излучения

- •26. Масса и импульс фотона. Эффект Комптона

- •27. Давление света. Опыт Лебедева

- •28 Корпускулярно-волновой дуализм

- •29.Открытие электрона. Модель атома томсона

- •30.Опыты резерфорда. Ядерная модель атома и ее недостатки

- •31.Закономерности в атомных спектрах. Спектральные серии излучения атома н. Эмпирическая формула Бальмера

- •32.Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца

- •34.Полная энергия электрона в атоме. Вывод формулы Бальмера-Ридберга

- •35,Успехи и недостатки теории Бора. Корпускулярно-волновой дуализм вещества. Формула Де-Бройля

- •37.Волновая функция и ее физический смысл.

- •39.Квантовая механика. Уравнение Шредингера

- •40.Движение свободной частицы

- •41.Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками»

- •42.Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер.

- •43.Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике.

- •44.Атом водорода по теории шредингера. Квантовые числа.

- •45. Основное(1s-) состояние электрона в атоме водорода

- •46. Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона.

- •47. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям

- •48.Периодическая система элементов Менделеева

- •49. Общие сведения о ядрах. Ядерные силы. Модели ядра

- •50.Дефект массы и энергия связи ядра

- •51.Естественная радиоактивность.Закон радиоактивного распада. Правила смещения.

- •52.Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц

- •53. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях

- •54. Цепная Ядерная Реакция. Ядерный реактор

- •55.Реакция синтеза атомных ядер.

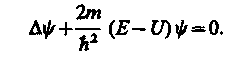

39.Квантовая механика. Уравнение Шредингера

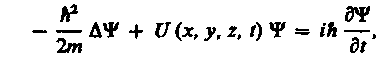

Основной характеристикой состояния атомов, молекул, элементарных частиц является -функция. Аналитическое выражение -функции в каждом конкретном случае можно получить путем решения волнового уравнения – основного уравнения квантовой механики, которое сформулировано в 1926 г. Э. Шредингером. Уравнение Шредингера, как и все основные уравнения физики, не выводится, а постулируется. Правильность этого уравнения подтверждается согласием с опытом получаемых с его помощью результатов, что, в свою очередь, придает ему характер закона природы. Уравнение Шредингера имеет вид

(217.1)

(217.1)

где ℏ=h/(2), т — масса частицы, — оператор Лапласа

![]()

i — мнимая единица, U (х, у, z, f) — потенциальная функция частицы в силовом поле, в котором она движется, Y (х, у, z, t) — искомая волновая функция частицы.

Уравнение

(217.1) справедливо для любой частицы (со

спином, равным 0; см. § 225), движущейся с

малой (по сравнению со скоростью света)

скоростью, т. е. со скоростью v<<c.

Оно дополняется

условиями, накладываемыми на волновую

функцию: 1) волновая функция должна быть

конечной, однозначной и непрерывной

(см. § 216); 2) производные

![]() должны быть непрерывны; 3) функция |Y|

должна быть интегрируема; это условие

в простейших случаях сводится к условию

нормировки вероятностей (216.3).

должны быть непрерывны; 3) функция |Y|

должна быть интегрируема; это условие

в простейших случаях сводится к условию

нормировки вероятностей (216.3).

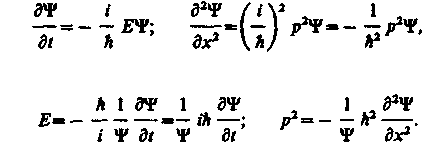

Чтобы прийти к уравнению Шредингера, рассмотрим свободно движущуюся частицу, которой, согласно идее де Бройля, сопоставляется плоская волна. Для простоты рассмотрим одномерный случай. Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль оси х, имеет вид (см. § 154)

(х, t) = Acos(t—kx), если в комплексной записи (x, t) = Aei(t-kx). Следовательно, плоская волна де Бройля имеет вид

![]() (217.2)

(217.2)

(учтено, что = E/ℏ, k = p/ℏ). В квантовой механике показатель экспоненты берут со знаком минус, но поскольку физический смысл имеет только |Y|2, то это (см. (217.2)) несущественно. Тогда

откуда

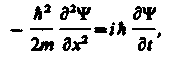

Используя взаимосвязь между энергией Е и импульсом р (Е = р2/(2m)) и подставляя выражения (217.3), получим дифференциальное уравнение

которое совпадает с уравнением (217.1) для случая U = 0 (мы рассматривали свободную частицу). Если частица движется в силовом поле, характеризуемом потенциальной энергией U, то полная энергия Е складывается из кинетической и потенциальной энергий. Проводя аналогичные рассуждения в используя взаимосвязь между Е и р (для данного случая р2/(2m) = Е-U), придем к дифференциальному уравнению, совпадающему с (217.1).

Приведенные рассуждения не должны восприниматься как вывод уравнения Шредингера. Они лишь поясняют, как можно прийти к этому уравнению. Доказательством правильности уравнения Шредингера является согласие с опытом тех выводов, к которым оно приводит.

Уравнение

(217.1) является общим уравнением Шредннгера.

Его также называют уравнением Шредингера,

зависящим от времени. Для многих

физических явлений, происходящих в

микромире, уравнение (217.1) можно упростить,

исключив зависимость Y

от времени,

иными словами, найти уравнение Шредингера

для стационарных

состояний —

состояний с

фиксированными значениями энергии. Это

возможно, если силовое поле, в котором

частица движется, стационарно, т. е.

функция U

= U(х,

у, z)

не зависит

явно от времени и имеет смысл потенциальной

энергии. В данном случае решение уравнения

Шредингера может быть представлено в

виде произведения двух функций, одна

из которых есть функция только координат,

другая — только времени, причем

зависимость от времени выражается

множителем

![]() ,

так что

,

так что

![]() (217.4)

(217.4)

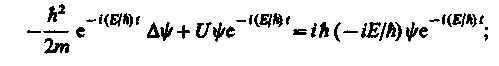

где Е — полная энергия частицы, постоянная в случае стационарного поля. Подставляя (217.4) в (217.1), получим

откуда после деления на общий множитель е и соответствующих преобразовании придем к уравнению, определяющему функцию :

(217.5)

(217.5)

Уравнение (217.5) называется уравнением Шредингера для стационарных состояний. В это уравнение в качестве параметра входит полная энергия Е частицы. В теории дифференциальных уравнений доказывается, что подобные уравнения имеют бесчисленное множество решений, из которых посредством наложения граничных условий отбирают решения, имеющие физический смысл. Для уравнения Шредингера такими условиями являются условия регулярности волновых функций: волновые функции должны быть конечными, однозначными и непрерывными вместе со своими первыми производными. Таким образом, реальный физический смысл имеют только такие решения, которые выражаются регулярными функциями ф. Но регулярные решения имеют место не при любых значениях параметра Е, а лишь при определенном их наборе, характерном для данной задачи. Эти значения энергии называются собственными. Решения же, которые соответствуют собственным значениям энергии, называются собственными функциями. Собственные значения Е могут образовывать как непрерыввый, так и дискретный ряд. В первом случае говорят о непрерывном, или сплошном, спектре, во втором — о дискретном спектре.