- •Функциональная теория частей речи Введение

- •1. Предмет и задачи морфологии

- •2. Первые восточно-славянские грамматики

- •3. Грамматика м.В. Ломоносова (1711 – 1755)

- •4. Развитие морфологической науки в XIX в.

- •5. Развитие морфологической науки в XX веке

- •Функциональная теория частей речи

- •1. Функциональные подходы к описанию системы частей речи

- •2. Коммуникативный логоцентризм категориального значения части речи (кзчр). Способы обобщения и предикации.

- •3. Грамматические концепты частей речи. Формы их существования в структуре русского языка.

- •4. Функциональный анализ содержания грамматических концептов частей речи в русском языке

- •5. Функциональная типология кзчр русского языка.

- •Фск темпоральности и фск аспектуальности

- •Время как мировоззренческая категория

- •Содержание категории аспектуальности

- •Способы глагольного действия

- •История изучения категории вида Семантическая структура фсп аспектуальности

- •Функционально-семантическая категория темпоральности

- •2) Семантическая структура фсг темпоральности

- •3) Грамматическое ядро поля темпоральности

- •4. Периферия поля темпоральности

- •6. Частные значения форм времени. Употребления форм времени

- •1) Настоящее

- •2) Прошедшее

- •3) Будущее

- •Фск залоговости

- •1. Семантика и структура поля залоговости

- •2. Лгк категории переходности – непереходности и её ментальный смысл

- •Комплекс модальных полей

- •1. Т.В.Парменова Практическая функциональная грамматика русского языка

- •2. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / Бондарко

- •3. Коммуникативная грамматика р.Я. / Золотова

- •Модальность имён существительных

- •1. Языковая гносеология имени существительного и фск модальности существительных

Функциональная теория частей речи

1. Функциональные подходы к описанию системы частей речи.

2. Коммуникативный логоцентризм категориального значения части речи (КЗЧР). Способы обобщения и предикации.

3. Грамматические концепты частей речи. Формы их существования в структуре русского языка.

3. 1. Грамматический концепт «сложное семиотическое образование».

3. 2. Грамматический концепт – двусторонняя единица грамматической системы языка.

4. Функциональный анализ содержания грамматических концептов частей речи в русском языке.

5. Функциональная типология КЗЧР русского языка.

Литература

Яцкевич Л. Ю. Категориальное значение частей речи в русском языке. Функционально-семантический подход

1. Функциональные подходы к описанию системы частей речи

Функции частей речи: сигнификативная (выражение мыслей, что отражают КЗЧР, как мы познаём мир через систему частей речи) и коммуникативная (части речи как единицы коммуникации).

Современная теория функциональной морфологии основывается на когнитивной (направление языкознания, которое исследует проблему соотношения языка и сознания, роль языка в концептуализации и категоризации мира, роль языка в познавательных процессах, в обобщении человеческого опыта) и коммуникативной лингвистике.

Эти подходы разрабатывались в отечественной лингвистике ещё со второй половины XIX века. Основы коммуникативно-смысловой классификации частей речи были заложены в работах Потебни, Щербы, Мещанинова и других исследователей. В зарубежной лингвистике этим занимались Карл Бюллер, Отто Есперсон, Эдмунд Сеппир, Гюстаф Гийом, Еже Курилович.

Процесс речевой коммуникации имеет свои грамматические основы, т.е. свои строевые элементы. Им и подчинены и грамматические категории языка, в том числе и части речи. Поэтому термин коммуникативная грамматика имеет два значения:

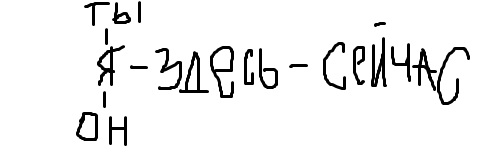

1) система коммуникативных категорий, отражающих строение речевого акта (Б. Рассел: говорящий, слушающий, объект речи – сообщение, место и время – участники коммуникации должны быть здесь и сейчас, мыры иформации – определённости - неопределённости);

2) аспект грамматического строя языка, который отражает коммуникативные свойства грамматических единиц, она рассматривает грамматический строй языка, как открытую нежёсткую систему, обладающую функциональной гибкостью в процессе речевой деятельности.

Семантика частей речи обязательно включает коммуникативный компонент (см. Коммуникативная грамматика русского языка / Золотова).

Возникновение и бурное развитие теории коммуникации и информации в середине XX века вызвало интерес к коммуникативной грамматике (см. Таубе Вычислительные машины и здравый смысл).

Изучение информационных процессов различных видов коммуникации создало предпосылки для более глубокого осознания важнейших коммуникативных категорий языкового общения, потому одним из основных принципов анализа языка является принцип коммуникативной относительности. Ю. Степанов: «Согласно современным лингвистическим представлений, акт речи является ядром всей системы языка». Бор и Планк ввели принцип коммуникативной относительности в физику: обязательно должна быть поправка на то, что человек наблюдает за атомами и пр. через определённую установку, а не непосредственно. То же и в языке: мы отражаем окружающий мир и свои мысли через грамматику, а не непосредственно.

Методы коммуникативно-смысловой классификации морфологических единиц до сих пор разработаны недостаточно.

На коммуникативную относительность первым обратил внимание Пешковский. Затем в 70-е годы его мысли развил А. В. Бондарко. Он разделил категории на коммуникативно-значимые (время и лицо) и незначимые (вид).

Существование частей речи в индоевропейских языках относится к ряду языковых аксиом. Но многие учёные время от времени подвергают сомнению их существование. Брюло считал, что часть речи – схоластика, от которой надо избавиться. Вместо этого он предлагал исследовать ономосеологические понятия, очищенные от грамматической формы. Мартине предлагал выделять функциональные классы (часть речи=член предложения) / дистрибутивные классы (что с чем сочетается).

Термин части речи унаследован из античной грамматики (partes orationis – части предложения/высказывания). Г. Гийом предлагал термин части языка, Ш. Бодье – лексические категории, Дюбуа – грамматические классы.

Описание КЗЧР описано в книгах Плунгян Общая морфология; Плунгян Грамматическая семантика языка; Кубрякова Язык и знание.

Говорить о семантике частей речи необходимо исходя из внутренних свойств частей речи.

Бахтин: «Мысль становится, дифференцируется, обогащается лишь в процессе становления, дифференциации, обобщения и расширения».

Основная проблема функциональной теории частей речи: основное назначение частей речи – осуществлять коммуникативную проекцию познаваемых объектов и отношений в наше языковое сознание и выражать грамматические концепты.

Коммуникативная проекция – это способ передачи сообщения от человека к человеку путём грамматического моделирования содержания этого сообщения, т.е. представления его в виде грамматических знаков с постоянной семиотической нагрузкой. Напр., дом, река, мальчик, лодка – несмотря на различие ЛЗ грамматически моделируют информацию одинаково, имеют одну и ту же коммуникативную проекции, имеют одинаковый грамматический концепт.

Языковое сознание – говорящих на одном языке имеет общее строение, которое формируется общими грамматическими концептами, которые лежат в основе КЗЧР. Их нельзя отменить или заменить по воле говорящего. Т.о., нельзя передать полноценное сообщение, минуя части речи. Части речи имеют облигаторный характер (обязательный).

Проекционный семантизм – им обладают не только части речи, но и лексические единицы. Напр., яблоко – этих фруктов миллионы, а слово одно.

Общим семантическим принципом классификации частей речи является способ участия в процессе коммуникации. Дифференциация слов по этому признаку и привела к грамматической классификации по этому признаку. В первобытном обществе имя=сообщение. Были так же и блуждающие частицы / детерминаторы (они стали местоимениями и частицами). Затем деление на имя и глагол. Имя распалось на существительное и прилагательное. И так далее.

Таким образом, все части речи имеют различную сигнификативную значимость.