- •Философия психологии

- •Содержание

- •Предисловие

- •Вместо введения вопросы и ответы

- •1. Зачем нужна новая методология?

- •2. Что такое психософия?

- •3. Каковы опорные точки «новой методологии»?

- •4. Почему это новая методология?

- •5. Каковы задачи новой методологии?

- •6. Как новая методология связана с онтологией и гносеологией?

- •7. Какой видит новая методология свою роль в развитии знаний о человеке?

- •Часть первая эволюция мысли

- •Глава первая мировоззрение Общие положения

- •Необходимое методологическое отступление (введение понятия «точка обзора»)

- •Религия

- •Философия

- •Таинство развития

- •Глава вторая анализ существующей методологии о формах познания

- •Теоремы закрытого системного познания

- •Поиски новой методологии

- •Часть вторая вехи психологии

- •Глава первая донаучная психология (первый этап)

- •Глава вторая опыт психоанализа (второй этап)

- •Методологический разбор системы психоанализа

- •Анализ методологической ситуации — психоанализ и будущее психотерапии

- •Глава третья постпсихоаналитическая ситуация (третий этап) Технологизация психоаналитической теории

- •Частный подход и новый взгляд на системность

- •Откровения венских раскольников

- •Глава четвертая «моя философия» (пролог четвертого этапа) Философия «Ты»

- •Философия «я»

- •Философия гештальта

- •Часть третья новая методология

- •Глава первая основания новой методологии Открытые и закрытые системы

- •Противоречие

- •Новый язык

- •Возможность

- •Промежуточное резюме

- •Глава вторая теория принципа Определение принципа

- •Овеществление и опредмечивание принципа

- •Методические указания

- •Метод принципа

- •Глава третья принципы Принципы центра и отношения

- •Принципы третьего и целостности

- •Принципы процесса и развития

- •Первый уровень развития, или первично открытая модель (пом).

- •Переход на второй уровень, или первый переход.

- •Второй уровень развития, или первично закрытая модель (пзм).

- •Третий уровень развития процесса, или вторично закрытая модель (взм).

- •Переход на четвертый уровень, или третий переход.

- •Четвертый уровень развития процесса, или вторичная открытая модель (вом).

- •Принцип способа существования

- •Часть четвертая гносеология и онтология

- •Глава первая новая методология в гносеологии Человек и предмет познания

- •Семантическое попе

- •Информация

- •Субъект

- •Трисубъект

- •Глава вторая новая методология в онтологии Онтологическая структура

- •Глава третья «вещи» Предмет гносеологии

- •Предмет идеализма

- •Заключение

- •Литература

Поиски новой методологии

Частный и закрыто-системный научные подходы, безусловно, важные и ценные инструменты человеческого познания. Но они не абсолютны, и мы просто не имеем права доверять им безоговорочно. Мы можем строить любые закономерности, и для нас они будут «истинными» («правдой»), но необходимо помнить, что они — эти закономерности — не более чем игра, в которой участвуют две стороны: одна, всесильная — вещи, другая — познающий, созерцающий причудливый рисунок действительного, выявляющий в нем лишь бесконечно малое. Это сторона нашего, в определенном смысле очень ограниченного познания и далеко не самого совершенного «зрения», которая ко всему прочему отягощена «знаниями» и «представлениями». Последним же не сидится на месте, и они безапелляционно вклиниваются в «чистое» познание, нарушая его гармонию уже готовыми схемами и шаблонами. Мы должны всегда помнить об этом и делать на это соответствующую скидку.

Какие же попытки создать новую методологию, способную описать функционирование открытых систем, предпринимались в философии?

Экзистенциалисты пошли на рискованный шаг: они отказались от закономерностей, предпочитая делать

122

«допущения», а не искать логические оправдания тем истинам, которые были найдены ими по большей части интуитивно и чувственно. Экзистенциализм активно утверждает, что «объективное» и «рассудочное» познание невозможно, что существует лишь «экзистенция» — которой и следует заниматься по мере сил. Но отказ от закономерностей не мог пройти бесследно, хаос мысли и движения — вот результат такого «отречения». Считанные единицы исследователей, принявших «главный допуск» экзистенциализма — «экзистенцию», не лишили себя права на целостный системный подход. Правда, и ограничения его они также не посчитали нужным иметь в виду. Речь идет в первую очередь о М. Хайдеггере, С. Эспинозе, к ним же можно отнести М. Бубера и К. Ясперса, а также, с определенными оговорками, С.Л. Франка и Л.И. Шестова. Другие же полностью попали в виртуальный поток увлекающей за собой экзистенции, самый яркий пример тому — Н. Бердяев.

Все это очень осложнило отношения внутри экзистенциального «лагеря». А как иначе? Противоречия без-основности, спор в отсутствие причины — вот главный тормоз этого направления. Никто из экзистенциалистов не удосужился цельно представить саму «экзистенцию». Понятно, что она «не может стать объектом», «не является предметом» ни для научного познания, ни для философского созерцания, она «есть свобода» и, следовательно, «не определима». Это все понятно, но если вы оперируете каким-то понятием, то хоть как-то, хоть косвенно, хоть через «отрицательные доказательства» представьте, что это такое. И если вы относитесь к одному направлению, к одной философии, почему понимание основного «допуска» столь отлично? «Множество тонких различий в понимании экзистенции», — говорит Дрек А. Кел-ли и приводит столь кардинальные отличия трактовки экзистенции Сартром, Хайдеггером и Мерло-Понти в

123

своей работе «Р. Цанер о философской антропологии»27, что сложно уловить в этом определении вообще что-либо общее, кроме исходного термина! Четкое определение экзистенции дает только диалектический материализм, правда эта четкость и есть противопоказание к использованию именно этого определения. Но оно фактически единственное...

С другой стороны, в экзистенциализме, несмотря на огромное количество минусов, появилось нечто совершенно новое, обладающее огромным потенциалом, то, чего совершенно не было в закрыто-системной философии прошлого. Появилось то, что стало открывать закрытые системы научного познания, словно консервные банки, ставить новые и новые проблемы, оптимистично толкать прогресс научного поиска вперед. Не отвечая на вопросы, экзистенциализм ясно раскрывает и показывает суть явлений. Благодаря ему мы наконец увидели содержание самого главного своего, антропологического, вопроса: «Что есть человек?» Раскрыть содержание этого вопроса — это уже новое качество научного поиска.

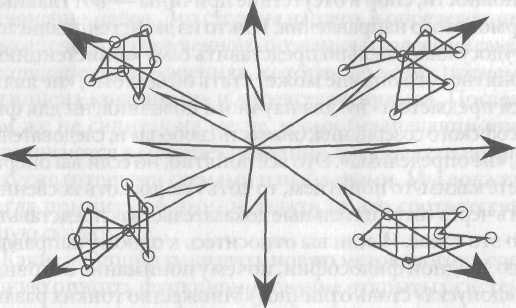

Рис 7. Экзистенциализм в отношении систем закрыто-системного познания

124

Речь прежде всего идет о, если так можно выразиться, «живых понятиях» (по образному выражению К. Яс-перса «приведенное к парению» мышление), которые активно вводят и используют экзистенциалисты. Эти «живые понятия», уже названные нами «экзистенциальными допусками», имеют такую общую черту: они очевидны для исследователя, но, не имея должной методологии, последний оказывается бессильным эти понятия доказать. Философ использует это «живое понятие» как «допущение», а если он сам и не считает его «допущением», то оперирует им как некой «очевидностью», которая может быть совершенно не очевидна для оппонента (тем более стоящего на противоположных позициях — в рамках закрыто-системного научного познания). «Живые понятия» не приобретают в экзистенциализме полного, ясного звучания. Как результат подобного небрежения к методологии, предмет исследования принижается, его достоинства выглядят сомнительными, а научный поиск попросту тормозится.

Первым и безусловным «допущением» экзистенциализма стала сама экзистенция. Впервые термин «экзистенция» в привычном его теперешнем понимании был применен Сёреном Кьеркегором. И до тех пор пока главным в этом термине было лишь представление об «экзистенции» как о «центральном ядре человеческого "Я"», «экзистенция» была лишь обычным допущением. Но как только исследователям стало очевидно, что «экзистенция» — это не просто какой-то компонент какой-то структуры, а прежде всего нечто «неосознаваемое и не объективируемое» и вместе с тем столь же реальное, как и все «осознаваемое и объективируемое», «экзистенция» превратилась в серьезное допущение.

Что произошло в этот момент? Произошло несколько весьма примечательных событий. Во-первых, экзистенция заиграла как принцип познания. Принцип, согласно которому для познания нет никаких препятствий —

125

нигде и ни в чем. Экзистенция, произведенная в чин методологического базиса процесса познания, объявила, что нет более необходимости в «объективном видении», возможности «пощупать» и «абсолютно понять», а после этого четко и ясно сформулировать познанное. Именно таким образом познание освободилось от привязки к привычным способам опосредования, которые всегда были (и остаются) жестко детерминированы специфичностью и чувствительностью органов чувств человека. Именно так экзистенциальный метод освободился от ограничений понятийной и знаковой систем. Кроме того, стала совершенно очевидной взаимосвязь (вплоть до степени подобия) экзистенции с понятием трансцендентного.

Второе «живое понятие» экзистенциализма может быть названо «Я и Ты». В этом случае с авторством намного проще — это Мартин Бубер. Это «открытие», сделанное Мартином Бубером, произвело на него самого очень сильное впечатление. «В то время я писал то, что писал, — вспоминал М. Бубер впоследствии, — будучи охваченным всепоглощающим вдохновением. А то, что дарует такое вдохновение, уже нельзя изменить ради точности. Ибо мы способны оценить лишь то, что можем приобрести, но не то, что может быть утрачено»28. В этих словах, кстати сказать, с особенной ясностью прослеживается реализация только что рассмотренной нами экзистенции как методологического средства.

Вместе с тем следует отметить, что все те же самые методологические сложности не позволили Мартину Бубе-ру как ученому уловить и утвердить в мысли это сошедшее на него метафизическое «откровение». Ему не удалось определить увиденную им реальность, придать ей фактическую научную значимость. Более того, в одноименной работе 1923 года он достаточно быстро ушел от того, что мы теперь стремимся понять под «живым понятием» «Я и Ты». М. Бубер обратился к отдельному

126

человеку и заменил этот свой принцип на собственное понимание экзистенции. Но в 1947 году, и тут, вероятно, сыграли роль исторические процессы, он публикует работу «Проблема человека», где после тщательного анализа тенденций и будущности философской антропологии возвращается к изначальному звучанию этого своего «живого понятия».

Итак, что же это такое — «Я и Ты»? Это «живое понятие», воплощающее в себе идею отношения. Впрочем, такая формулировка звучит достаточно грубо и даже убого, по крайней мере в сравнении с замыслом автора. Кроме того, она не поясняет того, что должна была бы пояснить. Но ни одно «живое понятие» и не может быть выражено в языке полностью и удовлетворительно (этому чуть ниже мы дадим соответствующее обоснование), поэтому нам приходится удовлетворяться «знаками» и «метафорами».

Вот как раскрывает свое видение этого принципа М. Бу-бер: «Ни одиночка как таковой, ни совокупность как таковая не являются фундаментальными фактами чековеческой экзистенции. То и другое, рассматриваемое само по себе, — всего лишь мощные абстракции. Одиночка есть факт экзистенции постольку, поскольку он вступает в жизненное отношение с другим одиночкой; совокупность есть факт экзистенции лишь постольку, поскольку она слагается из жизненных отношений человеческих единиц. Фундаментальным фактом человеческой экзистенции является "человек с человеком"... Она ("духовная деятельность", "искомая величина". — А.К., А.А.) коренится в том, что существо мыслит другое как другое, как именно это, определенное, иное существо, чтобы соединиться с ним в сфере, простирающейся за пределы их собственных сфер. Эту сферу, возникающую с тех пор, как человек стал человеком, я называю сферой Между (des Zwischen). Реализуя себя в весьма различной степени, эта искомая величина тем не менее является

127

первичной категорией человеческой действительности. Вот откуда должно выйти истинное Третье. Особое видение мира, на котором основано понятие "Между", обретается там, где отношения между человеческими личностями локализованы не во внутренней жизни индивидов (как это обычно бывает) и не в объемлющем и определяющем их мире всеобщего, но, по сути дела, между ними. "Между" — не вспомогательная конструкция, но истинное место и носитель межчеловеческого события (курсив наш. — А.К., АЛ.)»29.

Из этой цитаты очевидно, что хотя слово «отношение» и отражает в каком-то смысле содержание этого «живого понятия», оно не дает всей полноты понимания. Как видно из приведенной цитаты — «живое понятие» «Я — Ты» отражает процесс отношения между людьми, но оно также отражает и любые другие «отношения». И кроме этого, предопределяет появление отношений — появление «Третьего», как пишет Бубер, появление всего — через это отношение. И это действительно фундаментальное методологическое образование, впрочем, как и другие, возникшие на поле экзистенциализма, плохо определенное.

Мы еще будем говорить об этом впоследствии, здесь же давайте попробуем конкретизировать несколько моментов, а именно: образование чего бы то ни было невозможно без формирования отношений; отношения сами по себе есть нечто принципиально новое, то, чего раньше не было; отношения — это то, что есть везде, где что-то есть; отношения по сути своей аналогичны друг другу, а человек — феноменальный носитель яркой манифестации этого принципа (кстати, применительно к человеку М. Бубер называет это «живое понятие» «Диалогом»).

И, наконец, рассмотрим третье «живое понятие» экзистенциализма методологического толка, которое бы следовало указать здесь именно как «допущение». Ко-

128

нечно, этот принцип так же «очевиден», как и вышеперечисленные, но можно представить, насколько тяжело его принять строгому и рассудительному «мыслителю». Во многом это обусловлено причиной, уже частично раскрытой нами при рассмотрении третьей теоремы закрытого системного познания, причиной чрезвычайной стойкости одной абсурдной мысли, весьма крепко сидящей в нашем сознании, — мысли о том, что мир надо представлять себе так («объективно отражать»), как это делает «нормальный» человек.

Метафорически, образно это «живое понятие» можно назвать «пространственно-временное измерение». Но, как и любое экзистенциальное допущение (тем более родственное трансцендентному), оно распространяется на все, то есть на все «измерения», вне зависимости от того, способен ли их уловить и воспринять человек или нет. Методологически более правильно, наверное, было бы говорить даже не о «пространственно-временном измерении», поскольку пространство и время — это частный случай данного феномена, а о «живом понятии» «измерения». Впрочем, и такое название вряд ли удовлетворит наши ожидания.

Наиболее ясно и полно «живое понятие» «измерения» было представлено Серверой Эспинозой. Причем, что интересно, это «живое понятие» у Эспинозы логично вытекает из только что представленного нами буберского «Я и Ты».

Вот что пишет Сервера Эспиноза: «..."Я" существует не само по себе, а в окружении других, которые с тем же правом могут говорить о своем времени и своем пространстве. Пространство и время — реальности, распределенные между людьми. Потому лучше сказать, что человек не существует, а сосуществует с себе подобными в том сплетении связей, из которых выткана любая человеческая жизнь... Пространственно-временное измерение — единственная дверь, через которую человеческая

129

личность может выйти в мир своего существования. Для каждой жизни в отдельности оно представляется чем-то физическим, которое, хотим мы того или нет, навязывает нам свою реальность и заставляет с ним считаться... Пространство и время — координаты, образующие человеческое "где". Без пространства и времени невозможно развитие человеческой личности» (курсив наш. — А.К., А.А.У0.

Итак, методологическое допущение — «живое понятие» «измерения» (по Эспинозе — «пространства и времени») — представляет собой способ существования. Мы будем говорить об этом позже, здесь же отметим: время и пространство оцениваются не как «форма существования материи», а как форма или, точнее, — способ нашего с вами человеческого существования. И это еще не все, право говорить о своем «времени и пространстве» показывает нам перспективу, где никто не лишен этого «права» говорить о своем измерении. Это своего рода гарант «личной неприкосновенности», суверенности личного бытия — это способ существования!. Способ жизни, если угодно. А если так, если это высочайшая ценность, то покуситься на нее, произвольно ее менять или навязать невозможно. В таком виде это «живое понятие», конечно, еще нельзя назвать принципом в собственном смысле этого слова.

130