- •Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие (Monocytozoa)

- •Тип Саркодовые (Sarcodina)

- •Тип Жгутиковые (Flagellata)

- •Тип Инфузории (Infusoria)

- •Тип Споровики (Sporozoa)

- •Тип Кишечнополостные (Coelenterаtа)

- •Классификация типа Кишечнополостные

- •Класс Сосальщики (Trematodes)

- •Тип Круглые черви (Nemathelminthes)

- •Тип Кольчатые черви(Annelides )

- •Тип Моллюски (Mollusca)

- •Классификация типа Моллюски (Mollusca)

- •Тип Членистоногие (Arthropoda)

- •Классификация типа членистоногих (Arthropoda)

- •Класс Ракообразные (Crustacea)

- •Класс Паукообразные (Arachnoidea)

- •Класс Насекомые. (Insecta )

- •Подтип Бесчерепные (Acrania). Класс Ланцетники или Головохордовые (Cephalochordata)

- •Класс Рыбы (Pisces)

- •Класс Земноводные (Amphibia)

- •Класс Пресмыкающиеся (Reptilia)

- •Класс Птицы (Aves).

- •Класс Млекопитающие (Mammalia)

- •Вопросы для самоконтроля

- •Строение вирусов

- •По спиральному типу построено большинство вирусов, поражающих растения, и некоторые вирусы бактерий.

- •Виды вирусов в зависимости от генетического аппарата.

- •Этапы существования вируса

- •Вирус иммунного дефицита человека (вич)

- •Плазмиды. Вироиды. Прионы

- •Вопросы для самоконтроля:

Царство Животные

Зоология – наука о животных

Зоология – это наука, изучающая строение, образ жизни, размножение, разнообразие и практическое знание животных.

Значение животных может быть положительным и отрицательным. Можно привести массу примеров, доказывающих это. Среди животных много возбудителей и переносчиков болезней человека.

Животные и растения произошли от общих предков, поэтому в их строении и жизнедеятельности много общего: клеточное строение, химический состав, обмен веществ, наследственность, изменчивость, раздражимость. Однако, есть и отличия: клетки животных не имеют клеточных стенок, пластид, вакуолей с вакуолярным соком; питаются животные только готовыми органическими веществами (гетеротрофное питание); рост у животных происходит на определенных стадиях развития, а не в течение всей жизни; животные в отличие от растений способны к активному передвижению, для них характерно наличие разнообразных органов.

Необходимо отметить многообразие царства животных, включающих в себя около двух миллионов видов, что привело к созданию научной систематики животных. Царство животных включает два подцарства (одноклеточные и многоклеточные), подцарства делятся на типы, типы – на классы, классы на – отряды, отряды – на семейства, семейства – на роды, роды – на виды. Таким образом, наивысшими систематическими категориями в зоологии является царство, подцарства и типы. Число видов в разных типах неодинаково.

При характеристике различных систематических групп животных необходимо постоянно помнить «эволюционное дерево», в основе которого стоят простейшие (схема 3):

Схема. 3. Эволюционное дерево животных

Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие (Monocytozoa)

Простейшие – это эукариоты, тело которых морфологически представлено одной клеткой, а функционально соответствует целому организму. Они включают в себя свыше 30 тыс. видов.

Процветание простейших обусловлено как приспособлениями к разнообразным условиям среды (идиоадаптациями), так и возникновением в эволюции ряда морфофункциональных усложнений (ароморфозов): увеличение числа органов движения (реснички у инфузорий); усложнение ядерного аппарата (увеличение числа ядер и их полиплоидизация у саркодовых и инфузорий, появление ядер с различными функциями у инфузорий).

Наиболее характерными чертами для одноклеточных животных являются следующие:

1. Одноклеточность. Организм простейших состоит из одной клетки, основными компонентами которой являются цитоплазма и одно или несколько ядер. Поверхность клетки образована более плотным слоем цитоплазмы.

2. Целостность организма. Клетка простейшего – самостоятельная особь, выполняющая все функции целостного организма, в то время как клетки многоклеточного животного составляют только часть целого. Поэтому простейшие наряду с общими органеллами, характерными для любых клеток – митохондрий, центросом, рибосом, имеют органеллы специального назначения – сократительные и пищеварительные вакуоли.

3. Микроскопически малые размеры (от 3 до 150 мкм в основном).

4. Широкая распространенность в природе. В морях, океанах, в пресных водоемах и во влажной среде живут простейшие. Общим условием обитания для всех них является жидкая среда – вода солевых и пресных водоемов, влага в почве, кровь или полостная жидкость живых существ.

5. Явление раздражимости проявляются у простейших в виде таксисов, т.е. движение или к раздражителю, или от него.

6. Питание осуществляется либо путем заглатывания твердых пищевых частиц, либо путем всасывания растворенных питательных веществ всей поверхностью клетки.

7. Прохождение сложных циклов развития.

8. Наличие бесполого и полового размножения.

9. Способность к инцистированию. Образование цист заключается в том, что клетки округляются, покрываются плотной оболочкой и впадают в состояние покоя.

10. Паразитизм. Около 3000 простейших ведут паразитический образ жизни, питаясь соками своих хозяев.

Простейшие подразделяются на 4 типа: корненожки, жгутиковые, инфузории и споровики. В основу этой классификации положено главным образом различие в способах передвижения.

Тип Саркодовые (Sarcodina)

Известно около 10 тыс. видов корненожек. Наиболее типичными представителем корненожек является обыкновенная амеба, обитающая в пресных водах (рис. 27 А).

|

|

А – Амёба обыкновенная: 1 – ядро; 2 – сократительная вакуоль; 3 – заглатываемые пищевые частицы; 4 – пищеварительные вакуоли; 5 – ложноножки. |

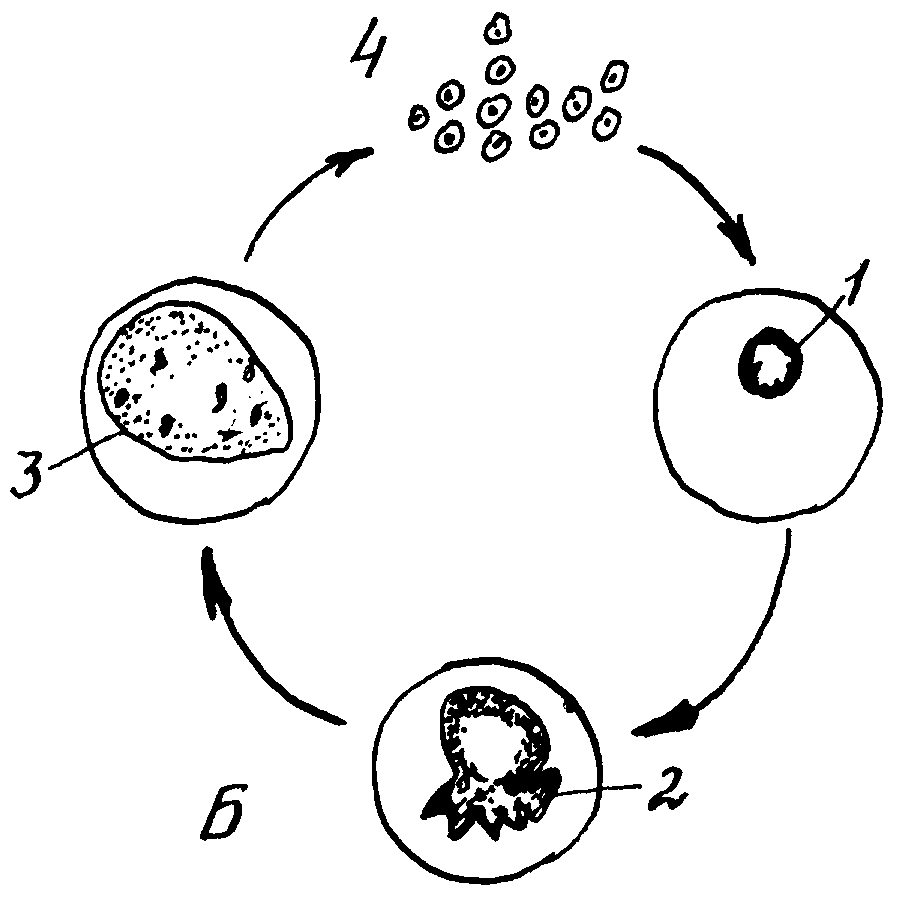

Б – стадии эритроцитарного цикла малярийного плазмодия: 1 – ст. кольца; 2 – ст. амёбовидного шизонта; 3, 4 – образование мерозоитов и выход их в кровь. |

|

|

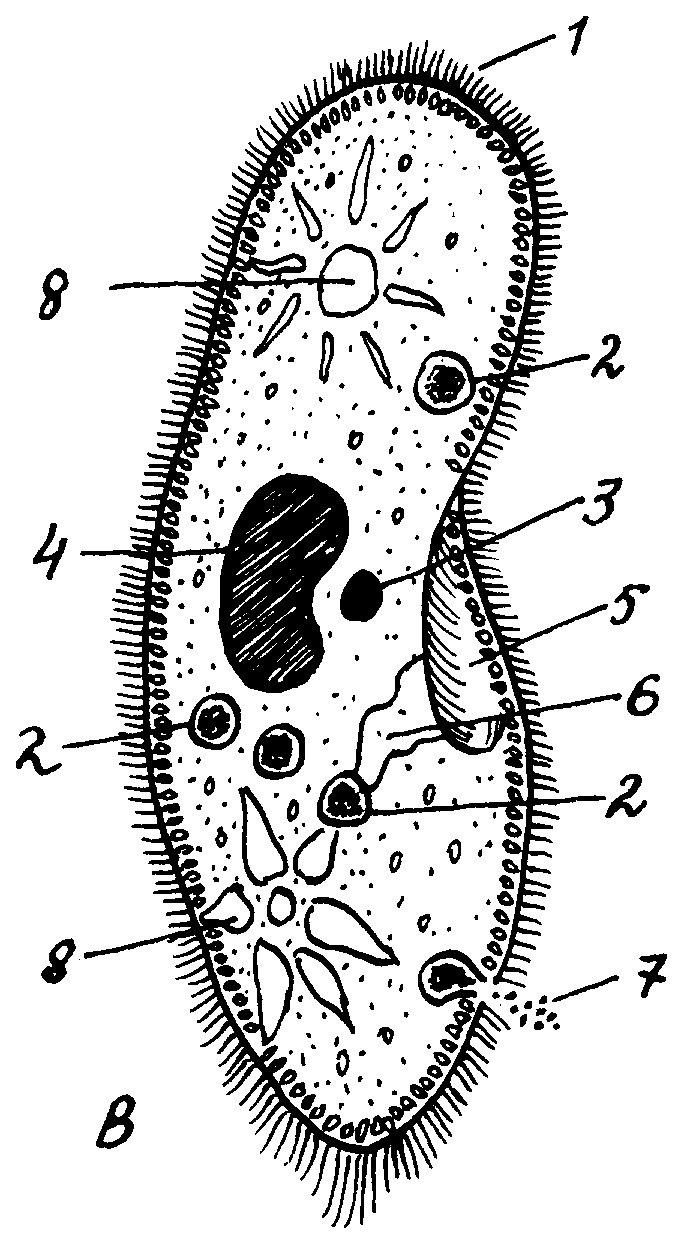

В – Инфузория-туфелька: 1 – реснички; 2 – пищеварительные вакуоли; 3 – микронуклеус; 4 – макронуклеус; 5 – клеточный рот; 6 – клеточная глотка; 7 – порошица; 8 – сократительные вакуоли. |

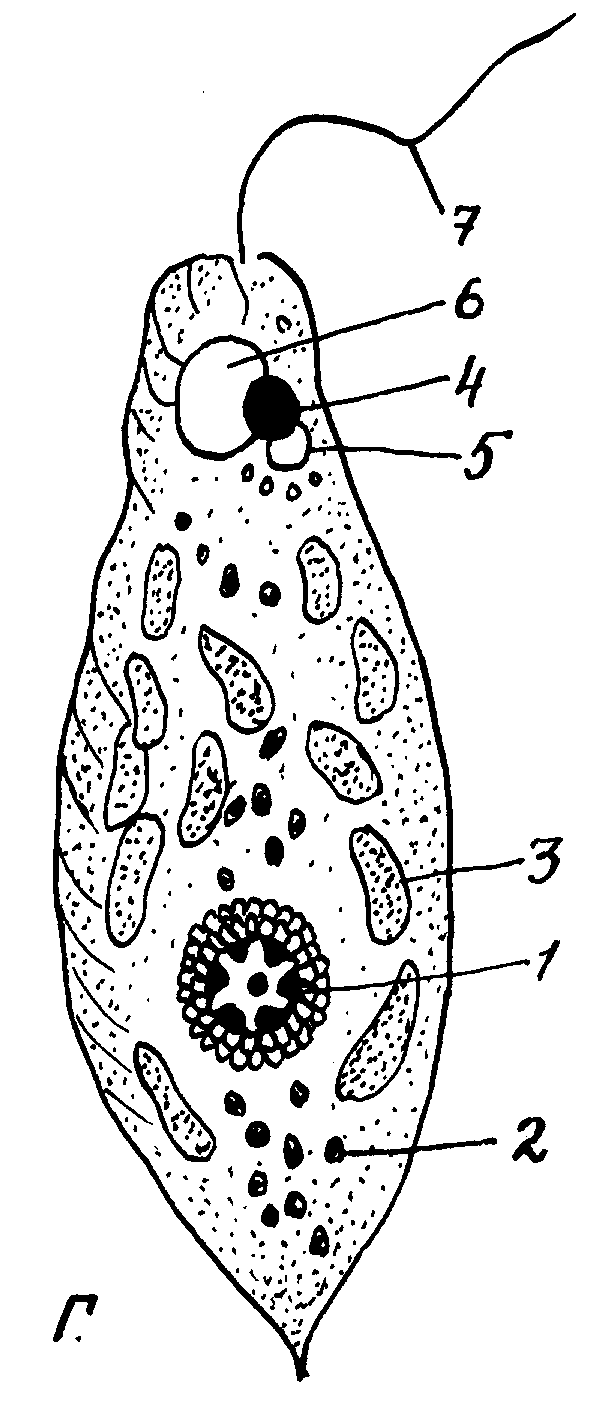

Г – Эвглена зелёная: 1 – ядро; 2 – зёрна углевода; 3 – хлоропласты; 4 – глазок (стигма); 5 – сократительная вакуоль; 6 – резервуар; 7 – жгутики. |

Рис. 27. Одноклеточные животные

Тело ее покрыто элементарной мембраной, под которой находится цитоплазма с различными включениями. Наружный, более вязкий однородный слой цитоплазмы называется эктоплазмой, а внутренний зернистый и более жидкий – эндоплазмой. Экто- и эндоплазма могут переходить в друг друга благодаря коллоидным свойствам цитоплазмы. Эта способность цитоплазмы лежит в основе образования ложноножек, с помощью которых амеба передвигается. У многих плавающих простейших ложноножки выполняют функцию ловчих аппаратов. Питается амеба бактериями, одноклеточными водорослями или др. простейшими. Захватывается пища ложноножками на любом участке тела. Вокруг пищевого комочка, попавшего в цитоплазму, образуется пищеварительная вакуоль – пузырек с пищеварительными ферментами, выделяемыми цитоплазмой. Непереваренные остатки пищи выбрасываются также в любом месте тела амебы.

Регуляция осмотического давления внутри тела амебы осуществляется с помощью сократительных вакуолей. Концентрация растворенных веществ в теле амебы выше, чем в окружающей среде, поэтому вода непрерывно поступает в цитоплазму через наружную мембрану благодаря разности осмотического давления внутри и вне тела амебы. Избыток воды, вместе с продуктами обмена веществ, выводятся наружу сократительными вакуолями. Размножается амеба делением надвое, то есть бесполым путем. При неблагоприятных условиях амеба превращается в цисту (инцистируется).

В теле человека обитает множество амеб – амеба ротовая, амеба кишечная, амеба дизентерийная. Первые две амебы не приносят особого вреда человеку они питаются перевариваемой пищей и кишечными бактериями. Дизентерийная амеба может вызывать болезнь дизентерию (амебиаз). Расселяются амебы с помощью цист, выходящих из кишечника вместе с фекалиями.

Таким образом, человек заражается амебиазом при несоблюдения правил личной гигиены.