- •Раздел 1. Электрические цепи с линейными элементами

- •Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока

- •Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока

- •Вопросы для самоконтроля и задачи для самостоятельного решения

- •К вопросу «Измерение сопротивлений»

- •1. Делитель напряжения

- •2. Мост Уитстона

- •К вопросам «Измерение токов» и «Измерение напряжений»

- •Схемы с общим эмиттером и с общей базой

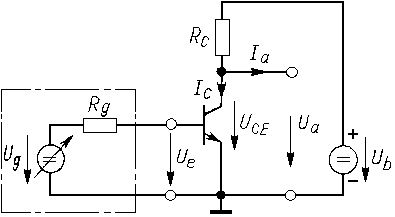

Схемы с общим эмиттером и с общей базой

Имеются три основные схемы включения транзистора в усилительные цепи. В зависимости от того, присоединен ли эмиттер, коллектор или база к общей точке, различают соответственно схемы с общим эмиттером, коллектором или базой. Рассмотрим две из этих разновидностей схем, так как они образуют основу устройств на транзисторах. Для наглядности рассмотрения будем исходить из n-p-n-транзисторов и используем p-n-p-транзисторы только там, где это необходимо. Во всех схемах можно заменить n-p-n-транзисторы на p-n-p-транзисторы, поменяв одновременно полярность питающих напряжений (и электролитических конденсаторов). Параметром, который можно положить в основу рассмотрения, является напряжение база-эмиттер в рабочей точке UBE, составляющее для кремниевых транзисторов ~0,6 В, а для германиевых – примерно 0,2 В. Кроме того, необходимо учесть, что обратный ток германиевых транзисторов намного больше, чем у кремниевых.

Принцип работы

Полная схема с

общим эмиттером. Коэффициент усиления

по напряжению А

= Uа

/Ue

= –S(Rс||rCЕ),

где rCЕ

– сопротивление перехода коллектор-эмиттер.

Входное сопротивление rе

= rВЕ

(rВЕ

– сопротивление база-эмиттер). Выходное

сопротивление rа

= Rс||rCЕ.

Если входное напряжение повысить на небольшую величину Ue, то коллекторный ток увеличится. Поскольку выходные характеристики проходят почти горизонтально, можно сделать допущение о том, что ток коллектора IC зависит только от Ue, но не зависит от UBE. Тогда увеличение IC составит

IC SUBE = SUe.

Так как коллекторный ток источника напряжения протекает через сопротивление Ro то падение напряжения на Rc тоже повышается и выходное напряжение Ua возрастает на величину

Ua = –ICRC –SRCUe.

Таким образом, схема обеспечивает коэффициент усиления по напряжению

А = Ua/Ue –SRC.

Для анализа схемы установим взаимосвязь между входными и выходными величинами транзистора:

Ib = Ib(UBE, UCE), IC = IC(UBE, UCE).

Полные дифференциалы равны

![]() (1)

(1)

![]() (2)

(2)

Учитывая введенные выше обозначения и

пренебрегая обратной передачей (![]() ),

получим основные уравнения

),

получим основные уравнения

![]()

Эту систему уравнений можно записать в матричной форме:

![]() .

.

Согласно теории четырехполюсников, приведенная выше матрица коэффициентов называется Y-матрицей. Наряду с ней используется также Н-матрица:

![]() .

.

Между элементами этих матриц существуют следующие взаимосвязи:

![]()

Упрощенное

изображение

![]()

При этом получим

![]() .

.

Разрешив это уравнение относительно

![]() ,

определим коэффициент усиления по

напряжению

,

определим коэффициент усиления по

напряжению

![]() . (3)

. (3)

Для граничного случая, когда

![]() находим

А = – SRC.

Таким образом, коэффициент усиления по

напряжению пропорционален падению

напряжения на коллекторном сопротивлении

RC.

находим

А = – SRC.

Таким образом, коэффициент усиления по

напряжению пропорционален падению

напряжения на коллекторном сопротивлении

RC.

Поясним полученное соотношение с помощью числового примера. Нужно рассчитать коэффициент усиления по напряжению при IС = 1 мА и RC = 5 кОм. Известно, что крутизна определяется как

![]() ,

,

где UT=26 мВ – тепловой потенциал. Тогда при токе, равном 1 мА, находим S = 1 мА/26 мВ = 38,5 мА/В.

При токе 1 мА типовое значение rСЕ равно 100 кОм. По формуле (3) определяем коэффициент усиления по напряжению

А = –38,5мА/В (5кОм||100кОм) = –183.

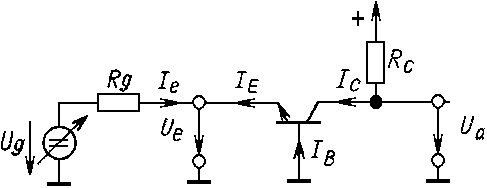

Схема с общей

базой. Коэффициент усиления по напряжению

A=S(RC||RCE);

входное сопротивление re1/S;

выходное сопротивление ra

RC.

dIe = –dIE = –dIB – dIC, dUBE = –dUe, dUCE = dUa – dUe dUa = –dICRC.

Используя основные уравнения (1) и (2), найдем

![]() .

.

При RC << rСЕ получим приближенно

re 1/S = rBE/,

что совпадает с результатом проведенного качественного анализа схемы.

Выходное сопротивление равно

![]() .

.

При Rg 0 из этой формулы получим rа = RC || rCE, что имеет место также в схеме с общим эмиттером. Повышению выходного сопротивления препятствует Rg, так как оно обеспечивает отрицательную обратную связь по току.

Вследствие малого входного сопротивления схема с общей базой на низких частотах применяется редко. В высокочастотной области она обладает некоторыми преимуществами перед схемой с общим эмиттером.

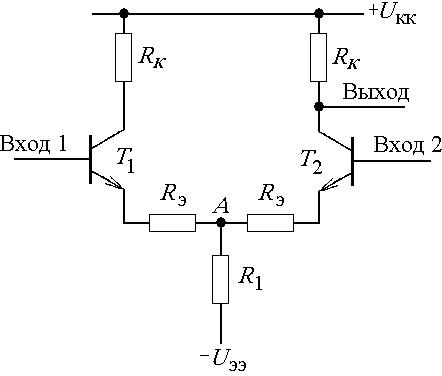

Дифференциальные усилители

Дифференциальный усилитель – это широко известная схема, используемая для усиления разности напряжений двух входных сигналов. В идеальном случае выходной сигнал не зависит от уровня каждого из входных сигналов, а определяется только их разностью. Запомните несколько общепринятых терминов: когда уровни сигналов на обоих входах изменяются одновременно, то такое изменение входного сигнала называют синфазным; дифференциальный или разностный входной сигнал называют еще нормальным или полезным. Хороший дифференциальный усилитель обладает высоким коэффициентом ослабления синфазного сигнала (КОСС), который представляет собой отношение выходного полезного сигнала к выходному синфазному сигналу, при условии что полезный и синфазный входные сигналы имеют одинаковую амплитуду. Обычно КОСС определяют в децибелах. Диапазон изменения синфазного входного сигнала задает допустимые уровни напряжения, относительно которого должен изменяться входной сигнал.

Дифференциальные усилители используют в тех случаях, когда слабые сигналы можно потерять на фоне шумов. Примерами таких сигналов являются цифровые сигналы, передаваемые по длинным кабелям (кабель обычно состоит из двух скрученных проводов), звуковые сигналы (в радиотехнике понятие «балансный» импеданс обычно связывают с дифференциальным импедансом 600 Ом), радиочастотные сигналы (двухжильный кабель является дифференциальным), напряжения электрокардиограмм, сигналы считывания информации из магнитной памяти и многие другие. Дифференциальный усилитель на приемном конце восстанавливает первоначальный сигнал, если синфазные помехи не очень велики. Дифференциальные каскады широко используют при построении операционных усилителей, которые мы рассматриваем ниже. Они играют важную роль при разработке усилителей постоянного тока (которые усиливают частоты вплоть до постоянного тока, т. е. не используют для межкаскадной связи конденсаторы): их симметричная схема по сути своей приспособлена для компенсации температурного дрейфа.

Классический

транзисторный дифференциальный

усилитель

Чему равен коэффициент усиления этой схемы? Его нетрудно подсчитать: допустим, на вход подается дифференциальный сигнал, при этом напряжение на входе 1 увеличивается на величину uвх (изменение напряжения для малого сигнала по отношению ко входу 2). До тех пор пока оба транзистора находятся в активном режиме, потенциал точки А фиксирован. Коэффициент усиления можно определить иначе, если заметить, что входной сигнал оказывается дважды приложенным к переходу эмиттер-база любого транзистора: Кдиф = Rк/2(rэ+Rэ). Сопротивление резистора Rэ обычно невелико (100 Ом и меньше), а иногда этот резистор вообще отсутствует. Дифференциальное напряжение обычно усиливается в несколько сотен раз.

Кдиф=Uвых/(U1–U2)=Rк/2(Rэ+rэ);

Ксинф=Rк/(2R1+Rэ+rэ);

КОССR1(Rэ+rэ).

Сопротивление резистора Rк выбрано так, чтобы коллекторный ток покоя можно было взять равным 100 мкА. Как обычно, для получения максимального динамического диапазона потенциал коллектора установлен равным 0,5Uкк. У транзистора Т1 коллекторный резистор отсутствует, так как выходной сигнал снимается с коллектора другого транзистора. Сопротивление резистора R1 выбрано таким, что суммарный эмиттерный ток равен 200 мкА и поровну распределен между транзисторами, когда входной (дифференциальный) сигнал равен нулю. Коэффициент усиления дифференциального сигнала равен 30, а коэффициент усиления синфазного сигнала равен 0,5. Если исключить из схемы резисторы 1,0 кО.м, то коэффициент усиления дифференциального сигнала станет равен 150, но при этом уменьшится входное (дифференциальное) сопротивление с 250 до 50 кОм (если необходимо, чтобы величина этого сопротивления имела порядок мегаом, то во входном каскаде можно использовать транзисторы Дарлингтона).

Напомним, что в несимметричном усилителе с заземленным эмиттером при выходном напряжении покоя 0,5Uкк максимальное усиление равно 20Uкк, где Uкк выражено в вольтах. В дифференциальном усилителе максимальное дифференциальное усиление (при Rэ=0) вдвое меньше, т. е. численно равно двадцатикратному падению напряжения на коллекторном резисторе при аналогичном выборе рабочей точки. Соответствующий максимальный КОСС (при условии, что Rэ=0) также численно в 20 раз превышает падение напряжения на R1.

Операционные усилители

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Предварительные сведения об обратной связи и операционных усилителях

Понятие «обратная связь» (ОС) откосится к числу распространенных, оно давно вышло за рамки узкой области техники и употребляется сейчас б широком смысле. В системах управления обратная связь используется для сравнения выходного сигнала с заданным значением и выполнения соответствующей коррекции. В качестве «системы» может выступать что угодно, например процесс управления движущимся по дороге автомобилем – за выходными данными (положением машины и ее скоростью) следит водитель, который сравнивает их с ожидаемыми значениями и соответственно корректирует входные данные (с помощью руля, переключателя скоростей, тормоза). В усилительной схеме выходной сигнал должен быть кратен входному, поэтому в усилителе с обратной связью входной сигнал сравнивается с определенной частью выходного сигнала.

1. Предварительные сведения об обратной связи

Отрицательная обратная связь – это процесс передачи выходного сигнала обратно на вход, при котором погашается часть входного сигнала. Может показаться, что это глупая затея, которая приведет лишь к уменьшению коэффициента усиления усилителя. Именно такой отзыв получил Гарольд С. Блэк, который в 1928 г. попытался запатентовать отрицательную обратную связь. «К нашему изобретению отнеслись так же, как к вечному двигателю» (журнал IEEE Spectrum за декабрь 1977 г.). Действительно, отрицательная обратная связь уменьшает коэффициент усиления, но при этом она улучшает другие параметры системы, например устраняет искажения и нелинейность, сглаживает частотную характеристику (приводит ее в соответствие с нужной характеристикой), делает поведение схемы предсказуемым. Чем глубже отрицательная обратная связь, тем меньше внешние характеристики усилителя зависят от характеристик усилителя с разомкнутой обратной связью (без ОС), и в конечном счете оказывается, что они зависят только от свойств самой схемы ОС. Операционные усилители обычно используют в режиме глубокой обратной связи, а коэффициент усиления по напряжению в разомкнутой петле ОС (без ОС) достигает в этих схемах миллиона.

Цепь ОС может быть частотно-зависимой, тогда коэффициент усиления будет определенным образом зависеть от частоты (примером может служить предусилитель звуковых частот в проигрывателе со стандартом RIIA); если же цепь ОС является амплитудно-зависимой, то усилитель обладает нелинейной характеристикой (распространенным примером такой схемы служи логарифмический усилитель, в котором в цепи ОС используется логарифмическая зависимость напряжения UБЭ от тока IК в диоде или транзисторе). Обратную связь можно использовать для формирования источника тока (выходной импеданс близок к бесконечности) или источника напряжения (выходной импеданс близок к нулю), с ее помощью можно получить очень большое или очень малое входное сопротивление. Вообще говоря, тот параметр, по которому вводится обратная связь, с ее помощью улучшается. Например, если для обратной связи использовать сигнал, пропорциональный выходному току, то получим хороший источник тока.

Обратная связь может быть и положительной; ее используют, например, в генераторах. Как ни странно, она не столь полезна, как отрицательная ОС. Скорее она связана с неприятностями, так как в схеме с отрицательной ОС на высокой частоте могут возникать достаточно большие сдвиги по фазе, приводящие к возникновению положительной ОС и нежелательным автоколебаниям. Для того чтобы эти явления возникли, не нужно прикладывать большие усилия, а вот дли предотвращения нежелательных автоколебаний прибегают к методам коррекции.

После этих общих замечаний рассмотрим несколько примеров использования обратной связи в операционных усилителях.

2. Операционные усилители

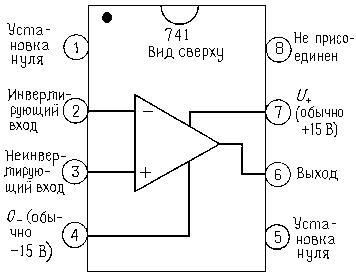

Интегральная

схема в корпусе мини-DIP

с двухрядным расположением

выводов

Важнейшие правила

Сейчас мы познакомимся с важнейшими правилами, которые определяют поведение операционного усилителя, охваченного петлей обратной связи. Они справедливы почти для всех случаев жизни.

Во-первых, операционный усилитель обладает таким большим коэффициентом усиления по напряжению, что изменение напряжения между входами на несколько долей милливольта вызывает изменение выходного напряжения в пределах его полного диапазона, поэтому не будем рассматривать это небольшое напряжение, а сформулируем правило I:

I. Выход операционного усилителя стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна нулю.

Во-вторых, операционный усилитель потребляет очень небольшой входной ток (ОУ типа 741 потребляет 0,08 мкА, ОУ со входами на полевых транзисторах – порядка пикоампер); не вдаваясь в более глубокие подробности, сформулируем правило II:

II. Входы операционного усилителя ток не потребляют.

Здесь необходимо дать пояснение: правило I не означает, что операционный усилитель действительно изменяет напряжение на своих входах. Это невозможно. (Это было бы несовместимо с правилом II.) Операционный усилитель «оценивает» состояние входов и с помощью внешней схемы ОС передает напряжение выхода на вход, так что в результате разность напряжений между входами становится равной нулю (если это возможно).

Эти правила создают достаточную основу для рассмотрения схем па операционных усилителях. О предосторожностях, которые необходимо соблюдать при работе с ОУ, мы поговорим позже, после того как рассмотрим основные схемы включения ОУ.

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

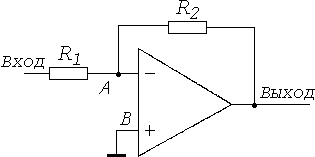

Инвертирующий усилитель

1. Потенциал точки В равен потенциалу земли, следовательно, согласно правилу I, потенциал точки А также равен потенциалу земли.

2. Это означает, что: а) падение напряжения на резисторе R2 равно Uвых, б) падение напряжения на резисторе R2 равно Uвх.

3. Воспользовавшись теперь правилом II, получим Uвых/R2=– Uвх /R1, или коэффициент усиления по напряжению = Uвых /Uвх =–R2 /R1. Чаще всего точку В лучше заземлять не непосредственно, а через резистор. Однако сейчас это не имеет для нас значения.

Итак, анализ схемы на ОУ оказался даже чересчур простым. Он, правда, не позволяет судить о том, что на самом деле происходит в схеме. Для того чтобы понять, как работает обратная связь, представим себе, что на вход подан некоторый уровень напряжения, скажем 1В. Для конкретизации допустим, что резистор R1 имеет сопротивление 10 кОм, а резистор R2 – 100 кОм. Теперь представим себе, что напряжение на выходе решило выйти из повиновения и стало равно 0 В. Что произойдет? Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения, с помощью которого потенциал инвертирующего входа поддерживается равным 0,91 В. Операционный усилитель фиксирует рассогласование по входам, и напряжение на его выходе начинает уменьшаться. Изменение продолжается до тех пор, пока выходное напряжение не достигнет значения –10 В, в этот момент потенциалы входов ОУ станут одинаковыми и равными потенциалу земли. Аналогично если напряжение на выходе начнет уменьшаться и дальше и станет более отрицательным, чем –10 В, то потенциал на инвертирующем входе станет ниже потенциала земли, в результате выходное напряжение начнет расти.

Как определить входной импеданс рассматриваемой схемы? Оказывается, просто. Потенциал точки А всегда равен 0 В (так называемое мнимое заземление, или квазинуль сигнала). Следовательно, Zвх =R1. Как подсчитать выходной импеданс вы не знаете, но для этой схемы он равен нескольким долям ома.

Следует отметить, что полученные результаты справедливы и для сигналов постоянного тока – схема представляет собой усилитель постоянного тока. Поэтому, если источник сигнала смещен относительно земли (источником является, например, коллектор предыдущего каскада), у вас может возникнуть желание использовать для связи каскадов конденсатор (иногда такой конденсатор называют блокирующим, так как он блокирует сигнал постоянного тока, а передает сигнал переменного тока). Немного позже (когда речь пойдет об отклонениях характеристик ОУ от идеальных), вы узнаете, что в тех случаях, когда интерес представляют только сигналы переменного тока, вполне допустимо использовать блокирующие конденсаторы.

Схема, которую мы рассматриваем, называется инвертирующим усилителем. Недостаток этой схемы состоит в том, что она обладает малым входным импедансом, особенно для усилителей с большим коэффициентом усиления по напряжению (при замкнутой цепи ОС), в которых резистор R1, как правило, бывает небольшим. Этот недостаток устраняет схема, представленная ниже.

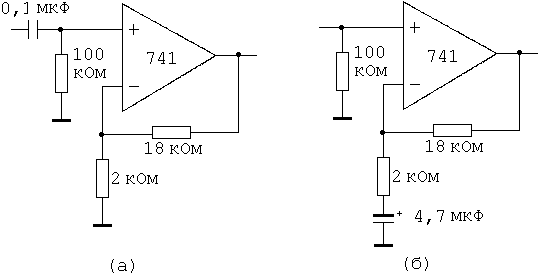

Неинвертирующий усилитель

Усилитель переменного тока. Если усиливаются только сигналы переменного тока, то можно уменьшить коэффициент усиления для сигналов постоянного тока до единицы, особенно если усилитель обладает большим коэффициентом усиления по напряжению. Это позволяет уменьшить влияние всегда существующего конечного «приведенного ко входу напряжения сдвига». Для схемы, представленной на рис. (б), точке –3 дБ соответствует частота 17 Гц; на этой частоте импеданс конденсатора равен 2 кОм. Обратите внимание, что конденсатор должен быть большим. Если для построения усилителя переменного тока использовать неинвертирующий усилитель с большим усилением, то конденсатор может оказаться чрезмерно большим. В этом случае лучше обойтись без конденсатора и настроить напряжение сдвига так, чтобы оно было равно нулю.

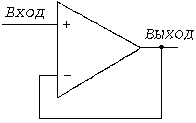

Повторитель

Усилитель с единичным коэффициентом усиления называют иногда буфером, так как он обладает изолирующими свойствами (большим входным импедансом и малым выходным).

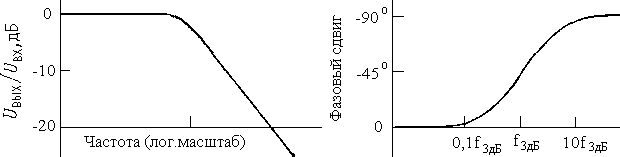

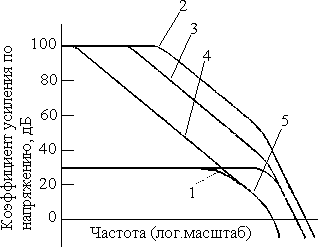

Частотная коррекция усилителей с обратной связью

Если попытаться графически изобразить

зависимость коэффициента усиления по

напряжению при разомкнутой петле

обратной связи от частоты для нескольких

операционных усилителей, то получим

кривые, подобные показанным ниже справа.

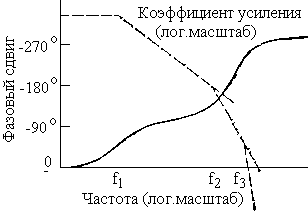

Даже поверхностный взгляд на представленные

диаграммы Боде (кривые зависимости

коэффициента усиления я фазы от частоты

с использованием логарифмического

масштаба) позволяет сделать заключение,

что операционный усилитель типа 741 хуже

остальных,

Зависимость коэффициента усиления и фазового сдвига от частоты

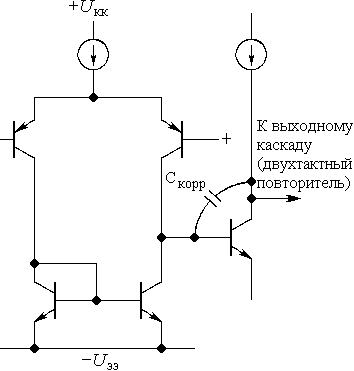

В операционном усилителе (а в общем, в любом многокаскадном усилителе) начиная с некоторой частоты наблюдается спад коэффициента усиления, обусловленный тем, что усилительный каскад для сигналов, поступающих от источника, имеющего конечный импеданс, является емкостной нагрузкой, и, таким образом, каскад эквивалентен фильтру низких частот. Например, часто входной каскад представляет собой дифференциальный усилитель с нагрузкой в виде токового зеркала (см. схему LM358, изображенную на рис. 3.49), который работает на второй каскад, представляющий собой схему с общим эмиттером. Теперь допустим, что конденсатор, обозначенный на схеме как Ск, исключен. Высокий выходной импеданс входного каскада, а также емкость перехода Cвх.э и емкость обратной связи Скб последующего каскада образуют фильтр низкой частоты. Точка –3 дБ на характеристике этого фильтра лежит в диапазоне от 100 Гц до 10 кГц.

Уменьшение реактивного сопротивления конденсатора при увеличении частоты вызывает появление спада характеристики с наклоном 6 дБ/октава. На достаточно высоких частотах (которые могут не превышать 1 кГц) импеданс коллекторной нагрузки имеет емкостной характер, в связи с этим KU=gmXc, т. е. спад усиления пропорционален 1/f. Кроме того, выходной сигнал будет сдвинут по фазе на 90o относительно входного. (Спаду усиления соответствует нижний участок («хвост») характеристики RС-фильтра низкой частоты, в котором сопротивление R есть эквивалентное выходное сопротивление источника, к которому подключена емкостная нагрузка. Однако в схеме не обязательно должны присутствовать реальные резисторы.)

Здесь вот в чем задача: если этот усилитель включить, например, по схеме повторителя, то возникнут автоколебания. Это связано с тем, что на некоторой частоте фазовый сдвиг при разомкнутой петле обратной связи достигает 180°, при этом коэффициент усиления еще превышает единицу (на этой частоте отрицательная обратная связь превращается в положительную). Этого достаточно для того, чтобы возникла автогенерация колебаний, так как на этой частоте любой сигнал будет сам себя наращивать, проходя по петле обратной связи.

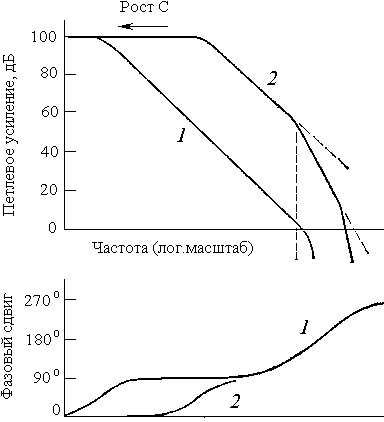

Критерий устойчивости. Критерий устойчивости усилителя с обратной связью выглядит следующим образом: фазовый сдвиг усилителя при разомкнутой петле обратной связи не должен превышать 180° на частоте, при которой коэффициент передачи цепи обратной связи равен единице. Этот критерий трудней всего удовлетворить, когда усилитель включен как повторитель, так как при этом коэффициент передачи в петле обратной связи равен коэффициенту усиления при разомкнутой петле обратной связи, т. е. наибольшему значению. В операционном усилителе с внутренней коррекцией критерий устойчивости удовлетворяется даже в том случае, когда эти усилители включают по схеме повторителей; в них с помощью простой резистивной схемы обратной связи можно получить любое значение коэффициента усиления при замкнутой цепи обратной связи, при этом они будут работать устойчиво и в них не будут возникать колебания. Мы уже упомянули выше, что для этого намеренно смещают начало спада усиления таким образом, чтобы точка –3 дБ лежала в области низких частот – обычно в диапазоне от 1 до 20 Гц. Покажем, как этого добиваются

1 –

скорректированный усилитель; 2 –

нескорректированный усилитель

Классический

входной каскад ОУ со схемой коррекции

Если сместить характеристику так, чтобы коэффициенту усиления, равному единице, соответствовала точка –3 дБ начала второго участка спада усиления (–12 дБ/октава), то в худшем случае (для схемы повторителя) запас по фазе будет равен 45°, так как на частоте, соответствующей усилению –3 дБ, RC-фильтр вносит сдвиг по фазе на 45°. Следовательно, запас по фазе равен 180°–(90°+45°), причем сдвиг фазы на 90° будет почти на всем участке характеристики после главного полюса.

Коэффициент

усиления при 1 – замкнутой цепи ОС

(нескорректированный ОУ); 2 – разомкнутой

цепи ОС (нескорректированный ОУ); 3 –

разомкнутой цепи ОС (коррекция для 30

дБ); 4 – разомкнутой цепи ОС (для единичного

усиления; 5 – замкнутой цепи ОС (коррекция

для 30 дБ).

Нескорректированные операционные усилители. Если операционный усилитель используется в схеме, для которой коэффициент усиления при замкнутой петле обратной связи больше единицы (не повторитель), то нет необходимости столь сильно смещать вершину характеристики (соответствующую «граничной» частоте фильтра низкой частоты) в область низких частот, так как критерий устойчивости в этом случае выполнить легче из-за меньшей величины коэффициента передачи цепи обратной связи (рис. справа).

Если коэффициент усиления при замкнутой цепи обратной связи равен 30 дБ, то коэффициент передачи петли обратной связи (равный отношению коэффициента усиления при разомкнутой цепи обратной связи к коэффициенту усиления при замкнутой цепи обратной связи) для такой схемы меньше, чем для повторителя, поэтому вершина характеристики может располагаться в области более высоких частот. В этом случае делают так, чтобы коэффициент усиления усилителя при разомкнутой петле обратной связи достигал 30 дБ (а не 0 дБ) на частоте, соответствующей следующей точке перегиба характеристики операционного усилителя. Как видно из графика, это означает, что в большей части диапазона частот величина коэффициента усиления при разомкнутой цепи обратной связи больше и усилитель имеет большую полосу пропускания (Точнее, полоса всей схемы сохраняется постоянной. Если коррекцию не ослабить (по сравнению с повторителем), то полоса будет существенно сужена.). Промышленность выпускает операционные усилители как в скорректированном, так и в нескорректированном варианте (например, ОУ типа 748 – это нескорректированный ОУ типа 741, то же самое можно сказать о следующих типах ОУ: 308 (312), 3130 (3160) и. т.п.); для нескорректированных операционных усилителей даются рекомендации по выбору емкостей внешних конденсаторов в зависимости от значений коэффициента усиления при замкнутой цепи обратной связи. Этими рекомендациями полезно воспользоваться в тех случаях, когда нужно расширить полосу пропускания и обеспечить большое усиление. Можно также использовать «подкорректированные» ОУ, например типа 349 или 357, в которых обеспечена внутренняя коррекция для значений коэффициента усиления при замкнутой цепи обратной связи, превышающих некоторый минимум (К>5 для ОУ типа 349 и 357).

Коррекция по типу

"полюс–нуль"

характеристики.

Иногда лучший результат,

чем при однополюсной коррекции

характеристики, можно получить, если

использовать схему коррекции, которая

сначала обеспечит спад усиления (наклон

–6 дБ/октава после полюса характеристики),

а затем, начиная с некоторой частоты,

ровную характеристику (нуль характеристики)

выше частоты, соответствующей

1 –

коэффициент усиления при разомкнутой

цепи ОС; 2 – полный отклик; 3 – отклик

схемы с коррекцией угла наклона.

Частотная характеристика цепи обратной связи

1 –

схема ОС (коэффициент усиления при

замкнутой цепи ОС, если Кн=);

2 –

коэффициент усиления при разомкнутой

цепи ОС.

Если бы частотная характеристика схемы с обратной связью была горизонтальной, то усилитель находился бы на грани неустойчивости, так как в точке пересечения кривых их взаимный наклон составлял бы 12 дБ/октава. Конденсатор обеспечивает пересечение кривых под углом 6 дБ/октава и гарантирует тем самым устойчивость схемы. Особенно важно не забывать об этом при разработке дифференциаторов, так как в идеальном дифференциаторе коэффициент усиления при замкнутой цепи обратной связи нарастает с подъемом 6 дБ/октава; на некоторой промежуточной частоте необходимо ослабить дифференцирующие свойства схемы, а на высоких частотах обеспечить спад усиления с наклоном –6 дБ/октава. Интеграторы в этом отношении не создают никаких проблем, так как сами по себе обеспечивают спад усиления –6 дБ/октава. Нужно очень постараться, чтобы вызвать автоколебания в интеграторе!