- •Введение

- •1. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью

- •1.1. Радиусы автомобильного колеса

- •1.2. Реакции опорной поверхности

- •1.3. Момент сопротивления качению

- •1.4. Коэффициент сопротивления качению

- •Коэффициент сопротивления качению для различных дорог

- •1.5. Продольная реакция и режим качения колеса

- •Ведущий

- •Нейтральный

- •Тормозной

- •1.6. Сила и коэффициент сцепления шины с дорогой

- •Коэффициент сцепления для различных дорог

- •2. Силы, действующие на автомобиль в процессе движения

- •2.1. Сила сопротивления качению

- •2.2. Сила сопротивления подъему

- •2.3. Сопротивление воздушной среды

- •Коэффициенты обтекаемости и площади лобового сопротивления

- •2.4. Внутренние силы сопротивления

- •Механические потери двс

- •Трение в узлах

- •Привод механизмов

- •2.5. Продольные усилия ведущих колес

- •2.6. Уравнение силового баланса

- •2.7. Приведенная сила инерции

- •2.8. Уравнение мощностного баланса

- •2.9. Распределение нормальных реакций дороги на передние и задние колеса

- •3. Режим работы и характеристики двигателя

- •3.1. Режим работы двигателя

- •3.2. Управление крутящим моментом двигателя

- •3.3. Скоростные характеристики

- •3.4. Топливные характеристики

- •3.5. Эксплуатационный режим работы

- •4. Динамика прямолинейного движения

- •4.1. Динамический паспорт автомобиля

- •4.2. Разгон автомобиля

- •Р ис. 22. Характеристика ускорений

- •4.3. Особенности автомобилей с гидромеханической трансмиссией

- •4.3.2. Показатели к характеристики рабочего процесса

- •4.4. Оценочные показатели и характеристики разгонных и скоростных свойств автомобиля

- •5. Топливная экономичность

- •5.1. Измерители топливной экономичности

- •5.2. Уравнение расхода топлива

- •5.3. Оценочные показатели и характеристики топливной экономичности автотранспортных средств

- •5.4. Эксплуатационные нормы расхода топлива

- •Значение линейных норм расхода топлива

- •6. Экологическая безопасность

- •6.1. Значение экологической безопасности автомобиля

- •6.2. Вредные вещества и источники их выделения

- •6.3. Влияние режима работы двигателя на токсичность отработавших газов

- •6.4. Влияние скоростного режима работы двигателя на экологическую безопасность

- •6.5. Показатели и характеристики выброса вредных веществ

- •Относительная опасность некоторых вредных веществ

- •6.6. Уравнение выброса вредных компонентов отработавших газов

- •6.7. Экологическая характеристика токсичности установившегося движения

- •6.8. Токсичность отработавших газов при различных режимах работы двигателя автомобиля

- •7. Тормозные свойства автомобиля

- •7.1. Классификация режимов торможения

- •7.2. Уравнение торможения

- •7.3. Торможение при неполном использовании сил сцепления

- •7.4. Торможение с полным использованием сил сцепления

- •7.5. Основные фазы процесса торможения

- •7.6. Тормозной путь автомобиля

- •7.7. Распределение тормозных усилий между осями

- •8. Проходимость автомобиля

- •8.1. Проходимость автомобиля и ее значение

- •8.2. Показатели проходимости

- •Автомобили

- •8.3. Взаимодействие колеса с грунтом

- •8.4. Преодолевание пороговых препятствий

- •8.5. Пути повышения проходимости

- •9. Плавность хода

- •9.1. Плавность хода и ее значение

- •9.2. Измерители плавности хода

- •9.3. Колебания автомобиля

- •9.4. Способы повышения плавности хода автомобиля

- •10. Динамика криволинейного движения

- •10.1. Значение и особенности криволинейного движения

- •10.2. Силы и моменты, обеспечивающие поворот

- •10.3. Боковой увод колеса

- •10.4. Кинематические параметры криволинейного движения

- •10.5. Силы инерции при криволинейном движении

- •10.6. Боковые реакции на колесах в процессе поворота

- •10.7. Крен кузова при криволинейном движении

- •11. Управляемость и маневренность

- •11.1. Поворачиваемость автомобиля

- •11.2. Критическая скорость по условиям управляемости

- •11.3. Колебания управляемых колес вследствие их дисбаланса

- •11.4. Автоколебания управляемых колес

- •11.5. Колебания управляемых колес вследствие кинематического несоответствия подвески и рулевого управления

- •11.6. Стабилизация управляемых колес

- •11.7. Углы установки колес

- •11.8. Маневренность автотранспортных средств

- •Р ис.79. Угол горизонтальной гибкости

- •12. Устойчивость автомобиля

- •12.1. Основные виды устойчивости автомобиля

- •12.2. Критическая скорость по боковому скольжению

- •12.3. Критическая скорость движения по опрокидыванию

- •13. Контрольные вопросы

- •13.1. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью

- •13.2. Силы, действующие на автомобиль в процессе движения

- •13.3. Режим работы и характеристики двигателя

- •13.4. Динамика прямолинейного движения

- •Топливная экономичность

- •13.6. Экологическая безопасность

- •13.7. Тормозные свойства автомобиля

- •9. Что понимается под временем срабатывания тормозного привода?

- •13.8. Проходимость автомобиля

- •13.9. Плавность хода

- •13.10. Динамика криволинейного движения

- •13.11. Управляемость и маневренность автомобиля

- •13.12. Устойчивость автомобиля

1.4. Коэффициент сопротивления качению

Коэффициент сопротивления качению является основным показателем сил сопротивления, возникающих при перекатывании колес по опорной поверхности. Его значение зависит от конструкции и технического состояния шины, режима качения, типа и состояния опорной поверхности.

На дорогах с твердым покрытием основное значение имеет конструкция шины, ее техническое состояние и режим качения.

К конструктивным факторам, определяющим сопротивление качению, относятся: конструкция каркаса (тип, расположение нитей и число слоев корда), а также толщина протектора. При прочих равных условиях снижению коэффициента сопротивления качению способствует: радиальное расположение нитей корда, уменьшение числа слоев корда, использование низкогистерезисной резины и увеличение размеров шины (прежде всего ее диаметра).

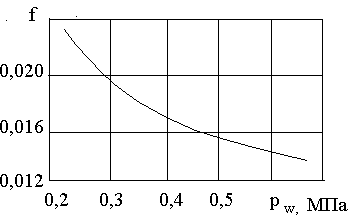

К основным факторам технического состояния шины, влияющим на сопротивление качению, относятся: внутреннее давление воздуха в шине и износ протектора по высоте. При снижении внутреннего давления воздуха (рw) возрастают деформации шины, в результате чего увеличиваются гистерезисные потери и повышается коэффициент сопротивления качению (рис. 3).

Увеличение износа протектора по высоте, наоборот, способствует снижению потерь в шине и уменьшению коэффициента сопротивления качению. При 100 % износе протектора значение f примерно на 20 - 25% ниже, чем у новой шины.

К основным факторам режима качения колеса можно отнести, прежде всего, величину крутящего момента и скорость движения.

Рис. 3. Влияние давления воздуха в шине на коэффициент

сопротивления качению

При увеличении крутящего момента коэффициент немного увеличивается, т.к. шина при этом деформируется не только в вертикальном но и по окружности. При большой величине передаваемого момента элементы протектора проскальзывают по дороге, и на трение в области контакта также затрачивается дополнительная мощность. Однако, как показывают эксперименты, значительный рост коэффициента сопротивления качению наблюдается лишь при скоростях движения свыше 50 - 60 км/ч. а интенсивный - свыше 100 км/ч. Для определения его величины была предложена проф. Н.А. Яковлевым эмпирическая формула:

f = fo(1 + Va/1500), (8)

где fo - коэффициент сопротивления качению при относительно малой скорости движения;

Vа - скорость движения автомобиля, м/с.

При движении автомобиля по дорогам с твердым покрытием коэффициент f немного увеличивается с уменьшением давления воздуха в шине. Наглядное представление о влиянии типа и состояния опорной поверхности на сопротивление качения дает табл. 1.

Таблица 1

Коэффициент сопротивления качению для различных дорог

Тип |

Состояние опорной поверхности |

F |

Асфальтобетон |

хорошее |

0,012-0,018 |

Булыжник |

хорошее |

0,025-0,030 |

Грунтовая дорога |

сухая укатанная после дождя |

0,025-0,035 0,050-0,150 |

Песок |

сухой сырой |

0,150-0,300 0,060-0,150 |

Снег |

укатанный целина |

0,030-0,050 0,180-0,250 |

Лед |

- |

0,150-0,030 |