- •2.3.1 Фракционный состав

- •2.3.2. Групповой состав

- •2.3.3. Гетероатомные соединения нефти и природного газа

- •2.3.4. Техническая характеристика нефтей

- •2.3.5. Классификация нефтей

- •3. Химизм и механизмы основных процессов технологии природных энергоносителей и углеродных материалов

- •3.1. Термические процессы

- •3.1.1. Термический крекинг и пиролиз углеводородов

- •3.1.2. Сажеобразование

- •3.1.3. Полукоксование и коксование тги

- •3.2. Каталитический крекинг и алкилирование углеводородов

- •3.2.1. Каталитический крекинг

- •3.2.2. Алкилирование парафинов олефинами

- •3.2.3. Алкилирование по ароматическому атому углерода

- •3.3. Процессы, связанные с переносом водорода

- •3.3.1. Гидрирование

- •3.3.2. Риформинг

- •3.3.3. Гидрокрекинг нефтяных остатков

- •3.3.4. Деструктивно-гидрогенизационная переработка тги

- •3.4. Окисление углеродсодержащих веществ

- •3.4.1. Выветривание и самовозгорание углей

- •3.4.2. Окисление и стабилизация топлив и масел

- •3.5. Газификация горючих ископаемых

- •3.6. Синтезы на основе оксида углерода и водорода

3.6. Синтезы на основе оксида углерода и водорода

Синтезы на основе оксида углерода и водорода являются гетерогенно-каталитическими процессами, протекающими с выделением большого количества тепла. В зависимости от применяемых катализаторов из оксидов углерода и водорода можно получать широкий спектр предельных углеводородов (от метана до твердых парафинов), различные спирты (С1-С20), карбоновые кислоты, сложные эфиры, альдегиды, кетоны, олефины. В качестве катализаторов чаще всего используются металлы восьмой группы. Синтез можно осуществлять при атмосферном и повышенном давлениях в интервале температур 160-325љњС. Получение углеводородов из СО и Н2 носит название синтез Фишера-Тропша (ФТ-синтез). Основными реакциями ФТ-синтеза являются: Получение углеводородов из СО и Н2 носит название синтез Фишера-Тропша (ФТ-синтез). Основными реакциями ФТ-синтеза являются:

(2n+1)H2 + nCO CnH2n+2 + nH2O

2nH2 +nCO CnH2n + nH2O

(n+1)H2 +2nCO CnH2n+2 + nCO2

2nH2 + 2nCO CnH2n + nCO2.

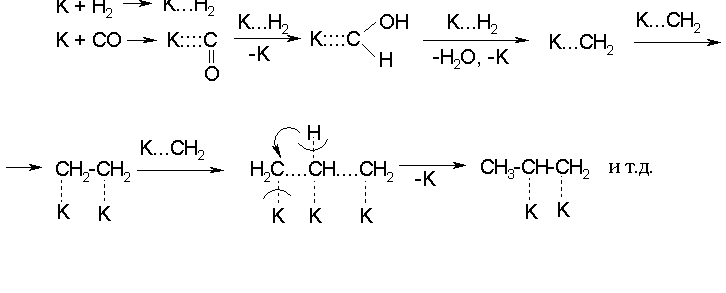

При 200-300љњС и давлении 1-2,5љМПа реакцию можно считать практически необратимой. Состав продуктов определяется, главным образом, применяемым катализатором и временем контакта. При катализе кобальтовым катализатором, нанесенным на кизельгур, преимущественно образуются парафины (75-80љмас.%) и вода. В то же время железный катализатор (гранулированный, порошкообразный, в виде стружки) приводит к образованию олефинов с положением двойной связи на конце молекулы (60-70љмас.%) и диоксида углерода. Это различие, по-видимому, можно объяснить более высокой гидрирующей способностью кобальтового катализатора по сравнению с железным. На практике применяют почти исключительно железный катализатор. Во-первых, он много дешевле кобальтового. Во-вторых, теплопроводность железного катализатора заметно выше кобальтового. Это устраняет области локальных перегревов на железном катализаторе. В состав катализаторов помимо основного (базового) металла входят различные добавкиљ- промоторы. Промоторы способствуют образованию развитой поверхности катализатора, препятствуют рекристаллизации его активной фазы, увеличивают скорость реакции, повышают селективность процесса по целевым продуктам. Например, для железных катализаторов в качестве таких промоторов используют К2СО3 в количестве до 1љмас.% по отношению к железу. При этом обнаруживается увеличение сорбции водорода на поверхности катализатора. Это приводит к снижению селективности по низшим парафинам и к возрастанию ее по олефинам. Продукты, полученные в ФТ-синтезе, представляют собой набор газообразных (углеводороды С1-С4), жидких и твердых веществ. Твердые веществаљ- это синтетический парафин. Жидкие продукты делятся на две фракции: 1)љбензиновую или когазин-1 (пределы кипения от 40 до 180љњС); 2)љмасляную или когазин-2 (пределы кипения от 180 до 320љњС). Образуется также до 5љмас.% кислородсодержащих соединений. Предложено много вариантов механизма гетерогенно-каталитической реакции Фишера-Тропша. Практически все они предполагают образование метиленовых радикалов из СО и Н2 на поверхности катализатора и их последующую конденсацию, проходящую через хемосорбированные частицы. В целом механизм включает стадии хемосорбции, превращения частиц на поверхности и десорбции продукта реакции, например:

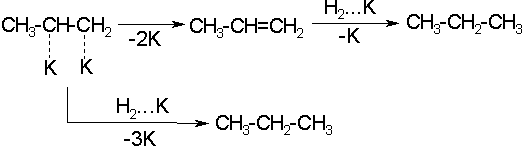

Сорбированная молекула углеводорода может или гидрироваться, давая парафин, или десорбироваться, образуя -олефин, который, в свою очередь, способен к каталитическому гидрированию до парафина:

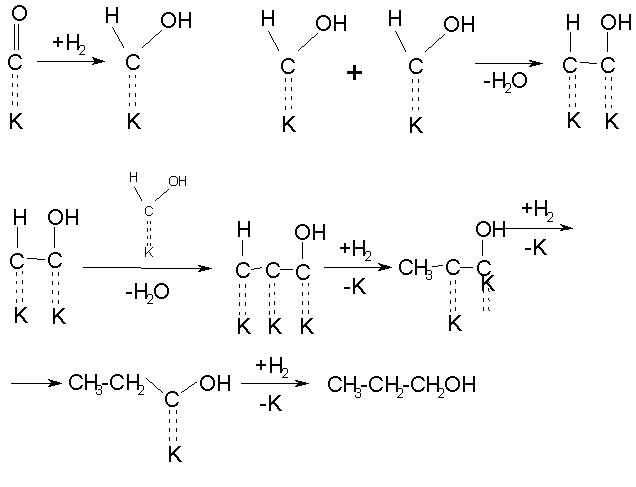

При избытке водорода рост цепи преждевременно прекращается, и получаются более легкие насыщенные углеводороды. При избытке оксида углерода образуется больше высших углеводородов с заметной долей олефинов, а также увеличивается выход кислородсодержащих веществ. Применение катализаторов оксидного типа (ZnO, Al2O3, V2O5, ZnO-Al2O3-MoO3) позволяет ориентировать процесс в сторону преимущественного образования спиртов:

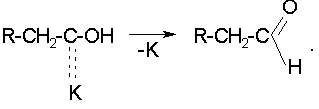

Побочное образование карбонильных веществ может объясняться десорбцией поверхностных соединений без участия водорода:

Частным случаем этого процесса является синтез метанола

СО + Н2 СН3ОН,

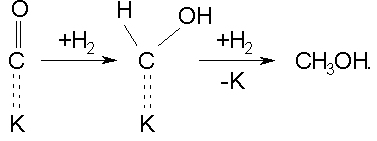

который осуществляется при 370-420љњС и давлении 20-35љМПа с катализатором ZnO-Cr2O3. Реакция образования метанола сильно экзотермична ( Hњ298 = -110,8љкДж/моль). Ее равновесие при повышенных температурах смещено в сторону образования исходных веществ, и, чтобы повысить выход продуктов, приходится применять высокое давление. Новые катализаторы на основе соединений меди, активные при 250љњС, позволяют снизить его до 5љМПа. Механизм гетерогенно-каталитической реакции образования метанола близок к реализуемому в синтезе высших спиртов, но не включает стадий конденсации на активных центрах катализатора:

Синтез углеводородов по Фишеру-Тропшуљ- один из вариантов получения жидкого топлива из твердого (через газификацию угля) или газообразного (через конверсию природного газа) сырья. По современным экономическим оценкам этот процесс более перспективен, чем гидрогенизация угля, хотя пока и не может конкурировать с топливной переработкой нефтяного сырья. Серьезным достоинством топливных фракций продуктов ФТ-синтеза является практически полное отсутствие в них серо- и азотсодержащих соединений. Это позволяет существенно сократить в себестоимости топлива долю затрат на его гидроочистку.