- •Содержание

- •Глава 1. Физические основы ультразвука 4

- •Глава 2. Преобразователи 19

- •Глава 3 пьезоэлектрические преобразователи 42

- •Контрольные вопросы 58

- •Введение

- •Глава 1. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии

- •1.1. Природа и получение ультразвуковых колебаний

- •1.2. Типы и скорость ультразвуковых волн

- •1.3. Распространение ультразвука

- •1.4. Свойства ультразвука

- •1.5. Методы ультразвуковой дефектоскопии и их применение

- •1.6. Способы контакта преобразователя с изделием

- •Глава 2. Преобразователи

- •2.1. Классификация преобразователей

- •2.2. Конструктивные особенности преобразователей

- •2.3. Серийные преобразователи

- •2.4. Специальные преобразователи и контактные среды

- •2.5. Электромагнитные ультразвуковые преобразователи

- •2.6. Технология изготовления преобразователей

- •Глава 3

- •3.1 Физические основы и область применения пьезоэлектрических преобразователей

- •Заключение

- •Контрольные вопросы

- •Перечислите основные свойства ультразвуковых волн.

- •Список литературы

Глава 3

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

3.1 Физические основы и область применения пьезоэлектрических преобразователей

Пьезоэлектрическими называются кристаллы и текстуры, электризующиеся под действием механических напряжений (прямой пьезоэффект) и деформирующиеся в электрическом поле (обратный пьезоэффект). Особенностью пьезоэффекта является знакочувствительность, т. е. изменение знака заряда при замене сжатия растяжением и изменение знака деформации при изменении направления поля.

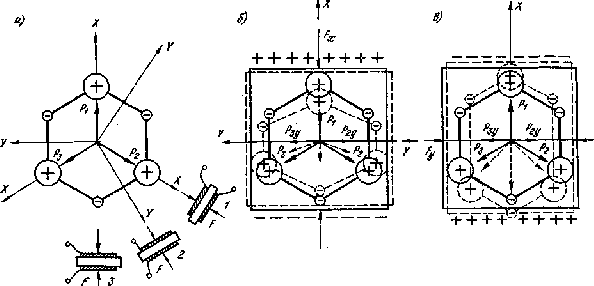

Физическую природу пьезоэффекта рассмотрим на примере наиболее известного пьезоэлектрического кристалла — кварца. На рис. (3-1, а) показана форма элементарной ячейки кристаллической структуры кварца. Ячейка в целом электрически нейтральна, однако в ней можно выделить три направления, проходящие через центр и соединяющие два разнополярных иона. Эти полярные направления называются электрическими осями или осями X, и по ним направлены векторы поляризации Р1, Р2 и Р3. Если к кристаллу кварца вдоль оси приложена сила Fх, равномерно распределенная по грани, перпендикулярной оси X, то в результате деформации элементарной ячейки ее электрическая нейтральность нарушается. При этом, как показано на рис. (3-1, б), в деформированном состоянии сумма проекций векторов Р2 и Р3 на ось X становится меньше (при сжатии) или больше (при растяжении) вектора Рт. В результате появляется равнодействующая вектора поляризации, ей соответствуют поляризационные заряды на гранях, знаки которых для сжатия показаны на рис. (3-1, 6). Нетрудно видеть, что деформация ячейку не влияет на электрическое состояние вдоль оси Y. Здесь сумма проекций векторов равна нулю, ибо Р2у = Рзу. Образование поляризационных зарядов на гранях, перпендикулярных оси X, при действии силы по оси X называется продольным пьезоэффектом.

При механических напряжениях, приложенных вдоль одной из осей Y (их называют механическими осями), геометрическая сумма проекций векторов Р2 и Р3 на ось Y равна нулю, и на гранях пьезоэлемента, перпендикулярных оси Y, поляризационные заряды не образуются. Однако сумма проекций векторов Р3 и Р2 на ось X оказывается не равной вектору Р1 Так, при сжатии пьезоэлемента, как показано на рис. (3-1, в), указанная сумма превышает Р1 в результате на нижней грани образуются положительные заряды, а на верхней — отрицательные. Рассмотренный эффект образования зарядов на гранях, перпендикулярных нагружаемым граням, называется; поперечным.

Рис 3-1.

При равномерном нагружении со всех сторон (например, гидростатическое сжатие или тепловые напряжения и деформации) кристалл кварца остается электрически нейтральным, так же как и при нагружении по оси Z, перпендикулярной осям X и Y и называемой оптической осью кристалла.

Наличие полярных направлений объясняет важность определенной ориентации граней пьезоэлемента относительно кристалло-физических осей кристалла X, Y и Z. Для преобразователей, использующих продольный пьезоэффект, максимальную чувствительность имеет пьезоэлемент, ориентированный относительно кристаллофизических осей так, как показано на рис. (3-1, а) (положение 1 и 3) и называемый Х-срезом.

При изменении ориентации всего на 30° (положение 2 на рис. 3-1,а) чувствительность уменьшается до нуля, а срез такого вида называется Y-срезом. Реальный пьезоэлемент может быть вырезан так, что его ребра не совпадут с кристаллофизическими осями, как это и показано на рис. (3-2). При угле φ=3° чувствительность уменьшается на 1,2%, при угле β=3° — на 0,6%.

Рис 3-2.

Пироэлектрики представляют собой особую разновидность пьезоэлектрических кристаллов и отличаются от собственно пьезоэлектриков тем, что их ячейка имеет одно или несколько взаимно неуравновешенных полярных направлений. Благодаря этому указанная кристаллов поляризуется при всестороннем гидростатитепловом расширении, откуда и происходит название «пироэлектрики». Типичным представителем пироэлектриков является турмалин.

Сегнетоэлектрики входят в группу пироэлектрических кристаллов. Характерным отличием сегнетоэлектриков является то, что их кристалл разбит на домены, в пределах которых существует упорядоченная структура и свое полярное направление. Однако полярные направления доменов ориентированы по-разному. Такое строение подобно строению ферромагнетиков, поэтому сегнетоэлек-трические материалы называют также ферроэлектрическими. Сегнетоэлектрикам присуща нелинейная зависимость плотности поляризованных зарядов от внешних воздействий (механические напряжения, температура и т. д.) и гистерезис.

Одни и те же кристаллы в зависимости от температуры могут быть как сегнетоэлектриками, так и линейными кристаллами. Температура, при которой сегнетоэлектрическая структура кристалла преобразуется в структуру линейного кристалла или в другую сегнетоэлектрическую структуру, называется точкой Кюри. Вблизи точки Кюри аномальные свойства сегнетоэлектриков, например высокая поляризация при действии механических напряжений и температуры или очень большое изменение диэлектрической проницаемости ε при действии температуры, проявляются особенно сильно. Типичными представителями сегнетоэлектриков являются сегнетова соль между точками Кюри от —18 до +24 °С и монокристаллический титанат бария, имеющий три точки Кюри: при—80; 0 и +120 °С. Сегнетоэлектрические монокристаллы сравнительно мало используются в измерительной технике из-за относительно низкой стабильности свойств и трудности получения бездефектных монокристаллов.

Сегнетоэлектрические пьезокерамики представляют собой продукт отжига спрессованной смеси, состоящей из мелкораздробленного сегнетоэлектрического кристалла с присадками. Пьезоэлектрические свойства они приобретают после поляризации в сильном электрическом поле, направление которого и определяет полярный вектор пьезокерамики (направление поляризации в пьезокерамике обычно обозначают осью Z). В настоящее время сырьем для производства пьезокерамики наряду с титанатом бария с точкой Кюри +120° С служат титанат свинца РЬТi3 с точкой Кюри около +500 °С и цирконат свинца PbZrO3 с точкой Кюри примерно +230 °С. Наилучшие результаты получаются при использовании смесей этих материалов — так называемых цирконато-титанатов свинца (керамики типа ЦТС), которые получили сейчас самое широкое распространение, так как, обладая такой же чувствительностью, как и ВаТiO3, они обеспечивают работу преобразователя в температурном диапазоне до 200—250 °С.

Область применения пьезоэлектрических преобразователей весьма обширна.

1. Преобразователи, использующие прямой пьезоэффект (рис. 3-3, а), применяются в приборах для измерения силы, давления, ускорения.

2. Преобразователи, выполненные из материалов, обладающих пироэффектом, могут быть использованы для измерений тепловой радиации (рис. 3-3, б).

3. Преобразователи, использующие обратный пьезоэффект, применяются в качестве излучателей ультразвуковых колебаний, в качестве преобразователей напряжения в деформацию, например, в пьезоэлектрических реле, пьезовибраторах осциллографов (рис. 3-3, в), в качестве обратных преобразователей приборов уравновешивания и т. д.

4. Преобразователи, использующие одновременно прямой и обратный пьезоэффекты, — пьезорезонаторы, имеющие максимальный коэффициент преобразования одного вида энергии в другой на резонансной частоте и резко уменьшающийся коэффициент преобразования при отступлении от резонансной частоты (т. е. высокую добротность), — используются в качестве фильтров, пропускающих очень узкую полосу частот (рис. 3-3, г).

Пьезорезонаторы, включенные в цепь положительной обратной связи усилителя, работают в режиме автоколебаний и используются в генераторах. В зависимости от типа кристалла, среза и типа возбуждаемых колебаний пьезорезонаторы могут выполняться с высокостабильной, не зависящей от внешних факторов собственной частотой и с управляемой собственной частотой. Управляемые резонаторы используются в частотно-цифровых приборах как преобразователи различных, преимущественно неэлектрических величин (температура, давление, ускорение и т. д.) в частоту. Пьезоэлектрические генераторы могут применяться и как амплитудные преобразователи, работая в режиме изменения добротности, например, для фиксации соприкосновения колеблющегося кристалла с каким-либо телом. Пьезоэлементы, кроме того, используются в твердых схемах, заменяющих собой целый ряд электронных устройств.

Рис. 3-3

3-2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАРЯДОВ, ДЕФОРМАЦИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ ПЬЕЗОЭФФЕКТЕ

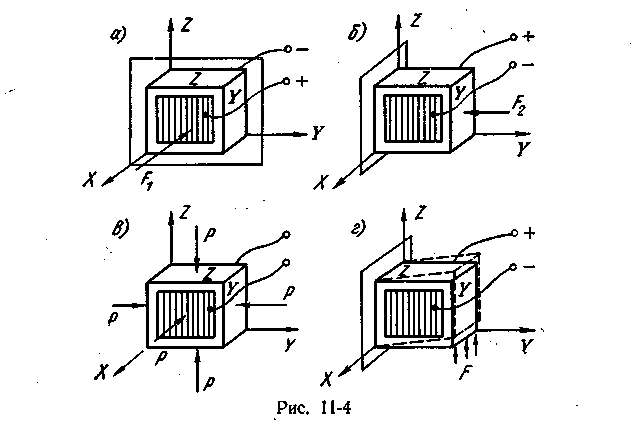

В простейшем случае на пьезоэлемент, изображенный на рис. (3-4, а), действует единственная сила f1 по оси X, и на грани, перпендикулярной оси X, возникает заряд Q = d11Ft где d11 — коэффициент пропорциональности, называемый пьезомодулем и выражаемый в Кл/Н.

Поверхностная плотность заряда δ рассчитывается как δ1=d11σ1 где σ1 — механическое напряжение, равное F1/S1. В общем случае на пьезоэлемент могут действовать сжимающие или растягивающие напряжения σ1 = Fx/Sx , σ2=Fy/Sy и σ3=Fz/Sz по трем осям X, Y и Z и, кроме того, сдвиговые напряжения σ4, σ5, σ6, вызывающие деформацию граней гу, ху и гх соответственно, т. е. вытягивание их в ромбы. Некоторые простейшие виды деформаций показаны на рис. 3-4.

Для того чтобы в случае сложной деформации рассчитать заряды, возникающие на какой-либо из граней, нужно учитывать все действующие напряжения и соответствующие пьезомодули. Пьезомодули записываются в виде матрицы, состоящей из трех строк, соответствующих граням пьезоэлемента, на которых возникают заряды плотностью δ и между которыми прикладывается поле напряженностью Е, и шести столбцов, соответствующих напряжениям σ

Рис. 3-4

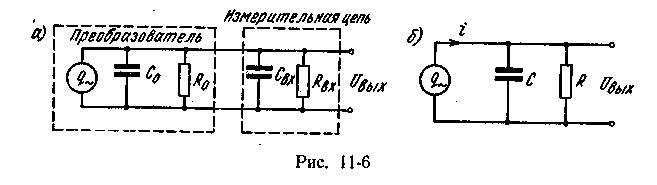

или деформациям α в пьезоэлементе. Матрица пьезоэлемента содержит 18 пьезомодулей и выглядит следующим образом:

Индекс пьезомодуля dij означает, что рассматривается заряд на грани i при действии напряжения вдоль оси j. При определении знаков зарядов за положительное направление поля принимается направление поля вне пьезоэлемента, совпадающее с положительным направлением соответствующей оси. Положительными считаются деформации растяжения, отрицательными — деформации сжатия. Деформация сдвига считается положительной, если диагональ, испытывающая растяжение, проходит через первый и третий квадранты системы координат, образованной кристаллографическими осями, лежащими в плоскости сдвига для наблюдателя, смотрящего с положительного конца оси, перпендикулярной плоскости сдвига.

Если одновременно в пьезоэлементе действуют все 6 напряжений, то плотность заряда на i-й грани рассчитывается по формуле

![]()

3-3. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИЛЫ, ДАВЛЕНИЯ И УСКОРЕНИЯ

Принципиальная конструкция и измерительные цепи. На рис, 3-5 схематически изображено устройство пьезоэлектрического преобразователя. Измеряемое давление Р действует на мембрану 1, представляющую собой дно корпуса преобразователя. Кварцевые пластины 2 соединены параллельно. Наружные обкладки кварцевых пластин заземляются, а средняя обкладка (латунная фольга 3) изолируется относительно корпуса самим кварцем, имеющим очень высокое удельное сопротивление.

Рис. 3-5

Сигнал с кварцевых пластин снимается экранированным кабелем 5. Для удобства соединения вывода от фольги с внутренней жилой кабеля в корпусе преобразователя предусмотрено отверстие, закрываемое пробкой 4.

Выходная мощность пьезоэлектрических преобразователей очень мала, поэтому на выход преобразователя должен быть включен усилитель с возможно большим входным сопротивлением.

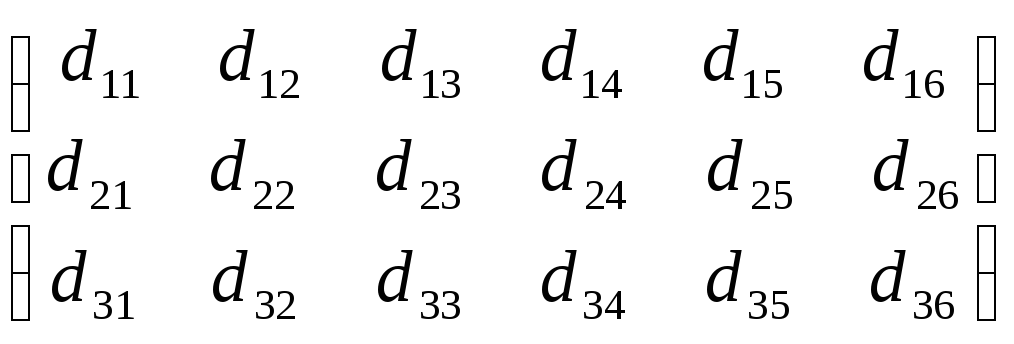

Эквивалентная схема преобразователя, соединенного кабелем с измерительной цепью, представлена на рис. (3-6, а), на котором С0 — емкость между гранями пьезоэлектрика (емкость преобразователя); Свх — емкость кабеля и входная емкость измерительной цепи; R0 — сопротивление преобразователя с учетом сопротивления изоляции линии относительно земли; Rвх — входное сопротивление измерительной цепи.

Рис. 3-6

Эквивалентную схему можно упростить согласно рис. (3-6, б), где сопротивление R=R0Rвх/(R0+Rвх) и емкость С=С0+Свх.

Выходное

напряжение преобразователя с подключенной

к нему измерительной цепью составляет

![]()

![]() .

При синусоидальной силеf=Fmsinωt

мгновенное

значение тока i=dQ/dt=

d(dnFmsinωt)/dt.

Таким

образом, I=jωd11F

и

.

При синусоидальной силеf=Fmsinωt

мгновенное

значение тока i=dQ/dt=

d(dnFmsinωt)/dt.

Таким

образом, I=jωd11F

и

![]()

Как видно из выражения (3-1), амплитуда напряжения и сдвиг фаз между напряжением и измеряемой силой зависят от частоты:

![]()

и

![]()

Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики преобразователя, включенного в измерительную цепь, представлены на рис. (3-7,а).

Из выражений (3-2) и (3-3) следует, что напряжение на входе усилителя не будет зависеть от частоты только при высоких частотах ω>1/R(Свх+С0) и будет равно

![]()

Как видно из последнего выражения, выходное напряжение преобразователя зависит от емкости входной цепи. Поэтому, если в характеристиках преобразователя указывается его чувствительность по напряжению, то обязательно должна быть указана и емкость соответствующая этой чувствительности. В ряде случаев указывается чувствительность по количеству электричества Q/F и собственная емкость преобразователя С0 или напряжение холостого хода Uвых=d11F/C0 и также собственная емкость преобразователя.

Для расширения частотного диапазона измеряемых величин в сторону низких частот, очевидно, следует увеличивать, постоянную времени цепи τ=R(Свх+/C0). Для того чтобы получить представление о тех значениях сопротивлений и емкостей, которых практически приходится добиваться, на рис. (3-7, б) приведены кривые чувствительности пьезоэлектрического акселерометра в функции частоты для различных сочетаний R и С=С0+Свх.

Расширение частотного диапазона путем увеличения емкости Свх (кривая 2 на рис. 3-7) легко осуществляется включением параллельно преобразователю конденсаторов, однако, как видно из формулы (3-4), это приводит к уменьшению выходного напряжения преобразователя. Увеличение сопротивления R приводит к расширению частотного диапазона без потери чувствительности, однако трудно повысить входное сопротивление усилителя Rвх больше : чем до 108—109 Ом.

Собственное сопротивление пьезоэлемента R0 определяется удельным сопротивлением материала пластин и их поверхностным сопротивлением. Первая составляющая, в особенности для кварца (1018—1016 Ом), как правило, значительно выше второй, поэтому определяющим является поверхностное сопротивление, для повышения которого до Rпов=109—1010 Ом преобразователь приходится герметизировать.

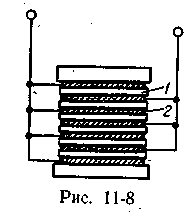

Для увеличения чувствительности пьезоэлектрического преобразователя его пьезоэлемент выполняется в виде ряда параллельно соединенных при помощи металлических прокладок 2 пластин 1 (рис. 3-8). В этом случае чувствительность преобразователя определяется формулой S=d11n/(CBX + пС0), где n — число параллельно соединенных пластин; С0 — емкость одной пластины.

Рис. 3-7

Ограничение частотного диапазона пьезоэлектрических преобразователей в области низких частот затрудняет градуировку датчиков статическими силами, это приводит к усложнению градуировочной аппаратуры и весьма существенным погрешностям градуировки. Поэтому большой интерес представляют измерительные цепи, позволяющие измерять заряд без изменения его в течение хотя бы сотен секунд. Для этих целей применяются специальные усилители с емкостной обратной связью которые фактически являются усилителями заряда.

Погрешности пьезоэлектрических преобразователей складываются прежде всего из погрешности от изменения параметров измерительной цепи (емкости Свх), температурной погрешности, вызываемой изменением пьезоэлектрической постоянкой, погрешности вследствие неправильной установки пластин, погрешности из-за чувствительности к силам, действующим перпендикулярно измерительной оси преобразователя, и частотной погрешности.

Рис. 3-8

В диапазоне низких частот частотная погрешность вычисляется, как следует из выражения (3-2), по формуле

![]()

Верхняя граница допустимого частотного диапазона определяется в основном механическими параметрами преобразователя. Пьезоэлектрические преобразователи могут быть выполнены с частотой собственных колебаний f0≈100 кГц, что позволяет измерять механические величины, изменяющиеся с частотой до 7 — 10 кГц.

Конструкции пьезоэлектрических преобразователей. Достоинствами пьезоэлектрических преобразователей являются малые габариты, простота конструкции, надежность в работе, возможность измерения быстропеременных величин. Наиболее широкое распространение пьезоэлектрические преобразователи получили для измерения вибрационных ускорений.

На рис. 3-9 представлена конструкция пьезоэлектрического датчика акселерометра, разработанного И. М. Козловым и Э. М. Шмаковым в Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина. Все элементы датчика крепятся к основанию 1 выполненному из титана. Преобразователь 2 состоит из двух включенных параллельно пьезоэлементов из кварца Х-среза. Инерционная масса 3 для уменьшения габаритов датчика изготовлена из легкообрабатываемого сплава ВНМЗ-2 с высокой плотностью 18 Мг/м3 (18 г/см3). Сигнал с кварцевых пластин снимается при помощи вывода из латунной фольги 4, соединенного с кабелем 6. Кабель крепится к основанию при помощи пайки. Датчик закрывается крышкой 5, навинчиваемой на основание. На основании 1 нарезана резьба для крепления датчика на объекте. Масса датчика 35 г, рабочий диапазон 1—150 м/с2.

При конструировании датчика акселерометра одним из основных вопросов является крепление пьезочувствительных пластин к основанию и инерционной массе. Сочленение пластин с основанием и инерционной массой в датчике, представленном на рис. 3-9, осуществляется посредством пайки, что позволяет прибору работать до 200° С. К кабелю, соединяющему датчик акселерометра с усилителем, предъявляются следующие требования: большое сопротивление изоляции, малая емкость между жилой и экраном, гибкость и антивибрационность. Последнее означает, что при вибрации кабель не должен наводить на вход усилителя э. д. с. возникающую в результате трения изоляции при тряске об экран. Лучшим является кабель типа АВК-3, имеющий емкость 70—80 пФ/м.

Рис. 3-9

Рис. 3-10

Повышенную чувствительность имеют преобразователи с пьезоэлементами, работающими на изгиб, однако они имеют значительно более низкую собственную частоту и поэтому применяются только в низкочастотных датчиках. На рис. 3-10 схематически представлена конструкция такого датчика низкочастотного акселерометра. Здесь пьезоэлемент 1, называемый биморфным, составлен из двух пластин. К нему приклеен груз 2. При действии силы F пьезоэлемент прогибается, верхняя пластина испытывает растяжение, нижняя — сжатие, и на пластинах наводятся заряды так, как это показано на рис. 3-10.

Конструкция датчика типа Д19 с изгибным пьезоэлементом, выпускаемого таганрогским заводом «Виброприбор», показана на рис. 3-11. Пьезоэлемент 1 из пьезокерамики ЦТС-19 наклеен на упругий элемент 2, представляющий собой круглую плоскую пружину с инерционной массой в виде кольца, прорезанного пазами (рис. 3-11, б). Упругий элемент закреплен в центре и при действии ускорения испытывает изгибную деформацию. Размеры пьезоэлемента и упругого элемента выбраны таким образом, чтобы пьезоэлемент испытывал при этом деформацию только одного знака. Заряде пьезоэлемента снимается при помощи гибкого проводника 3, который подпаивается к верхней обкладке пьезоэлемента и контакту 4, изолированному от корпуса фторопластовой прокладкой 5 и закрытому предохранительным колпачком 6. Датчик герметизируется резиновой прокладкой 7, зажимаемой гайкой 8. Масса датчика т = 100 г, чувствительность и частотный диапазон при входном сопротивлении усилителя 2 МОм равны S = 20 мВ/(м/с2) и f = 20 — 500 Гц, собственная емкость датчика 3400 пФ.

Пьезоэлектрические преобразователи с использованием обратного пьезозффекта. Вследствие обратного пьезоэффекта пьезоэлементы деформируются под действием электрического поля. Относительные деформации сжатия и растяжения очень малы и близки по величине к температурным деформациям, поэтому в преобразователях напряжения в перемещение используются обычно изгибные пьезоэлементы. Схематическая конструкция такого преобразователя показана на рис. (3-3, в). При действии напряжения U одна из пластин сокращается по длине, другая расширяется и в результате биморфная пластина изгибается; под действием температуры обе пластины деформируются одинаково и изгиба не происходит. Прогиб конца биморфного элемента из керамики ЦТС с размерами 40 X 40 X 1 мм при напряжении 400 В составляет 0,323 мм, такой прогиб соответствует действию на свободном конце балки нагрузки около 0,5 Н.

Рис, 3-11