- •Структура объектов системы нефтепроводного транспорта

- •1. Классификация магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

- •2. Состав сооружений магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

- •Физико-технические свойства нефтей и их поготовка к транспорту

- •3.Состав нефтей и их классификация

- •4. Физико-химические свойства нефтей

- •5. Подготовка нефти к транспорту

- •6. Прием-сдача нефтей определенного качества

- •Насосы для перекачки нефтЕй и нефтепродуктов

- •7. Нефтяные центробежные насосы

- •8. Принцип действия центробежного насоса

- •9. Гидравлические q-h зарактеристики центробежных насосов. Измененение насосных характеристик

- •11. Изменение насосных характеристик

- •12. Привод насоса. Выбор привода

- •13. Теоретический напор, мощность и к.П.Д центробежных насосов, коэффициент быстроходности цбн (основные рабочие параметры)

- •14. Расчет характеристик цбн в зависимости от плотности и вязкости перекачиваемой нефти

- •15. Пересчет характеристик цбн при изменении числа оборотов

- •16. Регулирование подачи цбн

- •17. Работа цбн в группе

- •18. Определение мощности насосов для перекачки нефти

- •Технологический расчет магистральных трубопроводов при стационарном режиме перекачки

- •19. Закон Паскаля

- •20. Уравнение Дарси-Вейсбаха

- •21. Уравнение Бернулли. Определение полного напора в различных сечениях трубопровода

- •22. Исходные данные для технологического расчета

- •23. Расчет параметров транспортируемых нефтей

- •24. Определение коэффициента гидравлического сопротивления внутренней поверхности трубопровода

- •25. Гидравлический уклон. Определение полных потерь давления в трубопроводе

- •26. Уравнение баланса напоров в рельефном трубопроводе

- •27. Потери напора в трубопроводе с лупингами и вставками

- •28. Определение расчетной длины нефтепровода. Перевальная точка

- •29. Характеристики трубопровода, насоса, насосной станции

- •30. Совмещенная характеристика «трубопровод-насос». Рабочая точка

- •31. Подбор насосно-силового оборудования

- •32. Определение необходимого числа насосных станций

- •33. Расстановка нефтеперекачивающих станций по трассе нефтепровода

- •34. Расчет нефтепровода при заданном положении перекачивающих станций

- •35. Расчет коротких трубопроводов

- •36. Изменение подпора перед станциями при изменении вязкости нефти

- •37. Режим работы нефтепровода при отключении нефтеперекачивающих станций

- •38. Нефтепроводы со сбросами и подкачками

- •39. Методы увеличения пропускной способности нефтепровода

- •40. Методы снижения гидравлических потерь

- •42. Регулирование режимов работы трубопроводов изменением параметров трубопроводов дросселированием, байпасированием

- •43. Соотношение диаметров трубопроводов, давления и пропускной способности

- •44. Определение экономически наивыгоднейшего диаметра трубопровода

- •Основные требования к проектированию магистральных нефтепроводов

- •45. Расстояния между трубопроводами при подземной прокладке

- •46. Требования к расстановке запорной арматуры на магистральном нефтепроводе

- •47. Нормативная методика расчета трубопроводов на прочность

- •48. Основные нагрузки и воздействия на нефтепровод

- •49. Расчет толщины стенки трубопровода

- •50. Требования к трубам и марки сталей струб, применяемых при строительстве магистральных нефтепроводов

- •51. Требования к фасонным изделиям и соединительным деталям, применяемым на магистральных нефтепроводах

- •Противокоррозионная защита нефтепроводов и резервуаров

- •52. Классификация коррозионных процессов

- •53. Основные сведения об электрических процессах на поверхности трубопровода, находящегося в почве

- •54. Защитные покрытия нефтепроводов

- •55. Электрохимическая защита нефтепроводов от коррозии

- •56. Расчет длины защищаемого участка при катодной защите мн

- •57. Методы определения состояния коррозионной защиты нефтепроводов

- •58. Противокоррозионная защита резервуаров

- •Эксплуатация линейной части магистральных нефтепроводов

- •59. Утечки нефти из трубопровода и причины их возникновения

- •60. Расчет утечек нефти через отверстия в трубопроводе

- •61. Методы обнаружения утечек нефти из трубопровода

- •62. Определение места утечки по диспетчерским данным

- •63. Истечение нефтепродукта через отверстия в трубопроводах

- •64. Расчет утечек нефтепродукта через отверстия в трубопроводе (см. П.60 Расчет утечек нефти через отверстия в трубопроводе)

- •65. Планирование и расчеты периодических очисток нефтепровода от парафина

- •66. Внеплановая очистка нефтепровода от парафина и водяных скоплений

- •Технологические расчеты нефтепроводов при нустановившихся режимах

- •67. Инерционные свойства потока нефти

- •68. Гидравлический удар в нефтепроводах. Принципы расчета гидравлического удара

- •Перекачка нефтей с аномальными свойствами

- •69. Основные способы перекачки высоковязких и высокозастывающих нефтей и нефтепродуктов

- •70. Реологические свойства нефтей

- •71. Гидротранспорт вязких нефтей и нефтепродуктов

- •72. Перекачка термообработанных нефтей и нефтепродуктов

- •73. Перекачка нефтей с присадками

- •74. Перекачка предварительно подогретых нефтей и нефтепродуктов

- •75. Использование антитурбулентных присадок к нефтепродуктам для снижения потерь напора на трение

- •76. Зависимости основных параметров нефти от концентрации разбавителя

- •77. Вычисление давления насыщенных паров смеси

- •78. Вычисление гидравлических потерь при перекачке с разбавителем

- •79. Гидравлическая характеристика трубопровода при перекачке разбавленной нефти

- •Применение противотурбулентных присадок в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов

- •80. Эффект Томса

- •81.Применение противотурбулентных присадок на отечественных нефтепроводах

- •82. Технология ввода присадки в поток в трубопровод

- •83. Механизм действия малых полимерных добавок на поток в трубопроводе

- •107. Классификация нефтебаз

- •108. Номенклатура и основные эксплуатационные характеристики нефтепродуктов, с которыми оперируют нефтебазы

- •109. Физико-химические свойства нефтепродуктов

- •110. Операции, проводимые на нефтебазах

- •111. Объекты нефтебаз и их размещение

- •112. Определение объема резервуарного парка нефтебазы

- •113. Коэффициент оборачиваемости резервуаров

- •114. Резервуары нефтебаз и перекачивающих станций

- •115. Типы резервуаров и их конструкции

- •116. Оптимальные размеры вертикальных стальных резервуаров

- •117. Потери нефти и нефтепродуктов

- •118. Классификация потерь нефти и нефтепродуктов

- •119. Упрощенная теория потерь нефтепродуктов от испарения

- •120. Мероприятия по сокращению потерь от испарения

- •121. Современные средства сокращения потерь бензинов от испарения

6. Прием-сдача нефтей определенного качества

Государственная система стандартизации предусматривает следующие категории стандартов: государственные на нефтепродукты (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), республиканские (РСТ), стандарты предприятий (ГТП), технические условия (ТУ).

Соблюдение государственных стандартов обязательно для всех предприятий и организаций, причастных к транспорту и хранению нефтей и нефтепродуктов, тогда как другие имеют ограниченную сферу влияния. В этих документах устанавливается перечень формулируемых физико-химических, наиболее важных эксплуатационных свойств, допустимые значения ряда констант, имеющих специфическое назначение и условие использования.

Под качеством нефти и нефтепродуктов понимают совокупность свойств, обеспечивающих их пригодность для использования по назначению. Свойства принято разделять на две основные группы: физико-химические и эксплуатационные (технологические).

К физико-химическим относятся свойства, характеризующие состояние нефти и нефтепродуктов и их состав (например, плотность, вязкость, фракционный состав). Эксплуатационные свойства характеризуют полезный эффект от использования нефтепродукта по назначению, определяют область его применения. Некоторые эксплуатационные свойства нефтепродуктов оценивают с помощью нескольких более простых физико-химических свойств. В свою очередь, перечисленные физико-химические свойства можно определить через ряд более простых свойств веществ. Часто на практике нефтепродукты и нефти характеризуются уровнем качества. Оптимальным уровнем считается такой, при котором достигается наиболее полное удовлетворение требований потребителя. Уровень качества зависит от уровня каждого свойства и значимости этого свойства. Количественную характеристику одного или нескольких свойств продукции, составляющих его качество, следует называть показателем качества. Относительную характеристику качества, основанную на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями, называют уровнем качества. Например, качество нефти, удовлетворяющее требованиям НПЗ, должно соответствовать ТУ-39-1623-93 «Нефть российская». Некоторые показатели качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

Показатели качества товарной нефти

Показатель |

Группа нефти |

Метод испытаний, погрешность, % |

||

I |

II |

III |

||

Содержание воды, %, не более |

0,5 |

1 |

1 |

ГОСТ 2477-65, 6,0 |

Содержание хлористых солей, мг/л, не более |

100 |

300 |

800 |

ГОСТ 21534-76, 10,0 |

Содержание мех. примесей, %, не более |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

ГОСТ 6370-83, 20,0 |

Давление насыщенных паров, Па, не более (ГОСТ 1756-52) |

66650 |

66650 |

66650 |

СТ СЭВ 3654-82 |

Насосы для перекачки нефтЕй и нефтепродуктов

7. Нефтяные центробежные насосы

Разновидности конструкций рабочих колес насосов

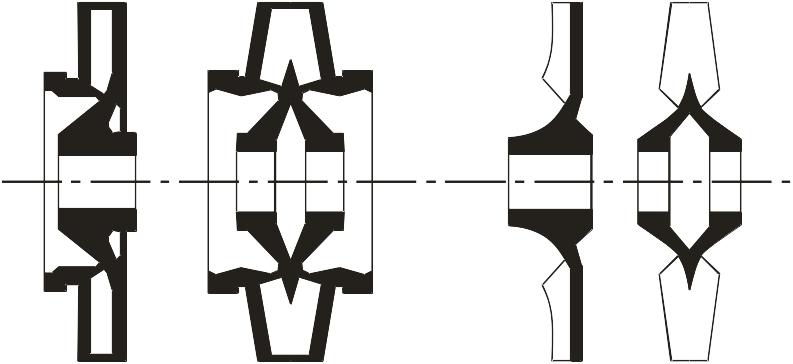

По конструкции рабочие колеса центробежных насосов подразделяют на колеса с односторонним входом (имеется в виду – входом жидкости), с двухсторонним входом, а также на закрытые, полуоткрытые и открытые. При этом три последних разновидности могут иметь как колеса с односторонним входом, так и колеса с двухсторонним входом жидкости (рис. 1).

а) б) в) г)

Рис.1. Варианты конструкции рабочих колес центробежных насосов: а) закрытое колесо одностороннего входа; в) полуоткрытое колесо; б) закрытое колесо двухстороннего входа; г) открытое колесо.

Разновидности насосов по способу размещения их рабочего колеса на валу насоса

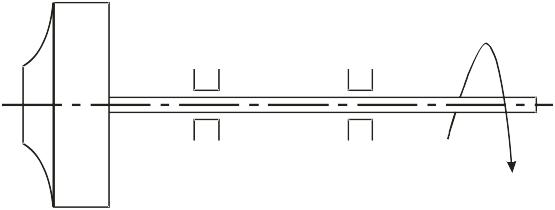

По расположению рабочего колеса на валу насоса относительно опор ротора различают насосы консольные и со средним расположением рабочего колеса. Конструктивные схемы этих насосов приведены на рис. 2.

Насосы консольного типа, более просты по конструкции в сравнении с насосами, имеющими среднее расположение рабочего колеса. Однако их конструктивная схема (консоль) обеспечивает таким насосам меньшую прочность. Поэтому такие насосы производятся обычно небольшой мощности.

а)

б)

Рис.2. Варианты конструктивных схем центробежных насосов по расположению рабочего колеса на валу относительно его опор: а) консольный насос; б) насос со средним расположением рабочего колеса.

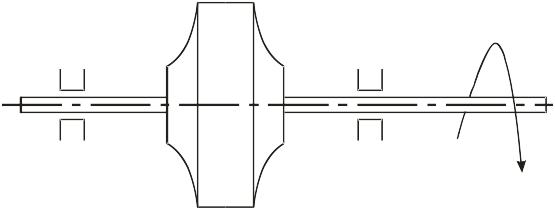

Разновидности насосов по расположению оси их роторов в пространстве

По расположению оси ротора насоса в пространстве насосы подразделяются на насосы горизонтальные и вертикальные. Конструктивные схемы данных насосов приведены на рис. 3 применительно к насосам консольным с рабочим и колесом одностороннего входа.

а) б)

Рис.3. Конструктивные схемы горизонтальных и вертикальных насосов:

а) насос горизонтальный; б) насос вертикальный.

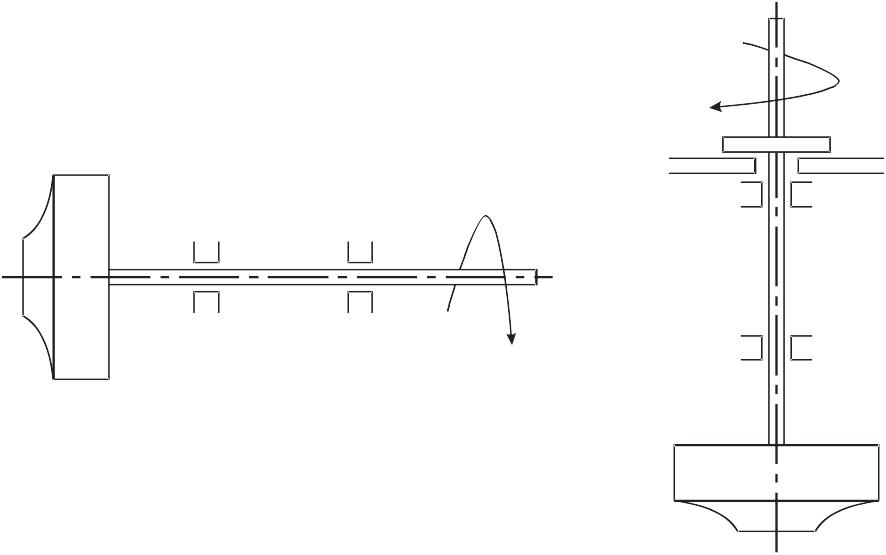

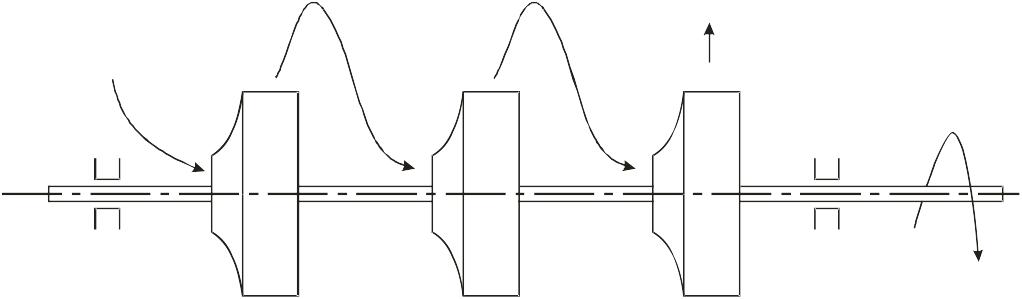

Разновидности насосов по количеству их ступеней

По количеству ступеней насосы подразделяются на одно ступенчатые, двухступенчатые и так далее, включая насосы многоступенчатые. Под количеством ступеней при этом понимается количество рабочих колес насоса, которое жидкость проходит в насосе последовательно. Конструктивная схема трехступенчатого центробежного насоса представлена на рис. 4.

Рис.4. Конструктивная схема трехступенчатого центробежного

насоса

Насосы с несколькими ступенями обычно производятся с колесами одностороннего входа. Такие насосы в равной мере могут быть как горизонтальными, так и вертикальными.

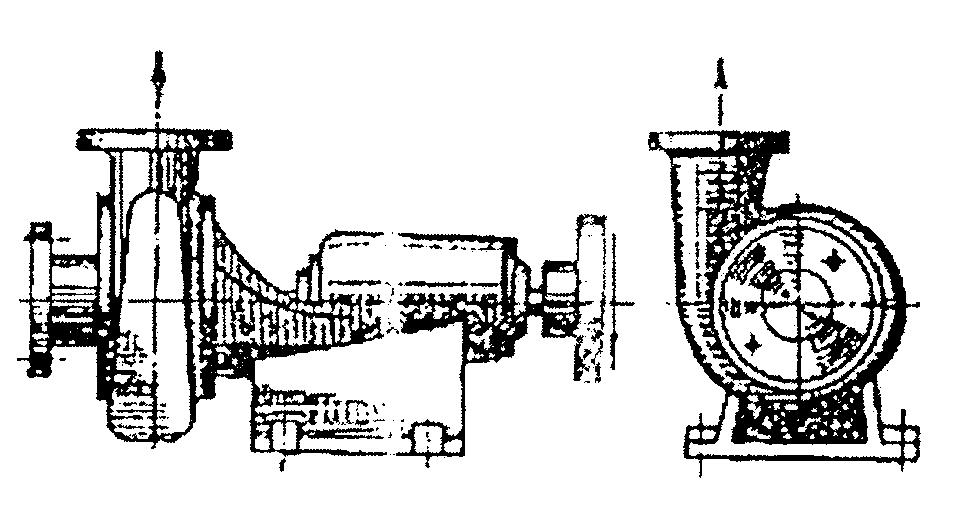

Разновидности корпуса центробежных насосов

По конструкции корпуса центробежные насосы подразделяются на насосы спиральные и насосы секционные. У спиральных насосов корпус имеет улиткообразную спиральную форму (рис. 5). Спиральные насосы обычно одноступенчатые, с колесом одностороннего или двухстороннего входа.

Рис. 5. Корпус спирального насоса консольного типа с разъемом в вертикальной плоскости

У секционных насосов корпус имеет цилиндрическую и разделен на секции. Это в основном насосы с несколькими ступенями; в них каждая ступень располагается в своей секции (рис. 6).

Рис. 6. Вариант конструкции центробежного насоса

Разновидности конструкции концевых уплотнений насосов

Концевое уплотнение у центробежных насосов может быть трех видов:

манжетное, 2) набивочное или сальниковое, 3) торцевое.

По конструкции самым простым является уплотнение манжетное. Основу его составляет резиновое кольцо того или иного поперечного сечения, которое устанавливается с натягом на вал и крепится неподвижно какими либо крепежными средствами к корпусу насоса. Схема устройства подобного уплотнения с резиновым кольцом круглого поперечного сечения приведена на рис. 7.

Рис. 7. Принципиальная схема устройства манжетного уплотнения: 1 – корпус насоса; 2 – узел крепления манжеты; 3 – манжета

Основные недостатки манжетных уплотнений - малый срок службы, узкий диапазон положительных рабочих температур, способность выдерживать только небольшие давления. Поэтому манжетные уплотнения применяют только на насосах низкого давления и небольшой мощности.

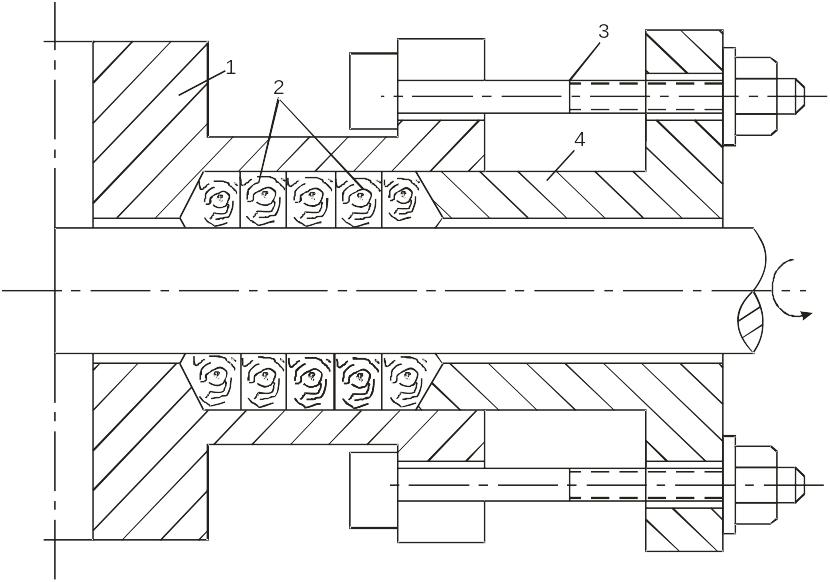

Насосы достаточно больших мощностей и давлений оснащаются набивочными или сальниковыми уплотнениями, конструктивная схема которых изображена на рис. 8.

Рис. 8. Конструктивная схема набивочного или сальникового уплотнения: 1 – корпус насоса; 2 – мягкая набивка; 3 – болт; 4 – прижимная втулка

Основными рабочими элементами уплотнения данного типа является мягкая набивка 2 и прижимная втулка 4. Прижимная втулка 4 поджимается к корпусу 1 болтами или шпильками 3 и воздействует на мягкую набивку 2, которая прижимается к корпусу и валу. Таким образом, обеспечивается необходимое уплотнение.

В качестве мягкой набивки используются различные материалы. Например, хлопчатобумажный шнур, шнур из пеньки или асбестовый шнур (в насосах, перекачивающих жидкости с высокой температурой).

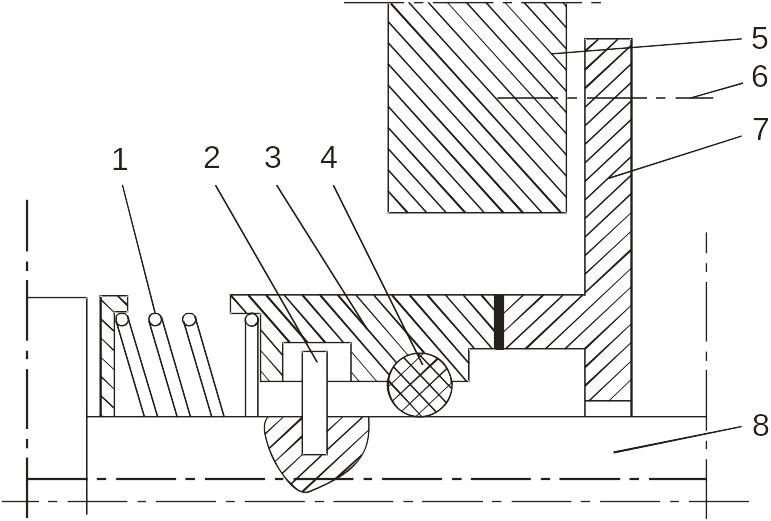

Современные насосы оснащаются торцевыми уплотнениями. Принципиальная конструктивная схема торцевого уплотнения показана на рис. 9.

Рис.9. Принципиальная конструктивная схема торцевого уплотнения

Торцевое уплотнение состоит из подвижного 3 и неподвижного 7 контактов. Неподвижный контакт 7 крепится к корпусу 5, а подвижный контакт 3 устанавливается на вал насоса 8 посредством штифта 2.