- •Структура объектов системы нефтепроводного транспорта

- •1. Классификация магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

- •2. Состав сооружений магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

- •Физико-технические свойства нефтей и их поготовка к транспорту

- •3.Состав нефтей и их классификация

- •4. Физико-химические свойства нефтей

- •5. Подготовка нефти к транспорту

- •6. Прием-сдача нефтей определенного качества

- •Насосы для перекачки нефтЕй и нефтепродуктов

- •7. Нефтяные центробежные насосы

- •8. Принцип действия центробежного насоса

- •9. Гидравлические q-h зарактеристики центробежных насосов. Измененение насосных характеристик

- •11. Изменение насосных характеристик

- •12. Привод насоса. Выбор привода

- •13. Теоретический напор, мощность и к.П.Д центробежных насосов, коэффициент быстроходности цбн (основные рабочие параметры)

- •14. Расчет характеристик цбн в зависимости от плотности и вязкости перекачиваемой нефти

- •15. Пересчет характеристик цбн при изменении числа оборотов

- •16. Регулирование подачи цбн

- •17. Работа цбн в группе

- •18. Определение мощности насосов для перекачки нефти

- •Технологический расчет магистральных трубопроводов при стационарном режиме перекачки

- •19. Закон Паскаля

- •20. Уравнение Дарси-Вейсбаха

- •21. Уравнение Бернулли. Определение полного напора в различных сечениях трубопровода

- •22. Исходные данные для технологического расчета

- •23. Расчет параметров транспортируемых нефтей

- •24. Определение коэффициента гидравлического сопротивления внутренней поверхности трубопровода

- •25. Гидравлический уклон. Определение полных потерь давления в трубопроводе

- •26. Уравнение баланса напоров в рельефном трубопроводе

- •27. Потери напора в трубопроводе с лупингами и вставками

- •28. Определение расчетной длины нефтепровода. Перевальная точка

- •29. Характеристики трубопровода, насоса, насосной станции

- •30. Совмещенная характеристика «трубопровод-насос». Рабочая точка

- •31. Подбор насосно-силового оборудования

- •32. Определение необходимого числа насосных станций

- •33. Расстановка нефтеперекачивающих станций по трассе нефтепровода

- •34. Расчет нефтепровода при заданном положении перекачивающих станций

- •35. Расчет коротких трубопроводов

- •36. Изменение подпора перед станциями при изменении вязкости нефти

- •37. Режим работы нефтепровода при отключении нефтеперекачивающих станций

- •38. Нефтепроводы со сбросами и подкачками

- •39. Методы увеличения пропускной способности нефтепровода

- •40. Методы снижения гидравлических потерь

- •42. Регулирование режимов работы трубопроводов изменением параметров трубопроводов дросселированием, байпасированием

- •43. Соотношение диаметров трубопроводов, давления и пропускной способности

- •44. Определение экономически наивыгоднейшего диаметра трубопровода

- •Основные требования к проектированию магистральных нефтепроводов

- •45. Расстояния между трубопроводами при подземной прокладке

- •46. Требования к расстановке запорной арматуры на магистральном нефтепроводе

- •47. Нормативная методика расчета трубопроводов на прочность

- •48. Основные нагрузки и воздействия на нефтепровод

- •49. Расчет толщины стенки трубопровода

- •50. Требования к трубам и марки сталей струб, применяемых при строительстве магистральных нефтепроводов

- •51. Требования к фасонным изделиям и соединительным деталям, применяемым на магистральных нефтепроводах

- •Противокоррозионная защита нефтепроводов и резервуаров

- •52. Классификация коррозионных процессов

- •53. Основные сведения об электрических процессах на поверхности трубопровода, находящегося в почве

- •54. Защитные покрытия нефтепроводов

- •55. Электрохимическая защита нефтепроводов от коррозии

- •56. Расчет длины защищаемого участка при катодной защите мн

- •57. Методы определения состояния коррозионной защиты нефтепроводов

- •58. Противокоррозионная защита резервуаров

- •Эксплуатация линейной части магистральных нефтепроводов

- •59. Утечки нефти из трубопровода и причины их возникновения

- •60. Расчет утечек нефти через отверстия в трубопроводе

- •61. Методы обнаружения утечек нефти из трубопровода

- •62. Определение места утечки по диспетчерским данным

- •63. Истечение нефтепродукта через отверстия в трубопроводах

- •64. Расчет утечек нефтепродукта через отверстия в трубопроводе (см. П.60 Расчет утечек нефти через отверстия в трубопроводе)

- •65. Планирование и расчеты периодических очисток нефтепровода от парафина

- •66. Внеплановая очистка нефтепровода от парафина и водяных скоплений

- •Технологические расчеты нефтепроводов при нустановившихся режимах

- •67. Инерционные свойства потока нефти

- •68. Гидравлический удар в нефтепроводах. Принципы расчета гидравлического удара

- •Перекачка нефтей с аномальными свойствами

- •69. Основные способы перекачки высоковязких и высокозастывающих нефтей и нефтепродуктов

- •70. Реологические свойства нефтей

- •71. Гидротранспорт вязких нефтей и нефтепродуктов

- •72. Перекачка термообработанных нефтей и нефтепродуктов

- •73. Перекачка нефтей с присадками

- •74. Перекачка предварительно подогретых нефтей и нефтепродуктов

- •75. Использование антитурбулентных присадок к нефтепродуктам для снижения потерь напора на трение

- •76. Зависимости основных параметров нефти от концентрации разбавителя

- •77. Вычисление давления насыщенных паров смеси

- •78. Вычисление гидравлических потерь при перекачке с разбавителем

- •79. Гидравлическая характеристика трубопровода при перекачке разбавленной нефти

- •Применение противотурбулентных присадок в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов

- •80. Эффект Томса

- •81.Применение противотурбулентных присадок на отечественных нефтепроводах

- •82. Технология ввода присадки в поток в трубопровод

- •83. Механизм действия малых полимерных добавок на поток в трубопроводе

- •107. Классификация нефтебаз

- •108. Номенклатура и основные эксплуатационные характеристики нефтепродуктов, с которыми оперируют нефтебазы

- •109. Физико-химические свойства нефтепродуктов

- •110. Операции, проводимые на нефтебазах

- •111. Объекты нефтебаз и их размещение

- •112. Определение объема резервуарного парка нефтебазы

- •113. Коэффициент оборачиваемости резервуаров

- •114. Резервуары нефтебаз и перекачивающих станций

- •115. Типы резервуаров и их конструкции

- •116. Оптимальные размеры вертикальных стальных резервуаров

- •117. Потери нефти и нефтепродуктов

- •118. Классификация потерь нефти и нефтепродуктов

- •119. Упрощенная теория потерь нефтепродуктов от испарения

- •120. Мероприятия по сокращению потерь от испарения

- •121. Современные средства сокращения потерь бензинов от испарения

Эксплуатация линейной части магистральных нефтепроводов

59. Утечки нефти из трубопровода и причины их возникновения

Утечки нефти из трубопроводов можно условно разделить на следующие виды:

прокол/трещина: диаметр дефекта, 20 мм;

отверстие: диаметр дефекта, 20 мм;

разрыв: диаметр дефекта больше радиуса трубопровода.

Дефекты, не имеющие форму окружности, приравнивались к дефектам, имеющим эту форму соответствующей площади.

Причины аварий предложено разделить следующим образом: 1) вмешательство внешнего фактора; 2) дефект строительства; 3) дефект материала; 4) коррозии; 5) движение почвы; 6) дефект врезок; 7) прочие.

Кроме того существует классификация основанная на объеме потерь углеводородов, согласно которой утечки можно подразделить на 3 категории:

Аварии с потерей нефти более 100 тонн или порчей качества более 200 тонн, или аварии, связанные с простоями перекачивающих станций или отдельных агрегатов продолжительностью более 8 часов.

Аварии с потерей нефти от 10 до 100 тонн или порчей качества от 100 до 200 тонн, выходом из строя связи, что может привести к остановке перекачки, простоями перекачивающих станций или отдельных агрегатов более 8 часов.

Аварии из-за коррозионных свищей, трещин сварных швов и стыков нефтепроводов, течи сальников, задвижек и других дефектов, не приводящих к остановке перекачки и сопровождающихся потерями нефти и нефтепродуктов до 10 тонн.

Так жи известна классификация повреждений в зависимости от объемного расхода жидкости через разрыв, а также в зависимости от вида повреждений и объема потерь нефти за определенное время. В связи с тем, что средних же утечек в трубопроводном транспорте практически не наблюдается, предложено различать значительные и незначительные утечки. Незначительные утечки характеризуются объемным расходом жидкости через разрыв, находящемся в диапазоне от 2 до 600 л/ч. По мнению авторов, такие утечки практически не влияют на гидродинамические процессы, происходящие в трубопроводе после образования разрыва. Значительными считаются утечки, при которых расход жидкости через разрыв превышает 10 м3/ч. В данном случае появление значительных утечек сопровождается существенным изменением гидродинамического процесса во всем магистральном трубопроводе.

На настоящий момент можно выделить следующие основные причины возникновения утечек:

заводской брак при изготовлении труб;

нарушение технологии сварки, применение некачественных сварочных материалов (электродов);

неудовлетворительная защита от коррозии (почвенной) и коррозии, вызываемой блуждающими токами;

неправильно назначенный тип изоляционного покрытия или несоблюдение толщины наносимого на трубопровод покрытия;

изгибы труб, происходящие за счет изменения температуры грунта;

разница в физических свойствах грунта и трубы.

ошибки эксплуатационного персонала;

стихийные явления (землетрясения, наводнения, оползни и т.п.).

60. Расчет утечек нефти через отверстия в трубопроводе

Рассмотрим трубопровод с жидкостью под давлением Р0, имеющий отверстие в стенке.

Жидкость вытекает в воздушное пространство с давлением Р1. Струя, отрываясь от кромки отверстия, несколько сжимается. Такое сжатие обусловлено движением жидкости от различных направлений, в том числе и от радиального движения по стенке, к осевому движению в струе.

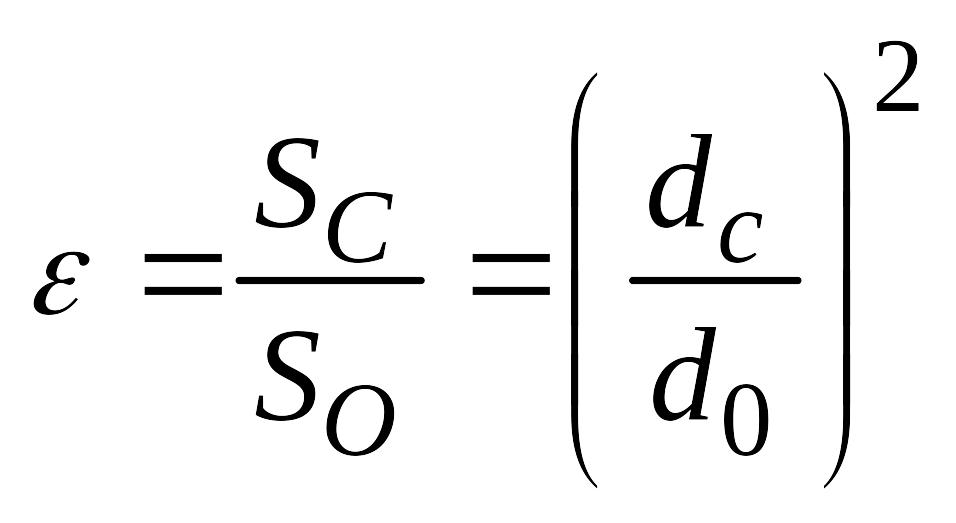

Степень сжатия оценивается коэффициентом сжатия.

где Sс и Sо - площади поперечного сечения струи и отверстия соответственно; dс и dо - диаметры струи и отверстия соответственно.

Скорость истечения жидкости через отверстие такое отверстие

![]()

где Н - напор жидкости, определяется как

![]()

φ- коэффициент скорости

где α - коэффициент Кориолиса; ζ- коэффициент сопротивления отверстия.

Расход жидкости определяется как произведение действительной скорости истечения на фактическую площадь сечения: