- •Структура объектов системы нефтепроводного транспорта

- •1. Классификация магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

- •2. Состав сооружений магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

- •Физико-технические свойства нефтей и их поготовка к транспорту

- •3.Состав нефтей и их классификация

- •4. Физико-химические свойства нефтей

- •5. Подготовка нефти к транспорту

- •6. Прием-сдача нефтей определенного качества

- •Насосы для перекачки нефтЕй и нефтепродуктов

- •7. Нефтяные центробежные насосы

- •8. Принцип действия центробежного насоса

- •9. Гидравлические q-h зарактеристики центробежных насосов. Измененение насосных характеристик

- •11. Изменение насосных характеристик

- •12. Привод насоса. Выбор привода

- •13. Теоретический напор, мощность и к.П.Д центробежных насосов, коэффициент быстроходности цбн (основные рабочие параметры)

- •14. Расчет характеристик цбн в зависимости от плотности и вязкости перекачиваемой нефти

- •15. Пересчет характеристик цбн при изменении числа оборотов

- •16. Регулирование подачи цбн

- •17. Работа цбн в группе

- •18. Определение мощности насосов для перекачки нефти

- •Технологический расчет магистральных трубопроводов при стационарном режиме перекачки

- •19. Закон Паскаля

- •20. Уравнение Дарси-Вейсбаха

- •21. Уравнение Бернулли. Определение полного напора в различных сечениях трубопровода

- •22. Исходные данные для технологического расчета

- •23. Расчет параметров транспортируемых нефтей

- •24. Определение коэффициента гидравлического сопротивления внутренней поверхности трубопровода

- •25. Гидравлический уклон. Определение полных потерь давления в трубопроводе

- •26. Уравнение баланса напоров в рельефном трубопроводе

- •27. Потери напора в трубопроводе с лупингами и вставками

- •28. Определение расчетной длины нефтепровода. Перевальная точка

- •29. Характеристики трубопровода, насоса, насосной станции

- •30. Совмещенная характеристика «трубопровод-насос». Рабочая точка

- •31. Подбор насосно-силового оборудования

- •32. Определение необходимого числа насосных станций

- •33. Расстановка нефтеперекачивающих станций по трассе нефтепровода

- •34. Расчет нефтепровода при заданном положении перекачивающих станций

- •35. Расчет коротких трубопроводов

- •36. Изменение подпора перед станциями при изменении вязкости нефти

- •37. Режим работы нефтепровода при отключении нефтеперекачивающих станций

- •38. Нефтепроводы со сбросами и подкачками

- •39. Методы увеличения пропускной способности нефтепровода

- •40. Методы снижения гидравлических потерь

- •42. Регулирование режимов работы трубопроводов изменением параметров трубопроводов дросселированием, байпасированием

- •43. Соотношение диаметров трубопроводов, давления и пропускной способности

- •44. Определение экономически наивыгоднейшего диаметра трубопровода

- •Основные требования к проектированию магистральных нефтепроводов

- •45. Расстояния между трубопроводами при подземной прокладке

- •46. Требования к расстановке запорной арматуры на магистральном нефтепроводе

- •47. Нормативная методика расчета трубопроводов на прочность

- •48. Основные нагрузки и воздействия на нефтепровод

- •49. Расчет толщины стенки трубопровода

- •50. Требования к трубам и марки сталей струб, применяемых при строительстве магистральных нефтепроводов

- •51. Требования к фасонным изделиям и соединительным деталям, применяемым на магистральных нефтепроводах

- •Противокоррозионная защита нефтепроводов и резервуаров

- •52. Классификация коррозионных процессов

- •53. Основные сведения об электрических процессах на поверхности трубопровода, находящегося в почве

- •54. Защитные покрытия нефтепроводов

- •55. Электрохимическая защита нефтепроводов от коррозии

- •56. Расчет длины защищаемого участка при катодной защите мн

- •57. Методы определения состояния коррозионной защиты нефтепроводов

- •58. Противокоррозионная защита резервуаров

- •Эксплуатация линейной части магистральных нефтепроводов

- •59. Утечки нефти из трубопровода и причины их возникновения

- •60. Расчет утечек нефти через отверстия в трубопроводе

- •61. Методы обнаружения утечек нефти из трубопровода

- •62. Определение места утечки по диспетчерским данным

- •63. Истечение нефтепродукта через отверстия в трубопроводах

- •64. Расчет утечек нефтепродукта через отверстия в трубопроводе (см. П.60 Расчет утечек нефти через отверстия в трубопроводе)

- •65. Планирование и расчеты периодических очисток нефтепровода от парафина

- •66. Внеплановая очистка нефтепровода от парафина и водяных скоплений

- •Технологические расчеты нефтепроводов при нустановившихся режимах

- •67. Инерционные свойства потока нефти

- •68. Гидравлический удар в нефтепроводах. Принципы расчета гидравлического удара

- •Перекачка нефтей с аномальными свойствами

- •69. Основные способы перекачки высоковязких и высокозастывающих нефтей и нефтепродуктов

- •70. Реологические свойства нефтей

- •71. Гидротранспорт вязких нефтей и нефтепродуктов

- •72. Перекачка термообработанных нефтей и нефтепродуктов

- •73. Перекачка нефтей с присадками

- •74. Перекачка предварительно подогретых нефтей и нефтепродуктов

- •75. Использование антитурбулентных присадок к нефтепродуктам для снижения потерь напора на трение

- •76. Зависимости основных параметров нефти от концентрации разбавителя

- •77. Вычисление давления насыщенных паров смеси

- •78. Вычисление гидравлических потерь при перекачке с разбавителем

- •79. Гидравлическая характеристика трубопровода при перекачке разбавленной нефти

- •Применение противотурбулентных присадок в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов

- •80. Эффект Томса

- •81.Применение противотурбулентных присадок на отечественных нефтепроводах

- •82. Технология ввода присадки в поток в трубопровод

- •83. Механизм действия малых полимерных добавок на поток в трубопроводе

- •107. Классификация нефтебаз

- •108. Номенклатура и основные эксплуатационные характеристики нефтепродуктов, с которыми оперируют нефтебазы

- •109. Физико-химические свойства нефтепродуктов

- •110. Операции, проводимые на нефтебазах

- •111. Объекты нефтебаз и их размещение

- •112. Определение объема резервуарного парка нефтебазы

- •113. Коэффициент оборачиваемости резервуаров

- •114. Резервуары нефтебаз и перекачивающих станций

- •115. Типы резервуаров и их конструкции

- •116. Оптимальные размеры вертикальных стальных резервуаров

- •117. Потери нефти и нефтепродуктов

- •118. Классификация потерь нефти и нефтепродуктов

- •119. Упрощенная теория потерь нефтепродуктов от испарения

- •120. Мероприятия по сокращению потерь от испарения

- •121. Современные средства сокращения потерь бензинов от испарения

33. Расстановка нефтеперекачивающих станций по трассе нефтепровода

Необходимое для обеспечения заданной пропускной способности нефтепровода число НПС определяется из уравнения балансов между полными потерями напора в трубопроводе и напором развиваемым насосами НПС. Для эксплуатационного участка оно может быть записано следующим образом

![]() ,

(1)

,

(1)

где hн – начальный напор в участке (напор развиваемый подпорными насосами); n0 – теоретическое число НПС; Hст= kHn-hст – напор развиваемый НПС; k – количество рабочих магистральных насосов на, НПС; Hn – напор развиваемый одним насосом; hст=1520м – внутристанционные потери напора; hк=2040м – остаточный напор в конце участка.

Из (1) теоретическое число НПС будет равно

.

(2)

.

(2)

Практически всегда n0 будет получаться в виде неправильной дроби и возникает необходимость округления числа НПС.

При округлении в большую сторону суммарный напор всех НПС будет превышать необходимый для обеспечения заданной пропускной способности. Если характеристику НПС представить аналитически

![]() ,

(3)

,

(3)

где а и b – коэффициенты позволяющие описать характеристику НПС, то уравнение баланса напоров можно записать в следующем виде

![]() .

(4)

.

(4)

В этом случае

(4.30)

(4.30)

Если повышение пропускной способности не желательно, напор развиваемый всеми НПС необходимо снизить на величину

![]() .

(6)

.

(6)

Это возможно выполнить заменой рабочих колес на части насосов или обточкой рабочих колес. Во избежание снижения к.п.д. насосов обточка не должна превышать 10%.

Если суммарный напор НПС не снизить, то величина H будет потеряна не дросселирование.

При округлении в меньшую сторону (n n0) пропускная способность нефтепровода снизится. Для повышения ее до заданного уровня используют прокладку лупинга для снижения потерь напора в трубопроводе на величину

,

(7)

,

(7)

где i – гидравлический уклон нефтепровода, представляющий собой потерю напора на трение на единице длины нефтепровода

;

(8)

;

(8)

iл – гидравлический уклон лупингованного участка

![]() .

(9)

.

(9)

При одинаковых диаметрах лупинга и магистрали

,

(10)

,

(10)

= 0,296 – для зоны Блазиуса, = 0,272 – для зоны смешанного трения.

Принятые НПС надо расставить по трассе МН таким образом, чтобы давление за НПС не превышало допустимого по прочности трубопровода или насоса, а на входе в НПС не было меньше допустимого гарантирующего бескавитационный режим работы насосов.

![]() ,

(11)

,

(11)

,

(12)

,

(12)

где h – напор на входе в НПС; P – допустимое давление труб МН; h – допустимый кавитационный запас насоса; Ps – давление насыщения нефти, Па; Pa – атмосферное давление, Па; hвст – потери напора в трубопроводах от магистрали до входа в первый работающий насос

![]() м. (13)

м. (13)

Для горизонтального нефтепровода давление в любой точке участка может быть определено следующим образом

![]() ,

,

где P0 – давление в любой точке гидравлического участка нефтепровода, Па; P1 – давление на выходе НПС, Па; x – расстояние от начала участка, м

(4.34)![]()

Таким образом в горизонтальном трубопроводе давление снижается равномерно по длине участка.

Линия показывающая изменение давление по длине нефтепровода получила название линии гидравлических уклонов. Из (14) видим, что гидравлический уклон геометрически является тангенсом угла наклона линии гидравлических уклонов по отношению к горизонтальной линии трубопровода.

Для реального трубопровода изменение давления по длине участка будет зависеть от z

![]() ,

(15)

,

(15)

где P – давление в любой точке участка

реального МН, Па;

![]() – разность геодезических отметок

участка, м.

– разность геодезических отметок

участка, м.

Разность геодезических отметок может значительно повлиять на распределение давления по длине участка. Для облегчения задачи определения положения НПС используется графический метод их расстановки. Для этого на сжатом профиле трассы, начиная с головной НПС, по вертикали от отметки трассы откладывают, с учетом вертикального масштаба, напор на выходе НПС. Из полученной точки строят линию гидравлических уклонов. Расстояние между профилем трассы и линией гидравлически уклонов дает напор в любой точке участка. Выбрав точку трассы, где напор равняется желаемому напору на входе в НПС, принимают ее за место возможной установки очередной НПС. Далее анализируют возможность и целесообразность сооружения НПС в выбранном месте. Место строительства может быть сдвинуто влево до максимального значения давления на входе НПС. Из (12)

.

(16)

.

(16)

Вправо НПС может быть сдвинута до выполнения условия

![]() .

(17)

.

(17)

Если желаемое место строительства НПС выходит за пределы этих границ, то это может быть реализовано используя прокладку лупинга и изменение диаметра рабочих колес насосов.

Графоаналитический метод гидравлического расчета нефтепровода, расстановка насосных станций, лупингов, вставок.

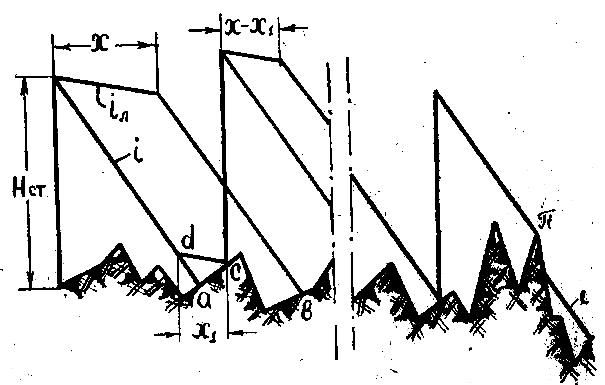

Метод расстановки был предложен В. Г. Шуховым для нефтепроводов с поршневыми нефтеперекачивающими станциями. Расстановка ведется графически на профиле трассы.

От начальной точки трассы, где должна находиться головная станция, в масштабе высот профиля откладывается по вертикали напор HCT развиваемый станцией. Из конца полученного отрезка проводится, линия гидравлического уклона. Точка пересечения ее с профилем трассы — место расположения второй станции. От этой точки вновь откладывается напор, развиваемый станцией, вновь проводится линия гидравлического

уклона и т. д. Линия гидравлического уклона, идущая от последней станции, должна придти к перевальной (или к конечной) точке трассы.

Размещение нефтеперекачивающих станций, выполненное описанным способом, не всегда следует считать строго обязательным. Расположение станций можно в некоторых пределах изменять.

Пусть найденное по расчету теоретическое число станций n0 округлено в большую сторону. Тогда место расположения, например, второй станции (рис. 1) может быть отодвинуто вправо, т. е. вперед, на расстояние, при котором напор HCT достигнет допустимого значения HД. При перемещении станции влево уменьшается напор, развиваемый предыдущей станцией. Но поскольку суммарный напор, развиваемый всеми станциями, должен оставаться неизменным, по крайней мере одной из остальных станций придется работать с повышенным напором.

Положение станции, при котором она и все последующие станции вынуждены развивать предельно допустимый напор HД определяет границу, до которой ее можно перемещать влево. Граница справа определяется, как уже было сказано, допустимым напором HД на предыдущей станции. На рис. 1 эти границы обозначены точками а и b. Участок трассы между точками а и b называется зоной возможного расположения нефтеперекачивающей станции.

Рис. 1. Определение границ зоны возможного расположения нефтеперекачивающих станций при округлении их числа в большую сторону

В том случае, когда число станций

округлено в меньшую сторону и,

следовательно, расчетом предусматривается

прокладка лупинга, из конца вертикального

отрезка HCT проводятся две линии

гидравлического уклона (рис. 2): магистрали

i и лупинга

![]() .

Длина отрезка

соответствует длине лупинга х, полученной

по расчету. Из конца отрезка

проводится

вторая линия i. Точки пересечения линий

гидравлического уклона с профилем а и

b определяют зону возможного расположения

следующей станции. Между этими точками

станцию можно поставить в любом месте.

.

Длина отрезка

соответствует длине лупинга х, полученной

по расчету. Из конца отрезка

проводится

вторая линия i. Точки пересечения линий

гидравлического уклона с профилем а и

b определяют зону возможного расположения

следующей станции. Между этими точками

станцию можно поставить в любом месте.

Пусть удобным местом для второй станции будет точка с. Проведем из этой точки линию гидравлического уклона лупинга до пересечения с линией гидравлического уклона магистрали. Проекция полученного отрезка cd на горизонталь будет равна длине лупинга х1, использованного на перегоне между первой и второй станциями. Далее от точки с откладываем напор HCT и затем по-прежнему проводим линии и i; длина отрезка здесь соответствует не использованной еще длине лупинга х—х1. Линии i, идущие из концов отрезка , пересекутся с профилем в новых точках а и b (на рис. 2 не показано). Между этими точками может быть выбрана новая точка с — место для третьей станции. Последующие построения ведутся аналогично.

Рис. 2. Расстановка нефтеперекачивающих станций при округления их числа в меньшую сторону

Могут быть случаи, когда в зоне возможного

расположения не окажется места, удобного

для нефтеперекачивающей станции.

Постановка станции вне зоны возможного

расположения (точки е или f на рис. 14)

приводит к необходимости прокладки

дополнительного лупинга

![]() и в то же время к недогрузке (работа с

неполным напором), по крайней мере, одной

из станций. Это видно на рис.3.

и в то же время к недогрузке (работа с

неполным напором), по крайней мере, одной

из станций. Это видно на рис.3.

Рис. 3. Постановка станции вне зоны возможного расположения

Лупинги на перегонах между станциями могут быть проложены где угодно: эффект от лупинга (уменьшение гидравлического сопротивления трубопровода), проложенного в начале, в середине или в конце перегона, один и тот же. Однако для уменьшения напряжений, возникающих в трубопроводе от давления нефти, лупинги целесообразно прокладывать в конце перегонов. Но в некоторых случаях уменьшение нагрузки на трубопровод может быть достигнуто прокладкой лупинга и в середине перегона. Это показано на рис. 4. В районе пункта А целесообразно проложить лупинг, а не сооружать там станцию, так как в этом случае давление на пониженном участке трассы будет значительно меньше.

Рис. 4. Случай целесообразной прокладки лупинга в середине перегона

Можно сделать вывод: при расстановке нефтеперекачивающих станций следует «прижимать» линии гидравлического уклона к профилю: это снижает напряжения в трубопроводе. Очевидно, что этот вывод не зависит от того, какими насосами, оборудованы станции — поршневыми или центробежными. Не зависит от типа насосов и описанный выше принцип нахождения мест расположения нефтеперекачивающих станций. Однако расстановка станций с центробежными насосами имеет свои особенности, обусловленные следующими причинами.

а) Магистральные центробежные насосы

могут нормально работать лишь с подпором,

т. е. только тогда, когда всасывающий

патрубок находится под давлением. Подпор

перед станцией не должен быть меньше

наименьшего допустимого значения

![]() ,

так как в противном случае работа

насосной станции будет сопровождаться

кавитацией.

,

так как в противном случае работа

насосной станции будет сопровождаться

кавитацией.

б) Подпор складывается с напором НСТ, развиваемым насосной станцией. Их сумма (напор на нагнетательной стороне станции) не должна превышать допустимого значения HД , определяемого прочностью насоса и трубопровода.

Для станций с центробежными насосами

границы зоны возможного расположения

определяются не точками пересечения

линий гидравлического уклона с профилем,

а допустимыми значениями подпоров.

Правая граница определяется наименьшим

подпором

,

а левая — наибольшим подпором

![]() .

Это показано на рис. 5. Зона возможного

расположения центробежной станции

существует и в том случае, когда лупинга

нет (правая часть рис. 5).

.

Это показано на рис. 5. Зона возможного

расположения центробежной станции

существует и в том случае, когда лупинга

нет (правая часть рис. 5).

Рис. 5. Границы зон возможного расположения станций, оборудованных центробежными насосами

Рассмотрим случай, когда какую-либо станцию надо поставить вне зоны возможного расположения (совмещение с населенным пунктом, более благоприятная геологопочвенная характеристика местности, близость к источникам снабжения электроэнергией, водой и т.д.

Пусть эта станция имеет номер с + 1. Протяженность участка трубопровода от головной станции до рассматриваемой обозначим lC+1. Длина участка от станции с + 1 до конца нефтепровода будет равна L – lC+1.

Поместим станцию с + 1 дальше правой

границы зоны возможного расположения.

Тогда подпор перед этой станцией

![]() будет

меньше

.

Чтобы обеспечить бескавитационную

работу станции с+ 1, надо поднять подпор

до

.

Это можно сделать прокладкой лупинга

на перегоне между станциями с и с + 1 или

в любом другом целесообразном месте на

участке lC+1. Длина его

может быть найдена из следующего

уравнения баланса напоров для участка

lC+1:

будет

меньше

.

Чтобы обеспечить бескавитационную

работу станции с+ 1, надо поднять подпор

до

.

Это можно сделать прокладкой лупинга

на перегоне между станциями с и с + 1 или

в любом другом целесообразном месте на

участке lC+1. Длина его

может быть найдена из следующего

уравнения баланса напоров для участка

lC+1:

![]()

здесь х — длина лупинга, полученная по гидравлическому расчету при округлении числа станций п0 в меньшую сторону;с — число станций, расположенных на участке lC+1

Необходимость прокладки лупинга не следует из гидравлического расчета нефтепровода. Поэтому общий для всего нефтепровода баланс напоров после прокладки лупинга будет нарушен. Для восстановления этого баланса надо на участке L - lC+1 либо увеличить гидравлическое сопротивление трубопровода вставкой меньшего диаметра, либо уменьшить напор, развиваемый станциями. Длину вставки получим из уравнения баланса напоров для участка L - lC+1:

![]() ,

,

где

![]() ;

;

![]() — разность высот перевальной точки

и станции с + 1 Величина Н', на которую

должен быть уменьшен напор, развиваемый

станциями на участке L - lC+1, определяется

из следующего уравнения баланса напоров:

— разность высот перевальной точки

и станции с + 1 Величина Н', на которую

должен быть уменьшен напор, развиваемый

станциями на участке L - lC+1, определяется

из следующего уравнения баланса напоров:

![]() .

.

Снижение напора на Н' может быть достигнуто

уменьшением числа насосных агрегатов

(если Н' больше или равно напору,

развиваемому одним насосом) и обрезкой

колес насосов. Диаметр обрезанного

колеса можно определить по формуле

(15). Входящий в формулу (15) напор

![]() найдем из очевидного равенства

найдем из очевидного равенства

![]() ,

,

где K — число насосов, колеса которых предполагается обточить;

Hнас — напор, развиваемый одним насосом при необточенном колесе.

С гидравлической точки зрения безразлично, на одной (и на какой именно) или на нескольких станциях осуществляется снижение напора. Целесообразно это делать, т. е. применять насосы с обрезанными колесами или уменьшать число насосов на тех станциях, где напор нагнетания оказывается высоким.

Поместим теперь станцию с + 1 ближе левой границы зоны возможного расположения. Будем считать, что вопрос о расположении всех с + 1 станций на участке lC+1 уже решен, и режимы работы насосных агрегатов вплоть до станции с—1 определены.

Чтобы напор нагнетания на станций с + 1 не превосходил допустимого значения HД, надо, очевидно, уменьшить напор, развиваемый либо станцией с + 1, либо станцией с (уменьшение числа насосов, обрезка колес).

Можно также увеличить гидравлическое сопротивление перегона между станциями с и с + 1 (вставка меньшего диаметра). Это уменьшит подпор перед станцией с + 1, а следовательно, и напор на нагнетательной стороне этой станции.

Уменьшение напора Н' определим из уравнения баланса напоров для участка между станциями с и с + 1:

![]() ,

,

где НС — напор на нагнетательной стороне станции (определяется предшествующими расчетами);

![]() — наибольший допустимый подпор.

— наибольший допустимый подпор.

Смысл этого уравнения такой. Чтобы подпор перед станцией с + 1 не превышал , необходимо на станции с уменьшить напор на величину Н'.

Если снижение напора осуществляется на станции с + 1, то уравнение баланса напоров для определения Н' логично написать в следующем виде:

![]() ,

,

где![]() — подпор перед станцией с + 1,

— подпор перед станцией с + 1,

НСТ — напор, развиваемый станцией без уменьшения числа рабочих насосов и без обрезки колес.

Легко видеть, что это уравнение идентично предыдущему.

При снижении напора на станции с + 1 перегон между станциями с и с + 1 будет, очевидно, находиться под большим давлением. Поэтому с точки зрения напряженного состояния трубопровода снижение напора на станции с более целесообразно, чем на станции с + 1.

Если предусматривается прокладка вставки меньшего диаметра на участке между станциями с и с + 1, то длину ее xв можно определить из уравнения

![]() .

.

Снижение напора или увеличение гидравлического сопротивления на участке lC+1 , как и в рассмотренном выше случае выхода за правую границу зоны возможного расположения, нарушает общий для всего нефтепровода баланс напоров. Для компенсации этого нарушения необходимо будет уменьшить гидравлическое сопротивление участка L - lC+1. Для определения длины лупинга , обеспечивающего это уменьшение гидравлического сопротивления, может служить следующее уравнение баланса напоров для участка L - lC+1:

![]() ,

,

где х — длина лупинга, полученная при гидравлическом расчете за счет округления числа станций в меньшую сторону и приходящаяся на участок L - lC+1.