- •Методологические основы маркетинга.

- •1.5. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Инструментарий и комплекс маркетинга.

- •Тест для самопроверки Маркетинговые исследования и маркетинговая информация

- •Тест для самопроверки Маркетинговая среда. Комплексное исследование рынка. Сегментация рынка.

- •Тест для самопроверки Изучение потребителей.

- •Тест для самопроверки Стратегический маркетинг

- •5.2. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга.

- •5.6.Критерии выбора маркетинговой стратегии

- •5.7. Система маркетинга и её особенности в России.

- •Тест для самопроверки Товар и товарная политика в комплексе маркетинга.

- •Тест для самопроверки Ценообразование и ценовая политика в комплексе маркетинга

- •Тест для самопроверки Продвижение и распределение продукции в комплексе маркетинга.

- •Тест для самопроверки Маркетинговые коммуникации в комплексе маркетинга

- •Тест для самопроверки Управление маркетинговой деятельностью на пред-приятии.

- •10.2 Система маркетинговых планов.

- •10.3 Маркетинговый анализ.

- •Тест для самопроверки Международный маркетинг. Сферы применения маркетинга.

- •Тест для самопроверки Заключение

- •Список литературы

Тест для самопроверки Маркетинговые коммуникации в комплексе маркетинга

9.1. Сущность коммуникации и коммуникационной политики

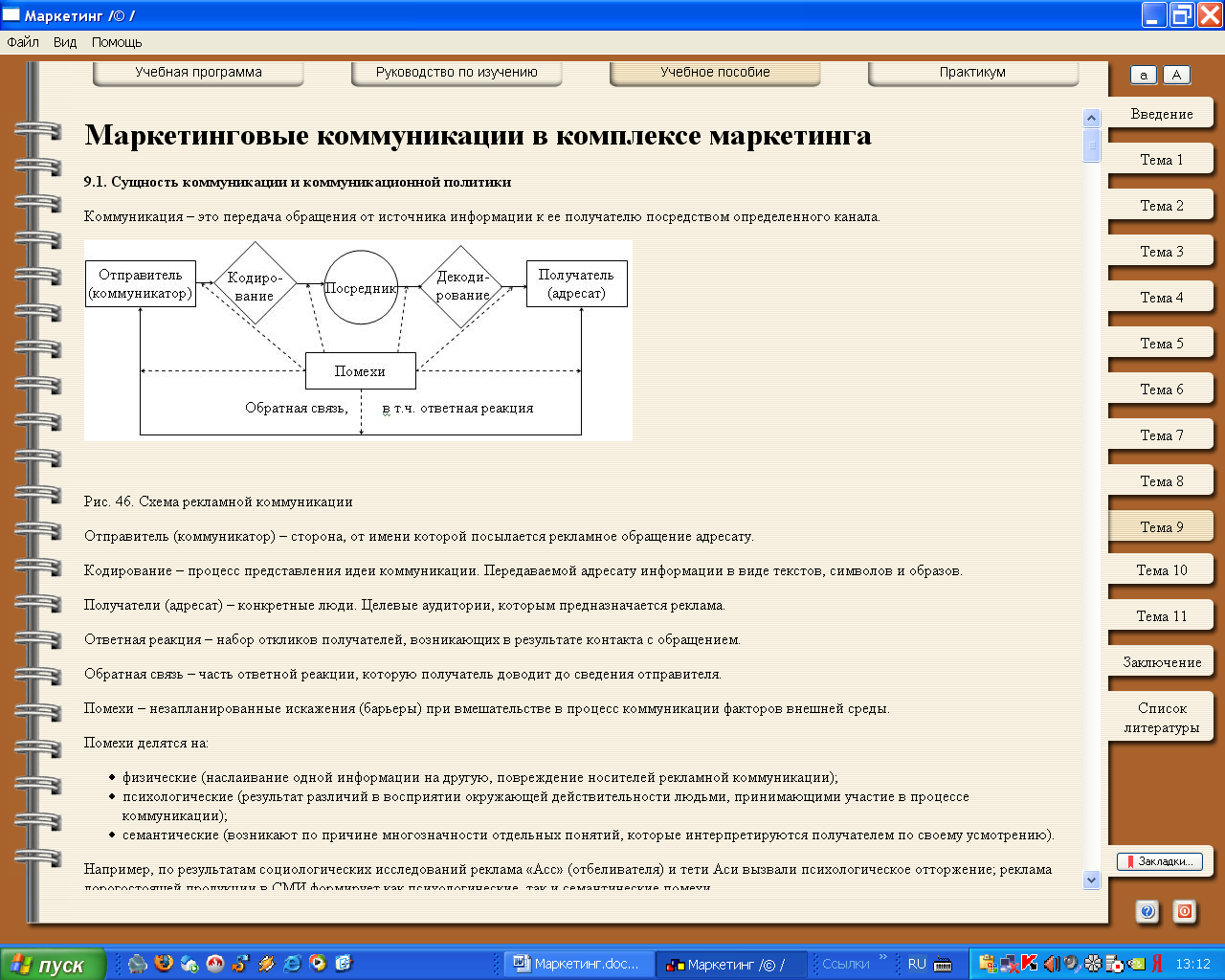

Коммуникация – это передача обращения от источника информации к ее получателю посредством определенного канала.

Рис. 46. Схема рекламной коммуникации

Отправитель (коммуникатор) – сторона, от имени которой посылается рекламное обращение адресату.

Кодирование – процесс представления идеи коммуникации. Передаваемой адресату информации в виде текстов, символов и образов.

Получатели (адресат) – конкретные люди. Целевые аудитории, которым предназначается реклама.

Ответная реакция – набор откликов получателей, возникающих в результате контакта с обращением.

Обратная связь – часть ответной реакции, которую получатель доводит до сведения отправителя.

Помехи – незапланированные искажения (барьеры) при вмешательстве в процесс коммуникации факторов внешней среды.

Помехи делятся на:

физические (наслаивание одной информации на другую, повреждение носителей рекламной коммуникации);

психологические (результат различий в восприятии окружающей действительности людьми, принимающими участие в процессе коммуникации);

семантические (возникают по причине многозначности отдельных понятий, которые интерпретируются получателем по своему усмотрению).

Например, по результатам социологических исследований реклама «Асс» (отбеливателя) и тети Аси вызвали психологическое отторжение; реклама дорогостоящей продукции в СМИ формирует как психологические, так и семантические помехи.

Осуществление коммуникации связано с формированием ее оптимального канала.

Канал коммуникации объединяет всех участников процесса коммуникации и носителей информации с момента кодирования посылаемого сигнала до ее получения адресатом.

Маркетологи выделяют два общих типа каналов коммуникаций:

личные;

неличные.

Личные каналы коммуникаций – это общение двух или более человек с целью ознакомления, обсуждения и/или продвижения продукта или идеи. Каналы личной коммуникации многообразны. К ним можно отнести:

адвокат-каналы, представленные торговыми представителями компании;

экспертные каналы (образуют независимые эксперты);

общественные каналы (соседи, друзья, родственники, коллеги).

Неличные каналы коммуникаций:

средства рекламы (СМИ, наружная реклама и т.д.);

интерьер (орудие «окружающей» среды фирмы);

мероприятия (презентации, пресс-конференции).

Система маркетинговых коммуникаций фирмы зависит от следующих факторов:

цели фирмы и используемых ею стратегий;

типа товара и рынка;

состояния потребительской аудитории;

этапа жизненного цикла рекламируемого товара;

традиций, сложившихся в коммуникационной политике фирмы и ее конкурентов.

Ф. Котлер выделяет определение «продвижение-микс» – совокупность разнообразных методов и инструментов, позволяющая успешно вывести товар на рынок, стимулировать продажи и создать лояльных компании (марке) покупателей.

Коммуникационная политика фирмы – это:

реклама;

система стимулирования сбыта;

пропаганда;

личные персональные продажи. (8.8)

9.2. Реклама

9.2.1.Определение, задачи, функции, особенности и классификация рекламы

«Реклама – любая платная форма неличного представления и продвижения идей или услуг от имени известного спонсора» (определение Американской маркетинговой ассоциации (АМА)).

«Реклама – это платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, агитирующие в пользу какого-либо товара, марки, фирмы (какого-либо дела, кандидата, правительства)» (Дейян А.).

Реклама – «форма коммуникаций, которая пытается перевести качества товаров и услуг, а также идей, на язык нужд и запросов потребителей.» (Сэндидж И., Фрайбургер В., Ротцолл К.).

Главная задача товарной рекламы – формирование и стимулирование спроса на товар, она распадается на подзадачи, к которым относят:

привлечь внимание и вызвать интерес покупателя;

информировать его и убедить совершить покупку;

помочь фирме завоевать расположение общественности;

создать «имидж» товара и предприятия.

К функциям рекламы можно отнести:

информирование (формирование осведомленности и знания о новом товаре, конкретном событии, о фирме);

увещевание (постепенное, последовательное формирование предпочтения, соответствующего восприятию потребителем образа фирмы и ее товаров, убеждение покупателя совершить покупку, поощрение факта покупки);

напоминание (поддержание осведомленности, удержание в памяти потребителя информации о товаре в промежутках между покупками, напоминание, где можно купить данный товар).

А. Дж. Симена так определил основную функцию рекламы : «Функция рекламы – продавать. Продавать товары. Продавать идеи. Продавать образ жизни».

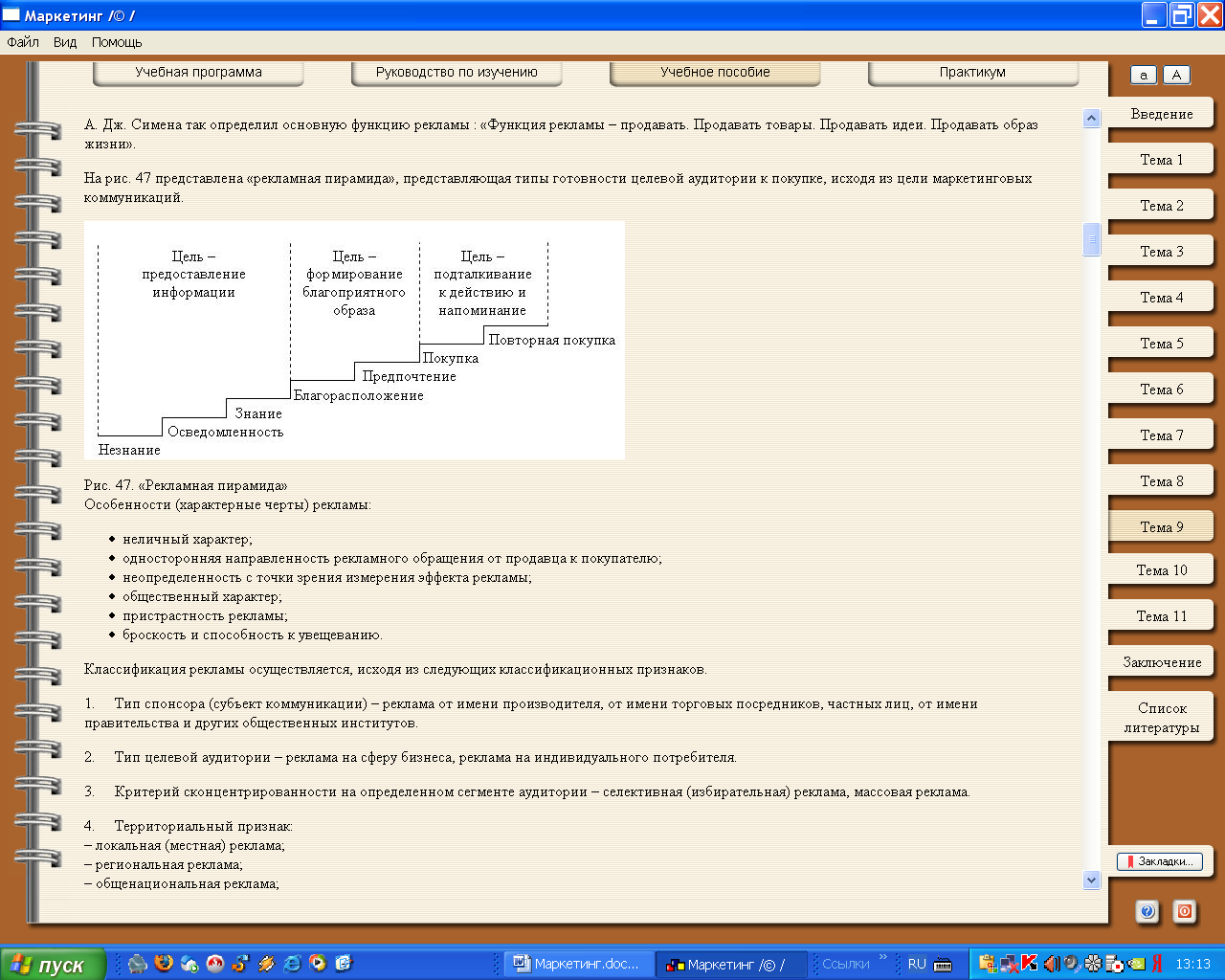

На рис. 47 представлена «рекламная пирамида», представляющая типы готовности целевой аудитории к покупке, исходя из цели маркетинговых коммуникаций.

Рис. 47. «Рекламная пирамида»

Особенности (характерные черты) рекламы:

неличный характер;

односторонняя направленность рекламного обращения от продавца к покупателю;

неопределенность с точки зрения измерения эффекта рекламы;

общественный характер;

пристрастность рекламы;

броскость и способность к увещеванию.

Классификация рекламы осуществляется, исходя из следующих классификационных признаков.

1. Тип спонсора (субъект коммуникации) – реклама от имени производителя, от имени торговых посредников, частных лиц, от имени правительства и других общественных институтов.

2. Тип целевой аудитории – реклама на сферу бизнеса, реклама на индивидуального потребителя.

3. Критерий сконцентрированности на определенном сегменте аудитории – селективная (избирательная) реклама, массовая реклама.

4. Территориальный признак: – локальная (местная) реклама; – региональная реклама; – общенациональная реклама; – международная реклама.

5. Объект рекламной деятельности: – товарная реклама; – престижная реклама; – реклама идеи.

6. Цели рекламных кампаний: – формирование спроса; – стимулирование сбыта; – позиционирование и перепозиционирование товара.

Цель в рекламных кампаниях товара, связанная с этапами его жизненного цикла, лежит в основе «рекламной спирали» (вводящая, утверждающая и напоминающая реклама).

7. Способ воздействия (Б. Гекл): – зрительная (витрина, световая, печатная реклама); – слуховая (радиореклама, реклама по телефону); – зрительно-обонятельная (дегустация, презентация); – зрительно-слуховая (теле-, видео- и кинореклама).

8. Характер воздействия: – жесткая реклама (выступает как средство стимулирования сбыта); – мягкая реклама (формирование вокруг товара благоприятной атмосферы).

9. Используемые средства рекламного обращения (печатная, наружная и т.д.) (вопрос 2.3).

На рекламу возлагается ответственность, она должна поддерживать правовые и этические нормы государства. В 1987 году Международная Торговая палата (г. Париж) опубликовала Международный кодекс рекламной этики. Например, в Индонезии в рекламных иллюстрациях не следует изображать свиней, а в Индии – коров и обезьян. Рекламная этика требует избегать двусмысленности, непонятных научных терминов и т.п.

В нашей стране действует закон РФ «О рекламе», определяющий степень ответственности и особенности рекламной деятельности и рекламы на российском рынке.

Следует учитывать, что реклама оказывает влияние по принципу бильярдных шаров как на уровне конкретных потребителей, так и общества в целом (рис. 48).

Рис. 48. Сферы влияния рекламы

9.2.2. Рекламное обращение

Рекламное обращение – средство представления информации коммуникатора получателю, имеющее конкретную форму (текстовую, визуальную, символическую и т.д.) и поступающее к адресату с помощью конкретного канала коммуникации.

Содержание рекламного обращения связано с характером воздействия и мотивацией адресата.

Выделяют следующие уровни воздействия:

когнитивный (передача информации);

аффективный (формирование отношения);

суггестивный (внушение);

конативный (определение поведения).

Используемые в рекламном обращении мотивы можно разделить на три группы:

рациональные;

эмоциональные;

нравственные.

Рациональные мотивы:

мотив прибыльности;

мотив здоровья;

мотив надежности и гарантий;

мотив удобства и дополнительных преимуществ.

Эмоциональные мотивы:

мотив страха;

мотив значимости и самореализации;

мотив свободы;

мотив открытия или поиск нового;

мотив гордости и патриотизма;

мотив любви;

мотив радости и юмора.

Нравственные и социальные мотивы:

мотив справедливости;

мотив защиты окружающей среды;

мотив порядочности;

мотив сострадания.

Рекламисты считают, что рекламное обращение должно быть уникальным (Р. Ривс, А. Политц). Р. Ривс сформулировал теорию «Уникального торгового предложения» – УТП, согласно которому предложение должно быть интересным покупателю, а с другой – уникальным, не встречающимся в рекламе конкурентов, если рекламируется обычный товар, то УТП надо придумать.

Например, реклама «М&М’s» – «Тает во рту, а не в руках».

Форма (стиль) рекламного обращения зависит от цели рекламной кампании, вида рекламоносителя, характеристик рекламируемого товара, целевой аудитории. Это может быть только название фирмы или слоган («Сэлдом»), сообщение о конкретном событии, «зарисовки с натуры» (реклама жевательной резинки), создание фантазийной, экзотической или романтической обстановки (чай фирмы «Тэтли»), создание образа персонифицирующего рекламируемый товар (продукция «Жилетт»), консультация специалистов (реклама памперсов, медикаментов); акцентирование стиля жизни (реклама мебели), создание определенного настроения (памперсы фирмы «Хаггис»), композиции на исторические и псевдоисторические темы (реклама шоколада производства «Россия-Нестле», Самара), мюзикл (жевательная резинка «Love is …»), демонстрация эффекта рекламируемого товара по принципу «До и после применения» (СМС компании «Проктер энд Гэмбл») и т.д.

9.2.3.Виды и средства рекламы

Средства рекламы – средства передачи рекламного обращения.

Процесс выбора средств рекламы осуществляется в три этапа. На первом этапе формулируются цели маркетинга и рекламной деятельности рекламодателя, на втором этапе принимается решение о широте охвата аудитории и необходимом количестве рекламных контактов, на третьем этапе производится сравнительный анализ и непосредственный выбор средств рекламы. Для анализа и выбора средств рекламного обращения используют следующие критерии:

отсутствие жестких ограничений у отправителя на использование тех или иных средств;

соответствие средств обращения характеристикам целевой аудитории;

обеспечение соответствия формы рекламного обращения и средств его передачи;

соблюдение требований по срокам передачи обращения и ответной реакции аудитории.

Средства рекламы:

средства массовой информации (периодическая печать, телевидение, радио, Internet, электронная почта, коммерческие онлайновые каналы);

наружная реклама (реклама на улицах, дорогах, на транспорте и в транспорте, в местах продажи);

«директ мейл» – прямая почтовая реклама;

печатная реклама – (календари, открытки, листовки, плакаты, буклеты, каталоги, проспекты);

сувениры (настенные и карманные календари, изделия с надпечаткой – карандаши, ручки, линейки, блокноты, папки, брелки, пепельницы, зажигалки; деловые подарки – кейсы, настольные телефоны, бизнес-папки).

Реклама в средствах массовой информации по сравнению с другими видами рекламы является самой оперативной и охватывающей массовую аудиторию, но кратковременной по контакту и располагаемой в конкурентной среде. Из перечисленных средств относительно дешевой является радиореклама.

Наружная реклама связана с высокой частотой повторных контактов, но при этом имеет высокую стоимость и создает образ «макулатурности».

Прямая почтовая реклама («директ мейл») имеет следующие достоинства:

избирательность;

гибкость и личностный характер;

отсутствие в почтовом отправлении рекламы конкурентов.

Недостатком этого средства рекламы можно считать достаточно высокую стоимость одного контакта.

Печатная реклама – это высокое качество воспроизведения, значительная продолжительность контакта, но отсутствие избирательности аудитории, ограничения творческого характера.

Сувениры отличаются от других средств рекламы долговременностью, наличием вторичной аудитории, высокой способностью добиться благорасположения получателя, но имеют ограничения по месту размещения и стоимости.

При выборе конкретного рекламоносителя используют следующие критерии:

доступность носителя и максимальный охват целевой аудитории;

степень доверия конкретному носителю со стороны целевой аудитории;

соответствие носителя конкретным целям рекламной кампании;

наличие альтернативных носителей;

оптимальное соотношение затрат на проведение рекламной кампании и показателей ее эффективности.

При анализе носителя по представленным критериям пользуются целой системой показателей (тираж, общий объем аудитории, охват аудитории, частотность и др.).

9.2.4. Фирменный стиль

Фирменный стиль («брендинг» – от англ. «brand» – клеймо) – набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления.

Цели фирменного стиля:

идентификация изделий фирмы между собой и связь с фирмой;

выделение товаров фирмы из общей массы аналогичных товаров ее конкурентов.

Преимущества использования фирменного стиля:

помощь потребителю в ориентации на рынке информации для нахождения товара, завоевавшего его предпочтения;

меньшие затраты при выходе на рынок с новыми товарами;

повышение эффективности рекламы;

снижение расходов на формирование коммуникаций;

единство в коммуникационной политике фирмы;

повышение корпоративного духа фирмы и положительное влияние на дизайн товаров фирмы.

Элементы фирменного стиля:

товарный знак;

фирменная шрифтовая надпись (логотип);

фирменный блок;

фирменный лозунг (слоган);

фирменный цвет (цвета);

фирменный комплект шрифтов;

другие фирменные константы.

Товарный знак является центральным элементом фирменного стиля (в теме «Товар и товарная политика» этот вопрос рассматривался). Товарный знак – зарегистрированное в установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются владельцем для идентификации своих товаров.

Логотип – оригинальное начертание или сокращенного наименования фирмы, группы товаров или одного товара.

Фирменный блок – традиционное, часто употребляемое сочетание нескольких элементов фирменного стиля; он может содержать официальное название фирмы, ее почтовые и банковские реквизиты, иногда фирменный лозунг.

Фирменный лозунг (слоган) – постоянно используемый фирменный оригинальный девиз; в некоторых случаях слоган регистрируется как товарный знак.

Фирменный цвет (цвета) может также иметь правовую защиту. Например, «Кока-кола» – красный цвет, «Пепси-кола» – синий.

Основные носители элементов фирменного стиля:

печатная реклама;

средства пропаганды;

сувенирная реклама;

элементы делопроизводства (бланки, конверты, папки, записные книжки т.д.);

документы и удостоверения (пропуски, визитки, значки стендистов на выставках и т.д.);

элементы служебных интерьеров (панно, настенные календари, картины);

другие носители (фирменное рекламное знамя, упаковочная бумага, одежда сотрудников и т.д.).

9.2.5. Выставки и ярмарки

Термины «выставка» и «ярмарка» имеют близкие смысловые значения, часто используются как синонимы, но есть организационные отличия, что отражается в определениях.

Международное бюро выставок определяет выставку как «показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества, для удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях его деятельности или будущих перспектив».

Союз международных ярмарок определяет ярмарку как международную экономическую выставку образцов, которая в соответствии с обычаями той страны, на территории которой она проводится, представляет собой крупный рынок товаров, действует в установленные сроки в течение ограниченного периода времени в одном и том же месте и на которой экспонентам разрешается представлять образцы своей продукции для заключения торговых сделок в национальном и международном масштабах.

Выделяют 10 типов ярмарок:

1. Сельское и лесное хозяйство, а также оборудование, относящееся к этим областям.

2. Продовольственные товары, предприятия питания, гостиницы и соответствующее оборудование.

3. Текстиль, одежда, обувь, кожевенное производство и соответствующее оборудование.

4. Общественные работы (гражданское строительство, отделочные работы) и соответствующее оборудование.

5. Жилище, быт и соответствующее оборудование.

6. Здравоохранение, гигиена, техника безопасности, охрана окружающей среды и соответствующее оборудование.

7. Транспорт и транспортное оборудование.

8. Информатика, средства связи, оргтехника, книжное дело и соответствующее оборудование.

9. Спорт, отдых, досуг.

10.Торговля и бытовые услуги и соответствующее оборудование.

Классификация выставок.

1. Международные отраслевые выставки («Химия», «Металлургия» и т.д.).

2. Международные специализированные выставки (авиасалоны в Бурже, Жуковском и т.д.).

3. Международные выставки, проводимые в рамках конгрессов, конференций, симпозиумов (международный конгресс геологов «Геология»).

4. Национальные выставки.

5. Дни (недели, декады) науки и техники конкретной страны.

6. Юбилейные выставки.

7. Выставки-симпозиумы.

8. Выставки каталогов отдельных фирм или группы фирм.

9. Выставки, проводимые по предложению отдельных фирм, с целью увеличения сбыта на конкретном рынке.

Процесс организации выставки включает следующие этапы:

1. Принятие решения о проведении выставки.

2. Официальное объявление о проведении выставки с указанием целей, основной тематики, сроков представления заявок и работы выставки.

3. Формирование структуры управления подготовкой и проведением выставки.

4. Прием заявок на участие в выставке.

5. Комплекс подготовительных организационно-технических мероприятий:

· распределение выставочных площадей между участниками;

· осуществление финансовых расчетов за выделение площади и материальные ресурсы, установление авансовых платежей;

· разработка транспортных инструкций.

6. Монтаж экспозиции.

7. Торжественное открытие выставки и официальный осмотр.

8. Открытие выставки для посетителей.

9. Обеспечение рабочей программы выставки.

10.Официальное закрытие выставки.

11.Демонтаж выставочной экспозиции.

12.Подведение оргкомитетом итогов выставки с точки зрения достижения поставленных целей.

На выставках и ярмарках обычно проводятся конференции, семинары, «круглые столы», пресс-конференции, презентации фирм-участниц выставки.

В нашей стране постоянно действует ВВЦ – Всероссийский выставочный центр (бывшее ВДНХ), «Нижегородская ярмарка», «Сибирская ярмарка».

9.2.6. Рекламный бюджет

Комплекс решений по разработке рекламного бюджета условно делится на два блока:

· определение общего объема средств, ассигнуемых на рекламу;

· распределение средств рекламного бюджета по статьям расходов.

На величину рекламного бюджета действуют следующие факторы:

· специфика рекламируемого товара и этап жизненного цикла, на котором он находится;

· объем и географические размеры рынка, показатели сбыта и прибыли рекламодателя;

· значение рекламы в комплексе маркетинга;

· затраты конкурентов;

· вовлеченность в осуществление рекламной деятельности высших руководителей фирмы.

Подходы к определению объемов рекламного бюджета:

1. Разработка бюджета, исходя из наличия денежных средств.

2. Формирование рекламного бюджета «от факта», объема затрат, достигнутых в прошлом периоде.

3. Планирование ассигнований на рекламу путем установления фиксированного процента к объему продаж.

4. Расчет рекламного бюджета с учетом практики конкурирующих фирм.

5. Разработка рекламного бюджета на основе моделирования зависимости между уровнем коммуникации и поведением потребителей.

Исходная посылка использования данного метода – предположение, что для достижения запланированного объема сбыта необходимо иметь достаточное количество потребителей, каждый из которых должен покупать определенное количество товарных единиц по соответствующей цене за штуку. Для этого необходимо достичь определенного уровня осведомленности, побуждения к пробной покупке, поддержания интенсивности покупок.

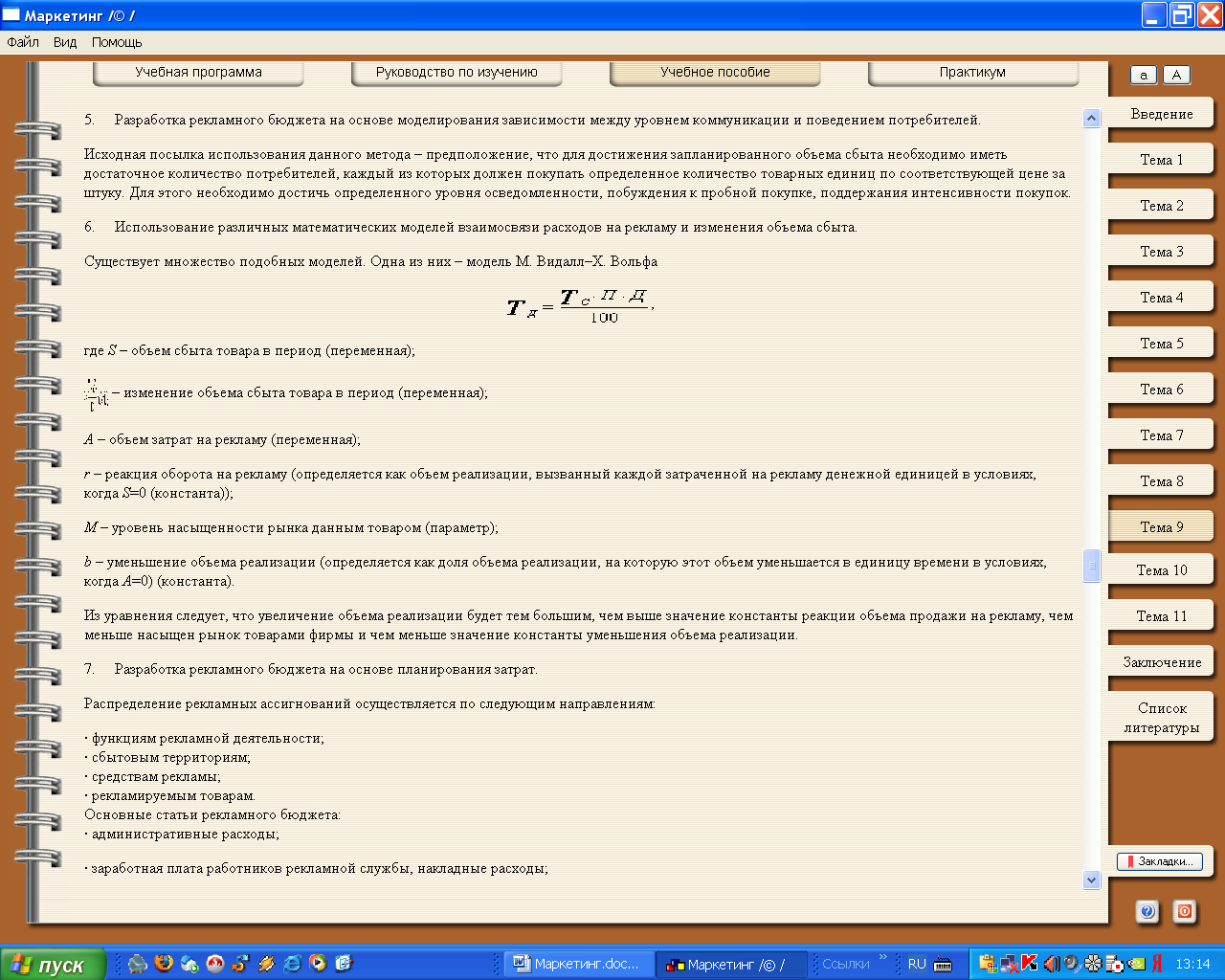

6. Использование различных математических моделей взаимосвязи расходов на рекламу и изменения объема сбыта.

Существует множество подобных моделей. Одна из них – модель М. Видалл–Х. Вольфа

,

,

где S – объем сбыта товара в период (переменная);

– изменение объема сбыта товара в период (переменная);

А – объем затрат на рекламу (переменная);

r – реакция оборота на рекламу (определяется как объем реализации, вызванный каждой затраченной на рекламу денежной единицей в условиях, когда S=0 (константа));

М – уровень насыщенности рынка данным товаром (параметр);

b – уменьшение объема реализации (определяется как доля объема реализации, на которую этот объем уменьшается в единицу времени в условиях, когда А=0) (константа).

Из уравнения следует, что увеличение объема реализации будет тем большим, чем выше значение константы реакции объема продажи на рекламу, чем меньше насыщен рынок товарами фирмы и чем меньше значение константы уменьшения объема реализации.

7. Разработка рекламного бюджета на основе планирования затрат.

Распределение рекламных ассигнований осуществляется по следующим направлениям:

· функциям рекламной деятельности;

· сбытовым территориям;

· средствам рекламы;

· рекламируемым товарам.

Основные статьи рекламного бюджета:

· административные расходы;

· заработная плата работников рекламной службы, накладные расходы;

· расходы на приобретение рекламного пространства и размещение рекламоносителей;

· материальные затраты при производстве рекламоносителей;

· гонорары рекламным агентствам;

· другие рекламные затраты («директ–мейл», закупки информационных баз и т.д.).

9.2.7. Оценка эффективности рекламы

Успех или неудача рекламной кампании определяется тем, насколько она помогла в продвижении товаров. Существует две степени оценки: одна на основе формирования представления о товаре у потребителя, другая – по увеличению сбыта.

В 1982 г. крупнейшие рекламные агентства США пришли к соглашению в отношении основных принципов измерения эффективности рекламы:

1. Использовать данные, связанные с целями рассматриваемой рекламы.

2. Перед проведением анализа следует определить, как будет использоваться результат.

3. Сочетать различные методы измерения, поскольку проведение одного недостаточно.

4. Система проверки должна основываться на решениях потребителей.

5. Необходимо учитывать использование повторной рекламы.

6. При сравнении альтернативных рекламных объявлений каждое требует одинаковой поддержки.

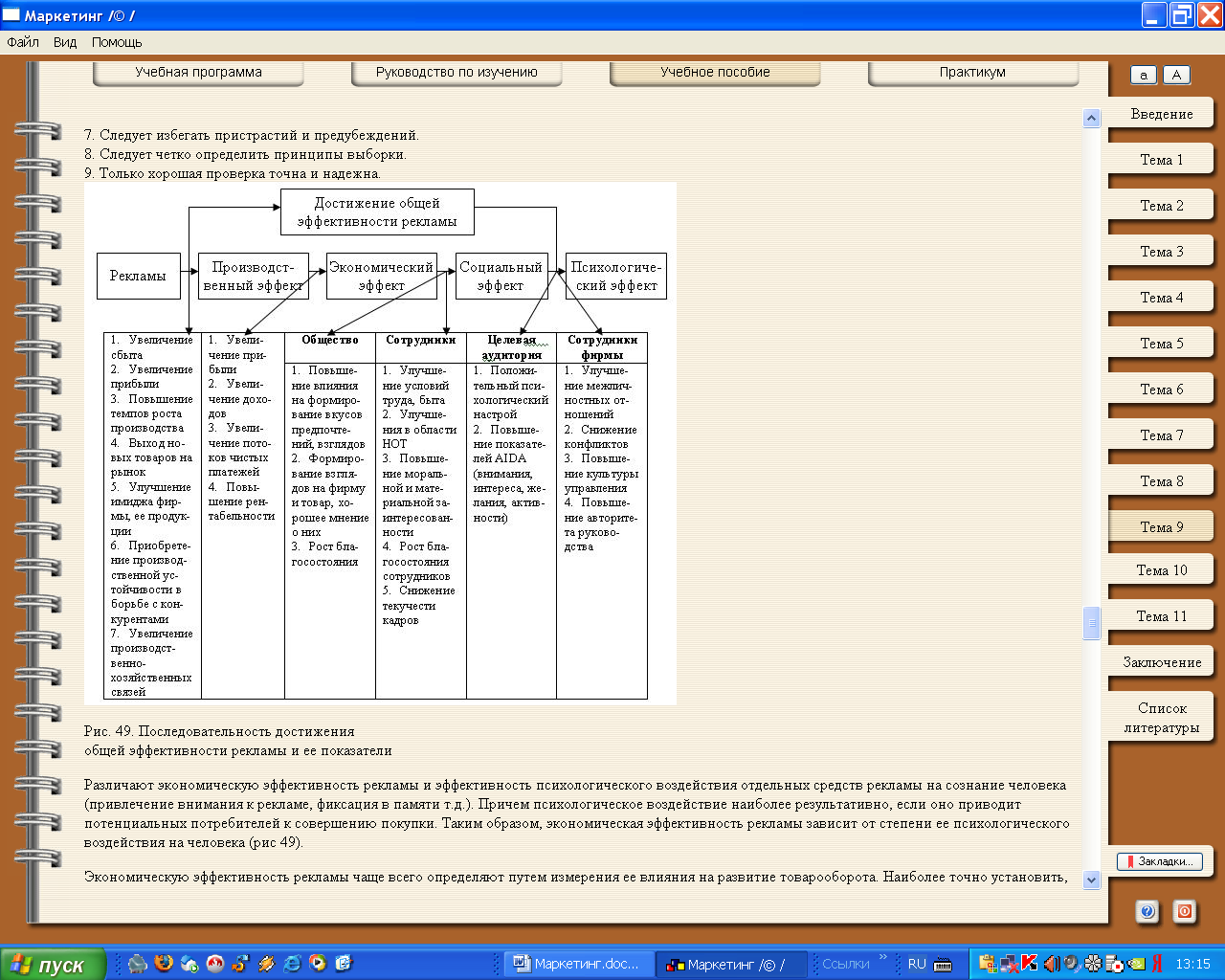

7. Следует избегать пристрастий и предубеждений.

8. Следует четко определить принципы выборки.

9. Только хорошая проверка точна и надежна.

Рис. 49. Последовательность достижения общей эффективности рекламы и ее показатели

Различают экономическую эффективность рекламы и эффективность психологического воздействия отдельных средств рекламы на сознание человека (привлечение внимания к рекламе, фиксация в памяти т.д.). Причем психологическое воздействие наиболее результативно, если оно приводит потенциальных потребителей к совершению покупки. Таким образом, экономическая эффективность рекламы зависит от степени ее психологического воздействия на человека (рис 49).

Экономическую эффективность рекламы чаще всего определяют путем измерения ее влияния на развитие товарооборота. Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, если увеличение сбыта товара происходит немедленно после воздействия рекламы. Это наиболее вероятно в случаях рекламирования новых товаров повседневного спроса.

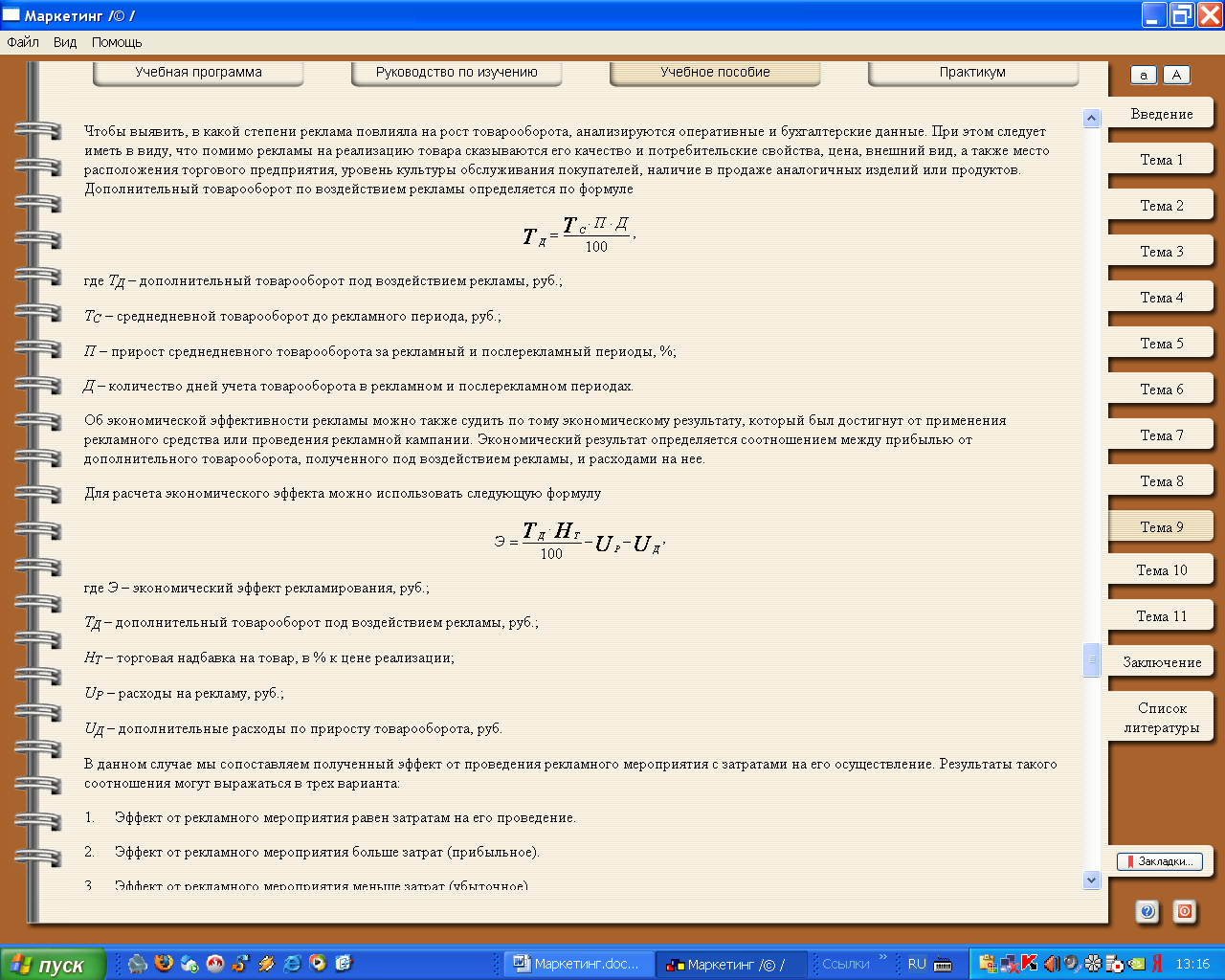

Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост товарооборота, анализируются оперативные и бухгалтерские данные. При этом следует иметь в виду, что помимо рекламы на реализацию товара сказываются его качество и потребительские свойства, цена, внешний вид, а также место расположения торгового предприятия, уровень культуры обслуживания покупателей, наличие в продаже аналогичных изделий или продуктов. Дополнительный товарооборот по воздействием рекламы определяется по формуле

,

,

где ТД – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.;

ТС – среднедневной товарооборот до рекламного периода, руб.;

П – прирост среднедневного товарооборота за рекламный и послерекламный периоды, %;

Д – количество дней учета товарооборота в рекламном и послерекламном периодах.

Об экономической эффективности рекламы можно также судить по тому экономическому результату, который был достигнут от применения рекламного средства или проведения рекламной кампании. Экономический результат определяется соотношением между прибылью от дополнительного товарооборота, полученного под воздействием рекламы, и расходами на нее.

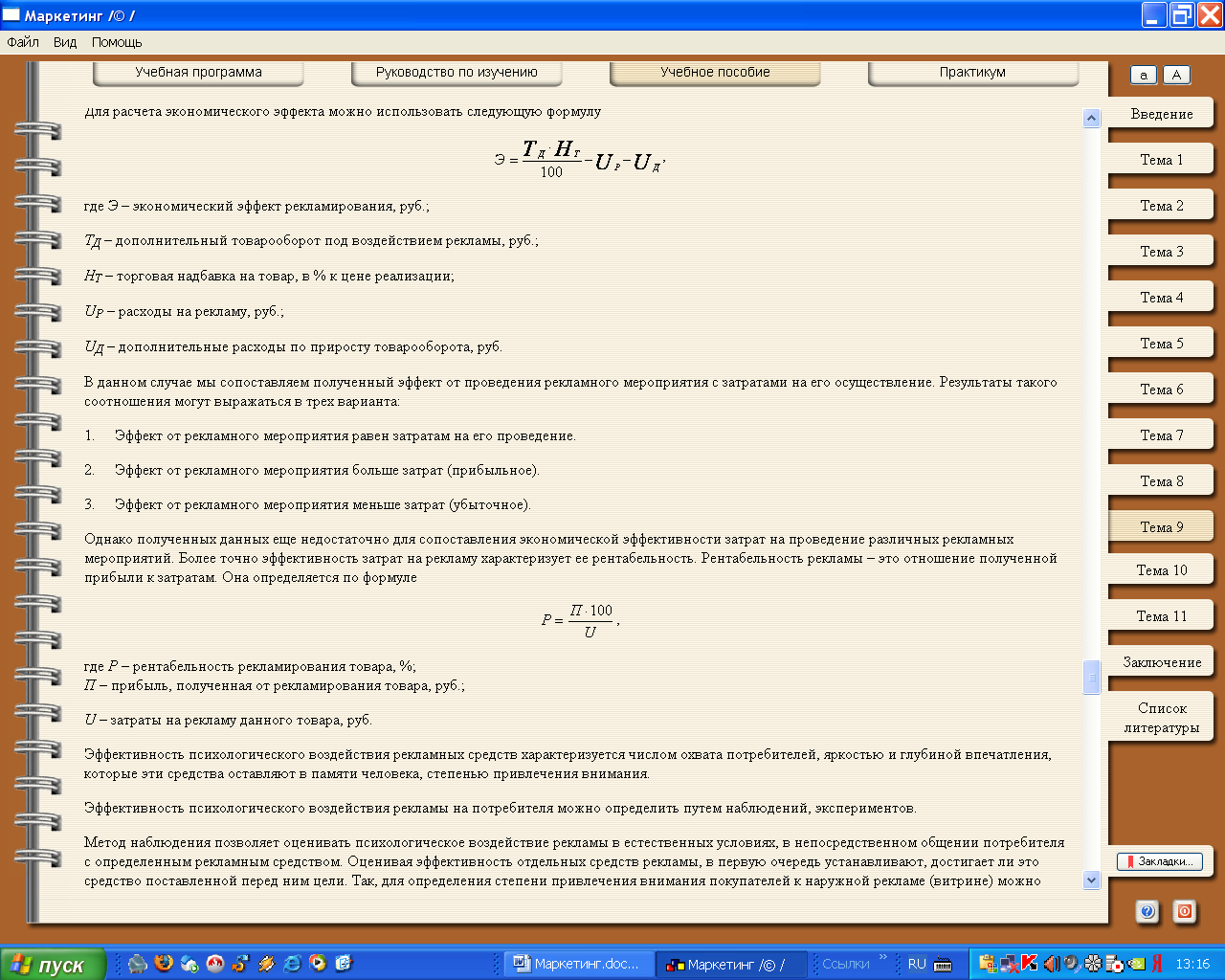

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу

,

,

где Э – экономический эффект рекламирования, руб.;

ТД – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.;

НТ – торговая надбавка на товар, в % к цене реализации;

UP – расходы на рекламу, руб.;

UД – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб.

В данном случае мы сопоставляем полученный эффект от проведения рекламного мероприятия с затратами на его осуществление. Результаты такого соотношения могут выражаться в трех варианта:

1. Эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его проведение.

2. Эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное).

3. Эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное).

Однако полученных данных еще недостаточно для сопоставления экономической эффективности затрат на проведение различных рекламных мероприятий. Более точно эффективность затрат на рекламу характеризует ее рентабельность. Рентабельность рекламы – это отношение полученной прибыли к затратам. Она определяется по формуле

,

где Р – рентабельность рекламирования товара, %;

П – прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.;

U – затраты на рекламу данного товара, руб.

Эффективность психологического воздействия рекламных средств характеризуется числом охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатления, которые эти средства оставляют в памяти человека, степенью привлечения внимания.

Эффективность психологического воздействия рекламы на потребителя можно определить путем наблюдений, экспериментов.

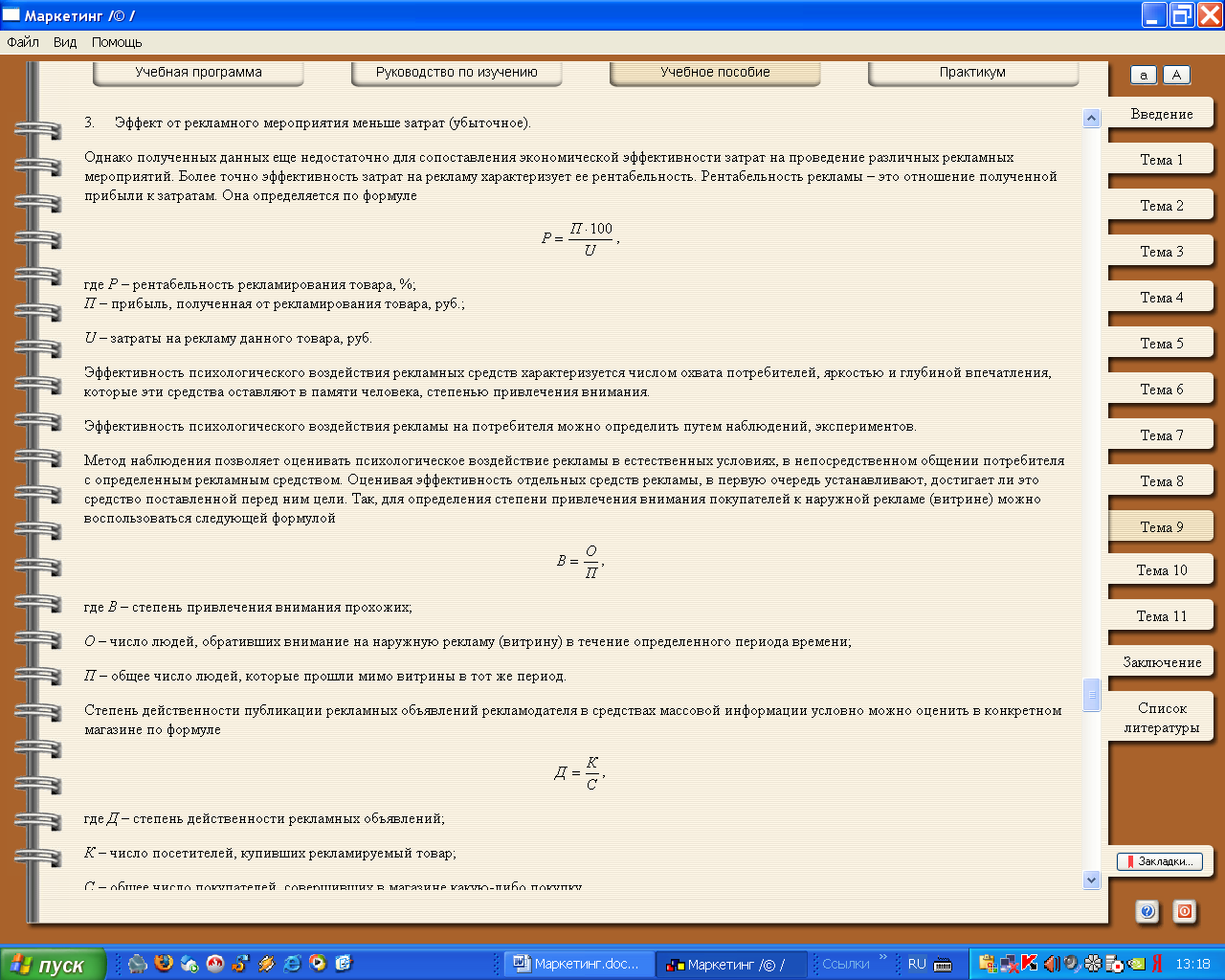

Метод наблюдения позволяет оценивать психологическое воздействие рекламы в естественных условиях, в непосредственном общении потребителя с определенным рекламным средством. Оценивая эффективность отдельных средств рекламы, в первую очередь устанавливают, достигает ли это средство поставленной перед ним цели. Так, для определения степени привлечения внимания покупателей к наружной рекламе (витрине) можно воспользоваться следующей формулой

,

где В – степень привлечения внимания прохожих;

О – число людей, обративших внимание на наружную рекламу (витрину) в течение определенного периода времени;

П – общее число людей, которые прошли мимо витрины в тот же период.

Степень действенности публикации рекламных объявлений рекламодателя в средствах массовой информации условно можно оценить в конкретном магазине по формуле

,

,

где Д – степень действенности рекламных объявлений;

К – число посетителей, купивших рекламируемый товар;

С – общее число покупателей, совершивших в магазине какую-либо покупку.

Показателем действенности средств, рекламирующих само розничное торговое предприятие, является отношение числа посетителей магазина в период применения этих средств к числу посетителей в среднем за день. Данные эти могут быть получены наблюдателями или с помощью фотоэлемента.

Ф. Котлер предлагает для оценки эффективности рекламы такой расчет.

Доля расходов |

´ |

Доля голоса |

´ |

Доля мнений |

´ |

Доля рынка |

Доля голоса – представлено рекламой фирмы, а доля мнений увеличивает долю рынка, занятую фирмой, эффективность рекламы в этом случае

(критерий – 100, меньше 100 – реклама неэффективна, больше 100 – эффективна).

С точки зрения коммуникативной эффективности (социально-психологической) проводится тестирование рекламы по принципу – «смотрел/видел/запомнил/понравилось». Сформулировано «правило Зильске», при котором запоминаемость рекламы определенным образом связана с ее повторяемостью в СМИ. «Закон Моргенштерна» гласит, что при первом знакомстве с рекламным обращением процент запомнивших равен «Х», что при каждом следующем добавляется часть, равная «Х» от числа незапомнивших. Например, если первое обращение запомнилось 20%, то после четырех повторов – 67,23% (20+16+12,8+10,24+8,19).

9.3. Системы стимулирования сбыта

Стимулирование сбыта как форма маркетинговых коммуникаций – система побудительных мер и приемов, носящих кратковременный характер и направленных на поощрение покупки или продажи товара.

«Сейлз промоушн» – деятельность по реализации коммерческих и творческих идей, стимулирующих продажи товаров или услуг клиента в короткие сроки. В «сейлз промоушн» выделяют два направления:

· содействие развитию торговли товарами или услугами конкретного рекламодателя;

· содействие развитию торговли на местах продажи путем личных контактов с потребителями.

В системах стимулирования сбыта выделяют три типа адресатов:

· потребители;

· торговые посредники;

· собственный торговый персонал.

Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на потребителей, решают следующие задачи:

· познакомить потребителя с товарами-«новинками» и подтолкнуть его к покупке;

· увеличить объем покупок одного покупателя;

· поощрить приверженцев конкретных торговых марок;

· снизить временные колебания сбыта.

К ним относят:

· скидки с цены;

· премии;

· распространение купонов;

· бесплатные образцы;

· игры, лотереи, викторины, конкурсы;

· подкрепление товара (потребительский кредит, бесплатные сопутствующие услуги по транспортировке, наладке, монтажу, гарантии);

· согласие принять товар обратно в случае неудовлетворенности покупателя;

· предложение о возврате денег;

· упаковку по льготным ценам.

Мероприятия стимулирования сбыта при воздействии на торговых посредников связаны с решением определенных задач:

· увеличение объема сбыта;

· стимулирование максимальных объемов заказов;

· поощрить обмен передовым опытом в реализации конкретного товара;

· снизить временные колебания в поступлении заказов от посредников.

Виды мероприятий:

· скидки с цены при оговоренном объеме партии товара;

· предоставление оговоренного количества единиц товара посреднику бесплатно при условии закупки определенного его количества;

· премии-«толкачи», выплачиваемые дилерам при продаже товаров сверх оговоренного их количества за определенный отрезок времени;

· организация конкурсов дилеров;

· «рекламные зачеты» посредникам за проведение рекламных кампаний;

· организация съездов дилеров;

· «сбытовые зачеты» для посредников от фирмы-производителя;

· возможность бесплатного повышения квалификации за счет производителя сложнотехнической продукции.

Стимулирования сбыта по отношению к собственному торговому персоналу преследует цели:

· увеличение объема сбыта в подразделениях самой кампании;

· поощрение эффективно работающих работников фирмы;

· обмен опытом между продавцами.

Средства стимулирования торгового персонала:

· премии лучшим торговым работникам;

· предоставление лучшим продавцам дополнительных дней отпуска;

· организация развлекательных поездок для передовиков за счет фирмы;

· конкурсы продавцов с награждением победителей;

· расширение участия передовиков в прибылях фирмы;

· проведение конференций продавцов;

· возможные моральные поощрения (присвоение почетных званий, вручение вымпелов и т.д.).

Характерными чертами систем стимулирования сбыта можно считать :

· привлекательность (льгот, бесплатные блага);

· информативность;

· кратковременный характер эффекта в росте продаж;

· многие приемы «сейлз промоушн» носят форму приглашения к покупке;

· многообразие средств и приемов стимулирования сбыта.

9.4. Пропаганда

Коммерческая пропаганда (паблисити) – «неличное и неоплаченное спонсором стимулирование спроса на товар, услугу или деловую организационную единицу посредством распространения о нем коммерчески важных сведений в печатных средствах информации или благожелательного представления по радио, телевидению или со сцены» (определение Американской Маркетинговой Ассоциации).

Коммерческая пропаганда рассматривается как составная часть «паблик рилейшнз» (ПР).

ПР – это планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и ее общественностью (определение 1948 г., Институт общественных отношений, Великобритания).

ПР – искусство и наука анализа тенденций, предсказания их последствий, выдачи рекомендаций руководству организации и осуществления программ действий в интересах и организации, и общественности (1978 г., Мехико, Мексиканское заявление).

Организационные формы паблисити:

· связь со средствами массовой информации (пресс-конференции, брифинги, рассылка пресс-релизов, производство видео- и кинофильмов, организация интервью руководителей со СМИ, установление доброжелательных отношений со СМИ);

· паблисити посредством печатной продукции (публикация ежегодных официальных отчетов о деятельности фирм, издание фирменных пропагандистских проспектов и журналов);

· участие представителей фирмы в работе съездов и конференций профессиональных и общественных организаций;

· организация фирмой всевозможных мероприятий событийного характера (юбилей фирмы, юбилей президента фирмы, юбилейный клиент, покупатель);

· деятельность фирмы, направленная на органы государственного управления (формирование «лобби», приглашение на презентацию товара-новинки первых лиц в государстве т.д.);

· другие средства паблисити.

Основные черты коммерческой пропаганды:

· широкий охват потребительской аудитории;

· достоверность;

· многообразие применяемых форм;

· броскость;

· относительно невысокая средняя стоимость одного контакта с целевой аудиторией.

Паблик рилейшнз (ПР) имеет следующие функции:

· установление взаимопонимания и доверительных отношений между организацией и общественностью;

· создание «положительного» образа организации;

· сохранение репутации организации;

· создание у сотрудников организации чувства ответственности и заинтересованности в делах предприятия;

· расширение сферы влияния организации средствами соответствующей пропаганды и рекламы.

Свои функции ПР реализует в следующих сферах человеческой деятельности:

· общественных отношениях;

· правительственных отношениях;

· международных и межнациональных отношениях;

· отношениях в промышленности и финансах;

· СМИ.

Любые мероприятия ПР включают четыре этапа (части):

· анализ, исследование и постановка задачи;

· разработка программы и сметы мероприятий;

· общение и осуществление программы;

· исследование результатов, оценка и возможные доработки.

Эти части называют системой RACE (исследование, действие, общение, оценка).

Организационные формы ПР и паблисити тесно связаны, хотя следует выделить:

· создание имиджевой, фирменной рекламы;

· финансирование общественно-полезных мероприятий;

· спонсорство;

· публикация редакционных материалов престижной направленности.