- •Методика преподавания изобразительного искусства.

- •2.Цели и задачи курса.

- •3. В зависимости от положения предмета к глазу рисующего (точка зрения) меняется форма предмета (видимость различных частей).

- •6.Наглядность обучения.

- •1.Подготовка учителя к уроку изобразительного искусства.

- •2. Планирование учебно-воспитательного процесса по изобразительному искусству.

- •4. Учет успеваемости школьников.

- •5. Контроль и проверка знаний, умений и навыков на уроках изобразительного искусства.

- •1.Учебно-воспитательные задачи урока изобразительного искусства.

- •2.Структура и типология уроков изобразительного искусства.

- •1)Уроки изучения нового материала.

- •2)Урок совершенствования знаний, умений и навыков.

- •3)Урок обобщения и систематизации.

- •4) Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.

- •5)Комбинированный урок.

- •3.Констект урока изобразительного искусства. (Форма).

- •Дата_____________ класс№_________

- •Рекомендации

2. Планирование учебно-воспитательного процесса по изобразительному искусству.

Систематическое, последовательное и прочное усвоение учебного материала по изобразительному искусству в значительной степени определяется тщательным, научно обоснованным планированием учебного материала в каждом классе.

Четкое планирование работы по урокам обеспечивает распределение учебного материала на каждый день, месяц, четверть на всем протяжении учебного года.

Приступая к планированию учебно-воспитательной работы, прежде всего, необходимо хорошо изучить программу, по которой вы будете работать. Программа дает перечень основных заданий и постановок, указывает порядок и последовательность изучения курса по годам обучения, количество часов, отводимых на каждое задание, и средства выполнения.

Знания и умения, которые учащиеся должны усвоить в каждом классе, надо распределить по четвертям и неделям.

Педагогический процесс – творческий процесс. Поэтому учебную программу надо рассматривать не как догму, а как общее руководство к действию. В программе дается лишь основное направление многочисленных частных вопросов – дело самого учителя организатора работы.

Планируя учебную работу по программе, педагогу необходимо с одной стороны, выделить основное содержание учебного материала, а с другой – согласовать его с тем дидактическим материалом, которые имеется в его расположении.

При составлении индивидуального плана работы в школе учителю необходимо разработать и годовые планы работы для каждого класса.

Годовые планы лучше всего делать иллюстративными: они позволяют наглядно видеть сразу весь комплекс работ.

В иллюстрированном плане легко отразить и характер ученых постановок, и их методическую направленность.

Годовой учебный план лучше всего составить в виде таблицы, в клетках которой распределяется ученый материал и по четвертям, и по отдельным урокам. В каждой клетке указывается вид учебной работы, темы урока и наглядно показывается содержание работы.

Иллюстративные планы в значительной степени облегчают дальнейшую работу по ежегодному планированию учебного материала – составлению календарных планов для каждого класса, тематических разработок и конспектов уроков.

Обычно планирование конкретного урока осуществляется в виде рабочего плана-конспекта. В нем учитель, руководствуясь поурочным планированием на четверть, четко указывает тему, цель и задачи данного урока. Здесь также фиксируется последовательность всех этапов (элементов) урока с определением их основного содержания и времени, отводимого на каждую часть. В плане-конспекте указывается наглядный материал, который должен быть использован на уроке, оборудование урока, отдельные методические приемы учителя.

3.Выбор методов обучения изобразительному искусству. Следовательно, если поставлена цель, сформировать, у школьника знания высокого уровня, то процесс обучения должен быть спланирован так, чтобы ученик последовательно приобретал знания на всех предыдущих уровнях. При этом постоянно следует иметь в виду, что ученик в учебном процессе выступает не только как его объект, но и в качестве субъекта со своей ролевой функцией в познавательной деятельности.

Это наше замечание подчеркивает то обстоятельство, что при планировании и проведении учебного процесса необходимо учитывать и реализовывать такое взаимодействие психики и внешней деятельности учителя и учащегося, которое не только приведет последнего к усвоению знаний, но и поможет ему овладеть способами познания, будет способствовать его интеллектуальному и нравственному развитию.

Отметим, что эту задачу призваны решать методы обучения. Однако нужно сказать, что проблема выбора метода обучения не проста. Как известно, все попытки найти какие-то универсальные методы окончились неудачей. Таким образом, приходится осуществлять выбор методов обучения, основываясь на том, что любая методика конструируется из их совокупности, внутри которой каждый метод используется на том или ином этапе обучения в соответствии с целями этапа и спецификой содержания учебной информации. Задача выбора метода обучения осложняется и тем, что до сих пор нет единой их классификации, что привело к выделению и систематизации методов по самым различным основаниям. Среди имеющихся и наиболее распространенных классификаций можно выделить те, что в качестве оснований берут:

— Источники знаний. В этом случае рассматриваются словесные, наглядные и практические методы обучения.

— Этапы усвоения. Здесь выделяют методы подготовки учащихся к изучению материала, методы организации изучения материала, методы закрепления усвоенного материала, методы проверки и оценки знаний и т. п.

— Специфику деятельности участников учебного процесса. Здесь говорят о методах подачи учебного материала учителем и о методах самостоятельной работы учащихся.

— Логический путь познания. В этом случае выделят индуктивные, дедуктивные и смешанные методы.

Важно отметить, что приведенные выше классификации методов обучения базируются на характеристиках внешних структур педагогических взаимодействий. Но для эффективного управления системы «преподаватель — учащийся», необходимо видеть и прогнозировать внутренние взаимодействия учителя с учащимися и учебной информацией. Этому требованию, мы считаем, наиболее полно отвечает классификация методов обучения, в которой в качестве основания взят характер познавательной деятельности учащегося. В ней выделено, как известно, пять методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский.

Организация деятельности учащиеся по воспроизведению и применению усвоенной информации осуществляется репродуктивным методом. В рамках этого метода решаются типовые задачи, выполняются по инструктивным описаниям лабораторные работы и т. п.

Метод проблемного изложения призван делать школьников свидетелями научного поиска в процессе объяснения им сути учебной информации. Здесь преподаватель не просто излагает содержание учебной информации, а ставит проблему, раскрывает систему доказательств, показывает логический путь разрешения проблемы и решает ее.

Частично-поисковый метод позволяет приблизить учащихся к самостоятельному разрешению проблем. Реализация его дает возможность преподавателю учить школьников выполнению отдельных этапов исследования. Здесь преподаватель сам формулирует задание для учащихся, дает им логику и методику поиска на всех этапах решения, но само решение на отдельных этапах школьники выполняют самостоятельно.

Исследовательский метод предполагает полное сближение учебной, познавательной деятельности учащихся с деятельностью научной. В этом случае преподаватель только формулирует задания для учащихся и напоминает им о методах научной работы, а собственно исследование учащиеся проводят самостоятельно.

Как видно из показанной сути методов обучения. Эти методы представлены в классификации И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина. Они действительно, обеспечивая взаимосвязанный и взаимообусловленный характер деятельности участников учебного процесса, предусматривают при этом необходимость такого взаимодействия их сознания и мысли, которое позволяет ученику, с одной стороны, активно выступать в роли субъекта обучения, а преподавателю, с другой стороны, руководить познанием и развитием ученика.

Это общедидактические методы, которые могут быть использованы при обучении любому содержанию, в том числе изобразительной деятельности. И. Я. Лернер отметил, что метод реализуется через систему приемов.

Применительно к изобразительной деятельности используются методы, традиционно выделяемые по источнику знаний: наглядные, словесные, игровые, практические. Ведущее значение имеют наглядные, так как они соответствуют специфике изобразительной деятельности как форме наглядно образного отражения окружающего мира. Рассмотрение этих методов важно, особенно во взаимосвязи их с общедидактическими.

Предпочтение отдается наблюдению и обследованию. Оба метода были разработаны применительно к изобразительной деятельности Н. П. Сакулиной. Метод обследования разрабатывался в контексте исследований по проблеме сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. Цель сенсорного воспитания — формирование у детей способов рационального, чувственного познания окружающего мира на основе усвоения сенсорных эталонов форм, цвета, величин. Исследования велись под руководством А. В. Запорожца, Л. А. Венгера. В работах Н. П. Сакулиной, Т. С. Комаровой, Н. А. Курочкиной, Н. А. Алексеевой, А. Е. Высоцкой были разработаны проблемы взаимосвязи сенсорного воспитания и изобразительной деятельности (рисования, лепки).

Обследование — целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие предмета осязательно-двигательным и зрительным путем.

В чем смысл и значение этого метода? Благодаря обследованию предмета у детей формируется представление о нем, которое ложится в основу изображения. То есть смысл обследования в формировании представления об изображаемом предмете.

Как правило, обследование используется при затруднениях в изображении отдельных предметов. Обследовать можно предметы быта, природы (деревья, кусты, цветы, животных). При изображении человека можно обследовать игрушку — куклу, можно рассматривать фигуры детей (на прогулке, гимнастике) и т. п. То есть обследование — это целенаправленное рассматривание предмета, который необходимо изображать.

Однако смысл его не только, а может быть, не столько в решении сиюминутной изобразительной задачи. Более глубокий и важный смысл — в освоении ребенком самого способа обследования как способа познания окружающего. Овладение самим способом и дает ребенку относительную свободу и самостоятельность в познании.

Зрелая изобразительная деятельность немыслима без целенаправленного аналитико-синтетического восприятия окружающего. Будущих художников учат смотреть и видеть не по-житейски, а так, чтобы грамотно, профессионально изображать. Младшего школьника невозможно научить зрелому сенсорному, художественному видению, но помочь ему видеть предмет, его изобразительные признаки возможно и необходимо.

Итак, обследование — метод обучения и в то же время одна из задач обучения.

Овладение ребенком доступным способом восприятия формирует у него художественную позицию: в поиске способа изображения идти от восприятия изображаемого предмета (самому ставить задачу: хорошо рассмотреть, что выразительнее изобразить). Овладение умением смотреть и видеть в большей степени снимает чувство неуверенности, страха перед изображением ("Не умею, не смогу"), позволяет ему смело ставить разнообразные изобразительные задачи и активно искать способы их решения. Такие проявления детей можно назвать творческими.

Правильно проведенное обследование способствует и более успешному решению частных задач конкретного занятия, делает процесс учения ребенка более активным и самостоятельным. Дело в том, что в процессе обследования у школьников формируется не просто осмысленное представление о предмете, о его внешних и наглядных признаках, но в какой-то степени и "изобразительное" представление, то есть представление будущего образа и способов его создания. Ведь порядок обследования совпадает с последовательностью изображения, а обследующие жесты не только помогают вычленить особенности формы, но по характеру движения совпадают с формообразующими изобразительными движениями (как очерчиваем круглую форму по контуру — так и рисуем, как обхватываем, ощупываем пальцами объемную форму — так и лепим). Все это делает показ способов изображения педагогом дополнительным приемом обучения, а на последующих этапах становится необязательным.

При постоянном использовании обследования учащиеся понимают связь между обследованием и способами изображения, становятся все более самостоятельными.

Наконец, только с помощью и в процессе обследования возможно вычленение и осознание сходных признаков в предметах одного типа (дома, транспорт и т. д.). Вычленение и объяснение внешних признаков, сравнение предметов по этим признакам, установление и объяснение сходства, а затем и обобщение позволяют формировать обобщенное представление о группе подобных предметов.

Какова структура обследования?

Обследование можно разделить на три разных по характеру этапа.

Первый — целостное эмоциональное восприятие предмета через какой-то выразительный признак. Это, по существу, эстетическое восприятие, которое характерно для начала творческого процесса в художественной деятельности. Например, дети рассматривают грузовые машины. Можно сразу спросить: какая это машина? А как вы догадались? Такой прием позволяет вычленить самый характерный признак предмета и связать его с функцией, назначением. То есть в данном случае вызван познавательный интерес детей к предмету. Именно в этом заключается смысл первого этапа обследования изображаемого предмета.

Второй этап — аналитическое восприятие предмета, то есть последовательное выделение изобразительных признаков, частей и свойств предмета. В лепке, рисовании, аппликации части воспроизводятся последовательно одна за другой, в процессе создания изображения предмет как бы конструируется. Такой способ воспроизведения строения предметов характеризует детскую изобразительную деятельность вплоть до старшего возраста, когда синтезирующие моменты восприятия преобладают над анализирующими моментами и изображение создается от целого к частям".

Итак, аналитический способ обследования, смысл которого в формировании изобразительного представления, продиктован доступным ребенку способом изображения. Поэтому примерная последовательность анализа такова:

1. Выделяют и называют самую крупную часть предмета и ее назначение.

2. Определяют форму этой части. По возможности выясняют зависимость формы от функции (назначения), условий жизни (почему рыбка овальной формы, почему у грузовых машин прямоугольный, длинный кузов).

3. Определяют положение этой части в пространстве (почему у этой сосны корявый, даже раздвоенный ствол, а у других — стройный).

4. Затем выделяют другую (достаточно крупную) часть и выясняют положение, форму, величину ее по отношению основной.

5. Выделяют цвет, если выбор его не произволен, а подчиняется натуре.

Таким образом, выделяются все достаточно крупные части. Затем обращается внимание на детали. По возможности особенности формы, строения, положения в пространстве, цвета объясняются функциональным назначением предмета или условий жизни, обитания животного.

Третий этап опять предполагает целостное эмоциональное восприятие предмета, как бы объединяющее возникающее представление в целостный образ.

Остановимся более подробно на третьем этапе — анализе изображаемого предмета. К сожалению, в массовой практике этот этап проходит нередко формально, скучно. У детей пропадает интерес к восприятию. Педагог должен постараться использовать при анализе разные виды восприятия: слуховое, зрительное, осязательное. "Потрогайте ствол у березы, какой он, как про него можно сказать? Почему ствол здесь гладкий, словно шелковый, а тут шершавый. Как это можно нарисовать?" "Понаблюдайте, как ветер колышет ветки березы (в разные стороны развеваются), а у дуба — только листочки шелестят. Почему ветки березы так послушны ветру? Какие они, как про них можно сказать, с чем сравнить?

Для успешного решения изобразительных задач важны связи, которые объясняют некоторые внешние изобразительные признаки: форму, цвет, строение и т. п. (например, сильные, мощные челюсти, вытянутая морда у некоторых диких животных и т. д.).

В структуре обследования (анализа) нередко используется обследующий жест учителя и учащихся, который помогает вычленять форму, ее особенности. Обведение пальчиком по контуру предмета организует зрительное восприятие, взгляд сначала сопровождает, затем направляет движение пальчика. Кроме того, рисунок обследующего жеста совпадает с формообразующим движением, производимым при изображении. Следовательно, обследующий жест "подсказывает" способ изображения. Те же смысл и значение обследующий жест имеет в обследовании с целью последующей лепки: ладошками и пальчиками предмет ощупывается с целью лучшего выделения формы, эти же движения лежат в основе приемов лепки.

Характер обследующего жеста подчиняется форме: при обследовании округлой формы — движение слитное, безостановочное. Начертание прямолинейных форм требует хотя бы мгновенных пауз. Такого рода движения детьми младшего возраста осваиваются не сразу. Прерывистость движений и изменение направления требует большего зрительного контроля. Поэтому при обследовании педагог, а потом и дети словом фиксируют остановки. Т. С. Комарова обратила внимание на связь обследующего жеста и формообразующего движения. Эта существенная зависимость, уяснение ее детьми помогают им в последующем самостоятельно находить более или менее подходящий способ изображения на основе обследования.

Специфика обследования в разных видах изобразительной деятельности

При выполнении аппликации из отдельных частей применяются те же приемы обследования, что и в рисовании, только обследующий жест пальчиком рекомендуется производить в обратную сторону, справа налево.

При вырезывании из бумаги, сложенной вдвое, предметов симметричной формы в процессе обследования важно, чтобы дети увидели симметрию в предмете. После этого нужно обратить внимание школьников на пропорции. Например, у вазы округлая, массивная нижняя часть и узкое высокое горло. Затем можно закрыть одну половину вазы (чтобы не рассеивать внимание детей) и обследовать другую по контуру, снизу вверх (по направлению предстоящего вырезывания). Жест пальцем по контуру формы взрослый обязательно сопровождает словом (например: внизу вазы линия округлая, у горлышка — линия прямая... и т. д.).

При силуэтном вырезывании, наиболее трудном для детей, первый этап обследования тот же самый — целостное восприятие. При этом следует обратить внимание ребят на наиболее выразительные признаки предмета, например: у сороки — длинный хвост, сильный клюв; у слона — длинный хобот, массивные ноги. После этого необходимо обследовать предмет жестом по контуру всей формы, справа налево с предполагаемого места вырезывания. Обследующий жест сопровождается словом, подчеркивающим направление движения и характер линии, формы. В процессе обследования учитель напоминает о связи обследующего жеста со способом и последовательностью вырезывания:

"Как пальчиком ведем, так и вырезать будем". Например, обследуя игрушку — птицу целостной пластичной формы, можно спросить: "С чего удобнее начать вырезывание птицы? С хвостика. Давай посмотрим, какой хвостик... веди пальчиком... хвостик длинный, линия прямая. Затем спинка — линия опять прямая, а где крылышки — выпуклая, чуть округлая... И потом что вырезаем? Шейку... линия опять прямая, короткая... а сейчас..." и т. д.

Усвоив особенности целостной формы каких-либо предметов (например, птиц) и удобный силуэтный способ их вырезывания, дети могут новые предметы из этой группы обследовать более быстро, фиксируя внимание на своеобразии. Например, у сороки длинный хвост, по величине он равен туловищу птицы. Линия хвоста плавно переходит в линию спины. У голубей хвост короткий, туловище относительно большое и более округлое и т. п.

Специфика обследования в лепке

Последовательность операций при обследовании предмета в основном повторяет порядок их выполнения в лепке. При этом создается представление не только о существенных признаках предмета, но и о последовательности лепки.

Схема лепки предметов круглой, и овальной формы с рельефными особенностями (яблоко, груша, огурец, баклажан, лук, гранат):

1. Создание основной формы, близкой к геометрической фигуре.

2. Лепка формы специфической (характерной).

3. Лепка основных, рельефных особенностей предмета.

4. Обработка поверхности (сглаживание) и выполнение мелких второстепенных, рельефных особенностей.

5. Дополнительные изображения (веточки, листочки). Схема лепки предметов сложной (расчлененной) формы:

1. Лепка подставки.

2. Лепка основной, наиболее крупной части предмета (обобщенной формы).

3. Лепка других крупных частей (обобщенной формы).

4. Лепка специфической (характерной) формы этих крупных частей.

5. Соединение крупных частей в одно целое.

6. Лепка мелких деталей предмета (клюва, хвостика, ушей и т. д.).

7. Обработка поверхности (промазывание, приглаживание и т. д.).

Порядок обследования

1. Выделение общей формы (если предмет целостный, мало расчлененной формы) или основной части.

2. Выделение специфической, характерной формы (отличие геометрической).

3. Определение формы других частей и сравнение с формой центральной части.

4. Определение величины других частей по сравнению основной.

5. Определение положения этих частей по отношению основной.

6. Внимание фиксируется на основных, рельефных особенностях. Уточняющих, специфическую форму (в яблоке — углубление сверху). И форму мелких деталей предмета (ушки, клюв, хвостик и т. п.). На свойствах поверхности предмета и мелких, второстепенных особенностях (выпуклости, впадины и т. п.).

Важно, чтобы движения пальцев при обследовании максимально соответствовали характеру движений пальцев при лепке. Многие части и свойства предмета обследуются так же, как и лепятся. Например, главные особенности специфической, характерной формы предмета (оттягивание и закругление, расплющивание) лепятся всеми пальцами правой руки. Так же они и обследуются. Основные, рельефные особенности предмета, дополняющие специфическую форму, мелкие детали предмета лепятся путем оттягивания или прищипывания указательным и большим пальцами правой руки. Таким же образом они и обследуются. Следовательно, происходит перенос двигательного навыка из обследования в лепку. Ребенку надо показывать и объяснять, какими пальцами обследуется предмет или его часть, приучать его контролировать взглядом движения пальцев. Учитель, называя словом, фиксирует внимание ребенка на всех особенностях предмета. Побуждает его к повторению-называнию этих особенностей, а позднее — к самостоятельному определению.

Зависимость обследования от способа изображения (с натуры, по представлению)

При изображении с натуры предмет рассматривают в том ракурсе, в котором будет выполняться изображение. При этом нужно фиксировать внимание школьников на видимых частях (при сохранении в целом структуры обследования).

При изображении по представлению важно, чтобы дети могли "увидеть" предмет не только в плане выделения его основных форм, строения, но и возможных вариантов. Для этого можно подобрать и обследовать с учащимися не один, а несколько предметов, фиксируя внимание на вариативность (разные яблоки, разные виды грузовых машин и т. д.). Н. П. Сакулина обращала внимание педагогов на необходимость подбора для обследования натуральных предметов (овощи, фрукты, цветы, веточки и т. п.).

Обследование игрушек. скульптур, изображающих животных, птиц, нужно проводить только после наблюдения их в живой природе, если это возможно. Важно, чтобы дети представляли образ "живым", выразительным, не статичным. Замечено, что по мере овладения детьми изобразительной деятельностью обогащается запас усвоенных ими способов изображения. Возможность применить их приводит к пассивности в отношении дальнейшего накопления жизненных впечатлений и использования их при создании изображения. Ребенок обходится имеющимся запасом графических образов. Связь изображения с предварительным наблюдением нарушается. Одной из задач руководства изобразительной деятельностью является развитие у детей потребности постоянного привлечения сенсорного опыта, обогащение его путем наблюдений. Это возможно, если предъявляются требования к качеству изображения, а это достигается с помощью привлечения детей к оценке изображений.

Овладение способами изображения и способами восприятия постепенно рождает у детей специфические черты художественного восприятия — когда ученик, разглядывая какой-то предмет, начинает представлять способы его изображения, формы, краски и т. п.

Что бы ученик ни рисовал (лепил) "наизусть", важно, чтобы новое восприятие и представление было ярким, "живым", эмоциональным.

Итак, мы детально рассмотрели метод обследования, один из ведущих в обучении учащихся изобразительной деятельности и в развитии ребенка. Данный метод может быть представлен в структуре любого обще дидактического метода. Такой метод обследования можно отнести к исследовательским методам, где познавательная задача решается самостоятельно, а результат ее решения в процессе переработки впечатлений будет представлен в виде нового образа.

Таким образом, метод обследования нестатичен. Развивающий эффект любого метода зависит от его сочетания с другими.

Обследование по возможности следует проводить после наблюдений или "вкрапливать" в наблюдения. Тогда любая "неживая" натура: игрушки, овощи, фрукты и т. п. "оживает". Как мы уже отмечали, обследование можно сочетать с художественным словом, если оно обостряет восприятие и чувства. Иногда музыка, служащая эмоциональным фоном обследования (например, цветущей ветки вишни, сирени), обостряет восприятие и чувство. Педагог должен подойти к этому творчески.

В связи с задачами развивающего обучения определены место и характер использования наглядных и словесных методов и приемов. Ведущими, главными в обучении изобразительной деятельности школьников являются наглядные методы. Среди наглядных методов и приемов выделяют следующие: наблюдение, рассматривание предмета (обследование), образец, показ картины, показ способов изображения и способов действия.

Наблюдение — один из ведущих наглядных методов обучения. Большой вклад в его разработку внесли Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Л. А. Раева. Наблюдение определяется как целенаправленное восприятие реального мира, предмета или явления в естественном окружении.

Ценность данного метода заключается в том, что в процессе наблюдения формируется представление ребенка об изображаемом предмете, явлении, которое служит основой для последующего изображения.

Наблюдение, в отличие от всех других методов и приемов, формирует яркое "живое" представление об окружающем мире. Благодаря этому методу возможно формирование одного из важнейших качеств личности, характеризующих ее познавательную сферу — наблюдательность. Именно эта характеристика личности позволяет человеку самостоятельно приобретать новые знания, дает основу для рассуждений, умозаключений.

Требования к наблюдению

1. Целенаправленность наблюдения в изобразительной деятельности означает восприятие в первую очередь того содержания, тех особенностей объекта, которые послужат основой для изображения, позволят наглядно представить художественный образ как результат изобразительной деятельности.

2. Эмоциональность, неравнодушие восприятия. Без чувств, рождаемых общением с людьми, искусством, природой, предметным миром, не может быть искусства, не может быть художественной, творческой деятельности. Применительно к детям это особенно важно, так как только на уровне произвольности, обязательности ученик мало, что может сделать вообще, а в художественной деятельности — особенно. Общая беда многих педагогов: в общении с детьми они пытаются затронуть сферу познания интеллекта, минуя сферу чувств. Отсюда формализм в обучении, в общении, в поведении взрослых, а затем и детей. Знания, не подкрепленные, не связанные с чувствами, не становятся достоянием ребенка, не побуждают к активному действию и, в частности, к проявлению себя в изобразительной деятельности.

3. Осмысленность наблюдения. Изобразительная деятельность требует особого восприятия предметов, явлений, выделения и осознания тех свойств, которые предстоит изобразить (форма, цвет, пропорции и т. п.). Однако выделение этих признаков должно быть не механическим, а осмысленным. Ребенок должен понимать многие видимые явления. Например, почему сосны в лесу высокие, стройные, могучие, а одна сосна на берегу выросла большая и корявая. Почему у зайца задние лапы сильнее и длиннее передних. То есть внешние признаки предметов осмысливаются на основе вскрытия внутреннего содержания явления, существенных связей между внешними признаками и внутренним состоянием, влиянием каких-то факторов. В этом случае процесс познания более глубок, чувства более осмысленны, возникает общее представление о явлении, позволяющее ребенку лучше ориентироваться при восприятии сходных или контрастных явлений.

4. Активность детей. В наблюдении необходимо обеспечить самую разнообразную активность детей: эмоциональную, мыслительную, речевую, двигательную. Только при этом условии процесс наблюдения будет эффективен. К сожалению, в массовой практике при всем понимании педагогами важности этого требования наблюдается своего рода боязнь воспитания активности детей. Учитель, как правило, активен сам, но очень настороженно относится к "незапланированной" речевой, мыслительной, эмоциональной и тем более двигательной активности детей, не может направить ее в нужное русло. Разумная свобода и раскрепощенность как проявление детской активности — пока большая проблема для многих педагогов.

5. Повторность наблюдений особенно важна для создания детьми разнообразных, выразительных образов. В процессе неоднократных наблюдений дети могут видеть один предмет в изменяющихся условиях, а значит, с разными внешними характеристиками (березка в ясный солнечный день, на закате солнца, в ветреный день; лес в "золотую" и позднюю осень). В процессе неоднократных наблюдений можно увидеть разнообразие предметов одного типа: разные по внешнему виду грузовые машины в зависимости от конкретного функционального назначения; разные жилые дома или здания, имеющие различное назначение (школа, детский сад, жилой дом, дворец для детей и т. п.). Таким образом, повторные, целенаправленные наблюдения существенно обогащают представления детей, дают большой материал для продуктивного воображения. Последнее наблюдение должно быть максимально приближено к процессу изображения, так как в силу доминирующей непроизвольности всех психических процессов у школьников удержание на длительный срок "свежих", ярких впечатлений, необходимых для изображения, невозможно.

6. Учет возрастных возможностей детей и задач изображения при отборе объема представлений, формируемых в ходе наблюдения. Это требование реализуется и в содержании, и в методике ведения наблюдения с детьми.

Методика организации и проведения наблюдения с детьми предполагает необходимость выбора места и времени в соответствии с задачами наблюдения, разнообразие вопросов, активизирующих познавательную деятельность детей, обогащение наблюдения другими приемами:

рассказ, пояснение, художественное слово, игровые моменты, элементы обследования и т. п.

Образец.

Образец – это то, чему учащиеся должны сделать при выполнении различного рода заданий. В методической литературе к образцу относят работу, выполненную учителем, игрушки, скульптуры малых форм (в лепке), даже картины. Поскольку рассматривание картин, обследование предметов, в том числе игрушек и малой скульптуры, - это самостоятельные методы обучения, то под образцом мы советуем понимать работу, выполненную учителем предлагаемую для подражания.

Использование образца может быть различным по характеру. И организации познавательной деятельности детей. От подачи детям готовой информации — способов изображения, когда от них требуется понимание и прямое воспроизведение, до организации частично поисковой деятельности. По вариативным или незаконченным образцам.

От подачи учащимся готовой информации — способов изображения, когда от них требуется понимание и прямое воспроизведение, до организации частично поисковой деятельности, по вариативным или незаконченным образцам.

Прием показа способов изображения (способов действия) — один из важных в обучении школьников В зависимости от полноты показа способа изображения различают показ полный и частичный. Показ может быть общим и индивидуальным. Причем индивидуальный показ может проходить в форме совместного действия педагога и ребенка. Кроме того, различают показ педагога и показ способа изображения (действия) ребенком. Показ используется при ознакомлении с техникой работы с новыми способами изображения. Показ технических приемов совпадает с усвоением детьми способов изображения предмета или составлением узора. Применение показа на первом и последующих занятиях принципиально отличается. Когда предмет данной формы изображается впервые, показ осуществляет педагог (после соответствующего обследования). Непременным условием является пояснение взаимосвязи способа изображения и движения руки по контуру при обследовании. На последующих занятиях, где изображаются предметы той же формы, к показу способа изображения привлекаются учащиеся.

Таким образом, прием показа может входить как в структуру информационно-рецептивного, так и репродуктивного метода. Если же организовать поисковую деятельность и ученики могут демонстрировать найденные ими варианты изображения, то показ своих находок учащимися входит в структуру эвристического метода, так как в ситуацию поиска ставятся все дети, а показ — как бы публичная демонстрация одного из вариантов изображения.

Беседа.

Наряду с наглядными методами обучения изобразительной деятельности используются словесные методы и приемы (беседа, объяснение, вопросы, поощрения, совет, художественное слово). Физиологической основой единства словесных и наглядных методов является учение И. П. Павлова о взаимосвязанной работе двух сигнальных систем. Одним из ведущих словесных методов обучения изобразительной деятельности является беседа.

Беседа используется обычно в первой части занятия, когда стоит задача формирования изобразительного представления, и в конце занятия, когда важно помочь учащимся увидеть свои работы, почувствовать их выразительность и достоинства, понять слабости. Методика беседы зависит от содержания, вида занятия, конкретных дидактических задач.

В сюжетном рисовании, когда школьников учат передавать сюжет, в процессе беседы необходимо помочь учащимся представить содержание изображения, композицию, особенности передачи движения, цветовую характеристику образа, то есть продумать изобразительные средства для передачи сюжета. Педагог уточняет с детьми некоторые технические приемы работы, последовательность создания изображения. В зависимости от содержания изображения (по литературному произведению, на темы из окружающей действительности, на свободную тему) методика бесед имеет свою специфику. Так, при рисовании (лепке) на тему литературного произведения важно вспомнить его основную мысль, идею; эмоционально оживить образ (прочитать строчки из стихотворения, сказки), дать характеристику внешнего облика персонажей; вспомнить их взаимоотношения; уточнить композицию, приемы и последовательность работы.

Рисование (лепка) на темы окружающей действительности требует оживления жизненной ситуации, воспроизведения содержания событий, обстановки, уточнения выразительных средств: композиции, деталей, способов передачи движения и т. п., уточнения приемов и последовательности изображения.

При рисовании (лепке) на свободную тему необходима предварительная работа с учащимися. В беседе педагог оживляет ребячьи впечатления. Затем он предлагает некоторым ученикам объяснить их замысел: что они нарисуют (слепят), как будут рисовать, чтобы было понятно другим, где расположат ту или иную часть изображения. Учитель уточняет некоторые технические приемы работы. На примере рассказов учащихся педагог еще раз учит школьников способам замы сливания образа.

На занятиях, где содержанием изображения является отдельный предмет, беседа часто сопровождает процесс его рассматривания (обследование). В этом случае в процессе беседы необходимо вызвать активное, осмысленное восприятие предмета учащимися. Помочь им уяснить особенности его формы, строения, определить своеобразие цвета, пропорциональных отношений и т. п. Характер, содержание вопросов педагога должны нацеливать ребят на установление зависимостей между внешним обликом предмета и его функциональным назначением или особенностями условий жизни (питание, передвижение, защита). Выполнение этих задач является не самоцелью, а средством формирования обобщенных представлений, необходимых для развития самостоятельности, активности, инициативы учащихся при создании изображения. Степень умственной, речевой активности школьников в беседах подобного рода тем выше, чем богаче опыт детей.

На занятиях по конструированию, аппликации, где предметом обследования и беседы часто является образец, предусматривают также большую степень умственной, речевой, эмоциональной и, по возможности, двигательной активности школьников.

В конце занятия нужно помочь учащимся почувствовать выразительность образов, ими созданных. Обучение умению видеть, чувствовать выразительность рисунков, лепки — одна из важных задач, стоящих перед педагогом. При этом характер вопросов и замечаний взрослого должен обеспечить определенный эмоциональный отклик детей.

Содержание вопросов в процессе просмотра и анализа детских работ меняется в зависимости от способа создания изображения (по памяти, по представлению, с натуры) от содержания изображения (узор, сюжет), от возраста учащихся.

Возрастные особенности влияют на содержание беседы, на степень активности учащихся. В зависимости от конкретных задач характер вопросов меняется. В одних случаях вопросы нацеливают на описание внешних признаков воспринимаемого объекта, в других — на припоминание и воспроизведение, на умозаключение. С помощью вопросов педагог уточняет представления детей о предмете, явлении, о способах его изображения. Вопросы используются в общей беседе и индивидуальной работе с детьми в процессе занятия. Требования к вопросам носят общепедагогический характер: доступность, четкость и ясность формулировки, краткость, эмоциональность.

Пояснение — это словесный способ воздействия на сознание детей, помогающий им понять и усвоить, что и как они должны делать во время занятий и что должны получить в результате. Пояснение дается в простой, доступной форме одновременно всей группе детей или отдельным детям. Пояснение часто сочетается с наблюдением, показом способов и приемов выполнения работы.

Совет — используют в тех случаях, когда ученик затрудняется в создании изображения. Н. П. Сакулина справедливо требовала не спешить с советом. Школьники с замедленным темпом работы и способные по заданному вопросу найти решение, часто не нуждаются в совете. В данных случаях совет не способствует росту самостоятельности и активности детей.

Напоминание в виде кратких указаний — важный методический прием обучения. Обычно его используют перед началом процесса изображения. Чаще всего речь идет о последовательности работы. Данный прием помогает детям вовремя начать рисунок (лепку), спланировать и организовать деятельность.

Поощрение — методический прием, который, по мнению Е. А. Флериной, Н. П. Сакулиной, следует чаще применять в работе с детьми. Данный прием вселяет в детей уверенность, вызывает у них желание выполнить работу хорошо, ощущение успеха. Ощущение успеха побуждает к деятельности, поддерживает активность детей, а ощущение неуспеха оказывает обратное влияние. Разумеется, чем старше дети, тем более объективно обоснованным должно быть переживание успеха.

Художественное слово широко применяется на занятиях изобразительной деятельностью. Художественное слово вызывает интерес к теме, содержанию изображения, помогает привлечь внимание к детским работам. Неназойливое использование художественного слова в процессе занятия создает эмоциональный настрой, оживляет образ.

Словесные методы и приемы обучения в процессе руководства изобразительной деятельностью неотделимы от наглядных и игровых.

В тех случаях, когда у детей имеются представления об изображаемом предмете, явлении, сформированные заранее, дошкольники владеют соответствующими умениями, словесные методы на занятии занимают большее место. Например, педагог чаще использует вопросы, пояснения с целью формирования изобразительного представления.

Таким образом, все вышеуказанные методы и приемы имеют свою специфику и применяются в самых различных сочетаниях, в зависимости от возрастных особенностей детей, задач обучения и других факторов.

Особое место в руководстве детской изобразительной деятельностью занимают игровые приемы.

Необходимость использования игры в обучении детей школьного возраста — истина неоспоримая. То, что дети легко обучаются "играючи", заметили и доказали великий педагог К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Е. Н. Водовозова. Большая заслуга в разработке проблемы принадлежит Е. А. Флериной, Н. П. Сакулиной, Р. И. Жуковской, Е. И. Радиной, 3. М. Богуславской и др.

В ряде психологических исследований, проведенных под руководством А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца, обнаружено, что такие психические процессы, как ощущение (Г. В. Ендовицкая), восприятие 3. М. Богуславская), память (Л. И. Зинченко), внимание (3. М. Истомина), воображение (Г. Д. Луков), процессы мышления (А. В. Запорожец, 3. В. Мануйленко, Я. 3. Неверович, протекают наиболее успешно в игре. А. Н. Леонтьев подчеркивает, что учебная деятельность школьников должна опираться на "не учебный контекст" деятельности, то есть на цели и мотивы тех видов деятельности, которые развиваются раньше.

Исследование 3. М. Богуславской, специально посвященное изучению особенностей учебной деятельности школьников, показало, что интерес, активное отношение к учебному материалу легче всего проявляется у детей до пяти лет в том случае, если этот познавательный материал включен в игровую, практическую или изобразительно-продуктивную деятельность. В этом случае возникают мотивы «конкретные действий». Причем игровые мотивы, как отмечает З.М. Богуславская, оказались более действенными, чем мотивы любой другой практической продуктивной деятельности.

Всеми исследователями обучающий эффект игры объясняется ярко выраженным интересом детей к игре. Именно поэтому игру, возможно, использовать «… как механизм перевода требований взрослого в потребности самого ребенка» (Л. И. Божович).

Практический метод – это дидактический метод отличается от других тем, что в деятельности учащихся преобладает применение полученных знаний к решению практических задач. На первый план выдвигается умение использовать теорию на практике. Данный метод выполняет функцию углубления знаний, умений, а также способствует решению задач контроля и коррекции, стимулированию познавательной деятельности на уроках изобразительного искусства.

На занятиях рисования с натуры (рисунок живопись), декоративное рисование проводятся, для формирования и закрепления знаний и умений, упражнения.

Упражнения среди практических методов отличается наибольшей эффективностью. Упражнение – это метод обучения, представляющий собой планомерное организованное повторное выполнение рисунков, зарисовок, этюдов и эскизов с целью овладения штриховки или приемами живописного письма. Без правильно организованных упражнений невозможно овладеть учебными и практическими умениями и навыками.

Рисования с натуры (рисунок).

Упражнение на постановку руки. Оно служит развитию правильного, двигательного навыка и должно выполняться перед каждым занятием по рисунку.

Посадка. Сидеть надо с прямой спиной, даже несколько прогибаясь поясницей вперед. Линия плеч и плоскость мольберта составляет примерно 45 градусов, плечо рабочей руки. Рука перпендикулярна середине мольберта.

Конструктивный рисунок с натуры.

«С натуры» - это значит эти предметы должны реально стоять перед нами. Рекомендуемое расстояние до предметов 2-3 метра. Что будем называть конструктивным рисунком?

Конструктивный рисунок это рисунок внешних контуров, как видимых, так и невидимых, выполненный с помощью линий построения. Линии построения, используя закономерности конструкции предмета, облегчают выполнение рисунка.

Первый этап – определение габаритов постановки (того, что поставлено для срисовывания).

Габариты – это расстояния между крайними точками по вертикали и горизонтали.

Для изучения пропорции габаритных размеров нам надо применить метод визирования.

Визирование это делается так: берем произвольный измеритель (чаще всего это карандаш или древко кисти) таким образом, чтобы он был свободным концом визуально совмещен с одним краем измеряемого предмета. А другой край этого предмета отмечаем большим пальцем. При этом обязательно надо соблюдать два условия:

Расстояние от глаза до измерителя должно быть всегда одинаково.

Для этого измеритель держат всегда на вытянутой руке.

2.Измеритель должен быть всегда перпендикулярен лучу зрения.

Для этого нижний его конец подпирается мизинцем.

Итак, совмещаем концы измерителя с горизонтальными габаритами постановки. Полученный размер укладываем в вертикальном, габаритном размере постановки (всегда меньшее, укладываем в большем). Сначала один раз от крайней нижней точки вверх, затем, мысленно отменив уровень верхнего конца измерителя, вверх от этого уровня.

При рисовании с натуры (рисунок живопись), рисования на тему (композиция).

Ученику для создания эмоциональной и образной композиции необходимо учиться видеть в окружающей жизни интересные события, персонажи, мотивы, ракурсы и состояния. Постоянное выполнение набросков, зарисовок и этюдов с натуры развивает не только глаз и руку, но и композиционное мышление.

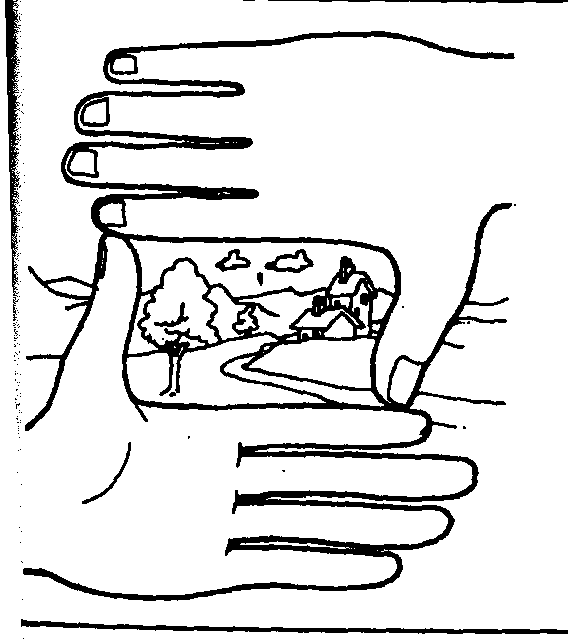

Увидеть интересный мотив композиции в жизни не так-то просто. Помочь в этом может метод видоискания, рамка-видоискатель, которую несложно изготовить самим. Главное, чтобы ее противоположные стороны оставались подвижными, тогда можно будет легко изменять формат, увеличивать или уменьшать круг входящих в поле зрения объектов. Если у вас нет рамки, то можно просто сложить ладони так, как показано на рисунке.