- •Методика преподавания изобразительного искусства.

- •2.Цели и задачи курса.

- •3. В зависимости от положения предмета к глазу рисующего (точка зрения) меняется форма предмета (видимость различных частей).

- •6.Наглядность обучения.

- •1.Подготовка учителя к уроку изобразительного искусства.

- •2. Планирование учебно-воспитательного процесса по изобразительному искусству.

- •4. Учет успеваемости школьников.

- •5. Контроль и проверка знаний, умений и навыков на уроках изобразительного искусства.

- •1.Учебно-воспитательные задачи урока изобразительного искусства.

- •2.Структура и типология уроков изобразительного искусства.

- •1)Уроки изучения нового материала.

- •2)Урок совершенствования знаний, умений и навыков.

- •3)Урок обобщения и систематизации.

- •4) Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.

- •5)Комбинированный урок.

- •3.Констект урока изобразительного искусства. (Форма).

- •Дата_____________ класс№_________

- •Рекомендации

3. В зависимости от положения предмета к глазу рисующего (точка зрения) меняется форма предмета (видимость различных частей).

4. С удалением предметов уменьшаются и расстояния между ними.

Материалы для рисования

Художник стремится придать образу наибольшую выразительность в соответствии с задуманным содержанием. С этой целью он использует разнообразные изобразительные средства: линию, свет, цвет, композицию, различные материалы.

Подбор средств и материалов для осуществления замысла является одним из компонентов творческой работы художника. Выразительность образа зависит от совершенства техники. Но техника — не самоцель, она подчиняется содержанию, обслуживает его и не должна быть заметна.

Техника в искусстве — это совокупность специальных способов и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение.

Знание техники, применение того или другого материала позволяет наилучшим способом выявить этот материал.

Карандаши. Слово карандаш тюркского происхождения (kara — «черный», tas — «камень»). Графитный стержень изготовляется из графита, пластичной огнеупорной глины и связующих веществ; стержень цветных карандашей — из каолина, бентонита, талька, связующих веществ и различных красителей.

На деревянной оправе карандаша проставляется номер и буква, означающие степень мягкости: М — мягкий, Т — твердый, МТ — средний.

Цифры говорят об усилении твердости. На карандашах зарубежных марок вместо М ставят 5, вместо Т — Н.

Графитный карандаш для крупных рисунков не пригоден. Им хорошо пользоваться для отработки деталей, проводя линии любой толщины.

При рисовании карандашом применяются различные способы закрашивания: тушевка и штриховка.

Тушевка — сплошное покрытие одним тоном без нажима. Карандаш надо держать свободно, плоско по отношению к бумаге. Для получения более темного тона поверхность тушуется несколько раз. Нажим усиливать нельзя, так как образуются отдельные штрихи.

Штриховка — покрытие закрашиваемой поверхности линиями (штрихами), направленными в одну сторону. Штриховка может быть сплошной, когда линии сливаются друг с другом, или с промежутками, на расстоянии, это зависит от задач изображения.

Правила штриховки:

1. В зависимости от положения частей предмета должно быть различное направление штриха, иначе нарушается целостное восприятие всего изображения. Например, у цветка все лепестки штрихуются по направлению к центру.

2. Для получения оттенков одного цвета употребляется разный нажим.

3. На округлых формах штрих изгибается по форме, в противном случае пропадает впечатление округлости.

4. При изображении предметов, в основе которых лежит передача фактуры (мех, перья, хвоя и др.), применяется неотрывная, но редкая штриховка.

Уголь для рисования производят из различных пород дерева путем медленного сгорания. Мягкость его зависит от породы дерева и способа обжига. Палочка угля сохраняет толщину и форму ветки. Прессованный уголь (в форме палочки) получается из угольного порошка с добавлением растительного клея. Он имеет более черный цвет, чем естественный уголь.

Уголь хорошо ложится на шероховатую поверхность и легко снимается с нее, поэтому особенно пригоден для первоначальных набросков. Уголь применяется и для самостоятельного рисунка, но требует фиксирования (закрепления) спиртовым или водным раствором.

Основное выразительное свойство угля — бархатистость. При рисовании на тонированной бумаге хорошо сочетается с углем мел, что делает рисунок контрастным, живописным.

Сангина. Слово происходит от латинского sanguis, что означает «кровь». Сангина натуральная — минерал. Искусственная сангина изготавливается в виде палочек из каолина и окиси железа. Применяя различный нажим или растушку, можно получить разнообразные оттенки от красновато-коричневого до нежно-розоватого.

На бумаге сангина держится непрочно и требует фиксирования. При рисовании мокрым способом закрепления не требуется: рисунок, выполненный сангиной, слегка промывается набранной на кисть водой. Но при этом способе фиксации теряется особый бархатистый характер изображения.

Пастель. Слово происходит от итальянского pustello и означает — «мягкие цветные карандаши». Пастель производится искусственным способом из различных красок. Связующими веществами служит гуммиарабик, декстрин, молоко, сахар, солод. Иногда добавляются мел, гипс, тальк, магнезия, которые также обладают связующим свойствам. В зависимости от количества и качества связующих веществ получаются твердые, средние и мягкие сорта пастели.

Выразительные свойства пастели — нежность, бархатистость, многообразие цветовых оттенков (цвет. табл. 5). В больших наборах отдельные цвета представлены 10—15 палочками различных оттенков. Нажим при рисовании пастелью почти не употребляется, так как все слои, не соприкасающиеся с бумагой, осыпаются. Пастель, как и сангина, может использоваться в соединении с карандашом, которым прорисовываются мелкие детали, форме придается четкость. Иногда пастель соединяется с акварелью, она создает основной тон.

Рисунки пастелью требуют закрепления. В рисовании пастелью также используется мокрый способ.

Цветные восковые мелки изготавливаются в виде небольших палочек из воска с добавлением красителей. Мелки легко ложатся на шероховатую бумагу, оставляют широкую линию, дают мягкие очертания. По цвету, рисунок мелками довольно ограничен, так как они почти не дают оттенков (цвет. табл. 6). При закрашивании больших поверхностей (небо, земля) можно проводить боковой стороной мелка, поверхность бумаги становится рябоватой. Этот фон делает рисунок выразительным.

Акварель—водяные краски, французское слово (aguarell) и происходит от латинского слова agua — «вода». Акварель бывает твердая в плитках, полумягкая — в чашечках и мягкая — в тюбиках. В качестве связующих веществ употребляются растительный клей с примесью меда, сахара, глицерина. Красящий пигмент очень мелко растерт.

Основное свойство акварели — прозрачность красящего слоя. Поэтому карандашный набросок контура предмета должен быть легким, линии чуть заметными, иначе карандаш будет виден сквозь краску. Когда рисунок правильно построен и закончен, наносится краска, после этого стирать карандашную линию нельзя, так как нарушится весь красочный слой акварели.

Свойство прозрачности следует учитывать и при наложении одного цвета на другой, так как происходит их слияние и изменяется требуемый цвет. Обычно какой-либо цвет, его оттенок наносится на чистый белый фон бумаги. Поэтому при наложении краски надо идти, прежде всего, от цветового пятна, а не от формы предмета.

Белила в акварели не употребляются, они лишают краску прозрачности и чистоты цвета. Более светлые тона получаются разбавлением насыщенного тона водой. Чтобы краска лучше ложилась на бумагу, перед началом рисования краской весь лист промывается водой (протирается влажным ватным тампоном). При накладывании цвета в акварели используются два способа: лессировка и прима.

Лессировка — наложение одного прозрачного слоя краски на другой, при этом первый слой просушивается. Данный способ иногда называют «работой по сухому», он сохраняет прозрачность акварели.

Алла прима — все цвета берутся сразу нужной силы, каждая цветовая деталь начинается и заканчивается в один прием. Этим способом, или «работой по сырому», можно достигнуть яркости и красочности, но есть опасность потери прозрачности, если краска мало насыщена водой.

Таким образом, высветление насыщенного тона в акварели происходит путем разбавления ее водой. Наибольшая насыщенность тона создается путем добавления более темной краски другого цвета, чаще всего черной. Но при этом теряется яркость и чистота основного цвета, злоупотреблять добавлением черной краски не следует.

Постепенный переход от данного тона получается путем размывания краски на бумаге водой или вливанием одного цвета в другой.

При размывании по верхнему краю рисунка проводится полоса определенного цвета, затем кисть промывается, и чистой водой нижний край нанесенной красочной полосы размывается еще ниже, затем кисть опять промывается, и размыв опять спускается, и так до тех пор, пока нужное пространство не будет окрашено. Этим приемом достигается постепенный переход от более темного тона к светлому (например, при окраске неба).

Если требуется, чтобы один цвет постепенно перешел в другой, то после нанесения одного цвета промытая кисть окунается в другую краску и закрашивание продолжается с места окончания работы первой краской. Соединение красок должно произойти, пока не высох первый слой, тогда края двух красок сольются.

Гуашь — французское слово (gouache) — непрозрачные акварельные краски. Гуашь по технологии производства близка к мягким сортам акварели, отличается от нее своей непрозрачностью. Связующие вещества гуаши те же, что и у акварели, но с примесью белил.

Гуашь обладает хорошим кроющим свойством, однако при накладывании густым слоем краска осыпается. Благодаря непрозрачности гуаши можно наносить один цвет на другой (конечно, после высыхания каждого слоя краски), не получая их смешивания. Это качество гуаши используется в декоративных работах.

Высветление цвета производится добавлением белил. Получение производных цветов осуществляется предварительным смешением красок на палитре; нельзя получить их наложением одного цвета на другой на бумаге, как в акварели.

Для лучшего понимания выразительных возможностей различных материалов студентам необходимо познакомиться с произведениями, выполненными в разной технике. При этом следует выяснить, почему художник в данном произведении предпочел тот или иной материал.

нанесенной красочной полосы размывается еще ниже, затем кисть опять промывается, и размыв опять спускается, и так до тех пор, пока нужное пространство не будет окрашено. Этим приемом достигается постепенный переход от более темного тона к светлому (например, при окраске неба).

Если требуется, чтобы один цвет постепенно перешел в другой, то после нанесения одного цвета промытая кисть окунается в другую краску и закрашивание продолжается с места окончания работы первой краской. Соединение красок должно произойти, пока не высох первый слой, тогда края двух красок сольются.

Во время рисования с натуры у школьников формируются умение анализировать, сравнивать, обобщать изображаемые объекты и явления.

РИСОВАНИЯ НА ТЕМУ, ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (КОМПОЗИЦИЯ).

Содержание рисования на темы — изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование литературных произведений. Этот вид рисования играет большую роль, как в идейном воспитании учащихся, так и в развитии их творческого воображения.

Обычно рисование на темы ведется по представлению, на основе предварительных, целенаправленных наблюдений. Большинство рисунков на темы сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. Необходимо подчеркнуть, что в процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются умения грамотно (с изобразительной точки зрения) передавать пропорции конструктивное" строение, объем, пространственное положение, освещенность, цвет изображенных объектов. Большое значение на занятиях тематическим рисованием имеет формирование у школьников умения выразительно выполнять творческие рисунки — давать образную характеристику персонажей, передавать смысловую взаимосвязь персонажей и других элементов рисунка, применять оригинальную композицию и т. д.

Композиция — это определенное расположение предмета в пространстве связь с другими предметами Слово композиция происходит латинского слово composition, что означает — «составление, соединение».

Композиция в живописи и графике означает построение произведения,

распределение его частей на плоскости листа в определенной связи друг

другом, соответственно содержанию.

Художник уделяет большое внимание композиции. В предварительной работе над раскрытием содержания картины он делает ряд эскизов, набросков в поисках такого построения произведения, которое бы наиболее совершенно отвечало задуманному.

Разнообразны примеры решения композиции. Наиболее простой композицией отличается фризовое построение, характерное для древнего египетского, ассирийского искусства, где расположение предметов подчинялось строгому порядку одной линии. Такая композиция давала возможность художнику графически выразить торжественность процессий, ясно выделялся каждый изображенный персонаж. Но это мало жизненное построение, так как основу его составляет ритм и симметрия в их чистом виде. Здесь нет таких положений предметов, которые, как правило, существуют в жизни. Это заслонение одного предмета другим, удаление или приближение отдельных предметов и в связи с этим изменение их размеров и четкости очертаний.

Мастера эпохи Возрождения ставили задачу воспроизведения предметов на плоскости в тех отношениях, в каких они воспринимаются художником с определенной точки зрения. Образцами считаются работы Леонардо да Винчи и Рафаэля. У Рафаэля композиция помогала передать идею гармонического восприятия мира; красота — в гармонии, стройном соответствии всех частей. Отсюда и симметричное расположение: главное в центре, правая и левая стороны уравновешены, например расположение фигур в «Сикстинской мадонне».

Это построение для выделения главного используется художниками и в дальнейшем (например, В. И. Суриков в «Боярыне Морозовой», В. Г. Перов в «Тройке» и др.). Расположение фигур и предметов должно диктоваться, прежде всего, задачами создания художественного образа.

Большое значение имеет выбор точки зрения, с какой художник как бы смотрит на картину. От этого зависит и правильность передачи содержания.

Например, богатыри в одноименной картине В. М. Васнецова производят такое величественное впечатление не только благодаря своему могучему телосложению, но и потому, что они расположены выше линии горизонта, мы смотрим на них как бы снизу, и они кажутся еще выше.

Или у М. В. Нестерова в картине «Пустынник мы видим фигуру сверху, этим подчеркивается еще большая кротость всего облика старика.

Композиция помогает передать движение, динамику. Конечно, это трудная задача, так как специфика изобразительного искусства в том, что можно передать только один момент движения, как бы остановить его на мгновение, чтобы запечатлеть в картине. Напряженность движений динамичность борющихся фигур ярко показана в картине А. А. Дейнеки "Оборона Севастополя".

В нашем представлении движение связано с расположением предмета по наклонной линии. Художник использует это и располагает предметы

По диагонали, например, В. Г. Перов. «Проводы покойника», В.И. Суриков «Боярыня Морозова», И. Е. Репин «Бурлаки». Различные детали позволяют судить о быстроте движения. В картине "Не ждали" И. Е. Репин расположил, фигуру матери спиной к зрителю, и мы можем, представить, как в следующую минуту мать и сын бросятся навстречу друг другу.

В иллюстрациях художника И. Я. Билибина к «Сказке о царе Салтане хорошо видно перспективное построение шеренги тридцати трех витязей, выходящих из вод морских. На другой иллюстрации к этой же сказке на переднем плане изображены царевич Гвидон и его мать, а вдали виднеется город с дворцами и златоглавыми церквами соответственно мелких размеров.

Таким образом, проблема композиции может быть правильно решена только в зависимости от поставленных содержанием задач, только с позиций реалистического отношения к изображаемому искусству.

Все окружающие предметы в зависимости от расстояния, выбора точки зрения рисующим кажутся иными, чем в действительности, - больше или меньше могут выделяться ярче или быть в тени, казаться частично заслоненными и т. д.

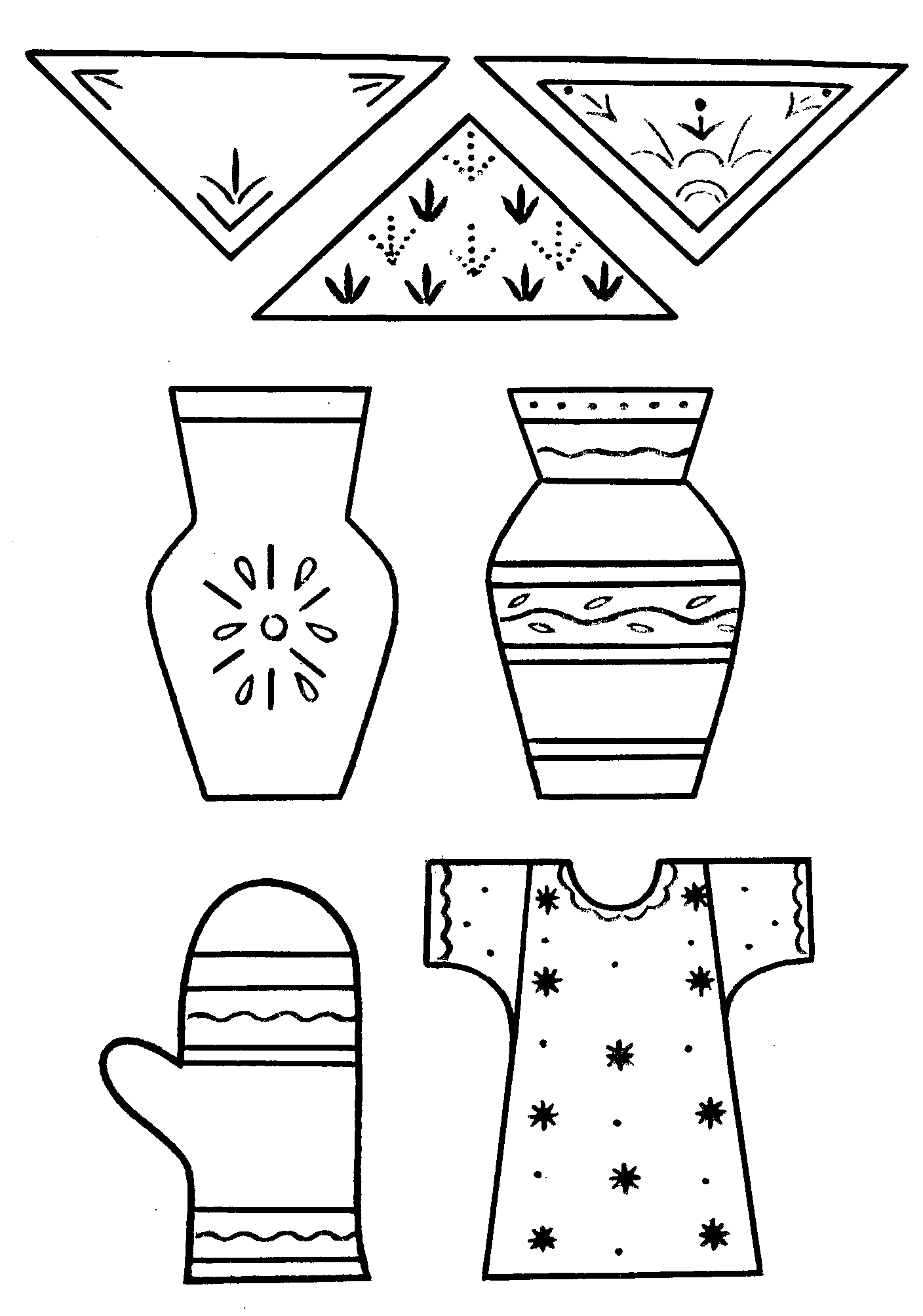

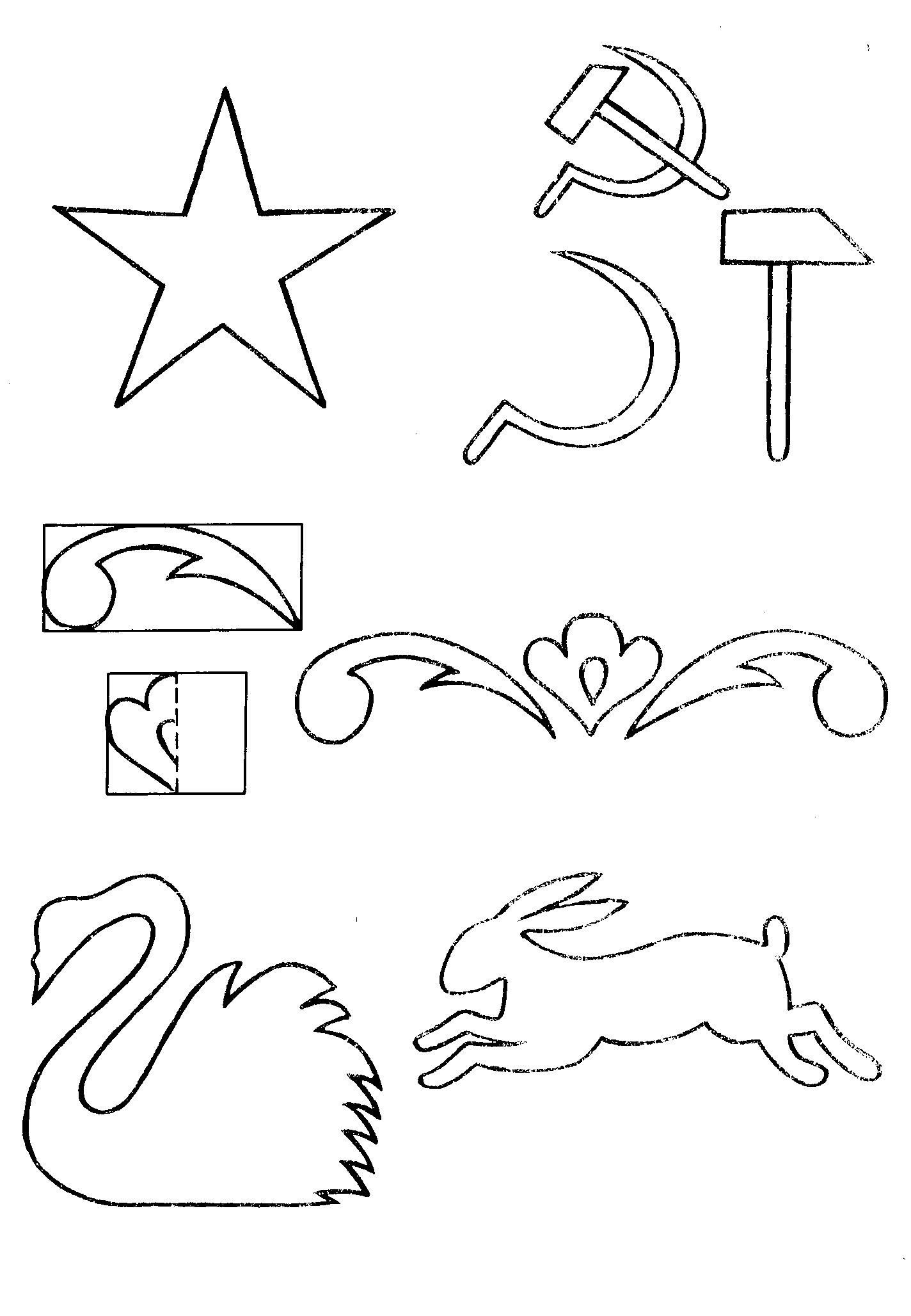

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ.

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве

Предметный мир, окружающий человека, всегда несет на себе следы его трудовой, преобразующей деятельности. Человек не только использует окружающую среду, он изменяет ее в соответствии со своими потребностями, в число которых входят и эстетические потребности.

Задачи эстетического оформления предметов решает декоративное искусство. Понятие декоративности распространяется не только на специальные произведения искусства, имеет и прикладное значение. Как правило, предметы чисто бытового назначения — одежда, мебель. И посуда, ковры и т. д. — требуют оформления. Этим занимаются представители декоративно-прикладного искусства. В отличие от произведений живописи, скульптуры произведения прикладного искусства должны быть не просто красивы, вызывать у человека эстетические, моральные и другие переживания, но и быть также полезными.

В декоративно-прикладном искусстве проявляются черты национального характера. В оформлении различных предметов быта ясно видны национальные особенности, отражающие жизненный уклад, историю, культуру и даже экономику данного народа. Многонациональна культура в России. Народы, населяющие нашу страну, имеют свои художественные национальные традиции, которые создают большие возможности для развития всех видов прикладного искусства. Культура разных народов взаимно влияет друг на друга, переплетается, многое приобретается вновь, часть теряется. Поэтому необходимо внимательно изучать искусство каждого промысла, чтобы сохранить все действительно ценное.

Следует более подробно ознакомиться с различными народными промыслами по литературе, указанной в списке.

Преобразующая деятельность прикладного искусства широка. Она охватывает самые разнообразные предметы и материалы. Основным композиционным началом украшения этих предметов служит орнамент.

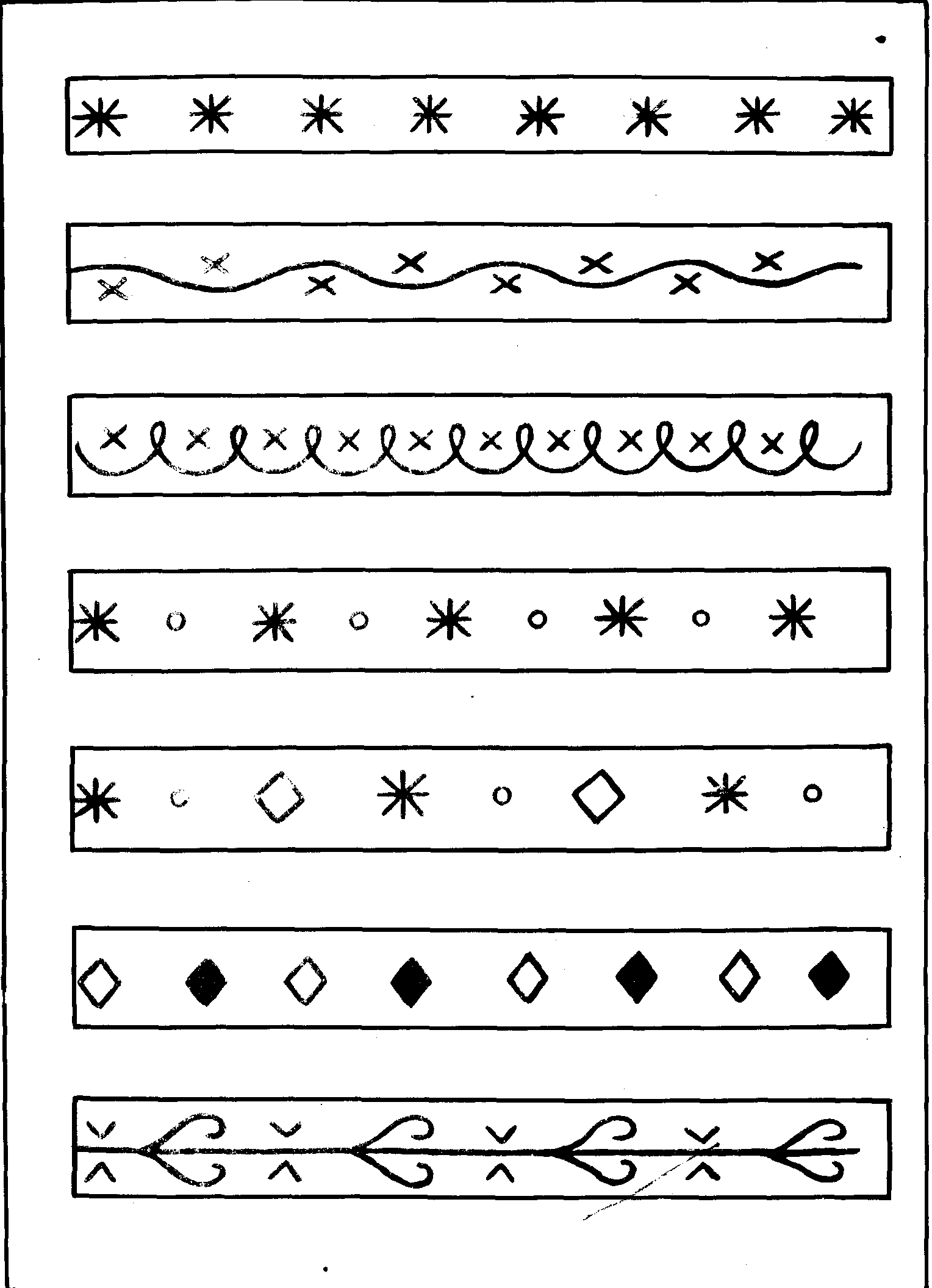

Орнамент — узор, построенный на ритмичном чередовании различных элементов (от латинского ornamentum—«украшение»). В основе орнамента лежат два композиционных начала — ритм и симметрия.

Ритм определяет особое структурное построение произведения, для которого характерны повторяемость одних и тех же компонентов, чередование нескольких. Ритму свойственно движение, повторность.

Симметрия (спокойное равновесие элементов) — это такое композиционное построение, при котором правая и левая стороны рисунка уравновешены. В узоре это часто бывает зеркальным отражением сторон, расположенных около центральной оси.

Есть много разновидностей ритма и симметрии, применяемых в различных орнаментах. Они создают богатство стилей. Выразительность орнамента зависит также от преобладания в нем округлых или заостренных прямолинейных форм, плавного или круглого изгиба линий. По характеру элементов орнамент может быть составлен из геометрических, растительных или животных форм.

Цвет является одним из важных средств в орнаменте и тесно связан с композицией. Цветовые сочетания могут ритмически повторяться и чередоваться, как и элементы формы. Цветовые сочетания могут быть резкими, контрастными и мягкими. Контрастные сочетания обычно создаются при употреблении цветов, различных по светлоте, цветовому тону и насыщенности. Наибольший контраст создает сочетание черных со светлыми хроматическими цветами. Более мягкое сочетание дает соединение с серым цветом. Резко отделяются по контрасту дополнительные цвета, теплые и холодные. Мягкость расцветки достигается цветами, взятыми в различной тональности. Могут быть созданы красочные сочетания различными оттенками одного цвета.

Принципы построения узора

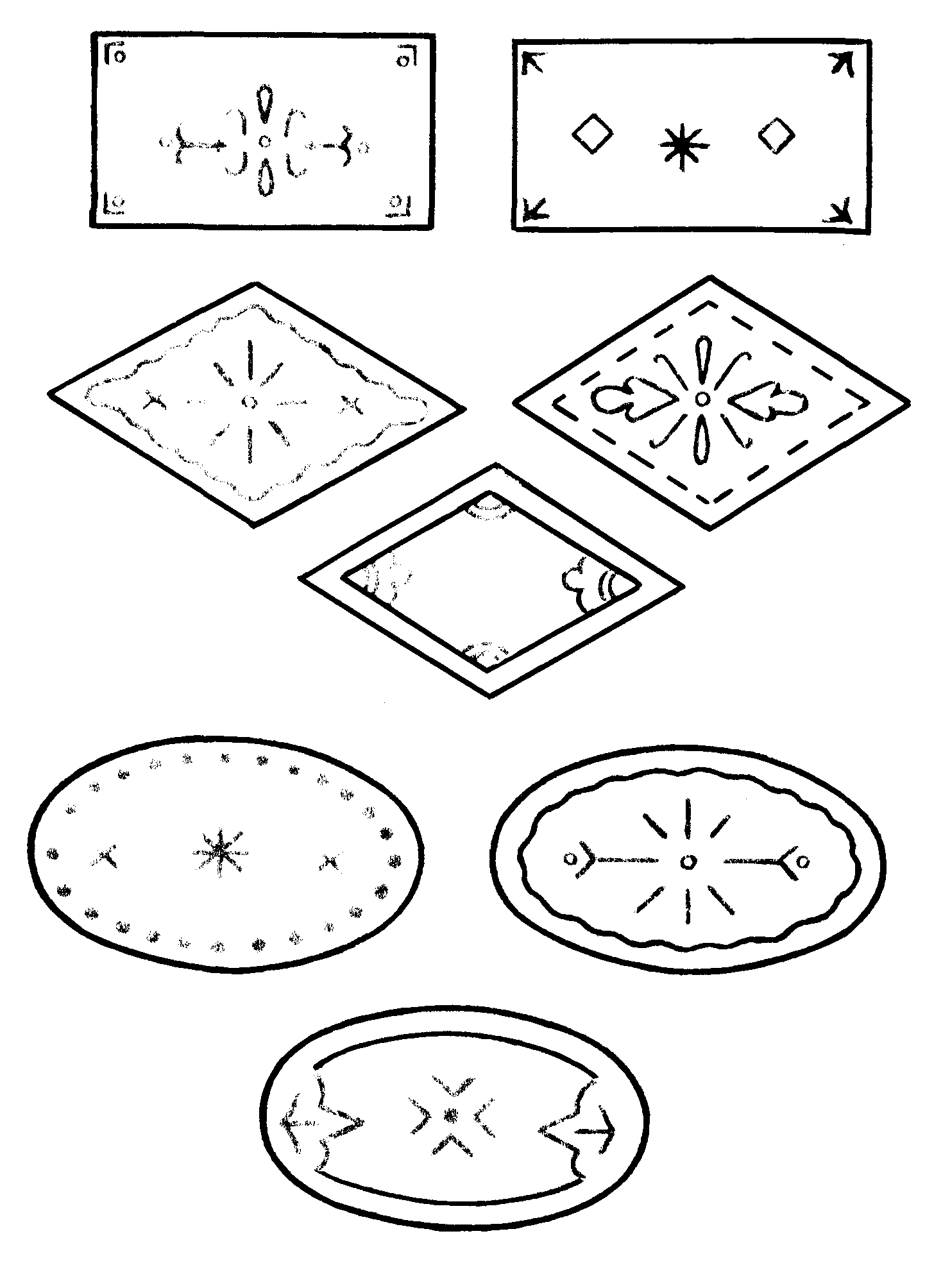

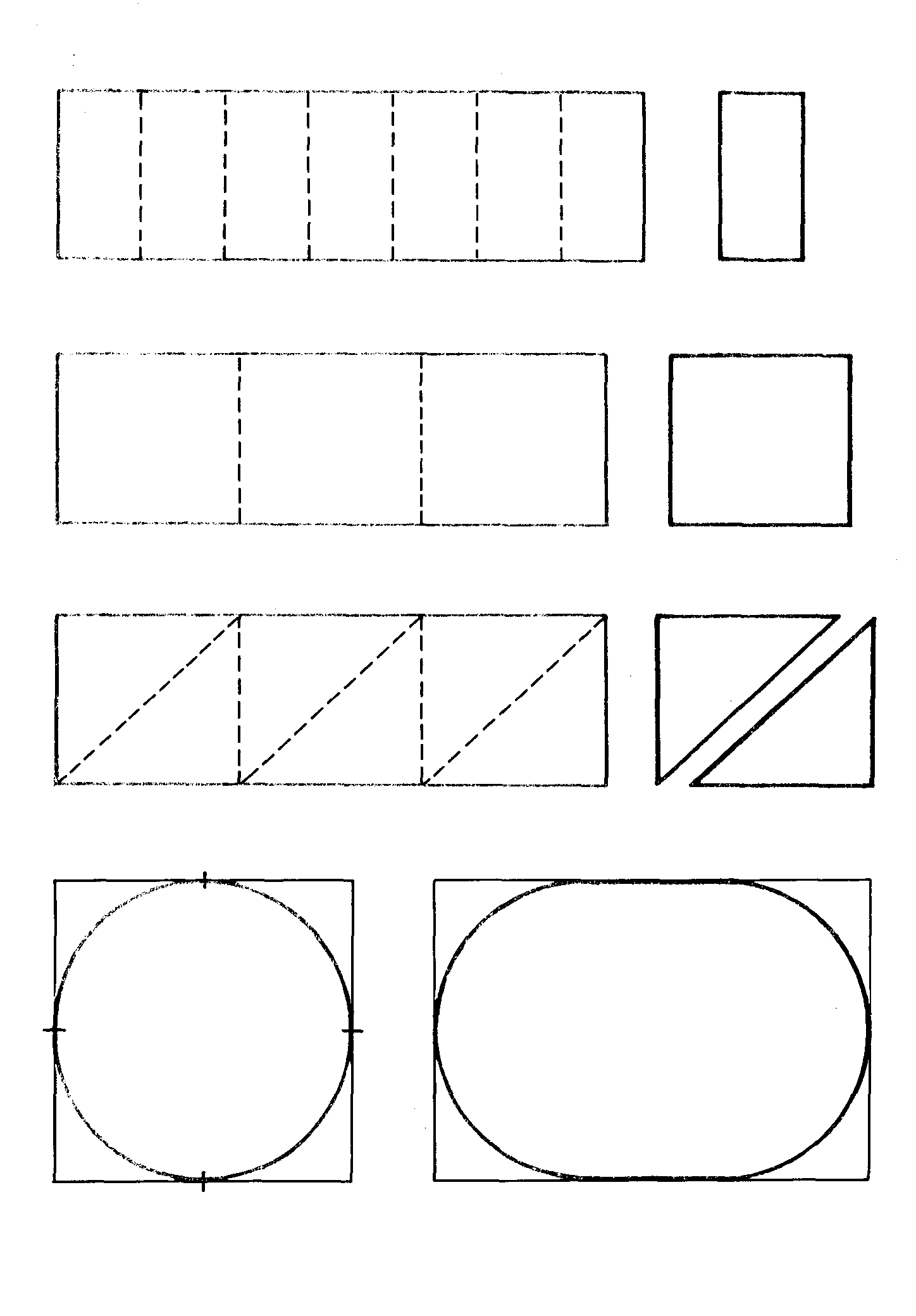

Построение узора зависит от формы предмета, от входящих в узор элементов, а также от размера листа бумаги.

Узор на полосе располагается по линии (фризовое расположение) в различном сочетании элементов: повторение одного элемента на всем протяжении орнамента; повторение элементов, объединенных общей линией, входящей в узор; чередование элементов по форме или цвету (двух, трех и более);

симметричное расположение элементов направо и налево от средней линии (по принципу зеркального отражения).

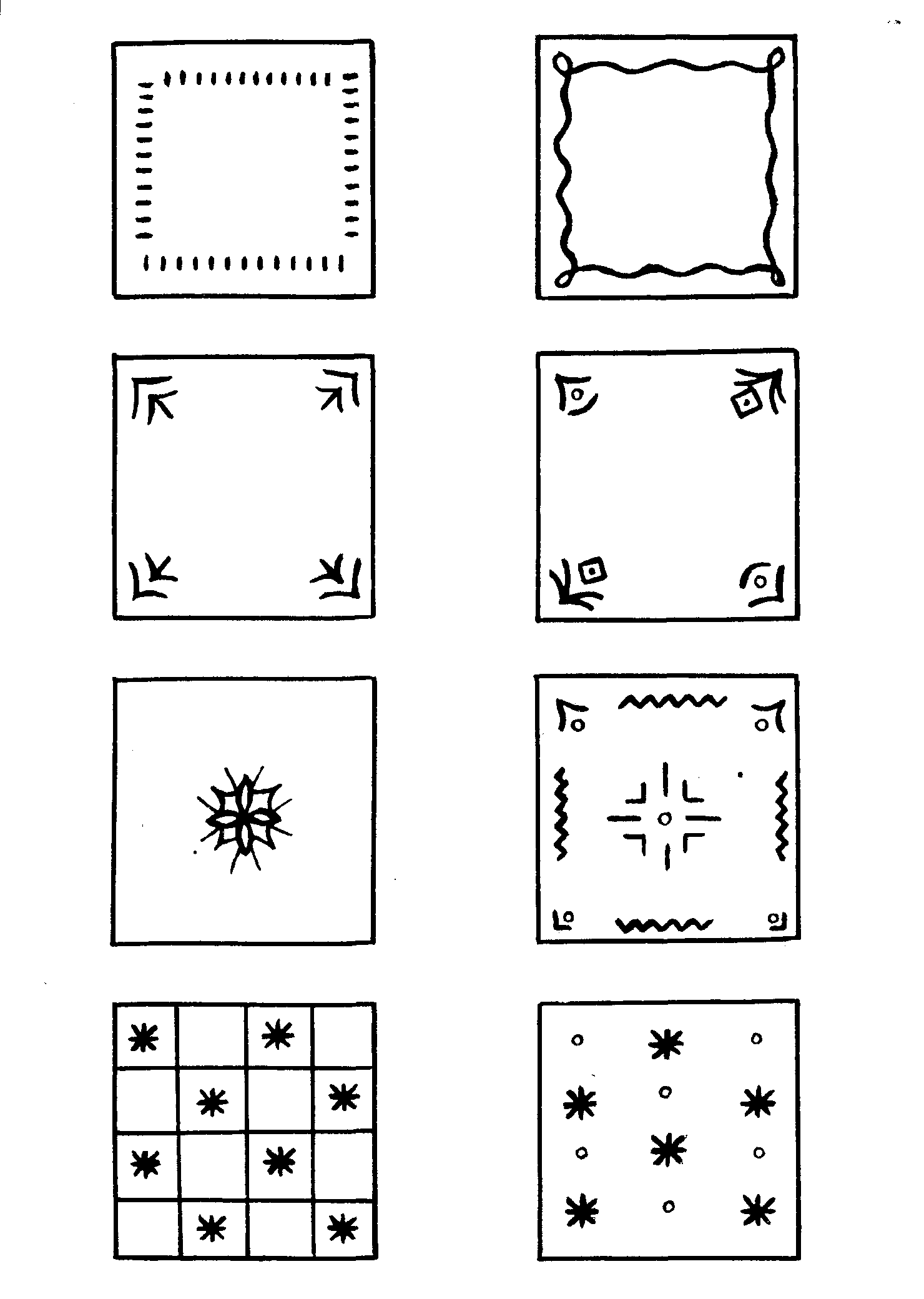

Узор на квадрате может располагаться по краю, углам, в центре и заполнять весь квадрат:

По краю имеется кайма, может быть по прямой или с поворотом на углы.

На углах квадрата: а) повторение одного рисунка во всех углах; б) одинаковые рисунки в противоположных углах;

В центре: все элементы симметрично располагаются в разные стороны от центра;

По всему квадрату: а) одновременно по краю, в углах и в центре;

б) сетчатый орнамент: узор располагается по сетке, намеченной в рисунке или мысленно представляемой, с повторением или чередованием элементов в шахматном порядке.

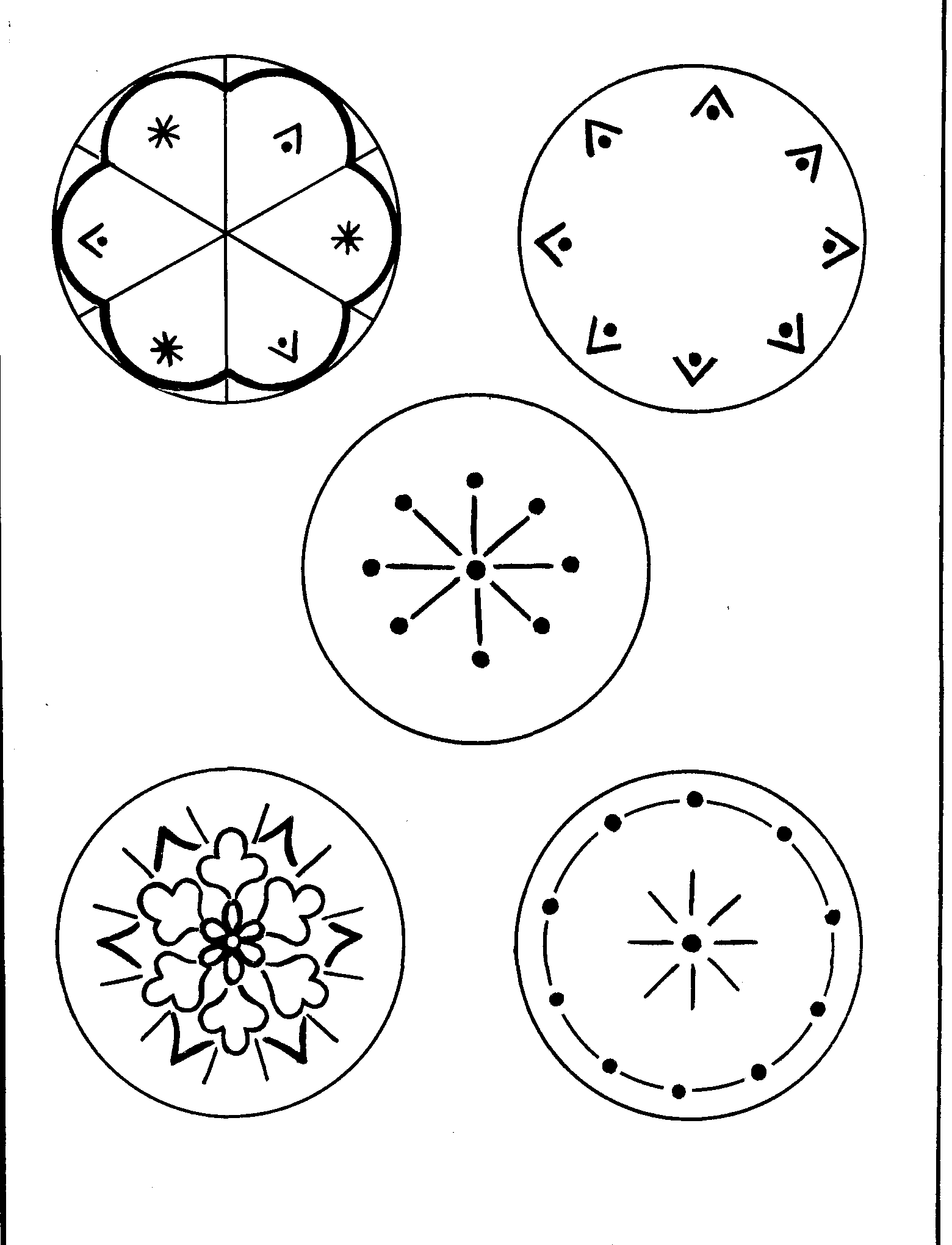

Узор на круге может быть расположен по краю, в центре или по всему кругу:

по краю с ритмичным повторением или чередованием элементов (по принципу розеты, у которой выделены зубцы или сохранена форма круга);

в центре: симметричное расположение элементов во все стороны от центра путем постепенного наращивания их круг за кругом;

по всему кругу: а), узор строится по краю и в центре; б) узор строится из центра, заполняя все пространство круга.

Узор на формах (прямоугольнике, ромбе, овале). У которых центр находится на разном расстоянии от краев, заполняется в удлиненной части. Формы между краем и центром. Это может быть самостоятельный орнамент по бокам, начинающийся от узора в центре, или узор, построенный от центра, но имеющий удлиненное расположение, или орнамент, соединенный с узором по краю формы.

В остальном узор строится в соответствии с особенностями формы как на квадрате или круге.

Узор на треугольнике строится по краю, углам и по принципу сетчатого орнамента. В равностороннем треугольнике в углах располагаются одинаковые узоры.

В равнобедренном треугольнике в двух равных углах симметрично располагаются одинаковые узоры, в третьем углу — узор из подобных же элементов, но более крупный или по-другому расположенный.

Узор на предметах сложной формы (кувшины, вазы, одежда и др.) строится по принципу сочетания различных элементов в зависимости от формы и отдельных частей. Например, на кувшине может быть линейное расположение по краю горлышка и основания, в середине или по центру вокруг всего кувшина. На платье — линейный узор по краю рукавов, горловины, подола или сетчатый орнамент по всей форме.

Проводя уроки декоративного рисования, учитель должен помнить о двух существенных методических положениях:

Необходимо постоянно следить за аккуратностью рисунка. Порядок выполнения декоративного рисунка (начиная с проведения полосы или круга, определяющих композиционное расположение декоративного украшения), строение распределение отдельных элементов требуют исключительно аккуратного проведения каждой линии, нанесения каждого мазка.

Учитель с самого начала проведения уроков декоративного рисования должен следить за тем, чтобы учащиеся при рисовании орнаментов не мельчили отдельные элементы, так как в этом случае орнамент может получиться дробным, не скомпонованным и в итоге не декоративным. Увлечение школьниками излишней детализацией, выполнение ими орнамента и его элементов мелких размеров является следствием нечеткого объяснения педагогом специфики эстетических принципов декоративного искусства, отсутствием обобщающей схемы выполнения узора, орнамента.

ЛЕПКА.

Скульптура — один из видов искусства. К ней относятся изображения людей и животных в виде статуй, скульптурных групп и рельефов. Скульптурное изображение всегда объемно, но степень объема может быть разной. Если произведение можно обойти кругом и рассмотреть со всех сторон, то такая скульптура называется круглой. В том случае, когда предмет изображен с одной стороны и выпуклое изображение выступает над плоскостью,— это рельеф. Рельефное изображение "имеет разновидности: барельеф и горельеф. Изображение в барельефе выступает над плоскостью не более чем на половину своего объема, в горельефе изображение возвышается над плоскостью более чем на половину, а иногда выступает как полное объемное и лишь прикасается к фону отдельными частями. Кроме выпуклого рельефа, существует еще одна его разновидность углубленный рельеф, или, как его еще называют, контррельеф.

В зависимости от величины объема создается большой, малый и средний масштабы скульптуры, т. е. скульптура больших форм, малых и станковая. К большой скульптуре относятся монументальные произведения, рассчитанные на массовое восприятие, они пропагандируют общественные идеи и утверждают положительные образы. Это памятники историческим событиям и героям. Они содержат в себе призыв, обращенный к народу. Монументальные произведения предназначаются для украшения площадей, парков, больших общественных зданий. Скульптура малой формы включает в себя статуэтки из камня, дерева, кости, металла. Станковая, скульптура выполняется на станке и предназначена для выставочных залов, музеев. Содержанием станковой скульптуры являются портрет, небольшие скульптурные группы, а также скульптура анималистического жанра.

Основной образ в скульптуре — это человек, однако некоторые художники, например В. А. Ватагин, И. С. Ефимов, посвятили свое искусство, изображению животного мира, считая его не менее интересным и разнообразным.

Основными изобразительными средствами скульптуры являются:

форма, объем, динамика. Для усиления образа используются дополнительные предметы, например: меч в руках воина иди сноп пшеницы в руках колхозницы.

К выразительным средствам в скульптуре можно отнести изображение складок одежды, которыми скульптор подчеркивает формы тела изображаемой фигуры; кроме того, складки одежды, положенные определенным

образом, придают фигуре динамику, делают ее стремительной или, наоборот, спокойной.

Произведения скульптуры создаются из разных материалов:

Дерева и камня. Стекла и терракоты (обожженная глина) и др. Скульптуру, выполненную из твердого материала, называют ваянием, из мягкого - лепкой.

В процессе лабораторных занятий следует ознакомиться с изображением скульптуры малой формы из глины.

Материалы и оборудование

Для лепки лучше всего использовать глину. Она эластична, послушна в руках и обладает нейтральным приятным цветом: коричневым, белым, серым с оттенком голубого и зеленого. Для того чтобы глина сохраняла свою эластичность, ее нужно держать в прохладном, сыром помещении, под полиэтиленовой пленкой.

Другим материалом для лепки является пластилин. Он менее пластичен, не подлежит дальнейшей обработке (обжигу), но удобен для создания мелких поделок с цветовым решением.

Подготовка глины к занятию. Сухую глину, если она не засорена, разбивают молотком, засыпают в сосуд и заливают водой так, чтобы верхний слой оставался сухим. Через день-два, когда глина впитает воду, ее нужно перемешать (насколько возможно) и опять, долив воды, еще раз хорошо перемешать, чтобы получилась густая однородная масса без комков. Подготовленную таким образом глину сложить в полиэтиленовый мешок (или кусок полиэтиленовой пленки), плотно завязать, чтобы не проходил воздух, и поместить в ящик, бочку, ведро или бак. В таком состоянии глина может храниться целый год. Время от времени ее обрызгивают водой.

Глину, засоренную кусками древесины, камнями или металлическими частицами, "отмучивают". Дробят молотком, помещают в сосуд и заливают водой так, чтобы получилась довольно жидкая масса. Затем берут другой сосуд и сливают в него через решето или эластичную ткань. Содержимое первого сосуда, чистую массу выпаривают в теплом месте. Процесс отмачивания длительный, и поэтому целесообразнее проводить его летом.

Как пользоваться муфельной печью? Новый аппарат необходимо просушить один раз (на делении "1") в течение 2-3 ч. Печь сначала загружают изделиями, а затем включают в сеть, переведя ручку регулятора на деление «1». Если сигнальная лампочка зажглась - печь включена. Для обжига без глазурей (утильный обжиг) существует режим. На делении «1» держать 1 ч. после чего перевести ручку регулятора на деление "7" и держать 1. ч 40 мин. В дверце печи, имеется отверстие — глазок, через него можно определить окончание обжига по цвету обжигаемых изделий. Готовое изделие бывает темно-красного цвета. По окончании работы ручку регулятора переводят на деление «О» и печь выключают из сети.

Вынимать изделия сразу после обжига нельзя — это лучше сделать на другой день.

Для работы с глиной необходимо иметь доску или поворотный станок иметь доску или поворотный станок с вращающимся диском. Размер доски определяется размером скульптуры. Если предполагаемое изделие не более 15Х10 см. то доска может быть 35Х22 см.

Кроме этого, нужно иметь стеку - палочку, которой прорабатываются мелкие детали, снимается лишняя глина, и делаются надрезы. Стека может быть в виде лопаточки, ланцета и петли. Стекой-петлей выбирается глина, если нужно сделать полую форму, например при изготовлении посуды.

Способы лепки

На первых стадиях обучения для обработки таких форм, как шар, цилиндр, диск, можно пользоваться раскатыванием и скатыванием глины в разных направлениях. Для получения шарообразной формы нужно кругообразными движениями скатывать глину между ладонями. Для получения диска шарообразную форму сжимают между ладонями. Для получения цилиндрической формы раскатывание ведется прямыми движениями.

В создании форм с более сложным строением, а также для проработки деталей в работу включаются пальцы.

Для изображения форм, состоящих из нескольких частей (фигуры человека и животного), можно пользоваться несколькими способами конструктивным — предмет создается из отдельных частей; пластическим — лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины; комбинированным — объединяющим лепку из отдельных частей и, целого куска.

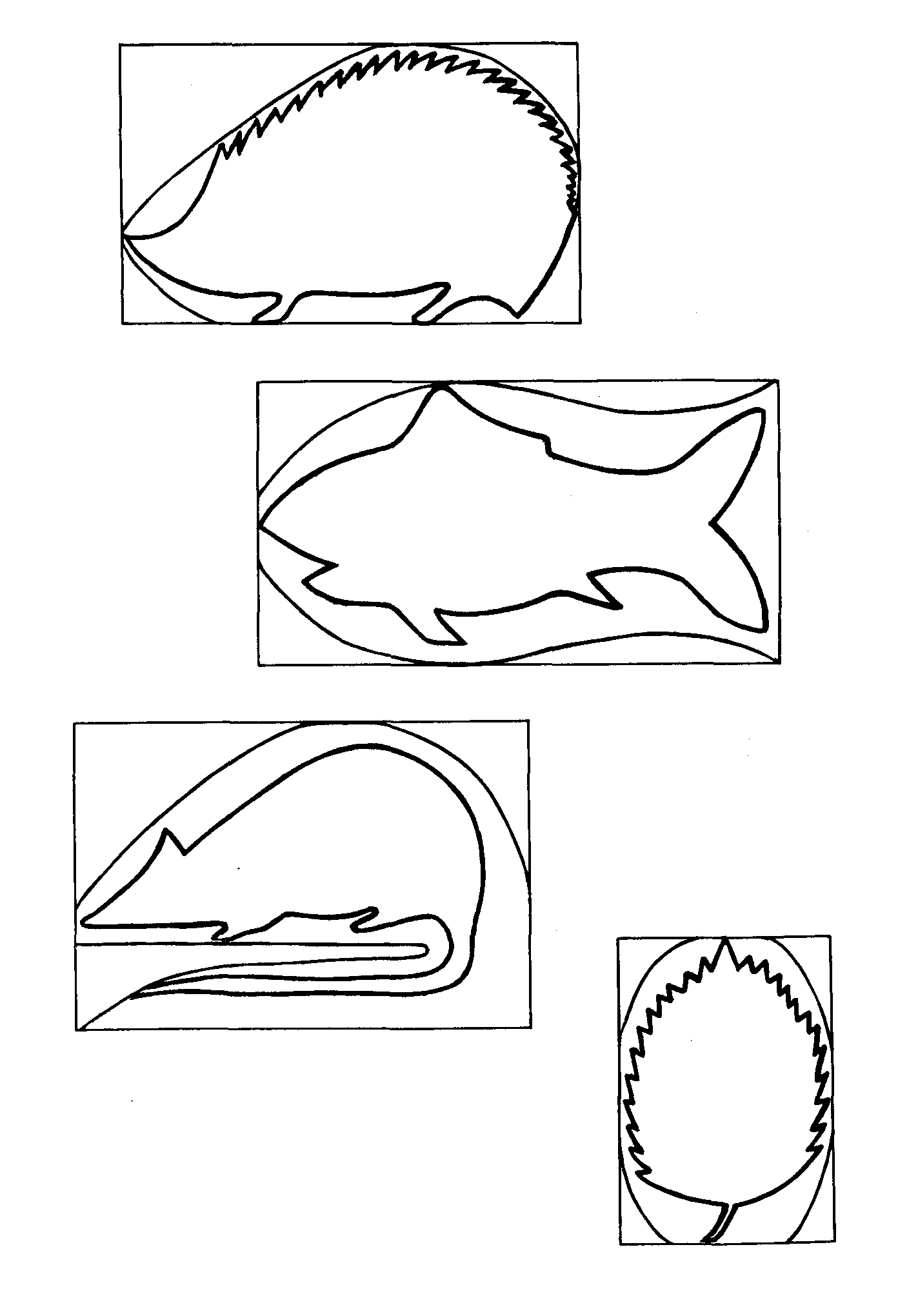

Во время лепки мелких деталей, применяются такие приемы, как оттягивание, прищипывание глины от общей массы, приемы рельефной лепки.

Для того чтобы вылепленная работа была прочной, и части не рассыпались, нужно знать способы их скрепления: плотно прижимать одну форму к другой и замазывать место скреплений; делать углубления, в которые вставляются, прикрепляемые детали, сглаживаются линии соединения.

Глиняные изделия можно окрашивать гуашью или ангобом. Высохшие или обожженные в муфельной печи изделия раскрашивают гуашью. Ангобом окрашивают сразу после лепки, пока изделие сырое. Ангоб готовят из глины, разводя ее водой до состояния жидкой метаны. Ангоб накладывается густым слоем, путем прижимания (прима кивания) кисточки к изделию. Изделия из белой или серой глины окрашивают ангобом, который делается из красной глины, и наоборот.

Лепка предмета из отдельных частей (конструктивный способ) — наиболее простой способ лепки, когда предмет составляется из частей, вылепленных предварительно. Работу начинают с основной, более крупной части. Например, при лепке какого-либо животного сначала лепят туловище, затем голову, сравнивают части по величине и соединяют, далее приступают к лепке конечностей. Мелкие детали лепят в последнюю очередь.

Лепка предмета пластическим способом это лепка из целого куска. Прием более сложный. Он требует точных движений, хорошего глазомера и отчетливого представления о форме и пропорциях предмета. Поэтому, прежде чем приступить к лепке, надо нарисовать предмет, в процессе чего уточнить форму, пропорции и пластику перехода от одной части к другой. Комку глины придается определенная исходная форма. Так, исходной формой для лепки груши должен быть шар, для гуся, курицы — овоид (яйцевидная форма), а белку легко вылепить из толстого валика, согнутого в дугу. Наметив основную форму животного, переходят к вытягиванию таких частей, как шея, голова, конечности, хвост. Все время проверяется и уточняется правильность пропорций. После того как основные формы вылеплены, можно отработать более мелкие части и детали.

Комбинированный способ лепки включает в себя оба вышеназванных способа. Из целого куска лепятся те части, которые составляют основную массу предмета, например: туловище и толстые ноги медведя; голова, туловище и хвост лисы. Голову медведя и ноги лисы удобнее вылепить отдельно, так как, вытягивая их из общего куска, можно нарушить общую форму.

Оттягивание, прищипывание, приемы рельефной лепки. Во время лепки таких деталей, как вытянутая часть головы зверя, нос, клюв, хвост, элементы одежды, могут быть использованы приемы оттягивания и прищипывания глины пальцами, когда от общей массы глины захватывается пальцами небольшая ее часть и вытягивается до необходимого размера.

При лепке крыльев и перьев птиц, чешуи рыбы, шерсти животных хорошо использовать прием рельефной лепки, при котором небольшие куски глины накладываются на основную форму, а пальцами и стекой придают им нужные очертания.

Виды лепки

Каждый из видов лепки имеет свои учебные и творческие задачи. В процессе лепки с натуры надо научиться видеть предмет, выделять его основную форму, строение и пропорции, уметь передавать все эти особенности в скульптуре. Не всякая игрушка или скульптура может быть натурой для лепки. Использовать можно лишь те из них, которые дадут отчетливое представление о форме, строении и пропорциях предмета. Специфика лепки требует, чтобы окраска натуры была спокойной и ровной; яркая, пестрая окраска мешает воспринимать общую форму предмета и его пропорции. После того как натура отобрана, надо внимательно рассмотреть ее со всех сторон: определить форму, соотношение частей, сравнить их между собой по форме и величине.

Лепка — это, прежде всего объемное изображение предмета. Поэтому должна быть предоставлена возможность, поворачивать натуру во время работы. Освещение должно быть таким, чтобы все формы предмета были отчетливо видны, а на рабочее место свет должен падать с левой стороны или сверху, чтобы тень от рук не заслоняла создаваемую форму.

В лепке по памяти, надо уметь иногда в очень короткий промежуток времени внимательно рассмотреть предмет, запомнить характерные особенности, а потом воспроизвести его.

В лепке по замыслу стоит задача, самостоятельно опираясь на свои впечатления от увиденного или прочитанного, выбрать тему, пусть очень несложную, продумать ее с точки зрения выразительности образов, композиции, определить последовательность и приемы выполнения. Если предполагается лепить один предмет, его можно изобразить без подставки (например, сидящая собака, кошка). Если это целая композиция, то следует подумать о подставке, которая объединит все персонажи.

АППЛИКАЦИЯ

Аппликация — один из видов прикладного искусства.

Application — латинское слово, означает «прикладывание, накладывание». Это способ создания орнаментов или художественных изображений путем наклеивания или нашивания разноцветных кусочков материи, бумаги.

Аппликация распространена во многих странах. Большое место она занимает в искусстве народов Востока, Вьетнаме, Японии, Китае. Аппликационные работы используются в Польше. В России аппликации в виде вырезанных бумажных кружев, салфеток применялись для украшения полок с посудой. Широко используются аппликации из кожи и меха в оформлении одежды, ковров народами Севера.

Выразительные особенности аппликации интересовали многих представителей искусства. Французский художник Матисс, в конце жизни, будучи из-за болезни прикованным к постели, продолжал творческую работу, создавая изумительные картины аппликационным способом. Русский художник Ф. П. Толстой, увлекаясь силуэтной графикой, создал средствами силуэтной аппликации ряд интересных работ, поражая тонкостью и изяществом вырезанных форм. Интересные работы по аппликации выполнены известной советской художницей Е. Е. Лебедевой.

Аппликация имеет много общего с другими видами искусства. С живописью ее сближает изображение на плоскости. По способу создания ближе всего к аппликации стоят инкрустация и мозаичные работы, где изображение также получается путем соединения отдельных частей на общем фоне. Но техника работы совершенно иная.

Аппликационные изображения предметов всегда имеют более условные формы, чем в других видах искусства. Эти формы носят обобщенный характер, не выделяются мелкие детали, как по контуру, так и внутри его, что может быть передано в живописи и скульптуре, Ограничено в аппликации и цветовое решение. Не может быть передано все богатство цветов и оттенков, которые мы воспринимаем в окружающем, цвета в аппликации в основном передают локальную окраску предметов без постепенных переходов от одного цвета к другому. Для праздничного оформления аппликационный способ изображения наиболее удобный, он создает большой эстетический эффект лаконичностью и яркостью форм.

Поскольку техника аппликации более проста, чем в рисунке и живописи, можно быстро сделать панно, плакат, фриз и др. Такое оформление доступно исполнению не только профессионалам, но и любителям, поскольку нужные формы можно использовать готовые, срисовав или

переводя их; цвет также дается в готовом виде, можно подобрать требуемые тона.

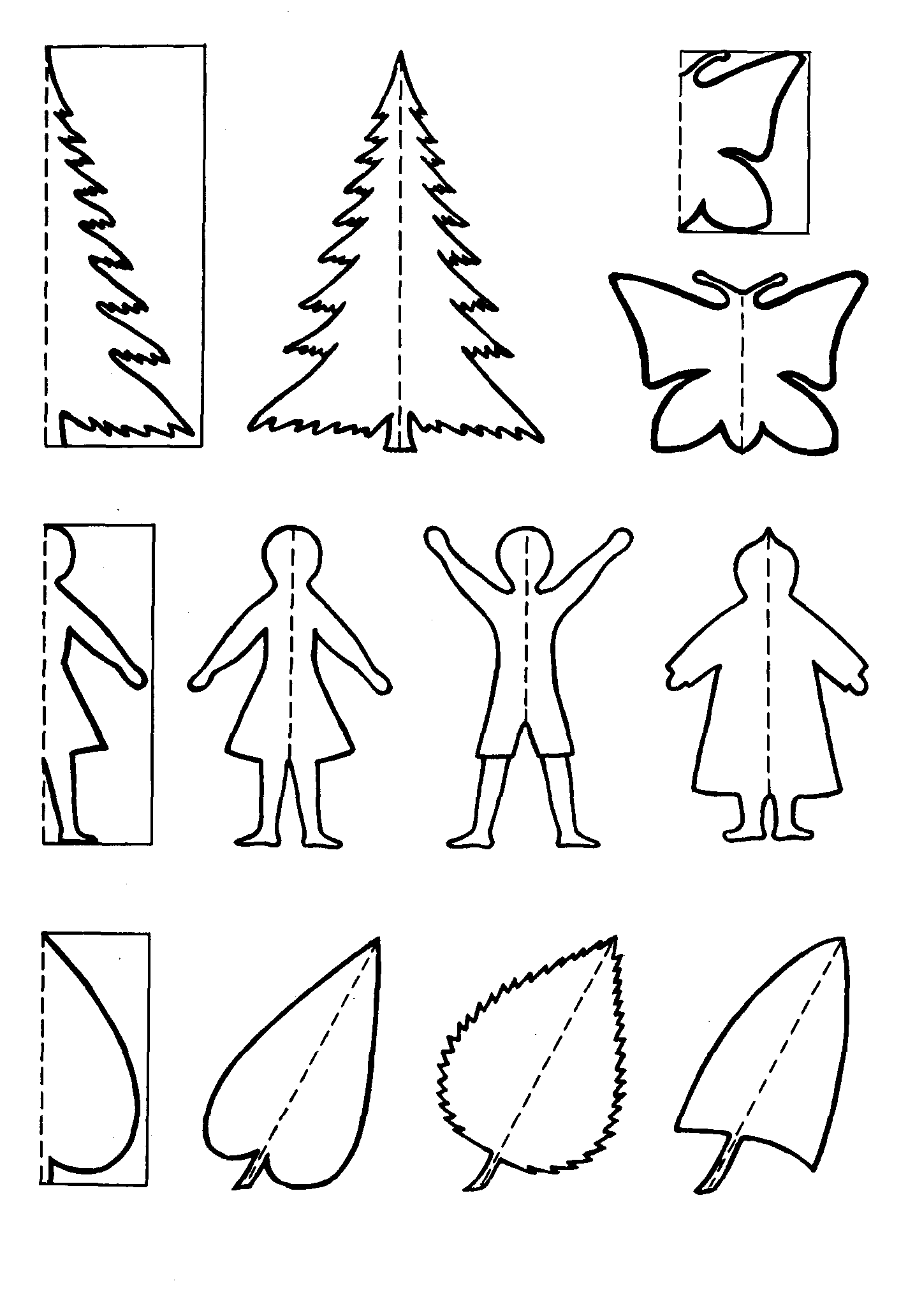

Процесс аппликационных работ складывается из двух действий: вырезывания прикрепления к фону формы наклеиваются или пришиваются (в зависимости от материала). Иногда вырезывание имеет самостоятельное значение, когда используется как праздничное оформление (снежинки, цветы, флажки и т. д.).

Материалы для аппликации

Бумага должна быть различного качества и цвета для фона и вырезываемых форм. В качестве фона лучше использовать настольную цветную бумагу плотную белую или картон. Цвет фона должен быть несколько приглушённым, чтобы наклеенные формы хорошо выделялись. Лучше всего использовать нейтральные тона: серый, серовато-голубой серовато-зеленый, коричневый, черный и др. Естественно, что при этом надо учитывать замысел и следовать согласно задуманному содержанию.

Для вырезывания форм используется более тонкая бумага (глянцевая или матовая). Гладкая глянцевая бумага легко сгибается, имеет яркий цвет, приятна для осязания, но она почти всегда одного какого-либо тона, а блеск порой мешает сделать образ выразительным, выделяя незначительные детали. Поэтому следует использовать различную бумагу, и, если бумаги нужного тона не хватает, ее можно подготовить самим, окрашивая белую бумагу различными способами.

Приготовление клея для окраски и аппликационных работ. Для окраски можно употреблять клей, приготовленный из крахмала и обычной пшеничной муки. Для наклеивания лучше использовать клей из крахмала, он не оставляет на бумаге следов. Казеиновый клей, и другие готовые сорта клея также применяются в аппликации, но пользоваться ими надо аккуратно, так как они легко пачкают работу.

Крахмальный клейстер готовят из картофельного крахмала: одну часть крахмала смешивают с одной частью холодной воды, эту смесь постепенно вливают в кипящую воду и одновременно помешивают, пока не получится клей нужной консистенции.

Клей из пшеничной муки употребляется при наклеивании более плотной бумаги или картона. Способ приготовления такой же, как и из картофельной муки, но после вливания смеси в кипящую воду, надо содержимое немного проварить.

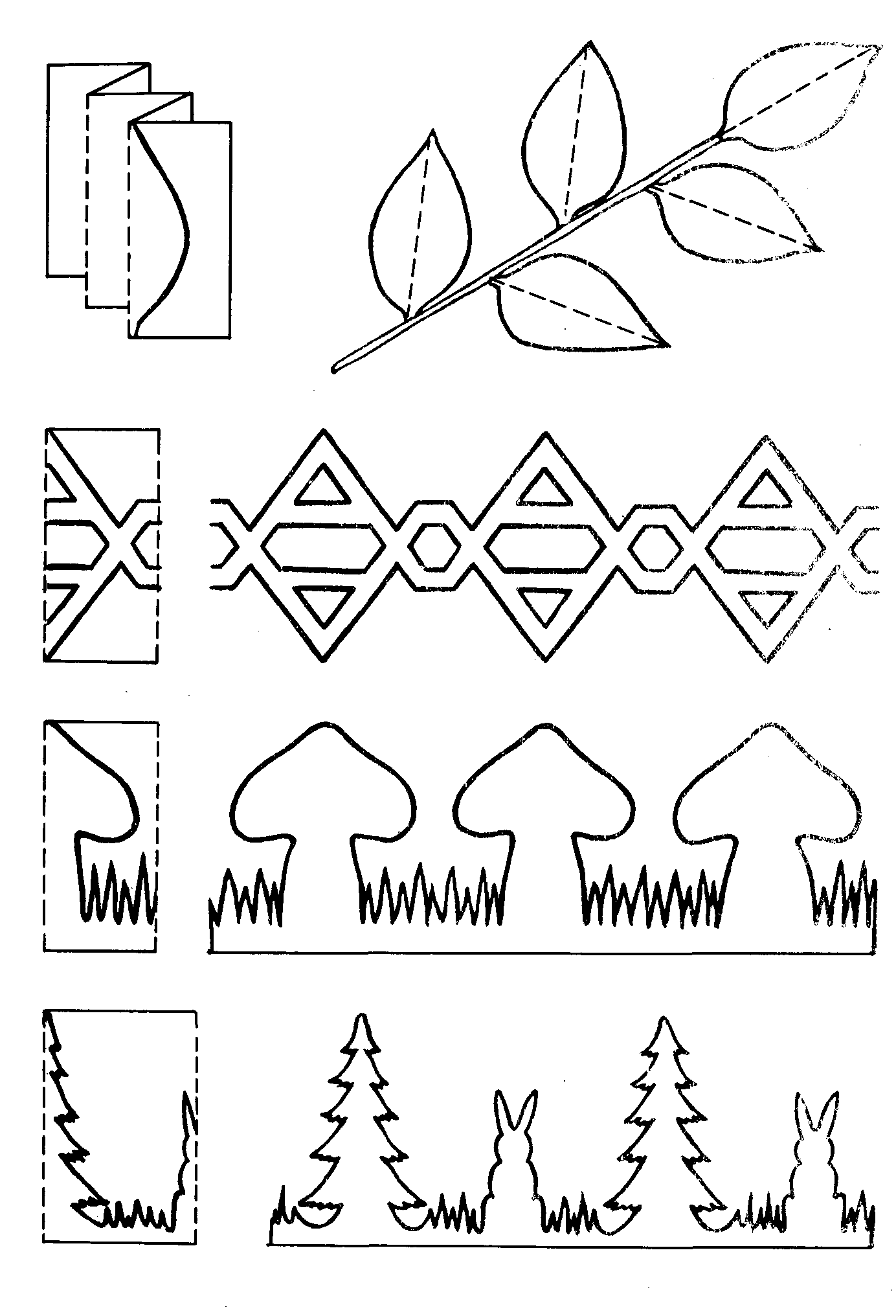

Основные приемы вырезывание

Приемы вырезывания можно расположить в определенной системе по трудности их применения: вырезывание правильных геометрических форм, вырезывание из бумаги, сложенной вдвое, вырезывание из бумаги, сложенной в несколько раз, вырезывание из бумаги, сложенной «гармошкой», вырезывание по частям, силуэтное вырезывание, вырезывание по контуру, обрывание краев бумаги.

Вырезывание правильных геометрических форм. Геометрические формы используются в основном в декоративных работах, причем важно, чтобы все они сочетались друг с другом по размерам. Так, прямоугольник должен соответствовать или двум квадратам или половине большого квадрата. Треугольник — квадрату, разделенному по диагонали. Сторона ромба должна быть равна стороне квадрата и т. д. Такое соответствие надо соблюдать и тогда, когда используются одинаковые формы, но в разных размерах: большой квадрат должен включать в себя четыре маленьких и т. д.

Округлые формы получаются из прямоугольных путем закругления углов. При этом также должны сохраняться их размеры, например, диаметр круга должен быть равен стороне квадрата, из которого вырезывается круг.

Вырезывание из бумаги, сложенной вдвое. Этот прием применяется при вырезывании предметов симметричной формы: листьев, цветов, посуды (кувшины, вазы и др.). При вырезывании фигур сложной формы этим же способом надо выбрать такое положение, при котором части будут расположены симметрично. Для фигуры человека это положение фас, для животного — спереди или сзади, бабочки, стрекозы — с распростертыми крыльями. Используя данный прием, необходимо соблюдать правильные пропорциональные соотношения по ширине предмета, так как, вырезывая из бумаги, надо представить только половину предмета.

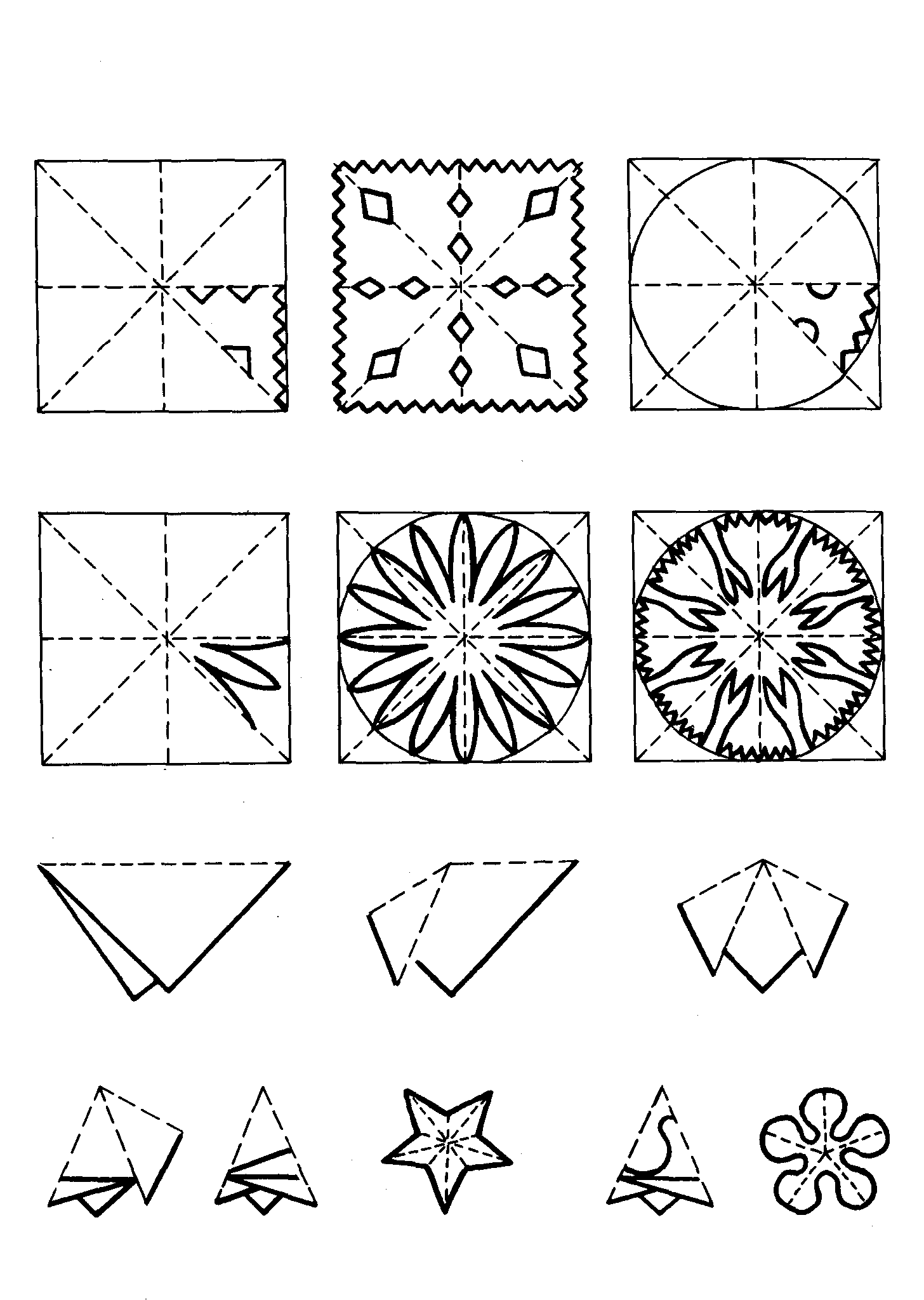

Вырезывание из бумаги, сложенной в несколько раз. Этот прием дает возможность вырезывать формы некоторых предметов, имеющих также симметричную форму, но более сложную: все части расположены вокруг центра (салфетка, снежинка, ромашка, василек, лютик и др.).

Квадратный лист бумаги складывается по диагонали в три-четыре раза (в зависимости от того, какой предмет вырезывается). Следует помнить, что часть, приходящуюся на сгибе, надо вырезывать вдвое уже, чтобы она соответствовала другим таким же по форме частям, вырезываемым без сгиба (вырезыванием ромашки, василька).

Существует специальный прием складывания бумаги для вырезывания предметов, имеющих пять частей,— звезда, лютик, полевая гвоздика. Этот прием следует освоить по чертежу.

Вырезывание из бумаги, сложенной гармошкой. Этот прием используется, когда надо сделать несколько одинаковых форм и для вырезывания гирлянд. При выполнении одинаковых форм бумага складывается по ширине так, чтобы согнутая часть соответствовала по ширине половине вырезываемой формы; сгибов должно быть столько, сколько требуется форм. Вырезывают так же, как из бумаги, сложенной вдвое. При выполнении гирлянд надо помнить, что формы должны остаться соединенными между собой. Поэтому на местах сгибов и с одной и с другой стороны должны остаться неразрезанные места — перемычки, соединяющие всю гирлянду в единое целое. На сгибах с одной или с двух сторон вырезывают изображения половины предмета.

При вырезывании только с одной стороны сгиба получается фриз с повторением одной формы, если на сгибах разные формы, в гирлянде получится их чередование.

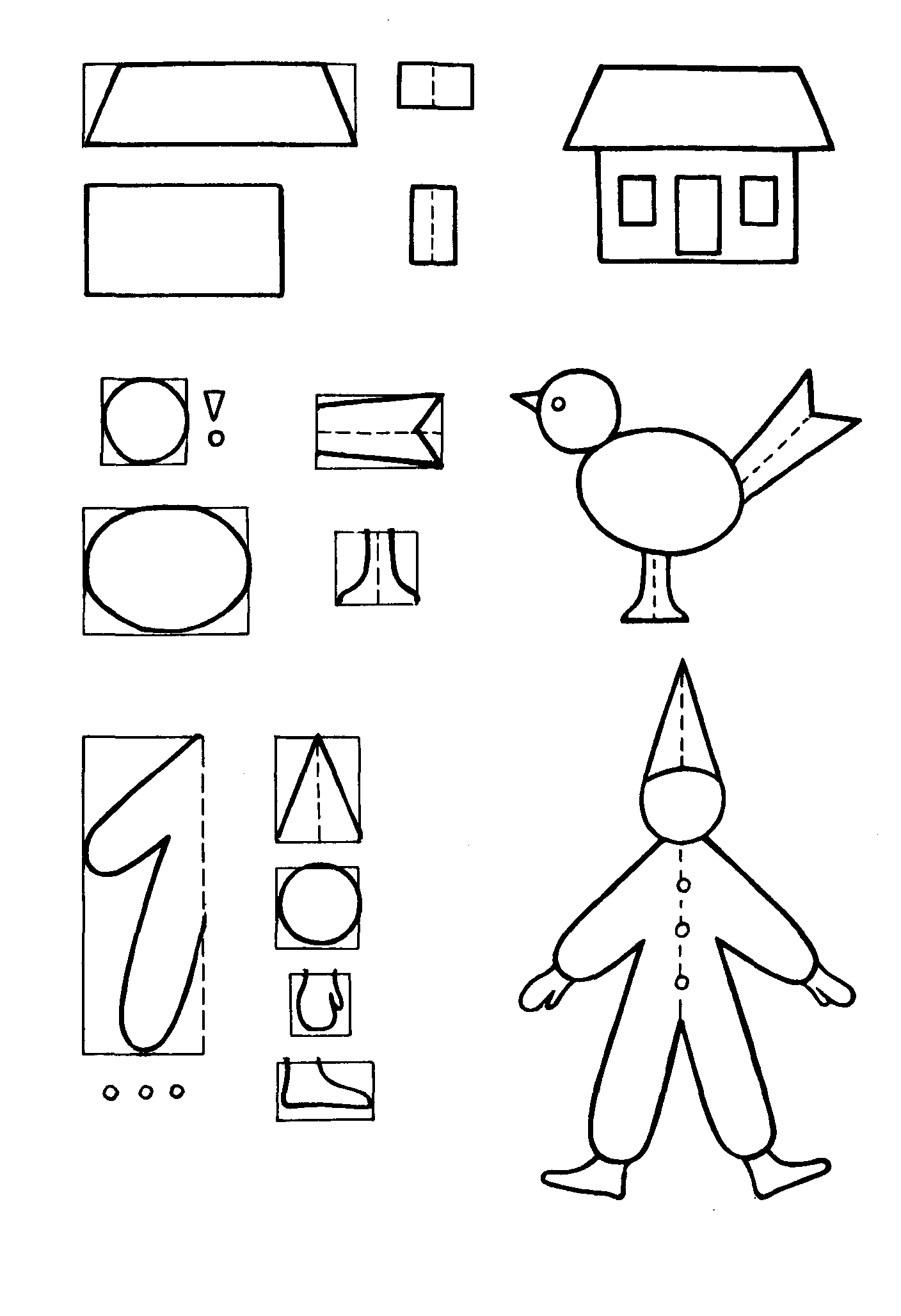

Вырезывание по частям. Для вырезывания предметов сложной конструкции или для получения частей разного цвета применяется вырезывание каждой части отдельно. Здесь важно предусмотреть размеры бумаги для каждой части, чтобы сохранить правильные пропорциональные соотношения. Вырезывается каждая часть соответственно своей форме или сложенной бумаги, или другим приемом.

Силуэтное вырезывание. Силуэты предметов несимметричной формы могут быть вырезаны на глаз, без заранее нарисованного контура. Для удобства вырезывание проводится в два этапа. Сначала выполняется обобщенная форма больших размеров, чем требуется, а затем по краю ее вырезываются все детали, присущие данному предмету — иголки у ежа плавники рыбки и т. п.

По мере овладения этими приемами можно вырезывать всю форму сразу.

Вырезывание по контуру. Этот прием применяется в тех случаях, когда форма предмета должна быть точной, без каких-либо изменений (например, пятиконечная звезда как эмблема), или чрезмерно затейливый орнамент при выполнении декоративных работ (завитки, сложные листочки и др.), особо сложные положения людей, животных.

Обрывание краев бумаги. Этим приемом легко передать особенности поверхности некоторых предметов (пушистый мех, снег, облака, пенистые гребни волн и т.п.). Форма здесь создается, как и при вырезывании, на глаз или по контуру.

КОНСТРУИРОВАНИЕ

Конструирование — латинское слово, construction означает "построение". В работе с детьми — это деятельность, в процессе которой создаются разнообразные игрушки — самоделки, из таких материалов, как бумага, картон, шишки, желуди, коробки катушки и др. Изготовление игрушек из разных материалов открывает большие возможности для развития творчества, фантазии. Работа с каждым материалом, будь то бумага, картон, шишки или коробки, требует использования таких инструментов, как ножницы, нож, шило, линейка. Здесь нужны определенные навыки и умения. Не меньшее значение приобретает и умение организовать свое рабочее место.

Конструирование имеет общее с изобразительной деятельностью. Создавая любую конструкцию, приходится обдумывать замысел, выполнять эскиз в виде рисунка на бумаге, решать оформление предмета не только в отношении формы, дополнительных деталей, но и цвета.

В зависимости от использования того или иного материала можно выделить три вида: конструирование из бумаги и картона, природного материала, конструирование из готовых форм (картонных коробок, катушек, шпулек и т.д.). Каждый из видов имеет свою специфику использования инструментов и обработки самих материалов. Например, для скрепления бумажных деталей можно использовать клейстер и казеиновый клей, а для скрепления шишек лучше взять столярный клей, тонкую проволоку и нитки.

Конструирование из бумаги

Своеобразие конструирования из бумаги состоит в том, что из плоского листа создаются объемные предметы. Самые простые игрушки можно сделать путем сгибания листа бумаги пополам; сгибания и склеивания;

сгибания, надрезания и склеивания; складывания в разнообразных комбинациях; при помощи выкроек.

Сгибание листа бумаги пополам. В зависимости от того, какой предмет предполагается выполнить, берут квадратный или прямоугольный лист плотной альбомной или настольной бумаги. Она легко сгибается. Из квадратного листа бумаги можно сделать шалаш, палатку. Из прямоугольного листа — дом, вагон.

Сгибание полос бумаги. Этим способом можно сделать мебель для кукол, стол, стул, скамейку кровать. Для большей прочности в некоторых местах полосу желательно склеить (например, укрепить спинку стула, кровати).

Сгибание, надрезания и склеивание. Этот способ дает возможность выполнить перечисленные выше предметы, но более сложной и прочной конструкции. Например, из квадрата можно склеить кубик, стул, стол, дом. Квадратный лист бумаги сгибают на определенное количество равных частей, в нужных местах делают надрезы, что дает возможность прочнее скреплять части.

Складывание бумаги в разнообразных комбинациях. Сложный, но очень увлекательный способ конструирования, включающий в себя множество этапов работы, строго следующих один за другим. Этим способом можно делать разнообразные игрушки для игры с водой (лодочки, кораблики). Для подвижных игр (вертушки, стрелы, голуби, самолеты). Для настольных игр (петуха, пингвина, лягушки). Как дополнение к сюжетным играм (стакан, кошелек, шапку, фотоаппарат). В изготовлении этих игрушек лучше всего использовать тонкую цветную глянцевую или писчую бумагу.

Использование выкроек при конструировании дает возможность создавать сложные, объемные игрушки. По выкройкам выполняются некоторые елочные игрушки: скворечник, почтовый ящик, самолет с объемным корпусом, разнообразные коробочки с крышками, домики и т.п. Особенности работы состоят в том, что необходимо знать условные обозначения: сплошная линия — разрез, пунктирная — линия сгиба. Там, где игрушка склеивается, на выкройке делают припуски, которые аккуратно отгибают, намазывают клеем и присоединяют к одной из сторон изделия.

В других случаях склеиваются основные, большие части выкройки, а меньшие сохраняются не соединенными, они отгибаются в разные стороны. Например, у рыбы не склеиваются плавники. Соединить детали можно, вставив одну часть в другую. Для этого на выкройке делают надрезы. Так можно сконструировать дерево, якорь, круглый фонарик, самолет, птицу. Для игрушек по выкройкам используют плотную бумагу — глянцевую, настольную, полукантон.

Конструирование из готовых форм

По частям придать подвижность вагону, машине приделать колеса; шлагбаум. Готовые формы — коробки, катушки, шпульки, пробки и др. В качестве дополнительного материала используются: цветная бумага, нитки, кусочки ткани тонкая проволока. Все детали скрепляются казеиновым клеем. Можно выделить несколько способов работы:

1. Соединение готовых форм без изменения их с добавлением небольших деталей. Например, по-разному склеивая коробки, можно сделать письменный стол, пианино, тележку, вагон и т. д. Затем готовые формы обклеивают тонированной бумагой.

2. Частичное изменение готовых форм. Так, чтобы придать поделке более реальный вид, форму коробок предварительно изменяют: надрезают ножницами и удаляют часть. Например, так выполняются вагончик, кормушка (используется пакет из-под молока).

3. Изготовление и присоединение подвижных частей. Некоторые игрушки будут более интересными, если каким-либо частям придать подвижность (вагону, машине приделать колеса; шлагбаум, весы можно также сделать подвижными).

Конструирование из природного материала

В качестве природного материала используются:

шишки еловые, сосновые;

желуди, семена деревьев;

цветы, ягоды;

кора, мох, солома;

перышки птиц, яичная скорлупа;

ветки, ракушки.

Дополнительным материалом служит картон, бумага. Для скрепления частей используется казеиновый, столярный клей, нитки, тонкая проволока. В работе с природным материалом нужны инструменты: ножницы, молоток, шило, иголки.

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И КРАСОТЕ ВОКРУГ НАС

В беседах об изобразительном искусстве преподаватель знакомит учащихся с произведениями отечественного и зарубежного изобразительного искусства. Рассматривая произведения изобразительного искусства, школьники получают понятие о мировом значении, национальном своеобразии, богатстве индивидуальностей, жизнеутверждающей силе.

Уроки-беседы об изобразительном искусстве способствуют эстетическому развитию учащихся, прививают интерес и любовь к искусству, воспитывают самостоятельность суждений в оценке произведений, причем школьников необходимо учить, не только раскрывать содержание произведения искусства, но и анализировать его художественное своеобразие. Умения определять эстетические достоинства и средства художественной выразительности произведения изобразительного искусства, ученик сможет в полной мере оценить его идейное значение.

Изображая в художественном произведении людей с их делами и переживаниями, художник всегда выражает свою идейную позицию, взгляды и убеждения. Отсюда понятно, что произведения изобразительного искусства не только вызывают у зрителя определенные чувства к изображаемому сюжету, но и формируют его отношение к объектам и явлениям действительности, помогают вырабатывать их моральную оценку. При этом возможно активное проявление эстетического отношения у зрителя, воспринимающего произведения искусства, поскольку эстетические чувства тесно связаны с нравственными оценками и убеждениями. «То обстоятельство, что в эстетическое отношение включаются наши нравственные оценки и чувства, объясняет тот факт, что произведение искусства может не только вызвать у человека художественное наслаждение, но и побудить к определенным действиям и поступкам ", - пишет советский психолог П. М. Якобсон.

Программа предусматривает два пути ознакомления школьников с произведениями изобразительного искусства; в процессе учебных занятий по темам программы в 1—8 классах и путей специальных бесед, проводимых с 4 класса на протяжении всего времени обучения.

С I класса у детей накапливаются разнообразные впечатления, обогащаемые художественными образами, которые способствуют воспитанию их эмоций. Демонстрируя произведения искусства, анализируя их, преподаватель воспитывает у учащихся интерес к искусству, учит их понимать главную мысль произведения выделять средства художественной выразительности.

В 5 - 8 классах анализ произведений искусства обычно связывается с характеристикой исторической эпохи, с литературными произведениями.

Углубляя, знакомство наследим, преподаватель обращает внимание учащихся на значение традиций реализма, на продолжение и развитие их в искусстве социалистического реализма. В процессе бесед об изобразительном искусстве учитель сообщает детям, что высокие достижения в художественном творчестве есть результат глубокого понимания жизни и труда народа, высокой культуры и мастерства художника.

Беседы об изобразительном искусстве в двух первых классах проводятся в начале или в конце урока изобразительного искусства в течение 10 - 20минут; в одной беседе показывается, как правило, 2-3 приведения (или 5-6 книжных иллюстрации, 2-4 образца декоративно-прикладного искусства). В остальных классах для бесед выделяются уроки: в одной беседе можно показать 5-6 произведении живописи, скульптуры, графики или столько же предметов декоративно-прикладного искусства.

В программе по изобразительному искусству дается примерный перечень художественных произведений для каждого класса. Если в школе нет некоторых, то следует подобрать другие, близкие им по содержанию.

Значительно активизирует мысль учащихся использование во время бесед об изобразительном искусстве кинофильмов, диафильмов, диапозитивов, показ репродукций картин и их фрагментов через эпидиаскоп.

Знакомить школьников с произведениями изобразительного искусства следует регулярно, в течение всего учебного года. При планировании бесед преподаватель учитывает времена года, праздники, учебный материал практических занятий по изобразительному искусству (рисование с натуры, декоративное и тематическое рисование) материал, изучаемый на уроках литературы, истории, трудового обучения.

Раскрывая содержание методики проведения занятий по основным видам учебной работы по изобразительному искусству, важно отметить, что учебно-воспитательный процесс следует рассматривать как определенную систему. Так, сущность системы идейно-эстетического воспитания школьников на уроках изобразительного искусства заключается в том, что весь учебный материал, все учебные разделы, задания согласуются и сочетаются в определенной последовательности и образуют в целом конкретную систему, отражающую систему знаний, умений и навыков.

Лекция№3.

Тема: Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искусству в школе.

Принцип воспитывающего обучения изобразительному искусству.

Принцип научности обучения изобразительному искусству.

Принцип системности и последовательности в обучении изобразительному искусству.

Принцип активности и сознательности в обучении изобразительному искусству.

Принцип доступности и прочности в обучении изобразительному искусству.

Принцип наглядности в обучении изобразительному искусству.

Литература:

1.Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе. Пособие для учителя. М. 1979;

2.Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. Учебник для студентов ХГФ М. 1998.

3.Иллюстративный энциклопедический словарь М. 2000.

4.Программно-методические материалы Изобразительное искусство 5-9 классы, 1-4 классы. М. 1998;

5.Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Изобразительное искусство. Рисунок, Живопись 1-11 классы, Основы живописи, Основы дизайна 5-9 классы, Основы народного и декоративно-прикладного искусства 1-8 классы.

6.Щербаков А.В. Искусство и художественное творчество детей. Книга для учителя. М. 1991.

7.Коморова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Книга для воспитателей дет. сада. 3-е изд. М. 1991.

8.Косминская В.Б. Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей. Лабораторный практикум. М.1987.

9.Ван дер Меер Кристофер и Элен Фрейлинг перевод с английского языка Голышев В. Живопись в трех измерениях. М.1999.

Успешное выполнение учебно-воспитательных задач, поставленных перед общеобразовательным предметом «изобразительное искусство», повышение эффективности уроков изобразительного искусства возможно лишь при строгом соблюдении дидактических принципов в процессе преподавания.

Необходимость соблюдения принципов дидактики в учебно-воспитательном процессе объясняется тем, что задачи развития и воспитания решают в школе, прежде всего в процессе обучения. Обучение как целенаправленная деятельность педагога по приобретению учащихся знаниями и навыками и развитию их познавательно-творческих способностей является составной частью воспитания в широком смысле слова. Вопросами рациональной организации обучения и занимается дидактика – отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения.

Научные основы обучения находят свое выражение в дидактических принципах, представляющих собой систему основных положений, на которые необходимо опираться при преподавании учебных предметов. «Изобразительное искусства», не исключение.

1.Воспитывающее обучение.

Принцип воспитывающего обучения предполагает решение в процессе преподавания не только учебных, но и воспитательных задач. Занятия изобразительным искусством должны способствовать выработке у школьников научного мировоззрения, содействовать идейно – патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию детей. На уроках изобразительного искусства развиваются внимание, память, волевые черты личности школьника, его умственные и художественные способности.

Следуя принципу воспитывающего обучения, преподаватель изобразительного искусства не только вырабатывает у учащихся те или иные технические навыки, разъясняет термины, законы, понятия, но и рассматривает каждую учебную задачу широко и всесторонне, с перспективой на общее развитие и воспитание детей.

Специфические особенности проведения и содержания уроков рисования с натуры (рисунок и живопись), рисования на тему (композиция), декоративная работа: декоративное рисование, лепка, аппликация, конструирование и т.д., уроков бесед об изобразительном искусстве могут в разной степени предоставить для идейного, нравственного и эстетического воспитания детей. Анализируя произведения выдающихся мастеров изобразительного искусства на уроках-беседах, школьники видят красоту окружающей действительности как бы в сконцентрированном виде. Они знакомятся с красотой предметного мира и со сложным духовным миром человека.

Рассказывая о произведениях таких прославленных отечественных художников, как М.Б. Греков, Б.В. Иогансон, А.А. Дейнека, А.А. Пластов, В.И. Мухина, Е.В. Вучетич и других, учитель сосредоточивает внимание учащихся на патриотизме наших людей, их трудовой и воинской доблести, глубокой преданности Родине.

Патриотическое воспитание школьников необходимо осуществлять и на уроках тематического и декоративного рисования. «Наш город», « Моя семья», «Во дворе», рисование геральдики, флага, символов и т.д.

Широкие возможности для воспитания интереса и любви к вещам, к деятельности человека заложены в процессе обучения школьников рисованию с натуры. Профессиональные натюрморты, морализирующие натюрморты и т.д. учитель ставит предметы для рисования и рассказывает не только о пропорциональных отношениях и конструктивных особенностях строения деталей, но и сообщает об их назначении и функциях.

Если школьники рисуют предметы домашнего обихода: чайник, кувшин, вазу, кофейник и т.д., следует рассказать им о традиционных народных украшениях предметов быта, для примера проанализировав изделия Палеха, Мстеры, Холуя, Хохломы и других народных, художественных промыслов.

При рисовании с натуры чучел птиц, выполнении набросков с живых птиц учащиеся вспоминают о том, какую пользу приносят человеку пернатые друзья; изображая листья, знакомятся с различными породами деревьев.

Один из существенных факторов эстетического воспитания учащихся средствами изобразительного искусства - развитие у них способности эмоционально - эстетически воспринимать изображаемые предметы, постигая их эстетическую сущность. Эмоционально-эстетическое восприятие изображаемых предметов предполагает направленность зрительного восприятия, прежде всего на те особенности предметов, которые выражают их эстетическую сущность. Это в первую очередь соразмерность, пропорциональность объемных форм и поверхностей, гибкость, изящество линий и очертаний предмета, гармоничность отношений светотени и цветовых оттенков, причем направленность зрительного восприятия на те особенности, которые определяют эстетическое содержание объекта, должна носить эмоциональный характер.

Большое значение и формирование у школьников способности эстетически воспринимать изображаемые предметы имеет выработка определенной установки в восприятии с учетом опыта, интересов к окружающей действительности. Под установкой в восприятии принято понимать готовность воспринимать, вновь показываемы предмет с определенной точки зрения.

Для образования у школьников такой установки. Учителю изобразительного искусства, необходимо в процессе особенности предметов натурной постановки наряду с конструктивным анализом натуры постоянно обращать внимание детей и на эстетические особенности предметов. Изящество формы, плавность перехода одной поверхности в другую, соразмерность пропорций, гармонию формы и цвета и т. п. Нередко в школьной практике натурные постановки анализируются лишь в той степени, в какой это необходимо, чтобы более или менее правильно изобразить форму, пространственное положение объектов, их перспективное сокращение. При этом почти не обращается внимания учащихся на указанные выше эстетические особенности натуры.

Школьники зачастую не видят красоту предметов, окружающих их в повседневной жизни, считают их обычными, неинтересными. В таком случае у школьника в значительной мере пропадает интерес к изобразительному искусству, и процесс изображения становится пассивным, лишенным эмоционального отношения, а это в свою очередь сказывается на результатах изобразительной деятельности.

Как рисования с натуры учитель обращает внимание учащихся на красоту объектов, подчеркивает их эстетические. Особенности, у детей активизируется эмоционально-эстетическое отношение к натуре, проявляющееся в практике, в тех классах, где на каждом этапе урока устойчивом внимании к объекту изображения и рисунку. На последующих уроках рисования с натуры учащиеся с самого начала обращают внимание на элементы и качества натуры, наиболее полно раскрывающие ее художественную сторону. В этом им помогает учитель, отмечая, в чем заключается красота рассматриваемого объекта.

Почувствовав красоту предмета, казавшегося ранее обыденным, школьник уже по-иному начинает смотреть на обычный натюрморт: он видит гармонию очертаний вазы, сверкающую белизну тарелок, живописную фактуру драпировки. Поэтому педагог, подбирая предметы для натюрморта, должен учитывать, как они соотносятся друг с другом по форме, величине, тоновому контрасту, в чем заключается красота рассматриваемого объекта, чтобы не было однообразия в ритме линий, форм, цветовых и светотеневых

отношений. Важно также правильно подобрать фон для натурной постановки, на котором бы форма объекта ясно читалась. Для монохромного рисунка обычно применяют фон из белой, серой бумаги или драпировки; при подготовке натюрморта для выполнения его в цвете желательно следить, чтобы цвет драпировки контрастировал с колоритом предметной постановки.

Рассмотренные примеры говорят о том, что учитель изобразительного искусства к каждому уроку должен подобрать соответствующий материал (факты, примеры, сравнения и т. д.), характеризующий натуру не только с точки зрения формы, но и по содержанию. Объяснение задания не следует ограничивать только разъяснением правил построения рисунка, анализом форм изображаемых предметов и другими техническими указаниями.

2.Научность обучения.

Задача формирования научного мировоззрения у школьников заключается в том, чтобы раскрыть учащимся в процессе обучения, изучения основ наук и разнообразной деятельности.

Принцип научности обучения предполагает, что все сведения, которые сообщает детям учитель изобразительного искусства, все умения и навыки, которыми овладевают учащиеся, должны быть научно доказаны и оправданы. Только в этом случае возможно действительно научное формирование мировоззрения школьника.

Известный советский художник-педагог Н.П. Крымов писал: «Говорят: искусство не наука, не математика, что это творчество, настроение и что в искусстве ничего нельзя объяснить – глядите и любите.

По-моему, это не так. Искусство объяснимо и очень логично, о нем нужно и можно знать, оно математично. В таком случае его можно и объяснить. Можно точно доказать, почему картина хороша и почему плоха».

Принцип научности в обучении изобразительному искусству предусматривает глубокое изучение законов линейной и воздушной перспективы, оптики, светотени, композиции, цветоведения.

Изучая особенности перспективного сокращения форм изображаемого объекта, распределения света и тени на его поверхности, цветовую окрашенность в зависимости от окружения, учащийся познает закономерное, наиболее характерное в предмете. Он начинает ощущать материальность, понимать причинную обусловленность формы, пространственного положения, цветовой окрашенности, освещенности объектов действительности.

Все сведения, которые учитель сообщает школьникам на уроках рисования с натуры, рисования на тему, декоративная работа, в процессе бесед об изобразительном искусстве должны быть достоверны, теоретически обоснованы и практически проверены. С этой целью педагогу следует при подготовке к уроку хорошо продумать, какие новые сведения учащиеся получат на данном уроке, как они согласуются с уже известными правилами. Как убедительно доказать школьникам истинность объясняемого правила, положения, закона. Посредством, каких рисунков (с натуры или на тему, детальных или кратковременных, в цвете или монохромных) дети должны проверить на практике достоверность и необходимость соблюдения объясняемого учителем закона, научного положения.

Усвоение школьником того или иного объективного закона изобразительного искусства осуществляется путем постоянного анализа, сравнения одного предмета с другим, объекта изображения с рисунком и т.д. Поэтому существенное значение наряду с непосредственным процессом рисования приобретает наблюдение натуры. При этом педагог направляет внимание учащегося на конструктивное строение, перспективное строение форм, общее пространственное расположение, цвет предмета, подчеркивая наиболее характерное. В результате школьник углубленно изучает объект изображения, самостоятельно отбирает главное в натуре.

Одно из основных требований принципа научности – точность терминологии. Учителя зачастую неправильно трактуют такие понятия, как «линия» и «контур». Также «тон», «цветовая насыщенность» и «цветовой тон». И «контраст», и «тональность», смешивая их или произвольно толкуя. Научность обучения требует от учителя изобразительного искусства хорошей научно – теоретической подготовки, постоянного повышения уровня профессионального мастерства.

3.Систематичность и последовательность в обучении.

Принцип систематичности и последовательности в обучении изобразительному искусству обусловлен как логикой изучаемого материала, так и закономерностями умственного и физического развития детей.

«Принцип систематичности является дидактической основой построения процесса обучения, поскольку формирование знаний, умений и навыков обеспечивается всей системой содержания, тесно связанной с системой воспитания, методов, форм и средств обучения», - указывал профессор

И.Д. Зверев.

На уроках изобразительного искусства учащиеся должны овладеть системой знаний, умений и навыков по этому предмету. Этот материал будет прочно усвоен и осознан, если каждое новое положение логически обусловливается предыдущим и, в свою очередь, находит свое дальнейшее развитие. Так, прежде чем объяснить школьникам законы смешения цветов, их знакомят со спектром, с понятиями «холодные» и «теплые» цвета, «цветовой тон». Выполнению рисунков предметов сложной формы предшествует рисование простых предметов с ярко выраженным конструктивным строением. Прежде чем учащиеся получают задание нарисовать с натуры группу предметов (натюрморт), они рисуют предметы в отдельности. К составлению эскизов декоративного оформления национальной одежды, посуды и т.д. ученики приступают после составления простейших узоров и орнаментов в полосе, квадрате, круге. Последовательность выполнения рисования на тему предполагает выполнение карандашного эскиза темы, после чего проводится сбор материала, выполняются наброски с натуры и затем окончательно компонуются сюжет в карандаше и завершается в цвете.

Таким образом, выполнение любого рисунка включает четко выраженные последовательные этапы работы над ним.

Систематичность и последовательность усвоения знаний, умений и навыков требует от учителя изобразительного искусства строгого отбора учебного материала, предметов натурных постановок и методических, наглядных пособий, логической связи нового материала с пройденным и последующим. Не менее важно устанавливать тесную связь между теоретическими положениями и их практическим применением в рисунках с натуры, на темы и в декоративных работах.

Большую помощь учителю в этом окажут учебная программа и годовые поурочные разработки по изобразительному искусству.

4.Сознательность и активность в обучении.

Требование сознательности и активности обусловлено необходимостью осмысленного и творческого подхода к изучаемому материалу.

Сознательность усвоения учебного материала является необходимым условием его успешного запоминания. Например, очень легко запоминаются те закономерности перспективы, светотени, композиции, которые ярко и наглядно выражены в произведениях художников или методических таблицах.

Существует целый ряд приемов и методов, стимулирующих активность учащихся и на этой основе сознательность усвоения учебного материала.

Один из таких приемов – подробный анализ учителем целей и задач урока, учебного задания, объяснение последовательности работы, указание материала, в котором следует выполнять рисунок. Чем полнее учащиеся осознают как общие цели обучения изобразительному искусству, так и задачи конкретного урока, тем сознательнее они будут подходить к учению, тем активнее будут относиться к объекту изображения и процессу рисования. Четкое знание целей и задач урока, последовательности работы позволяет учащимся самостоятельно распределить свое время, творчески подойти к выполнению задания.

Активности учащихся на уроке способствует и постановка познавательных задач, создание проблемных ситуаций. Учитель должен все время ставить перед учащимися вопросы, активизируя тем самым их мысль и направление на самое главное и важное на данном этапе урока. Как отмечает А.А. Люблинская, «проблемный, поисковый характер мыслительной деятельности обеспечивает максимальную активность учеников».

Особенно важны самостоятельность, творческое отношение учащегося к процессу изображения во время рисования на темы и декоративного рисования. Специфика этих видов работы обусловливает необходимость самостоятельного творческого решения рисунка на заданную тему – иллюстрации к сказке, басне, стихотворению, эскиза узора, декоративного оформления коврика, вазы, шкатулки и т.д. выполняя подобные задания, дети должны не копировать иллюстрации из книг и журналов, рисунки товарищей, а работать над созданием композиции самостоятельно.

Анализируя предлагаемые сюжеты, преподаватель отмечает сложности и особенности композиционного и перспективного построения работ; говорит о том, какой изобразительный материал позволит наиболее полно выразить выбранный учащимися сюжет. Таким образом, активное, сознательное усвоение законов линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения, приемов работы карандашом и красками исключит механическое запоминание учебного материала и приемов работы. Учащийся не будет стремиться к простому копированию натуры или срисовыванию изображения на таблице, рисунка учителя на доске, рисунка товарища, а проявит максимум воли к творчеству, к анализу, сравнению натуры и рисунка, к исправлению ошибок и выразительному решению. Процесс познания будет отличаться активностью, глубиной и последовательностью.

Повышая активность и сознательность учеников, надо помнить о принципе индивидуального подхода к каждому. Здесь могут быть применены различные методы работы: поощрение, внушение веры в свои силы, тактичная критика, разные формы помощи.

В индивидуальной работе могут быть применены активные и пассивные методические приемы работы.

Рассмотрим пассивный метод (пассивный для педагога и активный для ученика). Заострив внимание рисующего на той или иной части учебного задания, учитель не дает пространного объяснения (имеется в виду, что оно уже было сделано для всего класса), а только кое-что напоминает, задает ряд наводящих вопросов, чтобы возбудить сообразительность ученика, и затем указывает направление к достижению намеченной цели.

Активный метод работы, напротив, заставляет активно работать учителя, а ученика выполнять его указания.

5.Доступность и прочность обучения.

Принцип доступности обучения основан на необходимости учета возрастных особенностей развития детей и означает возможность усвоения школьниками содержания и объема изучаемого материала.

Отбор теоретических сведений учебных заданий – вопрос очень сложный и важный, так как только преодоление школьниками посильных трудностей служит условием развития внутренних побудительных мотивов познавательной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают поступательное движение учебного процесса. Не посильность или, наоборот, излишняя легкость решения учебных задач снижает познавательную активность учащихся, тормозит развитие их интеллекта, ослабляет интерес к учебе.

Правильно определенная посильность обучения способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, содействует ускорению их общего развития. В этом выражается тесная связь и взаимообусловленность между обучением и развитием, т.е. обучение опирается на уровень развития ребенка и одновременно способствует повышению этого уровня. Таким, образом, осуществляется развивающее обучение.

Для того чтобы обучение было развивающим, одновременно ориентироваться на те познавательные возможности, которые, согласно теории известного советского психолога Л.С. Выготского, лежат в «зоне ближайшего развития». Специальные исследования психологов и педагогов показали, что в школьной практике долгое время недооценивались познавательные возможности детей и особенно учащихся начальных классов.

В настоящее время действуют программы, которые составлены с учетом возрастных возможностей усвоения современными школьниками учебного материала и обеспечивают наиболее успешное умственное и психическое развитие детей.

Принцип доступности обучения обязывает учителя учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Индивидуальный подход к учащимся означает повышение уровня трудности в индивидуальных заданиях по рисованию с натуры, на темы и в декоративных работах для более сильных и подготовленных школьников и помощь слабым, подтягивание их до общего, требуемого программой уровня. Это осуществляется различными способами активизации познавательной деятельности учащихся, разработкой посильных заданий, наглядным показом на доске или на полях ученических рисунков приемов работы карандашом и кистью, особенностей конструктивного строения изображаемого предмета и т.д. учитель должен все время помнить, что только при дифференцированном подходе к учащимся можно достигнуть успеха в обучении.

Доступность обучения предполагает соблюдение дидактических правил: 1) от легкого к трудному; 2) от известного к неизвестному; 3) от простого к сложному.

Принцип доступности требует учета особенностей развития учащихся анализа материала с точки зрения их возможностей и такой организации обучения, чтобы они не испытывали интеллектуальных, моральных, физических перегрузок.

Принцип прочности усвоения учебного материала обусловлен общими задачами современной школы, закономерностями самого процесса обучения и тесно связан с другими дидактическими принципами. Действительно, прочность усвоения материала во многом зависит от сознательности выполнения ученых заданий их доступности, посильности, от активности учащихся на уроке.

Усвоение нового учебного материала детьми будет прочнее, если учитель будет постоянно опираться на ранее изученный.

Успешное обучение школьников основам изобразительной грамоты требует прочного усвоения как теоретических знаний в области изобразительного искусства, так и графических умений и навыков.

Программа ставит задачу, чтобы учащиеся прочно овладели методикой анализа формы, конструктивного строения, цвета и умения передавать эти свойства в рисунке. Указанные знания, умения и навыки составляют по существу основу обучения изобразительному искусству, поэтому понятна необходимость прочного овладения всей их системой.

Чтобы добиться прочного усвоения учебного материала, учитель должен постоянно разнообразить методику проведения уроков изобразительного искусства, методы и приемы объяснения, опроса и т.п. Этого можно добиться с помощью наглядных пособий, бесед в процессе рисования с натуры, на темы и декоративного рисования, различных форм объяснения учебного материала, а также включая в урок кратковременные графические и живописные упражнения и задания на выполнение быстрых набросков с натуры, по памяти и по представлению.