- •I. Физколлоидная химия

- •1. Физическая химия

- •1.1. Вода

- •1.1.1. Вода как уникальная молекула жизни

- •1.1.3. Буферные растворы

- •1.2. Биоэнергетика клетки

- •1.3. Термохимия

- •1.4. Химическая кинетика и катализ

- •2. Коллоидная химия

- •2.1. Классификация дисперсных систем

- •2.2. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы

- •2.2. Поверхностные явления

- •2.3. Адсорбция

- •2.4. Коллоидные растворы (золи)

- •2.4.1. Характеристика коллоидных растворов

- •2.4.2. Растворы высокомолекулярных соединений

- •II. Биологическая химия

- •3. Белки

- •3.1. Общая характеристика белков

- •3.3. Методы выделения, фракционирования и очистки белков

- •3.3.1. Методы выделения белков

- •3.4. Физико-химические свойства белков

- •3.5. Аминокислоты

- •3.6. Структура белковой молекулы

- •I'm 1.8. Денатурация и ренатурация рибонукле- азы (по Анфинсену):

- •3.7. Классификация белков

- •3.7.1. Простые белки

- •3.7.2. Сложные белки

- •4. Нуклеиновые кислоты

- •4.1. Общая характеристика нуклеиновых кислот

- •4.2. Нуклеотиды и нуклеозиды

- •4.3. Дезоксирибонуклеиновая кислота

- •4.4. Рибонуклеиновые кислоты

- •5. Углеводы 5.1. Общая характеристика углеводов

- •5.2. Моносахариды

- •5.3. Олигосахариды

- •5.4. Полисахариды (глюканы)

- •6. Липиды

- •6.1. Общая характеристика липидов

- •6.2. Простые липиды

- •6.3. Сложные липиды

- •6.4. Двойной липидный слой клеточных мембран

- •Контрольные вопросы и задания

- •7. Витамины

- •7.1. Общая характеристика витаминов

- •7.2. Классификация и номенклатура витаминов

- •7.2.1. Жирорастворимые витамины

- •7.2.2. Водорастворимые витамины

- •8. Ферменты 8.1. Общая характеристика ферментов

- •8.3. Общие свойства ферментов

- •8.4. Активирование и ингибирование ферментов

- •8.2. Участие ионов металлов в активировании ферментов

- •8.5. Классификация и номенклатура ферментов

- •III класс. Гидролазы. Они разрывают внутримолекулярные связи путем присоединения

- •8.6. Применение ферментов

- •9. Гормоны

- •9.1. Уровни регуляции гормонов

- •9.2. Гормоны, выделяемые железами внутренней секреции

- •9.3. Гормоны местного действия

- •11. Обмен углеводов

- •11.1. Переваривание углеводов в пищеварительном тракте

- •11.2. Катаболизм глюкозы

- •11.3. Цикл трикарбоновых кислот

- •11.4. Пентозофосфатный путь окисления глюкозо-6-фосфата

- •11.5. Биосинтез углеводов

- •11.6. Регуляция обмена углеводов

- •12. Обмен липидов

- •12.1. Переваривание липидов в пищеварительном тракте

- •12.2. Промежуточный обмен липидов

- •2. Если синтезируется много сн3—со—КоА, а энергии для синтеза жира недостаточно, то образуется активированная ацетоуксусная кислота:

- •12.3. Биосинтез липидов

- •12.4. Метаболизм стеринов и стеридов

- •13. Обмен белков

- •13.2. Биологическая ценность белков

- •13.3. Особенности переваривания белков у моногастричных животных

- •13.4. Особенности переваривания белков у жвачных

- •13.5. Метаболизм белков в тканях

- •13.6. Особенности обмена отдельных аминокислот

- •13.7. Биосинтез белка

- •14. Обмен нуклеиновых кислот

- •14.1. Переваривание нуклеиновых кислот в пищеварительном тракте

- •14.2. Промежуточный обмен нуклеиновых кислот (распад нуклеиновых кислот в тканях)

- •14.3. Биосинтез нуклеиновых кислот

- •14.4. Рекомбинантные молекулы и проблемы генной

- •15. Обмен воды и солей

- •15.1. Содержание и роль воды в организме

- •15.2. Электролиты тканей

- •15.3. Потребность организма в минеральных веществах, их поступление и выделение

- •16. Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов

- •17. Биохимия крови

- •18. Биохимия нервной ткани

- •18.1. Химический состав нервной ткани

- •18.2. Обмен веществ в нервной ткани

- •18.3. Химизм передачи нервного импульса

- •19. Биохимия мышечной ткани

- •19.1. Морфология и биохимический состав мышечной ткани

- •19.2. Механизм сокращения мышцы

- •19.3. Окоченение мышц

- •20. Биохимия молока и молокообразования

- •21. Биохимия почек и мочи

- •22. Биохимия кожи и шерсти

- •23. Биохимия яйца

- •Приложение

20. Биохимия молока и молокообразования

Молоко — ценнейший продукт питания человека и животных. Белки, углеводы и липиды молока практически полностью усваиваются организмом. Человек использует в основном молоко коров, реже — других животных.

Молоко — это секрет молочной железы. Оно состоит из плазмы и жировых шариков. Плотность молока 1,027...1,033; температура замерзания 0,54 °С; реакция среды (рН) 6,5...7,0. Химический состав молока разных животных представлен в таблице 20.1 (по А. И. Ивашура).

Содержание воды в молоке составляет около 90%, белка — 2,9...5; жира — 3,5...7; молочного сахара — 2,5...6,5; минеральных веществ — около 1,5 %. Всего в молоке содержатся около 200 различных компонентов, в том числе витамины, ферменты, гормоны и т. д. Состав молока зависит от вида животного, породы, возраста, периода лактации, условий кормления.

Молоко, секретируемое в первые дни лактации, называется молозивом. Оно содержит много белка (до 18 %), в том числе иммуноглобулины.

Белка в молоке коров может быть до 4 %. Основная масса это казеины, составляющие до 80 % белков молока. Они относятся к фосфопротеидам. Различают а-, [5, у- и к-казеины, их соотношение составляет 50:30:5: 15. Разные типы казеина различаются между собой по молекулярной массе, количеству фосфорной кислоты, а к-казеин содержит углеводы (глюкозамин, сиаловую кис

лоту). Молекулы казеина имеют глобулярную форму и образуют мицеллы. Каждая мицелла содержит в себе казеин всех видов и состоит из 7000...8000 полипептидов, соединенных между собой ионами кальция Са+2. Фермент реннин (сычужный фермент) разрушает мицеллу, и молоко створаживается. При этом казеин образует с ионами кальция нерастворимый осадок. Казеин содержит полный набор аминокислот — это полноценный белок. В нем много фосфора (0,1 — 1 %) и кальция, поэтому он является ценным продуктом для растущего организма. Синтезируются казеины в молочной железе.

β-Лактоглобулины — белки молекулярной массой 150 000... 1 000 000, составляют 0,2...0,32 % белков молока. Содержат много сульфгидрильных групп. При нагревании молока часть SH-групп отщепляется в виде SH2, что придает кипяченому молоку специфический запах. Синтезируются эти белки в молочной железе.

а-Лактоглобулины — белки молекулярной массой 165 000, ИЭТ = 5,1, составляют 0,18...0,22 % глобулинов молока, по составу похожи на сывороточный альбумин.

Глобулины составляют до 3 % общего белка молока, 0,1...0,15 % их синтезируется в лимфоидных органах.

Кроме указанных белков в молоке содержатся продукты распада белков — полипептиды, свободные аминокислоты.

Углевод молока — лактоза. Это дисахарид, состоящий из галактозы и глюкозы, в молоке коров ее содержится около 5 %. Синтезируется лактоза в молочной железе из глюкозы под действием ферментов лактозосинтетаз.

Из

представленных данных видно, что в

составе молочного жира больше всего

олеиновой и пальмитиновой кислот, а из

общего количества жирных кислот 45

% относится к ненасыщенным, 55%

—к

насыщенным кислотам. Приблизительно

10%

жирных

кислот низкомолекулярные — это масляная,

капроновая и каприловая кислоты.

Молочный жир синтезируется в молочной железе из глюкозы. Кроме нейтральных жиров в молоке имеются фосфолипиды, стериды, витамины, растворимые в жирах (A, D, Е, F) и в воде (В,, В2, В3, В5, В6, В,2, Сидр.).

В молоке содержатся практически все минеральные вещества, входящие в состав крови, в наибольшем количестве хлориды, фосфаты, цитраты, гидрокарбонаты, сульфат натрия. Минеральные вещества составляют 0,7...1 %, они находятся в свободном или связанном состоянии.

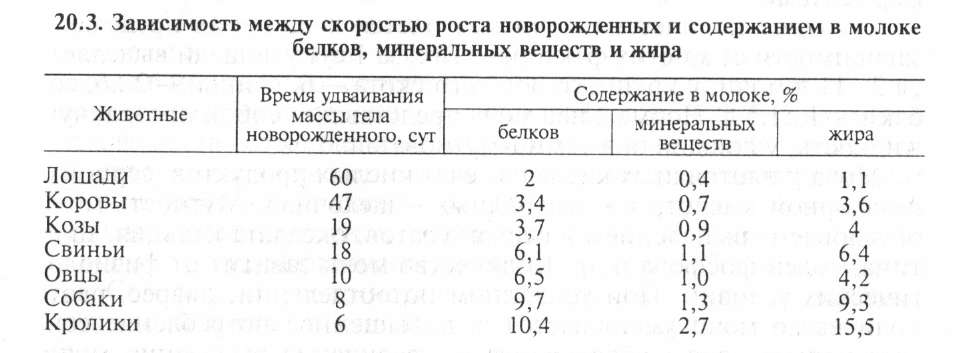

Питательная ценность молока у различных животных зависит от концентрации белков, липидов, углеводов и минеральных веществ и направлена на удовлетворение потребности роста и развития потомства. В таблице 20.3 представлена зависимость между скоростью роста новорожденных и концентрацией питательных веществ (по А. В. Чечеткину).

Из представленных данных видно, что рост новорожденных находится в прямой зависимости от концентрации белка, липидов и минеральных веществ.

Содержание жира и белковый состав молока — важный критерий в племенной работе в животноводстве в последние годы. Одним из методических приемов изучения этих показателей является электрофоретическое разделение казеинов в полиакриламид- ном геле, что позволяет в дальнейшем вести селекционную работу по полиморфизму молочных белков с учетом выявленных генотипов.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте химический состав коровьего молока и молозива. 2. Чем отличаются жирные кислоты сливочного масла от таковых масла подсолнечного? 3. Что такое сыворотка молока? 4. Назовите главные белки молока.