- •I. Физколлоидная химия

- •1. Физическая химия

- •1.1. Вода

- •1.1.1. Вода как уникальная молекула жизни

- •1.1.3. Буферные растворы

- •1.2. Биоэнергетика клетки

- •1.3. Термохимия

- •1.4. Химическая кинетика и катализ

- •2. Коллоидная химия

- •2.1. Классификация дисперсных систем

- •2.2. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы

- •2.2. Поверхностные явления

- •2.3. Адсорбция

- •2.4. Коллоидные растворы (золи)

- •2.4.1. Характеристика коллоидных растворов

- •2.4.2. Растворы высокомолекулярных соединений

- •II. Биологическая химия

- •3. Белки

- •3.1. Общая характеристика белков

- •3.3. Методы выделения, фракционирования и очистки белков

- •3.3.1. Методы выделения белков

- •3.4. Физико-химические свойства белков

- •3.5. Аминокислоты

- •3.6. Структура белковой молекулы

- •I'm 1.8. Денатурация и ренатурация рибонукле- азы (по Анфинсену):

- •3.7. Классификация белков

- •3.7.1. Простые белки

- •3.7.2. Сложные белки

- •4. Нуклеиновые кислоты

- •4.1. Общая характеристика нуклеиновых кислот

- •4.2. Нуклеотиды и нуклеозиды

- •4.3. Дезоксирибонуклеиновая кислота

- •4.4. Рибонуклеиновые кислоты

- •5. Углеводы 5.1. Общая характеристика углеводов

- •5.2. Моносахариды

- •5.3. Олигосахариды

- •5.4. Полисахариды (глюканы)

- •6. Липиды

- •6.1. Общая характеристика липидов

- •6.2. Простые липиды

- •6.3. Сложные липиды

- •6.4. Двойной липидный слой клеточных мембран

- •Контрольные вопросы и задания

- •7. Витамины

- •7.1. Общая характеристика витаминов

- •7.2. Классификация и номенклатура витаминов

- •7.2.1. Жирорастворимые витамины

- •7.2.2. Водорастворимые витамины

- •8. Ферменты 8.1. Общая характеристика ферментов

- •8.3. Общие свойства ферментов

- •8.4. Активирование и ингибирование ферментов

- •8.2. Участие ионов металлов в активировании ферментов

- •8.5. Классификация и номенклатура ферментов

- •III класс. Гидролазы. Они разрывают внутримолекулярные связи путем присоединения

- •8.6. Применение ферментов

- •9. Гормоны

- •9.1. Уровни регуляции гормонов

- •9.2. Гормоны, выделяемые железами внутренней секреции

- •9.3. Гормоны местного действия

- •11. Обмен углеводов

- •11.1. Переваривание углеводов в пищеварительном тракте

- •11.2. Катаболизм глюкозы

- •11.3. Цикл трикарбоновых кислот

- •11.4. Пентозофосфатный путь окисления глюкозо-6-фосфата

- •11.5. Биосинтез углеводов

- •11.6. Регуляция обмена углеводов

- •12. Обмен липидов

- •12.1. Переваривание липидов в пищеварительном тракте

- •12.2. Промежуточный обмен липидов

- •2. Если синтезируется много сн3—со—КоА, а энергии для синтеза жира недостаточно, то образуется активированная ацетоуксусная кислота:

- •12.3. Биосинтез липидов

- •12.4. Метаболизм стеринов и стеридов

- •13. Обмен белков

- •13.2. Биологическая ценность белков

- •13.3. Особенности переваривания белков у моногастричных животных

- •13.4. Особенности переваривания белков у жвачных

- •13.5. Метаболизм белков в тканях

- •13.6. Особенности обмена отдельных аминокислот

- •13.7. Биосинтез белка

- •14. Обмен нуклеиновых кислот

- •14.1. Переваривание нуклеиновых кислот в пищеварительном тракте

- •14.2. Промежуточный обмен нуклеиновых кислот (распад нуклеиновых кислот в тканях)

- •14.3. Биосинтез нуклеиновых кислот

- •14.4. Рекомбинантные молекулы и проблемы генной

- •15. Обмен воды и солей

- •15.1. Содержание и роль воды в организме

- •15.2. Электролиты тканей

- •15.3. Потребность организма в минеральных веществах, их поступление и выделение

- •16. Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов

- •17. Биохимия крови

- •18. Биохимия нервной ткани

- •18.1. Химический состав нервной ткани

- •18.2. Обмен веществ в нервной ткани

- •18.3. Химизм передачи нервного импульса

- •19. Биохимия мышечной ткани

- •19.1. Морфология и биохимический состав мышечной ткани

- •19.2. Механизм сокращения мышцы

- •19.3. Окоченение мышц

- •20. Биохимия молока и молокообразования

- •21. Биохимия почек и мочи

- •22. Биохимия кожи и шерсти

- •23. Биохимия яйца

- •Приложение

12.1. Переваривание липидов в пищеварительном тракте

В полости рта липиды подвергаются лишь механической обработке. В желудке присутствует небольшое количество липазы, которая гидролизует жиры. Малая активность липазы желудочного сока связана с кислой реакцией содержимого желудка. Кроме того, липаза может влиять только на эмульгированные жиры, а в желудке условия для образования эмульсии жира отсутствуют. Только у детей и у моногастричных животных липаза желудочного сока играет важную роль в переваривании липидов.

Кишечник является основным местом переваривания липидов. В двенадцатиперстной кишке на них воздействуют желчь печени

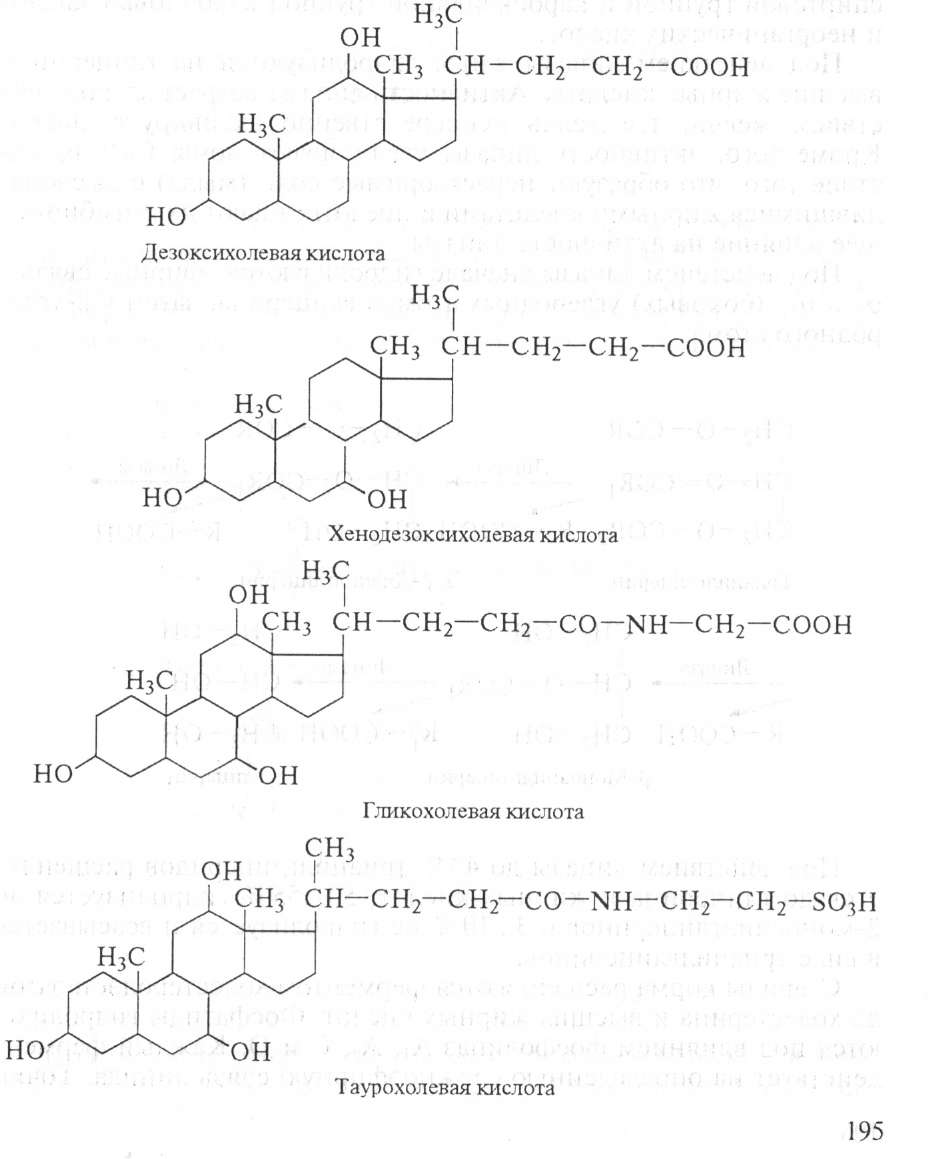

и сок поджелудочной железы, одновременно происходит нейтрализация кишечного содержимого (химуса). Эмульгируются жиры под действием желчных кислот. В состав желчи входят: холевая, дезоксихолевая (3,12-дигидроксихолановая), хенодезоксихолевая (3,7-дигидроксихолановая) кислоты, натриевые соли парных желчных кислот: гликохолевой, гликодезоксихолевой, таурохолевой, тауродезоксихолевой. Они состоят из двух компонентов: холевой и дезоксихолевой кислот, а также глицина и таурина:

Соли желчных кислот хорошо эмульгируют жиры. При этом увеличивается площадь соприкосновения ферментов с жирами и увеличивается действие фермента. Недостаточность синтеза желчных кислот или задержка их поступления нарушает эффективность действия ферментов. Жиры, как правило, всасываются после гидролиза, но часть тонко эмульгированных жиров всасывается через стенку кишечника и переходит в лимфу без гидролиза.

Эстеразы (липазы) разрывают в жирах эфирную связь между спиртовой группой и карбоксильной группой карбоновых кислот и неорганических кислот.

Под действием липазы жиры гидролизуются на глицерин и высшие жирные кислоты. Активность липазы возрастает под действием желчи, т. е. желчь непосредственно активирует липазу. Кроме того, активность липазы увеличивают ионы Са+2 вследствие того, что образуют нерастворимые соли (мыла) с высвободившимися жирными кислотами и предотвращают их ингибирую- щее влияние на активность липазы.

Под действием липазы вначале гидролизуются эфирные связи у а- и а,- (боковых) углеродных атомов глицерина, затем у -углеродного атома:

Под действием липазы до 40 % триацилглицеридов расщепляется до глицерина и жирных кислот, 50...55 % гидролизуется до 2-моноацилглицеринов и 3...10 % не гидролизуется и всасывается в виде триацилглицеринов.

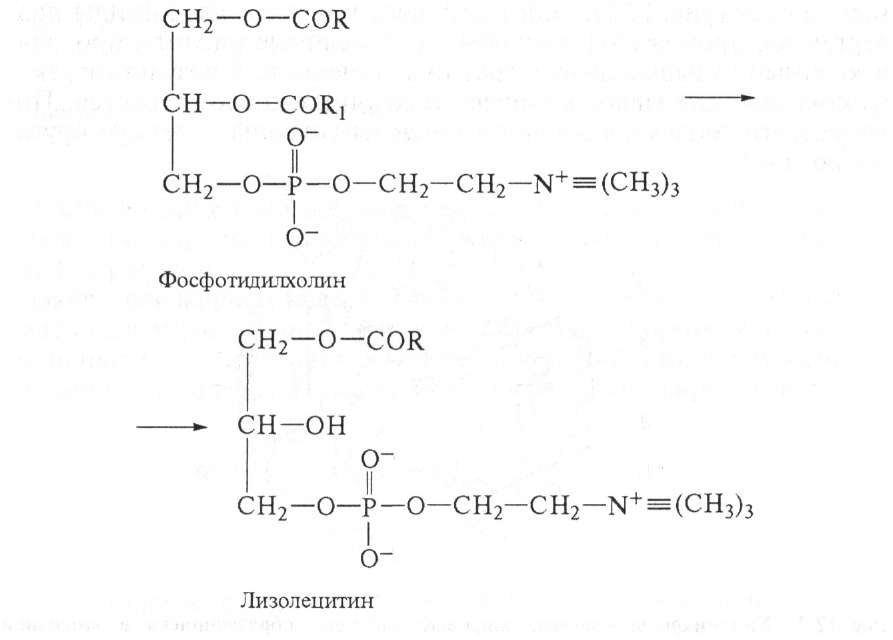

Стериды корма расщепляются ферментом холестеролэстеразой до холестерина и высших жирных кислот. Фосфатиды гидролизуются под влиянием фосфолипаз Аь А2, С и D. Каждый фермент действует на определенную сложноэфирную связь липида. Точки

приложения фосфолипаз представлены на схеме:

![]()

Фосфолипазы поджелудочной железы, тканевые фосфолипазы вырабатываются в виде проферментов и активируются трипсином. Фосфолипаза А2 змеиных ядов катализирует отщепление ненасыщенной жирной кислоты в положении 2 фосфоглицеридов. При этом образуются лизолецитины с гемолитическим действием:

липазы А,, быстро инактивирующей лизофосфатид в результате отщепления от него остатка насыщенной жирной кислоты с превращением его в неактивный глицерофосфохолин.

Лизолецитины в малых концентрациях стимулируют дифференцировку лимфоидных клеток, активность протеинкиназы С, усиливают клеточную пролиферацию.

Коламинфосфатиды и серинфосфатиды расщепляются фосфо- липазой А до лизоколаминфосфатидов, лизосеринфосфатидов, которые далее расщепляются фосфолипазой А2. Фосфолипазы С и D гидролизуют связи холина, коламина и серина с фосфорной кислотой и остатка фосфорной кислоты с глицерином.

Всасываются липиды в тонкой кишке. Жирные кислоты с длиной цепи менее 10 углеродных атомов всасываются в неэтерифи- цированной форме. Для всасывания необходимо присутствие эмульгирующих веществ — желчных кислот и желчи.