- •I. Физколлоидная химия

- •1. Физическая химия

- •1.1. Вода

- •1.1.1. Вода как уникальная молекула жизни

- •1.1.3. Буферные растворы

- •1.2. Биоэнергетика клетки

- •1.3. Термохимия

- •1.4. Химическая кинетика и катализ

- •2. Коллоидная химия

- •2.1. Классификация дисперсных систем

- •2.2. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы

- •2.2. Поверхностные явления

- •2.3. Адсорбция

- •2.4. Коллоидные растворы (золи)

- •2.4.1. Характеристика коллоидных растворов

- •2.4.2. Растворы высокомолекулярных соединений

- •II. Биологическая химия

- •3. Белки

- •3.1. Общая характеристика белков

- •3.3. Методы выделения, фракционирования и очистки белков

- •3.3.1. Методы выделения белков

- •3.4. Физико-химические свойства белков

- •3.5. Аминокислоты

- •3.6. Структура белковой молекулы

- •I'm 1.8. Денатурация и ренатурация рибонукле- азы (по Анфинсену):

- •3.7. Классификация белков

- •3.7.1. Простые белки

- •3.7.2. Сложные белки

- •4. Нуклеиновые кислоты

- •4.1. Общая характеристика нуклеиновых кислот

- •4.2. Нуклеотиды и нуклеозиды

- •4.3. Дезоксирибонуклеиновая кислота

- •4.4. Рибонуклеиновые кислоты

- •5. Углеводы 5.1. Общая характеристика углеводов

- •5.2. Моносахариды

- •5.3. Олигосахариды

- •5.4. Полисахариды (глюканы)

- •6. Липиды

- •6.1. Общая характеристика липидов

- •6.2. Простые липиды

- •6.3. Сложные липиды

- •6.4. Двойной липидный слой клеточных мембран

- •Контрольные вопросы и задания

- •7. Витамины

- •7.1. Общая характеристика витаминов

- •7.2. Классификация и номенклатура витаминов

- •7.2.1. Жирорастворимые витамины

- •7.2.2. Водорастворимые витамины

- •8. Ферменты 8.1. Общая характеристика ферментов

- •8.3. Общие свойства ферментов

- •8.4. Активирование и ингибирование ферментов

- •8.2. Участие ионов металлов в активировании ферментов

- •8.5. Классификация и номенклатура ферментов

- •III класс. Гидролазы. Они разрывают внутримолекулярные связи путем присоединения

- •8.6. Применение ферментов

- •9. Гормоны

- •9.1. Уровни регуляции гормонов

- •9.2. Гормоны, выделяемые железами внутренней секреции

- •9.3. Гормоны местного действия

- •11. Обмен углеводов

- •11.1. Переваривание углеводов в пищеварительном тракте

- •11.2. Катаболизм глюкозы

- •11.3. Цикл трикарбоновых кислот

- •11.4. Пентозофосфатный путь окисления глюкозо-6-фосфата

- •11.5. Биосинтез углеводов

- •11.6. Регуляция обмена углеводов

- •12. Обмен липидов

- •12.1. Переваривание липидов в пищеварительном тракте

- •12.2. Промежуточный обмен липидов

- •2. Если синтезируется много сн3—со—КоА, а энергии для синтеза жира недостаточно, то образуется активированная ацетоуксусная кислота:

- •12.3. Биосинтез липидов

- •12.4. Метаболизм стеринов и стеридов

- •13. Обмен белков

- •13.2. Биологическая ценность белков

- •13.3. Особенности переваривания белков у моногастричных животных

- •13.4. Особенности переваривания белков у жвачных

- •13.5. Метаболизм белков в тканях

- •13.6. Особенности обмена отдельных аминокислот

- •13.7. Биосинтез белка

- •14. Обмен нуклеиновых кислот

- •14.1. Переваривание нуклеиновых кислот в пищеварительном тракте

- •14.2. Промежуточный обмен нуклеиновых кислот (распад нуклеиновых кислот в тканях)

- •14.3. Биосинтез нуклеиновых кислот

- •14.4. Рекомбинантные молекулы и проблемы генной

- •15. Обмен воды и солей

- •15.1. Содержание и роль воды в организме

- •15.2. Электролиты тканей

- •15.3. Потребность организма в минеральных веществах, их поступление и выделение

- •16. Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов

- •17. Биохимия крови

- •18. Биохимия нервной ткани

- •18.1. Химический состав нервной ткани

- •18.2. Обмен веществ в нервной ткани

- •18.3. Химизм передачи нервного импульса

- •19. Биохимия мышечной ткани

- •19.1. Морфология и биохимический состав мышечной ткани

- •19.2. Механизм сокращения мышцы

- •19.3. Окоченение мышц

- •20. Биохимия молока и молокообразования

- •21. Биохимия почек и мочи

- •22. Биохимия кожи и шерсти

- •23. Биохимия яйца

- •Приложение

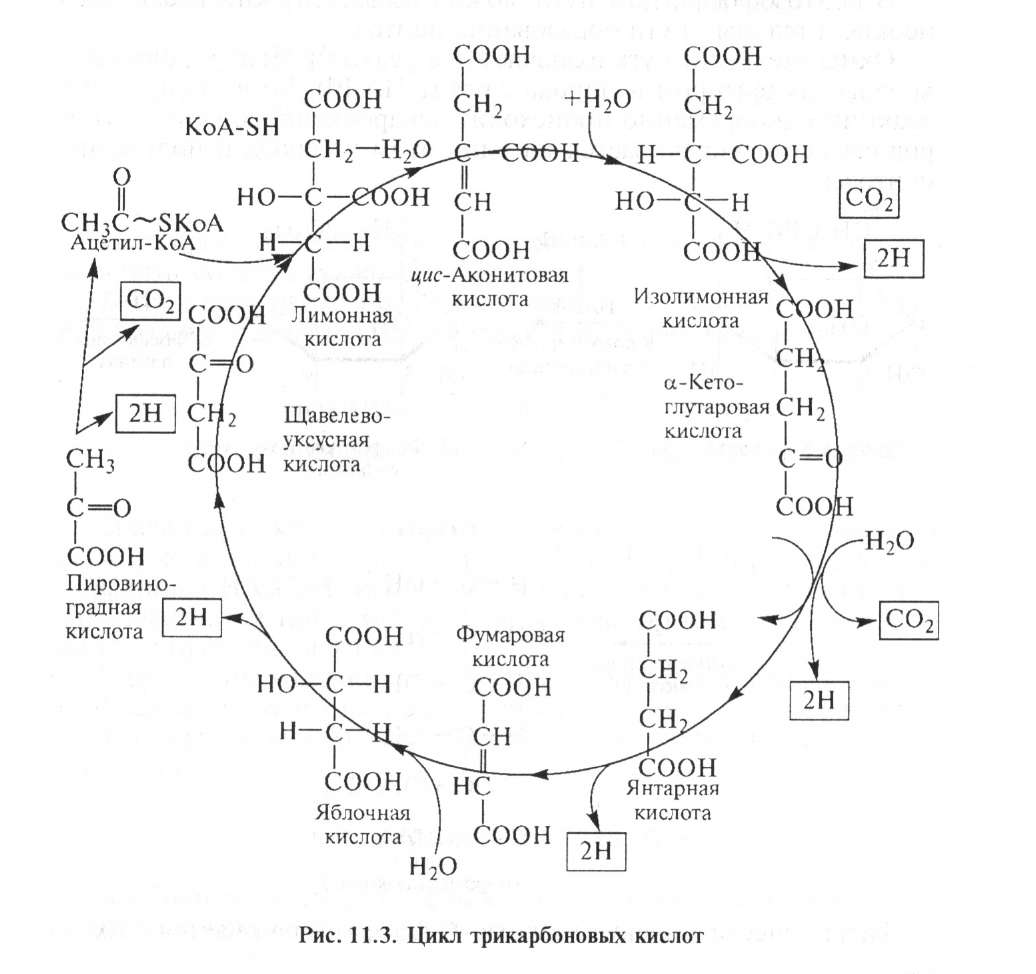

11.3. Цикл трикарбоновых кислот

Цикл трикарбоновых кислот, или цикл Кребса, — это завершающий этап распада энергетических материалов в клетке. При этом активированная уксусная кислота (ацетил-SKoA) — промежуточный метаболит углеводов, белков и липидов — окисляется до конечных продуктов — диоксида углерода, воды и энергии. Реакции цикла трикарбоновых кислот происходят во внутренних отсеках митохондрий.

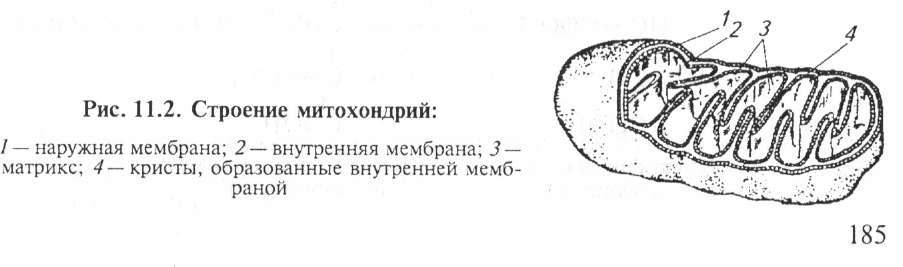

Митохондрии обычно имеют форму цилиндра с закругленными концами, длиной 1...4 мкм и шириной 0,3...0,7 мкм (рис. 11.2). Число митохондрий в разных клетках различно, например в клетках печени их может быть до 2000.

Система ферментов тканевого окисления (дыхания) расположена на внутренней мембране, где происходит окисление СН3— СО~КоА до конечных продуктов — С02, Н20, с выделением энергии. В цикле трикарбоновых кислот происходит дегидрирование ди- и трикарбоновых кислот, тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование, в этих реакциях участвуют ферменты дыхательной цепи и окислительного фосфорилирования.

Реакции цикла трикарбоновых кислот происходят в несколько этапов.

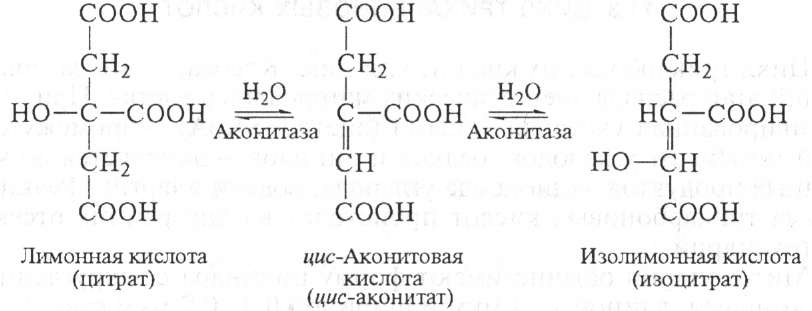

Фермент аконитаза осуществляет отнятие молекулы воды от лимонной кислоты, присоединение молекулы воды к цис-аконитовой кислоте и изомерное превращение цитрата в изоцитрат.

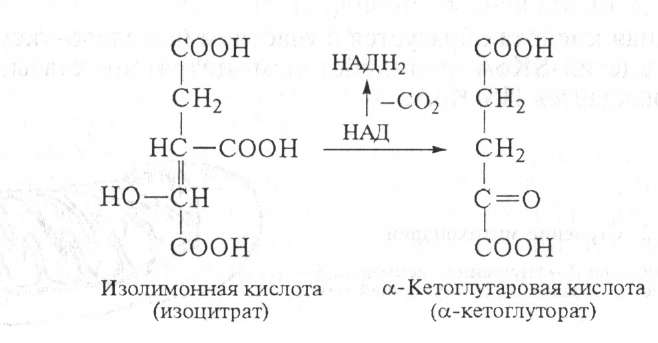

При отщеплении двух атомов водорода от изолимонной кислоты происходит восстановление НАД в НАДН2 (или в НАДФН2), который при окислении в дыхательной цепи обеспечивает синтез трех молекул АТФ.

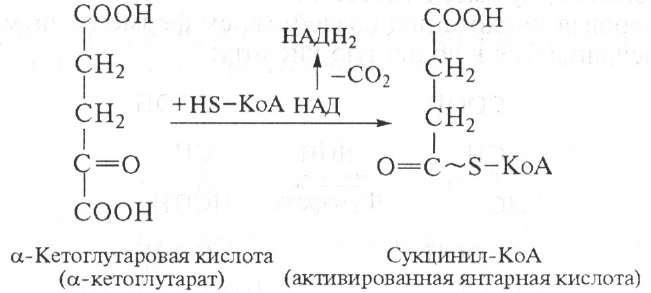

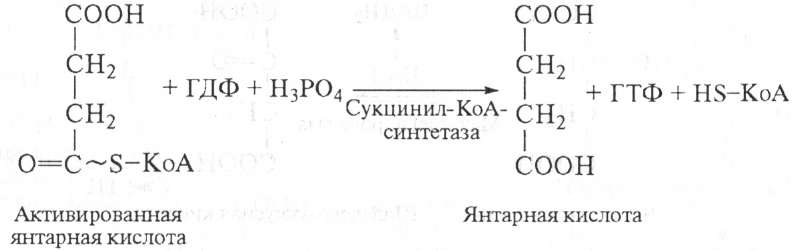

4. а-Кетоглутаровая кислота под влиянием фермента а-кето- глутаратдегидрогеназы декарбоксилируется, в результате образуется активированная янтарная кислота — сукцинил-КоА, содержащая макроэргическую связь:

При этом НАД восстанавливается в НАДН2, который в дыхательной цепи обеспечивает синтез трех молекул АТФ.

Расщепление тиоэфирной связи сукцинил-КоА сопряжено с фосфорилированием гуанозиндифосфата (ГДФ):

Образовавшийся при этом ГТФ вступает в реакцию перефосфорилирования с АДФ по следующей схеме:

![]()

5. Янтарная кислота под воздействием фермента сукцинатдегидрогеназы окисляется до фумаровой кислоты. Коферментом при этом служит ФАД:

ФАД • Н2 окисляется в дыхательной цепи митохондрий и обеспечивает синтез двух молекул АТФ.

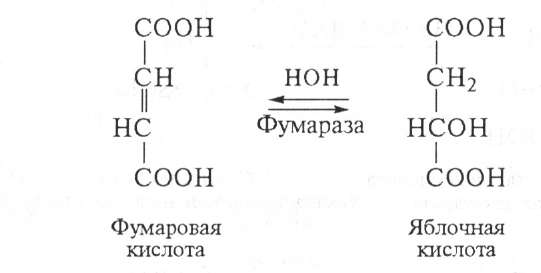

6. Фумаровая кислота под воздействием фермента фумаратгидратазы превращается в яблочную кислоту:

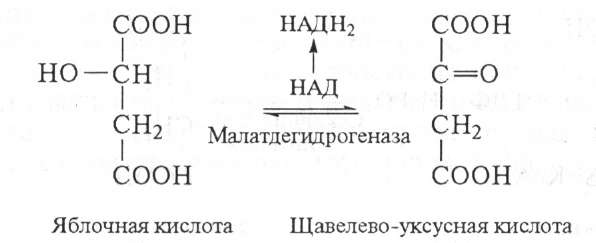

7. Яблочная кислота дегидрируется иод действием фермента малатдегидрогеназы, в результате образуется щавелево-уксусная кислота (ЩУК) и происходит восстановление НАД в НАДН2, последний в дыхательной цепи окисляется и обеспечивает образование трех молекул АТФ:

С момента образования щавелево-уксусной кислоты цикл три- карбоновых кислот замыкается и может повторяться в том же порядке: при наличии в системе ацетил-КоА ЩУК снова включается в цикл трикарбоновых кислот.

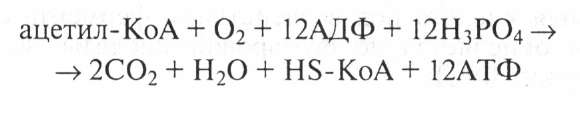

Суммарная реакция окисления ацетил-КоА в цикле трикарбоновых кислот выглядит следующим образом:

Таким образом, в одном цикле трикарбоновых кислот до конечных продуктов — СО, и Н20 — окисляется одна молекула активированной уксусной кислоты (ацетил-КоА), а энергия, высвобожденная при этом, аккумулируется в 12 молекулах АТФ.

![]()

Из них 24 молекулы АТФ синтезируются в цикле трикарбоновых кислот, 6 — при декарбоксилировании пировиноградной кислоты в ацетил-КоА, 2 — при анаэробном гликолизе, 6 — при окислении НАДН2, образующегося при субстратном окислении фосфоглицеринового альдегида в цитозоле.