- •Теоретические основы электротехники

- •Часть 2

- •Содержание

- •Введение

- •1 Методические указания по подготовке, выполнению и оформлению лабораторных работ

- •1.1 Подготовка к выполнению лабораторной работы

- •1.2 Выполнение лабораторной работы

- •1.3 Оформление отчета по лабораторной работе

- •2 Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ

- •3 Лабораторная работа № 7. Исследование цепей переменного тока с взаимной индуктивностью

- •3.1. Основные теоретические сведения

- •3.1.1 Понятие об индуктивно связанных электрических цепях

- •3.1.2 Согласное и встречное включение катушек индуктивности

- •3.1.3 Последовательное соединение индуктивно связанных катушек

- •3.1.4 Воздушный трансформатор

- •3.2 Пояснения к лабораторной установке

- •3.3 Порядок выполнения работы

- •3.3.1 Определение параметров катушек

- •3.3.2 Определение параметров последовательной цепи при согласном и встречном включении катушек

- •3.3.3 Исследование воздушного трансформатора

- •3.4 Содержание отчета

- •3.5 Контрольные вопросы

- •4 Лабораторная работа № 8. Определение характеристик периодических сигналов с помощью осциллографа

- •4.1 Основные теоретические сведения

- •4.1.1 Краткое описание и принцип работы осциллографа с1 – 65а

- •4.1.2 Возможности осциллографа

- •4.1.3 Проведение измерений

- •4.1.3.1 Измерение напряжения между двумя точками сигнала

- •4.1.3.2 Измерение временных интервалов

- •4.1.3.3 Измерение частоты

- •4.2 Пояснения к лабораторной установке

- •4.3 Порядок выполнения работы

- •4.3.1 Подготовка осциллографа к включению в сеть питания

- •4.3.2 Регулировка ручками управления элт

- •4.3.3 Регулировка астигматизма (выполняется при необходимости)

- •4.3.4 Регулировка ручками усилителя

- •4.3.5 Балансировка усилителя y (выполняется при необходимости)

- •4.3.6 Калибровка коэффициентов отклонения усилителя y (выполняется при необходимости)

- •4.3.7 Регулировка ручками синхронизации

- •4.3.8 Регулировка развертки

- •4.3.9 Калибровка длительности развертки (выполняется при необходимости)

- •4.3.10 Определение характеристик периодического сигнала

- •4.4 Содержание отчета

- •4.5 Контрольные вопросы

- •5 Лабораторная работа № 9. Исследование линейных электрических цепей, содержащих источники несинусоидальных эдс

- •5.1 Основные теоретические сведения

- •5.1.1 Периодические несинусоидальные токи, напряжения и эдс. Определение коэффициентов ряда Фурье

- •5.1.2 Максимальное, действующее и среднее значение несинусоидальной величины

- •5.1.3 Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных кривых

- •5.1.4 Расчет электрической цепи с постоянными параметрами при действии несинусоидальной эдс

- •5.1.5 Влияние характера цепи с постоянными параметрами на форму кривой тока

- •5.1.6 Резонансные явления при несинусоидальном напряжении

- •5.1.7 Измерение несинусоидальных токов и напряжений

- •5.2 Пояснения к лабораторной установке

- •5.3 Порядок выполнения работы

- •5.3.1 Определение параметров резистора и индуктивной катушки

- •5.3.2 Исследование кривых тока и напряжения на зажимах источника несинусоидальной эдс

- •5.3.3 Изучение влияния индуктивности и емкости на форму кривой тока в цепи при действии несинусоидального напряжения

- •5.4 Содержание отчета

- •5.5 Контрольные вопросы

- •6 Лабораторная работа № 10. Исследование трехфазных электрических цепей при соединении фаз нагрузки звездой

- •6.1. Основные теоретические сведения

- •6.1.1 Понятие о трехфазной электрической цепи

- •6.1.2 Соединение фаз источника энергии и приемника звездой. Определение линейных и фазных величин

- •6.1.3 Симметричная и несимметричная нагрузка в трехфазной цепи

- •6.1.4 Схема без нулевого провода

- •6.1.5 Схема с нулевым проводом

- •6.2 Пояснения к лабораторной установке

- •6.3 Порядок выполнения работы

- •6.3.1 Исследование трехфазной цепи при соединении фаз нагрузки звездой с нейтральным проводом

- •6.3.2 Исследование трехфазной цепи при соединении фаз нагрузки звездой без нейтрального провода

- •6.4 Содержание отчета

- •6.5 Контрольные вопросы

- •7 Лабораторная работа № 11. Исследование трехфазных электрических цепей при соединении фаз нагрузки треугольником

- •7.1. Основные теоретические сведения

- •7.2 Пояснения к лабораторной установке

- •7.3 Порядок выполнения работы

- •7.4 Содержание отчета

- •7.5 Контрольные вопросы

- •Список использованных источников

- •Теоретические основы электротехники

- •Часть 2

- •212027, Могилев, пр-т Шмидта, 3.

- •212027, Могилев, пр-т Шмидта, 3.

5.1.2 Максимальное, действующее и среднее значение несинусоидальной величины

Периодически изменяющуюся несинусоидальную величину , помимо ее гармонических составляющих, характеризуют следующие величины:

максимальное значение

;

;среднее квадратичное за период или действующее значение

; (5.6)

; (5.6)

среднее по модулю значение

![]() . (5.7)

. (5.7)

Если кривая симметрична относительно оси абсцисс и в течение половины периода функция ни разу не изменяет знака, то среднее по модулю значение равно среднему значению за половину периода:

![]() , (5.8)

, (5.8)

причем в формуле

(5.8) начало отсчета времени должно быть

выбрано так, чтобы

![]() .

В тех случаях, когда за весь период

функция ни разу не изменяет знака (см.,

например, рисунок 5.3, б), среднее

по модулю значение равно постоянной

составляющей

.

.

В тех случаях, когда за весь период

функция ни разу не изменяет знака (см.,

например, рисунок 5.3, б), среднее

по модулю значение равно постоянной

составляющей

.

Если периодическая несинусоидальная функция задана аналитическим выражением, то действующее и среднее значения определяются непосредственно на основании интегральных соотношений (5.6) – (5.8). Если же периодическая несинусоидальная функция представлена в виде разложения в тригонометрический ряд, то действующее значение может быть найдено по формуле

![]() , (5.9)

, (5.9)

(5.9)

где

![]() ,

,

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() — действующие

значения гармоник,

представляющих ряд (5.1).

— действующие

значения гармоник,

представляющих ряд (5.1).

5.1.3 Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных кривых

При оценке формы

периодических несинусоидальных величин

используют следующие характеристики:

коэффициент

формы

![]() ,

коэффициент

амплитуды

,

коэффициент

амплитуды

![]() и др.

и др.

Коэффициент формы определяется как отношение действующего значения к среднему по модулю значению:

![]() . (5.10)

. (5.10)

Коэффициент амплитуды равен отношению максимального значения величины к ее действующему значению:

![]() . (5.11)

. (5.11)

Для синусоидальных

величин вышеуказанные характеристики

равны:

![]() ,

,

![]() .

.

5.1.4 Расчет электрической цепи с постоянными параметрами при действии несинусоидальной эдс

Расчет цепи

начинается с разложения несинусоидального

напряжения источника

![]() в ряд Фурье (5.1):

в ряд Фурье (5.1):

![]() , (5.12)

, (5.12)

где

![]() — постоянная составляющая напряжения,

— постоянная составляющая напряжения,

![]() — амплитуда гармоники с номером

— амплитуда гармоники с номером

![]() ,

,

![]() — начальная фаза этой гармоники.

— начальная фаза этой гармоники.

Так как для линейных

цепей применим принцип

наложения,

то ток

![]() в этой цепи будет равен сумме токов,

получаемых от действия каждой из

составляющих ряда (5.12):

в этой цепи будет равен сумме токов,

получаемых от действия каждой из

составляющих ряда (5.12):

![]() . (5.13)

. (5.13)

Здесь

![]() — это постоянная составляющая силы

тока,

— это постоянная составляющая силы

тока,

![]() — амплитуда

- й

гармоники,

— амплитуда

- й

гармоники,

![]() — ее начальная фаза.

— ее начальная фаза.

Значения , и для каждой из составляющих ряда (5.13) в общем случае можно рассчитать символическим методом. Для схем цепей, изображенных на рисунке 5.2, указанный расчет может быть выполнен и более простым способом:

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() , (5.14)

, (5.14)

где

![]() — полное сопротивление цепи при нулевой

частоте

— полное сопротивление цепи при нулевой

частоте

![]() ,

т.е. сопротивление постоянному току,

,

т.е. сопротивление постоянному току,

![]() и

и

![]() — полное и реактивное сопротивления

при частоте

— полное и реактивное сопротивления

при частоте

![]() ,

— активное сопротивление.

,

— активное сопротивление.

|

|

|

а) |

б) |

в) |

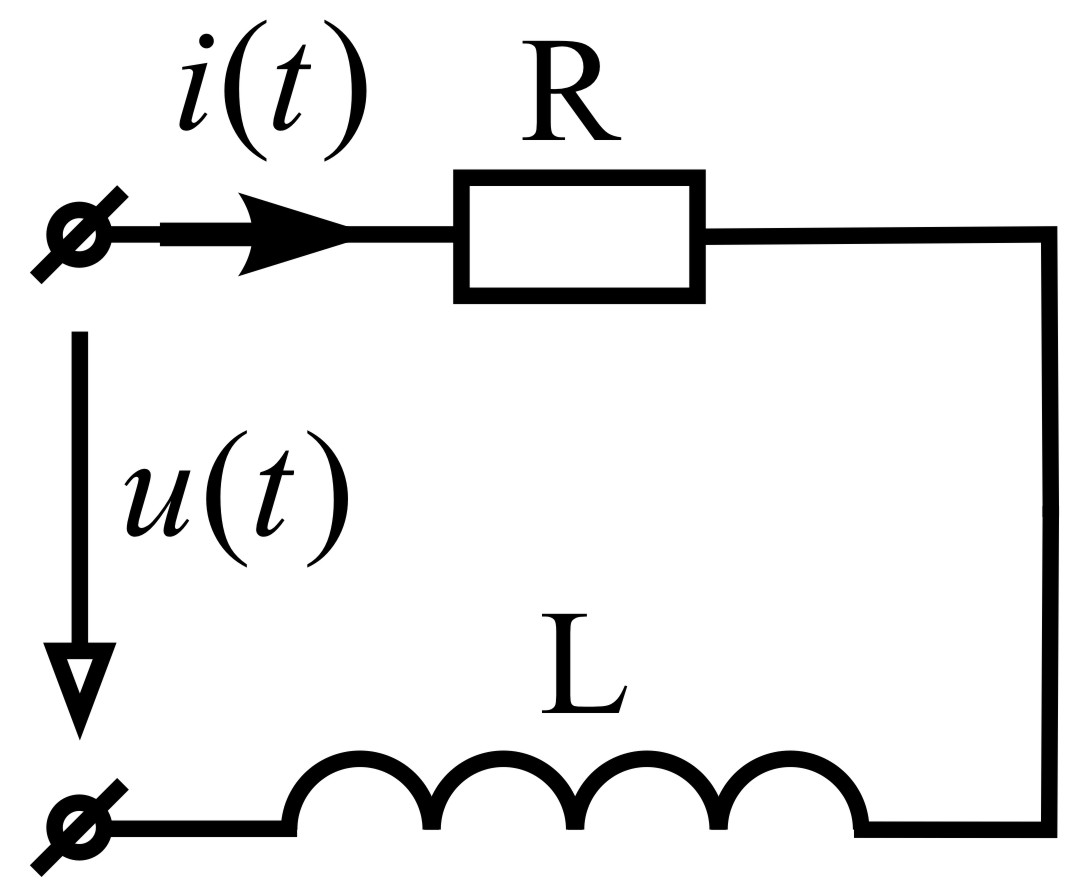

Рисунок 5.2 – Простейшие схемы последовательных цепей, содержащих резистор, индуктивную катушку и конденсатор |

||

В случае цепи с

последовательным соединением элементов

,

и ![]() (рисунок 5.2, а) указанные величины

равны:

(рисунок 5.2, а) указанные величины

равны:

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . (5.15)

. (5.15)

Для , – цепи (рисунок 5.2, б)

![]() ,

,

,

, ![]() , (5.16)

, (5.16)

для , – цепи (рисунок 5.2, в)

,

, ![]() . (5.17)

. (5.17)