- •Предисловие

- •Персональный менеджмент как область научных исследований

- •Содержание персонального менеджмента

- •Модель качеств менеджера «Умение управлять самим собой»4

- •Основные подходы к изучению персонального менеджмента

- •Глава 2. Экскурс в историю исследования проблем персонального менеджмента

- •А.К. Гастев

- •Как надо работать

- •Глава 3. Функции персонального менеджмента

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •Раздел 2. Самоменеджмент как база персонального менеджмента

- •Глава 4. Теория самоменеджмента

- •Глава 5. Типология самоменеджмента

- •Глава 6. Особенности самоменеджмента Структура самоменеджмента

- •Основные черты см-систем

- •Принципы, методы, стратегии и стили самоменеджмента

- •Особенности самоменеджмента в стрессовых и конфликтных ситуациях

- •Пассивность

- •Саморазвитие персонала

- •Структура человеческой деятельности

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •Раздел 3. Ключевые факторы персонального менеджмента

- •Факторы эффективного персонального менеджмента

- •Глава 7. Управление личными целями

- •Глава 8. Управление личными приоритетами

- •Глава 9. Управление принятием решений

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Литература

- •Содержание

- •Часть 1

Основные подходы к изучению персонального менеджмента

Исторически сложилось несколько теоретических подходов к исследованию персонального менеджмента, появление каждого из которых было обусловлено влиянием определенных школ в фундаментальных областях социально-гуманитарного знания, модой, сложившейся исследовательской парадигмой, статусами наук и некоторыми иными факторами.

Бихевиористский подход опирается на принципы известного направления в психологии и, в соответствии с главным кредо бихевиоризма, направлен на изучение особенностей и причин выбора форм персонального поведения, а также на выявление форм влияния на изменение поведения человека.

Ситуационный подход нацелен на выявление роли обстоятельств и факторов, воздействующих на поведение, а также изучает типовые формы персонального поведения в типовых ситуациях. Такой подход позволяет выявить типичные поведенческие скрипты и приемы, прогнозировать их появление в тех или иных ситуациях и менять поведенческие характеристики за счет адаптационных мероприятий и приемов трансситуационного научения.

Организационный подход интересуют прежде всего формы поведения личности, проявляющиеся в организационной среде, факторы внутренней и внешней организационной среды, способы минимизации давления организационной среды на поведение личности.

Интеракционистский подход предполагает изучение персонального управления через призму влияния различного рода взаимодействий, участником которых становится человек. При этом исследуются устойчивые паттерны поведения в межличностных взаимодействиях (интеракциях), поведенческих характеристики психологических ролей в различных типах интеракций.

Рис. 1. Основные подходы к изучению персонального менеджмента

Конфликтологический подход ориентирован на анализ сложных стрессовых, противоречивых и конфликтных взаимодействий и способов управления поведением людей в тех или иных условиях. частности, специалистов–сторонников данного подхода интересуют как типичные поведенческие характеристики в условиях конфликтных ситуаций, так и индивидуальные особенности поведения.

Системно-структурный подход ориентирован на глубокий анализ структуры личности и схем поведения и деятельности человека, на выявление структурных и технологических рассогласований и их преодоление посредством перестройки структуры деятельности личности, например, таких ключевых факторов деятельности, как структура ведущих мотивов.

В рамках каждого из подходов разрабатываются оригинальные методики, исследования, диагностики и управления персональным поведением. Вместе с тем, широко применяются общенаучные методы исследования и традиционные практики управления поведением.

Глава 2. Экскурс в историю исследования проблем персонального менеджмента

История исследования проблем персонального менеджмента начинается, по-видимому, с древних литературно-художественных, историко-героических и научно-философских трактатов. Этот пласт исследований пока практически не изучен. В обобщенном виде можно констатировать, что большинство сведений по персональному менеджменту представляло собой обобщения личного опыта достижения успеха или опыта достижения выдающихся результатов в тех или иных сферах деятельности известных личностей; носило характер поучений и предназначалось молодому поколению (детям, внукам, ученикам).

К концу XIX – началу ХХ века по данной тематике был накоплен обширный материал, который необходимо было обобщить и систематизировать. Вследствие этого постепенно появились специальные области исследований, направленные на изучение факторов, причин, способов, закономерностей повышения индивидуальной эффективности в процессе осуществления различных видов деятельности, а также выявлявшие роль тех или иных личностных особенностей в достижении успеха.

Можно выделить семь важнейших направлений исследования, ставшие преддверием персонального менеджмента:

«биографоведение» и психологическое портретирование;

мифология;

научная организация труда;

психология личности, в частности – психология развития творческих способностей и педагогика;

позже – акмеология (наука о жизненном пути личности и способах достижения расцвета);

эргономика;

беатология (наука о счастье).

Эти исследования разворачивались как в русле традиционных областей исследования (философии, истории, теологии, филологии, психологии, медицины), так и в русле нетрадиционных практик (йога, боевые искусства, тренинги саморазвития, школы развития способностей, духовные школы и практики, например, «Новая философия»).

Мы остановимся детальнее на одном из важнейших направлений исследований – научной организации труда (НОТ).

Основоположником современной научной организации труда англоязычные исследователи считают американского инженера Ф. Тейлора, положившего немало сил на разработку нормативного подхода к управлению и самоуправлению трудовыми процессами. Ф. Тейлор разрабатывал следующие направления:

нормирование труда (посредством его структурирования и измерения);

исследование соотношения задачи и времени, затрачиваемого на её решение;

исследование роли систематического отбора и обучения работников оптимальным формам выполнения трудовых операций;

исследование роли разнообразных систем денежного стимулирования эффективной работы.

Главная идея Ф. Тейлора заключалась в создании таких условий работы, такой системы организации и стимулирования труда и такой системы управления и обучения персонала, которые обеспечивали бы максимально интенсивный труд работников.

Показателен в данной связи описанный самим Ф. Тейлором в одной из его книг5 опыт введения научных принципов организации труда на самой крупной в США фабрике по производству велосипедных шариков. На этой фабрике «на сортировке шариков работали 120 опытных и искусных в этом деле девушек. Они трудились по 10,5 ч. в смену при поденной оплате.

Сначала было произведено точное исследование затрат времни на каждый элемент работы. При этом установлено, что значительную часть времени девушки теряли на разговоры и отдых. Разговоры за работой прекратились, когда их рассадили подальше друг от друга. Время работы было сокращено с 10,5 ч. сначала до 9,5, затем до 8,5 ч. До и после обеда было установлено по два десятиминутных перерыва, во время которых работницы имели право уходить со своих рабочих мест и разговаривать. Ввели сдельщину с дифференцированной платой не за высокую производительность, а за более аккуратную проверку шариков. Работа девушек учитывалась каждый час, и всем объявлялось, как выполняется урок, кто отстал и на сколько. К отстающим мастер посылал своего помощника, чтобы подбодрить их и помочь выполнить урок...

Тридцать пять человек стали выполнять работу, на которой раньше было занято 120 чел.

Девушки стали зарабатывать в среднем 6,5 – 9 долл. в неделю, вместо прежних 3,5 – 4,5 долл. При этом качество сортировки повысилось.

Правило проверки успешности работы через короткие промежутки времени, сообщение результатов проверки и посылка помощников мастера к отстающим были распространены на всю фабрику и оказались в высшей степени полезными»6.

Заслуживающими внимания являются и идеи Ф. Тейлора относительно индивидуальных качеств, необходимых управленцу (мастеру, управляющему) для успешного выполнения работы. Их девять: ум, образование, опыт, такт, энергия, сообразительность, честность, здравый смысл, здоровье.

Последователь Ф. Тейлора – Ф. Джильбрет вошел в историю благодаря написанным им книгам по НОТ7 и благодаря организации специальной школы в Провиденсе, где занимался систематической профессиональной подготовкой инструкторов по НОТ.

Еще более известным специалистом-классиком в области НОТ стал Г. Эмерсон, автор книги «Двенадцать принципов производительности», в которой он, во многом опираясь на идеи своих предшественников, сформулировал и обосновал следующие принципы производительности:

Точно поставленные идеалы или цели.

Здравый смысл.

Компетентная консультация.

Дисциплина.

Справедливое отношение к персоналу.

Быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет.

Диспетчеризация.

Нормы и расписания.

Нормализация условий.

Нормирование операций.

Писаные стандартные условия.

Вознаграждение за производительность.

Значимый вклад в развитие принципов научного менеджмента и научной организации труда внесли также такие зарубежные исследователи, как Г. Форд – старший8, А. Файоль, П.Ф. Дракер, В.И. Терещенко9.

В России в прошлом веке также сложилась мощная школа, занимавшаяся вопросами НОТ. Уже в 20-е годы ХХ века функционировало свыше 10 научно-исследовательских институтов и выходило несколько десятков научных и научно-популярных журналов, а в 1921 году была организована первая Всероссийская конференция по вопросам научной организации труда.

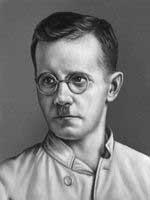

Особый интерес представляют работы организатора Центрального института труда (ЦИТ) – А.К. Гастева (1882–1941) и

разработанная

под его руководством коллективом ЦИТ

и выполненная н а

основе широко форматных междис-циплинарных

исследований «технобио-социальная»

«Концепция трудовых установок». Так, в

книге «Как надо работать»10,

А.К. Гастев разрабатывал приемы и принципы

продуктивной деятельности.

а

основе широко форматных междис-циплинарных

исследований «технобио-социальная»

«Концепция трудовых установок». Так, в

книге «Как надо работать»10,

А.К. Гастев разрабатывал приемы и принципы

продуктивной деятельности.