- •Предисловие:

- •1. Общие положения

- •1.1. Основные определения

- •1.2. Величины электрической цепи

- •1.3. Параметры электрической цепи

- •1.4. Элементы электрической цепи

- •1.5. Схемы замещения

- •2. Цепи постоянного тока

- •2.1. Передача мощности от источника к нагрузке

- •2.2. Смешанное соединение приемников

- •2.3. Применение законов Кирхгофа

- •2.4. Метод суперпозиции

- •2.5. Метод узлового напряжения

- •2.6. Метод эквивалентных преобразований

- •2.7. Метод контурных токов

- •2.8. Построение потенциальных диаграмм

- •3. Нелинейные цепи

- •3.1. Общие определения

- •3.2. Графический метод расчета

- •3.3. Аналитический метод расчета

- •4. Цепи синусоидального тока

- •4.1. Основные определения

- •4.2. Действующие значения синусоидальных величин

- •4.3. Метод векторных диаграмм

- •4.4. Символический метод

- •4.5. Активное сопротивление в цепи синусоидального тока

- •4.6. Индуктивность в цепи переменного тока

- •4.7. Емкость в цепи синусоидального тока

- •4.8. Неразветвленные цепи

- •4.9. Разветвленные электрические цепи

- •4.10. Треугольники сопротивлений

- •4.11. Мощность цепи синусоидального тока

- •4.12. Коэффициент мощности.

- •4.13. Явления резонанса

- •4.14. Четырехполюсники

- •5. Трехфазные электрические цепи

- •5.1. Основные положения

- •5.2. Соединение звездой

- •5.3. Соединение треугольником

- •5.4. Мощность трехфазной системы

- •5.5. Переключение нагрузки со звезды на треугольник и наоборот

- •5.6. Расчет симметричных трехфазных систем

- •5.7. Расчет несимметричных систем

- •6. Переходные процессы

- •6.1. Основные положения

- •6.2. Переходные процессы в цепях постоянного

- •6.3. Переходные процессы е цепях постоянного

- •6.4. Принужденные и свободные составляющие

- •6.5. Переходные процессы в цепях

- •6.6. Переходные процессы в цепях синусоидального тока с емкостью

- •7. Магнитные цепи с постоянной магнитодвижущей силой

- •7.1. Основные понятия

- •7.2. Законы электромагнетизма

- •7.3. Ферромагнетики

- •7.4. Энергия магнитного поля

- •7.5. Взаимная индуктивность

- •7.6. Расчет однородных магнитных цепей

- •7.7. Расчет неоднородных магнитных цепей

- •7.8. Расчет подъемной силы электромагнита

- •8. Магнитные цепи с переменной магнитодвижущей силой

- •3.1. Основные понятия

- •8.2. Переменный поток и ток в катушке

- •8 .3. Магнитный поток рассеяния

- •8.4. Векторная диаграмма катушки с сердечником

- •8.5. Потери в стали при переменном

- •9. Трансформаторы

- •9.1. Назначение и принцип работы

- •9.2. Нерабочий (холостой) ход

- •9.3. Режим нагрузки

- •10.13. Регулирование скорости вращения ротора

- •10.14. Пуск асинхронного двигателя

- •10.15. Асинхронный генератор

- •10.16. Электромагнитный тормоз

- •10.17. Однофазные асинхронные двигатели

- •10.18. Двухфазные асинхронные двигатели

- •10.19. Фазовращатель

- •10.20. Асинхронный преобразователь частоты

- •10.21. Индукционный регулятор

- •11. Синхронные машины

- •11.1. Устройство и принцип работы синхронной машины

- •11.2. Холостой ход синхронного генератора

- •11.3. Реакция якоря синхронной машины

- •11.4. Электромагнитный момент и угловая характеристика машины

- •11.5. Векторная диаграмма синхронного генератора

- •1.1.6. Характеристики синхронных генераторов

- •11.8. Параллельная работа синхронных генераторов

- •11.9. Бесконтактные синхронные генераторы

- •11.10. Характеристики синхронных двигателей

- •11.11. Пуск синхронного двигателя

- •11.12. Синхронные компенсаторы

- •11.13. Потери и кпд синхронной машины

- •11.14. Преимущества и недостатки синхронной машины

- •12.1. Устройство и принцип работы

- •Если в рамке протекает ток и рамка находится в магнитном поле, то по закону электромагнитной силы

- •12.2. Электродвижущая сила

- •12.3. Электромагнитный момент

- •12.4. Реакция якоря

- •12.5. Коммутация

- •12.6. Возбуждение машин постоянного тока

- •12.7. Генераторы независимого возбуждения

- •12.8. Самовозбуждение генераторов

- •У читывая, что

- •Можно получить зависимость

- •12.9. Генераторы с самовозбуждением

- •У равнение генератора

- •12.10. Двигатели независимого и параллельного возбуждения

- •Двигатели последовательного возбуждения

- •Двигатели смешанного возбуждения

- •12.13. Регулирование скорости вращения якоря

- •12.14. Потери в машинах постоянного тока

- •Таким образом, кпд можно определить как

- •12.15. Коллекторные машины переменного тока

- •Действующее значение трансформаторной эдс

- •Условием линейной коммутации будет

- •13.1. Классификация и назначение

- •13.2. Коллекторные микромашины постоянного тока

- •13.3. Асинхронные микромашины

- •13.4. Синхронные микромашины

- •14. Электропривод и электроснабжение

- •14.1. Основные определения

- •14.6. Электроснабжение

- •15. Электроизмерительные приборы и электроизмерения

- •15.1. Классификация электроизмерительных приборов

- •15.4. Измерение коэффициента мощности, последовательности чередования и сдвига фаз, частоты

- •15.5. Измерение параметров электрической цепи

- •15.6. Погрешности измерения и приборов

- •16. Понятия о полупроводниковой технике

- •16.1. Основные положения

- •16.2. Полупроводниковые диоды

- •16.3. Тиристоры

- •16.4. Вторичные источники электропитания

- •16.5. Выпрямители

- •16.6. Сглаживающие фильтры

- •16.7. Стабилизаторы

- •16.8. Биполярные транзисторы

- •16.9. Усилители электрических сигналов

- •16.10. Характеристики и параметры транзисторов

- •16.11. Полевые транзисторы

- •16.12. Усилители постоянного тока

- •16.13. Генераторы гармонических сигналов

- •16.14. Импульсные устройства (основные понятия)

- •16.16. Дифференцирующие и интегрирующие цепи, линии задержки

- •16.17. Триггеры

- •Приложения

- •Безопасное электрическое напряжение

- •Литература

16.14. Импульсные устройства (основные понятия)

16.14.1. Импульсный режим работы радиоустройств предусматривает чередование кратковременного сигнала с паузами. Импульсный режим имеет некоторые преимущества перед непрерывным режимом работы аппаратуры:

а) позволяет достигать большей мощности в импульсе при незначительной средней мощности устройства, в связи с чем импульсные устройства обычно имеют меньшие габариты и массу в сравнении с устройствами непрерывного режима работы равной средней мощности;

б) обеспечивает повышение пропускной способности и помехоустойчивости аппаратуры;

в) конструкция импульсных устройств состоит из большого количества одинаковых, сравнительно простых элементов, которые изготовляются интегральными методами, что, в свою очередь, повышает надежность аппаратуры, уменьшает ее массу и габариты.

Импульсные устройства широко применяются в различных областях электроники:

в электронно-вычислительной технике;

в радиолокации и телевидении;

в системах автоматики и промышленной электроники и др.

16.14.2.Импульс — это электрическая величина (ток, напряжение), которая на протяжении короткого промежутка времени изменяется от одного постоянного значения до другого.

Импульсы бывают двух типов:

видеоимпульсы;

радиоимпульсы.

Видеоимпульс — это кратковременное изменение электрической величины.

Радиоимпульс — это серия непрерывных высокочастотных колебаний электрической величины, огибающая которых — видеоимпульс.

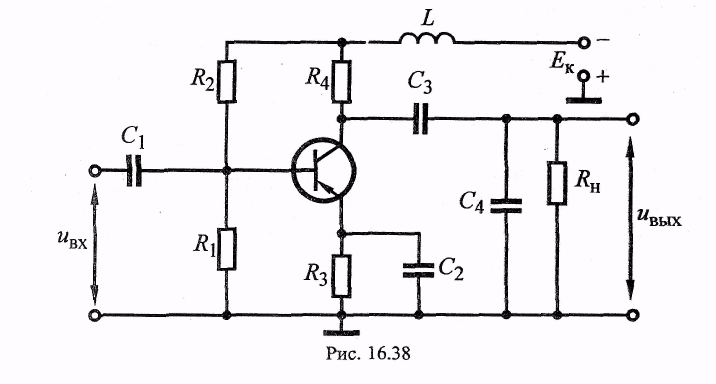

На рис. 16.35 приведены видеоимпульсы (а) и радиоимпульсы (б) различной формы.

16.15. Импульсные усилители

16.15.1. Обычные усилители гармонических колебаний имеют ограниченную полосу пропускания. В связи с этим при усилении импульса возникают искажения (рис. 16.36). В результате усиления удлиняется фронт импульса, появляется выброс электрической величины. Кроме того, наблюдаются скос вершины импульса и удлинение среза. Поэтому основными требованиями ж: импульсным усилителям является: низкочастотная коррекция; высокочастотная коррекция;

|

|

16.15.2.

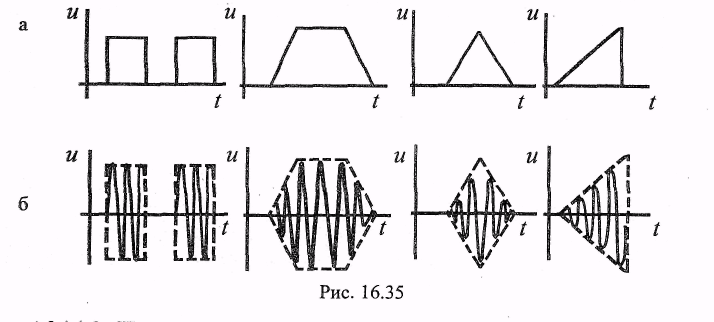

Низкочастотная

коррекция (уменьшение

скоса вершины импульса) состоит в

увеличении коэффициента усиления с

уменьшением частоты сигнала. Этого

достигают включением в цепь коллектора![]() (рис.

16.37). На высоких частотах емкостное

сопротивление незначительно и

корректирующая

(рис.

16.37). На высоких частотах емкостное

сопротивление незначительно и

корректирующая

цепь практически не влияет на коэффициент усиления. В зоне низких частот емкостное сопротивление конденсатора С4 велико и коллекторный ток определяется резистором R5. При таком способе коэффициент усиления повышается в зоне низких частот и уменьшается скос вершины импульса.

16.15.3.

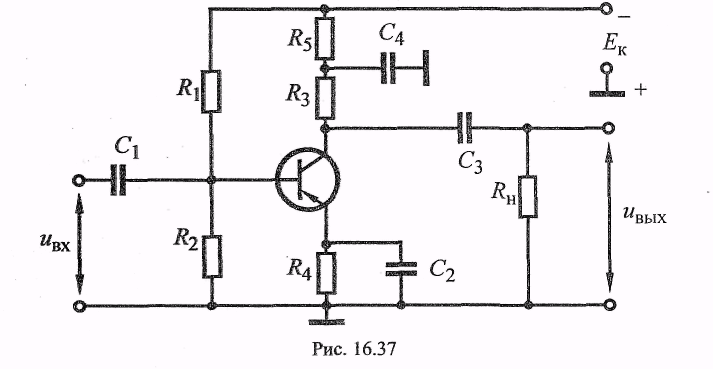

Высошчшстотная

коррекция (уменьшение

фронта и выброса импульса) состоит

в повышении коэффициента усиления на

высоких частотах. Индуктивность L

и

емкость![]() создают

резонансный контур, нагружающий каскад

(рис. 16.38). На высоких частотах контур

находится вблизи резонанса, т. е. имеет

очень большое сопротивление. Если же

возрастает сопротивление нагрузки, то

возрастает и коэффициент усиления

с повышением частоты сигнала.

создают

резонансный контур, нагружающий каскад

(рис. 16.38). На высоких частотах контур

находится вблизи резонанса, т. е. имеет

очень большое сопротивление. Если же

возрастает сопротивление нагрузки, то

возрастает и коэффициент усиления

с повышением частоты сигнала.