- •Обследование и экологическая оценка территорий Лекция №1 Литература

- •Основные термины и определения

- •Лекция №2 введение

- •Лекция №3 Влияние городов и систем расселения на литосферу Литосфера

- •Взаимодействия литосферы и расселения

- •Лекция №4 Влияние городов и систем расселения на гидросферу

- •Влияние городов на состояние воздушного бассейна

- •Характеристика проявления и анализ негативных процессов

- •Загрязнение земель пестицидами, радиоактивные загрязнения.

- •Лекция №6 Загрязнение земель тяжелыми металлами и другими элементами.

- •Лекция № 7 Оценка состояния подземных вод.

- •Подтопление

- •Лекция №8,9 инженерно-экологические изыскания

- •Лекция №10,11

- •Лекция №12 экологическое проектирование природозащитных объектов Экологическое проектирование сапитарно-защитных зон

- •Учет физических факторов воздействия на население при установлении санитарно-защитных зон

- •Проектирование объектов экологической реабилитации

- •Экологическое обоснование полигонов тбо и полигонов промышленных отходов

- •Лекция №13 оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду

- •Лекция №14 методология, нормативная база и принципы экологической экспертизы Законодательная и нормативная основы экспертизы

- •16.2. Принципы экологической экспертизы

- •16.3. Процедура проведения экспертизы

Проектирование объектов экологической реабилитации

Среди объектов экологической реабилитации рассмотрим переработку твердых бытовых отходов (полигоны ТБО), обезвреживание и захоронение токсичных промышленных отходов (полигоны промышленных отходов).

Методы и технологии экологической реабилитации. Государственная экологическая политика РФ в области технологий переработки отходов состоит в том, чтобы не допустить превращения России в большой полигон по переработке отходов других стран. Большинство проектов новых технологий, разработанных за рубежом, предлагаются для внедрения в РФ при условии переработки отходов, поставляемых из этих стран. Чтобы не допустить проникновения в Россию грязных технологий, существует механизм экологической экспертизы техники и технологий. Этой экспертизой был отклонен проект строительства на Дальнем Востоке мусороперерабатывающих заводов, так как предполагалось, что на этих заводах (75% мощности) будет перерабатываться мусор из Калифорнии.

Переработка твердых бытовых отходов (ТБО). Во всем мире вследствие роста населения, повышения уровня жизни и увеличения потребления товаров отмечается резкое возрастание количества твердых бытовых отходов. В разных странах количество ТБО, приходящихся на душу населения, составляет от 150 до 1000 кг в год. В России, по последним данным, состав ТБО представлен органическими веществами — 38% (33% пищевых отходов), бумагой — 23—30%, металлами, пластмассой текстилем, деревом, резиной, кожей, которые составляют от 2 до 7%, стекло составляет от 5 до 8%. Состав ТБО в разных регионах РФ различен и зависит от социальных и физико-географических условий. В Москве ежегодно образуется 2,5 млн т отходов, на одного человека приходится 1 м33 отходов, или 200 кг по массе.

В Московской области в год на полигоны сбрасывают 8 млн т отходов, из них 4 млн — ТБО, 0,5 млн — строительные, 2 млн — промышленные, остальные — иловые осадки или загрязненный грунт. В области 58 санкционированных полигонов (самый крупный — Тимохово занимает 118,8 га и рассчитан на 26 млн 915 тыс. т отходов). В современной практике переработки ТБО используют методы их складирования (захоронения), переработки, утилизации и сжигания.

Складирование ТБО. В мировой практике до настоящего времени подавляющее количество ТБО все еще продолжают вывозить на свалки (полигоны): в СССР на свалки вывозили 97% образующихся ТБО, в США - 73%, в Великобритании - 90%, в ФРГ - 70%, в Швейцарии — 25%, в Японии — около 30%. Экологические последствия складирования ТБО на свалках: большая потребность в земле, сложность организации новых свалок в связи с отсутствием свободных земельных участков, загрязнение окружающей среды, потенциальная опасность распространения инфекций, повышенная пожароопасность, потеря ценных компонентов.

Полигонные свалки (санитарные свалки) должны оборудоваться по специальным технологиям. Дно свалки планируется с небольшим уклоном, выстилается прочной полиэтиленовой пленкой. Отходы уплотняются и засыпаются слоем песка или глины, затем уплотняются, сверху накладывается новый слой пленки и т.д. Свалки имеют сток в сборник жидкостей, фильтрующихся из отходов и грунта, которые по мере наполнения вывозятся на переработку. После заполнения последних слоев проводится планировка рельефа и другие рекультивационные работы, через несколько лет на месте санитарных свалок можно играть в гольф.

Существует несколько методов промышленной переработки ТБО:

термическая обработка (в основном сжигание);

биотермическое аэробное компостирование (с получением удобрения или биотоплива);

анаэробная ферментация (с получением биогаза);

сортировка (с извлечением тех или иных ценных компонентов для последующего вторичного использования).

Сжигание (часто с утилизацией тепла) — в настоящее время технически наиболее отработанный и распространенный метод промышленной обработки ТБО перед их удалением на свалки (в США мусоросжигание рассматривают как один из основных способов продления срока службы свалок). В европейских странах сжиганием перерабатывают 20-25% объема городских отходов, в США — около 15%, в Японии — около 65%. Судя по зарубежным данным, технология прямого сжигания ТБО представляет экологическую опасность вследствие токсичных выбросов (тяжелые металлы, дибензодиоксины, дибензофураны и др.) и является самой дорогостоящей среди альтернативных технологий переработки ТБО.

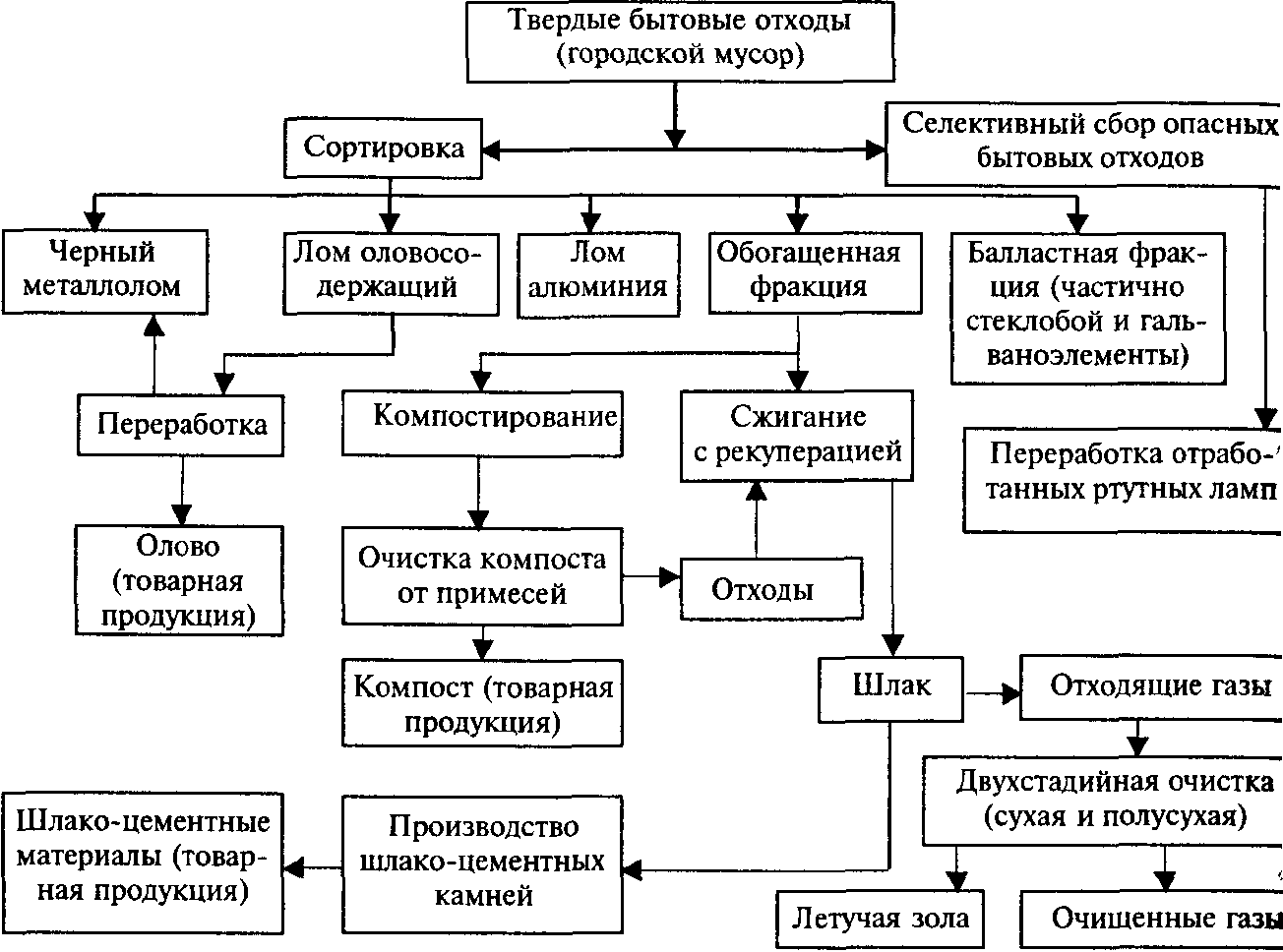

Схема комплексной переработки твердых бытовых отходов

Биотермическое аэробное компостирование ТБО в мировой практике большого распространения не получило (в Европе с получением компоста перерабатывают около 2% ТБО, в Японии и США — до 2%). Полученный из ТБО компост улучшает почвенную структуру, влагосодержание, уменьшает эрозию, однако всегда засорен мелким стеклом, камнями, металлами, пластмассой, текстильными отходами и сильно загрязняет почву.

Промышленную технологию оптимально строить по принципу комбинирования методов переработки ТБО (рис.). В основе технологии должна быть сортировка (в том числе на основе селективного отбора). При этом повышается не только доля рецикла ряда компонентов ТБО как прибавки к сырьевому балансу страны, но и во многом решается вопрос удаления опасных бытовых отходов и балластных компонентов. Предварительная сортировка улучшает и ускоряет процесс компостирования органических веществ ТБО, облегчает очистку компоста от примесей, снижает потребную производительность мусоросжигательного оборудования, улучшает состав отходящих газов, существенно повышает уплотняемость свалок неутилизируемых отходов и, как следствие, уменьшает их объем и количество проникающих в почву фильтрационных вод. В США с 1991 г. действует закон о запрещении поставки ТБО без предварительной сортировки на свалки и мусоросжигательные заводы.

Технологии комплексной переработки ТБО предусматривают извлечение тех или иных ценных компонентов и их использование в качестве вторичного сырья, удаление балластных компонентов с термической переработкой (сжигание, пиролиз) лишь неутилизируемой и представляющей значительные трудности для отбора части ТБО. Вторично используются черные и цветные металлы (металлургическое производство), легкая фракция (энергетическое использование), органическая фракция (получение компоста и биогаза), шлаки сжигания (производство материалов для малоэтажного строительства). Комплексная переработка ТБО наиболее соответствует современным экологическим и ресурсным требованиям, обеспечивает извлечение ценных компонентов для вторичного использования и получение новой товарной продукции (компост повышенного качества и топливные брикеты). Выход отходов переработки не превышает 10-15% (по массе).

Технологическая схема переработки ТБО в общем виде должна представлять комбинацию процессов селективного отбора (обязательно — отработанные люминесцентные лампы, возможно — батарейки и стеклобой), механизированной сортировки (извлечение металлов, выделение текстильной и крупногабаритной фракции, частичное удаление стеклобоя и батареек), термической обработки отходов обогащения с утилизацией продуктов сжигания (шлаков и тепла отходящих газов). При этом все вопросы селективного отбора и переработки собранного вторичного сырья должны решаться на стадии проектирования. По-видимому, получать компост из органической фракции ТБО применительно к регионам Севера и Сибири нецелесообразно. Более рационально биотермическое компостирование использовать в южных и средних регионах России.

Переработка промышленных отходов

При переработке промышленных отходов применяют термические, физико-химические технологии и биотехнологии. При выборе технологии переработки отходов помимо технологических параметров оценивается ее экологичность и экологическая безопасность, а также экономическая эффективность, выраженная в себестоимости переработки одной тонны (долл./т). В настоящее время стоимость переработки одной тонны промотходов составляет 0,2—10 тыс. долл.

Термические технологии позволяют обезвреживать любые органические и неорганические соединения. При высоких температурах в окислительном или восстановительном режиме продукты терморазложения подвергаются химическим взаимодействиям с образованием нетоксичных газообразных, жидких и твердых продуктов. Токсичные вещества первого и второго классов опасности, включая отравляющие вещества, диоксиды, пестициды, могут быть обезврежены только плазменным методом.

При плазмохимическом методе высокие температуры (выше 3000 °К), регулируемые параметры давления и состава плазмообразующих газов позволяют перерабатывать отходы на 99,999%. Особенно эффективен метод для обезвреживания трудногорючих и негорючих соединений, а также органических, хлор-фтор-фосфор-серооргани-ческих. Плазменная технология энергоемка, для разложения 1 кг вещества необходимо 0,5—3 КВт/ч энергии, но по сравнению с технологией сжигания отходов в смеси с топочными газами и воздухом экологически безопаснее, так как процесс строго регулируется по давлению, температуре и составу газа.

Термические технологии дают твердые отходы и позволяют использовать вторичное тепло. Из термических технологий в России широко применяется огневое окислительное обезвреживание, которое представляет определенную экологическую опасность, так как не разработаны системы очистки отходящих газов. Более перспективен метод безокислительного пиролиза, среди преимуществ метода — получение технологического газа, а в ряде случаев минерального продукта — сорбента, экологическая чистота и безопасность процесса, значительно меньшее количество твердого остатка, снижение в 3—4 раза объема очищенного газа, использование полученного газа для технологических и бытовых целей. Использование мощного СВЧ нагрева для этой технологии снизит ее энергопотребление, и в будущем возможно наряду с плазменной технологией ее использование в передвижных комплексах по переработке токсичных отходов.

Физико-химические технологии предназначены для использования отходов как сырья при получении полезного продукта. Физико-химическими методами из отходов извлекаются полезные компоненты, а также промышленные отходы перерабатываются в удобрения, строительные материалы и т.д. Это в основном технологии утилизации отходов и комплексного использования сырья.

Биотехнологии используют микроорганизмы для извлечения полезных компонентов промышленных отходов. Биотехнологическое извлечение тяжелых металлов основано на том, что некоторые бактерии (Thoobacilius ferroxydans) выщелачивают медь, цинк, железо и другие металлы, окисляя их серной кислотой, которая образуется этими бактериями из сульфидов металлов. Микроорганизмы могут извлекать медь и кадмий. Например, из растворов грибами можно извлекать свинец, цинк, никель, кобальт, серебро, ртуть. Разработана биотехнология утилизации сырой нефти. Разработаны методы очистки поверхности морей при разливах нефти методом внесения бактерий с кормовыми веществами. Бактерии Nocardia Sp. Rhodococeus zhodochrous используются для очистки сточных вод и почв от нефти, при реализации этой технологии осуществляется периодический полив земель водой до полной утилизации нефти бактериями. В целом биотехнологии являются наиболее экологичными технологиями переработки промышленных отходов.

Лицензирование отходной деятельности

Вся деятельность, связанная с размещением, складированием, захоронением и уничтожением отходов, лицензируется.

Экологическое обоснование лицензий должно содержать (Согласно инструкции по обоснованию хозяйственной и иной деятельности Минприроды РФ, 1995):

информацию о предприятии: месторазмещение, занимаемая площадь, технологические схемы (способы складирования, размещения, захоронения, утилизации), отходы технологического оборудования, его производственные мощности, мощности очистных сооружений, степень их загрузки, наличие проекта предприятия, утвержденного в установленном порядке;

сведения об отходах: перечень принимаемых отходов, их количество (объем), ежегодное поступление, физико-химическое состояние, токсичность, опасность;

обоснование нормативов образования отходов (в соответствии с технологией производства);

краткую характеристику состояния природной среды в районе размещения предприятия;

разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. водопользование и сброс сточных вод;

экологические ограничения по складированию (размещению, захоронению) отходов, исходя из экологического состояния территории и опасности ее загрязнения;

сведения о фактических сбросах, выбросах и отходах;

мероприятия по соблюдению экологических ограничений, нормы и правила;

сведения о действиях в условиях чрезвычайной ситуации; предложения лицензиата по снижению токсичности отходов.