- •Основы теории систем и управления

- •1. Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины

- •1.1. Цель преподавания дисциплины

- •1.2. Задачи изучения дисциплины.

- •1.2.1. Знать:

- •1.2.3. Иметь представления:

- •2. Содержание лекционного курса

- •3. Тематика практических занятий

- •Оглавление Часть первая: лекционный курс

- •Часть вторая: Самостоятельная работа

- •Идентификация систем.

- •1.1. Базисные определения теории систем

- •1.2. Принципы и методики идентификации систем и процессов

- •1.3. Алгоритмы системного анализа

- •1.3.1.Основные термины и процедуры алгоритма

- •1.3.2. Пример системного анализа и синтеза объекта

- •Выводы, обоснования, и предложения.

- •1.3.3. Модульная композиция систем и элементы управления

- •Раздел 2. Оптимизация организационных систем

- •2.1. Признаки организационных систем

- •2.2. Методы оптимизации

- •2.3. Проблематика научных исследований

- •К методам теоретического и эмпирического исследования относятся:

- •Раздел 3 Управление системами

- •3.1. Элементы управления

- •3.2. Классификация управляемых процессов

- •3.3. Способы управления

- •В рамках построенной структуры возникают и реализуются процессы управления на основе использования прямой и обратной связи, достигаются цели и удовлетворяются потребности (рис.3.3.2.).

- •Требование не ограничивает условия и методы реализации, однако, точно предписывает модель результата и совокупность средств ее реализации.

- •Раздел 4 Законы управления

- •4.1.Исходные определения

- •4.2. Познание законов управления

- •4.3. Принципы информационного управления

- •И скорости самолетом

- •Раздел 5 Управления в условиях неопределённости

- •5.1. Сущность проблем и постановка задач

- •5.2. Вероятностные модели в организации управления

- •5.2. Статистические оценки эффективности управления

- •Раздел 6 Оптимизация системы управления

- •6.1. Методы анализа и синтеза управляемых систем

- •Информационный процесс есть целенаправленная совокупность

- •6.2. Модели оптимизации управления

- •Параметров в дискретные моменты времени

- •Раздел 7. Контрольные задания по дисциплине

- •7.1. Рейтинговый контроль

- •7.1.1. Методика выполнения рейтинга.

- •7.2. Рейтинговые задания по лекциям курса

- •7.2. Контрольная работа по дисциплине Тема: Совершенствование системы и оптимизация управления

- •7.2.1. Объём работы и требования к выполнению.

- •7.2.3.Исходные по модулю №1

- •Тематический перечень вариантов заданий:

- •8.1.1.2 .Методика выполнения задания (модуль №1)

- •Общая схема процедур системного анализа) Таблица 8.1

- •Выводы, обоснования и предложения

- •8.1.2. Задание и методика выполнения модуля №2 « Оптимизация управления системой»

- •8.1.2.2. Вопросы заданий.

- •11) Сущность принципа информационного управления (пояснить на примере приведенной схемы).

- •12) Содержание задачи стабилизации системы управления.

- •Глоссарий

- •Литература.

3.3. Способы управления

Д. Клиланд и В. Кинг определяют управление как “процесс, ориентированный на достижение определенных целей”. С.Л. Оптнер считает управление целью обратной связи.

“Обратная связь “воздействует” на систему. Воздействие есть средство изменения существующего состояния системы, путем возбуждения силы, позволяющей это сделать”.

Действия обратной связи могут превзойти действия существующего входа системы, в зависимости от места, времени, формы, интенсивности, содержания и длительности воздействия.

Тот, кто решает проблему, должен вмешиваться в существующее состояние (ситуацию), чтобы выполнить свою цель. При всем многообразии форм воздействия их можно разделить на два класса:

- воздействия — изменения, приводящие к деградации, разрушению системы, уменьшению степени ее организованности,

- и воздействия — изменения, соответствующие развитию системы, увеличению степени организованности.

Э.А. Смирнов считает, что “процесс организации отражает количественные и качественные изменения объекта управления на всех его фазах, этапах и стадиях.

Если изменений нет, то нет и самого процесса”

Следовательно, специалист или руководитель, разрабатывающий решение, должен позаботиться о рациональном наборе воздействий, чтобы добиться устойчивого процесса и достигнуть поставленной цели.

.

Процесс целенаправленного воздействия на систему, обеспечивающий повышение ее организованности, достижение того или иного полезного эффекта, и называется управлением.

Системы, в которых протекают процессы управления, называются системами управления.

.

В теории управления система управления определена как “система, состоящая из управляющего субъекта и объекта управления”.

Поскольку управление — специфическая функция, то она реализуется определенными элементами системы. Система, в процессе своего функционирования, разделяется на управляющую и управляемую подсистемы.

Действительно, если мы полагаем, что в системах не может быть бесцельных процессов, то очевидно, что если есть цель деятельности, должно быть и управление достижением этой цели, и сама деятельность по ее достижению. Таким образом, налицо разделение функций управляющей и управляемой подсистем.

Подобное разделение объективно необходимо; оно вызвано усложнением процессов деятельности во всех ее областях, постоянным ростом общественного характера деятельности, увеличением взаимосвязей различных процессов. Появляется необходимость согласования целей и усилий индивидуумов, коллективов предприятий, отраслей, и так далее, для управления их совместной деятельностью.

49

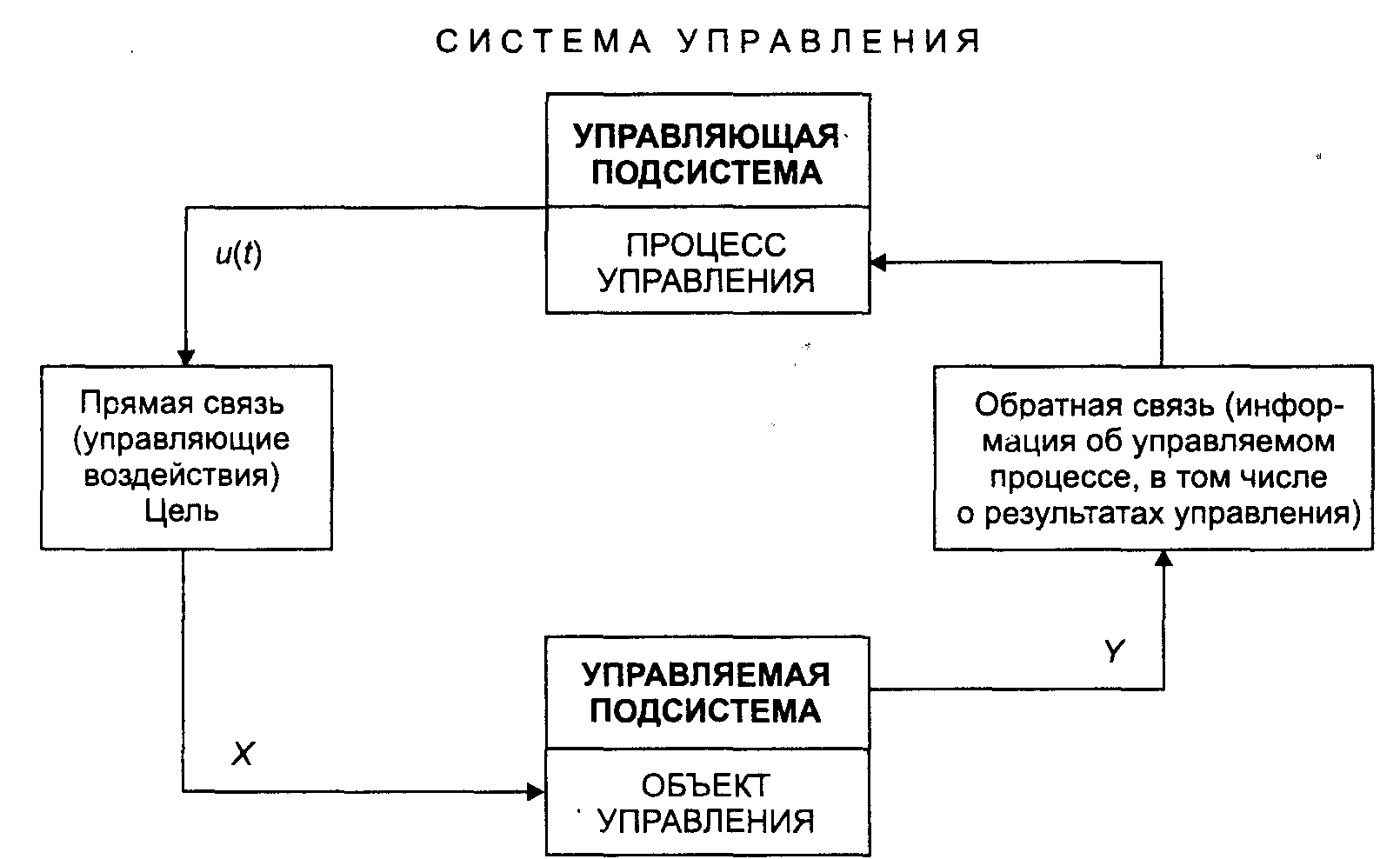

На рис. 3.3.1 представлена структура системы управления.

Рис. 3.3.1. Структура системы управления

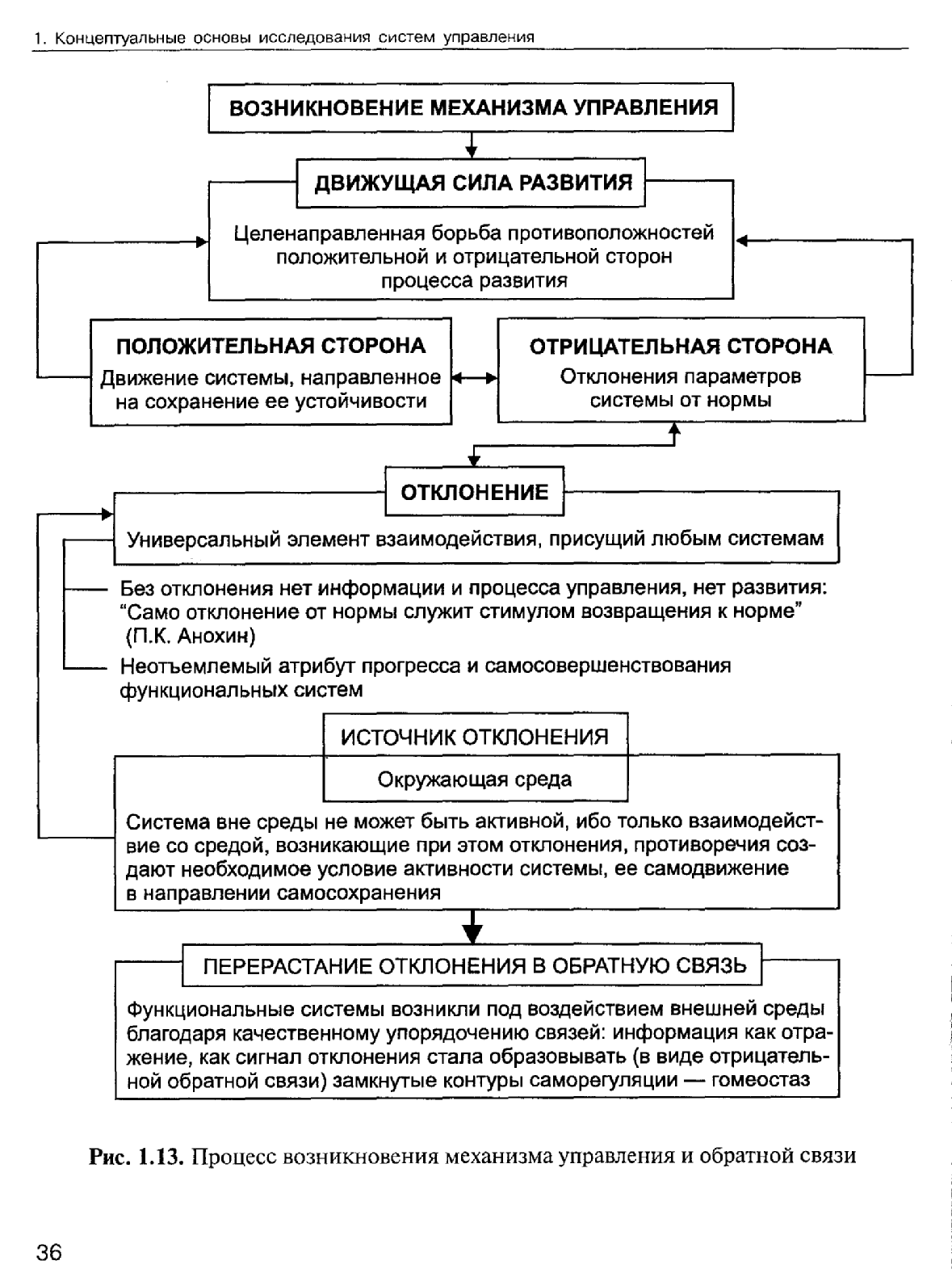

В рамках построенной структуры возникают и реализуются процессы управления на основе использования прямой и обратной связи, достигаются цели и удовлетворяются потребности (рис.3.3.2.).

Рис. 3.3.2. Процесс возникновения механизма управления и обратной связи

50

Система, формирующая управляющее воздействие u(t), называется управляющей подсистемой.

Система, “испытывающая” на себе внешние воздействия, называется управляемой подсистемой (объектом управления).

Обе эти системы в совокупности, с учетом их взаимодействия, образуют уже новую систему — систему управления как совокупность двух подсистем (управляющей и управляемой).

Связь управляющей подсистемы с управляемой называется прямой связью. Такая связь имеется в любой без исключения системе управления (иначе не будет возможности управлять), противоположная по направлению действия связь (от управляемой подсистемы к управляющей) называется обратной связью.

Понятие обратной связи является фундаментальным в технике, природе и обществе. На рис. 3.3.2 показан процесс возникновения механизма управления и обратной связи.

В работе А.А. Ларина цель определяется как вариант удовлетворения исходной потребности, выбранный из некоторого множества альтернатив, сформулированных на основе специального знания.

Потребность — категория объективная,

цель — субъективная, определяемая имеющимся опытом.

Результат — это мера достижения конкретной цели, т.е. мера удовлетворения потребности. Цель есть конкретное выражение потребности, сформулированное на основе имеющегося опыта и определяющее конкретное функционирование создаваемой системы.

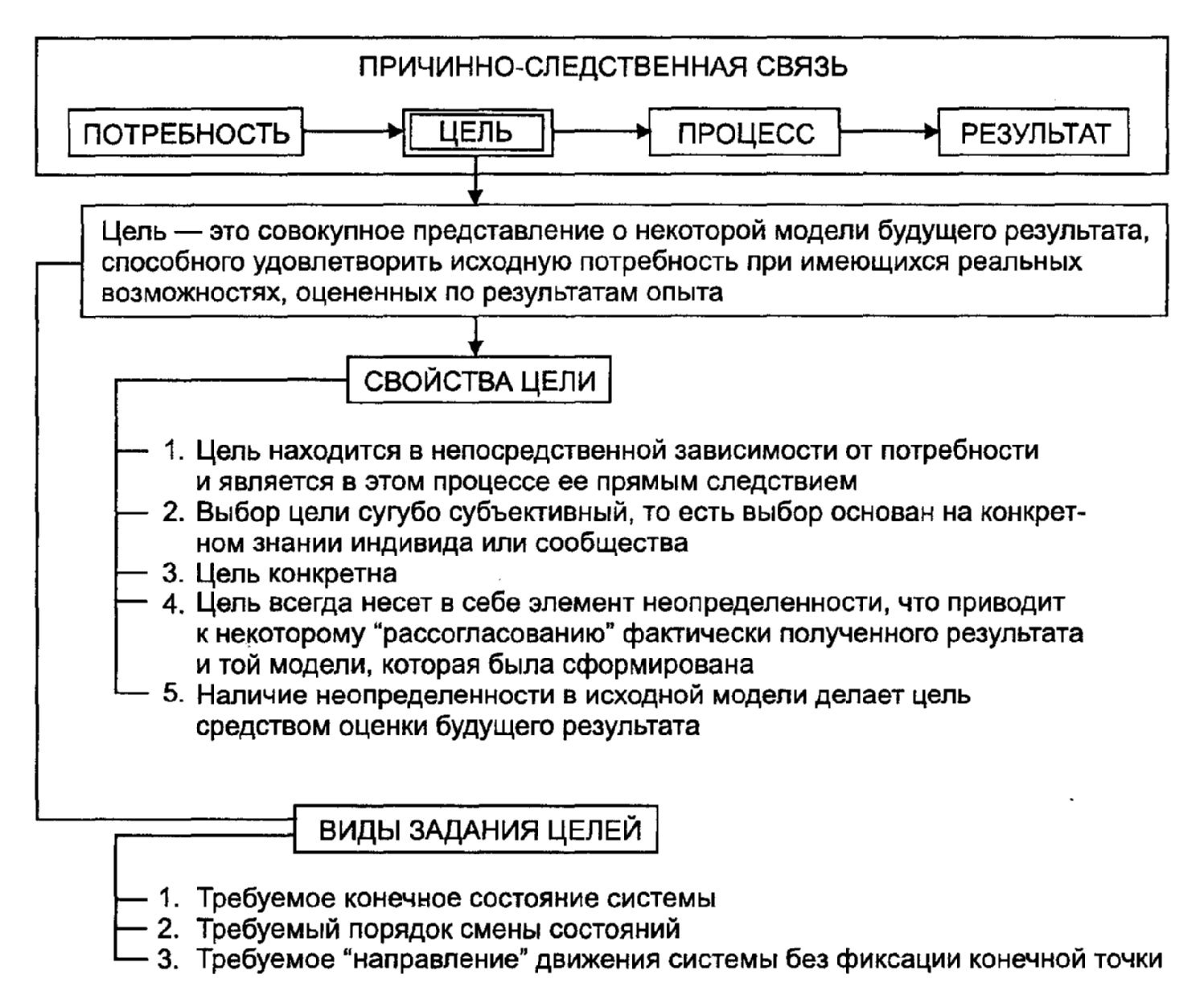

Отсюда возникает причинно-следственная цепочка (рис. 3.4.1.):

- потребность — цель — функционирование системы — результат.

Удовлетворение потребности возможно альтернативными путями.

Выбор альтернативного варианта связан с оценкой возможностей, т.е. определяется не только выбором определенной и конкретной совокупности методов и средств, обеспечивающих реализацию потребности в данных условиях.

Потребность — это то, что объективно связывает человека (и вообще живое) с внешней средой (миром, в том числе и социальным), некоторое (определяющее) условие обеспечения его жизнедеятельности.

Существование субъектов поддерживается возникновением и удовлетворением потребностей в данных условиях.

Потребность — это то, что объективно связывает человека (и вообще живое) с внешней средой (миром, в том числе и социальным), некоторое (определяющее) условие обеспечения его жизнедеятельности.

Существование субъектов поддерживается возникновением и удовлетворением потребностей.

Для живого, вообще, потребность определяется как “объективно присущие живому организму требования условий, необходимых для его сохранения и развития”. Для людей потребности являются движущей “пружиной” поведения и сознания, определенной зависимостью человека от внешнего мира.

Цель — это совокупное представление о некоторой модели будущего результата, способного удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных возможностях, оцененных по результатам опыта.

51

Однако достижение цели и реализация потребностей могут проходить по-разному, в зависимости особенностей причинно-следственных связей, свойств целей и видов задания целей (рис. 3.3.3.).

Рис. 3.3.3. Понятие цели системы управления

В целом можно подвести следующие итоги.

о цель находится в непосредственной зависимости от потребности и является в этом процессе ее прямым следствием;

о выбор цели сугубо субъективен, т.е. основан на конкретном значении индивида или сообщества;

о цель конкретна;

о цель всегда несет в себе элемент неопределенности, что приводит к некоторому “рассогласованию” фактически полученного результата и той модели, которая была сформирована;

о наличие неопределенности в исходной модели делает цель средством оценки будущего результата.

Рассмотрим некоторые соотношения потребности и цели в социальных образованиях. Известно, что каждый человек индивидуален и, одновременно, является социальным элементом, членом определенного сообщества, социальной организации.

Принято считать, что требование (предписание, директива) вышестоящей организации обязательно для исполнения нижестоящей организацией и поэтому автоматически трансформируется в цель, которую необходимо реализовать. Однако это не совсем так.

Рассмотрим варианты трансформации требований в цель.

Требование определяет все элементы цели. В этом случае проблема выбора для социального элемента отсутствует.

52

Требование не ограничивает условия реализации, точно определяя остальные элементы.

В таком случае уже социальному элементу надо принимать решение (цель) о том, как создать условия использования предписанных средств, чтобы получить требуемый результат.