- •2. Конструирование узлов и субблоков

- •2.1. Размещение и установка микросхем на печатные платы

- •2.2. Компоновка узлов и субблоков.

- •2.3. Конструирование узлов и субблоков

- •3. Помехоустойчивость узлов и субблоков

- •5. Элементы несущих конструкций

- •6. Элементы крепления и фиксации

- •7. Элементы электрических соединений

- •7.3. Платы соединительные

- •7.4. Контакты переходные

- •8.1. Заземление

- •8.2. Экранирование

- •10. Герметизация блоков

- •1.2. Технические характеристики

- •1.6. Процесс проектирования

- •2.2. Технические характеристики

- •2.4. Техническая документация

- •2.5. Состав оборудования

- •2.6. Процесс проектирования

- •3.3. Основные особенности

- •3.5. Состав оборудования

- •3.6. Процесс проектирования

- •4.1. Функциональный состав

- •4.2. Технические характеристики

- •4.3. Основные особенности

- •4.6. Процесс проектирования

- •5.1. Функциональный состав

- •5.2. Технические характеристики

- •5.4, Техническая документация

- •5.5. Состав оборудования

- •5.6. Процесс проектирования

- •6.1. Назначение

- •6.2. Техническая характеристика

- •6.3. Основные особенности

- •6.4. Техническая документация

- •2. Конструкция макетов субблоков

- •Общие технические требования на конструирование ... 1

- •Конструирование узлов и субблоков 2

- •Конструирование узлов и субблоков 21

3. Помехоустойчивость узлов и субблоков

3.1. Паразитные связи на печатных платах

Помехоустойчивость субблоков зависит от величин паразитных связей на печатных платах, имеющих емкостной и индуктивный характер.

Величины емкостной и индуктивной составляющих паразитной связи зависят соответственно от величины паразитной емкости С между печатными проводниками и паразитной взаимоиндукции М между ними.

Величина паразитной связи через общее сопротивление шин питания и заземления определяется индуктивностью этих шин.

где С nor - погонная емкость проводника, п ф/см;

l - длина взаимного перекрытия проводников, см.

3.1.3. Паразитную емкость между печатными проводниками рекомендуется определять по формуле

![]()

Погонная емкость проводника определяется по формуле

![]()

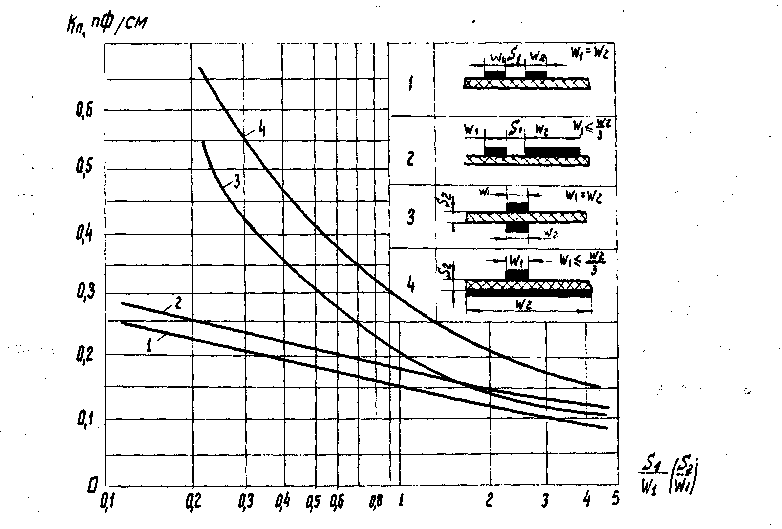

где К п - коэффициент пропорциональности (выбирается по графику, изображенному на черт.35), пф/см;

ε’ - действующая диэлектрическая проницаемость среды.

Действующая диэлектрическая проницаемость среды для проводников, расположенных на поверхности платы, определяется по формуле (7)

где ε0 - диэлектрическая постоянная воздуха;

ε - диэлектрическая проницаемость материала платы.

Действующая диэлектрическая проницаемость печатных плат, покрытых лаком, определяется по формуле

ε’ = (εл + ε) / 2

где εл - диэлектрическая проницаемость лака.

(8)

Зависимость коэффициента пропорциональности Кп от параметра печатной платы S1/W1 S2/W2

S1 , S2 - расстояние между печатными проводниками;

W1 , W2 - ширина печатных проводников Черт.35

3.1.4. Величина погонных емкостей Спог между печатными проводниками, расположенными друг под другом на соседних слоях и между соседними печатным проводниками одного слоя, рекомендуется определять соответственно по табл.6 и 7

Таблица 6

Значение погонных емкостей для печатных проводников, расположенных друг под другом на соседних слоях, п ф/см

Ширина проводника, |

Двусторонние печатные платы толщиной |

Толщина изоляционного слоя |

МПП, мм |

|

|

|

|

||

мм |

1,5 мм |

0,15 |

0,25 |

0,5 |

0,3 |

0,60 |

1,86 |

1,35 |

0,78 |

0,4 |

0,66 |

2,19 |

1,62 |

1,05 |

0,5 |

0,72 |

2,55 |

1,86 |

1,20 |

0,6 |

0,75 |

2,70 |

2,02 |

1,35 |

0,8 |

0,90 |

3,90 |

2,25 |

1,62 |

1.0 |

0,96 |

- |

2,76 |

1,86 |

1.5 |

1,20 |

- |

- |

2,28 |

2,0 |

1,60 |

- |

- |

2,76 |

5,0 |

2,60 |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

Примечание. Для межслойной изоляции МПП (ФДМТ, ФДМ, СПТ, ФП), изготовленных по методам металлизации сквозных отверстий, попарного прессования, комбинированного метода, послойного наращивания и двустороннихпечатных плат (стеклотекстолит) ε = 6.

Таблица 7

Значения погонных емкостей для соседних печатных проводников, расположенных на одном слое, пФ/см

Ширина проводника, мм |

Зазор между проводниками, мм |

Двусторонние печатные платы |

Внутренние слои МПП |

|

нелакированные |

лакированные |

|||

ε ' = 3,5 |

ε ' = 5,0 |

ε = 6,0 |

||

0,3 |

0,3 |

0,53 |

0,75 |

0,90 |

0,3 |

0,4 |

0,47 |

0,68 |

0,81 |

0,3 |

0,5 |

0,44 |

0,63 |

0,75 |

0,3 |

0,6 |

0,42 |

0,60 |

0,72 |

0,3 |

1,0 |

0,33 |

0,48 |

0,57 |

0,3 |

1.5 |

0,32 |

0,45 |

0,54 |

0,4 |

0,3 |

0,58 |

0,83 |

0,98 |

0,4 |

0,4 |

0,53 |

0,75 |

0,90 |

0,5 |

0,3 |

0,63 |

0,90 |

1,08 |

0,5 |

0,5 |

0,53 |

0,75 |

0,90 |

0,6 |

0,2 |

0,70 |

1,00 |

1,20 |

0,6 |

0,3 |

0,67 |

0,95 |

1,14 |

0,6 |

0,4 |

0,60 |

0,85 |

1,02 |

0,6 |

0,5 |

0,56 |

0,80 |

0,96 |

0,6 |

0,6 |

0,53 |

0,75 |

0,90 |

0,6 |

1.0 |

0,46 |

0,65 |

0,78 |

0,6 |

1.5 |

0,39 |

0,55 |

0,66 |

Примечания: 1. Для лаков УР-231 и ЭП9114 ε л = 4.

2. Внутренние слои МПП изготовлены методом металлизации сквозных отверстий, попарного прессования, послойного наращивания и комбинированным методом.

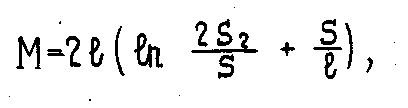

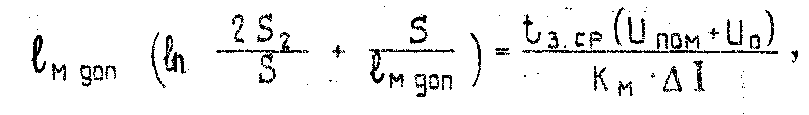

3.1.5. Паразитная взаимоиндукция между печатными проводниками характеризуется коэффициентом взаимоиндукции М(нГн) , который рекомендуется определять по формулам:

для платы без экранирующей плоскости по черт.36, а

![]()

для платы с экранирующей плоскостью по черт.Зб, б

где l - длина проводника, см;

S - расстояние между осями проводников, см;

S2 - расстояние между проводником и экраном, см.

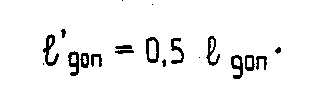

3.1.6. Индуктивность печатного проводника L рекомендуется определять по формуле

![]()

где Lпог - погонная индуктивность печатного проводника, мкГн/см;

ε - длина печатного проводника, см.

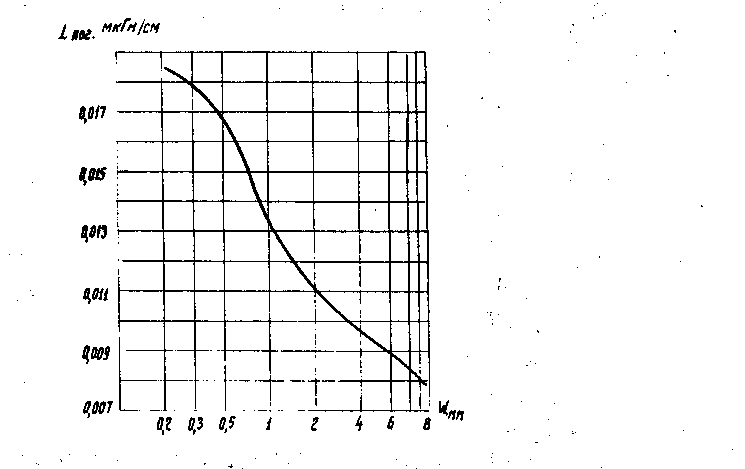

Величина погонной индуктивности печатного проводника определяется по графику, изображенному на черт.37.

3.2. Определение допустимых величин паразитных связей на печатных платах

Для определения допустимых величин паразитных связей на печатных платах следует учитывать динамическую помехоустойчивость применяемых микросхем.

Динамическую помехоустойчивость следует рассчитывать для двух случаев:

-ложное срабатывание: помеха может привести к переключению микросхем субблока, не предусмотренному алгоритмом работы;

-сбой сигнала: помеха накладывается на информационный сигнал и препятствует переключению микросхем субблока в соответствии с алгоритмом их работы.

Расположение

проводников

на

печатной

плате

а - плата без экранирующей плоскости; б - плата с экранирующей плоскостью; W - ширина печатного проводника; Т - толщина печатного проводника; S2 - расстояние между печатным проводником и проводящей экранирующей плоскостью; S - расстояние между осями печатных проводников

Черт. 36

Черт. 37

Зависимость погонной индуктивности печатного проводника от его ширины (толщина проводника 0,05 мм)

3.2.3. Динамическая помехоустойчивость микросхем характеризуется значениям» провод амплитуды импульса помехи U пом , длительностью помехи τ пом , при которых еще не происходит переключения R S триггера. Допустимые значения амплитуды и длительности импульсов помех для некоторых комплексов микросхем, определенные экспериментально, приведены в табл.8.

Таблица 8

Значения амплитуд импульсов помех , В

Длительность импульсов |

|

|

|

Сер |

и я |

м и |

к р о |

схем |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

помех, нс |

104 |

106 |

114 |

130 |

133 |

136 |

137 |

138 |

155 |

211 |

||

10 |

- |

X |

хх |

- |

1,8 |

- |

- |

0,45 |

0,50 |

- |

- |

-

|

20 |

- |

- |

2,0 |

- |

1,6 |

2,0 |

- |

0,40 |

0,40 |

- |

- |

2,30 |

40 |

— |

- |

1,6 |

- |

1,4 |

1,7 |

- |

0,30 |

0,35 |

2,00 |

- |

2,00 |

60 |

2,1 |

- |

1,3 |

- |

1,1 |

1,3 |

2,0 |

0,20 |

0,20 |

1,70 |

- |

1,75 |

80 |

1.6 |

2,10 |

1,1 |

- |

0,3 |

0,9 |

1,5 |

0,10 |

0,10 |

1,40 |

- |

1,60 |

100 |

1,3 |

1,50 |

0,9 |

- |

0,5 |

0,6 |

1.2 |

0,10 |

0,10 |

0,95 |

0,65 |

1,20 |

120 |

1,1 |

1,35 |

0,7 |

- |

0,4 |

0,5 |

1.1 |

0,10 |

0,10 |

0,80 |

0,63 |

0,90 |

150 |

1,0 |

1,20 |

0,6 |

- |

0,4 |

0,4 |

0,9 |

0,10 |

0,10 |

0,60 |

0,60 |

0,60 |

200

|

0,8

|

1,10

|

0,6

|

-

|

0,4

|

0,4

|

0,6

|

0,10

|

0,10

|

0,40

|

0,55 |

0,60 |

250 |

0,6 |

0,90 |

0,6 |

- |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,50 |

0,60 |

300 400 |

0,5 0,5 |

0,65 0,60 |

0,6 0,6 |

— |

0,4 0,4 |

0,4 0,4 |

0,4 0,4 |

0,10 0,10 |

0,10 0,10 |

0,40 0,40 |

0,45 0,35 |

0,60 0,60 |

500 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,60 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,26 |

0,60 |

00 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,55 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,24 |

0,60 |

700 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,50 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,22 |

0,60 |

800 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,48 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,20 |

0,60 |

1000 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,45 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,19 |

0,60 |

1200 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,40 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,17 |

0,60 |

1400 1600 |

0,5 0,5 |

0,60 0,60 |

0,6 0,6 |

0,35 0,30 |

0,4 0,4 |

0,4 0,4 |

0,4 0,4 |

0,10 0,10 |

0,10 0,10 |

0,40 0,40 |

0,15 0,13 |

0,60 0,60 |

1800 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,20 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,10 |

0,60 |

2000 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,15 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,10 |

0,60 |

2200 |

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,13 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,10 |

0,60 |

2400

|

0,5 |

0,60 |

0,6 |

0,13 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,10 |

0,10 |

0,40 |

0,10 |

0,60 |

Х - значения амплитуд импульсов помех для микросхем, содержащих инвертор, с

tз.ср. ≤ 110 нс ;

ХХ - значкния амплитуд импульсов помех для микросхем, содержащих инвертор, с

tз.ср. ≤ 40 нс . .

3,2.4. Значения допустимых величин паразитной емкости между двумя соседними проводниками, полученные на основе экспериментального определения помехоустойчивости микросхем для случаев ложного срабатывания и сбоя сигнала для некоторых комплексов микросхем, приведены в табл.9, 10.

Таблица 9

Значения допустимых величин паразитной емкости между двумя соседними проводниками для случая ложного срабатывания

Серия микросхем |

Допустимая емкость, пф |

104 |

70 |

106 |

50 |

114 |

25 |

130 |

30 |

133 |

50 |

136 |

65 |

137 |

80 |

138 |

80 |

155 |

60 |

211 |

30 |

217 |

20 |

Таблица 10

Значения допустимых величины паразитной емкости между двумя соседними проводниками для случая сбоя сигнала, пФ

Серия микросхем |

Длительность информационного сигнала, не |

|

||

2 tз.ср. |

3 tз.ср. |

4 tз.ср. |

5 tз.ср. |

|

104 |

20 |

40 |

50 |

70 |

106 |

6 |

15 |

30 |

50 |

114 |

10 |

15 |

20 |

25 |

130 |

4 |

12 |

20 |

35 |

133 |

10 |

25 |

40 |

50 |

136 |

6 |

20 |

45 |

60 |

137 |

5 |

15 |

40 |

80 |

138 |

5 |

15 |

40 |

80 |

155 |

10 |

25 |

40 |

60 |

211 |

10 |

15 |

20 |

30 |

217 |

5 |

8 |

10 |

20 |

Примечание:

tз.ср. - среднее время задержки распространения

сигнала

3.2.5. Сбой сигнала следует учитывать в случае максимального быстродействия, при этом обеспечивается условие отсутствия ложных срабатываний.

3.2.6. Экспериментально полученные значения допустимых величин индуктивности шин заземления Lдоп в зависимости от величин протекающего в них импульсного тока, при которых еще не происходит переключение микросхем от помех в шине заземления, приведены в табл.11.

3,2.7, Величины паразитной емкости между печатными проводниками и их индуктивность не должны превышать допустимых величин.

3.3. Определение допустимых длин печатных проводников

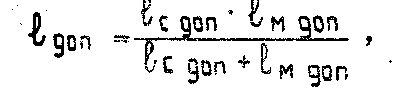

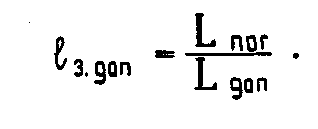

3.3.1. Допустимую длину lдоп параллельно расположенных соседних проводников с учетом одновременного действия емкостной и индуктивной паразитной связи рекомендуется определять по формуле

(12)

где lс доп - допустимая длина параллельно расположенных соседних проводников при воздействии только емкостной паразитной связи;

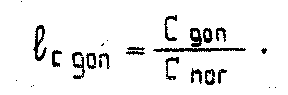

Допустимая длина параллельно расположенных соседних проводников при воздействии только индуктивной паразитной связи lмдоп определяется для платы без экранирующей плоскости (см.черт.36, а) по формуле

и для платы с экранирующей плоскостью (см.черт.38, 6) - по формуле

где Км - коэффициент запаса, Км = 0,5-1;

U пом - значение помехоустойчивости микросхемы, приводимое в ТУ, В;

U0 - значение логического нуля, В ;

ΔI - ток, протекающий по цепи при переключении микросхемы, А.

(15)

Таблица 11

Значения допустимой индуктивности шин заземления, мкГн

Серия микросхем |

|

|

|

|

Импульсный ток, протекающий |

по шине заземления, |

мА |

|

|||||

200 |

180 |

180 |

140 |

120 |

1 00 |

90 |

80 |

80 |

40 |

20 |

15 |

10 |

|

104 |

- |

0,06 |

0,08 |

0,10 |

0,11 |

0,15 |

0,20 |

0,25 |

0,36 |

0,50 |

- |

_ |

- |

108 |

0,25 |

0,30 |

0,38 |

0,40 |

0,44 |

- |

_ |

_ |

- |

- |

- |

- |

- |

114 |

0,33 |

0,44 |

0,55 |

0,80 |

- |

- |

- |

- |

- |

_ |

„ |

- |

- |

130 |

- |

- |

0,04 |

0,14 |

0,27 |

0,48 |

0,54 |

0,83 |

- |

- |

_ |

- |

- |

133 |

- |

- |

0,04 |

0,14 |

0,27 |

0,45 |

0,54 |

0,63 |

|

- |

_ |

- |

„ |

136 |

0,16 |

0,23 |

0,32 |

0,44 |

0,80 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

137 |

- |

- |

_ |

- |

- |

- |

„ |

_ |

- |

0,08 |

0,40 |

0,60 |

- |

138 |

- |

- |

- |

_ |

_ |

_ |

- |

- |

- |

_ |

0,22 |

0,37 |

0,62 |

155 |

0,10 |

0,12 |

0,15 |

0,20 |

0,25 |

0,36 |

0,40 |

0,45 |

- |

- |

- |

- |

- |

211 |

_ |

- |

- |

_ |

0,08 |

0,08 |

0,10 |

0,15 |

0,28 |

0,33 |

0,52 |

- |

_ |

217 |

- |

- |

-- |

- |

|

0,05 |

0,10 |

0,16 |

0,25 |

0,40 |

0,55 |

- |

_ |

3.3.2. Допустимую длину трех параллельно расположенных проводников (сигнальных шин) lдоп при одновременном переключении микросхем и двух активных цепях рекомендуется определять по формуле

3.3.3. Допустимую длину шины заземления рекомендуется определять по формуле (17)

Значения допустимых длин lз доп шин заземления шириной от 0,2 до 2 мм для некоторых серий микросхем в зависимости от величин протекающих импульсных токов приведены в табл. 12,

Таблица 12

Значения допустимых длин шин заземления, см

Серия микросхем |

|

|

|

Импульсный ток, протекающий по шине заземления, |

мА |

|

|

||||||||

|

200 |

180 |

160 |

140 |

120 |

100 |

90 |

80 |

60 |

40 |

20 |

15 |

10 |

||

104 |

- |

3-6 |

4-7 |

5-9 |

6-11 |

8-14 |

11-18 |

14-23 |

20-33 |

26-45 |

- |

- |

- |

||

106 |

10-20 |

13-25 |

18-33 |

22-36 |

24-45 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

114 |

18-30 |

24-40 |

30-50 |

43-73 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

130 |

- |

- |

2-4 |

8-13 |

14-25 |

25-42 |

29-49 |

34-56 |

- |

- |

- |

- |

- |

||

133 |

- |

- |

2-4 |

8-13 |

14-25 |

25-42 |

29-49 |

34-56 |

- |

- ■.- |

- |

- |

- |

||

138 |

9-14 |

12-21 |

17-29 |

24-40 |

48-73 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

137 |

- ■- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

4-7 |

22-36 |

32-54 |

- |

||

138 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

12-20 |

20-33 |

33-56 |

||

155 |

5-9 |

6-11 |

8-14 |

10-18 |

13-23 |

20-33 |

22-37 |

24-45 |

- |

- |

- |

- |

- |

||

211 |

- |

- |

- |

- |

3-6 |

6-8 |

7-10 |

9-14 |

14-24 |

20-35 |

29-45 |

- |

- |

||

217 |

- |

- |

- |

- |

- |

3-6 |

6-9 |

9-14 |

14-23 |

20-36 |

26-45 |

- |

- |

||

3.4. Рекомендации по размещению микросхем на печатных платах и трассировке печатных проводников

При размещении микросхем на печатных платах необходимо обеспечивать: минимальную длину соединительных проводников между ними.

Для снижения уровня помех, обусловленных индуктивностью шин питания и заземления, рекомендуется увеличить ширину шин от 2 до 5 мм, располагая их друг под углом на соседних слоях или выполняя в виде смежных плоскостей, - для получения возможно большей конструктивной емкости фильтра.

Для снижения уровня помех, обусловленных емкостной и индуктивной паразитными связями между печатными проводниками, рекомендуется увеличивать расстояния между соседними проводниками и располагать проводники в соседних слоях во взаимно перпендикулярных направлениях.

Длины печатных проводников не должны превышать допустимых величин, определяемых из условия помехоустойчивости микросхем и их заданного быстродействия (см.раздел 3.3).

При определении допустимых длин печатных проводников на платах с теплоотводящими шинами необходимо учитывать величину емкости между теплоотводящими шинами и печатными проводниками соседних слоев платы.

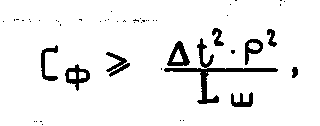

3.5. Рекомендации по выбору и установке конденсаторов фильтра

на печатных платах

3.5.1. Величину емкости конденсатора сглаживающего фильтра Сф (мкФ) рекомендуется определять по формуле

Где Δt - наибольшая длительность фронта импульса тока в переключающих схемах, подключенных к участку шины питания, мкс;

Р - число, показывающее во сколько раз уменьшится амплитуда паразитных осцилляции в шинах питания, р = 10-50;

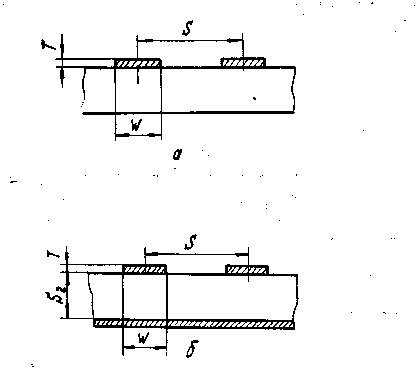

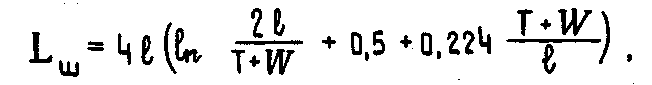

Lш - суммарная индуктивность участков шин питания я заземления, по которым замыкается ток переключающихся схем (нГн), определяется по формуле

где l - длина участка шины питания (заземления), см;

Т - толщина шины заземления, см;

W - ширина шины заземления, см.

3.5.2. Тип конденсатора фильтра следует выбирать по величине емкости С и модулю сопротивления этого конденсатора. Модуль сопротивления конденсатора фильтра Z к, (Ом) рекомендуется определять по формуле

где Uт - амплитуда падения напряжения на конденсаторе фильтра, В;

I т - амплитуда тока, проходящего через конденсатор фильтра, А.

3.5.3.Для одновременного уменьшения низкочастотных и высокочастотных паразитных осцилляции в шинах питания рекомендуется параллельно низкочастотному конденсатору фильтра емкостью 1 мкФ включать один или несколько (два, три) высокочастотных конденсаторов с малым модулем сопротивления.

3.5.4.Низкочастотные конденсаторы фильтра рекомендуется устанавливать по одному на каждый номинал питающего напряжения в непосредственной близости от разъема на плате.

4. КОНСТРУИРОВАНИЕ БЛОКОВ

4.1. При конструировании блоков применяется разъемный, книжный или кассетный вариант конструкции блоков в негерметичном и герметичном исполнении.

Выбор варианта конструкции блока производится, исходя из технических требований, на основе анализа основных определяющих факторов, специфичных для разрабатываемой аппаратуры (надежность, ремонтопригодность, габаритные размеры, масса, тепловые режимы, условия эксплуатации и др.).

4.2. Блоки рекомендуется конструировать прямоугольной формы. В технически обоснованных случаях форма блока может отличаться от прямоугольной.

Габаритные размеры корпусов блоков рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 17045-71, ГОСТ 17413-72, ОСТ4 ГО.410.077, ОСТ4 ГО.410.003, ГОСТ 12863-67 и тактико-техническими требованиями на аппаратуру.

Разъемный вариант конструкции позволяет обеспечить легкосъемность субблоков, простоту конструкций и электрических соединений.

Книжный вариант конструкции позволяет обеспечить высокую плотность компоновки, свободный доступ к микросхемам, другим ЭРЭ и монтажу в блоке, находящимся во включенном состоянии.

Кассетный вариант конструкции позволяет обеспечить функциональную законченность составных частей блока путем объединения двух-трех субблоков в кассету и легкосъемность кассет.

Рекомендуется применять однотипные конструкции узлов, субблоков, кассет, однотипные элементы несущих конструкций и электрического монтажа, фиксации и крепления.

В блоках разъемной и кассетной конструкций для исключения возможности неправильной установки субблоков и кассет рекомендуется предусматривать "ключи* определяющие однозначность их установки.

Контактные пары сопрягаемых блочных врубных разъемов должны быть механически разгружены за счет "плавающего" крепления розеток разъемов.

Несущая конструкция должна иметь элементы, обеспечивающие конструктивную целостность блоков книжной конструкции при извлечении элементов крепления субблоков.

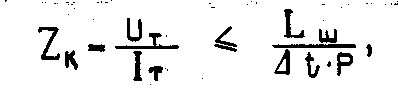

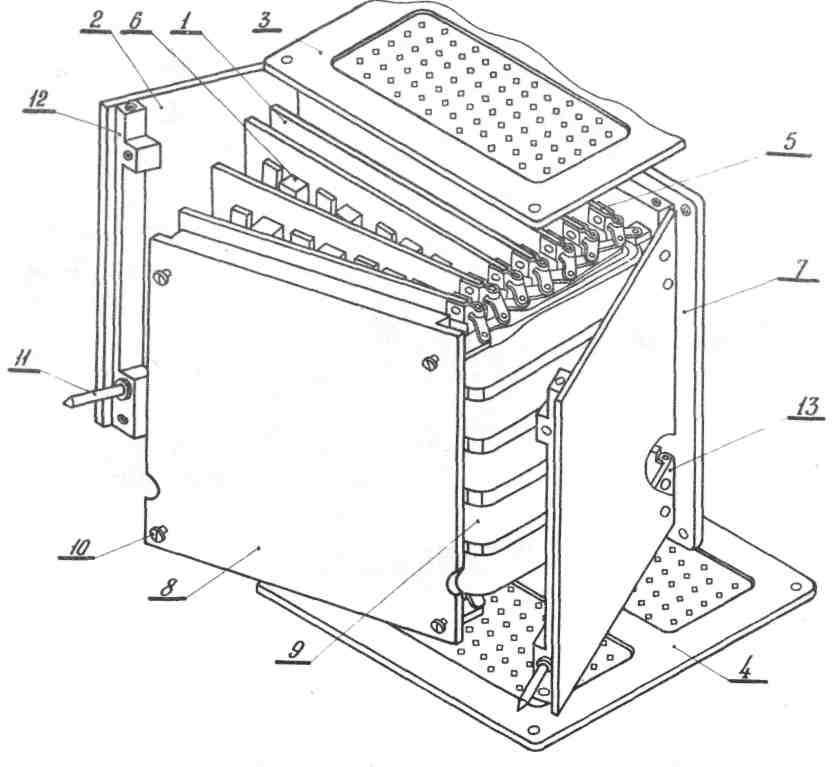

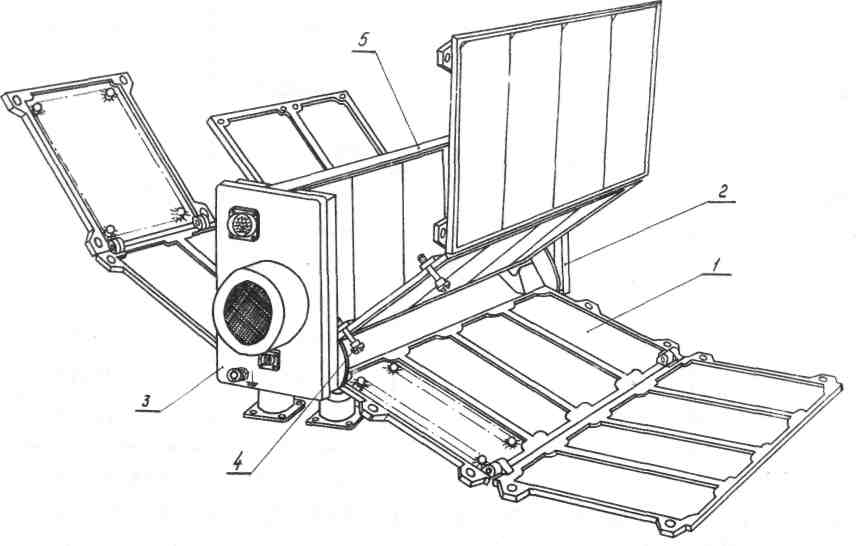

Рекомендуемые варианты конструкций блоков приведены на черт.38-151, 53-56.

Конструкции блоков (см.черт.38-41, 43, 44) могут быть применены в аппаратуре при обеспечении технических требований на нее и по согласованию с представителем заказчика предприятия-разработчика аппаратуры, так как в разъемах с гиперболоидными контактами не регламентируется динамическая стабильность.

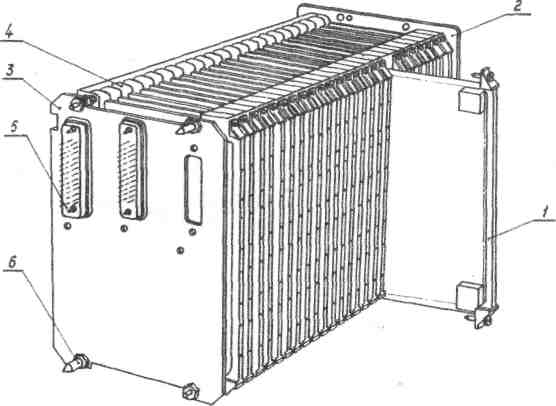

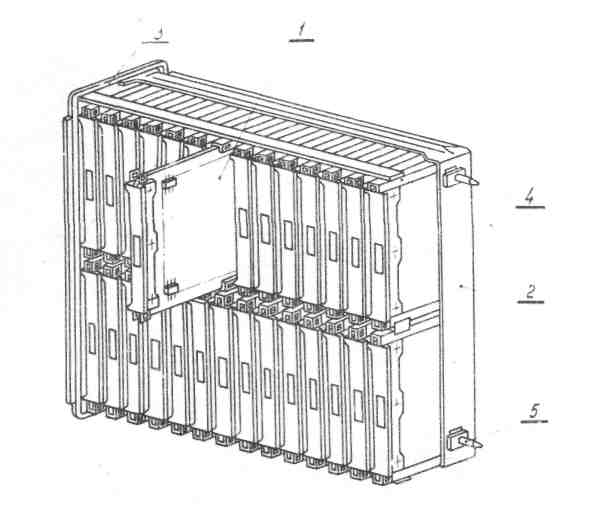

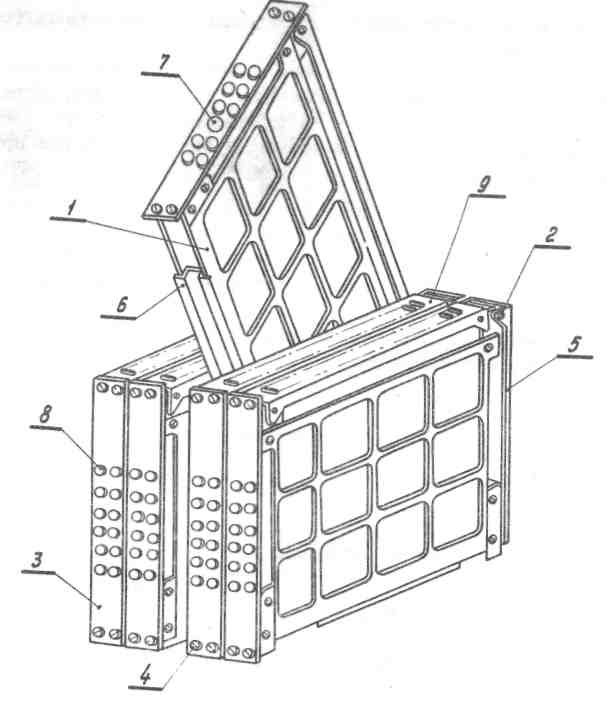

Блок разъемной конструкции (см.черт.38) скомпонован из субблоков двух типоразмеров, установленных параллельно лицевой панели по высоте блока. Субблоки малого типоразмера устанавливаются в два ряда, субблоки сдвоенного типоразмера - в один.

Для фиксации субблоков в блоке предусмотрены направляющие.

Электрический монтаж между субблоками осуществлен с помощью коммутационной печатной платы и разъемов ГРППЗ КеО.364.003 ТУ.

Субблоки крепятся невыпадающими винтами к угольнику, установленному в каркасе блока. На шасси блока со стороны задней панели предусмотрены ролики, обеспечивающие легкое выдвижение блока из шкафа.

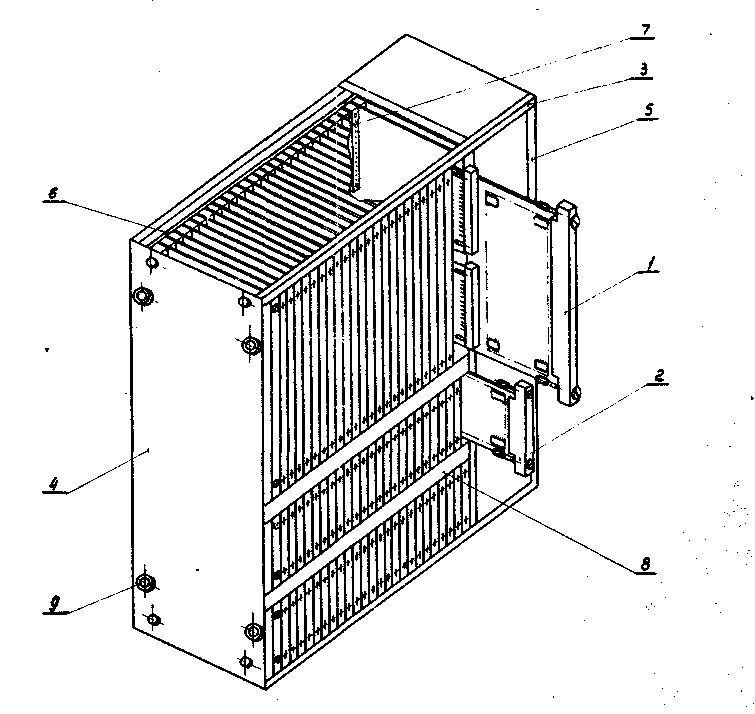

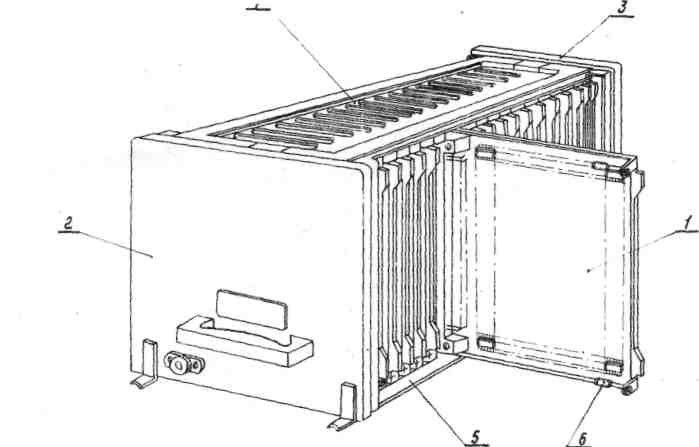

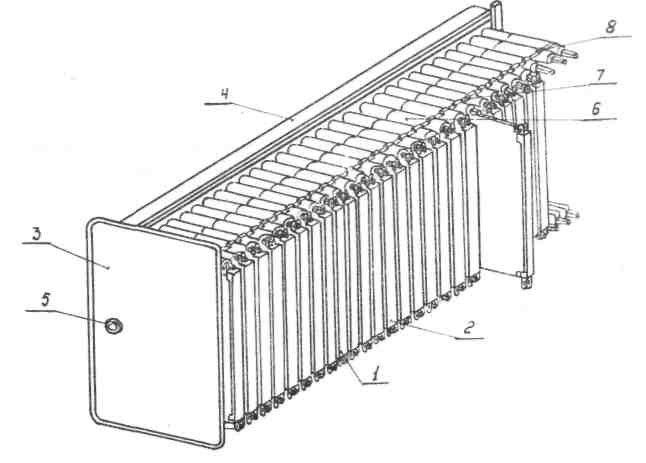

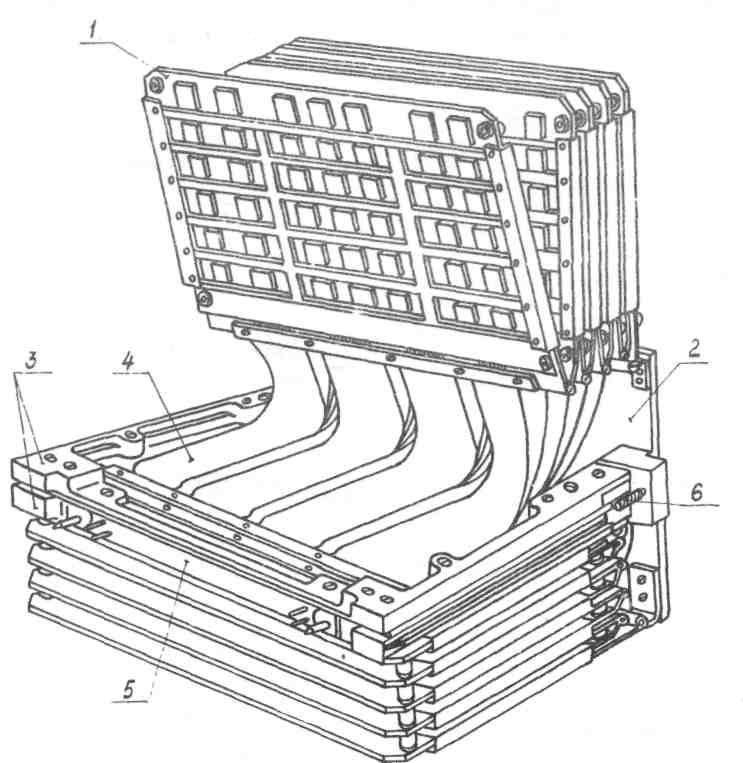

4.13. Блок разъемной конструкции (см.черт.39) скомпонован из субблоков, которые установлены в наборные шасси каркаса. Субблоки располагаются в два ряда перпендикулярно задней стенки каркаса блока. Для установки и фиксации субблоков в шасси блока предусмотрены индивидуальные направляющие. Направляющие стянуты в пакет шпильками через боковые стенки наборного шасси.

Электрический монтаж между субблоками осуществляется с помощью разъемов ГРПМ1 КеО.364.006 ТУ на 61 контакт и монтажных проводов. Розетки разъемов установлены на направляющие.

Для межблочных электрических соединений на боковых панелях блока установлены разъемы.

Крепление субблоков в блоке осуществлено групповым способом с помощью прокладок, укрепленных на передних крышках блока.

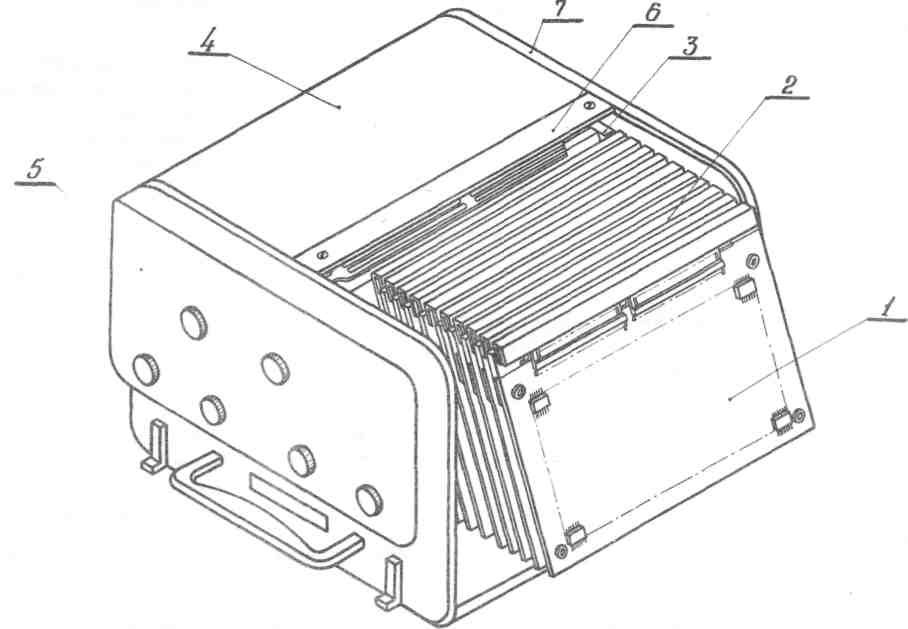

4.14. Блоки разъемной конструкции (см.черт.40, 41) скомпонованы из набора субблоков, которые устанавливаются параллельно передней панели. На верхней и нижней стенках корпуса предусматриваются направляющие и элементы крепления субблоков. Верхняя и нижняя стенки крепятся к передней и задней панелям, образуя замкнутую жесткую конструкцию. В блоке имеются боковые съемные крышки.

Электрический монтаж между субблоками осуществляется с помощью разъемов ГРПМ1 на 61 контакт и монтажных проводов; возможно использование разъемов "печать-печать" и коммутационной печатной платы.

Для данной конструкции блока рекомендуется использовать корпуса типоразмеров 2К и больших по ГОСТ 17045-71.

Блок разъемной конструкции из субблоков с разъемами ГРППЗ

1 - субблок с разъемами ГРППЗ; 2 - субблок с разъемом ГРППЗ; 3 - каркас; 4 - панель передняя; 5 - панель задняя; в - плата коммутационная; 7 - розетка разъема ГРППЗ; 8 - направляющая; 9 - замок

Черт. 38

Наборное шасси с

субблоками

1 - субблок; 2 - направляющая; 3 - стенка боковая; 4 - шпилька

Черт. 39

Блок разъемной конструкции с направляющими из прессматериала

1 - субблок; 2 - панель передняя; 3 - панель задняя; 4 - направляющая; 5 - розетка разъема ГРПМ2; 6 - фиксатор

Черт. 40

Блок разъемной

конструкции

1 - субблок; 2 - панель передняя; 3 - панель задняя; 4 - стенка верхняя; 5 - стенка нижняя; 6 - винт невыпадающий

Черт. 41

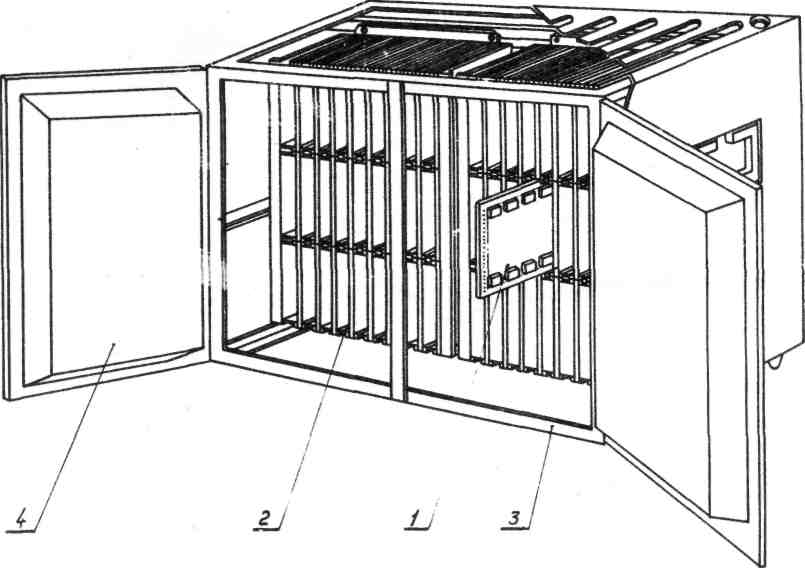

4.15. Блок разъемной конструкции (см.черт.42) скомпонован из субблоков, которые установлены в каркасе панели в три ряда перпендикулярно задней стенке. На внутренней стороне двери расположены элементы управления, наладки и контроля. Для установки и фиксации субблоков в шасси блока предусмотрены групповые направляющие.

Электрический монтаж между субблоками осуществлен с помощью разъемов ГРПМ1 на 61 контакт и монтажных проводов. На боковых стенках панели установлены монтажные планки для разводки монтажа.

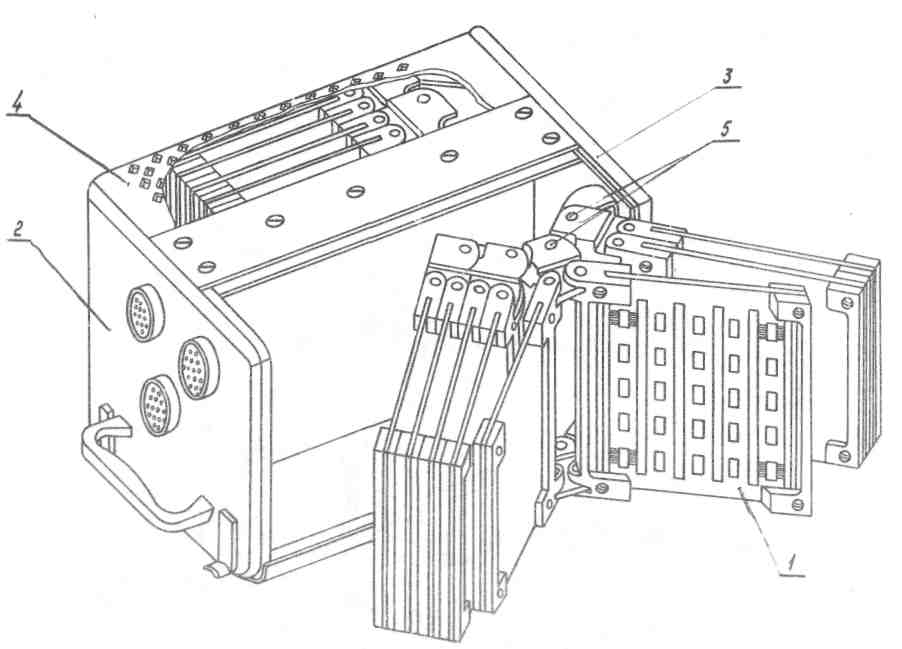

4.16. Блок разъемной конструкции (см.черт.43) скомпонован из набора субблоков.

Для установки и фиксации субблоков в блоке предусмотрены направляющие. Электрический монтаж между субблоками осуществлен с помощью разъемов ГРПГШ7-90, КеО.364.010 ТУ и коммутационной печатной платы. Электромонтаж осуществлен методом накрутки.

Для осуществления внешних электрических соединений на панели устанавливаются переходные колодки.

4.17. Блоки разъемной конструкции (см.черт.44, 45) скомпонованы из субблоков, установленных параллельно лицевой панели по высоте блока в два ряда (см.черт.44) или в один ряд (см.черт.43).

Субблоки в блоки устанавливаются по направляющим. Электрическое соединение между субблоками осуществляется с помощью разъемов и объемного монтажа.

Блок разъемной конструкции из субблоков с разъемами ГРПМ1

I - субблок; 2 - направляющая; 3 - каркас; 4 - крышка

Черт. 42

Панель с субблоками

панель задняя; 3 - кронштейн; 4 - вилка разъема ГРППМ7; 5 - направляющая; б - колодка

. Черт. 43

Шасси из субблоков с разъемами ГРПМ9-У

шасси; 3 - панель передняя; 5 - штыро-ловитель

Черт. 44

4- направляющая;

Блок разъемной конструкции из субблоков с колодками

1 - субблок одноплатный; 2 - субблок двухплатный; 3 - панель передняя; 4 - шасси; 5 - замок; 6 - стойка; 7 - стяжка; 8 - обойма

Черт. 45

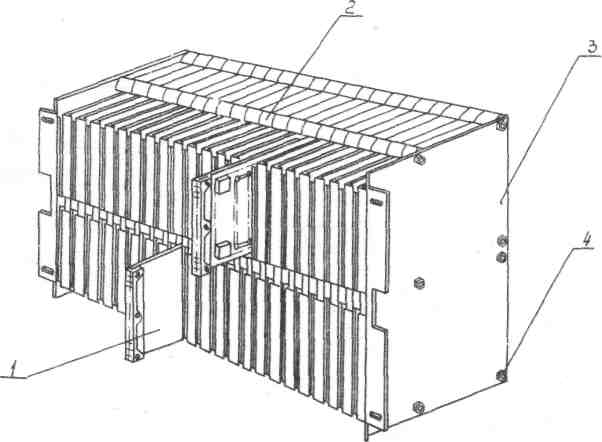

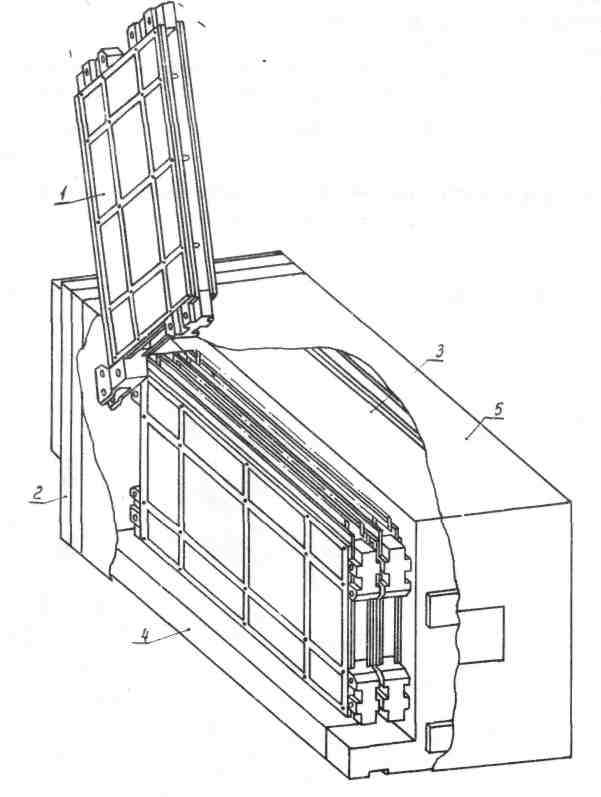

4.18. Блок книжной конструкции (см.черт.4б) скомпонован из набора печатных плат, которые установлены перпендикулярно передней панели блока.

Печатные платы шарнирно соединены между собой и с основанием корпуса блока. Электрическое соединение между печатными платами и внешним разъемом осуществлено с помощью монтажных проводов, пропущенных через колодки. Такой способ соединения обеспечивает максимальный угол раскрытия.

Печатные платы стянуты в пакет распорными втулками и винтами через боковые крышки блока.

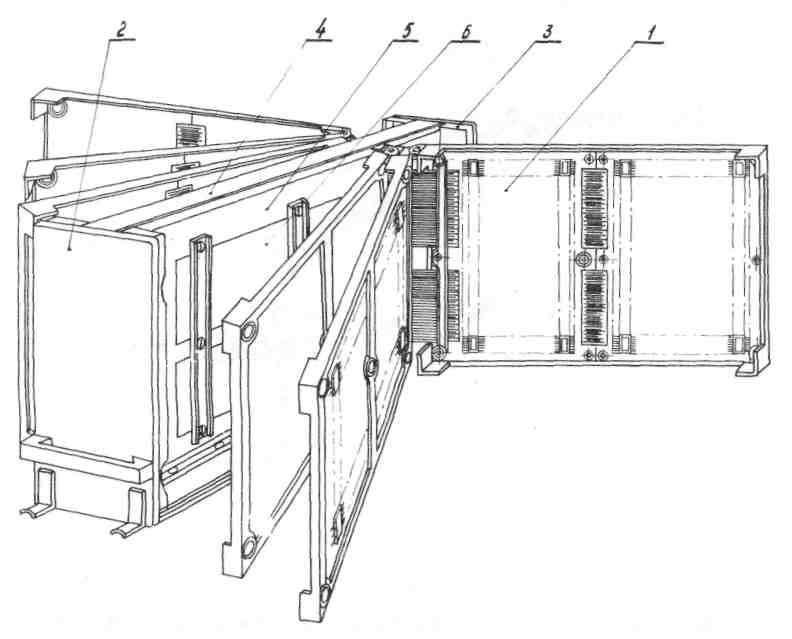

4.19. Блок книжной конструкции (см.черт.47) скомпонован из набора субблоков, которые установлены перпендикулярно передней панели. Субблоки шарнирно соединены между собой вдоль вертикальной оси раскрытия в звенья (двойки), которые также шарнирно соединены между собой и с корпусом блока. Такое соединение обеспечивает наилучшие условия раскрытия при большом количестве субблоков. Электрическое соединение между субблоками и внешним разъемом осуществлено с помощью монтажных проводов.

Субблоки стянуты в пакет винтами через боковые крышки,

4.20. Блок книжной конструкции с вертикальной осью раскрытия (см.черт.48) состоит из набора субблоков, коммутационной платы, задней панели и передней панели, шарнирно соединенных между собой. Дно и крышка блока - съемные. Боковые стенки шарнирно соединены с передней панелью и снабжены со стороны задней панели кронштейнами, сопрягающимися с винтами задней панели, предназначенными для стягивания пакета.

Конструкция элементов шарнирного устройства исключает возможность соприкосновения смежных субблоков в процессе раскрытия и обеспечивает плотное взаимное прилегание субблоков по опорным поверхностям при стягивании пакета.

Электрическое соединение между субблоками и коммутационной платой осуществляется ГПК.

4.21. Блок книжной конструкции (см.черт.49) состоит из пакета субблоков, установленных параллельно лицевой панели. Крепление субблоков в блоке - групповое. Электрическое соединение в блоке выполняются с помощью коммутационных печатных плат и ГПК.

Конструкция блока предусматривает установку коммутационных плат как параллельно субблокам, так и перпендикулярно им.

При установке блока в стойку, теплоотводящие пружины, установленные на субблоках, контактируют со стенками стойки, обеспечивая отвод тепла от микросхем к корпусу.

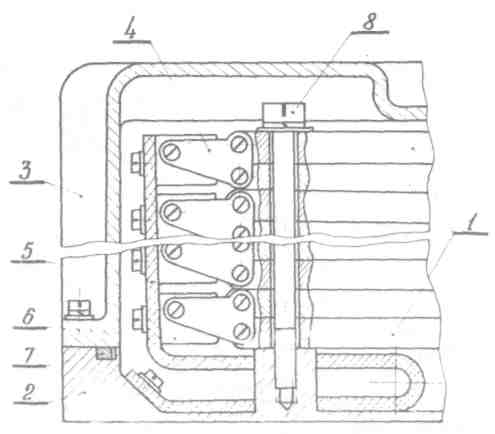

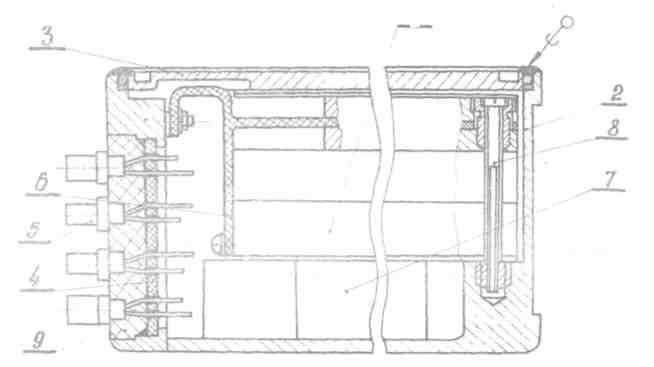

4.22. На черт.50,51 приведены книжные варианты конструкций блоков в герметичных корпусах. Пакеты субблоков устанавливаются и закрепляются на резьбовых бобышках корпуса. Электрический монтаж между субблоками осуществляется монтажными проводами, зафиксированными в монтажных ремнях. В корпусе размещаются разъемы, трубка для откачки воздуха и земляной штырь.

Герметизация корпуса блока осуществляется с помощью уплотнительной про кладки, (см.черт.50) или с помощью пайки (см. черт. 51). Внутренний объем герметичных блоков необходимо заполнять сухим азотом (после создания

Блок книжной конструкции из субблоков с колодками

1 - субблок; 2 - шарнир; 3 - основание; 4 - стенка боковая; 5 - панель передняя; 6 - планка; 7 - панель задняя

Черт. 46

Блок книжной конструкции с двойными шарнирами и вертикальной осью раскрытия

1- субблок; 2 - панель передняя; 3 - панель задняя; 4 - крышка боковая;5 - шарнир

Черт. 47

Блок книжной конструкции с вертикальной осью раскрытия и креплением субблоков стягиванием

1 - субблок; 2 - стенка боковая; 3 - крышка; 4 - дно; 5 - плата печатная коммутационная; 6 - опорная поверхность субблока; 7 - панель передняя; 8 - панель задняя; 9 - кабель гибкий печатный; 10 - винт; 11 - фиксатор;12 - кронштейн; 13 - петля

Черт. 48

Блок книжной конструкции с теплоотводящимй пружинами

1 - субблок; 2 - панель передняя; 3 - -рама; 4 - плата коммутационная; 5 - разъем ГРПМ1; 6 — винт невыпадающий

Черт. 49

Блок герметичной конструкции с уплотнительной прокладкой

V

1 - субблок; 2 - основание; 3 - корпус блока; 4 - шарнир; 5 - ремень; 6 - колодка; 7 - прокладка ушютнительная; 8 - винт

Черт. 50

Блок герметичной конструкции

{

1 - субблок; 2 - корпус блока; 3 - крышка; 4 - плата монтажная; 5 - вилка разъема; 6 - ремень; 7 » источник питания; 8 - винт; 9 - компаунд

Черт. 51

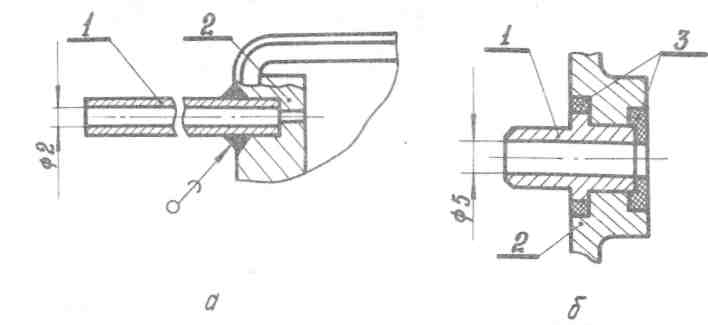

в нем вакуума) с избыточным давлением через трубку, приведенную на черт.52, внутренний диаметр которой выбирается в зависимости от герметизирующего объема блока. На черт.52, а приведен вариант установки трубки для блоков объемом не более 1 л., а на черт.52, б - для блоков, объемом более 1 л.

Конструкции блоков предназначены для эксплуатации в условиях, соответствующих 43 группе НО.005.026.

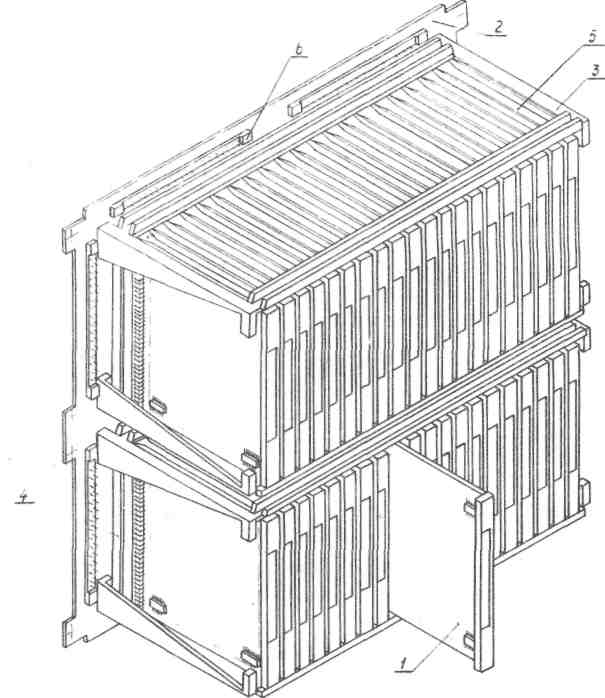

4.23. Блок разъемной конструкции с откидными кассетами (см.черт.53) состоит из 5 кассет, скрепленных между собой.

Внутриблочные электрические соединения выполняются монтажными проводами; на заднем кронштейне, шарнирно соединенном с кассетами, устанавливаются разъемы ГРПМ2 КеО.364.002 ТУ.

Фиксация блока и его крепление в стойке осуществляется при помощи штырей-ловителей и невыпадающих винтов.

4.24. Блок кассетной конструкции с откидными кассетами (см.черт.54) состоит из набора кассет, расположенных перпендикулярно передней панели. Кассеты собираются в пакет и крепятся шпильками к средней стенке блока.

В конструкции предусматривается откидывание любой кассеты, чем обеспечивается доступ к любому ее субблоку.

Внутриблочные электрические соединения осуществляются монтажными проводами, которые крепятся к планке кассеты.

а - пайкой; б - заливкой компаунда

1 - трубка; 2 - корпус блока; 3 - компаунд

Черт. 52

Крепление трубок для откачки воздуха в корпусе блока

Блок разъемной конструкции с откидными кассетами

1 – кассета; 2 - шарнир; 3 - панель передняя; 4 - винт; 5 - кронштейн; 6 - направляющая; 7 - замок; 8 - гнездо контрольное: 9 - кронштейн

Черт. 53

Блок кассетной конструкции с откидными кассетами

1 - кассета; 2 - панель передняя; 3 - стенка средняя; 4 - корпус;

5 - крышка

Черт. 54

4.25. Блок книжной конструкции с вертикальной осью раскрытия субблоков (см.черт.55) выполнен в виде двух секций, в каждой из которых субблоки шарнирно соединяются между собой.

Субблоки располагаются перпендикулярно передней панели.

В корпусе блока предусмотрена средняя стенка, на которой закреплены субблоки и коммутационная печатная плата.

Электрическое соединение субблоков осуществлено тканым кабелем с использованием коммутационной печатной платы; возможно использование монтажных проводов.

Блок книжной конструкции с вертикальной осью раскрытия

1 - субблок; 2 - панель передняя; 3 - панель задняя; 4 - стенка средняя; 5 - плата печатная коммутационная; 6 - кабель плоский тканый

Черт. 55

4.26. Блок книжной конструкции с горизонтальной осью раскрытия (см.черт.56) выполнен в виде двух секций, в каждой из которых скомпоновано по два субблока, шарнирно соединенных между собой.

Субблоки расположены перпендикулярно передней панели.

Электрическое соединение между субблоками выполнено с помощью объемного монтажа.

Субблоки невыпадаюшими винтами прикреплены к корпусу блока.

Основные конструктивные характеристики субблоков и блоков приведены в табл.13.

Перечень чертежей на элементы типовых конструкций субблоков, блоков и т.п., приведен в приложении 4.

Конструирование макетов субблоков и блоков с применением микросхем осуществляется в соответствии с рекомендациями приложения 5.

1 - субблок; 2 - панель передняя; 3 - панель задняя; 4 - винт невыпадающий; 5 - планка

Черт. 56

Блок книжной конструкции с четырехплатными субблоками и горизонтальной осью раскрытия

Основные конструктивные харак

|

|

|

|

|

Коли- |

|

Номер |

Группа |

Корпус микросхемы |

Шаг |

Габаритные |

чество |

|

чертежу |

эксплуатации |

|

установки |

размеры |

микро- |

|

субблока и блока |

по НО.005.028 |

|

микросхем, мм |

субблока, мм |

схем в одном |

|

|

|

|

|

|

субблоке |

|

15, 43 |

2 |

|

20,0x32,5 |

14x140x155 |

24 |

|

18, 43 |

2 |

201.14-1 |

20,0x10,0 |

14x144x159 |

72 |

|

24, 41 |

32 |

(301ПЛ14-1) |

15,0x27,5 |

14x175x162 |

48 |

|

27, 58 |

32 |

301.12-1 (401МС12-1) |

12,5x17,5 |

15x175x460 |

252 |

|

11, 38 |

13 |

|

|

13x140x110 |

48 |

|

12, 38 |

13 |

|

22,5x17,5 |

13x140x240 |

96 |

|

14, 40 |

1-15, исключая 14 |

|

17,5x12,5 |

12x188x118 |

126 |

|

17, 44 |

1-4, 8, 10, 11, и 13 |

|

17,5x22,5 |

18x176x80 |

38 |

|

18, 45 |

15-17; 21, 22 |

|

15.0x20,0 |

11x182x87 |

72 |

|

19, 45 |

15-17, 21, 22 |

|

15,0x20,0 |

15x182x87 |

72 |

|

20, 46 |

32, 43 |

401.14-1 |

12,5x17,5 |

12x198x148 |

192 |

|

21, 47 |

32 |

(101СТ14-1) |

15,0x17,5 |

8x175x179 |

200 |

|

22, 48 |

43 |

|

15,0x17,5 |

4x175x179 |

100 |

|

23, 48 |

12,15,24, 32 |

|

12,5x17,5 |

11x175x118 |

144 |

|

25, 55 |

32 |

|

12,5x17,5 |

11x135x175 |

120 |

|

26, 55 |

32 |

. |

12,5x17,5 |

11x175x265 |

264 |

|

42 |

2 |

|

20,0x30,0 |

13x140x150 |

24 |

|

13, 38 |

1-15, исключая 14-ю |

«Посол» |

15,0x15,0 |

13x134x140 |

30 |

|

53 |

2, 15, 26 |

«Тропа» |

15,0x15,0 |

22x160x288 |

224 |

|

54 |

32 |

|

15,0x15,0 |

21x140x240 |

224 |

|

Таблица 13

теристики субблоков и блоков

|

|

Плотность |

Коли- |

Коли- |

Плотность |

||

|

Объем |

компонов- |

чество |

чество |

Габаритные |

Объем |

компонов- |

|

суб- |

ки микро- |

суб- |

микро- |

размеры |

блока, |

ки микро- |

|

блока, см3 |

схем в субблоке, корп./см |

блоков в блоке |

схем в блоке |

блока, мм |

см3 |

схем в блоке, корп./см3 |

|

310 |

0,08 |

40 |

980 |

200x360x360 |

25920 |

0,04 |

|

330 |

0,23 |

40 |

2880 |

200x360x360 |

25920 |

0,11 |

|

400 |

0,12 |

18 |

864 |

194x194x319 |

11760 |

0,08 |

|

1210 |

0,21 |

8 |

2016 |

124x194x497 |

12000 |

0,17 |

|

200 |

0,24 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

430 |

0,22 |

60 |

3840 |

46x170x264 |

21000 |

0,18 |

|

280 |

0,48 |

26 |

3276 |

338x200x145 |

9800 |

0,33 |

|

225 |

0,16 |

40 |

1440 |

132x490x380 |

24600 |

0,085 |

|

175 |

0,41 |

30 |

2160 |

144x209x454 |

13700 |

0,18 |

|

240 |

0,30 |

18 |

1296 |

144x209x454 |

13700 |

0,1 |

|

352 |

0,55 |

20 |

3840 |

285x260x198 |

14500 |

0,26 |

|

250 |

0,80 |

16 |

3200 |

190x194x319 |

11760 |

0,27 |

|

125 |

0,80 |

20 |

2000 |

195x186x207 |

7500 |

0,27 |

|

227 |

0,84 |

25 |

3600 |

139x180x226 |

5650 |

0,63 |

|

260 |

0,46 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

510 |

0,52 |

6 |

1584 |

90x194x319 |

5570 |

0.28 |

|

275 |

0,09 |

51 |

1224 |

580x480x360 |

100000 |

0,02 |

|

244 |

0,12 |

44 |

1320 |

320x172x410 |

2260П |

0,06 |

|

1000 |

0,22 |

5 |

1120 |

110x173x310 |

5900 |

0,19 |

|

705 |

0,32 |

5 |

1120 |

125x165x280 |

5800 |

0,20 |