- •Тадеуш Сулимирский Сарматы. Древний народ юга России Предисловие

- •Глава 1 Вступление Происхождение сарматов

- •Сарматские племена

- •Образ жизни и экономика

- •Характер и способы ведения войны

- •Общественный строй, верования

- •Глава 2 Начало сарматской эры: VI–V века до н. Э Савроматы

- •Происхождение савроматов

- •Торговые связи

- •Ранние кочевники в Центральной Азии

- •Массагеты

- •Народы, встретившиеся Аристею: «другие скифы»

- •Исседоны

- •Агриппеи

- •Аримаспы

- •Пазырыкская группа

- •Тагарская культура

- •Глава 3 Ранний сарматский период: IV–III века до н. Э Изменения в Азии

- •Прохоровская культура

- •Боспорское царство

- •Перемены в древней Скифии

- •Царские сарматы

- •Степные курганы IV и III веков до н. Э

- •Каменское городище

- •Скифо-сарматские сумерки

- •Глава 4 Средний сарматский период: II век до н. Э. – середина I века н. Э Нашествие из Азии

- •Среднесарматская культура

- •Боспорское царство

- •Сираки на Кубани

- •Запад: бастарны

- •Запад: Крымское царство

- •Запад: языги

- •Роксоланы

- •Археологические находки

- •Глава 5 Поздний сарматский период: середина I–IV век н. Э Аланы

- •Позднесарматская культура

- •Боспорское царство

- •Знаки тамги

- •Степи Северного Причерноморья

- •Сарматские археологические памятники

- •Сарматские беженцы на Западе

- •Следы сарматов в Польше

- •Роксоланы на Дунае

- •Сарматские памятники Молдавии и Бессарабии

- •Языги в Венгрии: ранний период

- •Средний сарматский период в Венгрии

- •Поздний сарматский период в Венгрии

- •Глава 6 Аланы Вторжение гуннов

- •Аланы в Центральной и Западной Европе

- •Аланы «в обозе» гуннов

- •Остатки аланских племен в Восточной Европе

- •Аланы на Кавказе

- •Заключение

Среднесарматская культура

Изменения в политической обстановке, произошедшие в начале II века до н. э., открывают среднесарматский период, нашедший свое археологическое отражение в сусловской культуре. Это был период взаимного проникновения культур, хотя отчетливое разделение между двумя основными группами – оренбургской на севере и междуречья Волги—Урала на юге – по-прежнему сохраняется. Справедливости ради надо отметить, что не существует непосредственной связи между этими двумя группами и двумя ветвями прохоровской культуры раннесарматского периода. Оренбургская группа расширяла свою территорию на восток от Волги, в районе Саратова до Оренбурга и Орска; территория южной группы (аорсов) распространялась от низовьев Волги в районе Волгограда и Астрахани, до нижнего течения Урала. Внутри этих двух больших групп можно также различить более мелкие региональные деления. В северной группе отчетливо видна разница между западной подгруппой, жившей в районе Волги, и восточной – обитателями оренбургских степей. В южной ветви сусловской культуры (названной так по группе курганных могильников рядом с селом Суслы на Волге) имеются свои особенности. Некоторые поселения и плоские могильники в низовьях Дона можно также отнести к этой ветви.

Для южной ветви характерны курганы, содержащие до 100 вторичных захоронений, служившие кладбищем для одной семьи или клана. Тут встречаются все разновидности захоронений, существовавшие в данной области в раннесарматский период, но самый частый тип – могильная яма с нишей или «катакомбой». Также встречаются диагональные захоронения; они составляют до 30 процентов захоронений на сусловском кладбище, которое, по-видимому, было местом погребения правящего племени. Скелеты положены навзничь, головой на юг, иногда, в отдельных регионах, на запад; было найдено несколько деформированных черепов. Трупы обычно посыпали известняком или мелом. Случаи кремации, полной или частичной, встречаются крайне редко.

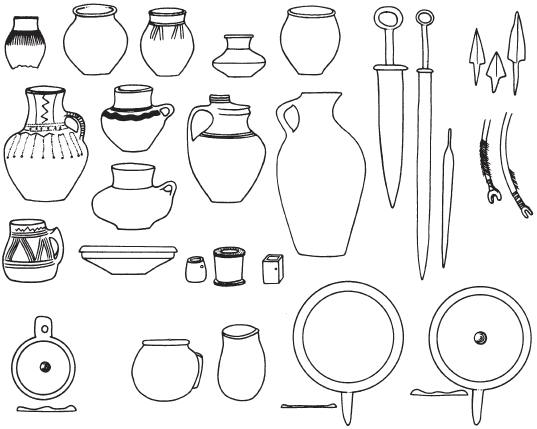

Рис. 42. Керамика, оружие и зеркала, типичные для сусловской культуры низовьев Волги (средний сарматский период)

Тот факт, что на нижней Волге сохранились в неизменном виде погребальные обряды, свойственные восточной группе предыдущей, прохоровской, культуры, заставляет предположить, что племена этой группы переселились с Южного Урала в низовья Волги. Более того, исследования черепного материала выявили, что в этой группе преобладал европеоидный брахицефальный тип, который большинство антропологов связывают с центральноазиатским памиро-ферганским типом, распространенным среди племен прохоровской культуры.

Погребальный инвентарь на всех сарматских территориях практически одинаков. Короткие мечи и кинжалы с эфесом, заканчивающимся кольцом, постепенно вытеснили длинные мечи с головкой эфеса в виде шара из стекла или халцедона. Но только к концу этой эпох сарматы, жившие к востоку от Волги, отказались от тяжелой кавалерии и стали сражаться как верхом, так и в пешем строю, вооруженные новым луком, изобретенным гуннами.

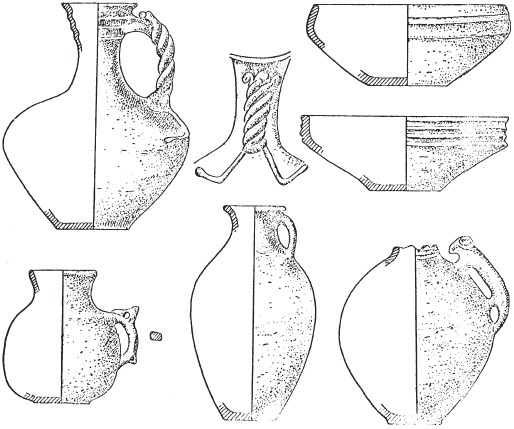

Рис. 43. Кувшины с зооморфными ручками и вазы из сакских захоронений в Усть-Лабинской, Северо-Западный Кавказ. I век до н. э. – II век н. э.

Многие предметы погребального инвентаря свидетельствуют о связях с Центральной Азией: зеркала, костяные ложки, конская упряжь, кушанские красные вазы и характерные кувшины с ручками в виде зверей. Ювелирные изделия, включая золотые накладки со вставками из стекла и драгоценных камней, демонстрируют отчетливые параллели с предметами из сибирских курганов, хранящихся в коллекции Эрмитажа. Последние часто ошибочно датируют более ранним периодом. Погребения низовьев Волги, особенно сусловской группы, указывают на связь с Боспорским царством. Здесь были найдены ювелирные украшения; фибулы (в том числе серебряные) различных типов, включая фибулы с завитком, произошедшие от кельтских (бастарнских) образцов; бусы из стекла, сердолика и янтаря; фаянсовые подвески и амулеты египетского типа; вазы из римской краснолаковой керамики, гончарные изделия боспорского или кубанского происхождения и т. д. Небольшие бронзовые (иногда золотые) накладки, пришитые на одежду, типичны для всех сарматских земель. Золото, за исключением накладок, встречается редко. Фрагменты бараньих костей часто находят в блюдах или вазах, но целые туши встречаются лишь в исключительных случаях.

Относительно большое количество археологических останков среднесарматского периода сосредоточено в районе, расположенном к югу от нижнего течения Дона до Маныча и восточнее, до дельты Волги. Среди археологических объектов – останки нескольких укрепленных поселений на берегу Дона, курганные могильники и «плоские» захоронения. Большинство жителей этих поселений было, вероятно, потомками племен, живших в этих местах в предшествующие периоды, но среди них были и сарматы, которые постепенно приспособились к оседлой жизни. Они были земледельцами, но скотоводство играло важную роль в их экономике, и многие поселенцы имели тесные связи с городом Танаис.