- •Тадеуш Сулимирский Сарматы. Древний народ юга России Предисловие

- •Глава 1 Вступление Происхождение сарматов

- •Сарматские племена

- •Образ жизни и экономика

- •Характер и способы ведения войны

- •Общественный строй, верования

- •Глава 2 Начало сарматской эры: VI–V века до н. Э Савроматы

- •Происхождение савроматов

- •Торговые связи

- •Ранние кочевники в Центральной Азии

- •Массагеты

- •Народы, встретившиеся Аристею: «другие скифы»

- •Исседоны

- •Агриппеи

- •Аримаспы

- •Пазырыкская группа

- •Тагарская культура

- •Глава 3 Ранний сарматский период: IV–III века до н. Э Изменения в Азии

- •Прохоровская культура

- •Боспорское царство

- •Перемены в древней Скифии

- •Царские сарматы

- •Степные курганы IV и III веков до н. Э

- •Каменское городище

- •Скифо-сарматские сумерки

- •Глава 4 Средний сарматский период: II век до н. Э. – середина I века н. Э Нашествие из Азии

- •Среднесарматская культура

- •Боспорское царство

- •Сираки на Кубани

- •Запад: бастарны

- •Запад: Крымское царство

- •Запад: языги

- •Роксоланы

- •Археологические находки

- •Глава 5 Поздний сарматский период: середина I–IV век н. Э Аланы

- •Позднесарматская культура

- •Боспорское царство

- •Знаки тамги

- •Степи Северного Причерноморья

- •Сарматские археологические памятники

- •Сарматские беженцы на Западе

- •Следы сарматов в Польше

- •Роксоланы на Дунае

- •Сарматские памятники Молдавии и Бессарабии

- •Языги в Венгрии: ранний период

- •Средний сарматский период в Венгрии

- •Поздний сарматский период в Венгрии

- •Глава 6 Аланы Вторжение гуннов

- •Аланы в Центральной и Западной Европе

- •Аланы «в обозе» гуннов

- •Остатки аланских племен в Восточной Европе

- •Аланы на Кавказе

- •Заключение

Исседоны

Самым удаленным протосарматским народом из тех ранних кочевников, кого посетил Аристей, были исседоны. Их территория, по-видимому, охватывала все Тургайское плато и казахский мелкосопочник, от района современного Джесказгана, расположенного примерно в 450 км на юго-запад от Караганды, до Иртыша в районе Семипалатинска на востоке, что составляло около 1000 км.

Географическое положение этой области и археологические находки, которые приписываются исседонам, наводят на мысль, что последних можно отождествить с предками асов/ясов/аорсов или, по крайней мере, с группой народов, которые в конце V века до н. э. двинулись на запад и проникли на территорию савроматов. Некоторые советские авторы помещают исседонов в район Семиречья, к востоку от озера Балхаш, отождествляя их с народом ву-сун (именуемым в русской археологической литературе усунями), который позднее переселился на юг, в восточную часть Центральной Азии. Однако помещение их в Семиречье противоречит сведениям Геродота (I, 201; IV, 13, 16, 25–27).

Геродот утверждает, что женщины у исседонов «пользуются равными правами с мужчинами», что, по-видимому, можно считать пережитком матриархата. Более того, он сообщает о практике ритуального каннибализма, также зафиксированного у массагетов.

Курганные могильники, обследованные в различных точках Центрального Казахстана, отличаются как по размерам, так и по конструкции. Было выявлено пять хронологических периодов, покрывающих время от VI века до н. э. до приблизительно 500 года н. э. Датировка этих периодов более или менее совпадает с этапами развития сарматских народов волжских степей и Южного Урала.

Захоронения самого раннего периода на севере данной области представляют собой земляные курганы, хотя в других местах наиболее частый тип погребальных сооружений – небольшая или средних размеров насыпь из камней. Они обычно образуют небольшие кладбища: курганный комплекс Супра-Оба состоит из пятнадцати курганов. Погребальные камеры как в земляных, так и в каменных курганах овальные, узкие, часто выложенные снизу и сверху каменными плитами или бревнами. Были также обнаружены ямы с нишами («катакомбы»), самые ранние из всех принадлежавших скифам и сарматам. Почти все погребальные камеры были разграблены, и из первоначального инвентаря осталось лишь несколько предметов. Они были очень похожи на извлеченные из могильников Северного Казахстана: бронзовые грызла с окончаниями в виде стремени, бронзовые наконечники для стрел, плоские бронзовые зеркала, несколько золотых серег и мелкие золотые пластины или другие золотые украшения. Также в могилах находили один-два глиняных сосуда, часть из которых, особенно те, что были извлечены из самых ранних курганных могильников (Дандыбай), напоминают доскифскую керамику этой области и носят черты андроновской и карасукской культур.

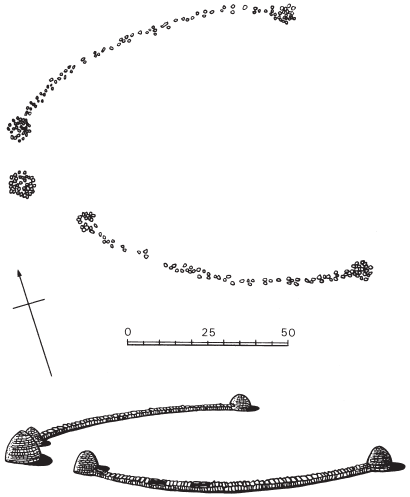

Весьма типичны для ранних кочевников, или, как их иногда еще называют, «сакоскифов», большие каменные курганы, к которым с восточной стороны пристроены две низкие каменные гряды в форме дуги эллипса от 20 до 500 м длиной, расстояние между которыми достигает 150 м. Эти сооружения получили прозвище «курганы с усами». Очевидно, это были усыпальницы выдающихся членов местной знати. Этот обычай сложился в период перехода от андроновской к «сакоскифской» культуре и существовал до IV века до н. э. Не было найдено ни одного неразграбленного захоронения данного типа. Погребение производилось в овальной могильной яме, как и в небольших курганах, и их инвентарь был похож на тот, что находили в могилах рядовых исседонов. Однако вполне может быть, что изначально в них были и предметы из золота, но впоследствии они были похищены искателями сокровищ.

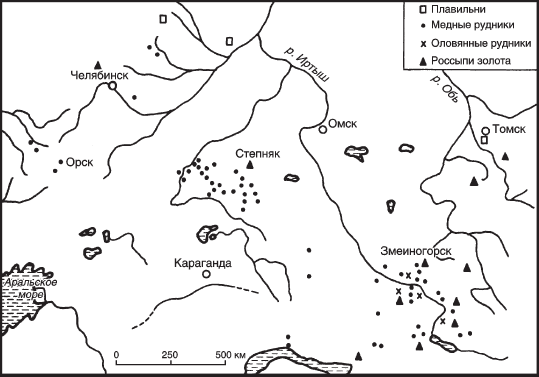

Следы добычи меди были найдены в районах, богатых металлическими рудами, особенно в Каркаралинском горном массиве, отдельные пики которого достигают высот 1360 и 1560 м над уровнем моря. Добыча меди началась там в середине 2-го тысячелетия до н. э. при андроновцах, и в сакоскифский период эти рудники все еще действовали.

Рис. 22. План и реконструкция кургана «с усами» в могильнике Джанайдар рядом с Улутау в западной части Центрального Казахстана

Рис. 23. Минеральные ресурсы Сибири, эксплуатировавшиеся в конце бронзового века и в период ранних кочевников. Большинство месторождений было заброшено в IV веке до н. э.

Согласно Геродоту, территория, которую в то время занимали исседоны, не была их родиной. Им пришлось перебраться туда, поскольку аримаспы прогнали их с исконных земель, расположенных в верховьях Иртыша, к востоку и юго-востоку от Семипалатинска. Эти сведения подтверждаются археологическими данными, указывающими на то, что местные андроновские племена были вытеснены в результате вторжения народов карасукской культуры в конце 2-го тысячелетия до н. э. Двигаясь на запад, исседоны вытеснили другую группу андроновцев – предков «других скифов», описанных в предыдущей главе.