- •Глава 1

- •Глава 2 ___ ___ ____ ___

- •Глава 3

- •3.1. Местная пластика встречными треугольными лоскутами

- •3.2. Местная пластика ротационными лоскутами

- •3.3. Местная пластика лоскутом на сосудистой ножке

- •3.4. Местная пластика лоскутом на одной ножке

- •4.2. Общие положения проведения пересадки сложного лоскута с использованием микрохирургической техники

- •4.3. Аутотрансплантация торакодорсального лоскута

- •4.4. Аутотрансплантация лоскута с волосистой части головы

- •Глава 4

- •4.5. Формирование поперечного шейного лоскута

- •4.6. Формирование лоскута с тыла стопы

- •4.7. Формирование сложного лоскута с предплечья

- •4.8. Пластика дельтопекторальным лоскутом

- •4.9. Формирование плечегрудного лоскута

- •4.10. Перемещение височной мышцы и височной фасции

- •4.11. Пластика сложным лоскутом с включением большой грудной мышцы

- •4.12. Формирование лоскута с включением трапециевидной мышцы

- •4.13. Пластика сложным лоскутом с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы

- •Глава 5

- •Глава 6

- •6.1. Свободная пересадка кожи во всю толщу

- •6.2. Свободная пересадка расщепленной кожи

- •6.3. Двухэтапный погружной способ свободной пересадки расщепленных лоскутов кожи

- •Глава 7

- •7.1. Заимствование свободных трансплантатов фасции и жировой клетчатки

- •7.2. Свободная пересадка сложных трансплантатов

- •Глава 8

- •Глава 9

- •I. По этиологии:

- •II. По анаюмо-юно! рафическим характеристикам:

- •III. По характеру дефекта:

- •9.1. Устранение сквозных дефектов

- •9.2. Устранение несквозных дефектов

- •9.3. Устранение дефектов носа

- •9.3.1. Устранение тотальных и субтотальных дефектов носа

- •9.3.2. Устранение несквозных дефектов носа

- •Глава 10

- •Глава 1 1

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 16. Устранение врожденных расщелин верхней губы. Б.Н.Давыдов,

- •Глава 17. Устранение послеоперационных деформаций губы и носа. В. А. Виссарионов ..................... 240

- •Глава 18. Лечение больных с врожденными расщелинами неба. Б. Н. Давыдов.

- •Глава 19. Эстетические операции в области лица. И. И. Фришберг , .... 272 Список основной литературы ..,.,...,..,,,.,., 285

- •16.4. Первичная пластика врожденных двусторонних расщелин верхней губы, альвеолярного отростка и неба

- •16.5. Первичная двусторонняя ринохейлогнатопластика

- •Глава 17

- •17.1. Возрастные показания

- •17.2. Устранение деформаций верхней губы и носа после операций по поводу односторонней расщелины

- •17.3. Устранение деформаций верхней губы и носа после операций по поводу двусторонних расщелин

- •17.4. Ведение послеоперационного периода, возможные осложнения. Их профилактика и лечение

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 16. Устранение врожденных расщелин верхней губы. Б.Н.Давыдов,

- •Глава 17. Устранение послеоперационных деформаций губы и носа. В. А. Виссарионов ..................... 240

- •Глава 18. Лечение больных с врожденными расщелинами неба. Б. Н. Давыдов.

- •Глава 19. Эстетические операции в области лица. И. И. Фришберг , .... 272 Список основной литературы ..,.,...,..,,,.,., 285

- •Павел захарович аржанцев, владимир александрович виссарионов, борис николаевич давыдов и др.

Глава 15

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПАРАЛИЧАМИ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

Для обозначения процессов, вызванных поражениями лицевого нерва, в классификации ВОЗ принят термин «паралич Белла»-по имени автора СЬ. Ве11, описавшего клиническую картину паралича мимических мышц периферического и центрального генеза в 1836 г. В практической медицине этим термином обозначается типичный туннельный синдром, вызванный компрессией нерва в узком лицевом канале (фаллопиев канал) после его воспалительного отека.

«Паралич лицевого нерва»-неверный термин, так как паралич-это процесс, происходящий в мышце, а не в нерве. Более правильными и современными терминами являются «прозоплегия» и «прозопарез» (греч, рговброп-лицо + греч. р1ё§ё-удар, поражение).

Лицевой паралич является полиэтиологичным заболеванием и встречается в результате врожденной патологии или повреждения лицевого нерва при оперативных вмешательствах, различных травмах, воспалительных процессах, опухолях, сосудистых заболеваниях и др. Встречаются также и идиопатические лицевые параличи, этиологию которых установить не удается.

15.1. ВРОЖДЕННЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАРАЛИЧИ

По нашим клиническим данным, врожденные параличи встречаются в 8% случаев от общего числа больных с данной патологией. Изолированное врожденное нарушение мимики лица отмечается редко, В большинстве случаев данный симптом является частью различных полиневропатий, иногда в сочетании с другими пороками развития частей тела. Самой тяжелой формой врожденной полиневропатий является синдром Мебиуса. Он был описан в 1892 г. немецким невропатологом Р. Л. МоеЬшв. Типичный вариант этого синдрома характеризуется следующими симптомами: тотальным двусторонним параличом лица, отсутствием боковых движений глазных яблок и симптомом Белла, затруднением конвергенции, двусторонним тригеминальным параличом, выражающимся атрофией жевательных мышц, тотальным парезом или параличом языка, центральной дизартрией, сходящимся косоглазием, аплазией пальцев, брахидактилией или синдактилией, умственной отсталостью.

Этиология синдрома Мебиуса неизвестна, но доказано, что он является комбинацией центральных надъядерных и периферических расстройств иннервации.

Не менее тяжелой формой врожденных полиневропатий является синдром Миллера-Гублера, который характеризуется альтернирующей геми-плегией, контралатеральным спастическим параличом конечностей, тотальным односторонним параличом лица, тотальным парезом мимических мышц на другой стороне лица с полным рефлекторным гемиспазмом.

В большинстве случаев врожденные лицевые параличи сочетаются с различными дефектами ушных раковин и с нарушением слуха.

194

15.2. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПАРАЛИЧИ

По нашим данным, 92% лицевых параличей являются приобретенными и в большинстве случаев являются результатом различных травм.

Различают несколько форм повреждения нерва: сотрясение, ушиб, раз-мозжение, растяжение, сдавление с наличием или отсутствием разрыва нервного ствола. Независимо от вышеперечисленных форм, выделяют пять степеней повреждения нерва [8. 8ипс1ег1апс1, 1978].

I степень-блок нервной проводимости при полной сохранности анатомии и свойств нервных пучков. После латентного периода нервная проводимость возобновляется и восстанавливается функция пораженного сегмента. Такие повреждения нерва клинически проявляются кратковременным парезом или проходят без клинических симптомов. Подобные повреждения можно назвать термином «нейропраксия».

II степень-повреждается часть аксонов, но эндоневрий остается интакт-ным, после чего аксоны восстанавливаются, но уменьшается их диаметр за счет сужения эндоневральной трубки.

III степень-характеризуется нарушением целости нервного пучка, однако остается интактным периневрий. При восстановлении аксоны уже не связаны со своими первоначальными эндоневральными оболочками. Подобного рода восстановление называют ложной или перекрестной регенерацией. Клинически это проявляется остаточным парезом мышц с отдельными синкинезиями.

IV степень-целость пучка нарушена, но сохранена целость нервного ствола за счет эпиневрия. В случаях регенерации аксоны покидают эндо-невральные трубки и восстанавливаются перекрестно. Клинически при этом имеется полный рефлекторный гемиспазм.

Повреждения II, III, IV степени обозначают термином «Аксонотмезис».

V степень- полностью потеряна целость ствола нерва, отделены друг от друга медиальные и дистальные отрезки. Эта степень повреждения обозначается термином «Нейротмезис», и клинически при этом имеется тотальный, необратимый паралич мимических мышц.

В 70% случаев причиной травматических параличей является операционная травма. Это связано с тем, что за последние годы значительно увеличилось число клиник, занимающихся хирургией околоушной железы, среднего уха, эстетическими операциями.

Лицевой нерв может быть поврежден при следующих операциях: при вмешательстве на околоушной железе, удалении неврином преддвер-но-улиткового нерва, удалении гемангиом в зоне лицевого нерва, вмешательстве на среднем ухе по поводу воспалительных и опухолевых заболеваниях, реконструктивных операциях по поводу деформации челюстей и височно-нижнечелюстного сустава, удалении базальных опухолей, при эстетических операциях.

Такие травматические факторы, как огнестрельное ранение, автокатастрофа, механическая травма, могут сопровождаться более тяжелым повреждением лицевого нерва с потерей его сегментов и даже мимических мышц.

Наиболее распространенной формой инфекционного неврита является паралич Белла. Хотя до настоящего времени продолжается дискуссия о причине паралича Белла, наличие вирусного продрома (за 1-3 нед до начала двигательных нарушений лица отмечаются воспаление верхних дыхательных путей, горла, боль в мышцах, тошнота, рвота или диарея, онемение половины головы, лица, уха, шеи, языка, потеря чувствитель-

195

13*

ности роговицы) у 60% больных подтверждает мнение, что он является вирусно-воспалительным иммунным нарушением. М. Мау (1979), используя интраоперационную электронейронографию, изучил механизм паралича Белла и сообщил, что у 94% больных процесс располагается в слуховом канале, а именно у его входа. Это самое узкое место канала, и при отеке нерва происходит сдавление нервных волокон, наподобие «бутылочной шейки». Первыми сдавлению подвергаются чувствительные волокна нерва, затем в процесс вовлекаются двигательные волокна.

Перечисленные выше клинические признаки доказывают, что паралич Белла является полиневропатией. Помимо лицевого нерва, в процесс вовлечены также тройничный, языкоглоточный и блуждающий нервы.

Более тяжелой формой инфекционных лицевых параличей является синдром Рамзая Ханта. Причиной данной патологии является герпес зостер отикус. Характерные симптомы-острые и сильные боли внутри и вокруг уха; гиперакузия; сенсорно-невральная потеря слуха; шум в ушах; головокружение; герпетические высыпания вокруг ушной раковины, во внутреннем слуховом проходе и в самой ушной раковине, возможно, и в областа мягкого неба. При данной патологии процесс расположен между коленчатым узлом и отверстием слухового канала.

15.3. ДИАГНОСТИКА

Точная диагностика лицевых параличей с определением степени и уровня повреждения нерва является предпосылкой успешного лечения.

Степень повреждения нерва определяется уровнем дисфункции мимических мышц, для оценки которого используют субъективные и объективные методы исследования.

Первым визуальным признаком лицевого паралича является асимметрия лица, и определение ее степени является очень важным как для оценки состояния мышц, так и послеоперационных результатов.

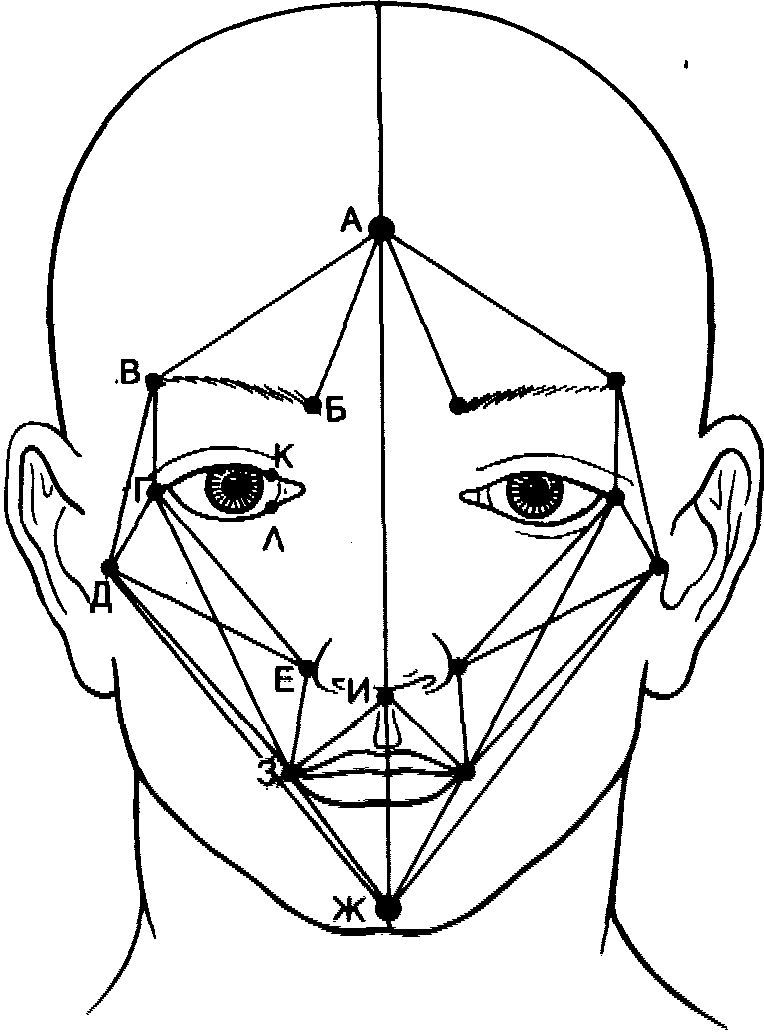

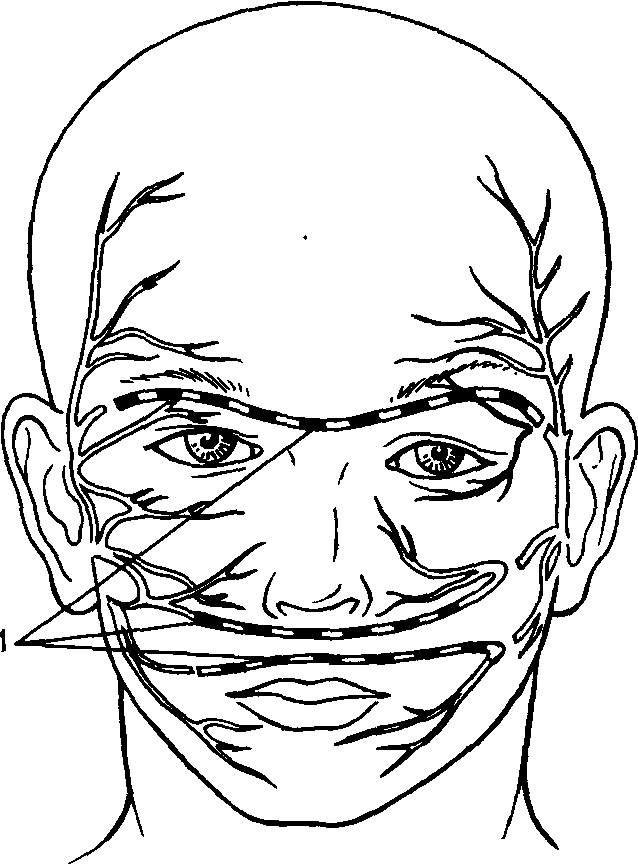

Степень асимметрии лица определяют следующим образом: намечают контрольные точки на лице (эти точки показаны на рис. 67), между которыми измеряют расстояния как на парализованной, так и на здоровой стороне лица. Далее вычисляют сумму расстояния между всеми точками каждой стороны. Разницу между ними считают степенью асимметрии лица.

При парезах мимических мышц или острых параличах показатели степени асимметрии лица варьируют от 0,5 до 2,5 см. Эти показатели соответствуют легкой степени асимметрии. При параличах большой давности, особенно у лиц преклонного возраста, цифровые показатели асимметрии составляют 2,5-4,5 см. Такого рода асимметрия считается средней тяжести. Тяжелая форма асимметрии, когда степень превышает 4,5 см, наблюдается редко и сопровождается выворотом нижнего века и наличием патологической складки в нижних отделах щечной области.

Изучение местного статуса начинают с определения состояния тонуса кожи, далее просят больного улыбнуться; закрыть глаза; наморщить лоб, нос; поднять брови, нахмурить их; показать зубы, набрать воздух во рту, собрать губы в трубку. Для определения состояния глазодвигательных мышц оценивают симптом Белла (при закрывании глаза глазное яблоко закатывается латерально, медиально или кверху) и определяют степень паралитического лагофтальма.

При самых ранних признаках развивающегося поражения лицевых

196

мышц и при остаточных явлениях применяют следующие диагностические тесты.

1. Тест мигания: на стороне пареза глаза мигают асинхронно, медленнее и реже.

2. Тест вибрации век: если прикоснуться кончиком пальцев к наружным углам глаз и слегка оттянуть их назад, то на стороне пареза вибрация век уменьшена по сравнению со здоровой стороной.

3. Тест исследования подкожной мышцы шеи: больному предлагают широко открыть рот и согнуть голову вперед, касаясь подбородком груди. Если оказывать препятствие этому движению, то при этом обнаруживается слабость подкожной мышцы шеи на стороне поражения.

4. Тест «надутых» щек»: больного просят надуть щеки. При одновременном толчкообразном сдавливании щек воздух вырывается через угол рта пораженной стороны.

5. Симптом «ресниц»: больного просят зажмурить как можно сильнее глаза. На стороне поражения выступают ресницы.

6. Симптом Ревийо (симптом раздельного зажмуривания глаз): больной не может отдельно зажмурить глаз на стороне поражения.

7. Симптом Негро: больного просят посмотреть вверх. На стороне поражения глазное яблоко как будто поднимается выше, чем на здоровой;

при этом открывается более широкая полоска склеры между нижним веком и роговицей, а зрачок на стороне паралича кажется выше.

8. Симптом Дюпюи-Дютана: больного просят опустить веки и в этом положении крепко зажмурить глаза, при этом здоровый глаз закрывается, ^ на пораженной стороне веко поднимается вверх.

9. Симптом Бордье-Френкеля: на стороне поражения глазное яблоко как бы выпячивается кверху.,

10. Симптом Русецкого: при поднимании пальцами уголков рта на парализованной стороне угол рта может быть поднят выше.

11. Симптом Брикнера. При параличе лица резкое слуховое раздражение не вызывает закрытия век.

12. Симптом Коле: при быстром повторном закрывании и открывании глаз несколько раз подряд глазная щель на пораженной стороне становится шире.

13. Симптом Говерса: при выворачивании нижней губы мышцы лица на парализованной стороне не сокращаются.

Если после повреждения лицевого нерва происходит регенерация аксонов по перекрестному типу, то возникают синкинезии. Для их выявления используют следующие симптомы.

Симптом Богорода (симптом «крокодиловых слез», или «ресторанный

197

симптом»): спонтанная лакримация во время еды, больше на стороне поражения.

2. Симптом Гюе: больного просят сильно зажмурить глаза. На стороне поражения крыло носа отходит вверх и кнаружи.

3. Симптом Гунна-Хармана: больного просят сильно открыть рот. При этом поднимается верхнее веко; при зажмуривании глаз поднимается угол рта.

4. Синдром Ама (мигательно-жевательный синдром): сидящего с открытыми глазами больного просят производить жевательные движения, которые при положительном симптоме сопровождаются закрытием глаз.

Второй этап диагностики-это определение уровня повреждения нерва, которое проводят с помощью топографических тестов.

Признаками повреждения нерва на уровне основного ствола являются полное отсутствие движений соответствующей стороны лица, лагофтальм, патологическое слезотечение (за счет нарушения дренажа слезы), симптом Белла, возможно нарушение дыхания.

При повреждении нерва выше отхождения барабанной струны (в пирамиде височной кости) к вышеперечисленным признакам присоединяются ксеростомия, нарушение вкусовой чувствительности языка.

Повреждение нерва выше отхождения стременного нерва характеризуется всеми перечисленными признаками в дополнении с гиперакузией.

При повреждении нерва на уровне коленчатого узла ко всем перечисленным признакам присоединяется ксерофтальмия (за счет нарушения продукции слезы), возможно, и хронический конъюнктивит.

При повреждении нерва на уровне мостомозжечкового угла перечисленные сенсорные и секреторные нарушения отсутствуют и имеют место лишь двигательный дефицит лица, нарушение слуха и равновесия. Поражение нерва на том же уровне врожденного генеза может сопровождаться различными дефектами ушных раковин и нарушением слуха.

Поражение нерва на ядерном уровне характеризуется двусторонним двигательным дефицитом лица по периферическому типу. В зависимости от обширности процесса возможны нарушения со стороны других черепных нервов: тригеминальный паралич, офтальмоплегия, отсутствие симптома Белла, центральная моторная дизартрия, пороки развития пальцев рук и ног.

Повреждение нерва на самом центральном уровне на уровне моторного центра коры большого мозга-характеризуется нарушением движений нижней зоны лица на противоположной стороне.

Вкусовую чувствительность языка определяют с помощью сахара-на кончике языка, лимона-на боковых поверхностях и в центре и горьких продуктов-на корне языка.

При ксеростомии (сухость во рту) выясняют функцию поднижнечелюст-ных и подъязычных слюнных желез путем катетеризации и количественного анализа полученной слюны на здоровой и парализованной стороне в процентных соотношениях.

При ксерофтальмии (сухость глаза) для оценки состояния функции слезных желез используют тест Ширнера. Тест проводят путем наложения промокательных бумажных полосок длиной 3 см к нижнему краю конъюнк- | тивы каждого глаза, а затем стимулируют назолакримальный рефлекс | аммониевым спиртом. Полоски оставляют до полного промокания одной из них. Результаты оценивают по разнице промокания бумаг на здоровой и пораженной стороне в процентном отношении. При 25% тест считается |

198 ;

аномальным, а при отсутствии слезы на пораженной стороне в течение 3 мин диагностируют «сухой глаз».

Для оценки состояния стременной мышцы и слухового нерва изучают характер нарушения слуха (гиперакузия- болезненное восприятие звуков;

гипоакузия-снижение слуха и анакузия-отсутствие слуха).

С хирургической точки зрения при необходимости проводится также и оценка состояния других возможных донорских нервов: большого ушного (чувствительность нижней половины ушной раковины) и икроножного (чувствительность латеральной поверхности стопы).

Из объективных методов диагностики используют электрические тесты ЭМГ, тест максимальной стимуляции нерва и электронейронографию.

Электромиография с записью вызванных потенциалов позволяет определить уровень денервации мышц только через 10-14 дней после начала паралича (время начала дегенеративных изменений периферического отрезка нерва). Суммарную электроактивность мышц изучают в трех состоя-ниях: в покое, при тонических реакциях и при активном сокращении. Запись электрической активности проводят с обеих сторон. Об уровне патологических изменений судят по степени разницы формы, амплитуды и длительности потенциалов действия одноименных мышц на здоровой и парализованной стороне. Снижение амплитуды интерферренционной ЭМГ означает аксональное поражение нерва. При центральных поражениях лицевого нерва наблюдаются редкие колебания и резкое снижение амплитуды, что свидетельствует об уменьшении числа функционирующих мышечных волокон. При полных параличах мышц наблюдается «электрическое молчание», что свидетельствует о функциональном блоке передачи нервных импульсов (до одного года после начала паралича) или полной атрофии мимических мышц (при параличах давностью более одного года).

Тест максимальной стимуляции проводят с помощью стимулирующего зонда, который располагается в зоне нерва. Чтобы определить максимальную стимуляцию, постепенно увеличивают силу тока до 5 мА или до тех пор, пока больной не будет отмечать дискомфорт. Реакцию на пораженной стороне сравнивают с таковой на нормальной стороне. Минимальное снижение реакции означает, что на стороне паралича подергивание мышц значительйо меньше или снижено на 50% по сравнению с нормальной стороной. Значительно сниженная реакция означает, что подергивание на стороне паралича на 25% меньше, чем на нормальной стороне.

Электронейронография позволяет получить количественную информацию о дегенерированных нервных аксонах при условии ежедневного ее проведения начиная с первого дня от получения травмы. Для проведения электронейронографии используют электрический миограф с прямой записью. Измеряют амплитуду вызванных суммированных потенциалов обеих сторон от пика до пика. Количество дегенерируемых волокон определяют по различию амплитуд измеряемых суммарных потенциалов на нормальной и пораженной стороне.

При параличе Белла'и синдроме Рамзая Ханта очень важным объективным методом является анализ крови на присутствие антител (С, М, В или вируса герпеса).

15.4. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Консервативно лечат травматические параличи, при которых отсутствуют явные признаки повреждения лицевого нерва, а электрические тесты под-

199

тверждают его сохранность, а также инфекционные, идиопатические, ише-мические и токсические параличи со сроком заболевания до 6 мес. Целью консервативной терапии является следующее.

1. Снятие отека нерва и околонервных тканей. При травматических параличах это достигается применением физиологических методов лечения (магнитотерапия, лазерная терапия). При больших отеках назначают ди-уретики (фуросемид 40 мг 1 раз в день). При инфекционных параличах применяют лазикс по 20-30 мг внутримышечно.

2. Предупреждение образования внутринервных и параневральных рубцов. В зависимости от тяжести процесса назначают стекловидное тело по 2 мл 1 раз подкожно в зоне нерва; электрофорез лидазы или кололизина, кеналог 40 мг (разводят в 0,5% новокаине в пропорции 1:3 и обкалывают рубцовую зону при травматических параличах или зону выхода лицевого нерва из черепа при параличе Белла), Буки-терапию.

3. Стимуляция нерва и мышечных тканей. Для этих целей вводят 1 мл 0,05% раствора прозерина подкожно, 1 мл витамина В,д 1 раз в день внутримышечно, 1 мл 1% раствора никотиновой кислоты подкожно, витамин С в любой форме около 1 г в день.

Медикаментозное лечение паралича Белла и других инфекционных параличей имеет свою специфику. Речь идет о вирусе, который, пройдя через мозговой барьер, поражает нервную систему (нейроинфекция). Это сопровождается серьезными изменениями крови с образованием специфических антител. В связи с этим, помимо перечисленных препаратов, в лечение включают реополиглюкин, гемодез, преднизолон и проводят его инфузионным методом в течение 10 дней. Только после снятия отека нерва (когда появляются первые движения лица) начинают его стимуляцию.

15.5. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Хирургические методы лечения применяют в тех случаях, когда необратимость лицевого паралича не вызывает сомнения: например, в таких ситуациях, когда возникают проникающие ранения лица в зоне нерва; непроникающие раны с повреждением околоушной железы и ее протока; проникающие ранения среднего уха; ранения в области сосцевидного отростка;

ранения с наличием инородных тел в зоне нерва; поперечные или продольные переломы височной кости; удаление околоушной железы вместе с фрагментом лицевого нерва; удаление неврином слухового или лицевого нерва;

удаление отогенных и базальных опухолей, мастоидэктомия по поводу воспалительных заболеваний среднего уха; паралич Белла со сроком заболевания более 6 мес и все параличи давностью более чем 1 год и др.

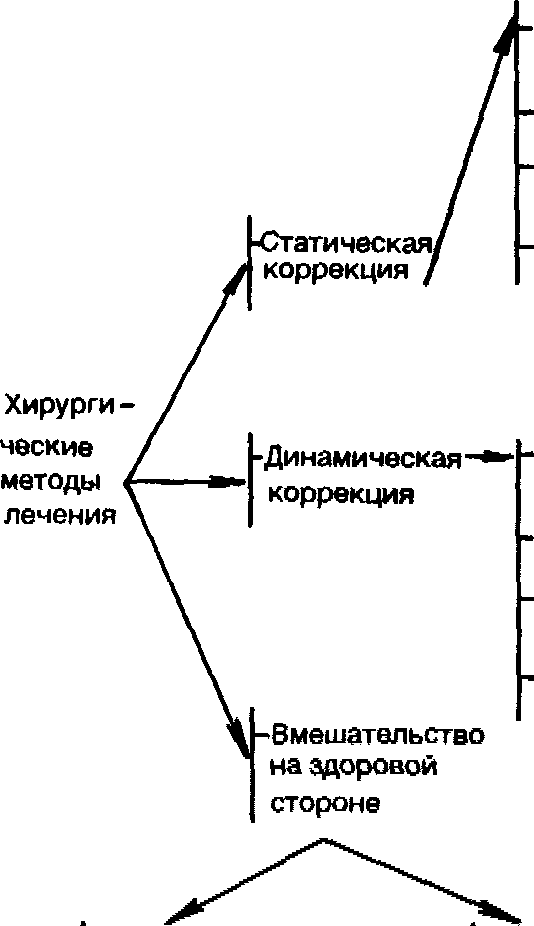

Существующие хирургические методы лечения, направленные на коррекцию функциональных и косметических нарушений при лицевых параличах, могут быть разделены на статические и динамические. Окончательной целью динамических методов коррекции является восстановление синхронных, симметричных и непроизвольных движений лица. Эти методы сложнее, чем статические, и требуют больше времени для достижения окончательных результатов.

Существующие методы лечения очень разнообразны (см. схему). Такое разнообразие хирургических методов лечения объясняется множеством вариантов повреждения нерва, связанным со степенью, уровнем и характером, а также сроком обращения больных в хирургическую клинику.

С внедрением операционного микроскопа в практику хирургии лице-

200

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

^

Трансплантация

тканей

Имплантация

Иссечение

тканей

Транспозиция

тканей

Анастомоз

конец в конец

Пересадка

нервов

Декомпрессия

Невролиз

![]()

Перекрещивание нервов 1

Реиннервационные

вмешательства

Имплантация

Транспозиция'

мышц

Трансплантация

мышц

• Височная Жевательная

-

Подъязычный

-

Добавочный

-

Диафрагмальный

-

Языкоглоточный

-

Жевательный

-

Язычный

-

Ушной

• Грудино-ключич-но-сосцевидная Двубрюшная Скуловая

• Ушная

• Подкожная мышца шеи Малая грудная

- Малая грудная

г

Миотомия ГМиоэктомия

Н

Невротомия ("Нервэктомия

- Широчайшая мышца спины

- Передняя зубчатая

- Длинный разгибатель большого пальца

- Прямая мышца живота

- Прямая мышца бедра

вого нерва ряд методов (сшивание лицевого нерва с добавочным, диаф-рагмальным; транспозиция двубрюшной мышцы, и др.) потерял свое значение, так как стало возможным осуществление более эффективных методов реиннервации и динамической коррекции лица при параличах большой давности (перекрестно-лицевая трансплантация нервов-анастомоз VII х VII, аутотрансплантация свободных фрагментов скелетных мышц с немедленной реиннервацией и реваскуляризацией).

В зависимости от выбора метода хирургического лечения все больные с необратимыми лицевыми параличами могут быть разделены на две основные группы-со сроком заболевания до 1 года (когда мимические мышцы еще сохранены и целью применения методов является их реиннер-вация) и сроком более чем 1 год (когда мышцы уже атрофированы и необходимо их замещение другими функционирующими мышечными единицами).

Все хирургические методы, которые применяют в первом случае, направлены на восстановление целости системы лицевого нерва.

15.5.1. Декомпрессия и невролиз лицевого нерва

Декомпрессию лицевого нерва проводят при необратимых параличах Белла (когда в течение 6 мес медикаментозное лечение не дает эффекта) и означает это освобождение нерва в слуховом канале путем остеотомии. Невролиз-это освобождение нерва от околоневральных мягкотканных рубцов. Участок сдавления нерва определяют после его ревизии под оптическим увеличением.

201

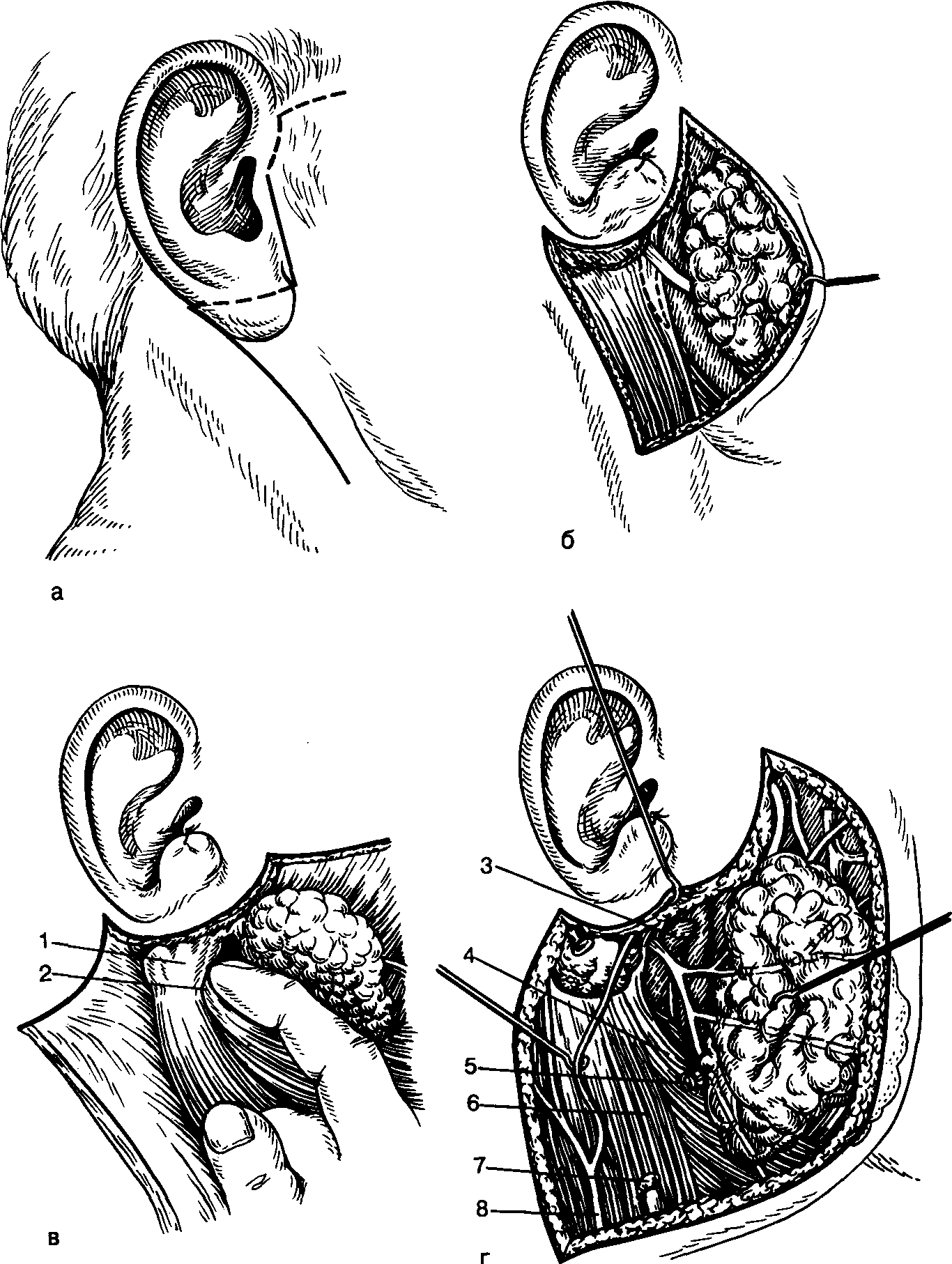

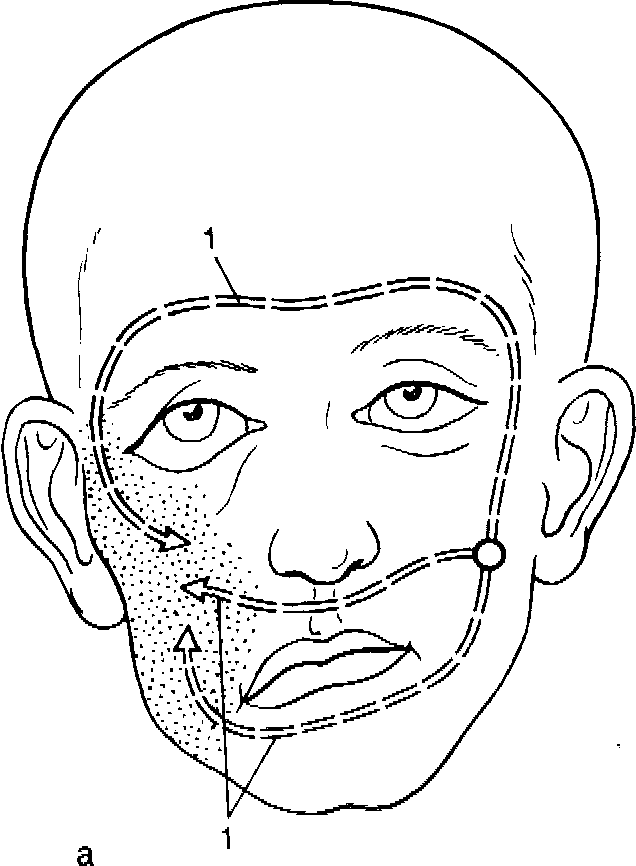

Рис. 68. Схема операции идентификации лицевого нерва. .

а-линия разреза; б-расположение лицевого нерва по отношению к сосцевидному отростку, околоушной железе и грудино-ключично-сосцевидной мышце; в-определение точки выхода нерва из черепа; г-выделение лицевого нерва: 1-сосцевидный отросток, 2-место прикреп» ления двубрюшной мышцы, 3- шиловидный отросток, 4- двубрюшная мышца, 5- заниж-нечелюстная вена, 6- грудино-ключично-сосцевидная мышца, 7-наружная яремная вена, 8- большой ушной нерв.

202

Доступ к лицевому нерву осуществляют предушным разрезом (рис, 68), который проходит под мочкой уха до бугра сосцевидного отростка. Далее разрез опускают вниз по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы до уровня угла нижней челюсти.

Освобождают задний полюс околоушной железы, хрящевую часть слухового прохода и заднее брюшко двубрюшной мышцы. Пальцем прощупывают сосцевидный отросток височной кости и отверстие лицевого канала. После выделения основного ствола нерва прослеживают его конечные веточки в толще околоушной железы.

Основными моментами невролиза являются рассечение эпиневрия на уровне повреждения и осмотр нервных пучков под микроскопом с оценкой цвета, формы и консистенции нервной ткани. Интраоперационную стимуляцию нерва проводят для окончательной оценки передачи нервных импульсов без нагрузки больного миорелаксантами. Операцию ограничивают лишь невролизом только в том случае, если не обнаруживаются признаки патологических изменений нервных тканей и инграоперациопная стимуляция показывает сохранность нервной проводимости.

15.5.2. Прямая нейрорафия

Если при ревизии нерва обнаруживают нарушение его целости без потери сегмента нерва, выполняют прямую нейрорафию. Т. ВгивЬоП (1980) и А. М1еЫ1се (1981) считают оптимальным сроком для восстановления целости нерва 20-21-й день после травмы. Рубцовая ткань, нарушенные анатомические соотношения и атрофия нервных элементов могут привести к значительным трудностям при более поздних сроках,

Основным требованием нейрорафии является соединение нервных концов без каких-либо натяжений. Если после иссечения невромы и освежения нервных концов сближение их не представляется возможным (остается дефект до 2 см), проводят мобилизацию отрезков нервов и соединяют их более коротким путем.

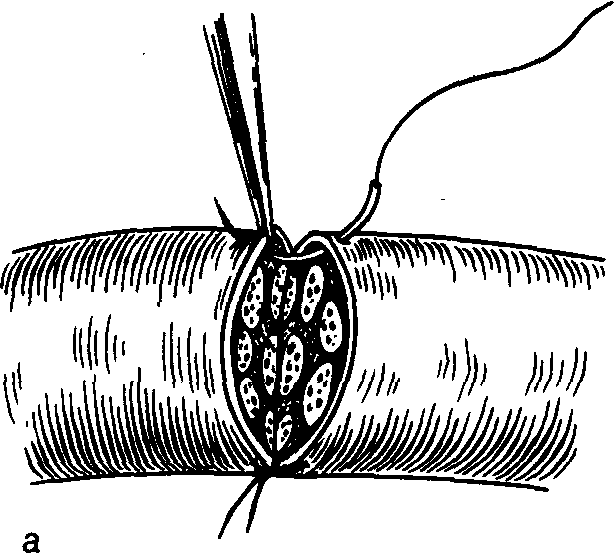

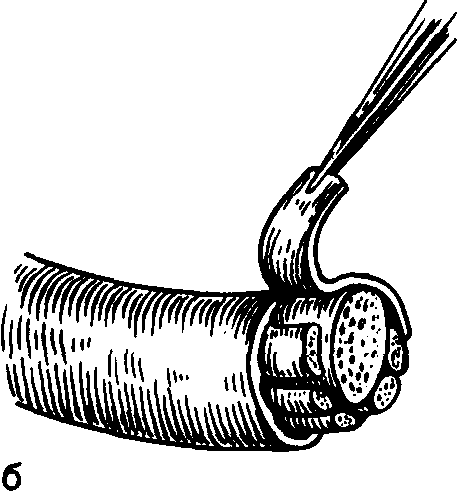

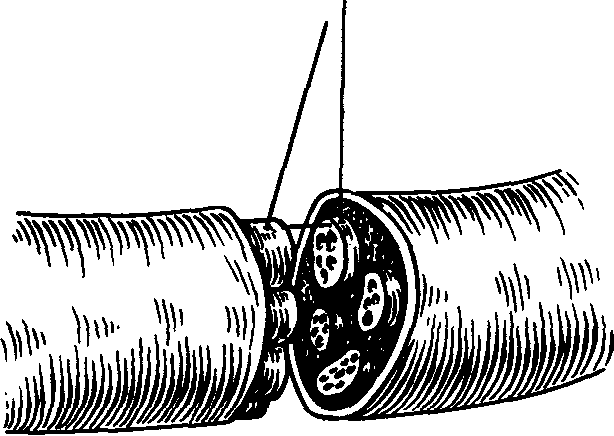

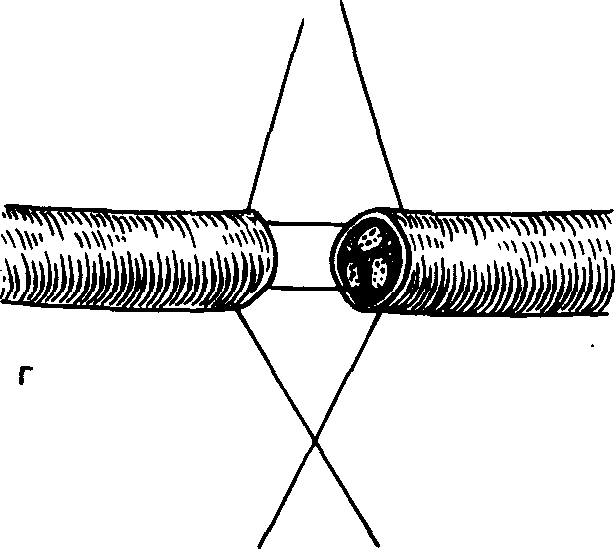

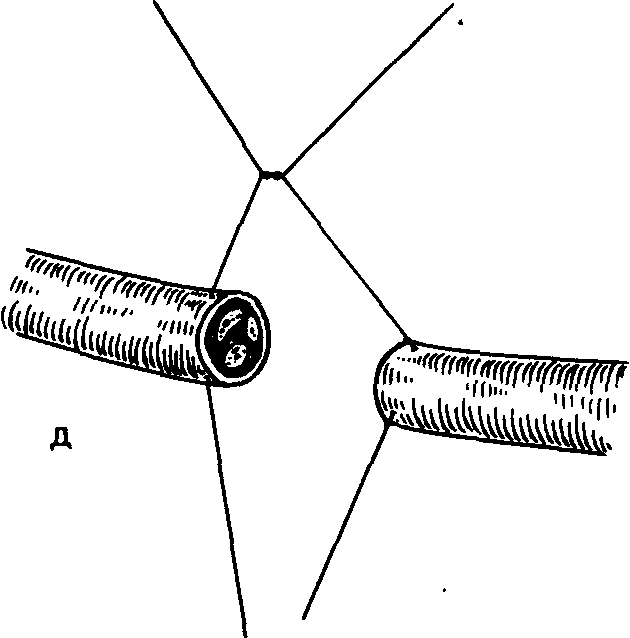

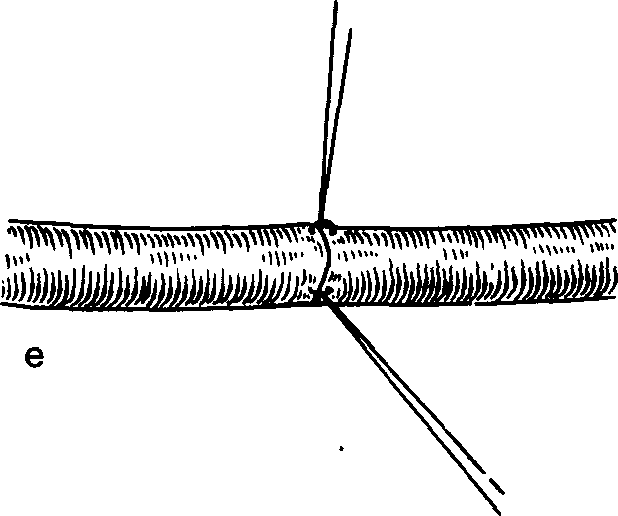

Нейрорафию проводят способом конец в конец нитями 9/0, 10/0 и в зависимости от участка травмы используют разные ее варианты (рис. 69). На уровне основного ствола нерва лучше использовать эпиневральные швы. На средних участках нерва используют эпиневральные швы. На более дисталь-ных участках нервные концы соединяют фасцикулярными швами. Фас-цикулы сшивают традиционным, или «полярным», способом.

Нейрорафию выполняют с возможно минимальным количеством швов, так как вокруг даже самых тонких нейлоновых швов наблюдается ответная воспалительная реакция. Большое число нервных швов может привести к повторному образованию рубцовой ткани и блоку нервной передачи.

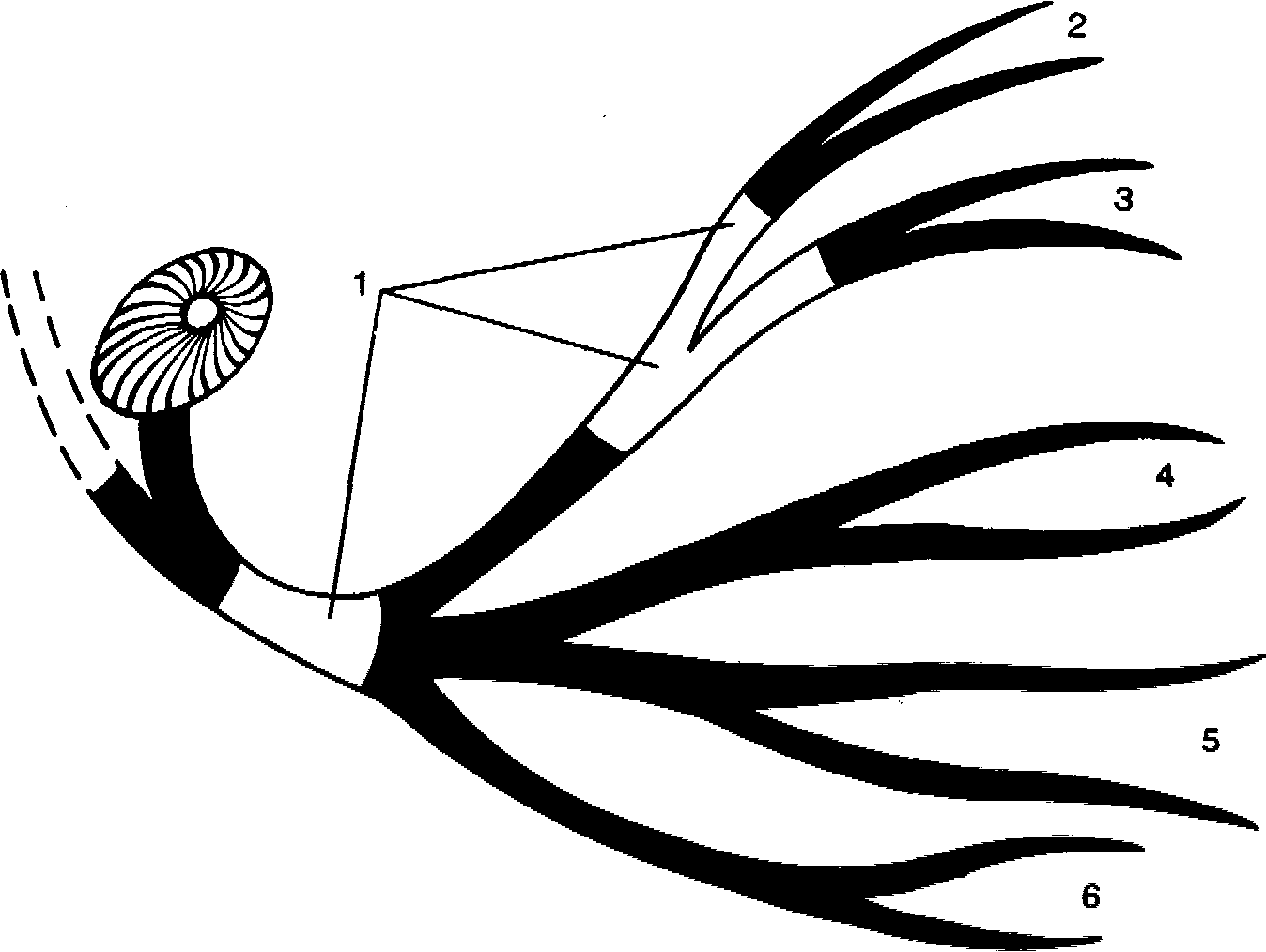

15.5.3. Замещение дефектов нервными аутовставками

В тех случаях, когда после иссечения невромы и освежения сохранившихся нервных концов в пределах здоровых тканей образовываются дефекты размером 2- 7 см, целость нерва восстанавливают с помощью нервных аутовставок. В зависимости от характера дефекта трансплантаты забирают с терминальными ветвями или без их (рис. 70). В качестве донорских в основном используют два нерва - большой ушной и икроножный. Забор большого ушного нерва проводят путем продлевания разреза под мочкой уха. Техника забора икроножного нерва описана ниже. Последний используют в случаях потери большого ушного нерва в результате травмы или

203

Рис. 69. Основные виды нейрорафии.

а-эпиневральный шов; б, в-периневральный шов; г-полярный шов; д, е--фасцикулярный шов по принципу циферблата часов.

204

Рис. 70. Возможные варианты восстановления целости лицевого нерва нервными аутовставками.

1-большой ушной нерв; 2-лобная ветвь; 3-скуловая ветвь; 4-щечная ветвь; 5-краевая ветвь;

6-шейная ветвь; 7-икроножный нерв.

205

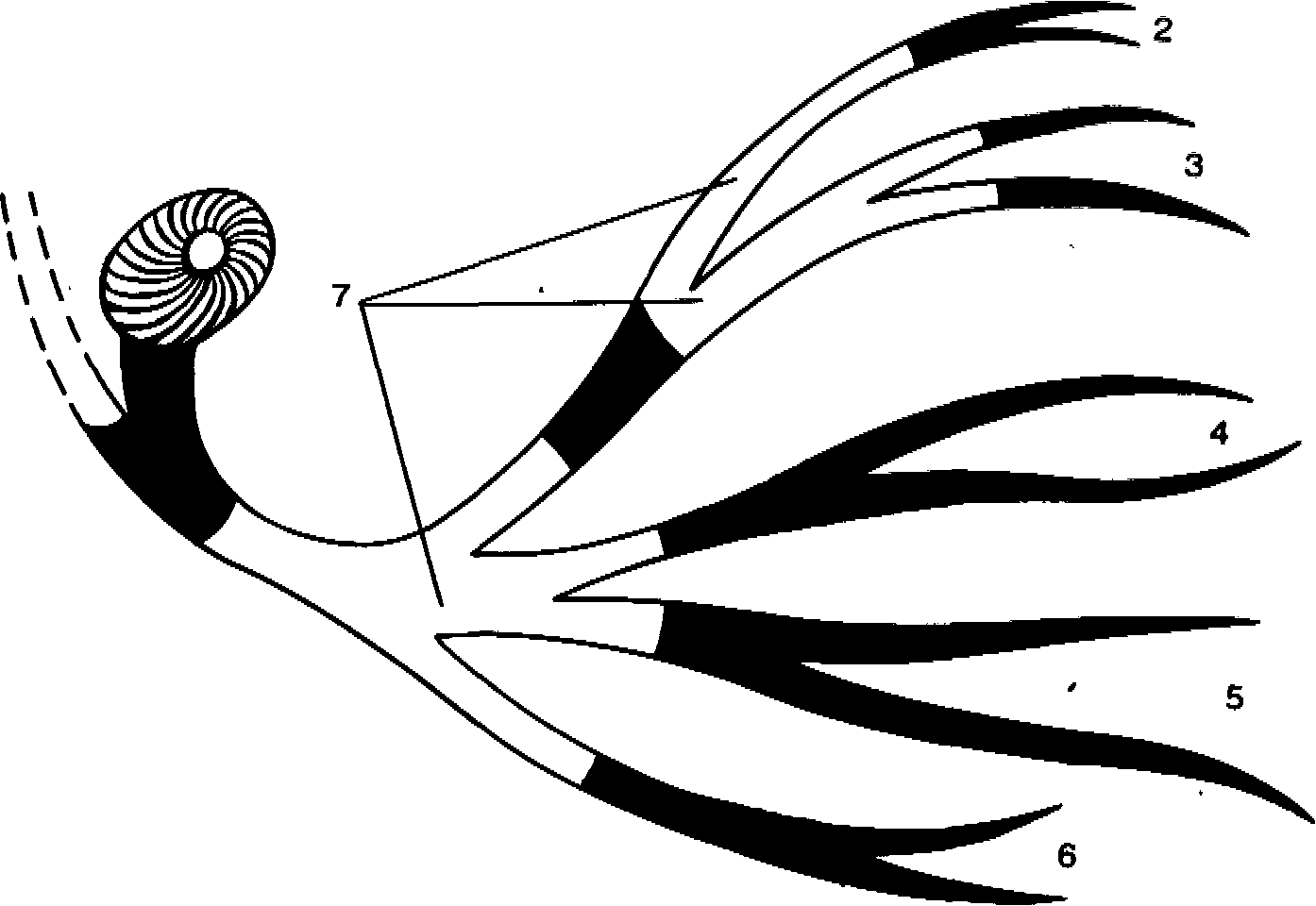

Рис. 71. Схема операции транспозиции веточек лицевого нерва. 1-лобная ветвь; 2-скуловая ветвь; 3-щечная ветвь; 4-краевая ветвь; 5-шейная ветвь.

при необходимости замещения множественных дефектов нерва с общей длиной более чем 7 см.

Функциональные результаты после сшивания нервных концов способом конец в конец и восстановление его целости нервными аутовставками зависят от точности соединения нервных волокон; от длины дефекта нерва;

от расстояния между участком повреждения и телом нервной клетки; от длительности времени между моментом травмы и операции; от степени сопутствующих травм; от возраста больных и от уровня хирургической техники.

15.5.4. Транспозиция ветвей лицевого нерва

Данная методика имеет крайне ограниченные показания и применяется в случаях изолированного повреждения ветвей лицевого нерва, скуловой или краевой. Суть методики заключается в перекрещивании интактных ветвей нерва, имеющих менее важную функцию для мимики лица, с поврежденными, являющимися более важными (рис. 71).

Как сообщают А. М1еЫк:е (1979) и В. Ргеетап (1979), пожертвование частью веточек лобной и шейной ветвей не вызывает серьезных функциональных нарушений. Методика является альтернативной в отношении замещения дефектов нервными аутовставками, но когда имеет место повреждение именно перечисленных ветвей, ей отдается предпочтение. Это объясняется тем, что при транспозиции ветвей нерва нервным аксонам приходится прорасти через один нервный анастомоз, а при пересечении нервной вставки-через два, тем самым число их уменьшается на 15-20% (примерно столько аксонов теряется при переходе их через нервный шок).

206

15.5.5. Невротизация

Невротизация-это реиннервация мышц с помощью формированных новых конечных моторных пластинок, что достигается за счет аксонов рассеченного нерва (нервная невротизация) или прорастания аксонов от соседней иннервированной мышцы (мышечная невротизация). Реиннервация мышц после сшивания нерва не называется невротизацией, так как в таком случае восстанавливаются первоначальные конечные моторные пластины моторных нервов.

Эффективность метода мышечной невротизации (мионевротизация) весьма сомнительна, так как при параличе круговой мышцы и языка с одной стороны не происходит восстановления их функций за счет здоровой стороны.

При невротизации аксоны проксимальной культи перерезанного моторного нерва в результате своего роста образуют новые моторные волокна. Для этого используют нервные трансплантаты, расщепленные концы которых имплантируют внутрь денервированной мышцы. Операция показана в случаях потери периферических отрезков нерва в результате грубого рубцевания или при наличии множественных инородных тел в зоне нерва (подобное наблюдается при огнестрельных ранах из охотничьего оружия).

Используя данную методику, нам удалось получить хорошие функциональные результаты как при нейроневротизации мимических мышц, так и языка.

15.5.6. Перекрестная трансплантация нервов

При повреждении нерва на внутричерепном уровне применение перечисленных выше методов реиннервации невозможно, хотя в мире имеются единичные клиники, проводящие сшивание нерва внутри черепа.

В данной ситуации используют перекрестную трансплантацию лицевого нерва неповрежденной стороны или других нервов. В первом случае рассекают интактный моторный нерв и соединяют его центральный конец с периферическим концом пораженного лицевого нерва (мы не приводим подробное описание техники операции, так как в литературе имеются множественные сообщения, освещающие технику и результаты данной методики). В качестве донорских можно использовать подъязычный и добавочный нервы. Сшивание с подъязычным нервом не показано пациентам, которые в силу своей профессиональной занятости нуждаются в хорошей речи, из-за ухудшения функций языка.

Недостатками при использовании подъязычного и добавочного нервов являются несинхронность полученных движений лица, отсутствие селективности движения, необходимость жертвования моторной функцией языка.

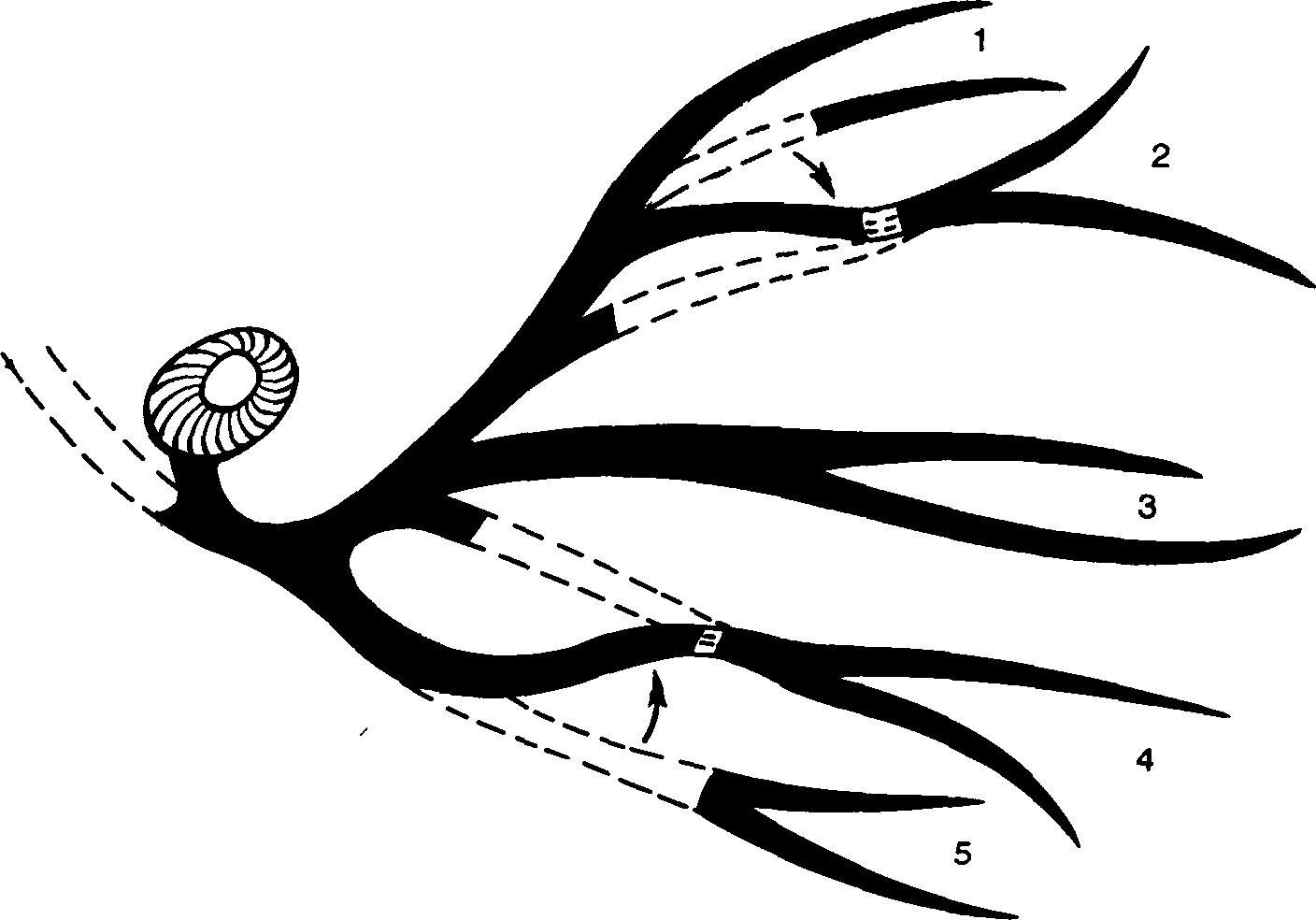

15.5.7. Перекрестно-лицевая трансплантация нервов (анастомоз VII х VII)

Преимуществом этого метода является то, что моторные импульсы поступают из интактного лицевого нерва с контралатеральной стороны лица и полученные движения являются синхронными.

Методика осуществляется посредством соединения волокон пораженного лицевого нерва с волокнами интактного лицевого нерва с помощью

207

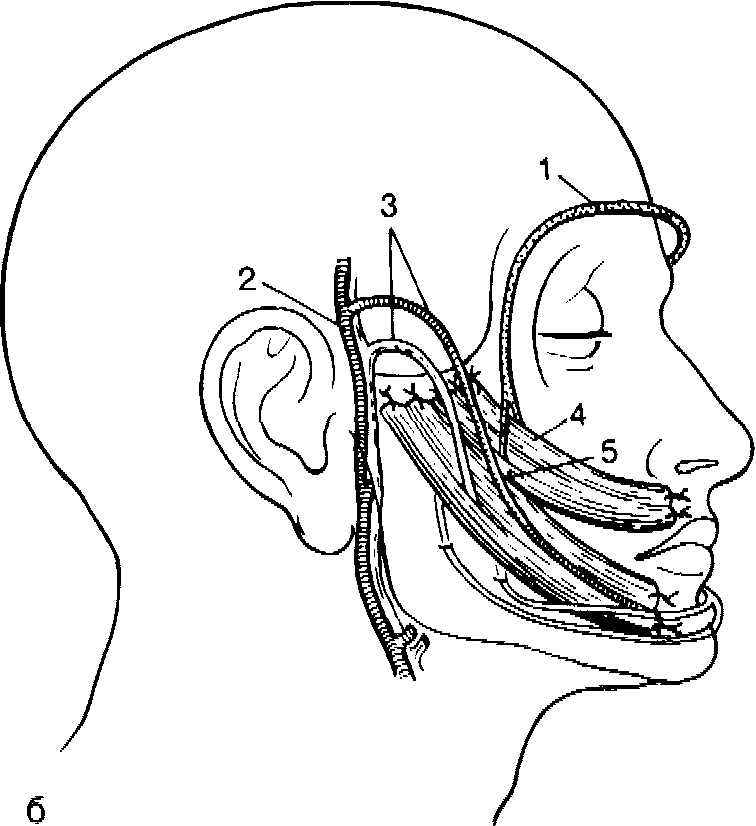

варианты наложения

1-икроножный нерв.

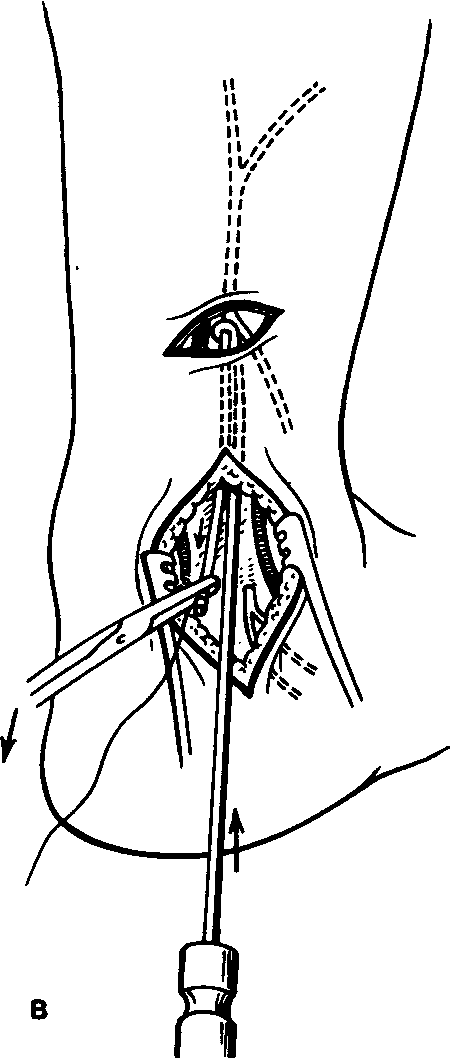

длинных аутотрансплантатов икроножных нервов (рис. 72). Автором методики является Ъ. 8сагате11а (1970). Она основана на исследованиях, которые доказали, что в результате повреждения отдельных ветвей здорового лицевого нерва не возникает серьезных изменений мимики.

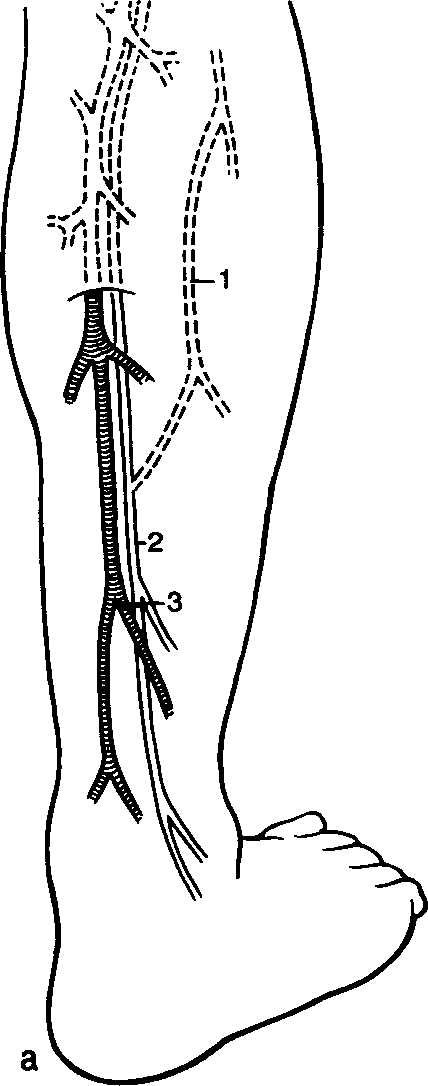

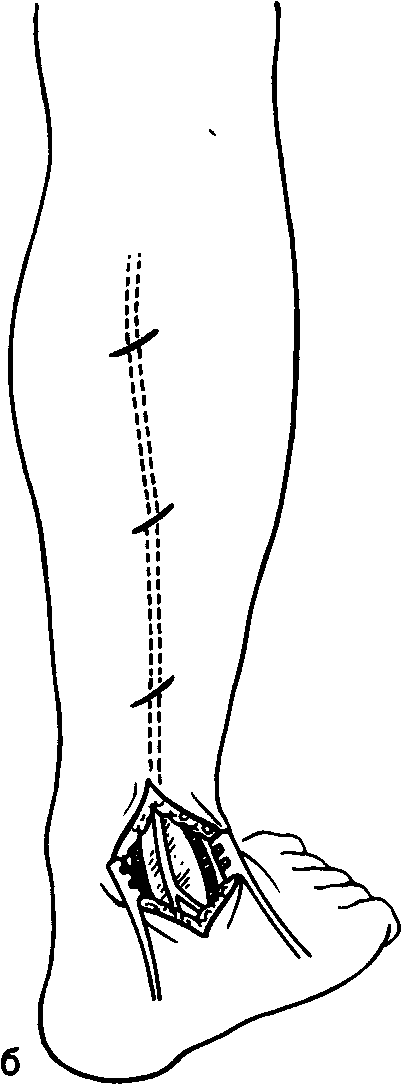

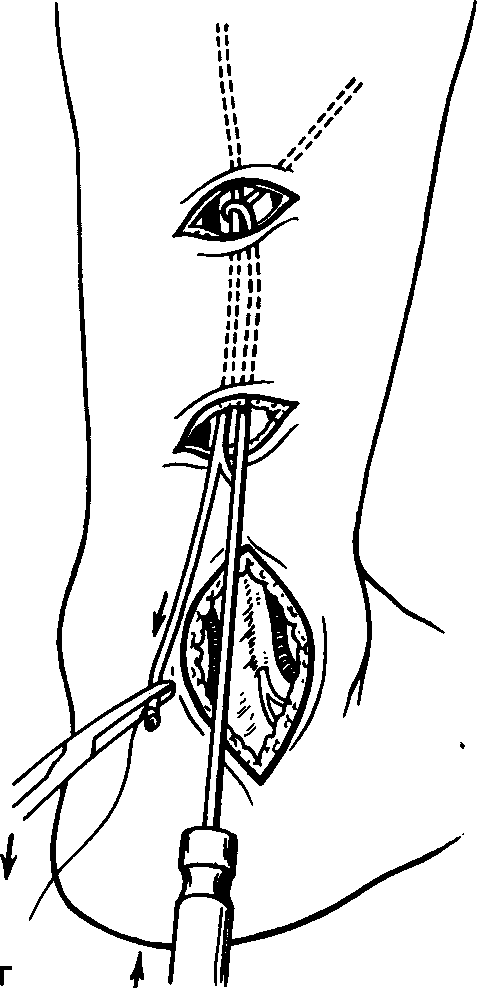

Техника забора икроножного нерва (рис. 73) проста. Первый разрез длиной около 3-4 см проводят по заднему краю латеральной лодыжки, идентифицируют икроножный нерв, берут его на держалку, отсекают периферический конец. Помещают нерв внутрь специального инструмента («стрипер», или «обдиратель») и вращательными движениями продвигаются максимально далеко в центральном направлении. При затруднении движения вверх рассекают кожу, обнажают головку стрипера и выводят через этот разрез нерв. Далее в этот же разрез снова вставляют стрипер и продолжают выделение нерва. Подобная техника позволяет получить нервный трансплантат длиной до 40 см через небольшие разрезы.

После забора нерва эстетические и функциональные нарушения донорского участка минимальные и ограничиваются незаметными рубцами и нарушением чувствительности небольшого участка латеральной поверхности стопы.

Трансплантат переносят на лицо и его концы, соединяют с отобранными веточками лицевых нервов (см. рис. 72).

Появление первых признаков оживления парализованной стороны лица зависит от длины нервного трансплантата (как известно, нервные аксоны регенерируют со скоростью 1-3 мм в сутки, и еще 1 мес необходим для прохождения через каждый нервный анастомоз).

Как показали наши собственные наблюдения по результатам данной методики, она позволяет получить синхронные движения лица с минимальными утратами функции донорских зон.

15.5.8. Транспозиция мышц

При сроках лицевого паралича более чем 1 год мимические мышцы атрофируются и замещаются фиброзными и жировыми тканями. Даже если электрические тесты выявляют некоторую сохранность мышечной ткани, за данный период денервации страдает «генетическая память» мышцы и реин-нервационные методы лечения оказываются неэффективными.

Рис. 73. Схема забора трансплантата икроножного нерва.

а- анатомия нерва: 1- латеральный тыльный кожный нерв, 2- медиальный кожный нерв икры, 3-малая подкожная вена ноги; б-локализация первого разреза; в-локализация следующего разреза (уровень бифуркации нерва), определяется сложностями продвижения инструмента «стриппер»; г- завершающий этап забора нерва.

208

^^и ч с-^

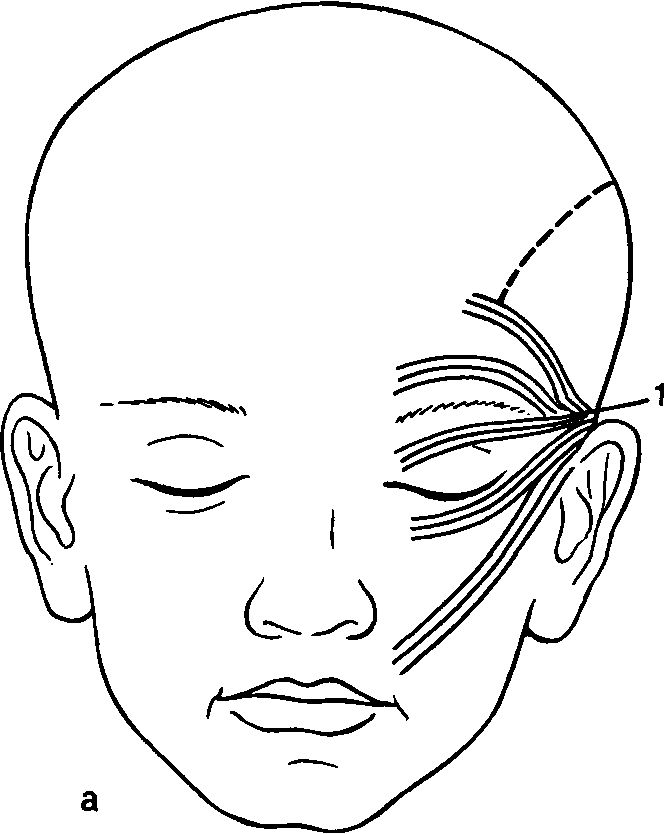

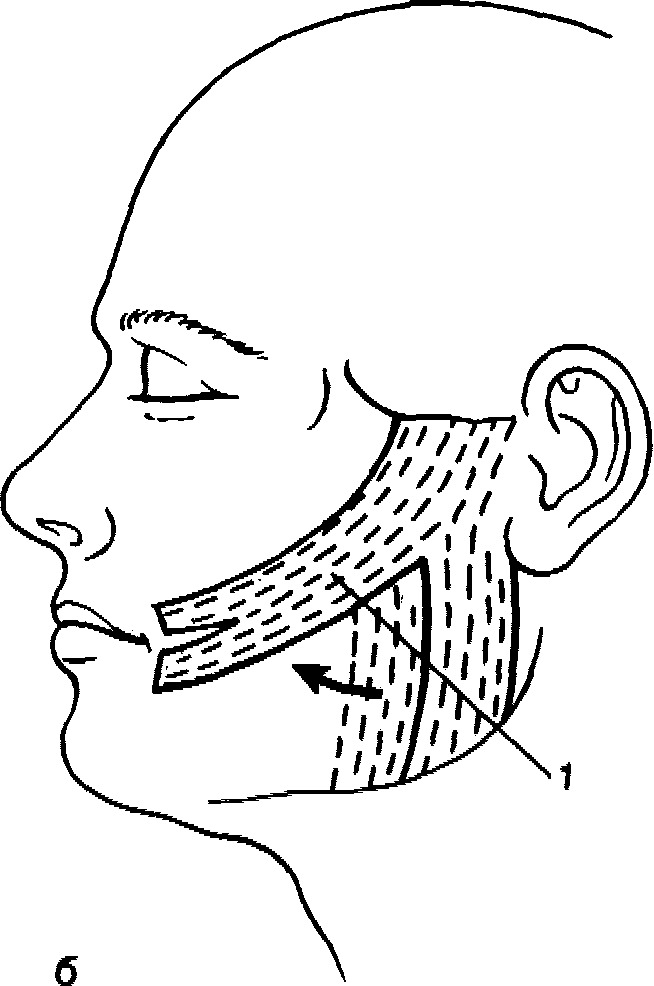

Рис. 74. Схема транспозиции височной мышцы. а-на нижней ножке; б-на верхней ножке: 1-височная мышца.

Для динамической коррекции при лицевых параличах большой давности становится необходимым замещение атрофированной мимической мускулатуры другими функционирующими мышечными единицами. Это достигается транспозицией регионарных мышц или свободной трансплантацией скелетных мышц с немедленной реваскуляризацией и реиннервацией.

Транспозиция височной мышцы. Используется для оживления брови, нижнего века, щеки и угла рта. Височная мышца-достаточно сильная моторная мышца, легко доступна через разрез в области волосистой части головы и имеет сухожильный конец на уровне венечного отростка нижней челюсти, однако экскурсия мышцы не очень велика [,]. Р. Мюо1а1, 1985]. Лоскуты из височной мышцы могут быть взяты на каудальной (рис. 74, а) или на краниальной ножке (рис. 74, б). В основном используется вся мышца на каудальной ножке. Для увеличения экскурсии мышцы разные авторы использовали способы отпиливания венечного отростка, удлинения мышцы сухожилиями или фасциальными полосками. В дальнейшем практика показала, что после такого удлинения эффективность сокращения мышцы уменьшается.

Хотя методика транспозиции височной мышцы применяется до настоящего времени [Мау М., Огис1сег С., 1993], она критиковалась еще в середине нашего столетия [СЬатрюп, 1958; 8гт1:Ь, 1977] и многие авторы отказались от ее применения.

Транспозиция жевательной мышцы. Жевательную мышцу легко переместить к губам и углу рта. 1ппе8 (1981) считает, что эта мышца обеспечивает более эффективную динамическую коррекцию, чем височная.

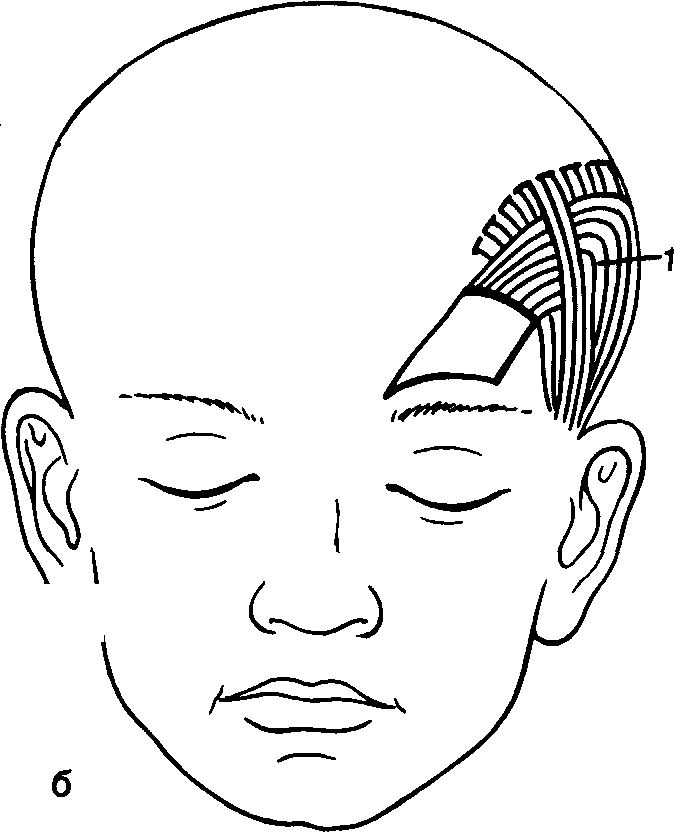

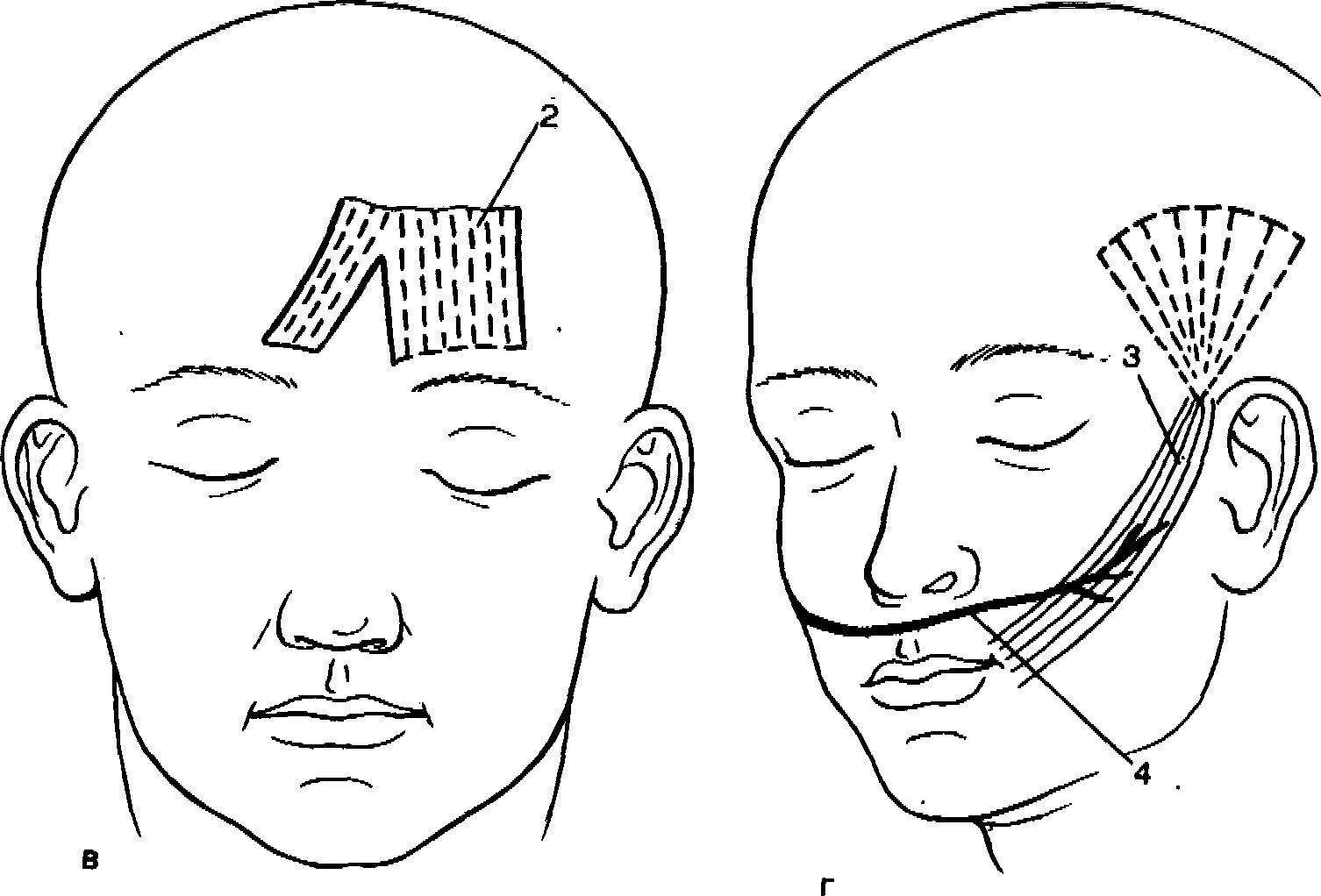

Для транспозиции используют всю мышцу или часть ее (рис. 75, а, б). Расщепление мышцы сопровождается риском повреждения иннервирующей системы, так как при расщеплении мышцы на несколько фрагментов невозможно определить, имеет ли каждый фрагмент достаточную иннервацию. Для предотвращения нарушения иннервации нужно закончить рассечение мышцы на расстоянии 1,8-2 см от скуловой дуги.

210

Рис. 75. Схема транспозиции жевательной мышцы и мышц лица.

а-транспозиция целой жевательной мышцы; б-транспозиция передней порции жевательной мышцы; в-транспозиция медиальной порции лобной мышцы; г-транспозиция височной мышцы по Фрейлингеру: 1-жевательная мышца, 2-лобная мышца, 3-височная мышца, 4-икроножный нерв.

211

14*

При коротких лоскутах их удлиняют в основном фасциальными полосками.

Ценность транспозиции жевательной мышцы, однако, весьма относительна, так как восстановленные движения парализованной стороны лица являются несинхронными (мышца остается иннервированной тройничным нервом) и возникают лишь при приеме пищи и сжимании зубов. Для получения относительно удовлетворительных функциональных результатов необходимо научить больных пользоваться мышечным трансплантатом с помощью определенного комплекса ЛФК. Движения все же остаются несимметричными, так как часть мышцы остается в своем первоначальном ложе и направление линии ее сокращения не совпадает с направлением движения здоровой стороны лица при улыбке.

Транспозиция грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Используется в основном у больных с синдромом Мебиуса в тех случаях, когда имеется атрофия регионарных жевательных мышц. Для транспозиции используют грудинную порцию мышцы, конец которой раздваивают и подшивают к тканям угла рта.

Транспозиция лобной мышцы. Используется для оживления парализованной брови и подъема верхнего века. Методика заключается в транспозиции части лобной мышцы со здоровой стороны на парализованную (рис. 75, в).

Другие методы. Помимо перечисленных мышц, в мировой практике были использованы и другие мышцы с целью оживления различных частей парализованного лица. Двубрюшная мышца была использована для замещения мышц, опускающих нижнюю губу и угол рта. Использовали и подкожную мышцу шеи при лечении больных с синдромом Мебиуса и др.

Главными недостатками методики транспозиции регионарных мышц являются несинхронность и несимметричность полученных движений, возможность повреждения нерва при формировании лоскута и, следовательно, неудачный исход операции.

В 1976 гг. О. РгеПт§ег попытался частично решить эту проблему -достичь синхронности движений мышечного трансплантата. С этой целью он проводил предварительную денервацию донорской мышцы путем пересечения моторных нервов. На этом же этапе операции он выполнял перекрестно-лицевую' трансплантацию икроножного нерва, дистальный конец которого оставлял свободным на парализованной стороне лица. На втором этапе операции проводили транспозицию мышцы и ее нейроневро-тизацию с помощью ранее пересаженного нервного трансплантата (рис. 75, г). Как показала практика самого автора и других авторов, использовавших его методику, поставленная цель достигается не всегда, так как после пересечения даже двух-трех моторных нервов мышца все равно остается иннервированной своим первоначальным тройничным нервом, который и управляет ее движениями.

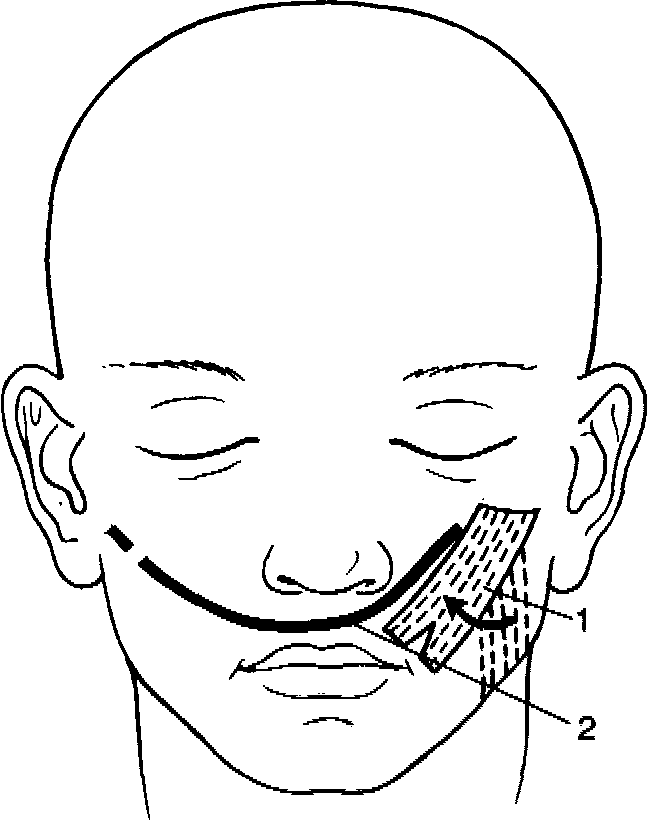

С целью достижения более выраженных функциональных результатов с помощью регионарных мышц нами была предложена методика двойной транспозиции жевательной мышцы.

Операцию проводят в два этапа. На первом этапе операции осуществляют транспозицию нижнего конца жевательной мышцы к углу рта и пере-крестно-лицевую трансплантацию икроножного нерва, дистальный конец которого остается свободным на парализованной стороне лица. Второй этап операции проводят после полной регенерации нервного трансплантата, что проверяется продвижением реверсного симптома Хофмана-Тинеля (перкуссия по ходу нервного трансплантата позволяет по ощущениям

212

Рис. 76. Схема двойной транспозиции жевательной мышцы, 1 - жевательная мышца; 2-икроножный нерв; 3-жевательный нерв.

пациента определить степень прорастания трансплантата),- примерно через 6-8 мес. Этап заключается в транспозиции верхнего конца мышцы (при этом достигается полная денервация мышцы) и сшивании жевательного нерва с нервным трансплантатом (рис. 76).

Синхронность движения при данной методике обеспечивается тем, что мышца получает нервные импульсы от здорового лицевого нерва, а симметричность- тем, что концы мышечного трансплантата оказываются фиксированными в желаемых точках. Полученные нами клинические результаты доказали преимущество данного метода по сравнению с предыдущими.

15.5.9. Свободная трансплантация мышц

После того как в 1976 г. К-. Нагп предложил методику свободной трансплантации фрагмента тонкой мышцы с немедленной реваскуляризацией и реиннервацией, была начата новая эра в хирургии лицевого нерва.

В настоящее время методика свободной трансплантации скелетных мышц является самой перспективной для лечения больных с лицевыми параличами большой давности. Она позволяет получить синхронные и симметричные движения лица, иногда в один операционный этап, без жертвования регионарных мышц с минимальными функциональными и косметическими нарушениями донорских участков.

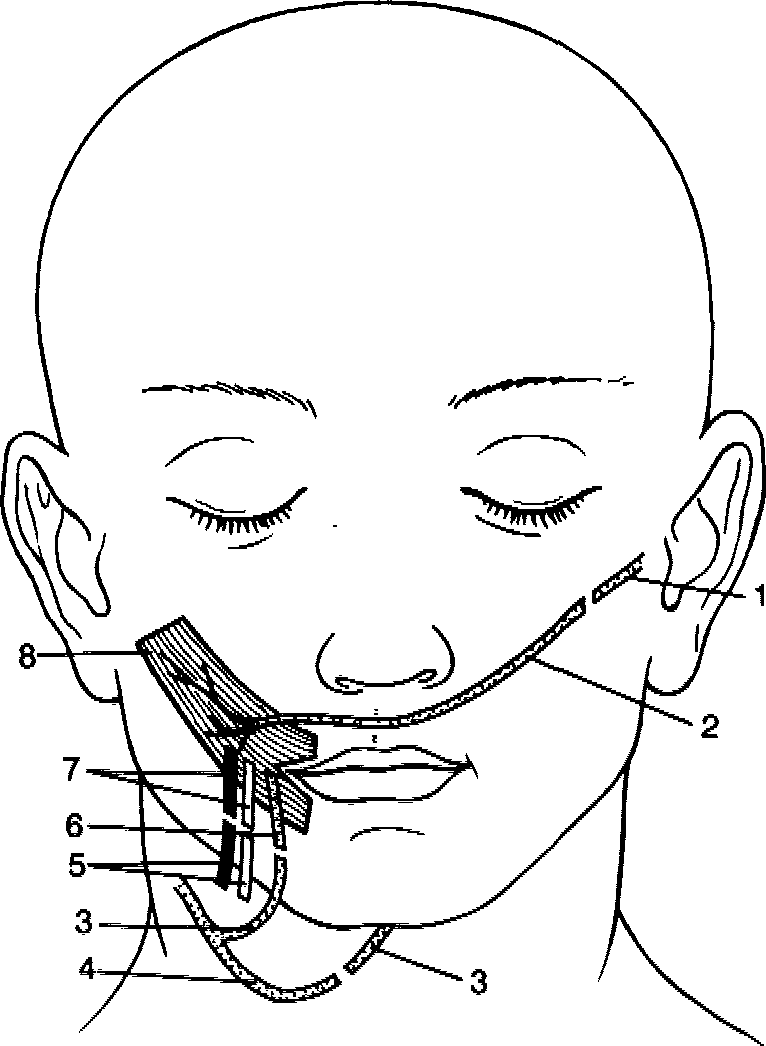

Аутотрансплантацию фрагмента тонкой мышцы по методике Харии осуществляют в два этапа. Первый этап операции заключается в ауто-трансплантации свободного икроножного нерва, один конец которого соединяют с веточками здорового лицевого нерва, иннервирующими крыло носа. Другой конец нервного трансплантата проводят подкожно и оставляют свободно на здоровой стороне лица после маркировки цветным нерассасывающимся шовным материалом (рис. 77, а). Второй этап операции проводят после продвижения симптома Хофмана-Тинеля до конца

213

Рис. 77. Схема трансплантации тонкой мышцы.

а-возможные варианты первого -папа операции- трансн-иппацин икроножною нерва:

б-второй этап операции: 1-икроножный нерв, 2 попсрхностные височные прюрия и вена. 3 сосудистый пучок тонкой мышцы, 4-тонкая мышца. 5 нерп. о [холящий к тонкой мышце.

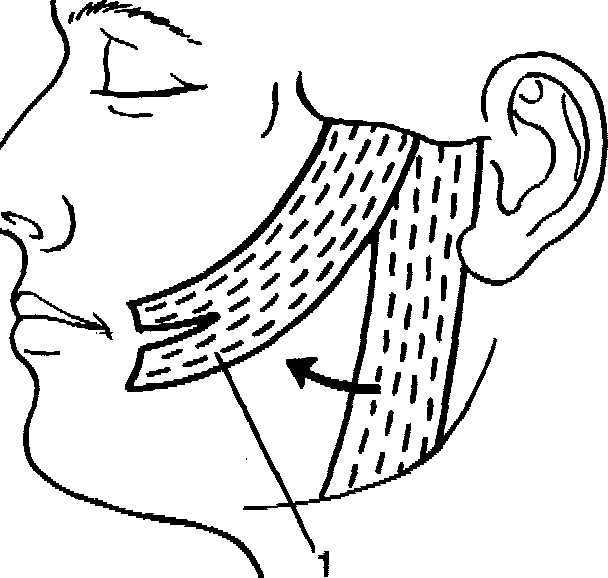

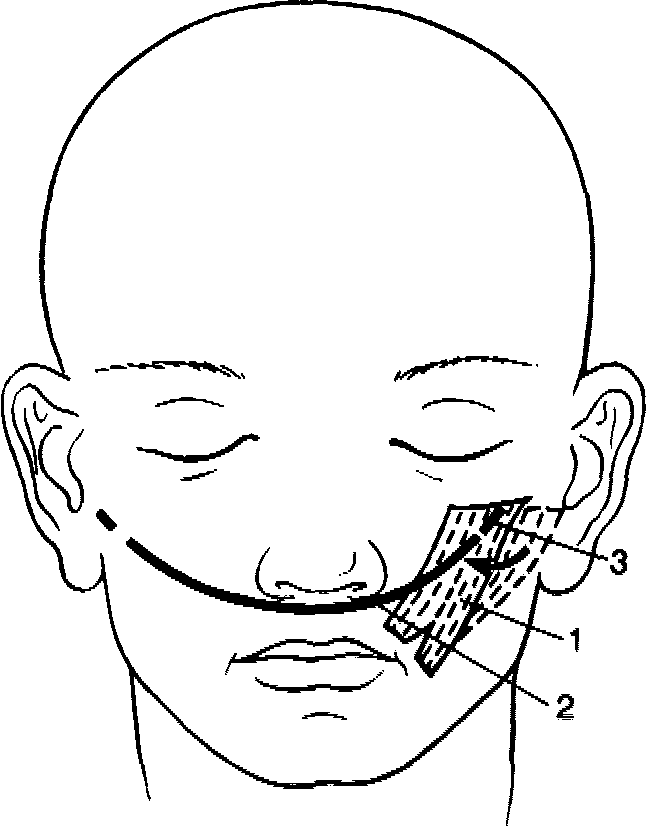

нервного трансплантата (через 6-8 мое), что свидетельствует о регенерации нервных аксонов, и заключается он в аутотрансплантации фрагмента гонкой мышцы, длина которого соответствует расстоянию между углом рта и скуловой ду1 ой здоровой стороны лица (7 9 см). Мышцу забирают на верхней нервно-сосудистой ножке, так как на 'лом участке она имеет наиболее адекватную фасцикулярную площадку (наибольшее число нервных аксонов на 1 см2 мышцы). Мышцу укладывают в подкожный туннель между углом рта и скуловой дугой на парализованной стороне лица таким образом, что нервно-сосудистая ножка оказывается на ее поверхности. Это позволяет наблюдать за пульсацией сосудов в ближайшем послеоперационном периоде. Нижний конец мышцы расщепляют на две част и, фиксируют к тканям губ и угла рта. Реваскуляризацию мышцы проводят за счет височных сосудов, а нерв сшивают с нервным трансплантатом (рис. 77, б).

Помимо чистого варианта данного метода, в практике применяют и различные модификации. Одна из них проведение операции в один ')тап. Этот вариант был применен ]. М1со1а1 (1985). А. Nе1•оЬеуеV и Тк. СИеш^ауа (1995). Реиннервацию мышцы при данной методике проводят за счет подъязычного нерва, а реваскуляризацию лицевыми сосудами. Перекрестие-лицевой трансплантат используют для цейроневротизации мышцы с целью получения синхронности движения. Целость донорского подъязычного нерва восстанавливают соединением его дисталыюго конца с нисходящей ветвью подъязычного нерва (рис. 78). На рис. 79 показаны функциональные результаты данного метода.

Помимо тонкой мышцы, в мировой практике в качестве донорской были использованы и другие-малая грудная, передняя зубчатая, широчайшая мышца спины. Последняя имеет определенные преимущества: она технически доступна, имеет достаточную длину сосудистой ножки, длина мы-

214

1-щечная ветвь лицевого нерва; 2-икроножный нерв; 3-подъязычный нерв; 4-шейная петля; 5-лицевые артерия и вена; 6-нерв, отходящий к тонкой мышце; 7-сосудистый пучок тонкой мышцы; 8-тонкая мышца.

шечного нерва (до 12-14 см) позволяет соединить его с веточками щечной ветви здорового лицевого нерва на противоположной стороне лица в один этап.

15.5.10. Методы коррекции век

В мировой практике были использованы различные варианты методов коррекции век, установление сложной танталовой сетчатой структуры внутрь верхнего века, имплантация грузиков в верхнее веко из свинца и золота, имплантация спирали, ножки которой соединены по типу

латинской буквы ^, имплантация силиконовой резинки и проволок из различных металлов.

При анализе результатов установлено, что полного смыкания век удается достичь не во всех случаях: металлические проволочки и пружинки со временем теряют эластичность, иногда смещаются с места прикрепления; вокруг металлических грузиков и проволок образовываются фиброзные капсулы, которые могут привести к грубым деформациям век; проволоки могут прорезаться сквозь тонкие ткани век и др.

С современной точки зрения, статические методы коррекции нижнего века дают лучшие результаты, чем любые динамические методы коррекции верхнего века, так как доказано, что закрывание глаза на 85% обеспечивается верхним веком и на 15%-нижним. Поэтому статическое подвешивание нижнего века на фасциальной полоске оказывается достаточным для полного смыкания глазной щели.

15.5.11. Статические методы коррекции лица

Статические методы коррекции применяют в тех случаях, когда по определенным причинам (тяжелая сопутствующая патология, старческий возраст пациентов, влияющий на регенерацию нерва и мышц и др.) не показано лечение динамическими методами.

Статические методы применяют также для устранения остаточной асимметрии при парезах мышц и после неудачных исходов других операций.

Выполнение обычной операции устранения морщин даже с использованием подвешивания на поверхностной фасции лица у больных с лицевыми параличами малоэффективно. Это объясняется тем, что в связи с частичной атрофией подкожной мышцы шеи нарушается ее единство с фасцией.

215

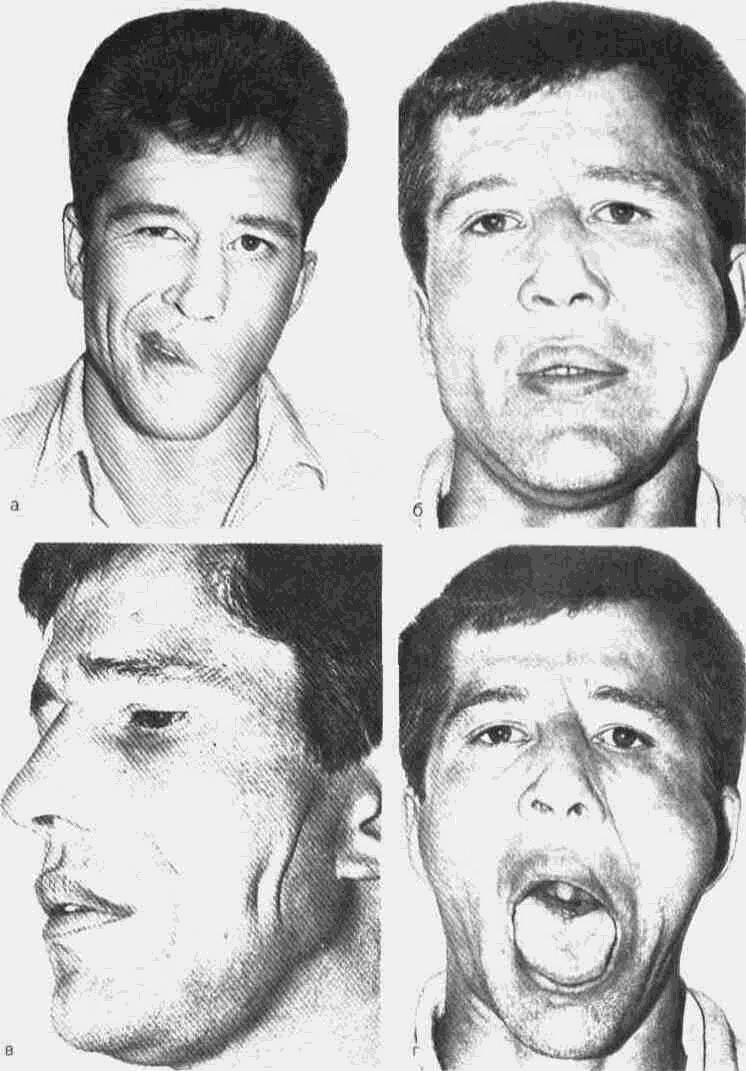

Рис. 79. Паралич Белла.

а улыбка пациента до операции; б-улыбка через Х мое после операции: и - амплитуда сокращения мышечного трансплантата; г-степень гемиатрофии языка.

216

Проведение подобной операции имеет смысл лишь у больных с парезами или частичными параличами лица.

Наиболее распространенным методом статической коррекции парализованного лица является подвешивание его отдельных частей с помощью сухожильных или фасциальных полосок. Считается, что при хорошей фиксации сухожильные трансплантаты меньше растягиваются, чем фас-циальные. Однако в клинической практике наиболее часто применяют трансплантаты бедренной фасции, так как она технически доступна и ее размеры позволяют провести подвешивание угла рта, брови и нижнего века одновременно.

При подвешивании угла рта и тканей губ выполняют два разреза:

в предушной области- по типу операции «устранение морщин» и в области носогубной складки. Один конец фасции фиксируют к надкостнице скуловой дуги, а другой расщепляют на две части и под нужным натяжением фиксируют к тканям угла рта и губ. Избытки тканей на уровне носогубной складки, в височно-скуловой и предушных областях иссекают.

При подвешивании нижнего века выполняют два разреза длиной 0,5-1 см на уровне наружного края глазницы и боковой поверхности основания носа. Образуют подкожный туннель по краю нижнего века и соединяют разрезы. В туннель помещают фасцию и ее концы фиксируют к надкостнице под нужным натяжением.

Подвешивание брови проводят через разрез по ее верхней границе. Затем фиксируют две-три фасциальные полоски к надкостнице лобной кости на уровне брови и бугра лба.

15.5.12. Операции на здоровой стороне лица

В ряде случаев хирургическая коррекция лицевого паралича необходима не только на парализованной, но и на здоровой стороне лица. Асимметрия лица может быть нивелирована путем уменьшения мышечной активности на здоровой стороне лица. После выявления наиболее активных мышц на здоровой стороне они могут быть рассечены (миотомия) или могут быть пересечены моторные нервы (невротомия). Для уменьшения вероятности регенерации лучше резецировать часть мышцы (миоэктомия) или нерва (нервэктомия). Нервы также могут быть инфильтрированы спиртом.

Перечисленные операции обычно выполняют под местной анестезией внутриротовым доступом.