- •1. Общие сведения о практике

- •1.1. Цель и задачи практики

- •1.2. Организация учебной практики

- •1.3. Правила внутреннего распорядка

- •1.4. Обязанности студентов и бригадира

- •1.5. Правила обращения с геодезическими приборами

- •2. Осмотр и поверки геодезических приборов

- •3. Полевые и камеральные работы

- •3.1. Тахеометрическая съемка

- •3.1.1. Приборы и принадлежности:

- •3.1.2. Полевые работы

- •3.1.2.1. Плановое и высотное обоснование

- •3.1.2.2. Рекогносцировка участка

- •3.1.2.3. Измерение углов

- •3.1.2.4. Измерение сторон

- •3.1.2.5. Привязка теодолитного хода к пунктам опорной геодезической сети

- •3.1.3. Обработка результатов измерений

- •3.1.4. Производство тахеометрической съемки

- •3.1.5. Обработка материалов съемки

- •3.1.6. Определение площади участка съемки

- •3.2. Геодезические работы на трассе сооружения линейного типа

- •3.2.1. Приборы и принадлежности:

- •3.22. Полевые работы

- •3.2.2.1. Рекогносцировка трассы

- •3.2.2.2. Измерение углов трассы

- •3.2.2.3. Линейные измерения. Разбивка пикетажа и поперечников

- •3.2.2.4. Разбивка главных точек кривой

- •3.2.2.5. Вынос пикетов на кривую

- •3.2.2.6. Ориентирование трассы по истинному меридиану

- •3.2.2.7. Нивелирование трассы и поперечников

- •3.2.3. Камеральные работы

- •3.2.3.1. Обработка полевых материалов

- •3.2.3.2. Построение плана трассы

- •3.2.3.3. Построение продольного и поперечного профилей

- •3.3. Нивелирование поверхности

- •3.3.2. Рекогносцировка участка местности

- •3.3.3. Разбивка сетки квадратов и съемка ситуации

- •3.3.4. Нивелирование поверхности

- •3.3.5. Вычисление высот связующих и промежуточных точек

- •3.3.6. Составление плана участка местности

- •4. Инженерно-геодезические задачи

- •4.1. Прокладка на местности контрольного хода

- •4.2. Вынос проекта инженерного сооружения в натуру

- •4.3. Вынос в натуру проектных отметок

- •4.3.1. Забивка кола под заданную проектную отметку

- •4.3.2. Передача отметки на дно котлована

- •4.3.3. Передача отметки на монтажный горизонт сооружения

- •4.4. Вынос в натуру линии с проектным уклоном нивелиром, теодолитом и с помощью визирок

- •4.4.1. Разбивка линии заданного уклона с помощью нивелира

- •4.4.2. Разбивка линии заданного уклона с помощью теодолита

- •4.4.3. Разбивка линии заданного уклона с помощью визирок

- •4.5. Определение высоты недоступного предмета

- •4.6. Детальная разбивка железнодорожных кривых

- •Список литературы

4.3. Вынос в натуру проектных отметок

4.3.1. Забивка кола под заданную проектную отметку

Преподавателем задается проектная отметка (Нпр.) и место, где должна быть решена эта задача. Вынос проектной отметки производится относительно рабочего репера с известной высотой.

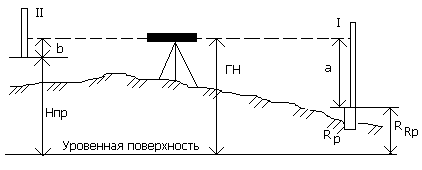

Нивелир устанавливают посередине между репером Rp и местом, куда требуется вынести проектную отметку (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Схема выноса проектной отметки в натуру

Взяв отсчет "а" по черной стороне рейки I, установленной на репере, вычисляют высоту горизонта нивелира (отметку луча визирования):

![]() ,

,

где НRp – высота репера. По возможности, ГН определяют с контролем от двух ближайших реперов.

Отняв от высоты горизонта прибора заданную проектную отметку, находят отсчет:

![]() ,

,

который должен быть на рейке II, чтобы ее пятка оказалась на уровне проектной отметки. Для закрепления отметки забивается кол на такую глубину, чтобы отсчет по рейке II на нем установленной, был равен величине b. На стене, опалубке, столбах проектную отметку закрепляют краской.

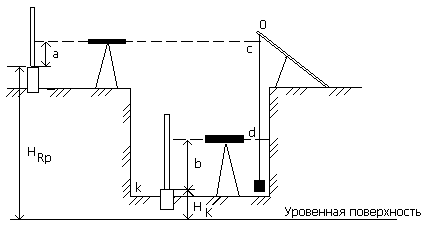

4.3.2. Передача отметки на дно котлована

На кронштейне (рис. 4.4), установленном на краю котлована, подвешивают рулетку (ленту) с грузом, обеспечивающим натягивание. Между репером Rp и рулеткой устанавливают нивелир и берут отсчет "а" по черной стороне рейки, поставленной на репер, и с – по рулетке. С помощью другого нивелира, установленного в котловане, берут отсчет "d" по рулетке и "b" по рейке, поставленной на кол, забитый в дно котлована. Если ноль рулетки наверху, то отсчет "d" больше "с". И тогда отметка верха кола в котловане в точке "к" определится по формуле:

![]() .

.

Рис. 4.4. Схема передачи отметки на дно котлована

В отсчеты по рулетке должны быть внесены поправки за ее температуру и компарирование.

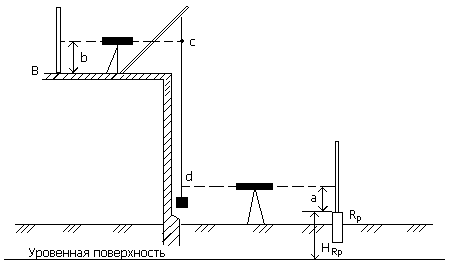

4.3.3. Передача отметки на монтажный горизонт сооружения

Аналогично предыдущему случаю используют подвешенную с небольшим натяжением рулетку (рис. 4.5). Нивелиром, установленным на исходном горизонте, берут отсчет "а" по рейке, стоящей на репере, и отсчет "d" по рулетке. С помощью нивелира на определяемом (монтажном) горизонте берут отсчеты "с" по рулетке и "b" по рейке, установленной в точке "В", отметку которой определяют. Тогда исходная отметка точки "В" будет:

![]() .

.

Рис. 4.5. Схема передачи отметки на этаж

4.4. Вынос в натуру линии с проектным уклоном нивелиром, теодолитом и с помощью визирок

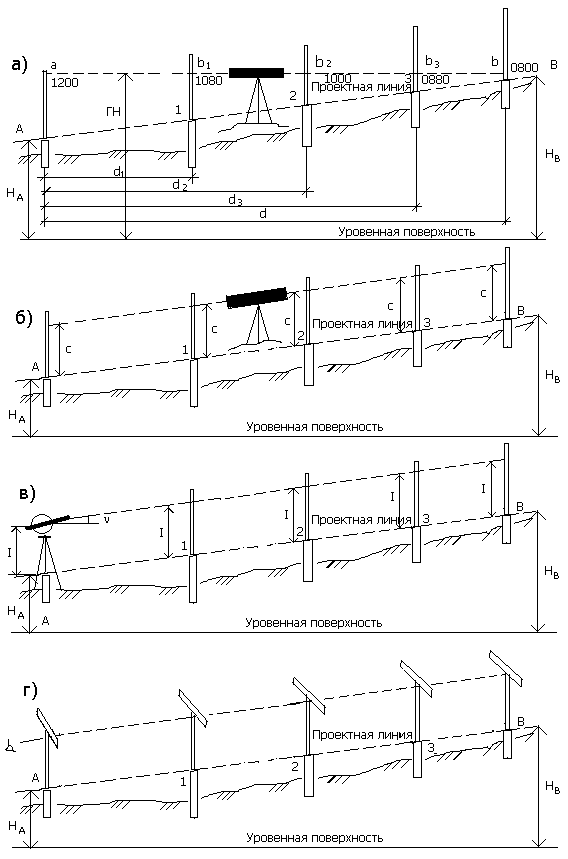

Во всех этих случаях должны быть известны величина проектного уклона i, положение исходной точки А (рис.4.6), направление створа и длина линии d с разбивкой ее на участки (по указанию преподавателя).

4.4.1. Разбивка линии заданного уклона с помощью нивелира

Горизонтальным лучом визирования. Проектную отметку НВ конечной точки В вычисляют по формуле:

![]()

и выносят ее в натуру с помощью нивелира, как было сказано выше. При этом отметка горизонта нивелира определяется по формуле:

![]() ,

,

где а – отсчет по черной стороне рейки на исходной точке А. Отсчет по рейке на точке В определяют по формуле:

![]() .

.

Отметку точки В фиксируют на местности верхним срезом кола, забиваемого на такую глубину, чтобы отсчет по рейке был равен "b" (рис. 4.6, а).

Промежуточные точки 1, 2, 3….к, выносят по их отстояниям d1, d2, d3,..., dk от начальной точки и вычисляют соответствующие отсчеты на рейках по формуле:

![]() ,

,

где b – отсчет по рейке в данной точке; а – отсчет по рейке в начальной точке, i – заданный уклон, d – расстояние от начальной точки до данной. Знак "плюс" берется при отрицательном уклоне, а знак "минус" – при положительном.

Пример. Пусть требуется разбить линию длиной 100 м с уклоном i = +0,004, поделенную на участки d1, d2, d3,d4, соответственно равные 30, 50, 80 и 100 м (рис 4.6, а) и НА = 50,00 м.

От начальной точки А на линию А–В в указанных точках забиваются колья так, чтобы они располагались своими торцами несколько выше проектного положения.

Зная отметку исходной точки А и длину линии, вычисляют проектную отметку НВ конечной точки В:

![]()

и выносят ее в натуру. Для этого устанавливают нивелир посередине линии, наводят трубу на рейку, стоящую в начальной точке, и производят по ней отсчет "а", например равный 1200 мм (рис.4.6,а), и выносят отметку горизонта прибора:

![]() ,

,

тогда отсчет по рейке в точке "В" будет равен:

Рис. 4.6. Схемы разбивки линии заданного уклона: а) нивелиром;

б) наклонно установленным нивелиром; в) теодолитом; г) с помощью визирок

![]() .

.

Отсчеты

по рейкам на всех остальных точках

рассчитываются по формуле: ![]() .

.

В нашем примере отсчеты на последующих точках от начала должны убывать.

Так отсчеты в точках 1, 2, 3 и В соответственно должны быть равны 1080, 1000, 0880, 0800 мм.

Следовательно, колышки в каждой точке забиваются настолько, чтобы отсчеты по рейке были равны вычисленным.

Наклонным лучом визирования

При малых уклонах ускорение работы достигается установкой нивелира в наклонное положение (рис. 4.6,б). Нивелир ставят как можно ближе к проектной линии так, чтобы два его подъемных винта располагались по направлению, ей параллельному. Действуя подъемными винтами, наклоняют нивелир, добиваясь, чтобы отсчеты по рейкам, установленным на кольях, закрепляющих концы проектной линии, были одинаковы. Устанавливают рейку в любой точке створа АВ и, поднимая или опуская ее, добиваются, чтобы отсчет был равен отсчету на конечных точках. Эту линию закрепляют кольями, забивая их на соответствующую глубину.