- •1. Общие сведения о практике

- •1.1. Цель и задачи практики

- •1.2. Организация учебной практики

- •1.3. Правила внутреннего распорядка

- •1.4. Обязанности студентов и бригадира

- •1.5. Правила обращения с геодезическими приборами

- •2. Осмотр и поверки геодезических приборов

- •3. Полевые и камеральные работы

- •3.1. Тахеометрическая съемка

- •3.1.1. Приборы и принадлежности:

- •3.1.2. Полевые работы

- •3.1.2.1. Плановое и высотное обоснование

- •3.1.2.2. Рекогносцировка участка

- •3.1.2.3. Измерение углов

- •3.1.2.4. Измерение сторон

- •3.1.2.5. Привязка теодолитного хода к пунктам опорной геодезической сети

- •3.1.3. Обработка результатов измерений

- •3.1.4. Производство тахеометрической съемки

- •3.1.5. Обработка материалов съемки

- •3.1.6. Определение площади участка съемки

- •3.2. Геодезические работы на трассе сооружения линейного типа

- •3.2.1. Приборы и принадлежности:

- •3.22. Полевые работы

- •3.2.2.1. Рекогносцировка трассы

- •3.2.2.2. Измерение углов трассы

- •3.2.2.3. Линейные измерения. Разбивка пикетажа и поперечников

- •3.2.2.4. Разбивка главных точек кривой

- •3.2.2.5. Вынос пикетов на кривую

- •3.2.2.6. Ориентирование трассы по истинному меридиану

- •3.2.2.7. Нивелирование трассы и поперечников

- •3.2.3. Камеральные работы

- •3.2.3.1. Обработка полевых материалов

- •3.2.3.2. Построение плана трассы

- •3.2.3.3. Построение продольного и поперечного профилей

- •3.3. Нивелирование поверхности

- •3.3.2. Рекогносцировка участка местности

- •3.3.3. Разбивка сетки квадратов и съемка ситуации

- •3.3.4. Нивелирование поверхности

- •3.3.5. Вычисление высот связующих и промежуточных точек

- •3.3.6. Составление плана участка местности

- •4. Инженерно-геодезические задачи

- •4.1. Прокладка на местности контрольного хода

- •4.2. Вынос проекта инженерного сооружения в натуру

- •4.3. Вынос в натуру проектных отметок

- •4.3.1. Забивка кола под заданную проектную отметку

- •4.3.2. Передача отметки на дно котлована

- •4.3.3. Передача отметки на монтажный горизонт сооружения

- •4.4. Вынос в натуру линии с проектным уклоном нивелиром, теодолитом и с помощью визирок

- •4.4.1. Разбивка линии заданного уклона с помощью нивелира

- •4.4.2. Разбивка линии заданного уклона с помощью теодолита

- •4.4.3. Разбивка линии заданного уклона с помощью визирок

- •4.5. Определение высоты недоступного предмета

- •4.6. Детальная разбивка железнодорожных кривых

- •Список литературы

3.3.2. Рекогносцировка участка местности

Для выполнения задания необходимо выбрать участок местности с некрупными формами рельефа, оценить возможность разбить сетку квадратов и произвести геометрическое нивелирование.

3.3.3. Разбивка сетки квадратов и съемка ситуации

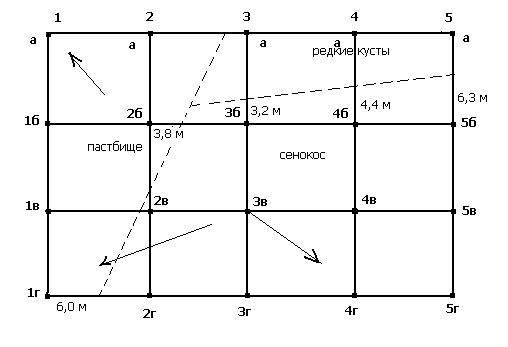

Стороны квадратов намечают длиной от 100 м и до 4-5 метров в зависимости от целей нивелирования. Часто длина стороны квадрата берется равной 20 или 10 м. Такая длина достаточна для планировки водоотвода. Объем работы (количество квадратов) назначается преподавателем в соответствии с рабочей программой практики. Последовательность разбивки рассмотрим на примере составления сетки из 12 квадратов со сторонами 10 м (рис. 3.9).

Разбивку осуществляют при помощи теодолита и 20-ти метровой ленты по принципу от общего к частному, т.е. строят внешний полигон 1а, 5а, 5г, 1г; а внутри него разбивают сетку квадратов.

Принято нумерацию вершин квадратов начинать с верхнего левого угла и заканчивать правым нижним углом.

В начальную точку 1а устанавливают теодолит, в точке 1а разбивают прямой угол со сторонами 1а-5а и 1а-1г.

Рис. 3.9. Разбивка сетки квадратов и съемка ситуации

Эти направления провешивают и откладывают 20-ти метровой лентой длины сторон квадратов. Получают точки 2а, 3а, 4а, 5а, 1б, 1в, 1г. Эти точки закрепляют колышками и сторожками, на которых подписывают номер точки и номер бригады. Точки обозначаются буквой и цифрой (2а). Переносят теодолит в точку 5а и разбивают прямой угол 5а и 5г и откладывают в створе лентой длины сторон квадратов, так получают точки 5б, 5в и 5г, которые закрепляют и подписывают, как и предыдущие. Теодолит переносят в точку 5г, разбивают прямой угол, получают направление 5г–1г.

Теодолит устанавливают над вершиной угла 1а, приводят его в рабочее положение. При КЛ, открепив лимб, поворотом алидады устанавливают отсчет 0 и наводят на низ вехи в точке 5а, затем открепив алидаду, закрепив лимб, устанавливают отсчет на горизонтальном круге 90 . По команде исполнителя перемещают визирный знак в точке 5г перпендикулярно визирному лучу до тех пор, пока изображение знака не совместится с вершиной биссектора.

При выполнении этой операции исполнителю необходимо помнить, что зрительная труба передает изображение перевернутым. Поэтому при положении визирного знака слева от вертикальной нити команду на смещение знака надо подавать “влево” (например, поднимать левую руку). Полученную точку закрепляют временным знаком (шпилькой). Для исключения коллимационной погрешности теодолита аналогичные операции повторяют при другом положении вертикального круга (КП). За окончательное положение точки принимают середину отрезка Вл Вп.

Откладывают в створе лентой длины сторон квадратов, так получают точки 4г, 3г, 2г, 1г, их закрепляют и подписывают, как и предыдущие. Теодолит переносят в точку 1г, в которой разбивают прямой угол 5г, 1г, 1а; направление 1г – 1а провешивают и откладывают лентой длины сторон квадрата; закрепляют точки 1в, 1б, 1а. После разбивки внешнего полигона 1а, 5а, 5г, 1г осуществляют контроль.

Измеряют

угол 1а, 5а, 1г. Угловая невязка не должна

превышать ![]() ;

измеряют длину линии 1г, 1а. Линейная

невязка должна быть не более 1:1000 периметра

внешнего полигона.

;

измеряют длину линии 1г, 1а. Линейная

невязка должна быть не более 1:1000 периметра

внешнего полигона.

Разбивка квадратов внутри внешнего полигона производится промерами с вехи на веху в створах 2а – 2г; 3а – 3г; 4а – 4г. Вешение линий производится “на глаз”, откладывая на каждой из указанных линий длину стороны квадрата, получают вершины квадратов внутри внешнего полигона, которые обозначают колышками-точками и сторожками. Например точка К имеет обозначение 3б. Отмечают характерные точки рельефа (плюсовые точки), находящиеся как на сторонах квадратов, так и внутри их, кольями; указывают стрелками направление скатов. Для выявления грубых ошибок в длинах при измерении и построении отрезков целесообразно применить нитяной дальномер, который с достаточной степенью точности позволит оценить результаты измерений и построений.

Одновременно с разбивкой сетки квадратов на местности ведется съемка подробностей способом перпендикуляров, створов, линейных засечек, используя рулетку.

Результаты съемки ситуации заносят в абрис, который ведется на листе бумаги в масштабе, например 1:200.

Топографический план небольшого участка местности составляют в условной системе координат, сетку квадратов ориентируют по магнитному меридиану, визируя на точку 5а, производят отсчет по горизонтальному кругу, который будет являться магнитным азимутом.