- •Назначение и виды габаритов. Междупутья на перегонах и на станциях.

- •Понятие о трассе линии. План жд линии и его элементы.

- •Элементы круговой кривой, понятие об их расчете.

- •Продольный профиль линии. Крутизна и длина уклонов.

- •Нормальный и сокращенный профили пути, их назначение и масштабы. Данные для их составления.

- •Назначение земляного полотна, требования к нему. Виды поперечных профилей.

- •Поперечные профили насыпей. Приведите поясняющий рисунок.

- •Поперечные профили выемок. Приведите поясняющий рисунок.

- •Деформация и разрушения земляного полотна.

- •Деформации основной площадки земляного полотна

- •Иссо, назначение и виды.

- •Рельсы: назначение и требования к ним, стандартная длина, укороченные рельсы. Бесстыковой путь.

- •Рельсовые опоры: назначение, виды, типы шпал и требования к ним.

- •Рельсовые стыки и стыковые скрепления. Угон пути и противоугонные устройства.

- •Балластный слой: назначение, материал и требования к нему.

- •Особенности устройства ходовых частей подвижного состава, влияющие на устройство колеи. Содержание рельсовой колеи в прямых участках.

Балластный слой: назначение, материал и требования к нему.

Балластный слой — один из важнейших элементов верхнего строения железнодорожного пути. Он обеспечивает устойчивость пути под воздействием поездных нагрузок и изменяющихся температур.

Назначение балластного слоя:

воспринимать давление от шпал и распределять его практически равномерно на возможно большую площадь земляного полотна;

обеспечивать стабильное положение рельсошпальной решетки в процессе эксплуатации;

обеспечивать возможность выправки пути в профиле и плане за счет балластного слоя;

отводить воду из балластной призмы и с основной площадки земляного полотна, препятствовать переувлажнению и пересыханию верхнего слоя грунта земляного полотна, потере им несущей способности весной и пучению зимой;

смягчать удары от подвижного состава;

иметь низкую электропроводность, обеспечивающую нормальную работу электрических цепей.

К балластным материалам предъявляются следующие требования: быть твердыми, упругими, износоустойчивыми, морозостойкими.

Материал: Щебеночный балласт. Асбестовый балласт. Гравийный и гравийно-песчаный балласт.

Особенности устройства ходовых частей подвижного состава, влияющие на устройство колеи. Содержание рельсовой колеи в прямых участках.

Р ельсовой

колеей называют расстояние

между внутренними рабочими гранями

головок рельсов, измеренное

на 15 мм ниже поверхности катания (на

уровне контакта колеса с головкой

рельса). Основным условием при устройстве

рельсовой колеи является

обеспечение безопасности движения

поездов с установленными скоростями.

Устройство рельсовой колеи, ее размеры

и величины допускаемых отклонений от

норм зависят от устройства ходовых

частей подвижного состава

и, в свою очередь, влияют на их конструкцию,

размеры и допуски. Особенности ходовых

частей подвижного состава следующие:

ельсовой

колеей называют расстояние

между внутренними рабочими гранями

головок рельсов, измеренное

на 15 мм ниже поверхности катания (на

уровне контакта колеса с головкой

рельса). Основным условием при устройстве

рельсовой колеи является

обеспечение безопасности движения

поездов с установленными скоростями.

Устройство рельсовой колеи, ее размеры

и величины допускаемых отклонений от

норм зависят от устройства ходовых

частей подвижного состава

и, в свою очередь, влияют на их конструкцию,

размеры и допуски. Особенности ходовых

частей подвижного состава следующие:

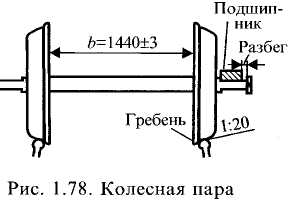

наличие у колес гребней (рис. 1.78);

глухая насадка колес на ось;

постоянство расстояний между внут ренними гранями колес;

параллельность осей;

коничность поверхности катания.

Гребни необходимы для того, чтобы направлять движение колес по рельсу и препятствовать сходу.

Глухая насадка колеса на ось, при которой колесо вращается вместе с осью, исключает износ ступицы колеса и подступичной части оси и благодаря этому не допускается наклонное положение колеса, опасное для движения.

Постоянство расстояний между внутренними гранями колес всех осей необходимо для обеспечения безопасности движения подвижного состава по колее. Расстояние между рельсовыми нитями колеи постоянно и составляет 1520 мм. При такой ширине колеи расстояние между внутренними гранями колес составляет 1440 мм с допусками ±3 мм и называется насадкой. Для подвижного состава, следующего в поездах со скоростями более 140 км/ч, допуски +3, -1 мм. Параллельность осей необходима для избежания перекоса осей и провала колес внутрь колеи. Для обеспечения параллельности оси объединяют жесткой рамой. Расстояние между крайними осями, остающимися параллельными при движении как в прямых, так и в кривых участках пути, называют жесткой базой экипажа. Расстояние между крайними осями экипажа — полной колесной базой

Чем длиннее жесткая база, тем сложнее движение экипажа в кривых. Для облегчения вписывания в кривые вагоны, тепловозы и электровозы при количестве осей больше трех, располагают на тележках, объединяющих две или три оси. Жесткой базой экипажа будет расстояние между крайними осями тележки (см. рис. 1.79). Коничность поверхности катания обеспечивает более равномерный износ колес и головки рельса вследствие поперечных перемещений колеса при вилянии экипажа с коническими колесами в прямых участках пути. Колесо катится по рельсу преимущественно частью поверхности катания с наклоном 1:20, которая поэтому изнашивается значительно больше, чем часть, имеющая наклон 1:7 (пис. 1.80). При однообразном наклоне поверхности в 1:20 неравномерность износа привела бы к быстрому образованию местного седлообразного износа (желоб). Проход по крестовине, переход с рамного рельса на остряк и обратно при наличии желобчатого износа колес сопровождается резкими толчками и ударами. Наклон в 1:7 способствует равномерному износу поверхности катания. На рис. 1.80 показано пунктиром и препятствует желобчатому износу. Наклон 1:7 и фаска 6:6 создают также благоприятные условия для перекатывания колеса с прижатого остряка на рамный рельс и обратно.