- •Оглавление

- •Примеры законов распределения дискретных случайных величин

- •1. 1. Биномиальное распределение (биномиальный закон распределения)

- •1. 2. Распределение Пуассона

- •Геометрическое распределение

- •1.4. Гипергеометрическое распределение

- •Некоторые важные для практики распределения непрерывных случайных величин.

- •2.1. Равномерное распределение (закон равномерного распределения – закон равномерной плотности).

- •2.1.1. Примеры равномерного распределения

- •2.2. Показательное распределение

- •2.3. Нормальное распределение

- •Теоремы о математическом ожидании и дисперсии.

- •Моменты.

- •Многомерные функции распределения.

- •Моменты двумерного случайного вектора. Коэффициент корреляции

- •Предельные теоремы теории вероятностей.

- •8.1. Закон больших чисел

- •2) Неравенство Чебышева.

- •8.1.1.Сходимость по вероятности.

- •8.1.2. Неравенство Чебышева

- •8.2 Теоремы Чебышева

- •8.3. Закон больших чисел для разных условий опыта (теорема Маркова)

- •1. Теорема Бернулли. (простейшая форма закона больших чисел)

- •2. Теорема Пуассона

- •8.4. Примеры использования закона больших чисел при решении задач

- •8.5. Центральные предельные теоремы

8.5. Центральные предельные теоремы

Центральные предельные теоремы доказывают, что закон распределения суммы неограниченного числа случайных величин с любыми законами распределения неограниченно приближается к нормальному. Центральные предельные теоремы – это теоремы, формулирующие условия возникновения норм закона распределения СВ.

Центральная предельная теорема.

Как и закон больших чисел, она имеет ряд форм. Во всех формах закона больших чисел устанавливается факт сходимости по вероятности каких-то СВ к постоянным, не случайным – при увеличении n-числа опытов или числа наблюдаемых СВ.

Другая группа предельных теорем определяет условия возникновения нормального распределения (закона Гаусса).

Центральная предельная теорема в различных её формах устанавливает условия, при которых возникает нормальное распределение и нарушение которых ведёт к распределению, отличному от нормального.

Различные формы центральной предельной теоремы различаются между собой условиями, накладываемыми на распределения образующих сумму случайных слагаемых . Чем жёстче эти условия, тем легче доказывается теорема; чем они шире, тем труднее доказательство.

Центральная предельная теорема для одинаково распределённых слагаемых.

Если

-

одинаково распределённые независимые

случайные величины, с математическое

ожидание

и

дисперсией ![]() ,

то их сумма

,

то их сумма ![]()

при

достаточно большом n имеет

приближенно нормальное распределение

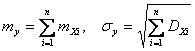

с параметрами ![]() и

и ![]()

Теорема Ляпунова

Пусть

-

независимые случайные величины с мат.

ожиданиями ![]() и

дисперсиями

и

дисперсиями ![]() ,

причём при

,

причём при ![]() выполняется

ограничение:

выполняется

ограничение:

,

,

где ![]()

А.М.

Ляпунов показал, что при n→∞

закон распределения СВ ![]() (2)

неограничено приближается к

нормальному. Смысл условия состоит в

том, чтобы в сумме (2) не было слагаемых,

влияние которых на рассеивание суммы

подавляюще велико по сравнению с

влиянием всех остальных, а также не

должно быть большого числа случайных

слагаемых, влияние которых на рассеивание

суммы исчезающе мало по сравнению с

суммарным влиянием остальных.

(2)

неограничено приближается к

нормальному. Смысл условия состоит в

том, чтобы в сумме (2) не было слагаемых,

влияние которых на рассеивание суммы

подавляюще велико по сравнению с

влиянием всех остальных, а также не

должно быть большого числа случайных

слагаемых, влияние которых на рассеивание

суммы исчезающе мало по сравнению с

суммарным влиянием остальных.

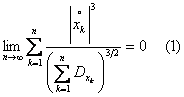

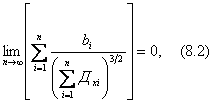

Ограничение может быть записано в следующем виде:

где ![]() ,

,

А.М.

Ляпунов показал, что СВ ![]() при

достаточно большом n имеет

приближенно нормальное распределение

с параметрами:

при

достаточно большом n имеет

приближенно нормальное распределение

с параметрами:

.

.

Смысл ограничения (8.2) в том, чтобы случайные величины были сравнимы по порядку своего влияния на рассеивание суммы.

Теорема Лапласа.

Исторически первой доказанной формой центральной предельной теоремы явилась теорема Лапласа, состоящая в следующем.

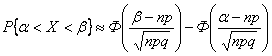

Если производится n независимых опытов, в каждом из которых события А появляется с вероятностью p, то при больших n справедливо приближённое равенство:

![]() ,

,

где ![]() -

число появления события А в n опытах, q=1-p;

-

число появления события А в n опытах, q=1-p;

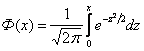

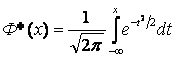

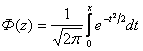

Ф(х)- функция Лапласа:

.

.

Или же теорема Лапласа формулируется следующим образом. Если производится n независимых опытов, в каждом из которых событие А имеет вероятность p, то при n→∞ закон распределения СВ X приближается к нормальному закону с параметрами:

m=np,

![]() (q=1-p).

(q=1-p).

На

основе этого можно вычислить

вероятность попадания величины X не

любой участок ![]() при

достаточно большом n:

при

достаточно большом n:

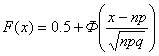

(8.5)

,

(8.5)

,

где Ф(х) – функция Лапласа.

Эта

формула называется интегральной формулой

Муавра-Лапласа (или же используется

функция Лапласа  ,

, ![]() ).

).

Формула Муавра-Лапласа применяется в тех случаях, когда q и p не малы:

![]() .

.

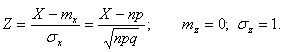

Вместо формулы (8.5) часто пользуются выражением для вероятности попадания на участок не самой СВ X, а нормированной величины:

При достаточно большом n

![]() при npq>>1

при npq>>1

Локальная предельная теорема Муавра – Лапласа.

Теорема Лапласа дает возможность приближенно находить вероятности значений СВ, распределённых по биномиальному закону при больших значениях параметра n. При этом вероятность p не должна быть ни слишком большой, ни слишком малой.

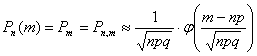

Вероятность m успехов

в n независимых

испытаниях ![]() приближенно

можно найти с помощью локальной формулы

Муавра – Лапласа:

приближенно

можно найти с помощью локальной формулы

Муавра – Лапласа:

при

n→∞

, где

при

n→∞

, где![]()

Формула применима при . Т.е. биномиальное распределение стремиться к нормальному с параметрами a=np и .

Практически можно судить о возможности замены биномиального распределения нормальным по тому, выполнены ли при данных n и p условия:

![]() ;

;

![]() .

.

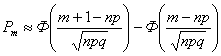

Если эти условия соблюдены, то можно вычислять вероятности

![]() ,

,

где F(x) - функция распределения нормального закона,

как приращение нормальной функции распределения на участке от m до m+1.

Через

функцию Лапласа функцию ![]() можно

выразить следующим образом:

можно

выразить следующим образом:

![]() ,

(8.6)

,

(8.6)

где  .

.

Подставляя в формулу (8.6) значения m=np и , получим

.

.

Вычисляя приращения этой функции на участке от m до m+1, получим:

,

если

,

если ![]() .

.