- •5.3 Усилительный каскад с общим эмиттером 43

- •1. Полупроводниковые приборы

- •Физические основы полупроводниковых приборов

- •Собственные и примесные полупроводники

- •1.3 Типы пробоев n – р – перехода

- •2. Полупроводниковые диоды

- •2.1 Классификация и маркировка

- •2.2 Выпрямительные диоды

- •2.3 Кремниевые диоды

- •2.3 Кремниевые диоды

- •2.4 Германиевые диоды

- •2.5 Арсеннид-галлиевые диоды.

- •2.6 Селеновые выпрямители

- •2.7 Импульсные диоды

- •2.8 Диоды Шотки

- •2.8.1 Выпрямительные диоды Шотки

- •2.9 Стабилитроны

- •2.10 Cтабисторы

- •2.11 Шумовые диоды

- •2.12 Туннельные диоды

- •2.13 Обращённые диоды

- •2.14 Варикапы

- •3. Транзисторы

- •3.1 Классификация и маркировка

- •3.2 Биполярные транзисторы

- •Схемы включения транзисторов

- •3.2.2 Схема с общим коллектором (эмиттерный повторитель)

- •3.2.3 Статические вах

- •3.2.4 Параметры транзистора в режиме малого сигнала

- •3.3 Полевые транзисторы

- •3.3.1 Полевые транзисторы с управляющим р – n переходом

- •3.3.2 Статические характеристики полевых транзисторов

- •3.3.3 Статические характеристики передачи

- •4. Тиристоры

- •4.1 Диодные тиристоры (динисторы)

- •4.2 Триодные тиристоры

- •5. Полупроводниковые устройства

- •5.1 Усилители

- •5.1.1 Усилительный каскад с общим эмиттером

- •5.1.2 Классы усиления

- •5.1.3 Способы задания рабочей точки покоя

- •5.1.4 Термостабилизация точки покоя

- •5.2 Схема с коллекторной термостабилизацией

- •5.2.1 Каскад с общим эмиттером при работе на переменном сигнале

- •5.2.2 Частотные искажения

- •5.2.3 Параметры усилительного каскада с общим эмиттером

- •5.3 Усилительный каскад с общим эмиттером

- •5.3.1 Временные диаграммы работы каскада с общим коллектором

- •5.3.2 Многокаскадное соединение усилителей

- •5.4 Усилитель мощности

- •5.4.1 Усилитель мощности в классе а, б

- •6. Генераторы

- •6.1 Генераторы с независимым возбуждением.

- •6.2 Генераторы с самовозбуждением (автогенераторы)

- •6.3 Генераторы синусоидальных колебаний

- •6.5 Стабилизация частоты автогенератора

- •6.6 Импульсные устройства, генераторы и формирователи импульсов

- •6.7 Виды и параметры импульсов:

- •6.7.1 Реальный импульс

- •6.7.2 Энергетические параметры импульсного сигала

- •6.8 Генераторы импульсов

- •7. Транзисторные ключи

- •7.1 Процессы переключения транзистора в ключе

- •7.1.1 Включение

- •7.2.2 Выключение

- •8. Импульсные устройства

- •8.1 Триггер

- •8.2 Мультивибратор

- •8.3 Одновибратор

- •9. Интегральные микросхемы

- •9.1 Общие положения (понятия)

- •10. Основы цифровой электроники

- •10.1 Первичные понятия алгебры Буля:

- •10.2 Оснoвные логические элементы

- •10.3 Основные тождества алгебры Буля

- •10.4 Представление логических элементов на основе базовых (на примере логического элемента «и – не»)

- •10.5 Схемотехника логических элементов

- •10.5.1 Элементы не в ттл – микросхемах

- •1 0.5.2. Реальная ячейка схемы ттл

- •10.5.3. Принцип работы элемента и-не.

- •1 0.5.4. Микросхемы с открытым коллектором.

- •10.5.5. Нагрузочная способность элемента ттл

- •10.6. Основы логических схем

- •10.6.1. Способы расчета логических схем

- •10.6.2. Комбинационные логические схемы

- •11 Цифровые микросхемы

- •11.1. Мультиплексор.-кп

- •11.2. Дешифраторы. –ид

- •11.2.1. Принцип действия

- •1 1.3. Шифраторы

- •11.4. Триггеры

- •11.4.1. Асинхронный rs триггер

- •11.4.2. Синхронный rs-триггер

- •11.4.6. Однотактный jk –триггер

- •11.4.7. Временные диаграммы работы

- •11.4.8. Двухтактные jk –триггеры или триггеры типа ms

- •11.5. Счетчики импульсов

- •11.5.1. Четырехразрядный асинхронный двоичный счётчик по модулю 16

- •1 1.5.2. Синхронный счётчик

- •11.5.3. Двоично-десятичный счётчик или счётчик по модулю десять

- •11.5.4. Вычитающие счётчики

- •1 1.5.5. Вычитающий счётчик с самоостановом

- •1 1.5.6. Реверсивный счётчик

- •11.6. Регистры

- •11.6.1. Параллельный регистр или регистр памяти

- •11.6.2 Регистр сдвига, кольцевой регистр

- •12 Арифметические устройства. Алу

- •12.1. Полусумматор

- •12.2. Полные сумматоры.

- •12.3 Параллельный сумматор многоразрядных чисел.

- •12.4. Вычитатели.

- •12.4.1. Использование сумматоров для вычитания

- •12.5. Суммирующее устройство последовательного действия или последовательный сумматор

- •12.6. Двоичное умножение

- •12.7. Сложение и вычитание чисел, представленных в дополнительном коде

- •12.7.1. Правила представления чисел в двоичном коде

- •1 2.8. Сумматор-вычитатель, работающий в дополнительном коде

- •13 Оперативные и постоянные запоминающие устройства.

- •1 3.2. Пример реализации элемента с тремя состояниями: 0, 1, z-состояния.

- •13.3. Постоянные запоминающие устройства пзу

- •13.4. Аналоговые интегральные микросхемы

- •14. Операционные усилители

- •14.1. Общие положения.

- •15. Принципы управления двигателем след. Св-ва п/п приб.

- •15.1 Режимы целесообразного управления по цепи якоря.

- •15.2 Широтно – импульсный преобразователь

- •18.2 Трехфазный управляемый выпрямитель

- •1 8.4. Однополюсный выпрямитель

- •18.5. Выпрямитель с нулевым выводом

- •1 8.3. Мостовой двухполупериодный выпрямитель

- •18.5.Фильтры

- •19.4 Пример системы вертикального управления

1. Полупроводниковые приборы

Физические основы полупроводниковых приборов

До 40-х годов в электронике использовались в основном два вида материалов: проводники и диэлектрики. Полупроводники фактически не использовались и их физические свойства не изучались. Хотя простейшие детекторы были использованы ещё в конце 19 – го века в опытах Попова. В 20 – х 30 – х годах появились медно-землистые и семновые выпрямители. В 30 – х 40 – х были изобретены термисторы и оротоэлементы и в 48 – ом году появился первый полупроводниковый транзистор этот год и считается началом полупроводниковой эры в электронике. Из курса квантовой физики известно, что электроны в атоме могут находиться на строго определённых энергетических уровнях. Энергетический уровень на котором электрон находится невозбуждённом состоянии называется валентным. С получением кванта энергии электрон переходит на более высокий энергетический уровень (разрешённый).

При образовании кристалла в результате взаимодействия атомов металлической решётки, энергетические уровни отдельных атомов разделяются на энергетические зоны.

Энергетические

зоны

Запрещённая

зона

Рис. 1.1. Энергетические

уровни атомов

У

диэлектриков

![]() ,

у полупроводников

,

у полупроводников

![]() .

У проводников запретная зона отсутствует.

.

У проводников запретная зона отсутствует.

Электронная проводимость материала определяется концентрацией электронов в зоне проводимости. У проводников эта концентрация высока и мало зависит от внешних воздействий. У полупроводников концентрация элементов в зоне проводимости сильно зависит от внешних воздействий. Поэтому с увеличением температуры концентрация электронов в зоне проводимости увеличивается следовательно его сопротивление уменьшается.

Собственные и примесные полупроводники

Собственные проводники – полупроводники не содержащие примесей.

В процессе облучения или других внешних воздействий на полупроводник происходит возбуждение атомов, при этом в валентной зоне остаётся свободный энергетический уровень, который называется дыркой. В этом случае говорят о генерации пары электрон – дырка.

Особенности собственных полупроводников:

При температуре равной относительному нулю все атомы полупроводника находятся в невозбужденном состоянии и концентрация носителей зарядов равна нулю.

При повышении температуры концентрация увеличивается, но концентрация электронов равна концентрации дырок.

В процессе создания полупроводников полупроводники возникающие с избыточной концентрацией электронов – (n – тип), а с избыточной дырочной концентрацией – (р – тип). Это достигается путём добавления примесей.

Полупроводник n – типа образуется при добавлении донорной примеси.

Рис. 1.2. Возникновение

примесной электропроводности

Валентные элементы атомов мышьяка образуют ковалентную связь с валентными элементами атомов кремния при этом остаётся один свободный электрон. Этот электрон находится вне валентной зоны и легко может перейти а зону проводимости.

Полупроводник p – типа образуется путём добавления акцепторной примеси. Атом гелия имеет три валентных элемента. Они образуют ковалентную связь с тремя атомами кремния, при этом остаётся свободным один энергетический уровень в валентной зоне.

Рис. 1.3. Возникновение

примесной дырочной электропроводности

Электронно-дырочный переход – это переход образуемый при соединении двух полупроводников разного типа проводимости.

Рис. 1.4. р–n

тип

Рис. 1.5. Энергетическая

диаграмма. Переход электронов

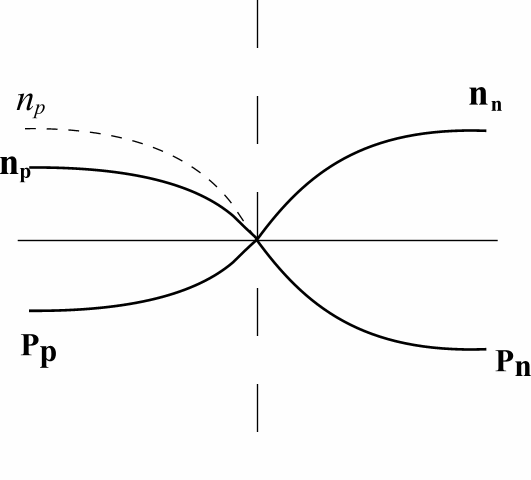

Под действием градиента концентрации электронов из n – области переходят в р – область. В результате в р – области на границе р – n перехода возникает объемный отрицательный заряд, а в n – области – объёмный положительный заряд. Взаимодействие этих зарядов создаёт диффузионное электрическое поле. Разность потенциалов возникающих на границе называется - контактной разностью потенциалов .

Рис. 1.6. Искривление

энергетической диаграммы

Наличие

диффузии электрического поля приводит

к искривлению энергетических диаграмм

n

– p

– перехода. Возникает потенциальный

барьер

![]() для основных носителей зарядов. Наступает

состояние равновесия.

для основных носителей зарядов. Наступает

состояние равновесия.

Если мы приложим к n – р – переходу прямое напряжение (“+”к р-обл. и “–“ к n-обл.), то внешнее электрическое поле будет направленно навстречу диффузионному. Это приведёт к уменьшению потенциального барьера. В результате основные носители зарядов смогут передвигаться через n – р – переход. В этом случае говорят об инжекции основных носителей зарядов.

Приложим обратное напряжение (“+” к n – обл.). В этом случае внешнее электрическое поле совпадает по направлению с диффузионным. При приложении обратного напряжения потенциальный барьер для основных носителей заряда увеличивается. Преодолеть его могут только электроны с большой энергией. В любой точке полупроводника, кроме примесной концентрации носителей заряда, существует и собственная концентрация носителей заряда. Для них обратное напряжение является прямым. В этом случае говорят об экстракции электронов неосновных носителей зарядов.

Для улучшения выпрямительных свойств n – р – перехода соединяемые области выполняют с разной концентрацией носителей зарядов.

Рис. 1.7. Графическая

реализация реального и идеального р-n

перехода

Область, имеющая более высокую концентрацию зарядов называют эмиттером, другую область называют базой.

Рис. 1.8. Вольт –

амперная характеристика идеального n

– р – перехода.

Основное отличие идеального n – р – перехода от реального наличие пробоев в обратной ветви ВАХ и небольшое падение напряжения на n – р – переходе при прямом включении.