- •1)Химические компоненты растительной клетки, их функциональная роль.

- •2)Мембраны цитоплазмы, хим. Состав, структура, функции.

- •3)Общие свойства и функции ферментов. Кинетика ферментативных реакций.

- •4)Механизмы поглощения вещества растительной клетки Поступление веществ в растительную клетку.

- •5)Физиологическая природа ответных реакций клетки на повреждающее воздействие и основанные на них тесты оценки состояния растения.

- •6)Культура клеток и тканей, использование в селекции, для оздоровления посадочного материала и для получения физиологически активных препаратов.

- •1)Свойства и роль воды в жизни растений.

- •2)Двигатели водного тока в растении.

- •3)Корневое давление, его размеры и физиологическая роль; зависимость корневого давления от внутренних и внешних факторов.

- •4)Транспирация, методы учета и зависимость от условий.

- •5)Физиология устьичных движений. Применение антитранспирантов при пересадке крупномерного материала.

- •1. Фотоактивное движение устьиц

- •2. Гидроактивное движение устьиц

- •6)Транспирационный коэффициент и коэффициент водопотребления. Пути повышения эффективности использования воды растения.

- •7)Методы изучения параметров водного обмена и их использование.

- •8)Физиологические основы орошения.

- •1.Особенности анатомо-морфологической структуры листа как органа фотосинтеза.

- •1. Эпидермис

- •2. Мезофилл, или хлоренхима

- •3. Проводящие ткани.

- •2)Химический состав, структура и функции хлоропластов.

- •I. Структура хлоропластов

- •II. Химический состав хлоропластов

- •3)Пигменты листа, методы их выделения и разделения. Изменение содержания пигментов в зависимости от вида растений и условий произрастания. Методы выделения и разделения пигментов листа.

- •1.Разделение пигментов по Краусу

- •2.Разделение пигментов хроматографическим методом.

- •3.Определение пигментов методом бумажной хроматографии

- •4)Пигменты листа, их химическая природа и оптические свойства. Роль пигментов в процессе фотосинтеза. Пигменты листа, их химическая природа и оптические свойства

- •I. Зеленые пигменты – хлорофиллы

- •3. Оптические свойства хлорофиллов

- •II.Каротиноиды

- •5)Световая фаза фотосинтеза.

- •6)Темновая фаза фотосинтеза.

- •7)Влияние на фотосинтез внутренних и внешних условий

- •8)Дневная динамика и сезонные изменения фотосинтеза.

- •9)Взаимодействие факторов при фотосинтезе. Использования принципа взаимодействия факторов для регулирования фотосинтетической деятельности насаждений.

- •10)Светолюбивые и теневыносливые растения, их физиологические различия. Использование знаний о светолюбии и теневыносливости растений в садоводстве.

- •11)Фотосинтез и урожай.

- •12)Пути повышения продуктивности фотосинтеза фитоценоза.

- •13)Методы изучения фотосинтеза.

- •14)Физиологические основы выращивания растений при искусственном освещении.

- •15)Транспорт органических веществ в растении.

- •1)Оксидоредуктазы, их химическая природа и роль.

- •3)Аэробная фаза дыхания.

- •4)Энергетика дыхания, вклад в нее анаэробной и аэробной фаз

- •5)Использование энергии дыхания в физиологических процессах.

- •6) Роль дыхания в жизни растений

- •7)Влияние внешних и внутренних факторов на интенсивность дыхания.

- •8)Дыхательные коэффициент, способ его определения и возможность использования для физиологической характеристики растительных объектов.

- •9)Методы изучения дыхания.

- •1)Физиологическая роль азота, особенности питания растений нитратными и аммонийными солями.

- •2)Калий, кальций и магний, их роль, усвояемые формы, поглощение и распределение в растении. Внешние признаки недостатка этих элементов.

- •3)Физиологическая роль фосфора и серы, их усвояемые формы, поглощение и распределение по растению. Внешние признаки недостатка этих элементов.

- •4)Физиологическая роль микроэлементов, внешние признаки и способы предотвращения голодания растений.

- •5)Поглощение, распределение по органам и вторичное использование (реутилизация) элементов минерального питания в растениях.

- •6)Физиологические основы диагностики обеспеченности растений элементами минерального питания.

- •7)Физиологические основы применения удобрений.

- •8)Листовая диагностика корневого питания растений.

- •9)Вегетационный и полевой методы исследования, их роль в изучении основных закономерностей жизнедеятельности растений и решении практических задач.

- •10)Физиологические основы выращивания растений без почвы, использование в практике защитного грунта.

- •1)Фазы роста клеток, роль в формировании тканей и органов растений.

- •2)Влияние внешних и внутренних факторов на рост растений. Контроль за ростовыми процессами.

- •3)Корреляция роста. Их физиологическая природа и возможности использования в садоводстве.

- •4)Закономерности роста растений, их использование в садоводстве.

- •5)Онтогенез и основные этапы развития растения.

- •6)Фитогормоны растений, общие закономерности действия и роль в регуляции роста и развития.

- •7)Физиология формирования семян и сочных плодов.

- •8)Зависимость качества урожая от сорта, почвенно-климатических условий и сроков уборки.

- •9)Возрастные изменения морфологических и физиологических признаков растений, их отдельных органов. Возможности регулирования возрастных изменений растений.

- •10)Синтетические регуляторы роста, их практическое применение.

- •11)Ростовые двиэжения : тропизмы, настии их значение в жизни растения

- •12)Фотопериодизм раст, его роль и возможности использования для регуляции роста и развития раст.

- •14)Регулирование роста светом.. Экологическая роль фитохрома.

- •15)Физиологические основы размножения древесных пород

- •1)Физиологические основы устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды.

- •2)Холодоустойчивость растений. Причины повреждения и гибели теплолюбивых культур при низких положительных температурах.

- •3)Морозоустойчивость растений, причины повреждения и гибели растений при отрицательных температурах. Значение работ и.И.Туманова.

- •4)Зимостойкость как устойчивость растений к комплексу неблагоприятных факторов, причины зимних повреждений растений, их предотвращение.

- •5)Засухоустойчивость и жароустойчивость растений. Значение работ н.А.Максимова в изучении засухоустойчивости растений.

- •6)Солеустойчивость растений. Типы засоления, причины повреждений, и пути повышения солеустойчивости растений.

- •7)Действия на растения загрязнения среды.

- •8)Нарушение физиологических процессов под влиянием инфекции. Иммунитет растений. Использование культуры ткани для получения безвирусного посадочного материала.

- •9)Анатомо-физиологические особенности ксерофитов и мезофитов, способы их приспособления к недостатку воды в окружающей среде.

- •10)Закаливание растений, физиологические основы и возможности применения в садоводстве.

15)Транспорт органических веществ в растении.

Передвижение минеральных и орг. В-в по растению- процесс, с пом. Которого осуществляется физиологическая взаимосвязь отдельных органов. Донорно-акцепторные связи. Донор мин.пит.в-в. – корень, донор органических в-в – лист. Два основных тока: восходящий и нисходящий.

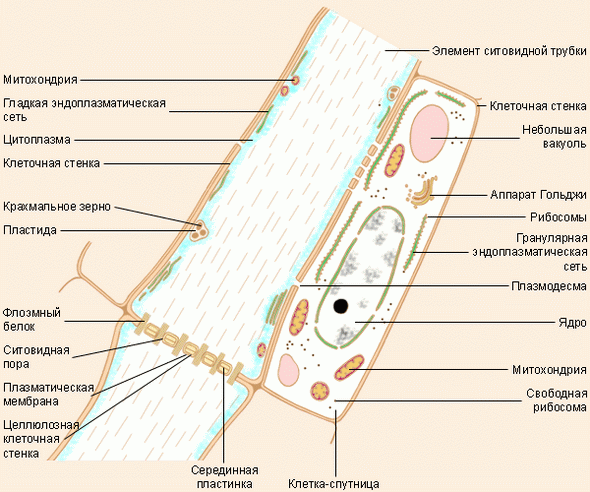

Система транспорта растений включает внутриклеточный, ближний и дальний транспорт. Ближний – передвижение веществ между клетками внутри органа, по по неспециализированным тканям, например по апопласту иил симпласту; Дальний – перемещение в-в между органами по специализированным тканям – проводящим пучкам, т.е. по ксилеме и флоэме. Вместе ксилема и флоэма образуют проводящую систему , которая пронизывает все органы растения и обесечивант неприрывную циркуляцию воды и в-в.

Транспорт у растений

Клетки обмениваются различными веществами с окружающей их средой в результате диффузии. Однако перенос веществ обычной диффузией на большие расстояния неэффективен; возникает необходимость в специализированных системах транспорта. Такой перенос из одного места в другое осуществляется за счёт разности давлений в этих местах. Все переносимые вещества движутся с одинаковой скоростью в отличие от диффузии, где каждое вещество движется со своей скоростью в зависимости от градиента концентрации.

У сосудистых растений передвижение веществ осуществляется по двум системам: ксилеме (вода и минеральные соли) и флоэме (органические вещества). Передвижение веществ по ксилеме направлено от корней к надземным частям растения; по флоэме питательные вещества движутся от листьев.

Одним из важнейших механизмов транспорта веществ в растении является осмос. Осмос – это переход молекул растворителя (например, воды) из областей с более высокой концентрацией в области с более низкой концентрацией через полупроницаемую мембрану. Этот процесс похож на обычную диффузию, но протекает быстрее. Численно осмос характеризуется осмотическим давлением – давлением, которое нужно приложить, чтобы предотвратить осмотическое поступление воды в раствор.

В растениях роль таких полупроницаемых мембран играют плазматическая мембрана и тонопласт (мембрана, окружающая вакуоль). Если клетка контактирует с гипертоническим раствором (то есть раствором, в котором концентрация воды меньше, чем в самой клетке), то вода начинает выходить из клетки наружу. Этот процесс называется плазмолизом. Клетка при этом сморщивается. Плазмолиз обратим: если такую клетку поместить в гипотонический раствор (с более высоким содержанием воды), то вода начнёт поступать внутрь, и клетка снова набухнет. При этом внутренние части клетки (протопласт) оказывают давление на клеточную стенку. У растительной клетки набухание останавливается жесткой клеточной стенкой. У животных клеток жёстких стенок нет, а плазматические мембраны слишком нежны; необходим особый механизм, регулирующий осмос.

Еще раз подчеркнём, что осмотическое давление – величина скорее потенциальная, чем реальная. Она становится реальной только в отдельных случаях – например, при её измерении. Также необходимо помнить, что вода движется в направлении от более низкого осмотического давления к более высокому.

Общее строение корня

Основная масса воды поглощается молодыми зонами корней растений в области корневых волосков – трубчатых выростов эпидермиса. Благодаря им значительно увеличивается всасывающая воду поверхность. Вода поступает в корень за счёт осмоса и движется вверх к ксилеме по апопласту (по клеточным стенкам), симпласту (по цитоплазме иплазмодесмам), а также через вакуоли. Надо заметить, что в клеточных стенках имеются полоски, называемыепоясками Каспари. Они состоят из водонепроницаемого суберина и препятствуют продвижению воды и растворённых в ней веществ. В этих местах вода вынуждена проходить через плазматические мембраны клеток; полагают, что таким образом растения защищаются от проникновения токсичных веществ, патогенных грибов и т. п.

Корневые волоски

Пояски Каспари

Подъём воды по ксилеме происходит, по-видимому, за счёт испарения воды в листьях. В процеcсе испарения в кроне образуется недостаток воды. Поверхностное натяжение в сосудах ксилемы способно тянуть вверх весь столб воды, создавая массовый поток. Скорость подъёма воды составляет около 1 м/ч (до 8 м/ч в высоких деревьях); чтобы поднять воду к вершине высокого дерева, требуется давление порядка 40 атм. Следует иметь в виду, что одни только капиллярные эффекты способны поднять воду на высоту не более 3 м.

Различные пути транспорта воды

Вторая важная сила, участвующая в подъёме воды, – это корневое давление. Оно составляет 1–2 атм (в исключительных случаях – до 8 атм). Этой величины, конечно, недостаточно, чтобы в одиночку обеспечить движение жидкости, но её вклад у многих растений несомненен.

Строение листа

Устьице (под электронным микроскопом)

Попадая по ксилеме в листья, вода и минеральные вещества распределяются через разветвлённую сеть проводящих пучков по клеткам. Движение по клеткам листа осуществляется, как и в корне, тремя способами: по апопласту, симпласту и вакуолям. На свои нужды растение использует менее 1 % поглощаемой им воды, остальное в конце концов испаряется через восковый слой на поверхности листьев и стеблей – кутикулу (около 10 % воды) – и особые поры – устьица (90 % воды). Травянистые растения теряют в день около литра воды, а у больших деревьев эта цифра может доходить до сотен литров. Испарение воды (транспирация) осуществляется за счёт энергии солнца. Проще всего транспирацию наблюдать, если накрыть растение в горшке колпаком; на внутренней поверхности колпака будут собираться капельки жидкости.

Под действием корневого давления вода выделяется через устьица листьев

На скорость испарения влияют многие факторы; как внешние условия (свет, температура, влажность, наличие ветра, доступность воды в почве), так и особенности строения листьев (площадь поверхности листа, толщина кутикулы, количество устьиц). Ряд внешних факторов приводит к уменьшению диффузии воды из листьев, другие (например, отсутствие света или сильный ветер) вызывают замыкание устьиц (благодаря работе особых замыкающих клеток). Растения засушливых регионов имеют специальные приспособления для уменьшения транспирации: погруженные глубоко в листья устьица, густое опушение из волосков или чешуек, толстый восковой налёт, превращение листьев в колючки или иглы и другие. Осенний листопад в умеренных широтах также призван уменьшить испарение воды, когда наступят холода.

Недостаток различных минеральных веществ на примере листьев томата. Слева направо: контрольный образец, растения, страдающие от недостатка меди, марганца, цинка, хлора

Из почвы растение получает не только воду, но и минеральные соли. Эти вещества движутся в корнях под действием диффузии. За счёт энергии дыхания возможен также их активный транспорт против градиента концентрации. Попадая в ксилему, минеральные вещества разносятся по всему организму с массовым током воды. Основным потребителем этих веществ являются растущие части растения.

Некоторые минеральные вещества, выполнив свою полезную функцию, могут перемещаться дальше вверх или вниз по флоэме. Это происходит, например, перед сбрасыванием листьев, когда накопленные листьями полезные вещества сохраняются, откладываясь в других частях растения.

У многоклеточных растений есть ещё одна транспортная система, предназначенная для распределения продуктов фотосинтеза, – флоэма. В отличие от ксилемы, органические вещества могут транспортироваться по флоэме и вверх, и вниз. 90 % переносимых веществ составляет сахароза, которая практически не участвует в метаболизме растения непосредственно и поэтому является идеальным углеводом для транспорта. Скорость движения сахара обычно составляет 20–100 см/ч; за день по стволу большого дерева может пройти несколько килограммов сахара (в сухой массе).

Каким образом столь большие потоки питательных веществ могут протекать в тонких ситовидных трубках флоэмы (их диаметр не превышает 30 мкм), не совсем понятно. По-видимому, вещества по флоэме распространяются массовым током, а не диффузией. Возможными механизмами транспорта являются обычное давление или электроосмос.

Ситовидная трубка в разрезе

При повреждении флоэмы ситовидные трубки закупориваются в результате отложения каллозы на ситовидных пластинках. Безвозвратная утечка питательных веществ обычно прекращается уже через несколько минут после повреждения.

ДЫХАНИЕ