- •1.1 Состав атмосферы.

- •1.2 Строение атмосферы.

- •1.3 Характеристики мса.

- •2.1 Температура воздуха.

- •2.2 Атмосферное давление.

- •2.3 Плотность воздуха.

- •2.4 Влажность воздуха.

- •2.5 Видимость.

- •2.6 Ветер, его характеристики.

- •2.7 Местные ветры.

- •2.8 Облака, их классификация.

- •2.9 Осадки, их классификация.

- •3.1 Общая циркуляция атмосферы.

- •Атмосферы

- •3.2 Термодинамическая классификация вм.

- •3.3 Географическая классификация вм.

- •3.4 Тропическая зона. Особенности атмосферных процессов в ней.

- •4.1 Понятие об атмосферных фронтах, их классификация.

- •3) Тропический фронт.

- •4.2 Теплый фронт.

- •4.3 Холодный фронт.

- •4.4 Малоподвижный (стационарный) фронт.

- •4.5 Фронты окклюзии.

- •4.6 Тропический фронт.

- •5.1 Общие сведения о барических системах.

- •5.2 Циклон.

- •5.3 Антициклон.

- •5.4 Ложбина, гребень и седловина – погода и условия полетов в них.

- •5.6 Тропический циклон.

- •6.1 Грозовая деятельность.

- •4) Пересечение фронтальной облачности с отдельными грозовыми очагами может производиться в том месте, где расстояние между границами засветок на экране локатора не менее 50 км.

- •6.2 Обледенение вс.

- •6.3 Гололед.

- •6.4 Турбулентность атмосферы и болтанка вс.

- •6.5 Сдвиг ветра.

- •6.6 Явления, ухудшающие видимость.

- •6.7 Вулканы.

- •6.8 Торнадо.

- •7.1 Условия полетов в зоне тропопаузы.

- •7.2 Струйные течения и условия полетов в их зонах.

- •При пересечении струйного течения (вид в плане)

- •7.3 Условия полетов в стратосфере.

- •8.1 Международный код metar.

- •Индекс аэродрома -

- •Дата/время -

- •8.2 Международный код taf.

- •Тип сообщения -

- •Индекс аэродрома -

- •Дата/время -

- •Дата и период действия прогноза -

- •8.3 Информация sigmet/airmet.

- •8.4 Донесения с борта вс airep.

- •8.5 Карты особых явлений погоды Significant Weather Charts.

- •П ример карты особых явлений погоды (Significant Weather fl 250-630)

- •8.6 Высотные карты ветра и температуры Winds/Temperatures.

- •П ример высотной карты ветра и температуры (Winds/Temperatures fl 390)

6.1 Грозовая деятельность.

Гроза – комплекс атмосферных явлений, характеризующийся интенсивным облакообразованием и многократными электрическими разрядами в виде молний.

В комплекс явлений входят: ливневые осадки, град, молнии, шквалы, интенсивная турбулентность и вертикальные порывы ветра, сильное обледенение, смерчи.

Но не каждая гроза сопровождается всеми перечисленными явлениями.

Иногда грозы отмечаются без осадков, их называют сухими грозами.

При грозовой деятельности в атмосфере развиваются мощные кучево-дождевые облака. Для развития грозового облака необходимы восходящие движения теплого влажного воздуха со скоростью 10-15 м/с и более. Такие потоки возникают при неравномерном нагреве земной поверхности или вынужденном подъеме воздуха вдоль фронтальной поверхности или горного склона.

По условиям образования грозы подразделяются на внутримассовые и фронтальные.

Внутримассовые грозы:

1) Конвективные грозы – возникают, когда подстилающая поверхность сильно прогрета, воздух в нижнем слое теплый и влажный, а в вышележащих слоях относительно холодный, температура воздуха выше 20°С, вертикальный температурный градиент более 0,75°/100 м, удельная влажность более 12 г/кг или упругость водяного пара более 15 мБар. Такие грозы возникают летом в послеполуденные часы в размытой барической системе, на периферии заполняющихся циклонов и в седловинах. Перемещаются медленно на высотах

3-5 км, обходя большие водоемы.

2) Адвективные грозы – образуются при быстром перемещении холодного влажного воздуха над теплой подстилающей поверхностью. Развиваются летом днем над сушей и ночью над прибрежными водами морей в тылу циклона. Перемещаются вместе с неустойчивой ВМ.

3) Орографические грозы – формируются в предгорьях и горных районах на наветренных склонах при вынужденном поднятии неустойчивой ВМ. Особенно интенсивны и продолжительны над склонами, ориентированными на юг.

Фронтальные грозы:

Наблюдаются на холодных фронтах и фронтах окклюзии в основном летом, развиваются в любое время суток. На теплых фронтах грозы возникают в ночное время летом. Горизонтальная протяженность фронтальных гроз – 1000 км и более, ширина – от нескольких десятков до нескольких сот км. Они перемещаются вместе с атмосферными фронтами в направлении воздушных течений на

высотах 3-5 км. Признаком приближения таких гроз служат высоко-кучевые чечевицеобразные облака. Верхняя кромка фронтальных грозовых облаков, особенно на холодных фронтах, может достигать высоты тропопаузы.

Развитие грозового облака.

Условно развитие грозового кучево-дождевого облака можно разделить

на 3 стадии:

1. Развитие облака – характеризуется возникновением кучевого облака хорошей погоды, которое развивается в мощно-кучевое облако. Кучевые и мощно-кучевые облака состоят из капель воды, в них преобладают восходящие движения со скоростями: в кучевом 1-2 м/с, в мощно-кучевом 6-8 м/с. Верхняя граница кучевых облаков находится на высоте 1,5-2 км, мощно-кучевых 4-5 км.

Из мощно-кучевых облаков может выпадать редкий крупнокапельный ливневый дождь, наблюдаться сильное обледенение на высотах выше нулевой изотермы и сильная турбулентность. Поэтому преднамеренный вход в мощно-кучевые облака экипажам ВС ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

2. Максимальное развитие облака – характеризуется появлением в вершине облака кристаллических элементов и выпадением ливневых осадков.

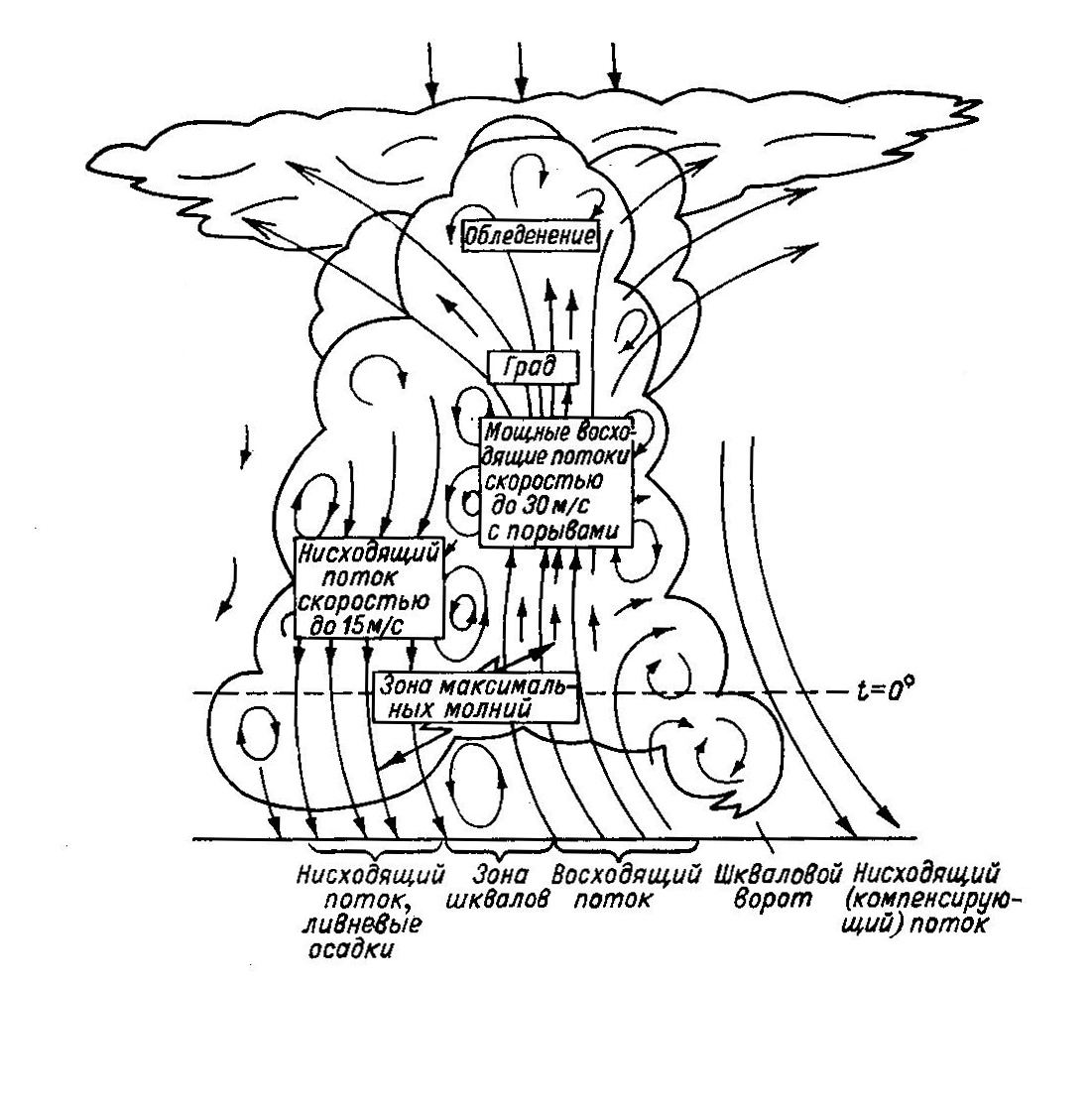

Облако имеет вид кучево-дождевого. Восходящие потоки достигают максимальных скоростей 30 м/с и более и преобладают в передней части облака.

Нисходящие потоки со скоростью 15 м/с наиболее развиты в тыловой части облака. Верхняя граница облака достигает 8-14 км в умеренных широтах,

16-18 км (иногда 20-21 км) в тропических районах.

3. Разрушение облака – вершина облака плоская и состоит из перистых облаков волокнистой структуры. Облако оседает и расширяется по площади. В среднем ярусе к нему примыкают высоко-кучевые облака, в нижнем – слоисто-кучевые.

Преобладают нисходящие потоки, не превышающие 5-10 м/с.

В есь

период развития кучево-дождевого облака

занимает от 3 до 5 часов, по горизонтали

может занимать площадь диаметром от 3

до 50 км (на уровне верхней границы).

есь

период развития кучево-дождевого облака

занимает от 3 до 5 часов, по горизонтали

может занимать площадь диаметром от 3

до 50 км (на уровне верхней границы).

Рис. 21: Упрощенная модель грозового облака на стадии максимального развития

Явления, связанные с грозовым облаком.

1) Молния – если напряженность электрического поля между двумя объемными зарядами в облаке, между облаком и землей, между двумя облаками достигает значения пробивного потенциала (около 30000 В/Ом) происходит электрический разряд, сопровождающийся звуковым эффектом – громом (акустическое явление, причиной которого является ударная волна, возникающая при разрыве разрядного канала). По внешнему виду и физическим особенностям молнии

подразделяются на:

а) Плоские – возникают в облаках на большой высоте, где воздух лучше проводит электричество и получается широкая вспышка.

б) Линейные – наблюдаются чаще, имеют вид или «прямой стрелы» или «зигзагообразной стрелы». Представляют собой гигантскую искру, сила тока в которой достигает 10000 Ампер. Средняя длина молнии может быть 2-3 км, иногда 20-30 км. Средний диаметр 10-30 см, иногда до 40 см. В канале молнии температура достигает 10000-15000°С, что приводит к резкому расширению воздуха, с характерным звуком, вблизи треск, на расстоянии гром. Гром слышен на расстоянии 20-25 км.

в) Шаровые – чаще бывают после разряда линейной молнии. Имеют вид «светящегося шара». Диаметр шара может достигать 20-30 см и более. Существуют от доли секунды до нескольких минут. Чаще смещаются по потоку, но иногда их путь может быть самым неожиданным. Исчезают со слабым треском или взрываются с большой силой.

Наибольшая повторяемость и сила молний наблюдаются в зоне нулевой

изотермы t = 0°С. Путь молнии зигзагообразен, электрический разряд стремится двигаться в слоях с наименьшим электрическим сопротивлением. При полете вблизи грозовых облаков на самолете может по индукции возникнуть электрический заряд. С поверхности самолета происходит стекание электричества в атмосферу в виде мелких искр или языков пламени. Это явление носит название «коронного разряда» и указывает на возможность удара молнии в самолет.

Попадание молнии в самолет может привести к разгерметизации кабины, пожару, ослеплению экипажа, разрушению обшивки, отдельных деталей и радиотехнических средств.

2) Град – твердые осадки в виде кристаллов льда сферической или неправильной формы. Образование града возможно в облаке, в котором максимальная скорость восходящих потоков составляет более 10 м/с и отмечается выше уровня нулевой изотермы, а вершины облака находятся выше уровня кристаллизации, где температура – 20…– 25°С. Выпадение града сопровождается сильным порывистым ветром у земли. Град может пробивать обшивку самолета на стоянках аэродромов. Вес градин может достигать 400-500 гр., а в некоторых случаях и более. В полете град можно встретить под наковальней грозового облака на больших высотах. Встреча с ним приводит к повреждению самолета.

На фоне грозового облака он не обнаруживается бортовым радиолокатором.

3) Шквал – резкое кратковременное (в течение нескольких минут) усиление ветра более 15 м/с на ограниченной территории, сопровождающееся изменением его направления. Шквал простирается по вертикали до 2-3 км, связан с «фронтом порывов» (см 6.5 Сдвиг ветра).

Шкваловый ворот – огромный вихрь с горизонтальной осью на высоте около 500-600 м (иногда может опускаться до высоты 50 м), наблюдающийся в передней части грозового облака в виде темного крутящегося вала. Это очень опасная для самолета зона, т.к. внутри шквалового ворота наблюдаются большие скорости вращательного движения. У земли при его приближении и прохождении скорость ветра достигает 30 м/с и более, вызывая шквал, а при сухой почве пыльные бури.

Шквал может возникать и при отсутствии шквалового ворота. Шквал опасен для самолетов, находящихся в полете на малых высотах для авиационной техники и различных легких построек, расположенных на аэродроме.

Зона шквалов – еще одна опасная зона, которая возникает под грозовым облаком, между восходящими и нисходящими потоками воздуха в области ливневых осадков. Ширина ее не превышает 0,5 км. Прохождение зоны шквала может вызвать большие разрушения на земле.

4) Смерч – сильный вихрь с вертикальной, часто изогнутой осью.

Диаметр смерча – от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

Разность давлений в смерче и окружающим воздухом достигает иногда 40 мБар;

Скорость ветра около 100 м/с, но может превышать 330 м/с. Скорость ветра имеет сильную восходящую составляющую, значительно реже – нисходящую.

Средняя скорость движения 50-60 км/ч (максимальная более 200 км/ч).

Длительность существования – от нескольких минут до нескольких часов. Возникновение смерчей связано с особо сильной неустойчивостью атмосферы в теплое время года. Смерчи обладают сильной разрушительной силой. На земле разрушают аэродромные здания, самолеты на стоянках и ангарах. Особенно опасны смерчи для самолетов в полете.

5) Сильная турбулентность – может быть в облаках, под и перед ними, способствующая вызвать сильную болтанку и перегрузки самолета, превышающие предельно допустимые.

6) Сильное обледенение – может возникнуть в облаках, где температура преобладает от 0°С до – 10°С и ниже.

Рекомендации летному составу при полетах в зоне грозовой деятельности.

1) Перед полетом, при изучении метеообстановки, определить, где возможна гроза, ее тип и интенсивность.

2) В полете следить за развитием облаков. О наличии гроз на маршруте можно судить по радиопомехам.

3) Внутримассовые грозы обходить с наветренной стороны, на расстоянии не менее 10 км – визуально и не менее 15 км – по локатору.