- •1. Введение

- •2. Механизм действия физиотерапевтических процедур

- •Электрическое поле.

- •8. Эффект влияния на пол в мембране клеток.

- •6. Электролечение

- •6.1. Постоянный электрический ток

- •6.2. Импульсные токи

- •4 Низкочастотным

- •8. Фототерапия

- •6.3. Электрическое поле

- •6.3.3. Электростатический массаж

- •6.4. Электромагнитное поле

- •7. Магнитотерапия

- •10.2. Аэрозольтерапия.

- •11.1. Теплолечебные процедуры (пелоидотерапия)

6.2. Импульсные токи

Латинское слово «импульс» означает удар, толчок. В электролечении применяется принцип чередования

кратковременных воздействий (импульсов) током низкого напряжения и низкой частоты с паузами между ними. Каждый импульс представляет собой нарастание и спад силы тока с последующей паузой и повторением. Импульсы могут быть одиночными, могут составлять серии (посылки), состоящие из определенного числа импульсов, могут повторяться ритмически с той или иной частотой. Электрический ток, состоящий из отдельных импульсов, называется импульсным током.

Импульсные токи различаются по форме, частоте и длительности импульсов. В зависимости от этих характеристик они могут оказывать возбуждающее действие и использоваться для электростимуляции мышц или оказывать тормозящее действие, на чем основано их применение для электросна и электроаналгезии. Комбинация стимулирующего и тормозящего действия импульсных токов используется при диадинамотералии и амшшпульстерапии.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОСТОЯННЫМ ИМПУЛЬСНЫМ

током

6.2.1. ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ - метод электротерапии с использованием постоянных импульсных токов полусинусоидалъной формы частотой 50 и 100 Гц и их различных комбинаций. Метод разработан и внедрен в медицинскую практику французским врачом П. Бернаром. Различают несколько видов диадинамических токов: одно-тактный непрерывный ток (ОН), двухтактный непрерывный ток (ДН), однотактный прерывистый ритмический ток (ОР), модулированный короткими периодами ток (КП), модулированный длинными периодами ток (ДП), однотактный волновой ток (ОВ), двухтактный волновой ток (ДВ) и другие виды.

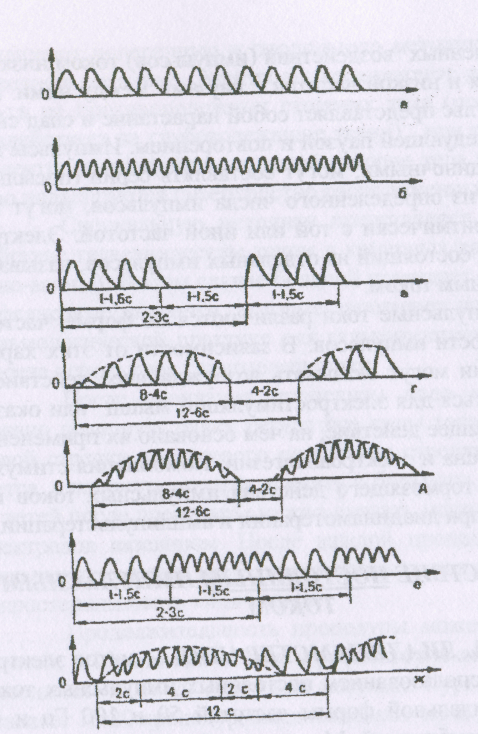

Рис.З. Графическое изображение диадинамических токов.

Диадинамические токи рассматривают как состоящие из постоянного тока типа гальванического и наслоенных на него импульсов с частотами 50 и 100 Гц. В соответствии с этим лечебное действие ДДТ определяется суммой влияния каждого из этих токов. Непосредственное проникновение и действие самих токов на ткани мало чем отличается от гальванического тока. Но реакции систем и

организма в целом имеют значительные различия., обусловленные импульсным характером подводимого тока.

ДДТ проникают глубже и достигают мышц, а эта ткань очень возбудима. На высоте импульса, когда резко меняется концентрация ионов, клеточная мембрана становится проницаемой. Выход ионов кальция из депо вызывает сокращение актино-миозинового комплекса, что вызывает сокращение мышечной клетки. Сокращение мышцы сопровождается рефлекторным усилением притока крови, гиперемией мышц и других тканей. Гиперемия кожи при ДДТ сохраняется всего 30 минут, но повышенная реактивность тканей сохраняется 2-3 дня. Это связано с тем, что в зоне непосредственного действия тока в тканях образуются БАВ. Под влиянием ДДТ улучшается не только приток крови, но и отток, поэтому четко выражен эффект рассасывания.

Диадинамические токи оказывают, прежде всего, болеутоляющее действие. Раздражение периферических нервных окончаний вызывает повышение порога их болевой чувствительности. Вместе с тем ритмически повторяющиеся импульсы с периферических нервных рецепторов, поступающие в ЦНС, согласно учению А.А. Ухтомского, приводят к образованию в ней «доминанты ритмического раздражения», подавляющей «доминанту боли » и снимающей болевые ощущения.

Импульсные токи, активируя крово- и лимфообращение, улучшают трофику тканей, стимулируют обменные процессы, что в свою очередь усиливает обезболивающий эффект их действия. Кроме того, импульсные токи рефлекторно вызывают мышечные сокращения, поэтому их применяют для электростимуляции поперечнополосатых мышц и гладкой мускулатуры внутренних органов В последние годы с помощью диадинамических токов стали вводить лекарственные вещества (диадинамо-форез).

Лечебные эффекты ДДТ: мионейростимулирую-щий, вазоактивный, трофический, анальгетический.

Основные показания - метод показан прежде всего при болевых синдромах различного генеза, в том числе обусловленных последствиями травмы (ушибы, растяжения связок), воспалительными процессами ВНС (невриты, радикулиты, плекситы), заболеваниями органов пищеварения (гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, диски-незии желчевыводящих путей), дистрофическими заболеваниями суставов и позвоночника (артрозы, остеохондроз). Кроме того, диадинамотерапия показана при сосудистой патологии и вегето-сосудистых синдромах, а также для электростимуляции различных групп мышц при парезах. Применительно к детям метод известен своей эффективностью при воспалительных заболеваниях органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, энурезе.

К противопоказаниям относятся индивидуальная непереносимость тока, переломы костей и суставов, полный разрыв связок, гематомы, камни в желчном пузыре или в почечных лоханках, тромбофлебит.

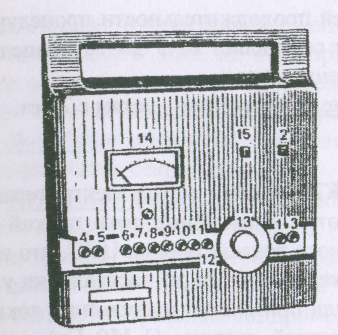

Аппаратура; «Тонус-1», «Тонус-2», «Диадинамик ДД-5А» (Франция), «Бипульсар» (Болгария).

Методика. Процедуры диадинамотерапии в зависимости от зоны воздействия проводятся в положении больного лежа или сидя. В смоченные водой и отжатые гидрофильные прокладки помещают электроды (такие же, как при гальванизации) и фиксируют их. У маленьких детей, во избежание ожога, рекомендуется пользоваться прокладками, смоченными 10% раствором поваренной соли.

Рис. 4. Внешний вид портативного аппарата. «Тонус-2» для лечения диадинамическими токами.

Больного предупреждают, что во время процедуры он будет испытывать чувство покалывания, жжения, вибрации, более выраженное под катодом. На клавишах переключателей аппарата устанавливают вид тока и полярность электродов. Регулятор силы тока медленно поворачивают по часовой стрелке, наблюдая за отклонением миллиамперметра, и увеличивают силу тока, ориентируясь на ощущения больного.

Методику проведения процедуры подбирают индивидуально, в зависимости от локализации патологического очага. Активный электрод располагают в наиболее болезненной точке, а второй - по ходу распространения боли. В течение процедуры наблюдается «привыкание» к току, ощущения ослабевают, поэтому через 2-3 мин следует немного увеличить силу тока.

Дозирование процедур осуществляют индивиду-

иьно, ориентируясь на ощущения больного до возникно-

ения легкой и безболезненной вибрации. Как правило, во

>емя процедуры чередуют несколько видов тока. Дли-

ельность воздействия на одну зону может составлять от 3

до 7 мин при обшей продолжительности процедуры 15-30 мин. Курс лечения составляет от 5 до 10 процедур, ежедневно или через день.

Возрастные ограничения - детям с 2 лет.

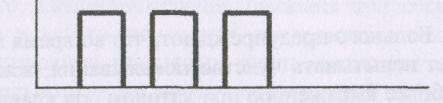

6.2.2, ЭЛЕКТРОСОН- метод электротерапии, при котором используются импульсные токи низкой частоты для непосредственного воздействия на ЦНС, что вызывает ее разлитое торможение, вплоть до наступления у больного сна. Для этой цели применяют импульсные токи прямоугольной формы низкой частоты (1-150 Гц), длительностью 0,4-2мс и амплитудой 4-8мА.

Механизм действия складывается из прямого и рефлекторного влияния импульсов тока на кору головного мозга и подкорковые образования. Импульсный ток является слабым раздражителем, оказывающим монотонное ритмическое воздействие на такие структуры головного мозга как гипоталамус и ретикулярная формация. Синхронизация импульсов с биоритмами ЦНС вызывает ее торможение и ведет к наступлению сна.

В настоящее время электросон рассматривают как метод нейротропного лечения. Он нормализует высшую нервную деятельность, оказывает седативное действие, улучшает кровоснабжение головного мозга, влияет на функциональное состояние подкорковых структур и центральные отделы вегетативной нервной системы, стимулирует окислительно-восстановительные процессы, повышает насыщение крови кислородом, снижает болевую чувствительность, нормализует функции эндокринных желез,

процессы обмена, что связывают с непосредственным действием импульсного тока на подкорковые образования. Кроме того, он не оказывает токсического и аллергического действия в отличие от многих лекарственных средств.

Лечебные эффекты: седативный, спазмолитический, трофический, секреторный.

Основные показания - электросон показан при нервных и психических заболеваниях (неврозы, некоторые виды шизофрении, атеросклеротические и посттравматические заболевания головного мозга и др.), нарушении ночного сна, диэнцефальном синдроме, заболеваниях ССС (гипертоническая болезнь, нейроциркуляторные дистонии, ИБС, облитерирующие заболевания сосудов), органов ЖКТ (язвенная болезнь, гастрит, функциональные расстройства ЖКТ), органов дыхания (бронхиальная астма), нейродермите, вибрационной болезни, заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы). У детей электросон бывает довольно эффективным при ревматической хорее, неврозах (в т.ч. логоневрозе), атонических дерматитах, энурезе.

Противопоказания - острые воспалительные заболевания глаз, высокая степень миопии, наличие металлических осколков в веществе мозга или в глазном яблоке, мокнущие дерматиты лица, истерический невроз, арахноидиты, индивидуальная непереносимость тока.

Аппаратура: «Электроспн-?» (ЭС-2), «Электро-сон-3» (ЭС-3), «Электросон-5» (ЭС-10-5), «Электросон-4 Т».

Методика. В зависимости от электродов используемого аппарата различают глазнично-затылочную и лоб-

>-затылочнук> методики. Процедуры электросна дозируют по частоте импульсов и силе тока. В зависимости от Функционального состояния нервной системы применяют

«личные частоты. При пониженной возбудимости, вы- раженной слабости нервных процессов применяют импульсы небольшой частоты (5-20-40-Гц). При нестабильной артериальной гипертонии используют также малые частоты. При стабильном высоком артериальном давлении процедуры начинают с применения тока небольшой частоты, постепенно переходя на высокие, до 80-100 Гц. Силу тока дозируют в соответствии с ощущениями больного, который должен чувствовать легкую вибрацию во время процедуры.

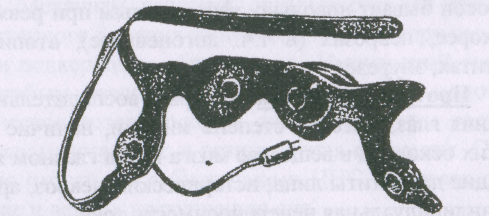

Положение больного - лежа на кушетке или кровати, укрывшись одеялом. Для подведения импульсного тока используют специальную маску с четырьмя металлическими гнездами, укрепленными на резиновых манжетках. В гнезда электродов помещают ватные прокладки, смоченные теплой водой. Маску надевают на голову больного так, чтобы электроды расположились на закрытых веках и на сосцевидных отростках височных костей и закрепляют.

Рис.5. Маска с закрепленными на ней электродами для проведения электросна

Электроды, расположенные на веках, соединяют с катодом. Электроды на сосцевидных отростках - с анодом. Больного необходимо предупредить, что во время процедуры он будет испытывать слабое покалывание, приятную безболезненную вибрацию. В случае плохой переносимости этой методики можно использовать лобно-сосцевидную или лобно-затылочную. Ручку регулятора

миллиамперметра поворачивают медленно и плавно, ориентируясь на ощущения больного. В первые же минуты действия импульсного тока возникает начальная (тормозная) фаза. Она проявляется дремотой, сонливостью, уре-жением пульса и дыхания. Затем следует вторая фаза - повышение функциональной активности мозга, характеризующаяся бодростью, повышением работоспособности, усилением биоэлектрической активности мозга.

Электросон проводят в специально выделенном помещении или отдельной палате, которые изолированы от шума. Помещение должно быть затемнено. Иногда процедуры электросна сопровождаются психо- и музыкотера-пией.

Возрастные ограничения - детям с 3 лет.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ИМПУЛЬСНЫМ

ТОКОМ