- •1. Введение

- •2. Механизм действия физиотерапевтических процедур

- •Электрическое поле.

- •8. Эффект влияния на пол в мембране клеток.

- •6. Электролечение

- •6.1. Постоянный электрический ток

- •6.2. Импульсные токи

- •4 Низкочастотным

- •8. Фототерапия

- •6.3. Электрическое поле

- •6.3.3. Электростатический массаж

- •6.4. Электромагнитное поле

- •7. Магнитотерапия

- •10.2. Аэрозольтерапия.

- •11.1. Теплолечебные процедуры (пелоидотерапия)

7. Магнитотерапия

Магнитотерапия - это метод физиотерапии, при котором на организм человека воздействуют постоянным (ПМП) или переменным (ПеМП) низкочастотным магнитным полем:

Магнитные поля являются разновидностью физической материи, осуществляющей связь и взаимодействие между электрически заряженными частицами. Известно, что ткани организмов диамагнитны, т.е. под влиянием магнитного поля не намагничиваются, однако многим составным элементам тканей (например, воде, форменным элементам крови) могут в магнитном поле сообщаться магнитные свойства.

Физическая сущность действия магнитного поля на организм человека заключается в том, что оно оказывает влияние на движущиеся в теле электрически заряженные частицы, воздействуя таким образом на физико-химические и биохимические процессы. Основой биологического действия магнитного поля считают наведение электродвижущей силы в токе крови и лимфы. По закону магнитной индукции в этих средах, как в хороших движущихся проводниках, возникают слабые токи, изменяющие течение обменных процессов, кроме того, магнитные поля

влияют на жидкостно-кристаллические структуры воды, белков, полипептидов и других соединений,

Под воздействием постоянного магнитного поля снижается возбудимость ЦНС, ускоряется прохождение нервных импульсов. Переменное магнитное поле усиливает тормозные процессы в ЦНС.

Терапевтическое действие магнитных полей изучено еще недостаточно, но на основании имеющихся данных можно сделать вывод, что они оказывают противовоспалительное, противоотечное, седативное, болеутоляющее действие. Под воздействием магнитных полей улучшается микроциркуляция, стимулируются регенеративные и репа-ративные процессы в тканях.

7.1. ПОСТОЯННАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ (ПМП-ТЕРАПИЯ) - это лечебное использование постоянных магнитных полей с индукцией 30-35 мТл (на поверхности тканей больного 5-8 мТл).

В постоянном магнитном поле в крови, плазме и лимфе возникает разность потенциалов и индуцируются токи. Наведенная электродвижущая сила активирует ДДФ-индуцируемую агрегацию тромбоцитов в поврежденных сосудах и способствует образованию в них тромбов, активации факторов гемокоагуляции и ингибиторов фибрино-лиза. В неповрежденных сосудах, напротив, свертываемость крови снижается. ПМП способствует активации клеточного и гуморального иммунитета: нарастанию Т- и В-лимфоцитов, снижению сенсибилизации и ослаблению аллергических реакций у больного.

Лечебные эффекты: коагудокоррегирующий, се-Дативный, местный метаболический, иммуномодулирую-Щий.

Показания: наклонность к пониженной сверты-^аемости крови, гипо- и афибриногенемии, при вегетатив-

ных полиневритах, циркуляторной дистонии по гипертоническому и кардиальному типам, заболеваниях артерий и вен конечностей, трофических язвах, заболеваниях костно-мышечной системы, бронхиальной астме и ревматоидном артрите.

Противопоказания: ИБС, стенокардия напряжения III ФК, аневризма аорты, выраженная гипотония, наличие искусственных кардиостимуляторов.

Аппаратура: «АЛМ» - аппликаторы листовые магнитофорные, «МКМ-2-1» - магниты кольцевые медицинские, «Магнитные клипсы».

Методика. Магнитоэласты и медицинские магниты размещают на коже больного поверх 2-3 слоев марли и фиксируют при помощи повязки или трубчатого бинта. Магниты располагают в зоне повреждения рабочей стороной так, чтобы стрелка (южный полюс) указывала на дис-тальный участок конечности и была параллельна ей. Эффективность гиперкоагуляций максимальна в магнитном поле, индукция которого перпендикулярна потоку жидкостей. Продолжительность процедур от 30 мин до 10 часов и более; курс лечения - 20-30 процедур.

Возрастные ограничения - детям с 3 лет.

7.2. ПЕРЕМЕННАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ (ПеМП-ТЕРАПИЯ) - это лечебное использование переменных низкочастотных магнитных полей.

По классификации Ушакова различают следующие виды магнитных полей;

• ПеМП - переменное МП,

ПуМП - пульсирующее МП (синусоидально усеченное),

БеМП - бегущее МП,

• ВрМП - вращающееся МП.

Магнитная индукция этих полей не превышает 50 мТл. ПуМП изменяется по времени и величине, но не по направлению. ПеМП, БеМП и ВрМП изменяются по времени, величине и направлению.

Пространственная неоднородность магнитных полей (наиболее выраженная у магнитных полей) вызывает в электропроводящих движущихся средах (кровь, лимфа) формирование магнитогидродинамических сил, которые вызывают дополнительное перемещение ионов в потоке. Это существенно снижает свертываемость крови и увеличивает вероятность участия ее форменных элементов в химических реакциях. Пространственно-временная неоднородность поля приводит к возникновению разнонаправленных механических моментов во время первой и второй фазы периода колебаний магнитного поля, в результате чего усиливаются конвекционные процессы в клетках, движущихся биологических жидкостях и активизируется их метаболизм. За счет увеличения колебательных движений форменных элементов и белков плазмы крови происходит активация локального кровотока и усиление кровоснабжения различных органов и тканей.

Квант энергии переменных магнитных полей воздействует на электрические и магнитные связи клеточных и внутриклеточных структур, изменяя метаболические процессы в клетке и проницаемость клеточных мембран. Терапевтическое действие ПеМП изучено недостаточно, но на основании имеющихся данных можно сделать вывод о его лечебных эффектах.

Лечебные эффекты: вазоактивньш, противовоспалительный, седативный, трофический, гипокоагули-РУющий, местный анальгетический, иммуномодулирую-Щий и гипосенсибилизирующий.

Показания: заболевания ССС, периферических сосудов, органов пищеварения, опорно-двигательного ап- парата, ЦНС, последствия закрытых травм головного мозга и ишемического инсульта, кожные заболевания. В педиатрии метод известен своей эффективностью при лечении атонических дерматитов.

ПеМП противопоказано при гипотонии, нейро-циркуляторной дистонии с лабильным артериальным давлением, тенденциях к кровотечениям, гипокоагуляшщ крови, состоянии после инфаркта миокарда (1-3 мес.), геморрагическом инсульте и лицам, по роду профессии контактирующим с магнитными полями или имеющим кардиостимуляторы.

Аппаратура: ПеМП - «Мапнитер», «Мавр-2», «МАГ-30»; ПеМП+ПуМП «Полюс-1», «Полюс-2»; БеМП - «АЛИМП-1», «БиМП»; ВрМП - «Полюс-3», «Колибри».

Методика. Основной характеристикой магнитного поля является плотность магнитного потока, или магнитная индукция, единицей измерения которой является тесла (Т). В лечебной практике пользуются тысячной долей этой единицы - миллитеслой (мТ). От величины магнитной индукции зависит напряженность магнитного поля.

Глубина проникновения магнитного поля в ткани при воздействии одним индуктором составляет 3-4 см, при воздействии двумя индукторами, расположенными поперечно, - 7-8 см. Для усиления интенсивности воздействия индукторы располагают относительно друг друга разными полюсами. В индукторах-соленоидах органы и конечности располагают в продольном направлении магистральных сосудов по его длине, а в индукторах-электромагнитах - в поперечном.

Используя аппарат магнитотерапии, можно проводить воздействие с помощью одного или двух индукторов. В последнем случае расстояние между ними не должно превышать 5 см. Индукторы устанавливают контактно,

расположение их может быть продольным или поперечным. Благодаря значительной проникающей способности магнитного поля процедуры можно проводить через одежду, марлевую или гипсовую повязку.

—-ча! 6

Рис. 17. Внешний вид аппарата для воздействий ПеМП «Полтос - 2» и индукторов к нему.

Дозирование осуществляют по величине магнитной индукции. Общее время процедуры - 20-30 мин, ежедневно или через день. Курс лечения - от 12 до 30 проце-ДУР-

Возрастные ограничения - детям с 1 года.

При прочих равных условиях, которые при искусственном облучении всегда могут быть сохранены (стабильное расстояние), определяющей величиной интенсивности облучения становится экспозиция (время облучения). Поэтому дозировка светолечебных процедур при заданном расстоянии выражается в единицах времени (минуты, секунды).

В фототерапии выделяют лечение инфракрасным излучением, видимым светом и ультрафиолетовым излучением. Отдельным разделом светолечения стала лазеротерапия.

8.1. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ИК-лучи имеют в оптическом спектре наибольшую длину волны и обладают меньшей по сравнению с УФИ энергией кванта. В соответствии с указанной закономерностью они не могут вызвать отрыв электрона от атома, но ускоряют движение электронов по орбитам, что в конечном итоге вызывает тепловой эффект. При попадании на кожу ИК-лучи проникают на 2-3 см. Происходящее при поглощении энергии ИЬС-излучения образование тепла приводит к локальному повышению температуры облучаемой кожи на 1-2 С и вызывает местные терморегули-рующие реакции поверхностной сосудистой сети. Эти реакции проявляются изменением тонуса капилляров и функциональных свойств термомеханочувствительных афферентных проводников кожи.

Различают две области ИК-спектра : ближайшую (700-1500 нм) и далекую (1500 нм- 400мкм). Лучи ближайшей ИК-области поглощаются главным образом верхними слоями кожи человека. ИК-лучи носят название тепловых, поскольку поглощение их тканями сопровождается изменением кинетической энергии молекул. Но лучи этой области спектра могут обусловить, по-видимому, и возбу-

ждение электронов молекулярных структур живых тканей. Под действием Ж-излучения быстро возникает ощущение тепла и гиперемия облученного участка кожи, которая сохраняется в течение 30-90 мин. Тепловые лучи в первую очередь раздражают рецепторный аппарат кожи. В зависимости от площади облучения (общее или местное) наблюдаются рефлекторные ответы общего и сегментарного характера. После многократных облучений на коже может остаться нестойкая пятнистая пигментация по ходу поверхностных вен.

Одним из установленных эффектов тепловых лучей является рефлекторное расширение кровеносных и лимфатических сосудов внутренних органов в зоне сегментарной регуляции. С этим связно противовоспалительное действие ИК-лучей, ускорение тканевой регенерации, повышение местной противоинфекционной защиты. Для тепловых лучей характерно седативное и обезболивающее действие. Из общих эффектов отмечают активизацию иммунных и обменных процессов, усиление процесса терморегуляции, антиспастический эффект.

Лечебные эффекты: противовоспалительный, ва-зоактивный, сосудорасширяющий, репаративно-пролиферативный, метаболический, местный анальгетиче-ский, спазмолитический.

Показания. ИК-лучи назначают при негнойных хронических и подострых местных воспалительных процессах, в том числе внутренних органов, при ожогах и отморожениях, вяло заживающих ранах и язвах, заболеваниях ПНС с болевым синдромом (миозитах, невралгиях, радикулитах), последствиях травм костно-мышечной систе-мы. У детей лампу Минина и соллюкс назначают при вос-палительных заболеваниях дыхательной системы, пиело-нефрите, омфалите.

ИК-облучение противопоказано при вегетативных дисфункциях, при недостаточности мозгового кровообращения, особенно вертебро-базиллярного бассейна, при тенденции к кровотечениям, при острых гнойно-воспалительных заболеваниях.

Аппаратура: лампы «Соллюкс» стационарная ЛСС-6, передвижная ПЛС-6М, настольная ОСН-70, рефлектор Минина, светотепловые ванны.

Методика- Облучатель устанавливают на расстоянии 15-80 см от поверхности тела больного. При расположении облучателя на область лица глаза нужно защитить специальными очками. Дозирование осуществляют по плотности потока энергии а ощущению больным приятного тепла. Продолжительность процедуры 15-30 мин, ежедневно или через день. На курс -10-15 процедур.

Возрастные ограничения - детям с рождения.

8.2. ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (СВЕТ) - участок общего электромагнитного спектра с длиной волны 760-400 нм, состоящий из 7 цветов и обладающий тепловым эффектом.

Видимое излучение имеет более короткую длину волны по сравнению с ИК-лучами, поэтому кванты видимых световых лучей обладают несколько большей энергией; они способны выбивать электроны в атоме со своей орбиты на соседнюю, более близкую к ядру, тем самым приводя атом в возбужденное состояние, повышая способность веществ вступать в химические реакции.

Важная физиологическая роль видимых лучей состоит в том, чтобы нести информацию об окружающей среде. Световое раздражение через глаза, которые являются специфическим рецептором для видимого света, вызывает разнообразные реакции условного и безусловного характера. Цветовые особенности видимого света оказывают

ос

различное влияние на лимбическую систему мозга, стимулируя или угнетая как психическую, так и висцеральную деятельность. По данным Бехтерева, голубой и синий цвета снижают активность нервной системы, при этом понижается АД, урежаются пульс и дыхание, расслабляется мускулатура. Противоположным действием обладают розовый и красный цвета, которые способствуют стимуляции психической и физической деятельности, повышают АД, увеличивают частоту дыхания. Эти свойства света учитываются при цветовом оформлении интерьеров лечебных

учреждений.

В естественных условиях организм практически никогда не подвергается воздействию только видимого излучения, т.к. в спектре испускающих его ламп накаливания всегда преобладают ИК-лучи.

В последние годы в медицине используют аппараты, генерирующие отдельные участки спектра: красный, синий, зеленый, желтый. Такой метод воздействия на организм назвали хромотерапией. При поглощении видимого излучения в коже происходит выделение тепла, которое модулирует функциональные свойства термомеханочувст-вительных рецепторов кожи. Вследствие этого происходят сегментарно-рефлекторные и местные реакции активации микроциркуляции и усиление трофики облучаемых органов, активируются иммуногенез кожи и гуморальная регуляция обменных процессов в организме. Кроме того, голубой и синий участок видимых волн (480-450 нм) вызывают фотобиологическое разрушение гематопорфирина, входящего в состав билирубина, поэтому используются в лечении гипербилирубинемии новорожденных.

Лечебные эффекты: психоэмоциональный, метаболический, фотодеструктивный.

Показания: переутомление, неврозы, расстройства сна, трофические язвы, вяло заживающие раны, гипе-

билирубинемия новорожденных, задержка психомоторного развития у детей, судорожный синдром, синдром гипер-возбудимости.

Противопоказания: фотоофтальмия, фотоэритема.

Аппаратура: «Спектр» (красный, синий, зеленый), лампа «Соллюкс» с различными спектрами.

Методика. Рефлектор располагают на расстоянии 15-100 см (в зависимости от мощности) от облучаемой поверхности кожи. Расстояние регулируется по ощущению больным приятного умеренного тепла. Продолжительность процедур - 15-30 минут, ежедневно. Курс - 10-20 проце-дур.

Возрастных ограничений нет.

8.3. УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ -

участок оптического электромагнитного спектра с наименьшей длиной волны, поэтому его кванты несут наиболее высокую энергию, которая в облучаемых тканях трансформируется в химическую и другие виды энергии. Вместе с тем УФ-лучи имеют наименьшую глубину проникновения в ткани - всего до 1 мм. Поэтому прямое влияние их ограничено поверхностными слоями облучаемых участков кожи и слизистых оболочек.

В УФ-участке спектра выделяют 3 части: длинноволновое излучение, ДУФ (400-320 нм), которое характеризуется слабо выраженным биологическим действием; средневолновое излучение, СУФ (320-275 нм) - способствует образованию в коже витамина Д, стимулирует репара-тивные процессы, усиливает эпителизацшо, обладает пигментирующим действием; коротковолновое излучение, КУФ (275-180 нм), которое действует наиболее активно на живую клетку, обладает бактерицидным действием.

При поглощении квантов УФИ в коже протекают следующие реакции:

разрушение (фотолиз) белковых молекул,

образование (фотобиосинтез) более сложных белковых молекул,

фотоизомеризация,

образование биорадикалов.

• ДУФ стимулирует процессы образования меланина в клетках шиловидного слоя эпидермиса - мела-ноцитах. Меланоцйты секретируют и выделяют гранулы меланина в эпидермоциты. Следствием этого является пигментация (загар) кожи. Максимальным пигментообра-зующим действием обладает ДУФ с длиной волны 340-360 нм. Наибольшее количество меланина в коже образуется на 3-й сутки от момента облучения. Усиление меланогене-за приводит к компенсаторной активации синтеза АКТГ и МСГ (меяаностимулирующего гормона), которые регули-руют секреторную функцию надпочечников. Продукты фотодеструкции связываются с белками кожи и образуют неоантигены, которые взаимодействуют с эпидермальными макрофагами (клетки Лангерганса) надбазального слоя эпидермиса. Эти клетки перемещаются в дерму и через эндотелий лимфатических сосудов движутся к региональным лимфатическим узлам, где начинают взаимодействовать с Т-лимфоцитами, активируя В-лимфоциты и образование иммуноглобулинов. Таким образом, происходит тренировка иммунной системы, повышение неспецифической рези-стентносга организма.

NBS Длительное УФО приводит к полному исчезновению клеток Лангерганса из эпидермиса. Этим стимулируется активация Т-супрессоров и блок Т-хелперов. Т-супрессоры ингибируют противоопухолевые реакции.

Показания к ДУФ: хронические воспалительные заболевания внутренних органов, заболевания суставов и костей различной этиологии, ожоги и отморожения, вяло заживающие раны и язвы, переутомление, заболевания кожи (псориаз, экзема, грибовидный микоз, витилиго, себорея).

Нротивопоказания: острые воспалительные гнойные заболевания, нарушение функции печени и почек, гипергиреоз, повышенная чувствительность к УФИ.

Аппаратура: селективные источники ДУФ - солярии «Ketlen>, «Ergoline», «Nemectron» и др.

Методика. Расстояние от источника ДУФ-излучения до тела составляет не менее 10-15 см. Дозирование осуществляется по интенсивности и продолжительности облучения. В соответствии с типом пигментации кожи приняты три схемы общего ДУФ-облучения (см. таблицу).

Длинноволновое УФО несовместимо с солнечными ваннами.

Возрастные ограничения - детям с 2 мес.

В лечебной практике часто имеют дело с эффектом фотосенсибилизации, т.е. с повышением чувствительности к действию УФ-излучения. Этот эффект используется для ГГУВА-терпии (Р - псорален, UVA - ультрафиолетовое излучение зоны А - ДУФ).

ПУВА-терапия - это лечебное применение ДУФ-из лучения (Я,=3 20-400 нм) со специальными фотосенсибилизаторами. Синоним - фотохимиотерапия (ФХТ).

При предварительном пероральном или парентеральном приеме некоторые химические соединения фуро-кумаринового ряда (фотосенсибилизаторы: псорален, пу-вален, бероксан и др.) способны сенсибилизировать кожу больных к ДУФ-излучению и стимулировать синтез меланина. Эти препараты при последующем облучении соединяются с тимидиновыми основаниями ДНК клеток дермы и образуют С-4-щислобутанфотоаддитивные соединения. Эти продукты подавляют митозы быстро делящихся клеток дермы и дифференцировку базальных слоев эпидермиса. В результате у больных псориазом и витилиго возникает пигментация, и исчезают бляшки на пораженных участках кожи. В процессе курсового лечения по определенной схеме происходит полное восстановление структуры кожи.

При приеме фотосенсибилизаторов могут быть осложнения (тошнота, зуд, папилломатоз, фотодерматоз), поэтому ПУБА-терапию не назначают при легком течении заболеваний, при свежих формах и в качестве средства массовой терапии.

Показания к НУВА-терапии тяжелые формы кожных заболеваний, резистентные к другим методам лечения (псориаз, экзема, витилиго, себорея).

Противопоказания: злокачественные новообразования и подозрения на них, заболевания печени и почек с выраженным нарушением их функций, гипертиреоз, повышенная чувствительность к УФИ, индивидуальная непереносимость препарата, острые желудочно-кишечные заболевания, гепатит и цирроз печени, острый и хронический нефрит, диабет, кахексия, гипертоническая болезнь, туберкулез, заболевания крови, беременность, заболевания ЦНС. "

Аппаратура: установки ультрафиолетовые длинноволновые - УУД-1, УФО 1500, ЛУФ-153, ЛУФ-80, ПУ-ВА-22 (Финляндия), Псоримоке-3050 (Германия).

Методика. Перед облучением больные принимают фотосенсибилизаторы. Облучению подвергают часть или все тело больного. При местном воздействии облучают непигментированный участок тела. Кожа больного должна быть очищена от мазей и кремов. Облучают поочередно различные поверхности тела больного или одновременно все его тело по круговой методике. На ограниченных участках можно втирать раствор фотосенсибилизатора в очаги поражения. Дозирование ДУФ осуществляют по интенсивности излучения и продолжительности облучения. Продолжительность курса - 20-25 процедур.

Возрастные ограничения - детям с 12 лет.

• СУФ - СРЕДНЕВОЛНОВОЕ ультрафиолетовое излучение. При поглощении квантов СУФ-излучения (обладающих значительной энергией) в коже образуются продукты фотолиза белка.

Под непосредственным влиянием УФ-излучения белок клеток кожи подвергается денатурации и коагуляции. Затем поврежденный белок расщепляется ферментами с образованием и накоплением в тканях БАВ (например гистамина), которые играют большую роль в развитии местной кожной реакции (эритемы), сопровождающейся увеличением количества функционирующих артериол и капилляров кожи, их расширением и ускорением кровотока.. Кожная эритема развивается через 3-12 часов после облучения и сохраняется до 3 суток, после чего кожа шелушится вследствие отмирания клеток поверхностных слоев. На месте эритемы возникает пигментация в связи с отложением меланина в клетках базального слоя кожи. Необлучен-ные участки кожи на границе эритемы реагируют рефлекторным спазмом сосудов (белая кайма). Кожные изменения, возникающие под влиянием эритемы СУФ- излучения, служат раздражителем рефлексогенных зон.

Витаминообразующее действие СУФ- излучения связано с переводом провитамина Д кожи в витамин Ж который является активатором фосфорно-кальциевого обмена.

Лечебные эффекты СУФ различны в эритемных и субэритемных дозах. Субэритемные дозы оказывают витаминообразующее, трофостимулирующее, иммуномо-дулирующее действие. Эритемные дозы оказывают анал-гетический и десенсибилизирующий эффект.

Показания: острые и подострые воспалительные заболевания внутренних органов, последствия травм опорно-двигательного аппарата, заболевания ПНС вертебро-генной этиологии с выраженным болевым синдромом, заболевания суставов и костей, вызванные нарушением обмена кальция, дефицит солнечного облучения, вторичные анемии, нарушения обмена веществ, рожистое воспаление. Спектр применения СУФ в педиатрии также очень широк: его назначают не только при воспалительных заболеваниях внутренних органов, но и для профилактики ОРВИ, для лечения рахита, спазмофилии, гипотрофии, недоношенности, омфалита, опрелостей и пиодермии, атопического дерматита.

Противопоказания; гипертиреоз, гиперкалыше-мия, повышенная чувствительность к УФИ, ХПН, СКВ, органические поражения сердца, малярия.

Аппаратура: интегральные источники УФИ (ДУФ+СУФ+КУФ) - дуговые ртутные трубчатые лампы ДРТ-100, ДРТ-125, ДРТ-230; облучатель кварцевый настольный ОКН-им; газоразрядная лампа ДРК-120 и селективные источники СУФ - люмшшсгдентная эритемная лампа ЛЗ-153, дуговые ксеноновые лампы ЭОК-2000. Промышленностью выпускаются лампы различной мощности (для общего и локального воздействия).

Методика. Образование фотоэритемы - наиболее заметный результат действия УФ-лучей, точно соответствующий интенсивности облучения и степени регионарной и индивидуальной фоточувствительности кожи. Поэтому определение минимальной интенсивности облучения, способного вызвать образование эритемы, является основой установления дозы облучения - так называемой биодозиметрии. Она является основным методом дозирования УФО в клинической практике. При равных условиях (один и тот же источник УФ-лучей, одинаковое расстояние от него до объекта облучения) интенсивность облучения соответствует его времени. Поэтому дозу УФО, выраженную минимальной его продолжительностью при определенном расстоянии излучателя от тела облучаемого, которой достаточно для возникновения эритемы, называют биологической. Для ее определения применяют биодозиметр БД-2, представляющий собой металлическую пластину с шестью прямоугольными отверстиями, площадью приблизительно 27 х 7 мм каждое, которые закрываются подвижной заслонкой.

При определении биодозы накладывают биодозиметр на область, предназначенную для облучения, или нижнюю часть живота, если назначено общее УФО. Не подлежащие облучению участки тела закрывают простыней. Больной должен надеть светозащитные очки (недостаточная защита глаз больных и персонала может привести к развитию острого конъюнктивита вследствие ожога). Облучатель с включенной и прогретой ртутно-кварцевой лампой устанавливают перпендикулярно к поверхности облучения на заданном расстоянии (обычно 50 см). Открывают первое отверстие биодозиметра и облучают кожу под ним в течение 30 с. Затем через каждые 30 с открывают поочередно следующие отверстия, продолжая облучать под открытыми ранее отверстиями, пока не будут облуче-

ны все 6 отверстий. Через 24 часа после облучения при осмотре кожи видны эритемные полоски, соответствующие отверстиям биодозиметра. Подсчитав их число, нетрудно определить время, которое потребовалось для образования минимально выраженной полоски, т.е. собственно и определить биодозу. Так, например, если у больного появились 4 полоски, очевидно, что минимально выраженная из них соответствует 4-му отверстию, т.е. они образовались при облучении в течение 1 мин 30 с, что, следовательно, и является биодозой. Для расчета биодозы предложена следующая формула:

x = t-(n-m + l),

где х - величина биодозы, с; / - время облучения 6-го (последнего) отверстия биодозиметра, с; п - число облученных отверстий; т - число эритемных полосок.

При выборе групповых облучений или в экстренных случаях, когда процедуру откладывать нежелательно (например, при рожистом воспалении), можно ориентироваться по средним биодозам при использовании этой лампы, полученным у 10 человек. Такие данные приведены в паспорте каждой лампы.

В практике выделяют два вида УФО - общее и местное. Общее УФО проводят, последовательно воздействуя на переднюю и заднюю поверхность обнаженного тела постоянно возрастающими дозами. Начинают курс облучений с 1/4 -1/2 индивидуально определенной биодозы. Через каждые 2-3 процедуры дозу увеличивают вдвое и доводят к концу курса лечения до 2-3 биодоз. В педиатрии облучение начинают с 1/10 - 1/4 биодозы, постепенно увеличивая ее до 1,5 биодоз, сохраняя на этом уровне до конца курса лечения. Существуют различные схемы общего УФО: основная, замедленная и ускоренная (см таблицу).

П роцедуры

общего облучения проводят через день.

Во время курса лечения покраснения

кожи, как правило,

не наблюдается, так как интенсивность

облучения наращивается

постепенно. Замедленная схема применяется

у

ослабленных больных и детей в период

реконвалесцен-ции.

Ускоренная схема находит преимущественное

применение

при необходимости интенсифицировать

облучение, например,

при фурункулезе.

роцедуры

общего облучения проводят через день.

Во время курса лечения покраснения

кожи, как правило,

не наблюдается, так как интенсивность

облучения наращивается

постепенно. Замедленная схема применяется

у

ослабленных больных и детей в период

реконвалесцен-ции.

Ускоренная схема находит преимущественное

применение

при необходимости интенсифицировать

облучение, например,

при фурункулезе.

Для местного облучения применяют эритемные дозы УФ-лучей. Местное облучение имеет несколько вариантов: облучение очага поражения, внеочаговое облучение, облучение рефлексогенных зон, фракционированное облучение и др. Облучение производится обычно с расстояния 50 см. Площадь участка, подвергаемого одномоментному воздействию, обычно не превышает 600-800 см2. В один день облучают не более одного поля (в эритемной дозе). Повторное облучение каждого поля - через 2-3 дня, с увеличением дозы облучения в 1,5-2 раза (суммарно не более 5 раз).

Возрастные ограничения : общее УФО - детям с 1 месяца, местное - с рождения.

• КУФ - КОРОТКОВОЛНОВОЕ ультрафиолетовое излучение. Такое излучение вызывает денатурацию и фотолиз нуклеиновых кислот и белков за счет избыточного поглощения энергии его квантов молекулами ДНК и РНК. Это приводит к инактивации генома и белоксинте-тического аппарата клеток. Происходящие при этом летальные мутации с ионизацией атомов и молекул приводят к инактивации и разрушению структуры микроорганизмов

и грибов.

Используют местное облучение пораженных участков кожи или слизистых пораженных органов или АУ-ФОК-терапию (АУФОК - аутотрансфузия ультрафиолетом

облученной крови).

Лечебные эффекты КУФ: бактерицидный, мико-цидный (для поверхностного облучения), иммуностимулирующий, метаболический, коагулокоррегирующий (для

УФО крови).

Показания

Для поверхностной методики - острые и подострые заболевания кожи, раны с опасностью присое динения анаэробной инфекции, туберкулез кожи.

Для АУФОК - гнойные воспалительные за болевания (абсцессы, карбункулы, остеомиелит), трофиче ские язвы, бактериальный эндокардит, ХНЗЛ, хронический бронхит, хронический гиперацидный гастрит, язвенная бо лезнь, ИБС, ГБI-II ст, острый аднексит, нейродермит, псо риаз, рожа, сахарный диабет.

Противопоказания

Для поверхностной методики - повышен ная чувствительность кожи и слизистых к УФО.

Для АУФОК - порфирии, тромбоцитопении, психические заболевания, гепатонефропатии, каллезные ЯБ желудка и ДИК, гипокоагуляция любой этиологии,

острые нарушения мозгового кровообращения, острый период инфаркта миокарда.

Аппаратура

Для поверхностной методики - интегральные источники (внутриполостные облучатели ОУП 1 и ОУП 2, БОД 9; для слизистых оболочек БОП-4) и селективные - настенные (ОБН, ОБРН), настенно-потолочные (ОВРНП). В них применяют дуговые бактерицидные лампы с макси мумом излучения на длинах волн 254-264 нм.

Для АУФОЬС - аппараты МД-73М «Изольда» и «Надежда» с источником УФИ лампой низкого давления ЛБ-8. Их энергия сосредоточена преимущественно в диа пазоне 200-280 нм.

Методика

Местное облучение пораженных участков кожи и слизистых (поверхностная методика) проводят по схеме для СУФ (см. таблицу выше). Дозирование осущест вляют также по схеме для СУФ. Начальная доза облуче ния - 1-3 биодозы при интегральном спектре излучения, 1 биодоза при селективном КУФ; ежедневно прибавляют по Уг биодозы и доводят до 3-4 биодоз. Курс - 3-5 процедур.

АУФОК. В первых процедурах кровь облу чают из расчета 0,5-0,8 мл на 1 кг массы больного в тече ние 10-15 мин, а затем количество крови увеличивают до 1-2 мл/кг-1. Дозирование осуществляют по продолжитель ности облучения крови, которая не должна превышать 10- 15 мин, курс - 7-9 процедур.

8.4. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ Слово LASER - это аббревиатура английского словосочетания «LIGHT AMPLIFICATION by STIMULATED EMISSION of RADIATION», что дословно означает «усиление света пу-

тем вынужденного излучения». Эффект лазера непосредственно следует из энергетических свойств атома.

Теоретически возможность создания лазера была обоснована еще в 1917 г. А. Эйнштейном, но первый оптический квантовый генератор (лазер) для промышленности был создан в США лишь в 1960г. В медицине лазер используется с 70-х годов XX века.

Физические характеристики, отличающие лазерный свет от обычного:

когерентность, т.е. все фотоны, образующие световой пучок, излучаются в идентичной фазе, упорядоченным образом;

однонаправленность - лучи светового потока строго параллельны, не рассеиваются;

монохроматичность - строго постоянная частота и длина волны, т.е. определенный участок спектра (ИК, УФ, красный, синий, зеленый - создание ла зерного излучения возможно в любом участке электромагнитного спектра, от рентгеновских до радиоволн, но в медицине используют диапазон от ИК до УФ, т.е. с длиной волны от 337 до 1060 нм);

яркость (имеется в виду энергетическая концен трация фотонного излучения).

Именно эти характеристики наделяют луч лазера удивительными свойствами: например, излучение обычной лампочки мощностью в 100 Вт позволяет всего-навсего осветить комнату, в то время как луч СОг-лазера мощностью в 20 Вт, т.е. в 5 раз меньше, разрезает и коагулирует ткани (лазер-скальпель). В физиотерапии используются лазерные аппараты, мощность которых не превышает 200 миллиВт (низкоэнергетические, низкоинтенсивные лазеры).

По типу активного вещества различают твердотельные, газовые и полупроводниковые лазеры. Глубина

проникновения лазерного луга зависит от его длины волны (чем больше длина волны, тем глубже проникает луч в живые ткани): ультрафиолетовый лазер способен преодолеть только 1 мм тканей и используется, в основном, для лечения кожных заболеваний, в то время как луч инфракрасного лазера проникает на 5-7 см вглубь организма (грудная клетка для такого луча является практически «прозрачной»).

Наиболее широкое применение в физиотерапии имеют: красный гелий-неоновый лазер и инфракрасный полупроводниковый лазер на арсениде галлия, которые, не разрушая ткани, оказывают биостимуляционное действие.

Действие низкоэнергетического лазерного излучения (НЛИ) на организм определяется развитием в живой клетке внутреннего фотоэффекта и электролитической диссоциации ионов, что отражается на физико-химических процессах и приводит к активации ядерного аппарата клетки и системы ДНК-РНК-белок, увеличению митоти-ческой активности, повышению скорости кровотока, уменьшению интерстициального отека и длительности фаз воспаления.

Лечебные эффекты НЛИ (низкоэнергетического лазерного излучения): противовоспалительный, аналгези-рующий, метаболический, регенераторный, иммунокорри-гирующий, десенсибилизирующий, гипохолестеринеми-

ческий.

Показания к лазеротерапии очень широки. Это воспалительные заболевания внутренних органов, кожи и слизистых, сосудистая патология, дистрофические и воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата и вегетативной нервной системы, Заболевания ССС, в т.ч. инфаркт миокарда, аллергозы, кожные болезни, длительно не заживающие раны и трофические язвы, вторичные им-мунодефицитные состояния.

Противопоказания включают в себя злокачественные и доброкачественные опухоли, заболевания крови и склонность к кровотечениям, СССН, ДН, ПН в стадии декомпенсации, активная фаза туберкулеза, тиреотоксикоз, беременность в первом триместре, а также индивидуальная непереносимость фактора.

Аппаратура: красный He-Ne-лазер - АФЛ-1, УЛФ, ЛГ-75, ФАЛМ-1, ШАТЛ-01; ИК-полупроводннковый лазер - Узор, МИЛТА, Улей, Колокольчик, Lem Scaner, Energy; комбинированные полихроматические лазерные установки - ЛОТОН, ШАТЛ-КОМБИ, АЗОР-2К, МУСТАНГ-2000, АДЕПТ-евро.

Методика. Метод и доза лазеротерапии рассчитываются индивидуально с учетом не только диагноза, но и возраста больного, его пола, цвета кожи, температуры тела и окружающей среды. В зависимости от патологии используют непрерывный или импульсный режим лазеротерапии.

В настоящее время выделяют 5 методик применения низкоэнергетических лазеров:

прямое воздействие НЛИ на открытые раневые и воспалительные поверхности расфокусирован ным лучом или сканирующей методикой;

облучение патологических очагов через кожные покровы (на рефлексогенные зоны или на область проекции органа);

лазерная световодная эндоскопическая терапия (например, облучение язвенного дефекта желуд ка);

лазеропунктура;

лазерное облучение (экстра- и интракорпораль- ное) биологических жидкостей, в первую очередь, крови - БЛОК.

Дозирование лазеротерапии осуществляют по

9.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОМ

(УЗ-ТЕРАПИЯ, ФОНОТЕРАПИЯ)

УЗ-терапия

Ультрафонофорез

Ультразвук (УЗ) представляет собой механические колебания плотной физической среды с частотой более 20 кГц, т.е. в сверхзвуковом акустическом диапазоне частот, которые распространяются в виде продольных волн и приводят к последовательному сжатию и растяжению среды. В физиотерапии используют колебания в диапазоне от 800 КГц (0,88 МГц) до 2640 КГц (2,64 МГц); длина волны при этих частотах примерно 1,5 мм. При частоте 800-900 КГц ультразвук проникает в ткани на глубину 4-5 см.

Скорость распространения ультразвука в тканях зависит от плотности среды и величины акустического сопротивления. В неоднородных средах, какими являются ткани организма, распространение ультразвука происходит неравномерно. Максимум поглощения ультразвуковой энергии наблюдается в костной и нервной ткани, на границах разных тканей, а также на внутренних мембранах клеток. Наименее чувствительны к УЗ мышечная и жировая ткани.

Основными факторами лечебного действия ультразвуковых колебаний являются механический, физико-химический и тепловой. Механический фактор обуславливает возникновение в тканях переменного акустического давления - волнообразно распространяющихся участков сжатия и разрежения («микромассаж»). Часть энергии УЗ-колебаний поглощается, что сопровождается теплообразованием. С тепловым эффектом связывают анальгезию, которая является наиболее ранним проявлением лечебного действия ультразвука. Под действием ультразвука малой интенсивности (0,05-0,6 Вт/см2) изменяются внутримолекулярные связи в белковых структурах клеток, активизируется ферментативная деятельность, изменяется проницаемость клеточных мембран, освобождаются БАВ, повышаются тканевое дыхание и гликолиз в нервных клетках.

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ - это сочетанное воздействие на организм ультразвуковых колебаний и вводимых с их помощью лекарственных веществ. В ультразвуковом поле молекулы лекарственных веществ приобретают большую подвижность и перемещаются вглубь тканей. Вызываемое ультразвуком повышение проницаемости кожи и гистогематических барьеров создает благоприятные условия для проникновения молекул лекарственных веществ. Препараты проникают в эпидермис и верхние слои дермы через выводные протоки сальных желез, легко попадают в интерстиций и проходят через поры эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов. Вводимые в организм с помощью ультразвука протеолитические ферменты .рассасывают рубцы соединительной ткани, вызывают деполимеризацию и разжижение гноя.

Лечебные эффекты: анальгетический, рассасывающий, противовоспалительный, спазмолитический, де-фиброзирующий, метаболический.

Показаниями для УЗ-терапии являются воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата с выраженным болевым синдромом (артрит, артроз, ревматоидный артрит, периар-трит, эпикондилит), травмы и заболевания периферической нервной системы (неврит и невралгия, радикулит), заболевания ЖКТ (ДЖВП), ЛОР-органов, некоторые болезни кожи.

К числу частных противопоказаний относятся ИБС с явлениями стенокардии и аритмии, гипертоническая болезнь П-Б ст., тромбофлебит, гипотония, тяжелые органические поражения ЦНС, резкие дисфункции эндокринных органов, заболевания крови со склонностью к гида-коагуляции. Противопоказанием для ультрафонофореза могут быть также аллергические реакции на вводимые лекарственные препараты.

Аппаратура: УЗТ-101Ф, УЗНТ-22/44, УЗТ-306, «Барвинок», «Гинетон».

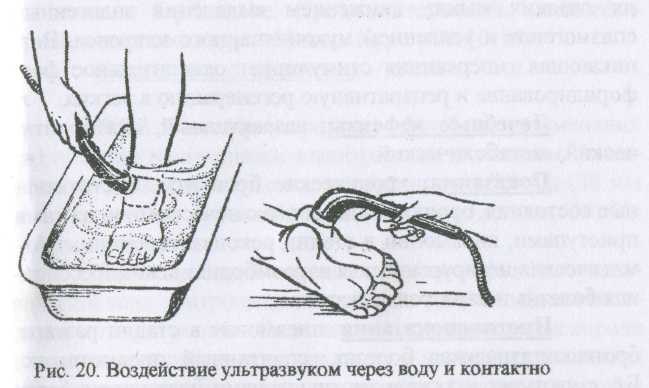

Методика. УЗ-терапию чаще осуществляют контактным способом, т.е. воздействие проводят непосредственно на кожу, предварительно смазанную гелем, вазелиновым маслом, ланолином или глицерином (контактная среда, уменьшающая отражение). При ультрафонофорезе в качестве контактной среды используют лекарственные вещества в виде растворов, мазей и суспензий. При лечении детей рекомендуется пользоваться преимущественно мощностью 0,05-0,4 Вт/см2.

Процедуру в соответствии с назначением можно проводить по лабильной или стабильной методике. Из-за опасности локального перегрева тканей последняя методика более предпочтительна. При лабильной методике УЗ-излучатель перемещают по поверхности тела больного медленными круговыми и спиралеобразными движениями со скорость 1-1,5 см/с. Иногда используют стабильную ме-

тодику, при которой излучатель устанавливают неподвижно. Озвучивание частей тела сложных конфигураций (суставы стопы и кисти) проводят в ванночке с водой или через резиновый мешочек с водой.

Дозирование осуществляют по плотности потока энергии (интенсивности) УЗ. Продолжительность ежедневно проводимых процедур составляет 10-15 мин, курс -8-12 процедур.

Возрастные ограничения - детям с 2 лет.