- •1.Структурная геология, ее задачи и практическое значение.

- •2. Геологическое картирование: его цели и задачи.

- •4. Геологическая карта, ее содержание, назначение, оформление.

- •5. Разделение геолого-съемочых работ и геологических карт по масштабу.

- •6.Изучение обломочных осадочных пород при г/с.

- •8. Регрессивное залегание, расчленение разреза.

- •10. Полевое изучение глинистых пород.

- •11. Полевое изучение карбонатных пород.

- •12. Полевое изуение органогенных и соляных пород.

- •13. Определение истинной мощности пласта по видимой, по выходам на поверхность, в скважинах.

- •14. Определение элементов залегания пород по скважинам, по трём точкам выхода пласта на поверхность.

- •15. Залегание пород нормальное и опрокинутое.

- •16. Способы картирования и отображения наклонно-залегающих пород на геологических картах.

- •17. Пластовые треугольники, определение элементов залегания пород на геологической карте и топооснове.

- •20. Слой как основная форма залегания осадочных пород, строение слоя.

- •22. Мощность слоя и способы ее определения.

- •24. Слоистость межпластовая и внутрипластовая, ее отображение на геологических картах.

- •25.Трансгрсивное залегание и расчленение разрезов.

- •26. Первичное и нарушенное залегание геологических тел. Деформация, ее виды и выражение в зк.

- •27. Разрыв хрупкий и вязкий; виды разрывов.

- •28. Складки и их типы.

- •29. Строение складок.

- •30. Морфологическая классификация складок по положению осевой поверхности и отображение их на геологических картах.

- •31. Наклонное залегание пластов. Элементы залегания.

- •32. Морфологическая классификация складок по соотношению крыльев, форме замка.

- •33. Морфологическая классификация складок по соотношению длинной и короткой осей, мощностей слоев на крыльях и сводах.

- •34. Флексуры, страение.

- •35. Складки конседиментационные и постседиментационные.

- •36. Взбросы и сбросы.

- •37. Генетическая классификация складок.

- •38. Диапировые складки.

- •41. Несогласные интрузии и их строение.

- •42. Согласные интрузии и их строение.

- •43. Интрузивные фации.

- •44. Классификация интрузий по внутреннему строению. Недифференцированные интрузии.

- •45. Дифференцированные интрузии.

- •46. Расслоенные интрузии

- •47. Директивные текстуры интрузивных пород и их отображение на геологической карте.

- •48. Первичная трещиноватость интрузивов.

- •49. Общая характеристика и типы метаморфизма.

- •50. Локальный метаморфизм.

- •51. Региональные постдиагенетические изменения, их типы, природа и особенности.

- •53. Будинаж – структуры.

- •54. Гранитно-гнейсовые купола и зеленокаменные пояса.

- •56. Фациальный анализ вулканитов (цель, задачи, содержание).

- •66. Особенности картирования вулканогенных образований.

- •67. Полевое изучение и определение вулканитов.

- •68. Определение элементов залегания вулканитов.

- •69. Установление несогласий в вулканогенных толщах.

- •70. Корреляция вулканогенных разрезов.

- •71. Картирование нестратифицированных вулканогенных образований.

- •72. Стратиграфическое расчленение разрезов вулканогенных образований.

- •73. Картирование стратифицированных вулканогенных образований.

- •75. Значение геофизических методов при картировании вулканогенных образований.

- •76. Значение аэрофотоматериалов при картировании вулканогенных образований.

- •77. Поиски в районах картирования вулканогенных образований.

- •78. Определение возраста вулканитов и их датировка.

- •79. Стадии полевого изучения интрузивных массивов.

- •80. Изучение формы интрузивных тел и их контактов.

- •82. Магматический комплекс (определение, цель выделения).

- •83. Магматическая формация, значение формационного анализа при геологическом картировании.

- •84. Значение фациального и формационного анализа при геологическом картировании.

- •85. Вторичные (постинтрузивные) элементы структуры интрузивных массивов.

- •86. Особенности картирования метаморфических комплексов.

- •90. Коры выветривания. Физико-химические условия образования кор выветривания.

- •91. Зона гипергенеза, типы рудоносных гипергенных тел (формаций).

16. Способы картирования и отображения наклонно-залегающих пород на геологических картах.

Наклонный пласт при плоском горизонтальном рельефе тоже будет отображаться в виде прямой линии – линии простирания. При сложно расчлененном рельефе конфигурация выхода пласта будет извилистой.

Коэффициент извилистости будет зависеть от форм рельефа и элементов залегания пласта. Таким образом, техника отрисовки геологической карты в этом случае сводится к определению соотношения линий выхода пласта с горизонталями. Для отображения наклонно залегающего пласта на карте необходимо иметь географическую основу в горизонталях и данные об элементах его залегания, замеренные хотя бы в одной, привязанной к рельефу точке. Наклонный пласт в разрезе условно пересекает горизонтали. Чем меньше угол падения пласта, тем больше будет расстояние между изогипсами на горизонтальной плоскости (карте) и наоборот.

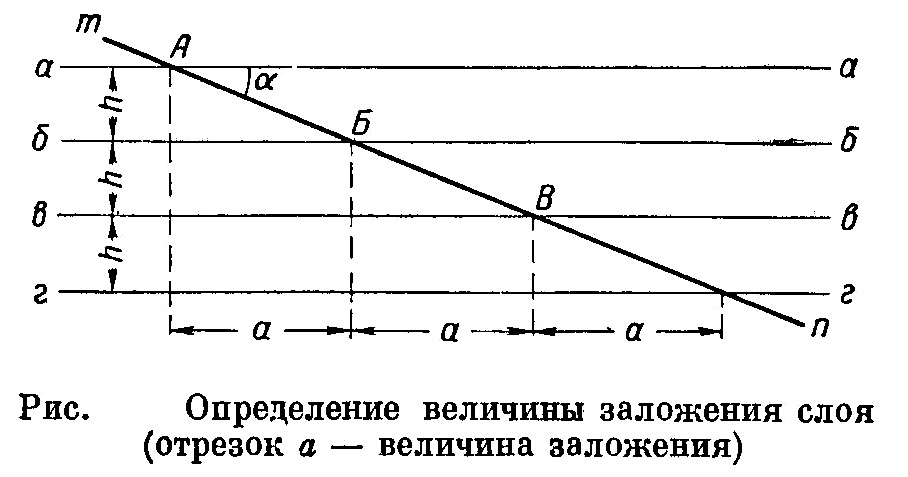

Расстояние между проекциями изогипс (линий простирания), проведенных с одинаковым вертикальным интервалом, называется масштабом заложения или просто заложением. Величина заложения пропорциональна косинусу угла падения пласта. Для определения заложения:

1. Проводим линию АБ под углом наклона пласта

2. Пересекаем ее горизонтальными линиями (плоскостями) через расстояние, равное сечению горизонталей в масштабе карты. Точки А - Б - В являются точками выхода линий простирания (изогипс).

3. Из точек А, Б, В опускаем перпендикуляр на горизонтальную плоскость, отрезки а - а и будут соответствовать масштабу заложения.

17. Пластовые треугольники, определение элементов залегания пород на геологической карте и топооснове.

Наклонно залегающие пласты, занимающие как бы промежуточное положение по углу падения (больше 0° и меньше 90°), в условиях расчлененного рельефа будут иметь извилистые границы. Изгибы с противоположным расположением их выпуклостей будут приурочены к отрицательным и положительным формам рельефа. Если соединить мысленно стороны этих изгибов прямыми линиями, получим треугольники, которые называются пластовыми. Они используются для определения направления пород падения пород.

Слои наклонены в ту сторону, куда направлена вершина треугольника в отрицательных формах рельефа и в сторону восстания пласта на положительных формах (водоразделах), если угол наклона пласта больше угла наклона рельефа, если меньше – пятно.

При угле падения пласта меньше угла наклона склона, пласт будет выходить в виде пятна или полосы среди одновозрастных пород, в то время как в предыдущем случае по падению будут располагаться более молодые, а по восстанию более древние породы.

Величина угла изгиба (или треугольника) зависит от угла наклона и формы рельефа. При крутом залегании угол будет тупым, при пологом – острым. При одинаковом наклоне слоя выход его на крутом рельефе имеет более острый угол, чем на пологом.

Элементы залегания пласта на карте, если они не указаны, определяют по соотношению пласта с горизонталями рельефа. Для этого соединяют точки пересечения границы пласта (кровли или подошвы) с какой либо одной горизонталью прямой линией, которая будет линией простирания. Перпендикуляр к ней, опущенный из точки пересечения той же границы пласта с другой горизонталью, даёт линию падения, которая одновременно является и заложением.

Направление падения пласта определяют по возрасту и рельефу: наклонно залегающие пласты обычно наклонены в сторону более молодых пород (за исключением опрокинутого залегания).

18. Поиски в районах развития осадочных пород

19. Построение геологических разрезов при горизонтальном залегании пород.