- •Оглавление

- •Раздел 7 Нефинансовая (социальная) отчетность корпораций……...205

- •Раздел 8 Интеграция корпоративной социальной ответственности в корпоративное управление……………………………………………….227

- •Раздел 9. Этические аспекты управления корпоративной социальной ответственностью…………………………………………………………232

- •Предисловие

- •Раздел 1 корпоративная социальная ответственность бизнеса как социальный феномен современного общества

- •Корпорация в дискуссии о социальной ответственности

- •Причины актуализации феномена корпоративной социальной ответственности

- •1.3.Корпоративная социальная ответственность: определения

- •1.4 Виды и мотивы корпоративной социальной ответственности

- •1.5 Корпоративные социальные программы

- •Раздел 2 корпоративная социальная ответственность как общественная идея

- •2.1 Глобальный договор оон

- •2.2 Принципы Глобального договора оон

- •2.3 История благотворительности как идеи служения обществу

- •2.4 Нормативное регулирование благотворительной деятельности в Российской Федерации

- •2.5 Стратегии корпоративной социальной ответственности

- •Раздел 3 эволюция концепций корпоративной социальной ответственности

- •3.1 Научные исследования корпоративной социальной

- •Ответственности

- •3.2 Концепция стейкхолдеров

- •3.3 Концепция корпоративного гражданства

- •3.4 Концепция корпоративной устойчивости

- •Раздел 4 характер, объекты и уровни корпоративной социальной ответственности

- •4.1 Характер корпоративной социальной ответственности

- •4.2 Объекты корпоративной социальной ответственности

- •4.3 Уровни корпоративной социальной ответственности

- •Раздел 5 основные формы корпоративной социальной ответственности

- •5.1 Корпоративная благотворительность

- •5.2 Корпоративный социальный маркетинг

- •5.3 Благотворительный маркетинг

- •5.4 Корпоративная филантропия

- •5.5 Волонтерская работа

- •5.6 Социальное партнерство

- •Раздел 6 модели корпоративной социальной ответственнояти

- •6.1. Американская модель корпоративной социальной ответственности

- •6.2.Европейская модель корпоративной социальной ответственности

- •6.3 Британская модель корпоративной социальной ответственности

- •6.4 Скандинавская модель корпоративной социальной ответственности (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия)

- •6.5 Российская модель корпоративной социальной ответственности

- •6.6 Классификация страновых моделей корпоративной социальной ответственности

- •Раздел 7 нефинансовая (социальная) отчетность корпораций

- •7.1 Мотивы нефинансовой (социальной) отчетности

- •7.2 Типы отчетов

- •7.3 Организация процесса отчетности

- •Раздел 8 интеграция корппоративной социальной ответственности в корпоративное управление

- •Ксо как функция менеджмента

- •8.2 Принципы корпоративной социальной ответственности как философии корпоративного управления

- •8.3 Инструменты реализации корпоративной социальной ответственности в корпоративном управлении

- •Раздел 9 этические аспекты управления корпоративной социальной ответственностью

- •Вопросы для проверки качества знаний по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность»

- •Тематика эссе по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность»

- •Тест (для контроля качества знаний студентов при изучении дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»)

- •1. Организации каких организационно-правовых форм затрагивает проблематика корпоративной социальной ответственности:

- •2. Корпорация имеет форму собственности:

- •3. Причиной актуализации феномена корпоративной социальной ответственности является:

- •5. Внедрение стандартов корпоративной социальной ответственности предполагает деятельность корпораций в плане:

- •6. Инвесторы и финансовые институты отдают предпочтение бизнесу:

- •7. Корпоративная социальная ответственность трактуется как:

- •Библиографический список

- •Источники в электронных сми

- •Корпоративная социальная ответственность Учебное пособие

- •460038, Г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 16.

Раздел 5 основные формы корпоративной социальной ответственности

Основываясь на интерпретации корпоративной социальной ответственности как долгосрочной стратегии бизнеса, направленной на повышение уровня благосостояния местного сообщества с помощью соответствующих подходов к ведению бизнеса и предоставления корпоративных ресурсов, Филип Котлер и Нэнси Ли выделили следующие формы корпоративной социальной ответственности, благодаря которым корпорация может донести до потребителя свои социальные приоритеты.

5.1 Корпоративная благотворительность

Корпоративная благотворительность предполагает предоставление финансовых и иных ресурсов корпорации для привлечения внимания общественности к конкретной социальной проблеме.

За длинную историю корпоративной благотворительности и само это явление, и отношение к нему со стороны основных участников и общества, и те формы, в которых она осуществлялась, много раз менялись. Начнем с того, что благотворительность, как правило, не связана напрямую с основной экономической деятельностью корпорации. Этим объясняется противоречивое отношение к благотворительности со стороны бизнес-сообщества. Ориентированные исключительно на получение прибыли компании полагают, что бизнес не должен тратить деньги на непрофильную (и к тому же с трудом поддающуюся анализу с точки зрения конечного результата) деятельность. Другие придерживаются позиции «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Концепция корпоративной ответственности попыталась дать ответы на основные вопросы: зачем это нужно, и как это вписывается в бизнес-цели. Однако, учитывая, что еще никому не удалось с цифрами в руках доказать благотворное влияние благотворительной деятельности на бизнес, аргументация в этой части остается не самой убедительной. Некоторые успехи в области экономического обоснования права корпоративной благотворительности на существование связаны с появлением идеи социальных инвестиций.

Можно выделить несколько этапов в развитии понимания целей и форм благотворительности.

1. Разовые пожертвования «по запросу» (называемые также бессистемной или спорадической благотворительностью), или адресная поддержка. С этого начинали почти все компании, но по мере профессионализации в вопросах благотворительности переходили на другие, более системные формы. Тем не менее, адресная поддержка нуждающихся, помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях остаются в арсенале благотворительности многих компаний и используются в тех случаях, когда другие средства неприменимы.

2. Благотворительная акция. В отличие от разового пожертвования благотворительная акция подразумевает некую идею, ради которой она проводится: например, помощь участникам Великой Отечественной войны к празднику Великой Победы, озеленение города и т.д. При этом может быть существенно расширен круг адресатов помощи, а также круг участников акции – к ней могут присоединиться и другие заинтересованные стороны, которые могут дополнить ее своими возможностями.

3. Программная благотворительность. Благотворительная программа отличается от благотворительной акции или разового пожертвования, прежде всего, наличием инструментов управления: как правило, в любой программе должны быть определены цели и задачи, предполагается оценка полученного результата (отчасти для того, чтобы соотнести эти результаты с целями, отчасти – чтобы оценить эффективность затрат). Переход от разовых акций к программам позволяет расширить горизонт планирования благотворительной деятельности, а также решать более серьезные задачи, требующие времени и средств. Благотворительная программа может быть организована в разных формах, включая выдачу грантов, проведение мероприятий или акций, организацию стажировок или обменов, проведение исследований, создание новых методик и т.д. При наличии целого ряда программ компания может принять решение о создании собственного благотворительного фонда, разделив таким образом профессиональную коммерческую и профессиональную благотворительную деятельность.

4. «Инфраструктурная» благотворительность.По мере развития различных общественных организаций, благотворительная деятельность обрела свою «инфраструктуру»: появились различные фонды и некоммерческие организации, специализирующиеся на определенных темах и имеющие собственные программы, которые может финансировать бизнес, или предлагающие свои услуги в качестве администратора благотворительных (как правило, грантовых) программ компаний. Таким образом, компании получили возможность отдавать свои благотворительные программы на аутсорсинг, и, если партнер выбран правильно, достигать более профессиональных и значимых результатов. В какой бы форме ни осуществлялась благотворительная деятельность, ее основные черты – безвозмездность и бескорыстность. Этим благотворительная деятельность отличается от спонсорской поддержки, которая является платой за рекламные услуги или услуги аналогичного характера.

В конце 2010 года Российским Центром исследования гражданского общества и некоммерческого сектора (http//www.grans.hse.ru) было проведено исследование корпоративной благотворительности с целью анализа ее существующих практик и организационных форм, а также практик сетевого взаимодействия корпоративных доноров. Корпоративным благотворителем является коммерческая компания, которая осуществляет благотворительную деятельность, безвозмездно передает свои денежные или неденежные ресурсы нуждающимся - отдельным гражданам, учреждениям или некоммерческим организациям, которые в настоящий момент не в состоянии самостоятельно себе помочь удовлетворить жизненно важные потребности. Западные исследователи гражданского общества обеспокоены ограниченной эффективностью организационной схемы, по которой работает большинство корпоративных филантропов и некоммерческих организаций. Исследователи видят решение и потенциал повышения эффективности работы во внедрении принципов социальных сетей как организационных основ. Использование отдельным актором потенциала социальных сетей значительно повышает эффективность его деятельности за счет аккумуляции социальных возможностей и капиталов остальных участников. Для изучения гражданского общества, с позиции ряда исследователей, более подходящим является понимание социальных сетей как создаваемых для достижения целей, разделяемых всеми участниками. Социальные сети являются основаниями для формирования социальных сообществ, члены которых имеют объединяющую характеристику. Сетевое мышление является стратегическим инструментом для повышения стабильности и социального авторитета, а также независимости организаций сектора. Базовая гипотеза исследования заключалась в предположении, что вовлеченность организаций российского некоммерческого сектора в сетевые взаимодействия и сообщества может иметь конструктивный вклад в повышение результативности деятельности сектора в целом. Основные вопросы касались практик корпоративной благотворительности и взаимодействия доноров. Были поставлены следующие задачи: 1) определение механизмов реализации корпоративной благотворительности (ключевые формы благотворительности, направления благотворительной деятельности, роль институциональных посредников); 2) изучение социальных эффектов благотворительной деятельности (оценка воспринимаемого вклада благотворительной деятельности в формирование имиджа донора - как индивидуального, так и корпоративного); 3) воспринимаемые тенденции развития благотворительной деятельности; 4) состояние донорского сообщества в настоящее время (наличие социальных сетей благотворителей, масштаб сетей, степень институционализации донорского сообщества, агенты и инициаторы институционализации, формы коммуникации, информационного обмена в сообществе). Методом исследования было выбрано глубинное интервью с применением этнографических элементов и методик когнитивного картографирования. Сбор первичной информации осуществлен среди представителей двух групп целевой аудитории: 1) представители коммерческих организаций - крупных, средних и малых - осуществляющих корпоративную благотворительную деятельность; 2) руководители институциональных посредников благотворительной деятельности - благотворительных фондов, некоммерческих и общественных организации. Организации, осуществляющие благотворительную деятельность, представляли различные отрасли: нефтедобывающую, химическую, коммуникационную, легкую промышленность, здравоохранение, финансовые услуги, строительство, а также ряд других. В результате проведенного исследования продемонстрировано, что 1) в муниципальных образованиях отсутствует сформированное и действующее донорское сообщество или координирующий центр; эта функция находится в неразвитом состоянии в связи с отсутствием потребности и интереса со стороны доноров на уровне муниципального образования; 2) горизонтальное взаимодействие представителей корпоративных доноров практически не развито, коммуникации в значительной степени опосредованы органами власти, которые зачастую выполняют роль институциональных посредников корпоративной благотворительности. В исследовании был обнаружен широкий спектр форм реализации благотворительной деятельности. Вместе с тем опыт использования этих форм органичен, денежные пожертвования воспринимаются как наиболее удобная форма осуществления благотворительной деятельности. Из неденежных форм относительно развитым является безвозмездное предоставление товаров и услуг организации, вовлечение работников и корпоративное волонтерство развиты в меньшей степени. Основные направления благотворительной деятельности: помощь детям; поддержка образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта; адресная помощь нуждающимся; поддержка ветеранов войны, труда; поддержка государственных и негосударственных некоммерческих организаций. Корпоративные доноры стараются реализовывать благотворительную деятельность путем прямой адресной помощи, частным лицам или организациям, путем постоянной поддержки «подшефных» организаций. В ряде случаев денежные пожертвования передаются не денежными средствами, а опосредованно - через приобретение благотворителем (или на его средства) необходимых товаров или оплату услуг нуждающимся.

В российской практике преобладающим является альтруистический тип корпоративной благотворительности - благотворительность не сопрягается с маркетинговыми или стратегическими задачами развития. Крупные корпоративные доноры в большей степени склонны оценивать благотворительность с функциональной точки зрения как инвестиции в построение имиджа и повышения уровня информированности потребителей.

Коммуникативная активность доноров характеризуется общей ориентацией на умеренное освещение своей благотворительности и незначительной активностью в информационном поле. Достаточно активны СМИ по освещению и информированию общественности о корпоративной благотворительности.

В декабре 2008 года CAF Россия подготовил рекомендации для компаний, заинтересованных в сохранении и развитии своей благотворительной деятельности в условиях экономического кризиса. Рекомендации содержали ряд практических советов о возможных путях трансформации корпоративной благотворительной деятельности, формах эффективных благотворительных программ, представляли контуры взаимоотношений, взаимовыгодных для компаний и некоммерческих организаций. Подготовленные рекомендации были размещены на сайте CAF Россия (www.cafrussia.ru), презентованы на Круглом столе в рамках Charity Club 15 декабря 2008 года. Проведенное весной 2009 года исследование «Благотворительность в условиях экономического кризиса» позволило внести коррективы в рекомендации для компаний с учетом запросов и ожиданий общества к бизнесу в текущих экономических реалиях, а также исходя из представленных компаниями собственных соображений и намерений касательно корректировки корпоративной благотворительной активности. Полученная в ходе исследования информация помогает по-новому взглянуть на текущие роли, действия и потребности ключевых участников благотворительной деятельности в целом, и компаний, в частности. Прежде всего, исследование «Благотворительность в условиях кризиса» выявило различия в оценке компаниями собственных ресурсов, предпочтительных форм и механизмов ведения благотворительной деятельности и ожиданиями, потребностями, запросами некоммерческих организаций к компаниям в условиях кризиса. Не менее важным результатом проведенной работы стало прояснение вопроса о том, что может стать платформой для совместных действий компаний и других участников благотворительного сектора, какие темы являются наиболее актуальными для сотрудничества компаний и некоммерческих организаций. Приведем содержание рекомендаций полностью.

I. Рекомендации компаниям

1. Активнее вовлекать работников в благотворительную деятельность компании. Речь идет как о выстраивании и расширении программ корпоративного волонтерства, так и о развитии денежных пожертвований работников компании. Вовлечение работников в благотворительную деятельность позволит компаниям избежать полного отказа от участия в жизни общества в период сокращения расходов на корпоративные программы, а также напрямую способствует решению задач по развитию и мотивации персонала.

Выстраивание корпоративной благотворительности на платформе вовлечения работников требует от компании определенных действий: 1) определение дизайна участия работников в благотворительной деятельности (основные подходы, направления, политики и пр.); 2)создание организационной модели вовлечения работников в благотворительность; 3)поиск партнеров и благополучателей; 4) обеспечение информационного сопровождения благотворительной деятельности; 5) обучение работников ключевым моментам волонтерской работы; 6) обеспечение обратной связи; 7) разработка и внедрение критериев оценки эффективности и результативности благотворительных программ и проектов с участием работников. Компаниям, настроенными на вовлечение своих сотрудников в благотворительную деятельность, не надо забывать о необходимости и целесообразности затрат (средства, организационные и временные ресурсы) на сопровождение и развитие корпоративного волонтерства, в том числе – со стороны общества. По результатам исследования, представители единодушно отмечают, что работа с волонтерами требует от них дополнительных ресурсов по обучению, сопровождению, обеспечению обратной связи.

2. Использовать потенциал механизма pro bono. Данный вид благотворительности заключается в предоставлении для общества работниками компании профессиональной помощи, например, финансовых, юридических, бухгалтерских, маркетинговых, IT услуг. Этот подход позволяет применять навыки и умения работников, создавая добавленную ценность для общества, и одновременно профессионализировать организации третьего сектора, развивать и углублять сотрудничество между компаниями и благотворительными организациями. Как показало исследование, общество недостаточно осведомлено о возможностях и преимуществах подобного сотрудничества. Компании, в свою очередь, также выпускают из поля зрения профессиональный потенциал собственного персонала, ограничиваясь «неквалифицированным» волонтерством как наиболее понятным и доступным видом добровольной деятельности работников.

3. Использовать «неденежные» возможности компании (помощь вещами, предоставление помещений, выбор объекта в качестве поставщика услуг или продукции и проч.). Неденежная помощь со стороны компаний не ограничивается передачей неликвидных товаров или списанной оргтехники в некоммерческие организации и благотворительные фонды; она может иметь цивилизованные интересные форматы, работать на потребности компаний и конечных благополучателей.

In kind. Компании бесплатно могут предоставить офисные площади или лишние компьютеры, напечатать брошюры, предоставить в периодическое пользование офисный автомобиль и т.д. и т.п.

Preferred supplier. Если есть выбор, компании могут заказывать услуги (тренинги, исследования и пр.) и покупать товары (новогодние сувениры или календари). Так компании помогают некоммерческим организациям самим зарабатывать на свою деятельность.

4. Повышать эффективность благотворительной деятельности. Увеличение внимания компаний к социальному эффекту корпоративных благотворительных программ - важный вектор трансформации корпоративной благотворительности в условиях кризиса (50% опрошенных указали данный путь оптимизации благотворительной деятельности). В условиях ограниченных ресурсов бизнес хочет быть уверен, что каждый рубль приносит пользу сообществу и компании. Это возможно через отношение к расходам как к инвестициям и использование проектного подхода. Внятная процедура подачи заявок на финансирование проектов и наличие системы оценки результатов – залог того, что компания сможет доказать обоснованность и эффективность расходов. Компаниям следует обратить внимание на 1) формулирование целей и ожидаемых результатов программ, а уже потом – отбор благополучателей в соответствии с ними; 2) внедрение системы оценки результатов благотворительной деятельности, в том числе – с привлечением внешних экспертов и участием стейкхолдеров; 3) привлечение к реализации программ некоммерческих организаций как полноценных партнеров – профессионалов в благотворительной деятельности.

5. Развивать партнерский подход к благотворительной деятельности. Согласно данным исследования, расширение партнерского подхода через сотрудничество с другими компаниями и благополучателями находится в фокусе внимания компаний, задумывающихся об оптимизации своей благотворительной деятельности. Вот лишь некоторые форматы эффективной партнерской благотворительной деятельности:

Cost-sharing. Разделение социальных расходов с потребителями (Cause Related Marketing – социально-ориентированный маркетинг) и сотрудниками (программа пожертвований и волонтерство). Таким образом, компании могут получить полноценную благотворительную программу за минимальные деньги, и параллельно решать маркетинговые и HR-задачи, развивая лояльность потребителей и сотрудников.

Leverage. Кооперация с другими донорами – компаниями, фондами и местными властями. На местном уровне это удобно делать на площадке фондов местных сообществ, на федеральном – в партнерстве с благополучателями. Вместе возможно сделать много больше при небольших расходах каждой отдельной компании. А результат будет общим.

6. Сотрудничать с профессиональными партнерами из числа некоммерческих организаций. В качестве партнеров для реализации благотворительной деятельности стоит выбирать некоммерческие организации, которые могут способствовать не только выполнению собственно филантропической миссии благотворительных программ компании, но также работать на решение PR, GR задач, стоящих перед бизнесом. Ключевую роль в обеспечении результативности и эффективности программ корпоративной благотворительности играют профессиональные некоммерческие организации, которые могут выступать действительно полноценным партнером для бизнеса в осуществлении корпоративной благотворительности.

7. Корректировать тематику благотворительной деятельности с учетом ожиданий со стороны общества и государства. Согласно исследованию, и компании, и НКО прогнозируют рост запроса на консультации по защите прав и интересов (в первую очередь социальных и экономических прав), профессиональной подготовке, трудоустройству, развитию малого бизнеса. При планировании благотворительной деятельности компаниям стоит принять во внимание запросы общества, которые можно узнать из исследований или специально организованного диалога с заинтересованными сторонами. Стоит помнить, что местные и региональные администрации далеко не всегда являются выразителями интересов общества, хотя и являются одной из ключевых групп стейкхолдеров.

8. Поддерживать инфраструктуру благотворительного сектора. Не бойтесь вкладывать в институты поддержки благотворительного сектора – улучшение отношения к благотворительности поможет компаниям обрести поддержку общества. Речь идет о поддержке деятельности, направленной на популяризацию благотворительности в целом, и корпоративной благотворительности в частности; совместных действиях участников сектора по распространению лучших практик корпоративной филантропии; созданию условий для развития частных пожертвований; лоббировании послаблений налогового режима для корпоративных доноров и т.д. Именно тема изменения отношения общества к благотворительности и внедрение конкретных механизмов налогового стимулирования, согласно исследованию, является ведущей - как для НКО, так и для донорского сообщества. На этом поле имеет смысл объединять усилия этих двух секторов.

Таким образом, основные рекомендации, данные CAF Россия компаниям в декабре 2008 года, сохраняют свою актуальность и сегодня.

Идеальная программа в условиях кризиса должна отвечать следующим критериям:

Помогает тем, кому особенно нужна помощь в нелегкие времена и основана на их запросе – согласование приоритетов происходит в диалоге с ключевыми заинтересованными сторонами.

Способствует реализации инициативы и активизации собственных ресурсов целевой группы, самоорганизации людей, и, в конечном счете, меняет ситуацию, а не порождает иждивенчество.

Осуществляется в партнерстве с эффективной НКО, которая способна привлекать и другие ресурсы на реализацию программы.

Отвечает PR- и GR-интересам компании.

Задействует, в том числе неденежные возможности компании (которые правильно учитывать в денежном выражении и не забывать упоминать в отчетах).

Вовлекает сотрудников, партнеров, клиентов, способствует формированию их лояльности.

Привлекательна для потенциальных партнеров, дает возможность для их участия.

Имеет прозрачный и оригинальный механизм, про который можно интересно рассказывать – в том числе прессе и экспертному сообществу.

Так или иначе, согласуется с приоритетами государственной политики.

Кризис – время, когда можно укрепить репутацию, но также легко ее потерять. Это время, когда корпорациям необходимо как никогда быть чувствительным к нуждам общества и способствовать тому, чтобы его проблемы решались эффективно и на основе общественного согласия и солидарности. Не спешите просто сокращать расходы на благотворительность – постарайтесь сделать больше меньшими средствами.

В то же время исследование выявило ряд важных моментов, на которые компаниям стоит обратить внимание для достижения результативности и эффективности собственной благотворительной деятельности:

Необходимость создания общей коалиции из представителей компаний для решения вопросов, связанных с оптимизацией налогового режима для корпоративных доноров.

Необходимость создания коалиции с участием всех заинтересованных сторон для обеспечения публичной поддержки и одобрения благотворительной деятельности компаний.

Объединение усилий участников благотворительной деятельности, в том числе компаний, для распространения информации о лучших практиках благотворительной деятельности, в том числе с использованием новых форм и инструментов корпоративной филантропии.

В 2011 году Всероссийским центром изучения общественного мнения было проведено исследование на тему: «Корпоративная благотворительность в России: оценка эффективности работы существующей институциональной среды», целью которого выступало выявление «проблемного поля» институциональной среды по оказанию благотворительной помощи в России, существенно снижающего эффективность расходования и объем финансовых средств, выделяемых частными лицами и компаниями на благотворительные цели. Под благотворительностью в рамках настоящего исследования понимается «добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной помощи» (см. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. №135-ФЗ). В ходе исследования рассматривались проблемы благотворительной деятельности бизнеса, в том числе взаимодействие бизнеса и НКО, под самыми разными углами зрения:

- существует ли благотворительность в нашей стране?

- кому и как помогают наши бизнесмены?

-какие проблемы и трудности испытывают благотворители?

-как складывается сотрудничество между бизнесом и НКО?

-что нужно сделать для дальнейшего развития благотворительности бизнеса?

-каково значение информационного сопровождения благотворительности? Исследование осуществлялось с использованием количественных и качественных методов опроса целевых групп: 1) опрос бизнесменов-благотворителей методом полуформализованного личного интервью. Было опрошено 300 респондентов в 15 регионах семи федеральных округов. В рамках выборки были представлены малый, средний и крупный бизнес (по 100 респондентов). Соотношение вовлеченных и не вовлеченных в благотворительную деятельность – 78%:22%. В опросе принимали участие респонденты – представители компаний, отвечающие за осуществление благотворительной деятельности или непосредственно вовлеченные в нее; 2) опрос руководителей общественных организаций, участвующих в сборе и распределении благотворительной помощи, методом полуформализованного личного интервью. Было опрошено 150 респондентов в 15 регионах семи федеральных округов; 3) проведение серии глубинных интервью с представителями социальных групп, на которые были направлены благотворительные акции (98 интервью в 7 федеральных округах). В качестве целевых групп выделены представители детских домов, обществ инвалидов, спортивных организаций, больниц, вузов, школ и дошкольных учреждений, обществ ветеранов. В каждой из категорий проведено по 2 интервью на регион. Респонденты – представители организаций-получателей, которые непосредственно работают с благотворителями или отвечают за распределение получаемой помощи/средств (руководители, заместители или помощники руководителей). Исследование показало, что благотворительные практики в современной России наиболее активно осваиваются коммерческими компаниями. По охвату благотворительной помощью нуждающихся в этом граждан и организаций, работающих с социально уязвимыми группами населения, бизнес значительно опережает и некоммерческие организации, и государственные учреждения, и частные лица. При этом внутри самого коммерческого сектора лидером по оказанию благотворительной помощи является крупный бизнес. Основной акцент в своей благотворительной деятельности российский бизнес делает на оказании помощи организациям, работающим с социально уязвимыми группами населения, прежде всего детским и медицинским учреждениям. Приоритетной формой оказания благотворительной помощи является финансовая поддержка нуждающихся граждан и организаций. Основные направления, по которым бизнес-структуры видят необходимость своей благотворительной активности, – целевая поддержка социально-незащищенных групп населения, конкретные «узкие» места в социальной сфере каждого региона, а также поддержка сферы образования и здравоохранения. В свою очередь, представители граждан и организаций, нуждающихся в благотворительной помощи, наиболее важными ее направлениями считают материальную поддержку социальных учреждений, включая закупку материалов, оборудования и инвентаря, решение проблем в сфере оказания и оплаты жилищно-коммунальных услуг, организацию досуга, оплату лечения и приобретение медицинского оборудования. Благотворительная активность российского бизнеса сегодня носит скорее «ответный» характер – в большинстве случаев инициатива в запросе на помощь исходит от граждан и организаций, нуждающихся в ней. Инициативные благотворительные практики бизнеса встречаются заметно реже. Исследование показало, что активность НКО в привлечении бизнеса к благотворительности сегодня также невысока и малоэффективна. Лишь 5% компаний-благотворителей оказывают благотворительную помощь на основании запросов от НКО. В свою очередь, представители НКО жалуются на то, что подавляющее число их запросов на помощь, адресованных коммерческим компаниям, так и не перерастают в конкретные благотворительные мероприятия. Неотлаженность коммуникаций бизнеса и НКО, взаимное непонимание, невысокая активность и зачастую плохая репутация некоммерческих структур, призванных быть посредниками между благотворителями и благополучателями, обусловливают серьезные инфраструктурные недостатки в сфере осуществления благотворительной деятельности. К посредничеству НКО в осуществлении благотворительной деятельности прибегали половина исследованных коммерческих компаний, наиболее успешно работа с НКО складывается у крупных бизнес-структур. Что касается самих НКО, то среди них на взаимодействие с бизнесом, в силу отсутствия достаточного количества собственных финансовых ресурсов, ориентированы большинство (3/4). В целом позитивно оценивая опыт сотрудничества, представители бизнес-структур и НКО очертили круг проблем, возникающих в ходе этого сотрудничества. Многие представители коммерческих компаний видят в НКО «третьего лишнего», ненужное звено в цепочке взаимодействий между благотворителем и благополучателем. В коммерческом секторе существуют опасения бесконтрольности и нецелевого расходования средств, которые идут на благотворительную помощь через каналы НКО. В свою очередь, представители НКО отмечают низкую благотворительную активность и неотзывчивость бизнеса, недоверчивое отношение коммерческих компаний к НКО. Сложившиеся на сегодняшний день практики оказания благотворительной помощи бизнес-структурами носят хотя и весьма активный, но спорадический, бессистемный, «точечный» характер, лишены плановости и не направлены на комплексное решение существующих проблем. Поэтому оценки представителей бизнес-структур, НКО и самих благополучателей эффективности благотворительной деятельности хотя и позитивны, но весьма сдержанны. Проблемы, на решение которых направлена сегодня благотворительная помощь, решаются, по общему мнению, в основном лишь частично. Среди причин, снижающих эффективность благотворительной деятельности бизнеса, есть объективные, трудно преодолимые обстоятельства. К ним относится, прежде всего, нехватка у значительной части бизнес-структур денежных средств на осуществление благотворительной деятельности, отсутствие традиций, опыта, необходимого профессионализма в оказании благотворительной поддержки. В то же время, есть ряд препятствий, связанных с институциональными и инфраструктурными особенностями в сфере организации благотворительной деятельности. К их числу, по общему мнению представителей коммерческих компаний, НКО и благополучателей, относится, в первую очередь, несовершенство соответствующей законодательной базы, отсутствие необходимых правовых норм в законах федерального и регионального уровня. Существующий порядок налогообложения «съедает» значительную часть средств, идущих на благотворительные цели, что подчеркивалось в ходе опроса не только представителями бизнес-структур и НКО, но и особенно благополучателями. Заметно осложняют осуществление благотворительной помощи также избыточный бюрократизм, сложность процедур и их финансового оформления. Главными инструментами развития благотворительности коммерческих компаний опрошенные всех целевых групп видят в совершенствовании законодательной базы, установлении единых и ясных «правил игры» в сфере благотворительности. При этом от государства участники благотворительной деятельности ждут более выраженного внимания к этой проблеме, развития системы государственного поощрения благотворителей, их информационной поддержки, определения приоритетов в оказании благотворительной помощи.

П роведенное

исследование показывает, что

распространенность благотворительной

активности сегодня неодинакова в

различных секторах российского бизнеса.

Наиболее активно в благотворительную

деятельность включен крупный бизнес –

93% опрошенных, представляющих в

исследовании крупные бизнес-структуры,

заявили, что их компании оказывали

благотворительную помощь, поддержку

каким-либо социальным группам населения

или отдельным людям в течение последних

пяти лет. Аналогичный показатель

несколько ниже среди респондентов,

представляющих компании среднего

бизнеса (83%). Что же касается малого

бизнеса, то он сегодня находится в

«арьергарде» компаний-благотворителей

– среди структур, отобранных для

исследования из этого сегмента российского

бизнеса, благотворительностью занимаются

немногим более половины (60%).

роведенное

исследование показывает, что

распространенность благотворительной

активности сегодня неодинакова в

различных секторах российского бизнеса.

Наиболее активно в благотворительную

деятельность включен крупный бизнес –

93% опрошенных, представляющих в

исследовании крупные бизнес-структуры,

заявили, что их компании оказывали

благотворительную помощь, поддержку

каким-либо социальным группам населения

или отдельным людям в течение последних

пяти лет. Аналогичный показатель

несколько ниже среди респондентов,

представляющих компании среднего

бизнеса (83%). Что же касается малого

бизнеса, то он сегодня находится в

«арьергарде» компаний-благотворителей

– среди структур, отобранных для

исследования из этого сегмента российского

бизнеса, благотворительностью занимаются

немногим более половины (60%).

Рисунок 2 – Анализ уровня благотворительности

То, что именно бизнес является сегодня лидером в сфере благотворительности, подтверждается и оценками ситуации со стороны самих благополучателей – именно от коммерческих компаний они чаще всего получают помощь и поддержку (59%).

Через некоммерческие структуры помощь нуждающимся поступает вдвое реже, их деятельность отметили 29% благополучателей. Показательно, что благотворительная активность НКО сопоставима по масштабам с поддержкой нуждающихся со стороны государственных организаций и учреждений (27%). Что касается еще одного субъекта благотворительности – частных лиц – то их помощь и поддержку отметили 17% благополучателей.

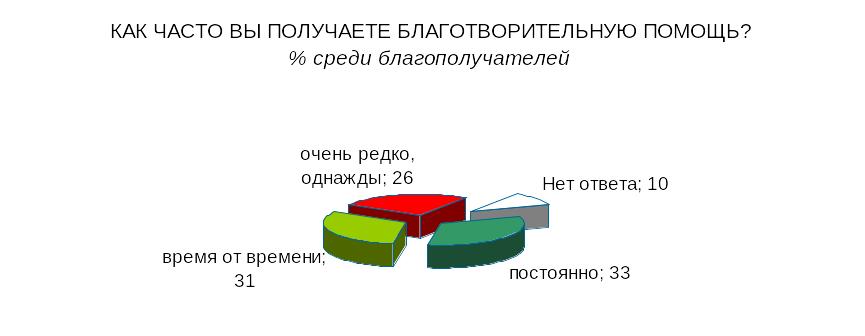

В благотворительной помощи важен не только сам факт ее оказания, но и то, как часто нуждающиеся ее получают, является ли она разовой акцией или носит постоянный, системный характер. Практически все опрошенные представители бизнес-структур, чьи компании занимаются благотворительностью, отмечали, что благотворительная помощь оказывается практически постоянно. Однако с позиции получателей помощи ситуация выглядит не столь оптимистично – только треть респондентов-благополучателей (33%) имеют возможность пользоваться благотворительной помощью постоянно, еще почти столько же (31%) получают ее изредка, время от времени. Для каждого четвертого (26%) оказанная им помощь была единичным случаем.

Подобное рассогласование оценок носит естественный характер и связано с тем, что благотворительность в России находится на этапе становления, и число нуждающихся многократно превышает число благотворителей. Благотворители часто вынуждены менять «адресатов» своей поддержки, выбирая тех из них, кто в настоящий момент находится в более тяжелой ситуации. Соответственно, постоянное «шефство» над одними и теми же объектами опеки и поддержки не является пока в благотворительности общей практикой.

Чаще всего объектами благотворительной поддержки со стороны коммерческих компаний являются организации и учреждения, работающие со слабо защищенными слоями населения. Это, в первую очередь, детские дома и приюты, дома престарелых и инвалидов, общественные организации ветеранов и инвалидов, молодежные и детские объединения, медицинские учреждения, которые имеют недостаточное финансирование со стороны местного бюджета и других источников ресурсов. Самое большое число благотворителей и, соответственно, пожертвований имеют детские и медицинские учреждения.

Решение об оказании благотворительной помощи в коммерческих компаниях принимается в большинстве случаев на основании обращений граждан и организаций, нуждающихся в поддержке (56%). От самих бизнес-структур инициатива благотворительности исходила существенно реже (18%).

Обращения со стороны НКО являлись основанием для оказания компаниями благотворительной помощи только в 5% случаев. Так же невысока, по оценкам представителей бизнес-структур, частота обращения к компаниям с просьбой об оказании благотворительной помощи со стороны местных администраций (5%).

Опрос благополучателей подтвердил, что большинство из них сами проявляют активность в поиске тех людей и структур, которые могли бы им помочь – 88% респондентов этой группы заявили, что сами искали благотворителей. И только 6% помощь была предложена компаниями. Среди опрошенных встречались довольно резкие оценки относительно того, как им приходится искать благотворителей: «мы помощь не получаем, мы за ней ходим, выпрашиваем».

Большинство

респондентов-получателей благотворительной

помощи (74%) знали о том, что коммерческие

компании участвуют в решении социальных

проблем до того, как им самим пришлось

оказаться в роли благополучателей. В

то же время, немало (21%) оказалось и тех,

кто заявил, что никогда об этом раньше

не слышал («никто нам ничего не говорил

об этом», «нет, это не рекламируется и

не рассказывается»). Имея в виду специфику

данной группы опрошенных – это люди,

которые сами нуждаются в помощи или

представляют интересы тех, кто в ней

нуждается – то обстоятельство, что

каждый пятый из них ничего не знал о

самом факте благотворительной

деятельности, свидетельствует о

недостаточно развитой информационной

среде благотворительности в современной

России.

Большинство

респондентов-получателей благотворительной

помощи (74%) знали о том, что коммерческие

компании участвуют в решении социальных

проблем до того, как им самим пришлось

оказаться в роли благополучателей. В

то же время, немало (21%) оказалось и тех,

кто заявил, что никогда об этом раньше

не слышал («никто нам ничего не говорил

об этом», «нет, это не рекламируется и

не рассказывается»). Имея в виду специфику

данной группы опрошенных – это люди,

которые сами нуждаются в помощи или

представляют интересы тех, кто в ней

нуждается – то обстоятельство, что

каждый пятый из них ничего не знал о

самом факте благотворительной

деятельности, свидетельствует о

недостаточно развитой информационной

среде благотворительности в современной

России.

О сновными

каналами, через которые благополучатели

узнавали о том, что бизнес оказывает

благотворительную помощь, являются

средства массовой информации – по

данным опроса, через СМИ о благотворительности

бизнеса узнал каждый третий благополучатель

(33%). Достаточно

важную роль в информировании потенциальных

благополучателей о том, что они могут

получить помощь у бизнеса, играет и

т. н. «сарафанное радио» (знакомые,

коллеги, другие благополучатели). Роль

же НКО в информировании населения о

благотворительной деятельности бизнеса

в целом невысока, с их помощью о ней

узнали только 14% благополучателей.

сновными

каналами, через которые благополучатели

узнавали о том, что бизнес оказывает

благотворительную помощь, являются

средства массовой информации – по

данным опроса, через СМИ о благотворительности

бизнеса узнал каждый третий благополучатель

(33%). Достаточно

важную роль в информировании потенциальных

благополучателей о том, что они могут

получить помощь у бизнеса, играет и

т. н. «сарафанное радио» (знакомые,

коллеги, другие благополучатели). Роль

же НКО в информировании населения о

благотворительной деятельности бизнеса

в целом невысока, с их помощью о ней

узнали только 14% благополучателей.

Активность

в установлении контактов между НКО и

благотворителями исходит, прежде всего,

от НКО. По данным опроса представителей

некоммерческих организаций, занимающихся

благотворительностью, 72% из них сами

искали компании-благотворителей.

Инициатива со стороны бизнеса в стречается

куда реже – только четверть представителей

НКО заявили, что благотворители обратились

к ним сами.

стречается

куда реже – только четверть представителей

НКО заявили, что благотворители обратились

к ним сами.

Наиболее популярной и удобной для бизнес-структур формой оказания благотворительной помощи является прямая финансовая помощь. Те компании, которые занимаются торгово-закупочной деятельностью (рынки, базы, магазины и т. п.), используют натуральные формы поддержки нуждающихся, например, продуктами питания.

Такие формы благотворительной помощи, как предоставление услуг специалистов, автотранспорта, помещений, информационная поддержка используются коммерческими организациями достаточно редко, т. к., во-первых, подобные услуги не являются востребованными, а во-вторых, коммерческим организациям более удобно оказывать поддержку непосредственно деньгами.

Ответы респондентов-благополучателей также свидетельствуют о популярности денежной формы их поддержки со стороны бизнеса – чаще всего среди них звучало, что благотворительную помощь они получают именно деньгами (24%). Несколько реже (18%) помощь была получена в материальной форме – материалами, оборудованием (компьютеры, спортивный инвентарь и т. д.).

Распространенность благотворительной помощи в виде продуктов питания, одежды, обуви невысока, ее получали только 6% опрошенных благополучателей. Невелика и доля тех, кто получал поддержку в форме каких-либо услуг (5%).

Поскольку многие благополучатели ведут себя весьма активно в поисках тех, кто мог бы оказать им помощь, то часто им удается найти нескольких благотворителей. Соответственно, помощь в этих случаях оказывается одновременно в разных формах, по выражению многих получателей: «с миру по нитке». Да и сами благотворители нередко практикуют смешанные формы поддержки.

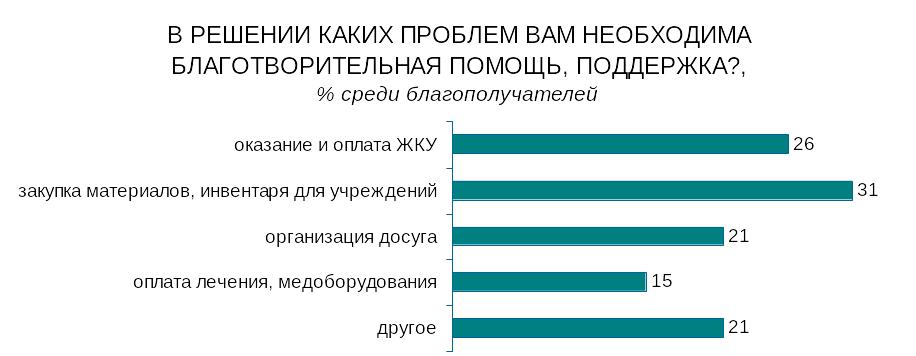

Н абор

проблем, которые благополучатели решают

в результате благотворительной помощи,

включает в себя, прежде всего, два

направления: 1) необходимость приобретения

для организаций-получателей материалов

и инвентаря – компьютеров, спортивных

принадлежностей, учебной литературы,

строительных материалов; 2) оплата ЖКУ

и проведение капремонта зданий.

абор

проблем, которые благополучатели решают

в результате благотворительной помощи,

включает в себя, прежде всего, два

направления: 1) необходимость приобретения

для организаций-получателей материалов

и инвентаря – компьютеров, спортивных

принадлежностей, учебной литературы,

строительных материалов; 2) оплата ЖКУ

и проведение капремонта зданий.

Еще две важных проблемы, для решения которых получатели нуждаются в помощи со стороны бизнеса, связаны с организацией досуга (проведение праздников, поездки за город, за границу), на которую, по признанию представителей организаций, работающих с нуждающимися категориями населения, остается меньше всего средств, а также оплатой лечения и приобретением медицинского оборудования (проведение операций, закупка лекарств, т. д.). Некоторые благополучатели отмечали, что поддержка им была нужна для защиты своих прав – «постоянно судимся с государством, нам нужна квалифицированная помощь». Также благотворительная помощь направлялась на обеспечение благополучателей предметами первой необходимости, оказание помощи в быту, удовлетворение других хозяйственных нужд.

Представители бизнес-структур, определяя возможное «проблемное поле» региона, где их благотворительная деятельность была бы актуальна и эффективна, в первую очередь акцентируют внимание на помощи социально уязвимым слоям населения (43%). Причем к таким слоям относятся не только группы, традиционно определяемые как социально уязвимые (инвалиды, сироты), но также и молодые семьи, студенты и т. д.

Каждый десятый (11%) полагает, что бизнес должен фокусироваться в своей поддержке на решении наиболее острых социальных проблем конкретного региона, будь то детская смертность, беспризорность (строить для беспризорников бани, ночлежки, приюты, оказывать медпомощь) или повышение квалификации, профессионального мастерства специалистов (брать на бесплатную практику, спонсировать обучение).

В равной степени уделяется ими также внимание таким сферам, как образование и здравоохранение – по 8% опрошенных представителей бизнес-структур полагают, что благотворительная поддержка коммерческого сектора должна быть направлена именно на их развитие. Вдвое реже представители коммерческих компаний видят необходимость благотворительной поддержки сферы строительства жилья, жилищно-коммунального обслуживания (4%).

Еще два направления, которые представители бизнеса держат в фокусе внимания как сферы приоритетной благотворительной поддержки – помощь своему городу (в строительстве дорог, улучшении экологии, озеленении, уборке территорий, строительстве и обустройстве автостоянок, детских площадок – 6%) и спорт, в том числе организация конкретных спортивных мероприятий, развитие детских и юношеских спортивных организаций (5%).

В ходе исследования изучался также вопрос о том, как получатели благотворительной помощи оценивают мотивы коммерческих компаний, оказывающих им поддержку.

Как показал опрос, среди благополучателей наиболее распространенным является мнение о том, что коммерческие компании, ведущие благотворительную деятельность, не получают от этого никакой выгоды для себя (так думают 34%), а если и получают пользу, то в сугубо «моральном» ее эквиваленте (34%): «Они нам просто из-за сострадания помогают», «Просто вспоминают о самых благих и незыблемых чувствах, порядках, об уважении к пожилым людям, к воспитанию, образованию».

Практическая

же выгода, которую бизнес извлекает из

благотворительности, связана, как

представляется 17% благополучателей, с

налоговыми льготами, и столько же (17%)

полагают, что с помощью благотворительности

компании делают себе рекламу.

Практическая

же выгода, которую бизнес извлекает из

благотворительности, связана, как

представляется 17% благополучателей, с

налоговыми льготами, и столько же (17%)

полагают, что с помощью благотворительности

компании делают себе рекламу.

Эффективность своей благотворительной деятельности представители бизнес сообщества оценивают умеренно позитивно – большинство (74%) отметили, что проблемы благополучателей, в решении которых они принимали участие, были решены частично; 19% считают, что проблемы удалось решить полностью. В то же время, о неудачах в своих попытках благотворительности говорили единицы из представителей бизнеса (2%).

В оценках представителей различного

уровня бизнес-структур не наблюдается

существенных различий, хотя эффективность

благотворительной помощи, оказываемой

представителями среднего и крупного

бизнеса чуть выше, чем у представителей

малого бизнеса – 20–21% «результативной»

благотворительности у крупных и средних

компаний при 15% у МБ.

оценках представителей различного

уровня бизнес-структур не наблюдается

существенных различий, хотя эффективность

благотворительной помощи, оказываемой

представителями среднего и крупного

бизнеса чуть выше, чем у представителей

малого бизнеса – 20–21% «результативной»

благотворительности у крупных и средних

компаний при 15% у МБ.

По сравнению с оценками представителей бизнес-структур, оценки эффективности благотворительной помощи, данные в ходе опроса самими благополучателями и представителями НКО, оказались более сдержанными. Соответственно, 16% и 13% респондентов этих групп заявили, что проблемы, на которые была направлена помощь и поддержка, не были решены (напомним, среди респондентов от бизнеса таких оценок только 2%).

Среди основных причин неудовлетворенности оказанной благотворительной помощью респонденты-благополучатели чаще всего называли следующие: 1) недостаточное финансирование («благотворительность – капля в море», «проблем слишком много, а выделяемых средств для их решения недостаточно»; «на лечение инвалидов нужны такие огромные средства», «проживает 500 человек, а поддержка приходит на 20 человек»); 2) разовый, несистемный характер благотворительной поддержки («этот процесс бесконечен»; «питание, одежда, медикаменты – в этой области нам постоянно нужна помощь»); 3) невозможность свободно распоряжаться полученными средствами («Располагая деньгами от благотворителей, ты не можешь потратить их правильно. Благотворители знают проблему только в общих чертах, не вдаваясь в подробности и хозяйские дела, однако диктуют условия»); 4) отсутствие налоговых льгот для благотворительных организаций, «съедание» значительной части благотворительных средств налогами.

В то же время, среди благополучателей

оказалось больше, чем в других группах,

не только тех, кто оценивает благотворительную

помощь в их адрес как неэффективную, но

и тех, кто напротив, дает ей высокую

оценку. Так, более четверти опрошенных

благополучателей (28%) заявили, что

оказанная им помощь была весьма эффективна

и полностью решила проблемы, на которые

была направлена.

то же время, среди благополучателей

оказалось больше, чем в других группах,

не только тех, кто оценивает благотворительную

помощь в их адрес как неэффективную, но

и тех, кто напротив, дает ей высокую

оценку. Так, более четверти опрошенных

благополучателей (28%) заявили, что

оказанная им помощь была весьма эффективна

и полностью решила проблемы, на которые

была направлена.

Как показал опрос, каких-либо непреодолимых препятствий для бизнеса в осуществлении им благотворительной деятельности сегодня нет. Немногим менее половины опрошенных представителей бизнес-структур (43%) сказали, что у них при оказании благотворительной помощи нуждающимся никаких проблем не возникало, более трети (37%) не дали ответа на вопрос о таких проблемах.

С реди

тех, кто отмечал какие-либо сложности

при оказании благотворительной помощи,

поддержки, чаще всего назывались

препятствия: а) в сфере налогообложения

благотворительных средств; б) трудности

при бухгалтерском оформлении

благотворительной помощи (по 9%).

реди

тех, кто отмечал какие-либо сложности

при оказании благотворительной помощи,

поддержки, чаще всего назывались

препятствия: а) в сфере налогообложения

благотворительных средств; б) трудности

при бухгалтерском оформлении

благотворительной помощи (по 9%).

Однако анализ причин, по которым многие коммерческие компании не оказывают благотворительную помощь (напомним, в исследовании специально была выделена соответствующая подгруппа респондентов), позволил выявить ряд обстоятельств, которые тормозят развитие благотворительной активности бизнеса. Среди наиболее важных таких обстоятельств опрошенными были названы: нехватка у бизнес-структур денежных средств на осуществление благотворительной деятельности, связанная с развитием компании, начальным этапом ее функционирования, освоением новых видов производств, рынков;

отсутствие информации о благотворительной деятельности, в том числе о благотворительных фондах, видения проблем, на которые должна быть направлена благотворительность; недоверие некоммерческим благотворительным организациям, их «непрозрачность».

По сравнению с бизнес-структурами, НКО испытывают заметно большие проблемы и трудности при осуществлении благотворительной помощи.

Г лавное

препятствие, по мнению опрошенных из

числа представителей НКО, связано с

налогообложением средств, направляемых

на благотворительность, об этом говорил

каждый четвертый респондент этой группы

(23%). 10–14% НКО испытывают сложности в

отношениях с получателями помощи и

благотворителями, а также в сфере

юридического сопровождения и финансового

оформления благотворительной помощи.

Значительная часть респондентов от НКО

(41%) указали другие трудности и проблемы,

набиравшие по отдельности незначительное

число упоминаний (по 1–2%).

лавное

препятствие, по мнению опрошенных из

числа представителей НКО, связано с

налогообложением средств, направляемых

на благотворительность, об этом говорил

каждый четвертый респондент этой группы

(23%). 10–14% НКО испытывают сложности в

отношениях с получателями помощи и

благотворителями, а также в сфере

юридического сопровождения и финансового

оформления благотворительной помощи.

Значительная часть респондентов от НКО

(41%) указали другие трудности и проблемы,

набиравшие по отдельности незначительное

число упоминаний (по 1–2%).

Что касается третьей стороны благотворительности – благополучателей – то большинство из них (72%) при получении благотворительной помощи никаких сложностей не испытывали. Напротив, звучали в основном благодарности в адрес коммерческих компаний: «100% отдача от спонсоров. Еще не было ни одного отказа, куда ушло официальное письмо или была проведена личная встреча», «Помощь оказывалась неоднократно, практически никогда не отказывают», «Мы очень благодарны тем организациям, которые нам помогают».

Среди тех, кто столкнулся с трудностями (а таких оказалось 20%), чаще всего говорилось о сложностях в оформлении документации, бухгалтерской отчетности, о высоких налогах и слишком долгой процедуре перевода средств. Выражалось также недовольство целевым характером помощи, когда получатели не могут тратить пожертвованные им средства так, как бы им самим хотелось («на деньги, которые перечисляются, можно закупать лишь то, что предлагается по тендеру и только в некоторых организациях, а не то и не там, где мы хотим»).

Косвенным свидетельством того, что сложности у благополучателей нередко связаны с деятельностью НКО, является следующее характерное высказывание одного из респондентов: «Так как мы с НКО не связывались, трудностей быть не может».

О ценивая

ход осуществления благотворительной

деятельности коммерческими компаниями

и пытаясь оценить возникающие при этом

сложности, опрошенные из числа

благополучателей также сетовали на

недостаточное внимание к проблеме

благотворительности в целом и к их

собственным проблемам со стороны

государства: «государство не может

решить эту проблему, а отдельные

благотворители тем более»; «политика

государства на нас не направлена»;

«ремонт здания и оплата услуг ЖКХ –

здесь нам должно помогать государство».

ценивая

ход осуществления благотворительной

деятельности коммерческими компаниями

и пытаясь оценить возникающие при этом

сложности, опрошенные из числа

благополучателей также сетовали на

недостаточное внимание к проблеме

благотворительности в целом и к их

собственным проблемам со стороны

государства: «государство не может

решить эту проблему, а отдельные

благотворители тем более»; «политика

государства на нас не направлена»;

«ремонт здания и оплата услуг ЖКХ –

здесь нам должно помогать государство».

В ходе осуществления своей благотворительной

деятельности каждая вторая бизнес-структура

сотрудничала с НКО (51%). Причем включенность

в отношения с некоммерческими организациями

неодинакова среди компаний разного

уровня. Чаще других контакты с НКО

устанавливают и поддерживают крупные

компании, которые успешнее других

включают в цепочку

«бизнес-благотворительблагополучатель»

звен «НКО-посредник».

ходе осуществления своей благотворительной

деятельности каждая вторая бизнес-структура

сотрудничала с НКО (51%). Причем включенность

в отношения с некоммерческими организациями

неодинакова среди компаний разного

уровня. Чаще других контакты с НКО

устанавливают и поддерживают крупные

компании, которые успешнее других

включают в цепочку

«бизнес-благотворительблагополучатель»

звен «НКО-посредник».

Н екоммерческие

организации, занимающиеся

благотворительностью, не располагают

для этого достаточными финансовыми

средствами и, как правило, выступают

посредниками между благотворителями

и благополучателями. Именно поэтому

они в своем большинстве включаются в

отношения сотрудничества по вопросам

благотворительности с коммерческими

компаниями. Три из каждых четырех

опрошенных представителей НКО имеют

опыт сотрудничества с бизнес-структурами,

занимающимися в их регионе благотворительной

деятельностью (74%), тогда как не имеют

такого опыта 25% НКО.

екоммерческие

организации, занимающиеся

благотворительностью, не располагают

для этого достаточными финансовыми

средствами и, как правило, выступают

посредниками между благотворителями

и благополучателями. Именно поэтому

они в своем большинстве включаются в

отношения сотрудничества по вопросам

благотворительности с коммерческими

компаниями. Три из каждых четырех

опрошенных представителей НКО имеют

опыт сотрудничества с бизнес-структурами,

занимающимися в их регионе благотворительной

деятельностью (74%), тогда как не имеют

такого опыта 25% НКО.

Взаимодействие бизнеса и НКО в благотворительной деятельности большинством представителей обеих сторон оценивается положительно – 92% среди представителей бизнес-структур, имеющих опыт благотворительности, и 81% среди представителей НКО.

Представители коммерческих компаний достаточно высоко оценили работу НКО по доведению благотворительной помощи бизнеса до конкретных целевых групп, отмечая, прежде всего, возможность с помощью НКО правильно выбрать объект вспомоществования, оказать поддержку тем, кто действительно в ней нуждается: «помощь оказывается непосредственно тем, кто нуждается», «помогаем с их помощью самым незащищенным слоям нашего общества, кому никто не помогает».

Важными позитивными обстоятельствами сотрудничества с НКО для компаний-благотворителей является уверенность в том, что сотрудники НКО являются профессионалами, специалистами своего дела, а также возможность с помощью НКО обеспечить адресный характер помощи конкретным людям, организациям: «люди профессионально занимаются своим делом», «к таким организациям больше доверия, знаешь, куда будут направлены средства», «средства идут не на ветер, а на конкретное дело, конкретным людям», «мы уверены, что деньги дойдут до адресата».

Многие представители компаний-благотворителей, взаимодействуя с НКО, получают через это сотрудничество моральное удовлетворение от своей деятельности, уверенность в том, что делают все как надо, правильно.

Определяя направления, по которым возможно конструктивное сотрудничество с НКО по оказанию благотворительной помощи, представители коммерческих компаний акцентировали внимание, прежде всего, на поддержке благотворительных инициатив НКО (финансовой, товарами, услугами – 20%) и оказании помощи социально незащищенным слоям населения (пенсионерам, инвалидам, детям – 14%).

Перспективным направлением сотрудничества с НКО представители бизнеса также называли совместное решение проблем в сфере культуры, спорта, досуга (8%).

Отдельную строку в списке возможных совместных действий бизнеса и НКО по осуществлению благотворительной деятельности занимает организация и реализация программ, проектов адресной поддержки («когда я знаю, что средства идут на конкретное дело, а не в карман», «по конкретным целевым задачам» – 7%).

В то же время, важно отметить, что 12% опрошенных представителей бизнес-структур убеждены, что возможностей для конструктивного сотрудничества с НКО нет и что некоммерческие организации являются лишним звеном в цепочке «благотворительблагополучатель»: «зачем они нужны, если можно работать напрямую с нуждающимися», подобные организации полностью дискредитировали себя», сотрудничество невозможно, так как данные организации неэффективны», «хотим самостоятельно и адресно оказывать помощь, а не через фонды».

Претензии компаний-благотворителей к НКО связаны, прежде всего, с завышенными финансовыми требованиями со стороны НКО при повторном обращении за помощью к бизнесу: «просят больше, чем в предыдущий раз»), а также трудностями контроля доведения благотворительной помощи до адресата («помощь оказывали очень много и часто, но не все денежные средства доходили до того, кому это действительно нужно», «нет возможности контролировать финансовые перечисления, доведение их до адресата в необходимом объеме». Кроме того, НКО, испытывая финансовый дефицит, в большинстве случаев не имеют собственных комплексных фандрайзинговых программ и не предлагают коммерческим организациям детально проработанных социально значимых проектов, направленных на достижение конкретных, реальных результатов.

Представители НКО в своих оценках того, как складывается их сотрудничество с бизнесом в рамках благотворительной деятельности, настроены более критично, нежели представители бизнеса; среди них негативно об опыте работы с бизнес-структурами отзываются 16%.

Представители НКО, говоря о проблемах взаимодействия с бизнесом, указывали на низкую благотворительную активность коммерческих компаний: «большой процент отказа», «на 100 писем-запросов о благотворительности получаем 1–2 положительных ответа», «активность очень низкая, помощь бывает очень редко».

Некоторые представители НКО говорили о том, что коммерческие компании относятся к ним предвзято, с недоверием, что мешает конструктивному сотрудничеству: «компании не верят нам, тогда как у нас все прозрачно».

Подчеркивалась респондентами от НКО и бессистемность, непоследовательность действий компаний-благотворителей: «частные компании занимаются благотворительностью непрофессионально, бессистемно, не отслеживают результаты, часто оказывают помощь под административным давлением».

Тем не менее, несмотря на определенную критику, большинство опрошенных представителей НКО позитивно оценивают опыт своего сотрудничества с коммерческими компаниями. И главный аргумент при этом тот, что проблемы, за решение которых совместно берутся бизнес-благотворитель и НКО, в конечном счете удается решить в гораздо большей степени, чем если бы бизнес и некоммерческие организации действовали по отдельности: «совместно программу разрабатывать и осуществлять удобнее», «у нас [НКО] есть идеи и есть люди, которые нуждаются в помощи, у частного бизнеса есть средства – это взаимовыгодный контракт для тех, кто хочет помогать».

Б ольшинство

благополучателей имеют опыт общения с

НКО – 58% респондентов этой группы

получали через них благотворительную

помощь. При этом набор общественных

организаций, через которые оказывалась

эта помощь, весьма широк. Среди наиболее

часто упоминаемых – советы ветеранов

(6%), Российский детский фонд (5%),

Всероссийское общество слепых, Общество

инвалидов и ветеранов войны (по 4%).

Остальные организации упоминались 1–2%

респондентов-благополучателей.

ольшинство

благополучателей имеют опыт общения с

НКО – 58% респондентов этой группы

получали через них благотворительную

помощь. При этом набор общественных

организаций, через которые оказывалась

эта помощь, весьма широк. Среди наиболее

часто упоминаемых – советы ветеранов

(6%), Российский детский фонд (5%),

Всероссийское общество слепых, Общество

инвалидов и ветеранов войны (по 4%).

Остальные организации упоминались 1–2%

респондентов-благополучателей.

Э ффективной

деятельность НКО, содействующих

благотворительности бизнес-структур,

считает треть благополучателей. (33%).

В

то же время, 20% оценивают эффективность

работы НКО как среднюю, а еще столько

же (19%) как низкую: «они стараются для

себя», «их деятельность малоэффективна,

направлена скорее на отмывание денег»,

«эффективность процентов на 10», «они

создаются для решения своих собственных

проблем».

ффективной

деятельность НКО, содействующих

благотворительности бизнес-структур,

считает треть благополучателей. (33%).

В

то же время, 20% оценивают эффективность

работы НКО как среднюю, а еще столько

же (19%) как низкую: «они стараются для

себя», «их деятельность малоэффективна,

направлена скорее на отмывание денег»,

«эффективность процентов на 10», «они

создаются для решения своих собственных

проблем».

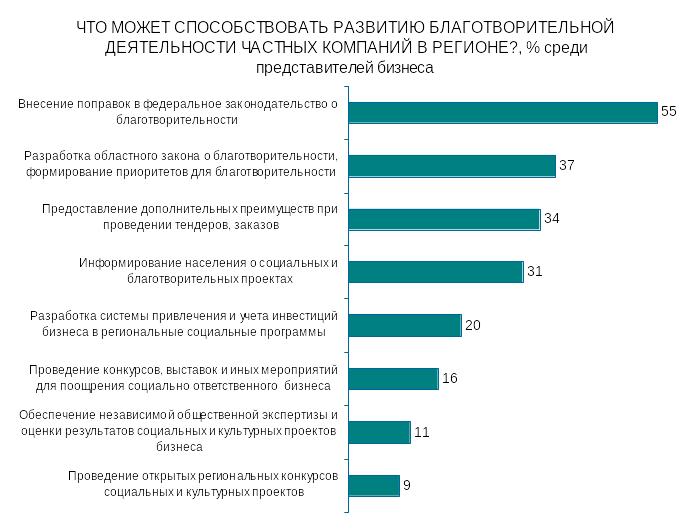

П о

мнению представителей бизнес-структур,

главным инструментом развития

благотворительности коммерческих

компаний должно стать совершенствование

федерального законодательства в целом

(55%), разработка законов и определение

приоритетов

для благотворительности на уровне

отдельных регионов (37%). Важными условиями

развития благотворительности являются

также предоставление социально

ответственным компаниям конкурентных

преимуществ (при проведении тендеров,

распределении заказов), а также

информационная поддержка благотворительной

деятельности (34% и 31%, соответственно).

о

мнению представителей бизнес-структур,

главным инструментом развития

благотворительности коммерческих

компаний должно стать совершенствование

федерального законодательства в целом

(55%), разработка законов и определение

приоритетов

для благотворительности на уровне

отдельных регионов (37%). Важными условиями

развития благотворительности являются

также предоставление социально

ответственным компаниям конкурентных

преимуществ (при проведении тендеров,

распределении заказов), а также

информационная поддержка благотворительной

деятельности (34% и 31%, соответственно).

Среди конкретных мероприятий, которые, по мнению представителей бизнес-структур, следует предпринять для изменения порядка предоставления ыми компаниями благотворительной помощи и повышения ее эффективности, первое место занимает изменение системы налогообложения (34%). В качестве инструмента изменения существующей ситуации опрошенные предлагали внести соответствующие поправки в федеральное законодательство, принять закон РФ «О благотворительности», региональные законопроекты.

Многие представители компаний (12%) считают необходимым усилить контроль за расходованием средств, направляемых на благотворительность, обеспечить их полную «прозрачность»: «надо ввести подробные отчеты о проделанной деятельности [НКО]», «нужно контролировать, чтобы помощь не прошла мимо пункта назначения», «бизнес должен быть уверен, что помощь дойдет».

Столько же респондентов из бизнес-структур (12%) отметили важность того, чтобы помощь, оказываемая компаниями, носила адресный характер, что также помогает обеспечивать контроль за средствами: «адресная помощь, чтобы компании могли отследить правильное и полное ее использование», «адресная должна быть помощь – кто получил, как использовал, отчет об использованных средствах», «компания должна выбрать то учреждение, которому она будет помогать, быть членом попечительского совета, участвовать в жизни этого учреждения и активно помогать».

Любопытно, что в числе мер, которые, по мнению респондентов, могли бы способствовать повышению эффективности благотворительной деятельности коммерческих компаний, фигурирует (хотя и с небольшим процентом – 3%) такая мера, как организация благотворительности без «третьих лиц», то есть без посредников в лице НКО: «чтобы помощь шла напрямую», «убрать показуху, организовать благотворительность без посредников».

Исследование выявило взгляд на проблему развития благотворительной деятельности бизнеса и другой стороны – получателей помощи. По мнению благополучателей, главным инструментом для устранения трудностей в развитии благотворительности коммерческих компаний должно стать поощрение благотворителей со стороны государства – предоставление им налоговых льгот, конкурентных преимуществ. «Государство должно быть заинтересовано, чтобы частный бизнес вкладывал деньги в науку, студентов, и демонстрировать эту заинтересованность», «Нужно поощрять коммерческие организации, чтобы сами предприятия были заинтересованы в оказании такой помощи. Для них необходимо уменьшать налоги. В России издавна меценатство приветствовалось, и ему [бизнесу] было бы приятно, что за его доброту и понимание государство ответит тем же».

Н емаловажным,

по оценкам благополучателей, является

совершенствование законодательства,

регулирующего отношения в сфере

благотворительной деятельности,

упрощение процедур их оформления

(«упрощать надо всю документацию, а не

придумывать новые трудности») и усиление

активности НКО как посредников между

коммерческими компаниями-благотворителями

и благополучателями.

емаловажным,

по оценкам благополучателей, является

совершенствование законодательства,

регулирующего отношения в сфере

благотворительной деятельности,

упрощение процедур их оформления

(«упрощать надо всю документацию, а не

придумывать новые трудности») и усиление

активности НКО как посредников между

коммерческими компаниями-благотворителями

и благополучателями.

Что касается активного информационного сопровождения благотворительной деятельности бизнеса, то его важность признают большинство представителей бизнес-структур. Главная цель такого информирования, по их мнению – укрепление позитивного образа российского бизнеса (56%). О важности информации для дальнейшего распространения благотворительности среди бизнес-сообщества в данной целевой группе говорилось несколько реже (50%).

Среди опрошенных представителей НКО понимание того, что население должно знать о социальной и благотворительной деятельности бизнеса, даже выше, чем у самих представителей бизнес-структур. В отличие от последних, большинство респондентов от некоммерческих организаций (74%) главным в информировании населения о благотворительной деятельности коммерческих компаний считают дальнейшее распространение благотворительности среди бизнес-сообщества. Однако и среди представителей НКО более половины (60%) подчеркивают важность укрепления позитивного образа социально ответственного бизнеса, говоря о том, что «образ «нового русского» до сих пор не переломлен», что «у народа сложилось впечатление такое, что есть такие богатые, которые только все хапают под себя, которым наплевать на все, что творится. Но ведь это не так. Об этом надо говорить», «Надо информировать и еще раз информировать о том, что частные предприятия помогают тем, кто в этом нуждается».

ИССЛЕДОВАНИЕ