- •«Источники теплоснабжения и тепловые сети»

- •«Источники теплоснабжения и тепловые сети»

- •7.09.05.21 – Тепловые электрические станции.

- •7.09.05.10 – Промышленная теплоэнергетика.

- •1 Энергетическая эффективность централизованного теплоснабжения и теплофикации. Пути её повышения

- •1.1 Основные понятия

- •1.2 Роль централизованного теплоснабжения и теплофикации в энергетике стран

- •1.3 Достоинства, недостатки и область применения централизованного теплоснабжения и теплофикации

- •2 Тепловая нагрузка

- •Классификация тепловой нагрузки и потребителей тепла

- •Тепловая нагрузка отопления

- •2.3 Теплоноситель в системе теплоснабжения

- •3 Умягчение воды.

- •Закрытая схема теплоснабжения открытая схема теплоснабжения

- •Для определения необходимого количества энергии на теплоснабжение используются следующие формулы:

- •6 Схемы теплоснабжения

- •7 Режим отпуска тепла и методы регулирования тепловой нагрузки.

- •8 Качественное регулирование отпуска тепла

- •10 Регулирование пропусками (периодическая подача тепла)

- •Эквивалент расхода сетевой воды на вентиляцию

- •15 Регулирование открытых двухтрубных систем теплоснабжения. Качественное регулирование суммарной нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

- •18 Гидравлический расчет тепловых сетей

- •Потеря давления в трубопроводе

- •Удельное падение давления

- •Диаметр трубопровода

- •Расчет длинных паропроводов.

- •23 Строительное и механическое оборудование систем теплоснабжения.

- •24 Требования к изоляции.

- •25 Тепловой расчет систем теплоснабжения.

- •Продолжение таблицы 17

- •26 Трубы и их соединения

- •При одностороннем ручном шве - 0,7. При одностороннем автоматическом шве 0,8.

- •27 Опоры теплопроводов

- •Сталь по бетону 0,6;

- •32 Эксплуатация систем теплоснабжения.

- •38 Тепловое потребление.

- •0,35 Ккал/м3ч0с

- •Расход тепла на вентиляцию зданий

- •39 Системы теплоснабжения

- •40 Схемы тепловых сетей.

- •Примечания к таблице 33

- •7.090521 – Тепловые электрические станции.

- •7.090510 – Промышленная теплоэнергетика.

- •8 3066, Донецк, Артема, 58

15 Регулирование открытых двухтрубных систем теплоснабжения. Качественное регулирование суммарной нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

Рисунок 41 – Схема абонентского ввода при открытой системе теплоснабжения и качественном регулировании суммарной нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

Э - элеватор; О - отопительный прибор: К - водоразборный кран; РР - регулятор расхода: РТ - регулятор температуры; ОК - обратный клапан.

Особенностью схемы (рис.41) является постоянство расхода воды, поступающей из тепловой сети на ввод, что обеспечивается регулятором расхода РР, установленным на общей подающей линии абонентского ввода.

При отсутствии у абонентов аккумуляторов горячей воды можно принимать для жилых зданий х = 1,1.

Расчет производится по следующим формулам.

При рассматриваемой системе регулирования расход воды в подающей линии тепловой сети поддерживается в течение всего отопительного периода постоянным и равным расчетному расходу воды на отопление G = G0’ = const; W = W0’ = const.

Относительный эквивалент расхода сетевой воды на отопление при tн<tн’’’ и Qгб.

(85)

(85)

При tг < 2 принимают tг = 2.

Температура воды в подающей линии тепловой сети

(86)

(86)

Температура воды в обратной линии

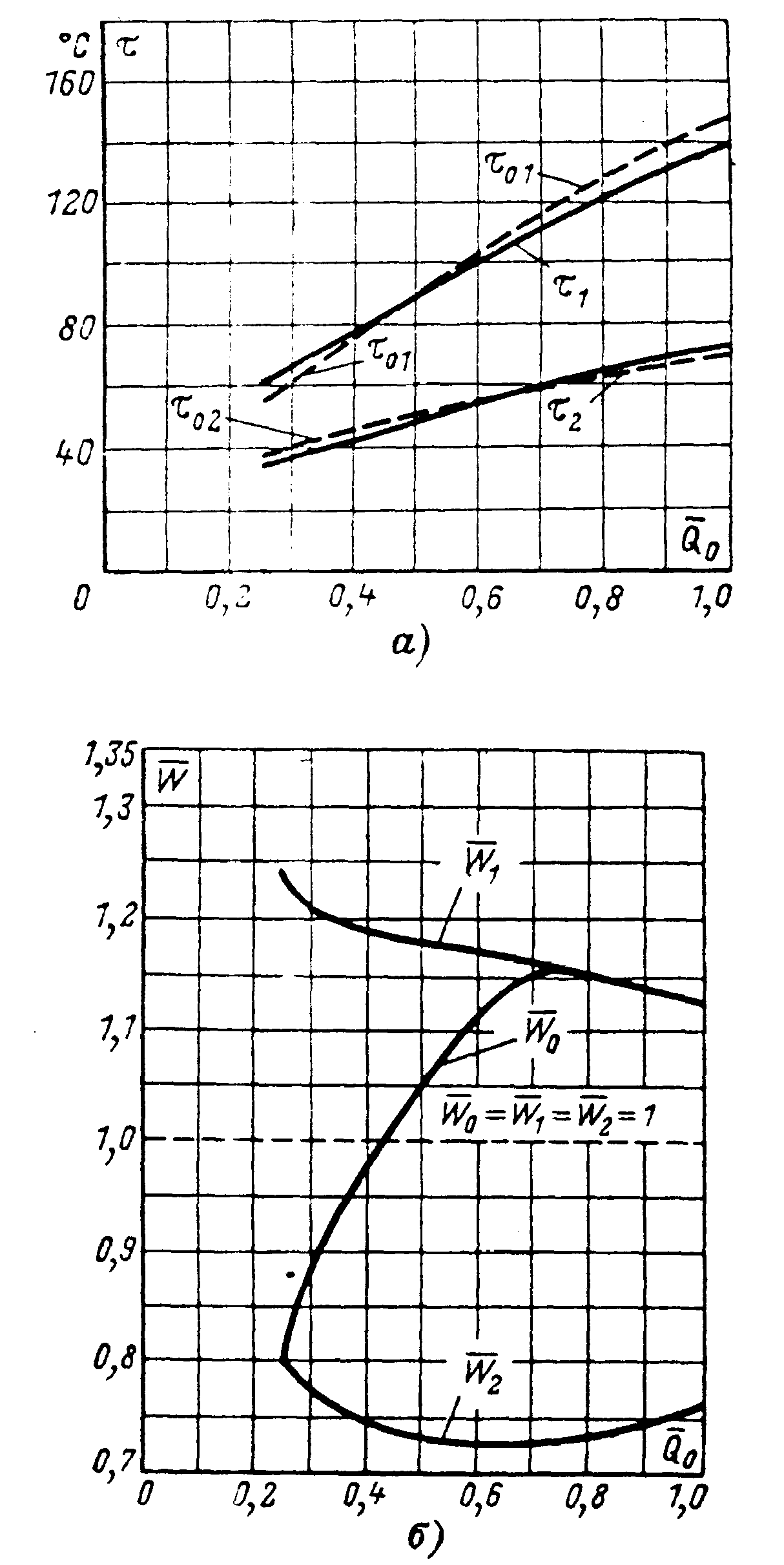

Рисунок 42 - Графики температур и относительного расхода сетевой воды при центральном качественном регулировании открытых систем теплоснабжения по суммарной нагрузке.

а - графики температур, б - графики расхода воды; 1’ - 150°С; 02’ = 70°С; б = 0,3.

(87)

(87)

На рис.42 приведены графики температур и относительных расходов сетевой воды для рассматриваемых условий.

Расход тепла на отопление при заданном tн и любой нагрузке горячего водоснабжения

(88)

(88)

где W1 и Wг - эквиваленты расхода воды, поступающей из тепловой сети на ввод и разбираемой для горячего водоснабжения; k0, F0 - коэффициент теплопередачи отопительного прибора и поверхность нагрева этого прибора:

![]() (89)

(89)

16 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ РАСХОДЕ ВОДЫ В ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ И ПОСТОЯННОМ РОСПОЛОГАЕМОМ НАПОРЕ НА СТАНЦИИ(ТЭЦ ИЛИ РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ)

При данном методе регулирования на тепловых пунктах потребителей устанавливается только регулятор температуры на потоке воды, поступающем в систему горячего водоснабжения. При начальной регулировке сети (при выключенном горячем водоснабжении) у всех потребителей устанавливают одинаковые полные напоры (сумма пьезометрического и геометрического напоров) как в подающем, так и обратном трубопроводах. Расчет графика температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети (рис.43) ведется по типовому абоненту района и по средней нагрузке горячего водоснабжения.

Относительный эквивалент расхода сетевой воды на отопление

![]() (90)

(90)

Где:

(91)

(91)

(92)

(92)

Таблица 8- Температура сетевой воды и относительные расходы сетевой воды в открытых системах теплоснабжения при переменном расходе воды в подающей линии сети и постоянном располагаемом напоре на станции

|

= 0 |

ср = 0,15 |

= 0,3 |

||||||||||

10 |

20 |

|

10 |

20 |

|

|

|

10 |

20 |

|

|

|

|

1,0 |

150 |

70 |

1 |

145,5 |

70,7 |

1,07 |

1,07 |

0,89 |

141 |

70,5 |

1,13 |

1,13 |

0,76 |

0,80 |

126 |

62 |

1 |

121,8 |

62,2 |

1,08 |

1,08 |

0,87 |

119 |

63,6 |

1,15 |

1,15 |

0,74 |

0,6 |

101,5 |

53,5 |

1 |

99 |

53,8 |

1,06 |

1,09 |

0,87 |

97,5 |

54,3 |

1,11 |

1,17 |

0,73 |

0,4 |

76 |

44 |

1 |

76,3 |

44 |

0,99 |

1,1 |

0,88 |

76,6 |

43,9 |

0,98 |

1,19 |

0,75 |

0,3 |

62,8 |

38,8 |

1 |

64,2 |

38,6 |

0,936 |

1,105 |

0,885 |

66 |

38,5 |

0,87 |

1,21 |

0,77 |

0,25 |

56,2 |

36,2 |

1 |

58,2 |

35,8 |

0,89 |

1,11 |

0,89 |

60,5 |

35,5 |

0,8 |

1,23 |

0,79 |

Рисунок 43 - Графики температур (а) и относительных эквивалентов расхода сетевой воды (б) в открытой системе теплоснабжения при переменном расходе воды в подающем трубопроводе и постоянном располагаемом напоре на станции.

ср = 0,3; 01’ = 1500C; 02’ = 700C; t02’ = 180C; tг = 600C; tx = 50C.

![]() -

относительные сопротивления подающей

линии, элеваторного узла, обратном

линии:

-

относительные сопротивления подающей

линии, элеваторного узла, обратном

линии:

![]() сопротивление системы теплоснабжения

(сети и абонентских установок) при

выключенном водоразборе. Так как в

уравнении (93) относительный эквивалент

расхода воды на отопление W0

входит в правую и левую части выражения,

то задача решается методом постепенных

приближений.

сопротивление системы теплоснабжения

(сети и абонентских установок) при

выключенном водоразборе. Так как в

уравнении (93) относительный эквивалент

расхода воды на отопление W0

входит в правую и левую части выражения,

то задача решается методом постепенных

приближений.

Температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети:

![]() (93)

(93)

![]() (94)

(94)

Таким образом режимы регулирования тепловой нагрузки.

Методы регулирования.

Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки.

Регулирование разнородной тепловой нагрузки.

Температурный график и его построение.

Коэффициент теплофикации и режим отбора турбин.

Совместная работа ТЭЦ и пиковых котельных.

Тепловая нагрузка абонента не постоянна и изменяется от метеоусловий режима отбора воды на горячее водоснабжение режима работы оборудования и других факторов.

Для качественного теплоснабжения экономичности выработки тепла и его транспорту, осуществляется регулирование тепловой нагрузки. В задачу регулирования входят: поддержание заданных параметров теплоносителя и температуры в отапливаемых помещениях.

В зависимости от места регулирования различают:

центральное;

местное;

индивидуальное.

Центральное – осуществляется на ТЭЦ или в котельных;

Местное – на местных или центральных тепловых пунктах;

Индивидуальное – непосредственно у теплопотребляющих приборов.

Если тепловая нагрузка района однородная (только отопление) можно ограничится одним центральным регулированием в большинстве – нагрузка разнородная (потребители расположены на разных расстояниях от источника тепла и друг от друга, поэтому применяют комбинированное регулирование, т.е. сочетание центральное, местное, индивидуальное.

В основном ограничиваются центральным и местным основное количество тепла у потребителя расходуется на нагревательные цели, поэтому тепловая нагрузка зависит от нагревательных приборов.

Количество тепла, идущее на нагревательный прибор:

Q = kFt, Дж (95)

![]() (96)

(96)

t2 = t1 – Q/ (97)

= Cводы/Степла (98)

Где: - водяной эквивалент; t1,t2 – температура на входе и выходе из прибора первичного теплоносителя; t’1,t’2 – температура на входе и выходе вторичного теплоносителя;

Решая совместно три уравнения получаем:

(99)

(99)

Тепловая нагрузка может регулироваться следующими параметрами:

k – коэффициент теплопередачи;

t1 – температура на входе в прибор первичного теплоносителя;

F – площадь теплообменника;

- время;

G () – водяной эквивалент.

Практическую ценность центрального регулирования делают только t1, G(), .

Однако возможный диапазон изменения параметров t1 и G(), ограничен нижним пределом температуры теплоносителя являются температура вода для горячего водоснабжения 600С. Верхний предел определяется напором и давлением из условий не вскипания воды.

Верхний предел расхода теплоносителя G определяется располагаемым давлением источника тепла. Нижний предел расхода – определяется условиями не вскипания воды при данной температуре.

Параметрами k, F, можно пользоваться при местном или индивидуальном регулировании.

Если теплоносителем является пар, то: t1 = t2 = t; N =

![]() (100)

(100)

В этом случае два метода регулирования:

Изменение температуры кондиционирующего пара путем его дросселирования;

Изменение числа часов работы (работа пропусками) диапазон регулирования путем дросселирования пара, если установки не приспособлены для работы под вакуумом следующие: Рmin = 0,1 МПа, tmin = 1000C.

Для водяных систем теплоснабжения имеется три метода центрального регулирования:

Качественный – регулирование отпуска тепла путем изменения температуры теплоносителя на входе в прибор при сохранении его количества.

Количественный – регулирование отпуска тепла путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре.

Комбинированный – первый и второй методы одновременно.

В настоящее время применяют центральной качественное регулирование, дополняя его на тепловых пунктах количественным, или работой пропусками. Т.к. отопление является основным, а в некоторых случаях и единственным видом тепловой нагрузки, то в основу центрального регулирования заложен закон изменения отопительной нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха.

Часто регулирование осуществляется по эквивалентной температуре наружного воздуха.

Tэкв = tн – (tвн – tн)Wb, 0C (101)

Где: tн – температура наружного воздуха; tвн – внутренняя (в помещении) температура воздуха; W – скорость ветра, м/с; b – постоянная инфильтрации, (зависит от типа застройки зданий) для сплошной застройки b = 0,01 с/м; для отдельно стоящих b = 0,04 с/м.

Расчет качественного регулирования заключается в определении температуры воды в тепловой сети при ее постоянном расходе в зависимости от тепловой нагрузки (зависит от температуры наружного воздуха).

Расчет количественного регулирования – определение расхода воды и температуры воды в обратной линии в зависимости от тепловой нагрузки при ее постоянной температуре в прямой линии.

Расчет качественно-количественного регулирования – заключается в определении температуры и расхода воды в зависимости от тепловой нагрузки.

Если в районе имеется и нагрузка горячего водоснабжения, то центральное регулирование осуществляется по суммарной тепловой нагрузке.

Неравномерности потребления тепла за сутки вырабатывают за свой счет тепло аккумулирующей способности конструкции зданий или за счет установки специальных аккумуляторов горячей воды.

Это регулирование целесообразно осуществлять количественным методом, используя в качестве импульса температуру вторичных теплоносителей.

При разнородной тепловой нагрузке регулируют все виды нагрузки: местные – в местах присоединения однотипных приборов, а индивидуальные непосредственно.

В качестве импульса для местного регулирования используют вторичные теплоносители. В отопительных установках – внутренняя температура воздуха.

В вентиляционных установках – температура воздуха, после калорифера; в установках горячего водоснабжения – температура горячей воды.

Для регулирования тепловой нагрузки строят температурный график, зависимости температуры сетевой воды в прямой и обратной линиях от температуры воздуха.

Расчетное значение тепловой нагрузки:

Q0p = Vq0(tвн – tорнарmax) (102)

Текущее значение:

0T = Vq0(tвн – tорнар) (103)

Доля текущей тепловой нагрузки от расчетной:

(104)

(104)

Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше эта доля. По текущему значению тепловой нагрузки определяют температуру воды в прямой и обратной линиях.

Tпр = tвн + (tпрр – tвн)(Q0)n (105)

tобр = tвн + (tобрр – tвн)(Q0)n (106)

для установок, у которых коэффициент теплоотдачи постоянен: n = 1;

для установок, у которых = f(tтеплоносителя) n = 0,8.

Эквивалентный расход воды:

![]() (107)

(107)

![]() (108)

(108)

![]() (109)

(109)

При снижении температуры наружного воздуха увеличивается тепловая нагрузка района и одновременно должна быть повышена и температура воды в сети, для чего должно быть увеличено давление пара, идущего на подогрев воды. При расчетной температуре наружного воздуха тепловая нагрузка достигает максимума, но т.к. продолжительность наиболее низких температур невелика, то отпуск максимального количества носит кратковременный характер, если тепловая мощность отбора турбин выбирается по максимуму тепловой нагрузке, то количество часов использования максимальный тепловой напор незначительны.

Максимальный отпуск тепла на ТЭЦ:

QMAX = QP = QОТБ + QПИК (110)

Где: QP – расчетное количества тепла; QОТБ – тепловой напор отбираемый от теплофикационных турбин; QПИК – пиковый тепловой напор потребления из котлов.

Доля расчетной тепловой нагрузки, покрываемая из отборов турбин = коэффициенту теплофикации.

![]() (111)

(111)

При максимальном тепловом напоре от котлов обычно покрывает 50% теплового напора, т.е. Qотб = Qпик. За год доля тепла от котлов составляет не более 15 – 18%.

Для нормальной работы ТЭЦ и систем теплоснабжения важно выбрать оптимальное значение . Выбор оптимального является задачей технико-экономического расчета, при этом возможны два варианта:

Определение оптимальной электро- и тепловой мощности отбора турбин при расчетной тепловой нагрузки.

Определение расчетной тепловой нагрузки при заданных электро и тепловой мощности отбора.

Т.к. теплофикационные турбины выпускают стандартных теплоразмеров, то целью первой задачи является определения оптимального количества турбин. А целью второй – определение оптимальной тепловой нагрузки при заданном количестве и типе турбин. Недостаток тепла покрывают за счет тепловых котлов (рис.44,45,46).

Рисунок 44 - Схема с использованием теплофикационного подогрева.

Г де

Т – турбина, ТП – теплофикационный

подогрев, СН – сетевой насос, ПН –

подпиточный насос, ПКТ – пиковый котел

ТЭЦ.

де

Т – турбина, ТП – теплофикационный

подогрев, СН – сетевой насос, ПН –

подпиточный насос, ПКТ – пиковый котел

ТЭЦ.

Рисунок 45 –Схема с использованием элеваторной установки.

Где: Э – элеватор, О – отопительный прибор, СН – сетевой насос, ПУ – подмешивающая установка

Рисунок 46 - Схема с использованием элеваторной установки.

Где: Э – элеватор, О – отопительный прибор, ТП – теплофикационный подогрев, НП – насосная подстанция, ПКР – пиковый котел района.

Тепловые потребители, расположенные между ТЭЦ и пиковой котельной снабжаются теплом от ТЭЦ – неавтономные потребители (Н).

Если температура воды, поступающей на ТЭЦ на соответствует температурному графику неавтономного потребителя, то необходимо подмешивающая установка. Часть воды поступает к автономным потребителям (А), которые могут питаться от ТЭЦ и от пиковых котельных.

Для поддержания стабильности гидравлического режима автономных потребителей в месте подсоединения пиковых котельных к тепловым сетям должна быть установлена насосная подстанция. При снижении температуры наружного воздуха, режим работы усложняется, т.к. покрытие тепловой нагрузки производят от двух источников.

Для упрощения работы системы теплоснабжения нужно выбрать такой метод регулирования, при котором в магистральной тепловой сети в течении всего отопительного периода выдерживался бы расчетный график температуры теплоносителя.

17 Схемы тепловых сетей.

Определение и последовательность проектирования системы теплоснабжения.

Выбор схемы теплоснабжения.

Трасса и профиль тепловых сетей.

Конструкции и типы теплопроводов и требования, предъявляемые к ним.

Тепловые сети предназначены для подачи теплоносителя от источника тепла потребителя и представляют собой систему трубопроводов с арматурой, температурными компенсаторами, изоляцией и строительными конструкциями.

Проектирование тепловых сетей.

Расчет тепловых нагрузок.

Выбор трассы и способов прокладки теплопроводов.

Составление монтажной схемы.

Гидравлический расчет теплопровода.

Разработка гидравлического режима и построение пьезометрических графиков давление для выявления необходимости насосных подстанций и регулирования пунктов.

Разработка способов прокладки трубопровода.

6.а Построение плана и профиля тепловых сетей.

расчет и выбор элементов тепловых сетей, компенсаторов, опор, строительных конструкций, для них водо-водяного потребителя. Выбор тепловой изоляции трубопроводов.

Разработка монтажных чертежей, камер для размещения, арматуры компенсаторов дренажей (отвод воды).

Расчет тепловой изоляции и определение тепловых потерь.

При выборе схем тепловых сетей руководствуются в первую очередь принципами надежности и экономичности.

При выборе схем необходимо стремиться к получению наиболее простых решений и наименьшей длине трубопроводов.

Так как пар применяют главным образом для технологической нагрузки, которая концентрируется в небольшом количестве узлов, то удельная протяженность паровых систем на единицу тепловой мощности невелика, если технологический процесс допускает кратковременные перерывы в работе (до 24 часов), то экономичными и надежными являются однотрубные системы с конденсатопроводом.

Дублирование тепловых сетей приводит к перерасходу материалов и увеличению начальной стоимости сетей.

Сложнее выбрать схему тепловых сетей, так как их нагрузка на единицу длины менее концентрирована.

Водяные сети, обслуживающие большое количество потребителей, расположены на большом расстоянии друг от друга и от источника тепла и, кроме того, водяные сети более чувствительны к авариям.

Поэтому при выборе водяных схем вопросом надежности и резервирования уделяется особое внимание.

Водяные сети бывают магистральные и распределительные.

Магистральные теплопроводы – это теплопроводы, соединяющие источник тепла с районом теплопотребления или соединяющие источник тепла между собой.

Из магистральных сетей теплоноситель поступает в распределительные сети и по ним через местные или центральные пункты к потребителю.

Непосредственное подсоединение потребителя к тепловым сетям, за исключением крупных промышленных предприятий не допускается.

Магистральные теплопроводы секционируют, то есть через неравные отрезки трубопровода устанавливают задвижки, благодаря этому потери воды при авариях и неполадках уменьшаются, то есть место аварии можно локализовать задвижками.

Секционирование теплопроводов облегчает и ускоряет введение в работу сетей после аварии.

Паровые сети не секционируют, так как масса пара для заполнения теплопровода незначительна.

При теплоснабжении от нескольких источников тепла применяют кольцевые сети (рис.47), которые предусматривают резервирование теплоснабжения и позволяют уменьшить суммарный котельный резерв и увеличить степень использования оборудования в системе за счет оптимального распределения нагрузки между источниками тепла.

Назначение трубопроводов и общие требования, предъявляемые к ним.

Работа тепловой электростанции не может осуществляться без надежной трубопроводной связи между элементами ее тепловой схемы. По станционным трубопроводам транспортируются пар различных параметров, вода, сжатый воздух, газы и другие вещества.

Трубопроводы состоят из собственно труб и средств их соединения, фасонных частей, арматуры с приводами, контрольно-измерительных и защитных устройств, тепловой изоляции, опора подвесок, а также лестниц и площадок для обслуживания систем.

Из станционных трубопроводов наиболее важное значение имеют трубопроводы, по которым проходит острый пар.

От их надежности в значительной мере зависит без аварийная работа электростанции. К паропроводам, работающим под давлением при температурах пара свыше 4500С, предъявляются особые требования по наблюдению за ползучестью и структурными изменениями металла.

Станционные паропроводы принято делить на главные и вспомогательные. К главным относятся паропроводы от парогенераторов до турбин, паропроводы вторичного перегрева пара, редукционно-охладительных установок, отборного пара в пределах машинного зала. Вспомогательным относятся все возможные дренажные, продувочные, выхлопные, обдувочные и различные мелкие служебные паропроводы.

К станционным трубопроводам независимо от их назначения предъявляются следующие основные требования:

Трубопроводы должны обеспечивать бесперебойный и безопасный для персонала транспорт рабочего тела между элементами оборудования электростанции. Для этой цели они должны отвечать требованиям соответствующих государственным общесоюзных стандартов (ГОСТ), а также «Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». Комитета по надзору за безопасный ведением работ в промышленности и горному надзору. Согласно этим правилам по требованиям к качеству металла и сварки, а также порядку регистрации, освидетельствования и обслуживания все трубопроводы подразделяются на четыре категории в зависимости от параметров транспортируемой среды.

Таблица 9– Категории трубопроводов.

-

Категория трубопроводов

Наименование среды

Параметры среды

Вид труб

Давление избыточное,

МПа

Температура,

0С

1

Перегретый пар

Перегретый пар Перегретый пар Горячая вода, насыщенный пар

Не ограничено

То же

То же

≥ 18,4

610-660

570-610

450-570

>120

Бесшовные высококачественные

2

Перегретый пар

Горячая вода

3,9

8,0–18,4

350-450

≥120

Бесшовные качественные Бесшовные высококачественные

3

Перегретый пар

Горячая вода, насыщенный пар

≤ 2,2

1,6-8,0

250-350

≥120

Бесшовные

4

Перегретый и насыщенный пар, горячая вода

0,1-1,6

120-250

Бесшовные и сварные

Системы трубопроводов должны обеспечивать возможность быстрых переключений оборудования в случае аварии или изменившихся условий работы.

Системы трубопроводов должны быть возможно более простыми и наглядными и требовать минимальных затрат. Для этого нужно сводить к минимуму по условиям надежности количество связей, арматуры и резервных линий между элементами оборудования электростанции.

Потери теплоты и давления транспортируемой среды должны быть экономически оправданы. Это достигается выбором оптимальных проходных сечений трубопроводов, а также материала и толщины слоя тепловой изоляции.

Трубопроводы должны иметь возможность удлинятся при нагревании без нарушении прочности труб и плотности местных соединений, а также иметь соответствующую наружную окраску и надписи (маркировку).

При авариях на лучевых сетях (рис.48) прекращается теплоснабжение всех потребителей, расположенных за местом аварии, а если авария прошла вблизи ТЭЦ, то прекращается теплоснабжение всех потребителей, расположенных на данной линии, но т.к. срок ликвидации аварии менее 24 часа, то такие схемы вполне приемлемы.

Трассу тепловой сети выбирают по тепловой схеме района с учетом геодезической съемки планов надземных и подземных коммуникаций и строений, характера грунта и высоты стояния грунтовых вод.

Вопрос о выборе типа теплопровода решается из местных условий с учетом технико-экономических соображений.

Надземные сооружают:

При высоком уровне грунтовых вод;

При сильно заболоченной местности;

При большой густоте подземных сооружений;

По территории промышленных предприятий;

При совместной прокладке с другими теплоносителями на общих эстакадах и опорах;

В районах вечной мерзлоты.

Глубина прокладки 0,5 – 1 м для облегчения опорожнения и дренажа их укладывают с уклоном к горизонту.

Теплопроводы состоят из:

Трубопровода из стальных труб;

Изоляции;

Несущая конструкция;

Арматура;

Приборы КИП.

Теплопроводы должны удовлетворять следующим требованиям:

Прочность и герметичность;

Высокое устойчивое тепло и электросопротивление. Низкая воздухопроницаемость и влагопоглощение изоляции;

Индивидуальность и сборность изготовления и монтаж, т.е. возможность в заводских условиях всех элементов сборки их на трассе;

Возможность механизации всех трудоемких процессов строительства и монтажа.

Высокое тепловое сопротивление изоляции, необходимое для снижения теплопотерь. Низкое влагопоглощение уменьшает также тепловые потери и уменьшает коррозию металлических труб.

При диаметре трубопроводов 700 мм и менее применяют радиальную или лучевую схему ТС с постоянным меньшим диаметром трубопроводом. Такие сети намного дешевле по капитальным затратам и просты в эксплуатации.

Рисунок 47 - Схема кольцевой сети.

Рисунок 48 - Схема лучевой сети.