- •Под редакцией н. И. Базылева и с. П. Гурко четвертое издание

- •Под редакцией н. И. Базылева и с. П. Гурко

- •Isbn 985-428-226-3 («Книжный Дом») © Коллектив авторов, 2001

- •Isbn 985-469-145-4 («Экоперспектива») © Оформление. «Книжный Дом»,

- •Раздел 1

- •Общие основы экономической теории

- •Глава 1

- •Экономическая теория,

- •Структура экономической теории

- •Функции и задачи экономической теории

- •Метод познания экономической теории

- •Развитие экономической теории и ее современные направления

- •1 Аникин а.В. Юность науки. М, 1975. С. 33.

- •Глава 2

- •Понятие экономической системы

- •1 Черняк в.К. Структура экономического развития. Киев, 1981.

- •1Ясин е. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М., 1989.

- •Теории экономических систем

- •1 Маркс к. К критике политической экономики/Маркс к, Энгельс ф. Соч. Т. 13.

- •1 Мировая экономика и международные отношения. 1990. № 8. С. 5.

- •1Хайек ф. Дорога к рабству. М., 1982. С. 66 — 67.

- •Глава 3

- •Экономические отношения,

- •Глава 4

- •Потребности и производство,

- •I потребности

- •Производственные возможности экономики и их границы. Вмененные издержки производства. Закон возрастания вмененных издержек

- •Товар а р и с. 4.4. Кривая альтернативных издержек

- •Р и с. 4.5. Хозяйственный кругооборот между основными субъектами хозяйствования

- •Продукт как результат производства. Свойства продукта

- •Оборотные средства

- •Производительность труда — показатель, выражающий отношение массы продукции к массе живого труда:

- •Глава 5

- •Группы промышленных, торговых, банковских монополий и их отдельные звенья (фирмы, научно-исследовательские подразделения и т.Д.);

- •Сельскохозяйственные предприятия (кооперативы, компании, отдельные фермы);

- •Рента: механизм образования и изъятия

- •Глава 6 общественное воспроизводство

- •Воспроизводство:

- •Теории воспроизводства

- •Глава 7 формы общественного хозяйства

- •Проблема поиска источников стоимости и цен. Современные взгляды на стоимость

- •Глава 8

- •Функции рынка

- •Инфраструктура рынка

- •Конъюнктура рынка

- •8.8. Экономические теории рынка

- •Глава 9

- •Структура переходной экономики

- •Теория переходной экономики. Т.1. Микроэкономика: Учеб. Пособие /Под ред.

- •В.Герасименко. М., 1997.

- •Раздел 2

- •Микроэкономика

- •Глава ю теория спроса и предложения

- •Понятие рыночного механизма и его основные элементы

- •Спрос и его факторы

- •Эластичность спроса и ее факторы

- •Глава и теория потребления

- •Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения

- •Р и с. 11.2. Уменьшение предельной нормы замещения вдоль кривой безразличия

- •Глава 12

- •Литература

- •Понятие издержек производства и их классификация

- •Издержки производства в краткосрочном периоде

- •Издержки производства в долгосрочном периоде

- •Глава 14

- •Экономическая основа прибыли

- •2ГэлбрейтДж. К. Новое индустриальное общество. М., 1969. С.186.

- •Прибыль и рентабельность

- •Глава 15

- •Ценообразование в условиях совершенной конкуренции

- •Ценообразование на монополизированном рынке

- •1Чемберлин эх. Теория монополистической конкуренции. М., 1959.

- •Особенности рынка олигополий

- •Литература

- •Хайман д. Современная микроэкономика: анализ и применение: в 2 т. М., 1993.

- •Глава 16 ценообразование на факторы производства

- •Особенности ценообразования на рынках ресурсов

- •Рынок труда и особенности его функционирования

- •Доход, получаемый от ссуды Ссуда

- •Глава 17 механизм микроэкономического регулирования

- •17.4 Маркетинг в системе микрорегулирования

- •Управление сбытом и послепродажным обслуживанием.

- •Государственное регулирование экономического поведения фирмы на микроуровне

- •Р и с. 17.5. Распределение налогового бремени

- •Раздел 3

- •Макроэкономика

- •Глава 18

- •18.4. Система макроэкономических пропорций и их виды

- •Сельское хозяйство

- •Экономическая теория: Учебник /Под ред. Н.И. Базылева, с.П. Гурко. Мн., 1997.

- •Глава 19

- •Литература

- •Глава 20

- •Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Состав и способы расчета

- •Особенности расчета национального продукта по методологии к.Маркса

- •Национальное богатство: структура и способы его измерения

- •Материальные активы

- •Литература

- •Глава 21

- •Совокупный спрос и факторы, его определяющие

- •Совокупное предложение и его факторы

- •Глава 22

- •Проблема занятости и безработицы

- •Глава 23

- •Финансовая система и ее структура

- •1 Смит а. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. Кн. 5. Гл. 2. С. 588-589.

- •Фискальная политика государства

- •Экономическая теория: Учебник/Под ред. Н.И.Базылева, с.П.Гурко. Мн., 1997.

- •Глава 24

- •Крвдит и его формы.

- •Денежно-кредитная политика:

- •Литература

- •Глава 25

- •Социальная политика: понятие, цели, направления, принципы, функции, инструменты реализации

- •Доходы населения. Проблема неравенства доходов

- •20 40 60 80 100 Количество семей, %

- •Раздел 4

- •Мировая экономика

- •Глава26

- •Сущность и структура всемирного хозяйства, его единство и противоречия

- •Экономические аспекты глобальных проблем современности

- •Основы внешнеэкономических связей /Под ред. И.П.Фоминского. М., 1994.

- •Глава 27

- •Международная торговля и проблемы макроэкономического равновесия

- •1 Милль Дж.С. Основы политической экономики: в 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 340.

- •1 Милль Дж.С. Основы политической экономики. Т. 1. С. 344.

- •Р и с. 27.1. Влияние чистого экспорта на равновесный внп

- •Теории международной торговли

- •Мировое производство сукна

- •Виды и элементы торговой политики

- •Торговые ограничения. Регулирование международной торговли

- •Литература

- •Глава 28

- •Формы научно-технического и производственного сотрудничества

- •1 Доклад о состоянии развития науки и техники. 1995. Мн.,1996.

- •Регулирующие структуры в современных научно-технических отношениях

- •Глава 29

- •Международное заимствование и кредитование. Международный рынок ссудных капиталов

- •Дегтярева о.И. Организация и техника внешнеторговых операций. М., 1992.

- •Глава 30

- •Международная трудовая миграция: причины, виды и особенности

- •1 Международная миграция //Трудовые ресурсы и глобализация экономики. 1995. С. 73.

- •Регионы трудовой миграции

- •Социально-экономические аспекты международной трудовой миграции

- •30.4. Регулирование миграции

- •Глава 31

- •Условия возникновения валютного рынка. Общая характеристика

- •1,2775 (Котируемая валюта)

- •Системы валютного курса

- •Расходы на импорт, доходы от экспорта, ф.Ст.

- •Взаимосвязь макроэкономической политики и обменного курса

- •Р и с. 31.6. Последствия макроэкономической политики в условиях плавающего обменного курса

- •Р и с. 31.7. Последствия макроэкономической политики в условиях фиксированного обменного курса

- •Фишер с.,Дорноуш р., Шмалензи р. Экономика. М.. 1993. Гл. 38. С. 711—732.

- •Г л а в а 32 экономический рост

- •Понятие экономического роста

- •Австралия 3,13 Япония 3,81

- •Источники экономического роста

- •Эволюция теории экономического роста

- •Государственная политика, направленная на ускорение экономического роста

- •Пелипась и. Экономическая свобода и экономический рост //Белорус, рынок.

- •Место и роль человека в системе производства. Единичный, частичный

- •Проблема поиска источников стоимости и цен. Современные взгляды

Теории

стоимости. Основным элементом товарного

производства являются блага или услуги,

предназначенные для обмена, т.е. товар.

Продукты натурального производства в

основной своей массе товарами не

являются, так как были предназначены

для внутрихозяйственного потребления.

Следовательно, хотя эти продукты и

имели свойство удовлетворения

потребностей, они не имели стоимости,

так как не поступали в обмен. Продукты

товарного производства обладают не

только полезностью, т.е. способностью

удовлетворять потребности, но и меновой

стоимостью, т.е. способностью обмениваться

на другие товары или деньги. Эти два

свойства сосуществуют в товаре.

Полезность является необходимым

условием способности товара обмениваться.

Обмен товарами может осуществляться

только как обмен эквивалентами. Это

означает, что в основе товаров лежит

величина их стоимости, которая и

определяет либо меновые пропорции

натурального обмена, либо количество

денег, измеряющих эту величину. Денежное

измерение стоимости есть цена.

Издавна ученых волновал вопрос о том,

что лежит в основе соизмеримости

товаров, каковы источники стоимости и

цены товаров. Еще Аристотель отмечал,

что обмен не может иметь места без

равенства, а равенство — без

соизмеримости. Однако, несмотря на то

что проблема была поставлена, поиск ее

решения осуществлялся еще много

веков спустя. Особенно интенсивно

развивались теории стоимости в период

становления рыночной экономики и

товарной формы общественного

хозяйства.

Исследования

стоимости осуществлялись на базе

различных теоретических концепций.

Так, теория стоимости классической

школы политэкономии единственным

источником стоимости провозгласила

затраты труда на производство товара.

Отсюда следовал вывод: два товара

обмениваются друг на друга потому, что

на их производство затрачено

одинаковое количество труда. Возникал

вопрос об отношении полезности к

стоимости товара. Классики рассматривали

полезность как объективное свойство

товара с присущими ему физико-химическими,

техническими, эстетическими и другими

признаками, позволяющими удовлетворять

конкретные потребности. Они пришли к

выводу, что полезность не определяет

стоимость товара. Если бы полезность

влияла на стоимость, то предметы

первой необходимости оценивались бы

по полезности выше, чем другие товары.

Например, стакан воды ничего не стоит,

алмаз стоит дороже угля, хотя и

удовлетворяет менее важные потребности.

Это объяснение было приведено А. Смитом.

Авторитет Смита повлиял на несколько

поколений экономистов, закрепив в их

теориях классическое понимание

природы стоимости. Теория стоимости

марксистской школы опиралась на

воззрения классиков, но была существенно

дополнена. К. Маркс показал, что труд

товаропроизводителя носит двойственный

характер. С одной стороны, он может быть

рассмотрен как конкретный труд,

создающий полезность товара, придаю

147Проблема поиска источников стоимости и цен. Современные взгляды на стоимость

щий

товару специфические характеристики.

С другой стороны, этот же труд может

быть рассмотрен вне его специфики, как

затраты рабочего времени, физической

и творческой энергии. С этой последней

точки зрения труд любых товаропроизводителей

имеет общие черты, может быть сравним.

И именно этим, абстрактным трудом К.

Маркс и все его последователи объясняют

происхождение стоимости товаров. При

этом КМаркс отмечал, что величина

стоимости может быть выражена не

индивидуальным рабочим временем

отдельных работников, а только таким

рабочим временем, которое можно признать

общественно необходимым для

производства данного товара. Общественно

необходимое рабочее время характерно

при прочих равных условиях для тех

производителей, которые выпускают

основную массу товара данного вида.

При этом величина стоимости может

изменяться под влиянием роста

производительности или интенсивности

труда в общественном производстве, так

как их средние величины составляют

основные характеристики общественно

необходимого рабочего времени. При

таком подходе цена выступает как

внешнее, рыночное и может отклоняться

от величины стоимости под влиянием

рыночных несовпадений спроса и

предложения данного товара. Эти

отклонения могут быть положительными

либо отрицательными, но в рамках всей

экономики они нивелируются. В результате

сумма цен совпадает с суммой всех

стоимостей. Это, согласно концепции

Маркса, означает тенденцию обмена

товаров в соответствии с их стоимостями,

или действие закона стоимости. К.

Маркс придавал особое значение

отклонениям цен от стоимостей,

функциям закона стоимости. Данную

теорию, как и трудовую теорию стоимости

классиков, критиковали за игнорирование

производительности капитала и земли.

Недостаточно внимания в рамках этой

концепции уделялось также полезности

(потребительной стоимости) товаров.

Теория

факторов производства связывала

стоимость с вкладом всех ресурсов в

производство товара. Ж.Б. Сэй и Дж.С.

Милль приравнивали стоимость к

затратам предпринимателя на приобретение

ресурсов для производства данного

товара. Предприниматель должен

рассчитаться с владельцами ресурсов,

т.е. выплатить заработную плату, ренту,

процент. Поэтому цена созданного

продукта должна окупать издержки и

обеспечивать хотя бы минимальный доход

самому предпринимателю. Данная

теория является своеобразным продолжением

классической традиции в экономической

теории, так как и в ней источник стоимости

искали в производстве. Стоимость товаров

приравнивалась к сумме цен ресурсов,

затраченных на производство этих

товаров. Однако и это не могло решить

проблему поиска источников стоимости,

так как не объясненной оставалась цена

самих ресурсов.

В

конце XIX в. в теориях стоимости наметился

поворот. Столь долгое игнорирование

полезности как источника стоимости

было, наконец, преодолено. Это

произошло благодаря внедрению в

экономическую науку новых достижений

математики (теории пределов), что

позволило создать новые экономические

понятия: предельная полезность и

предельная производительность.

(Предельная полезность экономи

148

ческого

блага означает полезность каждой

дополнительной единицы блага, поступающей

в потребление, а предельная

производительность ресурса —

производительность (продукт) каждой

дополнительной единицы ресурса,

поступающей в производство.) Теория

субъективной стоимости (предельной

полезности) была разработана У.С.Джевонсом

(Англия) и представителями австрийской

школы политэкономии: К. Менгером, Е.

Бём-Баверком. Они предложили искать

источник стоимости не в производстве,

а в потреблении. С этих позиций стоимость

выступала как субъективное суждение

людей о ценности того или иного

блага, а сама эта ценность определялась

как предельная полезность этого блага

для конкретных потребителей. Сторонники

данной теории связывали стоимость с

интенсивностью удовлетворяемой

потребности. Стакан воды может иметь

высокую ценность для человека,

находящегося в пустыне, но не имеет

особой ценности для человека, живущего

у воды. Степень напряженности потребности

в каждом из этих случаев различна,

поэтому различна предельная полезность

одного и того же количества одного и

того же блага для разных потребителей.

Субъективные оценки людей индивидуальны,

но рынок сводит их вместе и определяет

при заданных условиях предложения

единые цены товаров для разных

покупателей. Закон предельной полезности

означает, что предельная полезность

убывает по мере увеличения блага в

потреблении. Чем больше блага на

рынке, чем больше возможностей их

воспроизвести и доставить на рынок,

тем больше будут удовлетворены

соответствующие потребности и тем

меньше, следовательно, установленная

цена товара. От абстрактной полезности,

которую рассматривали А. Смит, К. Маркс

и др., следует отличать конкретную

(предельную) полезность экономических

благ и услуг, которая и оказывает влияние

на установление рыночной цены (рис.

7.1).

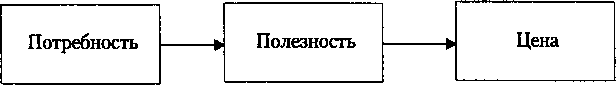

Р

и с. 7.1. Полезность и рыночная цена товара

После

создания данной теории ее критиковали

по разным позициям. Во-первых,

отмечалось, что в данной теории

игнорируется роль производства в

создании стоимости и цены товаров.

Во-вторых, подчеркивалось, что сторонники

теории предельной полезности признают

только субъективно-психологические

законы и игнорируют объективные законы

экономического развития. И наконец,

в-третьих, по-прежнему невыясненной

оставалась проблема определения

источников стоимости (цены) ресурсов.

Несмотря на все недостатки, именно

данная теория дала толчок для формирования

современной теории стоимости и стала

одним из фундаментальных оснований

экономической науки XX в.

Теория

предельной производительности позволила

с позиций предельного анализа

(маржинанализма) объяснить стоимость

факто

149

ров

производства. Так же, как цена

экономического блага зависит от

предельной полезности этого блага,

цена фактора производства определяется

его предельной производительностью.

Поскольку существует закон убывания

предельной производительности по мере

наращивания ресурсов в производстве,

цена ресурсов может уменьшаться.

Предельная производительность

фактора производства определяет спрос

на него со стороны фирм и является

измерением (в денежном выражении)

его стоимости. С помощью такого подхода

было объяснено рыночное распределение

доходов (заработной платы, ренты,

процента) в соответствии с участием

труда, земли, капитала в создании

продукта.

Современная

теория стоимости и цены. Вклад А. Маршалла

в теорию стоимости. Английский экономист,

представитель кембриджской школы,

А. Маршалл (1842 — 1924) создал теорию

стоимости, в которой были синтезированы

достоинства всех предыдущих теорий и

которая получила название теории

спроса и предложения.

Появление

маржиналистских концепций позволило

преодолеть недостатки теории стоимости

классической школы, а А. Маршалл был

первым, кто сумел объединить оба подхода

к источникам стоимости. Стоимость

создается производством, с одной

стороны, и потребностями — с другой.

Новый подход к стоимости назвали

маршалловской революцией в

экономической науке. Дискуссии по

поводу источников стоимости были

прекращены. На основе маршалловской

концепции стоимости и цены многие

экономисты разных школ и направлений

строили и строят свои теории в XX в.

Степень

напряженности (интенсивности) определенной

потребности формирует максимально

высокий уровень цены, которую

индивидуальные потребители готовы

уплатить за данный товар на рынке.

Издержки производства на единицу

данного товара определяют минимальную

цену, по которой индивидуальные

производители готовы продать созданный

ими товар на рынке. При этом каждый

потребитель и производитель стремится

к извлечению выгоды, т.е. покупатели

хотят купить дешевле собственных

максимальных оценок, а продавцы ' продать

дороже своей минимальной цены, необходимой

для того, чтобы окупились издержки

на производство. В процессе конкуренции

между продавцами и покупателями на

рынке происходит взаимоприс- пособление

индивидуальных оценок и устанавливается

единая цена товара. Если объем спроса

больше, чем объем предложения, образуется

дефицит товара, начинается конкуренция

покупателей за приобретение

дефицитного товара, что приводит к

увеличению цены. Увеличение цены

влияет на расширение производства и

одновременно сокращает спрос. В

таких условиях может возникнуть излишек

товара на рынке, т.е. превышение

предложения над спросом. Обостряется

проблема реализации товаров, растут

незапланированные товарные запасы

производителей (продавцов). Конкуренция

продавцов за продажу товара приводит

к сокращению цены, убыткам и тем самым

к сокращению производства товара.

Равновесие на отраслевом рынке

достигается тогда, когда прекращаются

колебания объемов производства и цены.

Устойчивость рыночных параметров

объясняется отсутствием дефи

150

цита

и излишка товара, совпадением цены

спроса и цены предложения при определенном

объеме производства. Рыночное равновесие

означает, что достигнуты условия,

при которых продавцы и покупатели

получают максимальную выгоду с

учетом заданных ограничений. Это,

однако, не означает, что все желающие

купить или продать товар на данном

рынке удовлетворили свои запросы. Часть

продавцов и покупателей вынуждена уйти

с данного рынка, так как их индивидуальные

оценки стоимости данного товара слишком

высоки (у продавцов) либо слишком

низки (у покупателей).

Особенностью

теории А. Маршалла является то, что в

ней определяются функциональные

связи между экономическими явлениями.

Они не только отражают прямую

причинно-следственную зависимость,

но и предполагают возможность обратной

связи между данными явлениями (рис.

7.2). В теории спроса и предложения

подчеркивается, что спрос является

функцией от цены, но и цена может являться

функцией от спроса. По мысли А.

Маршалла, издержки производства,

интенсивность спроса, цена продукта

взаимно регулируют друг друга.

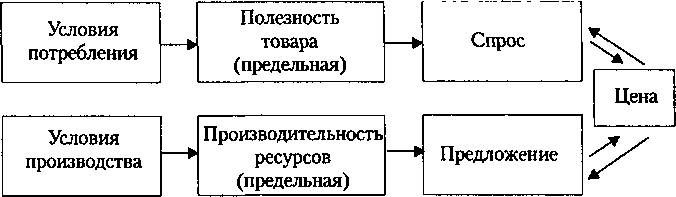

Р

и с. 7.2. Влияние полезности и

производительности на цену экономических

благ В целом суть маршалловской теории

стоимости заключается в следующем:

сведение

стоимости только к затратам труда или

факторам производства или только к

полезности товаров неприемлемо;

рыночная

цена, через которую проявляется

стоимость, устанавливается в процессе

взаимодействия на рынке спроса и

предложения, при этом в основе спроса

лежит предельная полезность потребляемых

благ, а в основе предложения — предельная

производительность ресурсов (рис. 7.2).

Поэтому А. Маршалл делает вывод о том,

что не сами по себе пределы определяют

рыночные цены. Но они определяют те

условия, которые формируют цены.

ДЕНЬГИ

- ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТОГО ТОВАРНОГО ХОЗЯЙСТВА

Возникновение

денег. В экономической литературе

рассматриваются в основном две

концепции происхождения денег:

рационалис

151

тская

и эволюционная. Первая концепция была

выдвинута еще Аристотелем в работе

“Никомахова этика”. Она господствовала

вплоть до конца XVIII в. и объясняла

происхождение денег как результат

соглашения между людьми. Подобным

образом трактуют деньги и некоторые

современные экономисты (Дж.К.Гэлбрейт,

П.Самуэльсон и др.). Эволюционная

концепция объясняет происхождение

денег как продукт развития товарного

производства и процесса обмена. Наиболее

последовательным сторонником этой

концепции являлся К.Маркс, который

указывал, что стоимость создается

абстрактным трудом, но ее нельзя

обнаружить в товаре даже при помощи

микроскопа. Как общественное свойство

товара стоимость можно выявить только

путем приравнивания одного товара

к другому в процессе обмена, т.е. как

меновую стоимость. Существуют два

полюса выражения стоимости: относительная

форма стоимости — представляет товар

А, который выражает свою стоимость

в товаре Б, и эквивалентная — представляет

товар Б, служащий материалом для

выражения стоимости товара А.

Относительная

форма стоимости показывает, что все

товары, отличные как потребительные

стоимости, качественно одинаковы как

стоимости, как сгустки однородного

абстрактного труда. Она также показывает,

что стоимость любого товара может быть

выражена лишь косвенно, через

потребительную стоимость другого

товара.

Эквивалентная

форма стоимости имеет особенности:

потребительная стоимость товара,

находящегося в эквивалентной форме

стоимости, становится формой

проявления своей противоположности

— стоимости; конкретный труд —

абстрактного труда; частный труд —

общественного труда.

В

процессе развития обмена меновая

стоимость, или форма стоимости,

прошла четыре этапа: 1) простая, единичная

или случайная форма стоимости; 2) полная,

или развернутая, форма стоимости; 3)

всеобщая форма стоимости; 4) денежная

форма стоимости.

При

простой форме стоимости отдельному

товару А, находящемуся в относительной

форме, противостоит только один случайный

товар — эквивалент Б; при развернутой

форме стоимости товару А, находящемуся

в относительной форме стоимости,

противостоит множество товаров —

эквивалентов Б, В, Г, Д, Е; при всеобщей

форме стоимости всем товарам, находящимся

в относительной форме стоимости,

противостоит один товар-эквивалент,

но здесь роль всеобщего эквивалента

выполняют различные товары (скот, меха,

рыба, зерно и др.); при денежной форме

стоимости всем товарам, находящимся в

относительной форме стоимости,

противостоит всеобщий эквивалент

— золото.

Переход

от одной формы стоимости к другой

происходил постепенно, по мере

углубления общественного разделения

и усиления обособленности

товаропроизводителей. Развитие форм

стоимости — это есть и развитие процесса

обмена, и процесс возникновения денег.

Сущность

денег. Деньги — особый товар, выполняющий

роль всеобщего эквивалента. В

литературе встречается и определение

денег как способа общественного

выражения экономической ценности

блага.

152

Деньги

— это абсолютно ликвидное средство

обмена, т.е. товар, имеющий наибольшую

способность к сбыту. Ликвидный товар

означает легкореализуемый товар.

Деньги — один из наиболее значительных

компонентов в экономической жизни

общества. Как подчеркивают

К.Р.Макконнелл и СЛ.Брю в "Экономикс",

деньги заколдовывают людей. Из-за

них они мучаются, для них они трудятся.

Они придумывают наиболее искусные

способы их получения, наиболее искусные

способы их приложения. Деньги —

единственный товар, который нельзя

использовать иначе, кроме как освобождаться

от них. Они не накормят вас, не оденут,

не дадут приюта и не развлекут до тех

пор, пока вы не потратите или не

инвестируете их. Люди почти все сделают

для денег, и деньги почти все сделают

для людей. Деньги — это пленительная,

повторяющаяся, меняющая маски загадка.

Исторически

случилось так, что постепенно функция

всеобщего эквивалента стала выполняться

металлами и отнюдь не сразу золотом.

В Спарте были железные деньги, в Риме

— медные. На протяжении многих

столетий в роли всеобщего эквивалента

выступало серебро и оно не сразу

уступило свои позиции золоту. Длительное

время эту роль в странах Западной Европы

выполняли одновременно золото и

серебро. С конца XIX в. в роли всеобщего

эквивалента стало выступать только

золото, причем с этого момента начинается

и денежная форма стоимости.

Золото

выполняет роль денег потому, что оно

по сравнению с другими товарами

обладает рядом преимуществ: делимостью,

сохраняемостью, качественной

однородностью, портативностью (высокой

стоимостью при небольшом объеме),

относительной его редкостью в природе,

износостойкостью, позволяющей

использовать деньги в течение

продолжительного времени, неподдельностью,

заключающейся в сложности изготовления

фальшивых денег.

Потребительная

стоимость золота как денежного товара

раздваивается. С одной стороны,

золото имеет обычную потребительную

стоимость — используется для технических

целей, изготовления предметов роскоши,

зубного протезирования и т.д. В1986 г. в

капиталистических и развивающихся

странах в ювелирной промышленности

было использовано 1097 т золота, в

электронике — 124, в стоматологии —

51 и в других отраслях—57 т. С другой

стороны, золото обладает всеобщей

потребительной стоимостью, т.е. является

предметом всеобщей потребности в

процессе обмена.

Функции

денег. В развитом товарном хозяйстве

деньги выполняют пять функций:

мера

стоимости;

средство

обращения;

средство

образования сокровищ или средство

накопления;

средство

платежа;

мировые

деньги.

Исходной

функцией денег является функция меры

стоимости. Суть ее состоит в том, что

деньги выражают стоимость всех других

товаров. Однако это не значит, что

они делают товары соизмеримыми.

153

Основой

соизмеримости товаров является

овеществленный в них общественный

труд. В этой функции деньги выступают

как мысленно представляемые, идеальные

деньги. Товар мысленно приравнивается

к деньгам еще до обмена.

При

реализации товара деньги выполняют

функцию средства обращения. В отличие

от непосредственного товарообмена (Т

— Т) обмен товаров, совершающийся с

помощью денег, называется товарным

обращением. Формула товарного обращения

Т — Д — Т состоит из двух актов: Т — Д

— продажа и Д — Т — купля. При формуле

Т — Т товар непосредственно обменивается

на другой товар, т.е. отчуждение

своего товара было одновременно и

приобретением чужого товара. Однако

в формуле Т — Д — Т купля и продажа

обособляются. За продажей товара может

и не последовать купля. Если после

продажи своего товара владелец

воздержится от купли, то у другого

товаровладельца окажется нереализованным

его товар, а он в свою очередь не может

купить товар у третьего и т.д. Это может

отрицательно отразиться на процессе

производства товаров.

В

функции денег как средстве обращения

первоначально выступало золото в

слитках. Это создавало известные

трудности: необходимость взвешивания

денежного металла, дробление его на

мелкие части, установление пробы и т.д.

Постепенно слитки денежного металла

заменялись монетами. Последние отличаются

от слитков тем, что слитки фигурируют

в обмене по массе, а монеты содержат в

себе определенное количество золота

и имеют свое наименование. Монеты

обращаются в рамках отдельных государств,

говорят на самых разных языках и

носят различные национальные одежды.

Деньги

выполняют свою функцию средства

обращения мимолетно, т.е. в момент уплаты

их покупателем за получаемый товар. В

силу этого объективно возможна замена

золотых монет в процессе обращения

бумажными деньгами. В качестве

средства обращения золотые монеты

стирались и теряли в своей массе, но

продолжали функционировать как

полноценные; правительства стали

сознательно портить полноценные

деньги, уменьшать их массу, не изменяя

номинальной стоимости. Специалисты

подсчитали, что в среднем золотая монета

ежегодно теряет 0,07 % собственной

массы. Это означает, что за 2600 лет

обращения золотых монет общая величина

потерь превысила 2 тыс. т золота.

Бумажные

деньги появились впервые в Китае. О них

упоминает известный путешественник

Марко Поло, посетивший Пекин в конце

XIII в. Из современных развитых стран

первыми в этом отношении оказались

США. Бумажные деньги были выпущены в

XVII в. в штате Массачусетс. В европейских

странах к выпуску бумажных денег

правительства начинают прибегать

лишь начиная с XVIII в. В России бумажные

деньги появились в 1796 г. В настоящее

время они функционируют во всех

странах Земного шара.

Деньги

выполняют функцию средства образования

сокровищ или средства накопления. Это

в том случае, если товарное обращение

в силу различных обстоятельств

прерывается на первой метаморфозе

(Т—Д), т.е. если за продажей товара не

следует покупка, деньги оседают, уходят

154

в

сокровища. Это происходит при уменьшении

размеров производства и обращения

товаров, повышении их цен и появлении

на рынке излишней массы денег. В то

же время с ростом потребностей рынка

в деньгах определенная часть последних,

находящаяся в форме сокровища, переходит

к выполнению функции средства обращения.

В качестве сокровищ выступают не

только деньги, но и предметы роскоши.

Люди предпочитают держать свое

богатство в виде денег, так как деньги

обладают абсолютной ликвидностью.

Рациональный экономический субъект

не станет в качестве средства накопления

использовать мясо, хлеб, книги и др.,

потому что эти товары не обладают

абсолютной ликвидностью и не могут

легко превратиться в средства обращения.

Кстати заметить, что обесценивающиеся

бумажные деньги — непривлекательное

средство накопления.

В

функции средства платежа деньги

выступают в тех случаях, когда товары

продаются в кредит, т.е. в долг. Неодинаковая

продолжительность периода производства

и обращения товаров, сезонный характер

производства и сбыта товаров обусловливают

необходимость их отчуждения с

отсрочкой платежа. В момент погашения

долга деньги выступают как средство

платежа. Свою функцию средства платежа

деньги выполняют не только при оплате

купленных в кредит товаров, но и при

уплате земельной ренты, налогов,

квартирной и заработной платы. В отличие

от денег как средства обращения, где

непосредственные связи между продавцом

и покупателем являются кратковременными

и скоропреходящими, в функции платежа

они довольно прочны и постоянны на

весь период предоставленного кредита.

Пожалуй, нет более тяжкого бремени

для дебитора, чем власть кредитора.

С

выполнением деньгами функции средства

платежа связано появление кредитных

денег — векселей, банкнот, чеков.

На

международной арене деньги выполняют

функцию мировых денег. Длительное время

эту роль выполняло золото. В настоящее

время широко используется валюта

крупнейших держав мира (доллар, фунт

стерлингов, марка), что выгодно для этих

держав, так как эмиссия превращается

в устойчивый источник дохода государства.

Формируются соответствующие валютные

зоны. В результате в функции мировых

денег выступают так называемые резервные

валюты. Резервные валюты — это официальные

запасы иностранной валюты, предназначенные

для внешнеэкономических и внутренних

операций. Резервные валюты могут

принадлежать государству, банкам,

международным валютно-кредитным и

финансовым организациям, предприятиям,

объединениям, организациям, населению

и др.

В

книгах К.Макконнелла, С.Брю "Экономикс"

и Э.Дж.Долана и др. "Деньги, банковское

дело и денежно-кредитная политика"

выделены три функции денег: средство

обращения — деньги, используемые

для покупки товаров и услуг, а также

для уплаты долгов; мера стоимости —

денежная единица, используемая для

измерения и сравнения стоимостей

товаров и услуг; средство накопления

— актив, сохраняемый после продажи

товаров и услуг и обеспечивающий

покупательную способность в будущем.

155

Американский

экономист Стенли Фишер утверждает, что

деньги выполняют четыре функции:

средство обмена или средство платежа;

единица счета; средство сохранения

стоимости; мера отложенных платежей.

Использование

денег в различных их функциях — важный

момент стимулирования воспроизводства

и управления. С переходом к рыночному

хозяйству роль денег существенно

возрастает как в процессе

ценообразования, регулирования товарного

и денежного обращения, так и в

управлении доходами и развитии

внешнеэкономических связей. Чтобы

стимулировать экономику, необходимо

оздоровить финансы и денежное

обращение, ликвидировать избыток

денежной массы, добиться ее соответствия

товарным ресурсам, сделать денежную

единицу полновесной.

Анализ

функций денег требует рассмотрения не

только каждой функции отдельно, но и

их совокупности как единого целого,

поскольку они образуют реальное

функционирование денежной массы,

которая в настоящее время является

неоднородной, содержащей различные

виды денег.

В

XX в. функции денег и вообще роль золота

в процессе обмена подверглась существенным

изменениям. Повсеместно золото перестало

выполнять перечисленные функции. Уход

золота из обращения и вообще

прекращение выполнения им функций

денег называется демонетизацией.

Непосредственной покупательной силой

обладают современные бумажные

деньги. Они являются ликвидным,

легкореализуемым средством и

общепризнанным средством обмена.

Законы

денежного обращения. Масса золотых или

бумажных денег, находящихся в

обращении, обусловливается законом

денежного обращения, открытым КМарксом.

Согласно этому закону, количество

денег, необходимых для обращения,

определяется формулой

D

= Р / Сс, (7.1)

где

D

— количество денег; Р

—

сумма цен; С0

—

скорость оборота денежных единиц.

Например,

сумма цен Р

составляет в год 100 млрд дол., скорость

оборотов денежной единицы — 50.

Следовательно, D

=100 млрд дол./ 50 = 2 млрд дол. Итак, чем

быстрее обращаются деньги, тем меньше

их нужно для обеспечения рынка товаров

и услуг (их объем постоянен), и наоборот.

С

развитием кредитных отношений и

выполнением деньгами функции средства

платежа количество денег, необходимых

для обращения, определяется как

сумма цен товаров, подлежащих реализации,

минус сумма цен товаров, проданных в

кредит, плюс платежи, по которым наступил

срок уплаты, минус сумма взаимопогашающихся

платежей, и все это делится на число

оборотов одноименных денежных

единиц. Формула количества денег,

необходимых для обеспечения товарного

обращения, приобретает следующий вид:

D

156

= (Р - К

- П - ВП) / С0, (7.2)

где

D

— количество денежных единиц, необходимых

для обращения; Р

— сумма цен реализуемых товаров; К

— сумма цен товаров, проданных в

кредит; П — сумма цен товаров, по которым

наступили сроки платежей; ВП — сумма

взаимопогашенных платежей.

Уравнение

обмена, или “уравнение Фишера”, близкое

к уравнению (7.1), выглядит следующим

образом: произведение величины

находящейся в обращении денежной массы

М

на среднюю скорость обращения денежной

единицы V

равно произведению уровня цен Р

на

реальный объем национального продукта

Q

т.е.

М

■ V

= P

■ Q. (7.3)

Уравнение

(7.3) позволяет рассчитать каждый из

составляющих его параметров:

обращаемую

денежную массу: PQ

/ V;

скорость

обращения денежной единицы: PQ

/ М;

средний

уровень цен: MV

/Q,

денежную

величину национального продукта: MV

/ Р.

Уравнение

(7.3) позволяет при первом приближении

объяснить феномен инфляции (с точки

зрения нарушений в сфере бумажно-денежного

обращения). Формула И. Фишера показывает

зависимость уровня цен от денежной

массы. Из нее вытекает, что увеличение

показателя М

(при неизменности V

и Q)

должно сопровождаться ростом Р.

Большинство экономистов Запада

пользуются формулой И. Фишера.

В

современных условиях во многих

государствах увеличивается эмиссия

(выпуск) денег, которая превышает

действительные потребности оборота.

Это ведет к инфляции — переполнению

сферы обращения денежными знаками

сверх реальных потребностей национальной

экономики и к их обесцениванию. Во время

инфляции бумажные деньги обесцениваются

по отношению к золоту, товарам и

иностранным валютам, вследствие чего

в первом случае происходит повышение

рыночной цены золота в бумажных деньгах;

во втором — рост цен товаров; в третьем

— падение курса национальной валюты

по отношению к иностранным денежным

единицам.

В

монетарной теории (или теории денег)

различаются два направления

исследований. Первое исследует природу

и стоимость денег, второе — их роль

в экономике.

Отдельные

экономисты признают полноценными

деньгами только золото (либо оба

драгоценных металла) и считают необходимым

вернуться к золотому стандарту (золотому

содержанию бумажных денег, их размену

на золото) для того, чтобы противодействовать

инфляции и решить другие проблемы

бумажно-денежного обращения. Однако

большинство современных экономистов

полагают, что товарная природа денег

и золотой стандарт — это только

историческая ступень развития формы

денег, которая осталась в прошлом и

возврат к которой не возможен.

Бумажные деньги превратились в условный

знак стоимости, являются юридически

оформленным средством

157

обмена

и единственными полноценными реальными

деньгами. Ме- таллистическое течение

в монетарной теории зародилось еще в

рамках меркантилизма. Широкое

распространение это течение приобрело

в период классического капитализма.

Современные сторонники данной концепции

считают, что, несмотря на то что золото

и серебро исчезло из обращения, их роль

не падает, а даже возрастает. Об этом,

по их мнению, свидетельствует тот факт,

что современные государства заботятся

о пополнении своего золотого запаса,

а его снижение неизменно приводит к

снижению курса национальной валюты.

Альтернативные взгляды на сущность

денег тоже имеют глубокие исторические

корни. Они впервые были высказаны еще

в XVIII в. философом Беркли и экономистом

Дж.Миллем, а в XX в. стали преобладать

над металлистическими взглядами.

Сторонниками данной концепции

являются Дж.Кейнс, Э.Хансен, П.Самуэльсон

и другие знаменитые экономисты. Они

считают, что в связи с утратой золотом

роли денег необходимо отказаться

от “золотого предрассудка”. Раньше

было принято считать, что деньги могут

выполнять свои функции потому, что

имеют товарную природу и стоимость,

которая соизмерима со стоимостью на

золото, их обмен в определенных пропорциях

означал, что в том и другом заключено

одинаковое количество общественно

необходимого труда. Но когда экономисты

стали признавать полноценными

деньгами бумажные деньги и депозиты,

отношение к товарной природе денег

и их стоимости изменилось. Деньги, как

и товары, обладают редкостью. Редкость

позволяет говорить об их стоимости.

Редкость денег существует в силу того,

что монопольным правом на денежную

эмиссию обладает государство в лице

центральных банков. В отличие от

экономических благ деньги обладают

ценностью “в силу их социальной

условности”. Поэтому в самом широком

понимании деньгами можно считать

все то, что может быть использовано как

платежное средство. В фундаментальном

труде по теории денег знаменитый

экономист Дж.Хикс отмечает, что деньги

определяются их функциями, деньги —

это то, что используется как деньги1.

Такая трактовка денег требует выделения

в них "собственно денег” и “почти

— денег”, или “квазиденег”. К собственно

деньгам принято относить наличные

деньги в обращении и остатки на бессрочных

(до востребования) вкладах, “почти

— деньгами” — сберегательные, срочные

вклады в банках и др. Этот подход к

деньгам вышел за чисто теоретические

рамки и принят статистикой многих

стран, в том числе белорусской, что

нашло отражение в статистическом

расчете пяти денежных агрегатов.

Стоимость

денег может изменяться под влиянием

изменения их количества в обращении.

Эту зависимость сформулировали

представители количественной теории

денег, основоположником которой является

И. Фишер (1867 — 1947) (см. уравнение 7.3).

И.Фишер

считал, что скорость оборота денег ЛГи

количество производимых товаров Q

относительно стабильны. Поэтому

количество

1Hicks

D.

Critical Essays in Monetary Theory. L., 1967. P.

1.

158

денег

непосредственно влияет на уровень цен,

соответственно меняется покупательная

способность денег, т.е. их стоимость.

Если между количеством денег и уровнем

цен связь прямая, то между количеством

денег и их покупательной способностью

— обратная. Вариант простой количественной

теории денег Фишера использовали многие

экономисты, но он неоднократно подвергался

критике, в частности, за то, что в нем

не учитывалась, во-первых, часть товаров

фирмы, которые она не может реализовать,

и они оседают в незапланированных

товарных запасах фирм (следовательно,

количество этих товаров и их цены не

влияют на количество денег, необходимых

для обращения); во-вторых, часть

денег, не расходуемых для товарных

сделок и представляющих собой сбережения,

страхующие владельца дохода от

непредвиденностей рынка (следовательно,

это количество денег не определяется

произведенными товарами и их ценами).

Кембриджский

вариант простой количественной теории

учитывал эти нюансы. Представители

маршалловской школы отметили, что

денежный доход может распадаться на

две части: потребляемую и сберегаемую.

Они выделили два мотива, которые

определяют необходимость сохранения

части дохода в высоколиквидной форме:

необходимость

осуществления текущих платежей и 2)

мотив осторожности. Высоколиквидные

деньги (или кассовые остатки) представляют

собой часть дохода, которая может

увеличиваться в периоды, неблагоприятные

для экономики, и уменьшаться в периоды

экономического процветания. Она

также зависит от скорости оборота

денег, национальных традиций и др.

Кембриджцы предложили свой вариант

формулы обмена:

М

= kpY,

где

М

— количество товаров и услуг на рынке;

р

—

уровень товарных цен; Y—

национальный доход; k

— коэффициент Маршалла, показывающий

долю дохода, которую хозяйствующие

субъекты предпочитают держать в

форме кассовых остатков (высоколиквидных

денежных средств).

Позже

к простой количественной теории денег

были сделаны дополнения и уточнения.

В

монетарной теории Дж.Кейнса отмечалось,

что наряду с мотивами сделок и

осторожности существует еще один мотив

спроса на деньги (предпочтения

ликвидности). Это мотив спекуляции.

Владелец сбережений выбирает между

сохранением денег в высоколиквидной

форме и вложениями в финансовые активы.

В пользу ликвидности говорят

отсутствие риска и быстрая превращаемость

при необходимости в товары и услуги.

Против сохранения денег в ликвидной

форме выступают доходы (процент по

облигациям, дивиденды по акциям и

др.), которые сберегатель может получить,

отказываясь от денег и приобретая

финансовые активы. Чем выше соответствующие

доходы и меньше риск вложений, тем

маловероятнее предпочтение ликвидности.

159

Уменьшение |

|

Рост |

безработицы |

-* |

националь |

и недозаг- |

|

ного |

рузки произ |

|

дохода |

водственных |

|

|

мощностей |

|

|

Р

и с. 7.3. Влияние денежной массы на

макроэкономические показатели

Характер

и сфера действия закона стоимости

определяются господствующим способом

производства. В докапиталистических

условиях сфера его действия ограничивалась

благодаря преобладанию натуральных

отношений. Только при капитализме,

когда товарное производство стало

всеохватывающим, закон стоимости

получает полный простор для своего

действия. Следует иметь в виду и высокую

адаптивную способность закона

стоимости к разным общественно-экономическим

формациям. В каждой из них закон стоимости

обслуживает реализацию форм

собственности, которые им свойственны.

Закон

стоимости требует сведения индивидуального

рабочего времени к общественно

необходимому, индивидуальной стоимости

— к общественной, эквивалентности в

экономических отношениях между

субъектами хозяйствования. Общественно

необходимые затраты труда выступают

в роли своеобразного общественного

норматива, который выявляется на

рынке и в который товаропроизводители

должны укладываться. Если индивидуальные

затраты ниже общественно необходимых,

то товаропроизводители выигрывают,

если же они выше, то их экономическое

положение ухудшается.

Закон

стоимости обусловливает не только

определенное соотношение индивидуальных

и общественно необходимых затрат труда,

160

но

и соответствие объема и структуры

производства общественным потребностям.

Закон стимулирует тех производителей,

которые создают продукты в соответствии

с общественными потребностями.

Закон

стоимости является законом цен, он

регулирует ценообразование, составляя

его исходную основу. В реальной жизни

в процессе установления рыночных

цен учитываются и другие условия:

соотношение спроса и предложения,

соотношение цен на одноименные товары.

На

ценообразование влияет невозможность

повторного производства продукта.

Это касается произведений художников

и скульпторов. Цена, например, на картины

возрастает с ростом известности их

авторов. Иногда она многократно

превосходит не только сумму, вырученную

художником от продажи картин, но и

нередко то, что он заработал за всю свою

жизнь. Так выглядят на современных

аукционах цены на признанные шедевры

мирового искусства: Ренуар "Мост

искусств в Париже" — 1550 тыс.дол.;

Рембрандт "Портрет сына Титуса” —

2234 тыс.дол., "Портрет девушки в платье

с золотой отделкой" — 7260 тыс. ф. ст.

Наиболее дорогими на аукционах являются

автографы Шекспира. Найдено всего три

его подписи, каждая из которых оценивается

в 1 млн дол. Письмо Генриха VIII было

продано на одном аукционе за 4500 ф.

ст., письмо адмирала Нельсона — за 1250,

фотографии с дарственными надписями

Черчилля — за 200 — 300 ф. ст.

Продукты

труда, которые отражают талант создавших

их мастеров, существуют в одном

экземпляре. Крайняя форма редкости

(неэластичности производства)

определяет и крайнюю форму отклонения

цены от стоимостной базы. Цены на эти

товары (равно как и на другие в силу тех

или иных причин невоспроизводимые

продукты — старые марки, монеты) растут

прямо пропорционально росту общественного

богатства и денежных сбережений

населения.

Функции

закона стоимости. Суть первой функции

закона стоимости состоит в учете

общественного труда через формирование

его общественно необходимых затрат.

Вторая

его функция заключается в том, что на

основе закона стоимости происходит

распределение труда между различными

сферами производства, перелив и

перемещение факторов производства из

одних отраслей национальной экономики

в другие, регулируется соотношение

между выпуском различных товаров.

Третья

функция — стимулирующая. Закон стоимости

стимулирует снижение производственных

затрат. Если индивидуальные затраты

труда превышают общественно необходимые,

то, для того чтобы не разориться,

товаропроизводитель обязан снижать

величину этих затрат.

Четвертая

функция — распределительная, когда с

помощью цен осуществляется распределение

и перераспределение общественного

продукта между регионами и предприятиями.

Пятая

функция закона стоимости заключается

в том, что на его основе происходит

дифференциация товаропроизводителей.

Индивидуальные затраты труда у

товаропроизводителей неодинаковы.

6

Зак. 1635

161

При

продаже товаров те производители, у

которых они ниже общественно

необходимых, окажутся в выгодном

положении, получат дополнительный

доход, а те из них, у кого они выше, не в

состоянии возместить свои затраты

труда и несут убытки, нередко подвержены

банкротству, разоряются.

В

литературе обычно встречается выделение

трех функций закона стоимости:

регулирует пропорции производства;

стимулирует рост производительности

труда; расслаивает, дифференцирует

производителей.

По

мере формирования мирового рынка

действие закона стоимости

распространяется и на мирохозяйственные

связи. Здесь национальные стоимости

выступают как индивидуальные, из которых

образуются интернациональные. Страна

с высокой производительностью труда

имеет низкие индивидуальные затраты

труда и при продаже товаров по

интернациональной стоимости получает

дополнительную прибыль, а с высокой

индивидуальной стоимостью — проигрывает.

Однако это не означает, что стране с

низкой производительностью труда

внешнеторговые связи не выгодны. Они

целесообразны, если она получает товары

дешевле, чем могла бы производить их

сама. Здесь важна не столько сама по

себе величина стоимости товаров, сколько

соотношение национальной и интернациональной

стоимостей экспортируемых и

импортируемых товаров.

В

условиях перехода к рыночной экономике

действие закона стоимости находит

выражение в том, что доходы на всех

уровнях хозяйствования жестко

увязываются с конкретным вкладом

каждого звена в конечные результаты

деятельности и невозможно обойтись

без экономического давления на

субъектов хозяйствования. В таком

случае неизбежна дифференциация

товаропроизводителей и их доходов в

определенных, довольно значительных

размерах. В связи с этим важное

значение имеет социальная защита

доходов населения. Она включает в себя

компенсацию населению потерь, связанных

с ростом цен и формированием рынка

рабочей силы; регулирование уровня

доходов; систему мер, связанных с защитой

и охраной пожилых, инвалидов,

престарелых, многодетных семей, ветеранов

войны и труда, семей погибших воинов,

включая пенсии по старости, выплаты по

нетрудоспособности и другие виды

пособий по социальному обеспечению.

В основе такого механизма лежит контроль

за индексом стоимости жизни, который

представляет собой величину, фиксирующую

изменение цен на определенную группу

товаров, входящую в так называемую

"потребительскую корзину", в

текущем периоде по сравнению с

базисным.

"Потребительская

корзина” — определенный набор основных

продуктов питания, непродовольственных

товаров и услуг, обеспечивающих

человеку потребление на принятом в

обществе минимально допустимом

уровне. В нее входят товары первой

необходимости: хлеб и хлебобулочные

изделия, мясные и молочные продукты,

сахар, растительное масло, одежда,

обувь, товары длительного пользования

и расходы на социально-культурные

нужды.

162

В

начале 1997 г. в набор основных продуктов

потребительской корзины в Республике

Беларусь входили: хлеб ржаной (7,02 кг на

1 человека в месяц), хлеб пшеничный (3,06

кг), мука пшеничная (0,54 кг), макаронные

изделия (0,58 кг), крупы (0,63 кг), картофель

(15 кг), капуста (2,48 кг), яблоки (1,67 кг),

говядина (1,0 кг), свинина (1,58 кг), колбаса

вареная (0,58 кг), молоко (Юл), масло

сливочное (0,5 кг), рыба свежая (0,52 кг),

яйца (26 шт.), масло растительное (0,42 л),

сахар (2,13 кг), чай (0,08 кг), соль (0,83 кг).

Переход

к экономическим методам управления

национальной экономикой сопровождается

широким использованием стоимостных

рычагов. Использование закона стоимости

находит проявление в ориентации

экономики на преодоление затратного

подхода к определению цен на продукцию,

в установлении новых критериев оценки

деятельности предприятий, учитывающих

в первую очередь качественную сторону

работы, выполнение заказа потребителя.

Связь

закона стоимости с законом спроса и

предложения. Закон спроса и

предложения—экономический закон,

действующий в условиях товарного

производства. Он отражает взаимосвязь

спроса и предложения при обмене

товаров. Если предложение намного

превышает спрос, цена на рынке снижается

и становится ниже стоимости. Дальнейшее

снижение цены вызывает еще большее

увеличение спроса. Противоположная

ситуация складывается, если спрос

превышает предложение. В этом случае

рыночные цены повышаются, что стимулирует

предложение этого вида товара. В отрасли,

спрос на продукцию которой превышает

предложение, а цены — стоимость,

осуществляется перелив капиталов и со

временем предложение продукции этих

отраслей увеличивается. В результате

цены приближаются к уровню, при котором

наступает равновесие между спросом и

предложением, формируется равновесная

рыночная цена, или цена равновесия.

Условия

формирования равновесной цены в

экономической науке исследуются

как на уровне микроэкономики, применительно

к отдельной хозяйственной единице,

отдельному товару на основе частичного

равновесия (А.Маршалл, Д. Хикс), так и на

макроуровне, применительно к хозяйственной

системе в целом (модель общего равновесия

Л.Вальраса, В.Парето, Дж. фон Неймана,

В.Леонтьева).

Литература

Брагинский

С., Певзнер Я.

Макконнелл

К.Р., Брю СЛ.

Маркс

К.

Маршалл

А.

Рузавин

163

Политическая экономия: дискуссионные

вопросы и пути обновления. М., 1991.Введение

в рыночную экономику /Под ред. АЛившица,

И.Никулиной. М., 1994.

Экономикс: Принципы, проблемы и политика.

М., 1992. Т. 1. Гл.5. С. 81-93.

Капитал. Т.1. Гл.1 3. //Маркс К., Энгельс Ф.

Соч. Т. 23.

Принципы экономике. М., 1992.

Г.#., Мартынов

В.Т.

Курс рыночной экономики. М., 1994. С. 211 —

217.Современная

экономика / Науч. ред. О.Ю.Мамедов. Ростов

н/Д., 1995. С. 138 —149.Экономическая

теория/Под ред. Н.И.Базылева, С.П.Гурко:

Учебник. Мн., 1999. С. 73-100.